投稿者: kobayashi

グリーンコープ生活協同組合みやざき

グリーンコープかごしま生活協同組合

生活クラブやまがた生活協同組合(山形)

生活協同組合あいコープふくしま

生活クラブふくしま生活協同組合

生活協同組合連合パルシステム福島

生活クラブ生活協同組合(北海道)

こやま珈琲

魔法の黄色いランプ

たくさんの人びとの手作業・手仕事で生み出されるマスコバド糖 from フィリピン

お菓子作りにも、お料理にも、コーヒーにも個性を残しつつも調和する、絶妙なバランスで多くの皆さまに愛されているロングセラー商品マスコバド糖。

マスコバド糖担当となって約1年。黒糖のような癖のない、白砂糖のような淡泊な味でもない、黒とも白とも似つかないこの不思議なお砂糖の由縁を知るために、2019年11月、産地であるフィリピン・ネグロス島を初めて訪れました。

ネグロス島は、別名「砂糖の島」と呼ばれるほど、古くからサトウキビ栽培が盛んです。サトウキビがよく育つ温暖な気候と、カンラオン火山の麓で培われたミネラル豊富な火山灰土壌、収穫後のサトウキビを運びやすいゆるやかな傾斜の土地。色々な要素が相まって、フィリピンの砂糖生産の半数以上を占める一大産地です。

しかしその背景には、スペインの植民地時代にサトウキビ産業が持ち込まれ、米国が経済制裁したキューバの代わりとしてフィリピンからの砂糖輸入枠を拡大したことで、「砂糖の島」と化した歴史があります。

サトウキビの収穫

西ネグロス州ナカラン生産者協同組合のサトウキビ畑を訪れました。収穫は朝早くから。しかし、さすがは熱帯地方。朝から強い日差しが降り注ぎます。生産者は涼しい顔で作業に当たりますが、なかなか過酷な環境です。

サトウキビは手刈りで収穫されます。私も収穫体験をさせてもらいました。やはり素人、前夜に雨が降ったためか、地面がぬかるんでいて、力が伝わらず、生産者のように素早くきれいに切れません。熟練のスキルが必要なようです。ちなみに、沖縄など日本で栽培されるサトウキビは、現在は機械での収穫が主流だそうです。余計な枝葉を取り除きながら手作業で収穫する方法は、機械での収穫に比べて、土などの不純物を含みにくいと言われています。それがマスコバド糖のクセの少ない味につながっているかもしれません。

収穫後は束にして作業員が肩に担ぎ、両足の幅程しかない細いはしごを渡りながら、トラックに積み込みます。その重さは約30キロ!バランス感覚と強靭な体がないと為せない技です。

シンプルな製法

通常の白砂糖は、煮詰めたジュースからろ過を繰り返し、遠心分離機にかけ、結晶化したものから作られますが、マスコバド糖は、サトウキビから取り出したジュースを煮詰めて乾燥させて作ります。

この製法を現地では「モスコバド」と呼んでいます。マスコバド糖の語源です。運ばれたサトウキビは、ベルトコンベアーに流され、短くカット。ローラーで搾りだされ、集められたジュースを、不純物を取除きながら、シロップ状になるまで煮詰めていきます。

また、搾汁後のかすも燃やして工場の燃料として利用されます。

大きな“ダマ“もつぶして使う

乾燥後、粉末になったマスコバド糖は袋詰めして保管します。

また、乾燥中にダマにならないよう注意しますが、シンプルな製法ゆえ、それでもダマになりやすいのです。パッキング現場で、様々な大きさのダマを見つけました。中にはソフトボール位の大きさのものも。

そのダマも無駄にせず、機械で揺すりながら小さく切断していきます。さらにヘラで潰して粉末状にして、手作業でパック詰めします。

みんなでつくるから「“マス”コバド」

収穫から製造までを一連の流れを振り返ると、大地と太陽の恵みを存分に含んだサトウキビの成分をできる限り損なわない作り方を改めて確認できました。一方、サトウキビ生産者から製糖工場の工員の方々まで、たくさんの人の手作業・手仕事により成り立っているのです。マスコバド糖は、みんなでつくるという意味を込めて「“マス”(大衆“=Mass)コバド」と名付けられました。マスコバド糖を使う消費者の皆さんもその“マス”に含まれています。親しみを持ってご愛顧いただければ嬉しいです。

中村智一(なかむら・ともかず/ATJ)

パプアのカカオ生産者の声をご紹介 from インドネシア

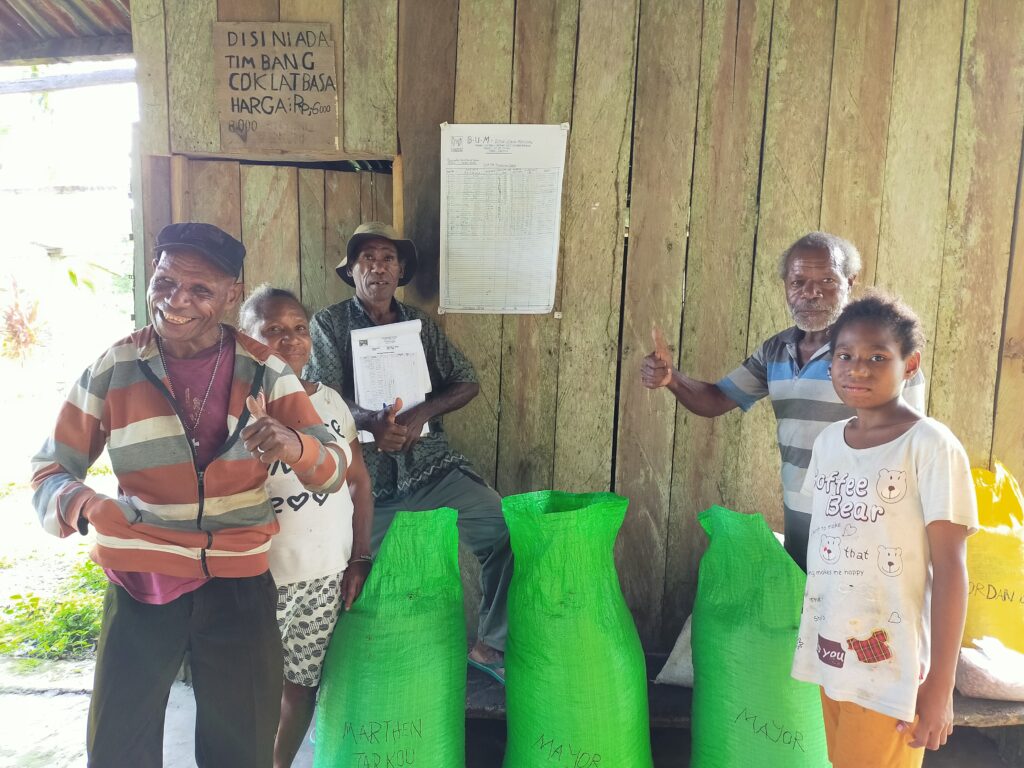

人と自然にやさしい経済活動によってパプアの村落部コミュニティの自立をめざそう!と、カカオキタ社(以下、カカオキタ)がインドネシア・パプア州でカカオの民衆交易に取り組み始めてから約8年の時が経過しようとしています。人との関係性や連帯を基盤にした事業なので、カカオ豆の買付時も生産者とのコミュニケーションを大切にしています。

カカオキタ社と出会ってからの変化

生産者とカカオキタのある日の話し合いの一部をご紹介します。

「カカオキタにカカオ豆を売り始めてからどんなことを感じていますか?」と聞いてみたところ、「カカオキタと出会ってから、大きな変化を実感しています。

カカオ豆から得た現金を銀行に貯金するようになりました。また、私たちが育てたカカオから作るチョコレートも食べられるようになりました」と、生産者の答えは異口同音に好意的なものでした。

カカオキタでは、2015年から生産者がカカオを売って得た現金収入の一部を町の銀行に預け入れる貯蓄プログラムを実施してきました。また、最近では生産者から買付けたカカオ豆でチョコレート菓子を自家製造し、カフェでの販売を始めています。

女性の生産者ラヘル・イウォンさんは貯蓄プログラムで孫の教育費を積み立てています。また、いざという時のためのお金を安全な場所(=銀行)に置いておけることがありがたいと言います。銀行への預け入れは、親戚からお金を無心された時にノーと言えない伝統的社会のジレンマに対してひとつの解決策になっているようです。

カカオキタの存在が生産者のカカオに対する理解に変化をもたらしたと話すのはエサウ・タルコさんです。「以前は、多くの生産者がカカオ畑の手入れを怠り、自分で豆の発酵をする人も少なかったです。けれどもカカオキタによる買付が始まってからは多くの生産者がアドバイスに沿って発酵作業をしっかりするようになりました」

お互いが支え合う関係性

また、多くの生産者が口にしたのは、「カカオキタを通じて確かな売り先があることがありがたい」ということでした。パプアのチョコレートを日本で食べている消費者が遠く日本から訪れてくれることも大きな励みとなっているようです。カカオ豆を丁寧に発酵させることで定評のあるヨルダン・カッセさんは「日本の皆さんに私たちのカカオが良いと認められることが私や村の誇りになっています」と語りました。

生産者の一人ジョン・タルコさんは1980年代に1haのカカオ畑を開きましたが、都市部から来る買付人にカカオを売ることでは将来の展望が見えず、カカオ畑を放置してしまっていたそうです。

ジョンさんは、カカオキタが生産者の問題に関心を寄せていることを知り、再びカカオの栽培を始めたと言います。

生産者グループの中心にいるヤフェット・ヨシュアさんは、「以前は森だったところも今はカカオ畑らしくなってきました。買い手がわかることで、カカオの価値を再び見直すことができました。

荒れた森や古いカカオの樹を手入れして、再び実がなるようにしました。その結果、収穫量が増えています。生産者のやる気はカカオキタがいるからこそ、そしてカカオキタのやる気も私たち生産者がいるからだと思います。つまり、私たちはカカオでつながってお互いに支え合っています」と、関係性を強調しました。

身体に不自由がありながらもカカオ栽培を人一倍がんばっているマルティン・タルコさんは、良いカカオを作る秘訣はカカオの木に「話しかけることだ」と嬉しそうに教えてくれました。

現在コロナ禍で困難なこともありますが、カカオキタはパプアの生産者と日本の消費者との関係性をより深め、民衆交易で小さなコミュニティが自立発展できるようにしたいと気持ちを新たにしています。

津留歴子(つる・あきこ/カカオキタ社)

注:カカオキタ社:パプア州のカカオ生産者が収穫したカカオ豆を集荷・加工し、日本に販売する事業体。「カカオキタ」とは、インドネシア語で「私たちのカカオ」という意味。

ペルーコーヒー生産者の再出発 from ペルー (PtoP NEWS vol.40. 2020.10)

オルター・トレード・ジャパン(ATJ)は、1996年から、ペルーの生産者たちが育てたコーヒーを日本の食卓に届けています。世界遺産で有名なマチュピチュから車で1時間半ほど移動した先にあるキジャバンバを中心に活動するコーヒー生産者農業協同組合(通称COCLA/コクラ)という連合体が私たちのパートナーです。1967年7月に設立されたCOCLAは今年で53年目を迎えます。当初は、5つの生産者組合の連合でしたが、若手のコーヒー生産者たちを巻き込み、参加組合数は15に増えています。

今回紹介するチャウピマヨ生産者組合は1973 年に設立され、COCLAの中でも古参の単協です。標高1200~1800mに位置するコーヒー畑でティピカ種、カティモール種に加えてブルボン種も栽培しており、組合員数約40人の内、35 人がオーガニック栽培を行っています。この単協では、果肉除去から乾燥させる工程までを各生産者が担い、組合としてまとめてCOCLA へ出荷しています。

さび病被害に見舞われる

チャウピマヨの生産者たちは、50年近くコーヒー生産を継続するなかで様々な試練に直面してきました。

そのひとつがさび病害です。2013年頃、ペルーを含めた中南米のコーヒー産地ではさび病の蔓延により生産量が激減、コーヒー生産者の暮らしに大きな影響を与えました。

農薬を一切使わないチャウピマヨの生産者たちもラジャと呼ばれるさび病の蔓延に悩まされました。コーヒーがさび病にかかると、葉の裏に黄色の斑点ができ落葉し、花も実もつかなくなり、3年もすると木が枯れてしまいます。実際に、2013年は前年の半分にまで収量が落ちてしまったそうです。

ちょうどこの時期、COCLA内部で組織再編問題が浮上し、連合内の産地のケアが手薄になっていきます。チャウピマヨ生産者組合も例外ではなく、COCLAとの関係性の変化によって支援を受けることも難しくなり、さび病で苦しい状況にあった生産者にとって、より大きな打撃となってしまったのです。

さび病被害は2013年以降も毎年発生したため、年々収量が低下するとともに収入も減少し、さらに国際価格の下落が続くなど、コーヒー生産者の暮らしを取り巻く環境は厳しくなる一方でした。中には有機認証を取得するための費用を負担できない組合も出てきました。その結果、コーヒー生産を辞めてより収入を得られる換金作物に転換する生産者、出稼ぎのために住み慣れた土地を離れる生産者も見られるようになりました。

コーヒーを作り続けるための試行錯誤

一方で、病害に耐えうる品種への転換、苗木の植え替え、収穫後の作業工程を通じた品質改善などに取り組み、コーヒーづくりを何とか継続させようと努力している生産者も少なくありません。

また、より良い品質で付加価値の高いゲイシャ種など、スペシャリティコーヒーづくりに挑戦したり、低地ではシトリクス(オレンジやグレープフルーツなど)、中高地ではアチョラ(ターメリック)などを育て、コーヒー以外の収入源を確保しながらコーヒー生産を継続するなど、状況の変化に対応していこうとしています。

生産者のこうした努力に呼応する形で、COCLAの組織体制の再構築、コーヒー生産者の支援体制の再編などが進み、生産者の研修のための基金が創設され、リーダーシップ、マネージメント、技術分野などの研修が開始されました。

次世代を担う若手生産者への働きかけも強化されています。

今後に向けて、それぞれの土地に適した品種や栽培方法も検討されています。

COCLAでは、近年の天候異変の影響などの調査なども実施し、各生産者たちがこれからもコーヒー生産を続けていけるような支援体制が強化されつつあります。

チャウピマヨには様々な人生を送ってきたコーヒー生産者がいます。地元で何十年もコーヒー生産に携わってきたおじいちゃん、 COCLA 設立にかかわった両親のあとを継いだ息子、夫を亡くし一人で家族を支えてきた女性たち。「コーヒー生産は重労働で大変だけど、コーヒー生産に携わることで自分たちの土地を得ることができました。この土地を家族、子どもたちに財産として渡せることを誇りに思います」と彼らは話してくれました。再び産地を訪問し、生産者の皆さんやCOCLAの新たな物語を聞くことが今から楽しみです。

上田誠(うえだ・まこと/ATJ)

二重の災厄に苦しむパレスチナ~イスラエル占領下のコロナ事情~(PtoP NEWS vol.39 2020.08)

世界的に新型コロナウィルス感染症が拡大し、人びとの暮らしに大きな影響を与えています。ATJのオリーブオイルの産地パレスチナでも、3月5日、キリスト生誕の地として知られるベツレヘム市で初の新型コロナウィルス感染者が確認されました。

パレスチナ自治政府は同日、1カ月間の緊急事態宣言を発令し、翌日に全国の小中高や大学の休校、ベツレヘム市はロックダウン(都市封鎖)を行いました。さらに3月中旬にはすべての自治体が封鎖となり、人びとや物資の移動が厳しく制限され、7月現在も継続中です。

農民が都市住民に野菜を提供

こうした状況に対してオリーブオイルの出荷団体であるパレスチナ農業開発センター(UAWC)とパレスチナ農業復興委員会(PARC)は、オリーブの産地であるヨルダン川西岸地区の住民のニーズに応える形で支援を行ってきました。

最初に実施した活動は感染予防対策です。消毒薬や石けんなどを詰めた衛生キットを配布したり、医療NGOと協同して感染予防セミナーを行いました。

ロックダウンが継続すると、ベツレヘム市をはじめとする都市住民は食料、特に野菜不足に悩まされました。

UAWCはヨルダン川渓谷や北部の農民の協力を得て、3月下旬に4台のトラックで計30トンもの野菜をベツレヘム市に運び、配布しました。

PARCもエルサレム市などの住民に23トンの野菜を届け、さらに海外のフェアトレード団体や人道団体に協力を呼びかけて1500家族に小麦粉や調味料を詰めたフードバスケットを提供しました。

野菜を植えることのもう一つの意味

野菜などの農産物がなかなか市場に出回らない状況を見て、次にUAWCが取り組んだのが「土地に戻って耕そう」キャンペーンです。

UAWCは2003年、ヘブロンに在来種の種子銀行を設立し、パレスチナの気候風土で育まれた在来種の保存と普及に取り組んできました。短期間で育つキュウリ、ナス、トマト、オクラ、ズッキーニ、カボチャ、インゲン、スイカなどの夏野菜の苗を育て、約3000家族に配布しました。住民たちは庭や空き地、屋上やベランダなど空間があればどこでも工夫して菜園を作りました。配った苗は最終的に40万本に達し、住民が新鮮で栄養ある野菜を手にできるようになりました。

パレスチナは、イスラエルにとって農産物の最大の輸出先の一つとなっており、市場にはイスラエル産の野菜や畜産物が溢れかえっています。皮肉なことにパレスチナは食料をイスラエルに依存しているのです。

UAWCのフアッド・アブサイフ理事長はこう話します。

「土地や水といった生産手段や市場をイスラエルに奪われ、自給出来ていないという脆弱な食料事情がコロナ禍をさらに大きな災厄にしてしまいました。国内で地産地消の仕組みを整えることが、人びとの暮らしを支え、食料を保障することにつながります。野菜の苗を植えることは、パレスチナ人にとって新型コロナウィルスから身を守るだけではなく、イスラエル占領に対抗する手段でもあるのです。」

コロナが浮き彫りにしたパレスチナの非日常性

新型コロナウィルスのために世界中で多くの人びとが移動を制限された不自由な暮らしを強いられています。

しかし、占領下のパレスチナ人にとって、こうした制限はいまに始まったことではありません。主要道路の至るところに検問所やバリケードが設置され、ユダヤ人入植地との間には数百キロにわたる分離壁が建設され、日常生活に支障をもたらしています。

また、入植者によるパレスチナの農民に対する暴力、オリーブの木を引き抜いたり焼いたりする破壊行為が、卑劣なことに、新型コロナウィルスで移動制限が厳しくなった3月以降倍増しています。

さらに、パレスチナ国家の存在そのものを脅かす大問題が起きています。イスラエルのネタニヤフ首相が、ヨルダン川西岸地区の面積の30%に相当するユダヤ人入植地とヨルダン渓谷のイスラエル領併合を進めようとしているのです(※)。

すでに60万人以上のユダヤ人が住む入植地建設は国際法違反として、国際社会から長い間批判を浴びてきました。また、肥沃で水資源が豊かなヨルダン渓谷はパレスチナの「食糧庫」と呼ばれ、約6万6000人のパレスチナ人が暮らしています。併合されると、この地でパレスチナ人が住み続けることは不可能とフアッドさんは断言します。

他の場所では異常とされることが日常化しているパレスチナの現実。私たちは改めてパレスチナと人びとと共に何ができるか考えたいと思います。

小林和夫(こばやし・かずお/ATJ)

※APLAとATJは、パレスチナに関係するNGO、市民団体などと連名で、日本政府外務省に対してイスラエルによる併合を阻止するための適切な行動を取るよう要請する声明を提出しました。

日本国際ボランティアセンター(JVC) AIDA声明 「イスラエルによるヨルダン川西岸地区併合を阻止する行動を取るよう国際社会に求める」

●新型コロナウィルス感染予防のため、フィリピンやインドネシア、東ティモールなどの他の民衆交易品の産地でも、人びとはさまざまな制約の中で生産活動に従事しています。産地の様子は民衆交易産地における新型コロナウィルスの状況で随時報告していますので、ご覧ください。

四半世紀を越えてバランゴンバナナを作り続けて~西ネグロス州シライ地域の生産者たち~from フィリピン (PtoP NEWS vol.38 2020.06)

1990年に西ネグロス州中部・ラグランハ地域の生産者たちと本格化したバランゴンバナナの民衆交易ですが、大型台風被害やバナナ病害バンチトップに見舞われ、安定した出荷が難しくなるなか、産地は周囲の地域に広がっていきました。

そのひとつ、西ネグロス州北部・シライ地域では、もともとバランゴンバナナを栽培して地元の市場に出荷していた農民と出会い、オルタートレードはシライ地域から日本へのバナナの出荷を93年に開始しました。

ところがここでも2004年ごろからバンチトップ病害が広がり、収穫することができなくなってしまいます。

ところがここでも2004年ごろからバンチトップ病害が広がり、収穫することができなくなってしまいます。

対策として病害にかかったバナナの徹底した抜き取りと植え替えを行い、病害撲滅に成功したシライ地域ではその後バランゴンバナナの最盛期となります。

ところが08年に入ってバンチトップ病害が再発して状況は深刻化し、復活が困難となった多くの生産者がサトウキビや他の作物栽培に転換せざるを得ない状況となりました。

パレンシア親子にとってのバランゴンバナナ

エディ・パレンシアさん(69歳)は93年、弟のジュンさん(46歳)は98年からオルタートレードへのバランゴンバナナの出荷を始めました。すでに他界した父ロレンソ・パレンシアさんも当初からの生産者でした。

ロレンソさんは、近くのサトウキビ畑と道路の間の畦(誰の土地でもない、という自己判断で)にまでちゃっかりバランゴンバナナを育てていました。袋掛け作業などはもっぱら息子やオルタートレードのスタッフが手伝うことになるのですが、本人はバランゴンバナナからの収入で妻のために家を建てテレビも買ったと、自慢げに訪問者に話すひょうきんな小農民でした。

息子のエディさんは地元の学校を卒業後、マニラに出て建設業の仕事に就き、次にクルーズ船の乗組員となって世界を航海しました。

高額な収入がありながら、34歳ごろに船を降りて故郷に戻り農業を始めた理由を聞くと「建設の仕事も船の仕事も契約が切れると仕事を失ってしまうけれども、農業はそういうことはないからだ」と言います。

父親から有機農法を教え込まれ、サトウキビも化学肥料を使わない栽培をしていたそうです。400本から始めたバランゴンバナナを4年後には2000本まで増やしましたが、バンチトップ病害で300本に激減。収入を補うためにココナッツなどを出荷しながらバナナの栽培を続けてきたにも関わらず、2019年の台風被害で全滅状態になってしまいます。

村の開発が進むなか、弟と一緒に「土地は手放したくない、農業を続けていきたい」と、再び300本のバランゴンバナナを植え込みました。

弟のジュンさんも、学校卒業後は製糖工場の警備員の仕事に就いたのですが、父親に学んで農業を継ぎ、バランゴンバナナの栽培を止めないようにと仲間たちを説得しています。

農業一筋のサムエルさんとレネボイさん

サムエル・シオテさん(48歳)は、学校を卒業してすぐに農業を始めました。「私は村の若者たちのように外に出稼ぎに行くことは考えませんでした。農業が好きで父親の後を継ぎました」と、3haの畑ではココナッツやサトウキビ、トウモロコシなどを栽培しています。

バランゴンバナナは川沿いの傾斜地に植え、風の吹き方などをよく観察して被害が少なくなる対策をしています。「バランゴンバナナは安定した収入源なので、農業で生計を立てていくには重要です」と語るサムエルさん。余裕ができたら畜産をやってみたいという夢があるそうです。

レネボイ・ソムブリアさん(50歳)は、知人の紹介でオルタートレードへの出荷を始めました。バランゴンバナナを生産しながら、24歳になってハイスクールで学び、30歳でカレッジを卒業しました。とにかく学ぶことが大切だと考えて頑張ったそうです。

灌漑設備がない場所では木々の間にバナナを植えた方が生育が良いことを発見して実践したり、糞やおが屑などが手に入ると作物に合う堆肥づくりを試したりとチャレンジ精神旺盛で、シライ地域を有機の村にしたいという夢もあります。

シライ地域はもともと町へのアクセスが容易で、学校を卒業すると町で就職することもでき、生産物は地元市場に販売できる地域でした。

しかし、バランゴンバナナの民衆交易を経験することでより安定した生計を立てることができるようになり、持続可能な農業への関心も高まったという話を農民たちから聞くことができました。

最近のエコツーリズムという新しい開発に対しても農業を軸としたサステイナブルな地域づくりを目指していく生産者たちの気運も感じました。

幕田恵美子(まくた・えみこ/ATJ)

広がれ!村でのゴミ回収システム~エコシュリンプを守り継ぐために~ from インドネシア

今日は燃えないゴミの日だったのに出し忘れた…!なんて経験、皆さんもありませんか?決まった日にゴミを出せば回収してくれるシステムがあるからこそ、「ゴミの出し忘れ」も発生するわけですよね。自治体ごとにゴミの区分や収集の曜日は違えど、またゴミ袋の有料無料の差はあれど、決まった日にゴミを出しておけば回収されるということが「常識」として定着しているのが日本社会だと思います。

東南アジアなどを旅した際に、村の中を流れる川がゴミで埋め尽くされていたり、畑や田んぼの周りにもゴミが散乱していたりするのを見て、びっくりする人や残念に思う人が多いのは、その「常識」に当てはめて考えてしまいがちだからではないでしょうか。

自治的なゴミ回収のシステムづくり

そのような地域の多くは、自治体等がゴミを回収するというシステムが存在していないため、日々の暮らしで出るゴミは住民が自分で処理をするしかありません。

燃やせるゴミは自分の家の庭や畑で燃やす。では、燃やせないものは……?家の前に積み上げておくわけにもいかず、どこかに捨てに行くしかないわけです。川や空き地がプラスチックゴミで埋め尽くされてしまうのは、当然の帰結です。

インドネシア・東ジャワ州で環境活動を続けてきたKOIN(エコシュリンプの製造・輸出を担うオルター・トレード・インドネシア社のスタッフとエビ養殖農民が立ち上げたNGO)は、そうした状況をなんとか改善できないか、政府や地方自治体が動くのを待っているだけでは時間の無駄だと考え、日本の助成金や生協の支援(※)を受けて、同州シドアルジョ県の複数の村で自治的なゴミ回収システムを作り上げようと奔走してきました。

それらの村は、エコシュリンプの養殖池が広がる地域に隣接する村です。川と海の水が入り混じる汽水帯に位置する養殖池は、潮の満ち引きを利用して川から水を引き入れています。各池には水門があるので、ゴミなどが直接池に入ってくることはありませんが、自然環境に依拠して続けられてきたエビの養殖にとって、近隣地域のゴミ問題は他人事にすることはできません。

住民が理解するまで忍耐強く働きかける、それが自分たちの仕事

KOINが2015年6月にゴミ回収のプログラムを始めたクドゥン・ルペ村では、いまや路上や村内を流れる河川にゴミが散らかることがほとんどなくなりました。

当初は70世帯から始まりましたが、ゴミ回収プログラムに参加したいという家がどんどん増え、現在では約600世帯の家の前にコンクリート製のゴミ箱が並んでいます。

当初、ゴミの回収は、イスマエルさんとパエディさんという二人が村内の地区を分担して毎朝おこなっていました。2人は元々日雇いで大工仕事などしていましたが、早朝の数時間を使ってゴミ収集をし、再利用できるものは分別して廃品回収業者に売り、住民の合意のもと、その収益を報酬にしていました。

残念ながら、バエディさんは他界し、「ゴミを適切に処理することで生活環境が清潔になることを住民が理解するまで、忍耐強く人びとに働きかけていかなければならない。それをするのは自分たちしかいない」と力強く語ってくれていたイスマイルさんも病床に伏せていますが、二人の仕事は村の役場に引き継がれ、ゴミ回収はすでに定着しています。

成功モデルを別の村にも

クドゥン・ルペ村をモデルにして、KOINはゴミ回収を他の村にも広げようとしています。その一つ、バンジャルアスリ村でも、村長との話し合い、住民への説明会を経て、2019年10月から12月にかけて、村内600世帯にゴミ箱を配布しました。回収したゴミの分別処理のための土地も村内に確保し、さぁ、回収活動を開始!という矢先の12月末、これまでに経験したことのないような洪水が村を襲い、村内の500世帯が浸水の被害に遭いました。その水は2ヵ月近くも引かず、ようやく水が引いても家や商店の中は泥だらけ、道路もぐちゃぐちゃ……と大変な状況はまだまだ続いています。

そうした事情で、バンジャルアスリ村でのゴミ回収の開始は延期となっていますが、KOIN代表のイルルさんは「これほど深刻な洪水はこれまで体験したことがないので、気候危機の影響も懸念されますが、自分たちにできることからしていくしかありません。バンジャルアスリ村では、ほぼすべての住民がゴミ回収の活動に参加を表明しているので、早く洪水被害から回復して、ゴミ回収プログラムを開始させたい」と話しています。

野川未央(のがわ・みお/APLA)

※りそなアジア・オセアニア財団「環境プロジェクト形成」およびパルシステム生活協同組合連合会「地域づくり基金」のご支援を受けて実施しています。

カカオキタ・カフェfrom インドネシア・パプア州

11月にると、パプアでは、家々からクリスマスソングが流れ、街ではクリスマスの飾り付けが始まります。カカオキタ社では、クリスマス前に「カカオキタ・カフェ」のプレ・オープンを目指して、建物の建築やメニュー作りが進められました。*1

「カカオキタ・カフェ」のはじまり

パプアの先住民族の人びとが育てるカカオを通じて、カカオ生産者と日本の消費者がつながり、ともに未来を作ろうという取り組みが始まり、地元NGOであるパプア農村開発財団(YPMD)*2を母体として、事業体の「カカオキタ(インドネシア語で“私たちのカカオ”の意)社」が設立されたのは2011年のこと。

インドネシア・パプア州は、ニューギニア島の西半分に位置し、先住民族の人びとが豊かな自然と共存した暮らしを営んできました。

一方で、天然資源を求める外部資本による鉱山開発、森林伐採などんほ大規模な開発が進められ、人びとは先祖代々の土地を追われることになり、その伝統的な文化と暮らしが脅かされています。

また、東南アジア地域の著しい経済発展の波は、パプアにも押し寄せており、外部から持ち込まれた生活様式やインターネットに氾濫する情報や娯楽は、伝統的な社会に変化を強い、人びとはその変化に直面しながら暮らす道を模索しています。

カカオキタ社の代表であるデッキーさんの元には、カカオ生産者をはじめ、生まれた場所や民族や組織を超えた多様な人びとが集まっています。皆で昼夜語り合い、ギターを弾き、歌を歌い、踊る。そうしたなかで、パプアの農村と周りの人びとをつなぎ、未来を語り、次の世代の活動へつなげていく場所として「カフェ」の構想が生まれてきたのです。

チョコレートから始まって

これまでにカカオキタ社は、先住民族の生産者が育てたカカオの輸出や、カカオ豆の購入代金を銀行口座に振り込む貯蓄プログラムなど、農村部の生産者の生計の向上を目指す取り組みを進めてきました。

また、地域の人とモノの循環を生み出す取り組みの一環として、2016年から地元パプアで、生産者のカカオを使った板チョコレートを売り始めました。しかし、都市部の一部のスーパーでは売られるようになったものの、限られた層に届けることしかできていませんでした。

そこで、カカオキタ・カフェでは、アイスクリームを一押しメニューとして出そうと計画中です。生産者が丁寧に育てたカカオ豆を磨り潰してペーストにしたものに砂糖とミルクを加えて混ぜ、凍らせただけのシンプルなアイスクリーム。

試しに売ってみたところ、美味しいいと口コミで広がり、カカオキタ社事務所にアイスを買いにくる子どもや大人が絶えない人気の商品になりました。皆が自分たちのカカオをいつでも味わえるようになったのです。

カカオだけでなく、森ではマンゴー、ジャックフルーツ、ココナッツなどさまざまな果物が採れます。カフェのメニューには、この村の産物を使ったアイスクリームやお菓子も販売する予定です。

「カカオキタ・カフェ」を創る

今、若手のアプリ、ジミー、ハンス、エリック、そしてちょっと年長のサルモンたちが中心となり、カカオキタ・カフェの構想づくりと開業に向けた準備を進めています。皆が挙げたカフェのコンセプト・キーワードは、①自然、②オーガニック、③カカオ生産者の暮らし、④生産者と街をつなぐ「バザール(市場)」。

カフェブーム到来中のインドネシア。パプアの街にも素敵なカフェがいっぱいできてきています。カカオキタ・カフェに取り組む若ものたちにとってもカフェはクールで素敵な場所。パプアの新しい世代の皆はどんな「カフェ」づくりを目指していくのでしょうか。

義村浩司(よしむら・ひろし/カカオキタ)

*1 生協から寄せられた寄付金を用いてカフェ開設の準備が進められています。

*2 YPMD(パプア農村開発財団)は、1984年の設立以来、インドネシア・パプア州の先住民族の村々で、農産物の共同出荷や飲料水プログラムの実施など、農民の生活の向上と経済的な自立の支援を続けてきました。

コーヒー・プレミアム七変化 from 東ティモール(PtoP NEWS vol.36 2020.02 特集)

東ティモールは、激しい独立闘争の末、2002年に主権回復を果たした新しい国。それまでポルトガルとインドネシアの支配下におかれて差別的な扱いを受けたり、産業の発展や教育の充実などから遠く切り離されていたりして、今なお十分な国力があるとは言い難い状況です。

なぜ、プレミアムを始めたのか

そんな東ティモールで暮らす市井の人びとにとって、ほとんど唯一とも言えるまとまった現金収入につながる農業が、コーヒー栽培。2007年、東ティモールのコーヒー豆をATJが輸入することになったのは、もちろん安定した価格で買い続けることで生産者の暮らしに寄与していくことが第一ですが、彼らが今あるコーヒー栽培を基盤として、彼ら自身の手で暮らしを良くしていける仕組みにつながるよう、一緒に取り組んでいくためでもありました。

しかし、いざ始めてみると、それを実行するには、あまりにも現場における原資やら何やらが足りなさすぎる……という実態が、改めて浮き彫りになりました。

例えばそれまでの生産者のあり方は、とりあえず摘み取ったコーヒー果実を仲買人などの言い値で販売する、といったもの。「良いものを作って今より高い価格で売れるようにする」というような発想も、希薄だったと言わざるを得ません。嗜好品であるコーヒーを安定的に販売していくには、一定水準以上の品質は不可欠。生産者との直接の関わりの中でそれを実現していくには、彼ら自身が知識と技術を身に着け、果肉を剥いたパーチメントの状態まで持っていけるようになることも重要でした。

それには、マキナ・ドゥラス・カフェこと果肉除去機(写真左)が必要な他、ある程度の水も使うわけで、場合によっては自分たちの飲み水すら十分でない中で、とてもコーヒー生産にまで回せないというような、袋小路に直面したこともしばしばでした。

そんなわけで、コーヒーの交易を通じて見えてきた課題を少しずつでも解決していくにあたり、プレミアムとして基金を積み立てて活用していくというプログラムが始まったのでした(現在は、パーチメント1kgあたり10セントを、買取価格に上乗せする形で村ごとに積み立てています)。

現地の主体であるAlter Trade Timor社(ATT)は、形はATJの現地法人ですが、実質的には東ティモール人メンバーが運営している組織。そんな彼らが、同じ東ティモール人目線で必要なものを見極め、運用しています。

多種多様な基金活用法

東ティモールのコーヒー産地は山間部に点在し、地理的条件が村ごとに異なるため、必要なものもさまざま。

そのため、基金も色々な形に化けていきます。たとえば冒頭の写真は、ライゴア村のコーヒー畑。山に植わっているので、斜面がやたらと多いのです。

畑のメンテナンスはおろか、収穫や運搬すら難儀するこの地形を整えて道をつくることに基金を使い、車が近くまで入れるようになりました。買い付け業者も入りやすくなり、その分生産者が市場にアクセスしやすくなるのです。

水源から距離がある村では、貯水タンクが人気(オイレオ村)。樋や管で水を引いてきてタンクに貯蔵し、コミュニティで共有します。

引いてきた水は、生活用水としてはもちろん、前述のパーチメントづくりの他、野菜づくりや養魚の溜池などにも活用されます。

ゴムヘイ村では、畑に蒔いた作物の種や養魚の溜池づくり(写真①)も、基金の一部から充当しました。

その他にも、ジャコウネコ(※)の飼育を始めるグループがいたり(リスメタウ村、写真②)、養鶏に使われたり(レキシ村、写真③)、独立運動の際に壊れた教会の再建費用に充てられたり(ウルレテフォホ村、写真④)と、実に多岐にわたって基金が活用されています。

正直、まだまだ潤沢にあるとは言えない限りある基金を、東ティモール人同士で、需要に応じて身の丈に合った使い方を相談して決めているところが、このプロジェクトの最大の特徴。まさにこの事業を始めたときに目指したあり方の一つが、現在このような形で前に進んでおります。

※ジャコウネコ…アジアの森林などに生息し、コーヒーの果実を食べる。その種つまりコーヒー豆はフンとして排泄され、そのコーヒーは「コピ・ルアック」として珍重されている。

若井俊宏(わかい・としひろ/ATJ)

ATJ30周年 広がる協同のネットワーク

2019年、オルター・トレード・ジャパン(ATJ)は創立30周年を迎えました。ATJには前史があります。1980年代半ばに砂糖の国際価格が暴落したことをきっかけに、「フィリピンの砂糖壺」と呼ばれていたネグロス島で飢餓が発生しました。

深刻な事態を受けて、86年、日本ネグロス・キャンペーン委員会(JCNC、2008年APLAに再編)が設立され、飢餓に対する緊急救援を開始しました。しかし、農園労働者が支援に依存せず、事業を起こして自立することを応援するため、1987年、初の「民衆交易」商品であるマスコバド糖(黒砂糖)の生産、87年に日本への輸入が始まりました。

その後、マスコバド糖に続いてバランゴンバナナの輸入が構想された89年、生活協同組合(生協)、JCNCをはじめとする市民団体や個人による市民事業体としてATJが設立されたのです。

社名に込められた意味

「オルター・トレード」という社名は、英語の「オルタナティブ」(もうひとつの、代わりの、という意味)に由来しています。これには2つの意味が込められています。募金を集めて、貧困を解決するためのプロジェクトを実施する従来の国際協力の手法ではなく、国境を越えて市民が協力して経済活動を立ち上げ自立を支援するという、開発の在り方としてのオルタナティブです。

もう一つは生産者と消費者の関係の在り方です。ATJが設立された89年は、ちょうどバブルの時代の絶頂期、日本人の「飽食」がアジアの人びとの暮らしや環境を犠牲にして成り立っているという批判が起きていました。

フィリピンのミンダナオ島にある大規模なプランテーションで生産されるバナナや、台湾、インドネシア、タイといったアジア各地で造成された集約型養殖池で生産されるエビなどがその典型です。

そうした収奪的な消費を推し進めるのではなく、顔の見える交易を通じて互恵的な関係の橋渡しをするための会社がATJだったのです。民衆交易はJCNCに結集した市民による国際協力に、安全・安心な農産物の生産・消費により、環境や地域農業を守るという生協による産直提携事業が出会って生まれたといってよいでしょう。

韓国にも広がった民衆交易

その後、マスコバド糖、バランゴンバナナに続いて、フィリピン以外の国々と様々な商品の交易が始まります。粗放養殖エビ「エコシュリンプ」(92年、インドネシア)、コーヒー(93年、東ティモール、ラオスなど)、ゲランドの塩(02年、フランス)、オリーブオイル(04年)、カカオ(12年、インドネシア・パプア州)などへと展開します。

現在、ATJが取扱うのは7品目、その産地は12カ国に広がっています。さらに2000年代以降は、韓国の生協もマスコバド糖や東ティモールのコーヒー、パレスチナのオリーブオイル、バランゴンバナナなどを輸入するようになり、消費する側の横のつながりも生まれています。

エコシュリンプはインドネシアで古くから続く環境保全型の地場産業を守り、コーヒーの安定的な買い付けは国際市場の相場に左右される生産者の暮らしを支え、パレスチナの農民がイスラエル占領下で作るオリーブオイルを買い支えることが土地を守ることにつながります。

それぞれの商品の交易が地域の課題解決の一助となり、生産者や産地の住民が抱える政治経済的な諸問題を日韓の消費者に伝えるメディアとなっています。

「キタ」の精神は民衆交易のDNA

もっとも新しい民衆交易品はインドネシア・パプア州のカカオで作るチョコレートです。パプアでカカオの集荷・加工・輸出、生産者支援を行う事業体が「カカオキタ社」です。

インドネシア語で「キタ」とは、私とあなたを含む「私たち」という意味。カカオを生産する人、加工する人、出荷する人、チョコレートを製造する人、食べる人、そしてカカオを育む大地と森をも含めすべての仲間が協働することをイメージしてこの社名がつきました。

代表のデッキー・ルマロペンさんは、事業によって「みんなで一緒に幸せになる」という考えを大切にしています。経済のグローバリゼーションが進むに伴って、「持てる者」と「持たざる者」の格差が大きくなっています。

温暖化や異常気象などの環境問題も待ったなしの深刻な状況です。そうした状況下であるからこそ、国境を越えて生産者と消費者が「キタ」という意識をもってつながり、持続的な農業生産、暮らしや地域づくりを進めるという民衆交易の意義がますます重要になっているのだと思います。

小林和夫(こばやし・かずお/ATJ)

バランゴンバナナケーキ

充分に熟したバランゴンバナナをホットケーキミックスに混ぜて、手軽にできるバナナケーキをお試しください。

バランゴンバナナの甘みと香りが楽しめます。

[box type=”shadow”]

<材料 長さ23cmパウンド型1本分>

●ホットケーキミックス・・・150g

●バランゴンバナナ・・・・・2~3本(完熟しているものがおすすめ)

●マスコバド糖・・・・・・・80g(なければ他のお砂糖でもOK)

●卵・・・・・・・・・・・・2個

●オリーブオイル・・・・・・大さじ5(あるいはバター80g)[/box]

[box type=”shadow”]

<作り方>

1. ボウルにバランゴンバナナを入れてフォークやマッシャーなどで潰します。

2. 1.に卵、マスコバド糖とオリーブオイルを加えて混ぜます。(バターの場合はレンジで温めて溶かしてから加えてください。)

3. ホットケーキミックスをふるいなどでふるってから、2.に加えて混ぜます。

4. 3.を型に流し入れ、180℃に熱したオーブンで約30~40分焼きます。竹串で刺して何もつかなくなればOKです。

※焼きたてでも、冷蔵庫で一晩寝かせても美味しくいただけます。[/box]

«ポイント»

◆パウンド型は、高さや幅があれば18cm位のものでも大丈夫です。写真のケーキは、長さ23cm、幅7cm、高さ6cmの型を使用。

【バランゴンバナナ産地・地震被害】フィリピン・ミンダナオ島コタバト州で連続的な地震が発生しました。

ミンダナオ島コタバト州を震源とするマグニチュード6を超える地震が10月16日(M6.3)、29日(M6.6)、31日(M6.5)と連続で発生しました。

特に、10月31日に発生した地震の震源地は、バランゴンバナナの産地の一つであるマキララ町に近く、マキララでは土砂崩れが発生し、多くの建物にも被害が出ました。そのため、バランゴンバナナ生産者も含む多くの住民は幹線道路沿いや役場などで避難生活をすることになり、町は一時期ゴーストタウン化しました。

バランゴンバナナの出荷責任団体ドンボスコ財団の敷地(左写真)や建物(上写真)にも被害がありましたが、スタッフは全員、敷地から避難しました。地震直後ドンボスコ財団としては、隣町で他団体と協力して緊急救援活動を展開し、その後バタサン村にもどって地域の復興活動を開始しています。

コタバト州マキララ町のバランゴン産地は、バタサン村とブハイ村にあります。バタサン村では、生産者1名が崩れてきた瓦礫で足を負傷しました。また、ドンボスコのパッキングセンターで普段バナナの箱詰めに従事しているスタッフの1人が、その前の地震で被災し、救援物資を受け取りに行っていた体育館で31日の地震にあい、怪我をしました。ブハイ村では負傷者はいませんが、全員避難所暮らしです。避難所は屋外に簡易テントがある程度で、昼間は暑く、夜は寒いようです。

ATPI(オルタートレード・フィリピン社)とATPF(食料主権のためのオルタートレード・フィリピン財団)ではドンボスコ財団の復興支援に協力して材木を購入するための現金支援をしました。

APLAの緊急災害支援準備金から、合計3万米ドル(日本円換算で330万6000円)をATPI経由でドンボスコ財団へ送金しました。

南コタバト州の協同組合が実施した食糧支援にツピのバランゴン生産者協同組合も応え、熟したバランゴンと水100セットを支援しました。

ATPI職員が11月12日にマキララ町に入り、ブハイ村での救援物資配布に参加しました。以下はその時の報告です。

「ブハイ村ではほとんどの家屋が崩れ、村の中心部はゴーストタウンとなっている。避難所では仮設テントで人々が生活していて、その中にはバランゴン生産者もいる。

多くの人々、特に子どもたちにとってはトラウマとなっている。今後住居の再建や精神的ケアなど含めて復興にはとても長い時間がかかるだろう。」

しかしながら、マキララでは11月15日から出荷が開始されました。当初の見込みでは、11月はお休み、12月もお休みの可能性あり、という状況でした。

ドンボスコは試験的に一部地域(自社農園と被災地から離れているアラカン町)からの出荷再開を想定していましたが、被災地では経済活動がストップしており、現金収入を得るために多くの生産者が出荷再開に参加した、という報告を受けています。