月: 2015年11月

UAWCがアラブ思想財団賞(経済創造部門)を受賞!

農民支援のNGOであり、オリーブオイルの出荷団体でもあるパレスチナ農業開発センター(UAWC)が取り組んできた「農地開発プロジェクト」に対して、アラブ思想財団(レバノン)が2015年度経済創造部門賞を授与しました。

ヨルダン川西岸地区では、イスラエル政府が行政、治安の権限を掌握する地域(エリアC)が60%を占めています。イスラエルがパレスチナ人の農民を追い出すために、農地を没収して入植地を拡大している現状の中で、このプロジェクトはエリアCにおいて農地を守ることに大きく寄与しています。

UAWCの農地を守る取り組みは4つの活動領域があります。

1)農地開墾 未利用の土地を農業用地に転換する。

2)農地復興 地主により放置されている農地を生産的にする。

3)農道建設 農地へのアクセスを改善する。

4)灌漑整備 水不足(水資源の85%がイスラエルに独占されている)対策のため、井戸、灌漑用水路や送水管を整備。

理事長代行のフゥアッド・アブ・サイフ氏は、「今回の受賞は、パレスチナ人の土地を収奪しようとしているエリアCにおいてUAWCが農地開発や開墾によって土地を守ってきた業績に対する評価であり、今後も同事業を継続していくことの励みとなる」と話しています。

UAWCが長年、農民と一緒に進めてきた活動が表彰されたことは大きな意義があります。みなさんと一緒にこの受賞をお祝いしたいと思います。

政策室 小林

グローバルな食のシステムの危機:ネグロス・フード・サミット

ネグロス島をはじめとするフィリピンのバランゴンバナナ生産者、マスコバド糖生産者、マレーシア、パレスチナの市民組織、日本と韓国の生協関係者、ドイツやフランスのフェアトレード団体が参加して、今後の取り組みについて協議しました。 2つの基調報告と3つの特別報告によるこのネグロス・フード・サミットの全容をぜひご覧ください。

オルター・トレード・ジャパン政策室の印鑰智哉による2つめの基調報告です。

グローバルな食のシステムの危機

食のシステムの工業化に対して アグロエコロジカルな抵抗力の構築へ

ネグロス・フード・サミット基調報告2

印鑰 智哉(オルター・トレード・ジャパン政策室)

現在、私たちが直面しているグローバルな食のシステムの危機について問題提起をします。

現在の食に関わる危機について、3つの視点から考えていきたいと思います。

その3つとは気候変動、健康の危機、そして企業独占による危機です。この3つにより、私たちは前代未聞の大きな食の危機に立たされています。

気候変動を加速させる工業型農業

まず気候変動危機ですが、フィリピンはこの気候変動の影響を最も被る地域の1つと言われています。

この気候変動は何によって作られているのでしょうか? もちろん、言うまでもなく、石油や石炭などの化石燃料を燃やしてしまうことに大きな原因があるのは言うまでもないのですが、実は現在のように気候変動が厳しくなった大きな要素は食のシステムの工業化です。

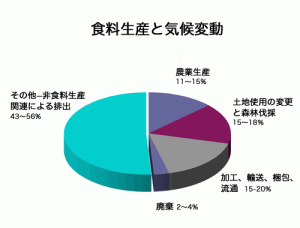

食の生産から流通までのセクターで地球上に排出される温暖化効果ガスの44%〜57%が排出されているという指摘もあります。

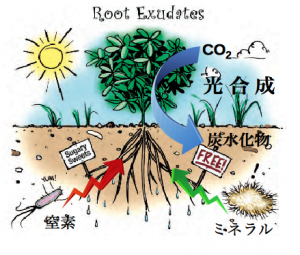

しかし、農業は植物の光合成により大気中の二酸化炭素を吸収できる活動を行っているはずです。それでは、なぜ、農業関連セクターから温暖化効果ガスがもっとも排出されるようになってしまったのでしょうか?

そこには「緑の革命」つまり、石油や天然ガスから作った農薬や化学肥料を入れた農業の存在がまずあります。これらの化学物質を土壌に入れてしまうことで、本来、光合成によって大気中の二酸化炭素を土の中に取りこむ吸収源であるはずの土壌が逆に温暖化効果ガスの排出源に変わってしまいます。

この変化により土壌は崩壊し、雨や風により容易に流出してしまいます。今年は国際土壌年ですが、このままではあと60年で世界の土壌がなくなってしまうという懸念から国際的な取り組みが始まっています。

土地が痩せ、化学肥料を大量にいれなければ作物が取れなくなる。お金はますますかかり農民は土地を失って、さらに大規模なプランテーションに変わっていきます。

そしてグローバルな企業に食の生産が握られ、地球中のグローバルな輸送によって食料が運ばれる体制が作られ、その輸送の過程からも二酸化炭素が排出されます。

あとでもう一度、この問題に戻ってきますが、しかし、土壌は私たちの希望の源でもあります。現在の気候変動はこの土壌の力によって変えていくことができるからです。大気中の二酸化炭素を吸収できるのは地上の植物よりもこの土壌の方がはるかに大きく、土壌を回復することは気候変動を変えていく上でも決定的に重要です。

私たちが直面する危機の2番目に行きます。それは健康への脅威です。

食が作り出す健康の危機

今、米国でさまざまな慢性疾患が急激に増えています。

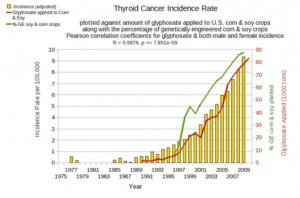

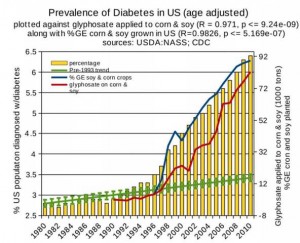

たとえば、糖尿病、腎臓や腸の病気、そしてがん、自閉症、認知症、パーキンソン症、アルツハイマー症、こうした病気が急激に90年代後半から増えています。

上図表2つはいずれもDr.Nancy Swansonによる

どのグラフも同じようなカーブを示します(ここでは右2つのみ)。すべてのグラフで棒グラフはそれぞれの病気の数の変化です。そして折れ線グラフは何を意味しているでしょうか? これらは米国での遺伝子組み換え大豆やトウモロコシの耕作されている割合とそれに使われるモンサントの農薬グリホサートの量を示しています。1996年に始まり、急激に増えています。

これらの病気と遺伝子組み換えの増え方は同じような傾向を示しています。これは偶然でしょうか? もちろん、これらのグラフからは因果関係は証明できません。

しかし、最近、多くの医学的な研究が行われ、遺伝子組み換えとこうした慢性疾患の急増には密接な関係がある可能性が高いことが指摘されています。何より、遺伝子組み換えのない食に変えることによって症状の改善が見られることが多数報告されており、遺伝子組み換えを食から排除すべき、という医師の数が増えています。

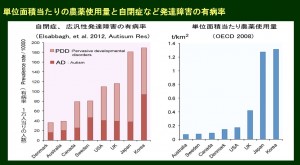

米国の健康被害以外のデータはないのか、ということが疑問になるかもしれません。このデータは自閉症や広汎性発達障害のデータと農薬使用量を示したものですが、日本と韓国での自閉症がひじょうに高いことがわかります。日本と韓国での農薬の使用に関係している可能性が高いと思われます。

さて、遺伝子組み換えはどう人びとの健康に問題を起こしうると考えられるのでしょうか?

遺伝子組み換えと健康被害

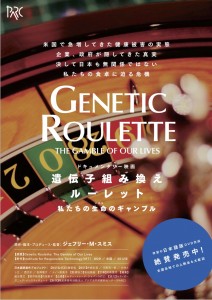

『遺伝子組み換えルーレット』より

遺伝子組み換えには主に2つの種類があり、その1つがBt毒素で害虫を殺すものです。Bt遺伝子組み換えは植物のすべての細胞でこのBt毒素を作り出すようになります。その毒素を食べた虫の腸には穴が開き、死んでしまいます。

遺伝子組み換え企業はBt毒素は哺乳類には安全だと言っていましたが、実際にそうではなく、哺乳類の腸にも小さな穴をあけ、消化される前の蛋白が血液中に入り込んでしまうために、アレルギーやさまざまな炎症が作られている可能性があります。自閉症、糖尿病、自己免疫疾患など多岐にわたります。

さらにもう1つの遺伝子組み換えの種類がこの除草剤耐性です。多くの遺伝子組み換え作物はモンサントのグリホサートをかけても枯れないように遺伝子組み換えされています。3月20日にWHOの外部研究機関である国際がん研究機関はモンサントの農薬、グリホサートを2Aの発ガン性物質に入れました。これは実験動物上での発ガン性が確認されたことを意味します。

グリホサートにより腸内細菌が壊され、慢性疾患の原因が作り出されます。グリホサートは神経毒として機能し、DNA損傷や内分泌撹乱など広汎な疾患をもたらす可能性が強く指摘されています。

さらにこの他に、GMOには抗生物質耐性菌を作り出す危険性が指摘されています。エボラ出血熱ではいったい何人の米国人が死んだでしょうか? 米国では毎年、抗生物質耐性菌に200万人が感染して、2万3000人が死亡していると米国政府が発表しています。これらはもちろんエボラ出血熱ではありません。この抗生物質耐性菌は抗生物質を大量に使う米国のファクトリー・ファーミングやその遺伝子組み換えの餌が原因になっている可能性があります。食のシステムがこうした病を作り出している可能性がひじょうに高いわけです。

一方、遺伝子組み換え農業は広大な地域に大きな被害をもたらしています。南米アルゼンチンでは遺伝子組み換え大豆の耕作によってガン患者や出生異常が続出し、特に子どもたちに多くの問題が起きています。皮膚などに大きな障害を持って生まれてくる子どもたち。あるいは複数の器官に大きな障害を持って生まれてくる子どもたちが出ています。まるでベトナム戦争のような現実が引き起こされています(El costo humano参照)。

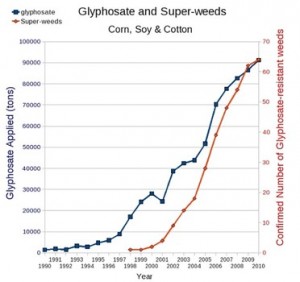

今後危険をより増す遺伝子組み換え

さらに今後の遺伝子組み換えは危険がさらに増す可能性が高いことに大いに注意をよびかけたいと思います。米国で20年間近く、大量のグリホサートを噴霧し続けてきた結果、今では全米中でグリホサートの効かないスーパー雑草が増えて、グリホサートの使用量はそれと共にさらに増えました。その結果、2013年に米国環境保護庁(EPA)は主な作物のグリホサートの残留許容量を大豆で倍に、ニンジンは25倍へと大幅に引き上げました。

さらにグリホサートを増やすだけではもう効果がないとして、ベトナム戦争の枯れ葉剤作戦で使われた2,4-Dやジカンバなどの農薬をグリホサートにまぜて使うことが始まってしまいそうです。米国の遺伝子組み換え企業ダウ・ケミカル社はベトナム戦争で使用した2,4-Dをグリホサートに混ぜた農薬Enlist Duoに耐性のある遺伝子組み換えを開発しています。一方、モンサント社はジカンバというこれまた強力な農薬をグリホサートに混ぜた農薬に耐える遺伝子組み換えを開発しています。

これに対しては米国では50万人が反対の声を上げ、2年間にわたり承認を止めてきましたが、2014年9月以降、枯れ葉剤耐性遺伝子組み換え作物が次々に米国で承認されました。米国に続き、南米のブラジルやアルゼンチンでも相次いで承認されています。日本政府は米国政府に先んじてすでに3年前の2012年から承認してしまっています。韓国でも2014年に承認されています(2015年11月25日、米国環境保護庁はEnlist Duoの使用許可の取り消しを決めました。しかし、開発したダウ・ケミカル社は環境保護庁の決定は覆すことに自信を覗かせています)。

もし世界最大の輸入国である中国が承認すれば、本格的にこうしたさらに危険な遺伝子組み換え作物が大規模に作られるだろうと予想されています。栽培されれば他の遺伝子組み換えと混ざって輸入されますので、どれが枯れ葉剤耐性か知ることはできません。知らない間に胃の中に枯れ葉剤が入っていきます。

この問題はアジアの多くの国にとって大きな問題です。

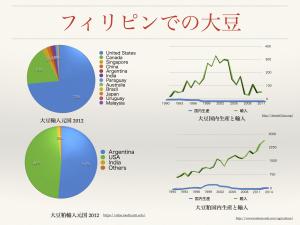

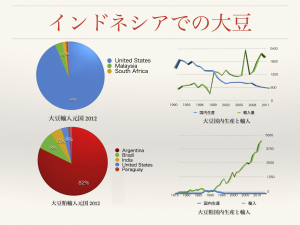

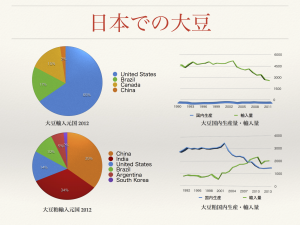

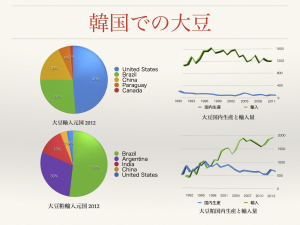

フィリピンでも、インドネシアでも、日本でも、韓国でも、大豆は南北アメリカ大陸で作られる遺伝子組み換えのものに頼っているからです。右の図(クリックで拡大します)を見ていただければわかるように、同じ傾向が見られます。

こうした状況をどう変えていくか、私たちは共通の課題を抱えています。

遺伝子組み換えは工業型農業の氷山の一角

さて、こうした気候変動や健康被害、生態系破壊をもたらすものがこうした工業型農業であることがわかると思います。そして、その工業型農業においてはGMOの問題は氷山の一角であり、その裾野ではさまざまな農薬や化学肥料に頼った農業が展開されており、多くの人びとの健康を奪い、また生態系を破壊しています。遺伝子組み換えもモンサントが自分の農薬を特許が切れても独占的に売り続けるために開発したと言われます。この工業型農業の構造を超えていかなければならないと思います。

しかし、農薬企業は国際的な開発機関や政府援助を巧みに利用しながら、奥地の農村にもネットワークを張り巡らせています。生態系の力が弱って、病気が発生した場合など、「薬」としてすぐに農民に農薬を買わせ、このネットワークにとらえてしまいます。

企業独占による食の危機とそれに対抗する食の運動

そして、私たちが直面する危機として最後に指摘したい問題が大企業による食のシステムの独占です。種子や農薬、それから流通網まで現在、巨大な企業の手に握られています。TPPや自由貿易協定を利用して、遺伝子組み換え企業は農民の種子の権利を奪い、毎年、種子企業から買わなければ農業ができないような法制度を世界各国政府に強制しつつあります。

それでは私たちはこのシステムから逃げることはできないのでしょうか?

それを可能にするのに必要な要素は2つあると思います。1つは農薬や化学肥料に頼らず、生態系の力を活用するアグロエコロジーであり、もう1つは生産者と消費者を直結する産直であり、生協運動です。消費者と生産者がいっしょに動く産直が行われて、こうした企業型の食のシステムに対して対抗力を作ることができます。

しかし、そうした動きはどうすれば作れるでしょうか?

日本でもアジアのどの地域でもたぶん、共通していると思われることの1つはほとんどの消費者は食の危険について、ほとんど情報を持っていないということです。マスコミは大資本の影響下にあるため、食の危険をまず語ってくれません。

そうしたことを知らない消費者にとっては安く買えるものが近くにあれば買ってしまいます。それが続く限り、私たちにできることはほとんどありません。

この事態を変える大きな力は情報です。市民に、消費者であれ生産者であれ、食の危険を共有することだと思います。危険を知って、毒と知っていて食べる人はいません。知らないから食べてしまうのです。

ですからその危険を知らせることがこのシステムから逃れ、人びとの食料主権を打ち立てる上で不可欠な第一歩となります。

食のオルタナティブとしてのアグロエコロジー運動

先ほど言いましたアグロエコロジーは農薬や化学肥料を使わずに生態系の力を活用する科学であり、農業実践であり、社会運動です。農業生産としては農薬や化学肥料を使った農業に対して劣らない生産力があると評価され、キューバやブラジル、そしてフランスやインドなどですでに政府の政策に取り入れられています。FAOも推進を決め、アグロエコロジーのアジアでの地域会議は今月11月24日、25日にバンコクで開かれます。

アグロエコロジーでは

- 農業実践、社会運動/政策実現、研究が一体化

- 生産者の主体性を重視する

- エネルギー代謝を重視する

- 化学肥料や農薬も入れない(減らす)→土壌のエコシステムを復活させる

- 地域での栄養循環の必要、消費者と結びついた食のシステムを作り出す動き

が重視されます。

工業的農業によって壊された食のシステム、社会を取り戻し、作り直すものがアグロエコロジーということが言えます。

その1つの実践例を紹介します。

中米ベリーズでのカカオ生産のケースです。

毎年、ベリーズのカカオ生産者はカカオの収量が減り、病虫害にも悩まされ、それまで使っていなかった農薬を使い始めましたが、そうすると赤字が大きくなりやっていけなくなります。そこに支援者がバイオ炭を活用する方法を提案します。地域にある廃材を使って炭を作り、土壌に入れます。

炭は土壌での細菌の住処となり、雨にも流されにくくなります。その細菌はカカオの木にミネラルを提供し、カカオの木はその細菌に光合成の力で根っこから炭水化物のジュースを細菌にプレゼントします。この交換によって土壌内の有機物が育ち、カカオの健康は回復していきます。

炭は土壌での細菌の住処となり、雨にも流されにくくなります。その細菌はカカオの木にミネラルを提供し、カカオの木はその細菌に光合成の力で根っこから炭水化物のジュースを細菌にプレゼントします。この交換によって土壌内の有機物が育ち、カカオの健康は回復していきます。

その結果、土壌に水分も蓄えられ、干ばつにも強く、水害にも強く、しかもCO2を閉じ込めることができます。Biochar is ‘carbon gold’ for Belize’s cacao farmers(Ecologist)

現在、こうしたバイオ炭を使ったり、さまざまな方法を組み合わせて行うカーボン・ファーミングが注目されています。温暖化効果ガスをいくらこれから削減したところで、すでに排出してしまったガスは気候を激変させ、生態系を破壊し続けます。しかし、こうしたカーボン・ファーミングを世界レベルで実行すればわずか5年で大気中の温暖化効果ガスを安全なレベルで土壌に吸収させることができると研究者は指摘します。

そして同時に、土壌は水害や日照りから守ることができるようになります。病虫害にも強く、さらに生産性も上がることが期待できます。

Soil Solutions to Climate Problems 別ページで拡大して閲覧

現在の工業化された農業によって、私たちは前代未聞の危機の中にあります。生態系が壊れ、病気が発生し、しかも巨大企業によって小規模生産者が土地から追い出されています。

この危機の中で生き抜くためには、食のオルタナティブを求める地域的・国際的な運動が必要となります。地域の生産者と消費者を守る地域の安全な食を生産し消費するネットワークそして遺伝子組み換え、大規模工業的プランテーションに反対する国際的な連携です。

こうした動きを作っていく鍵は食の危機をしっかりと知らせていくです。危険を知らなければ毒を毒とも知らずに人びとはそれを食べ、病気になっていきます。そうさせない、食のオルタナティブをともに作り出す運動をネグロスの地域の人びとをはじめ、世界のさまざまな人びととの協力を得て、国境を越えて、進めていこうではありませんか?

最後に2つのことを強調したいと思います。

この運動を進めていく上で不可欠な要素です。それはこの工業型農業で一番犠牲になってきている人たちであり、またこの人たちなしには先に行くことはできないと思います。

それはまず、女性です。女性は命を育むアグロエコロジーの中心的役割を担います。アグロエコロジーはフェミニズムの種まきとも言われます。

そして、子どもたちです。子どもたちの輝く未来のために、民衆の命を生かす食のシステムを作り出していきましょう。

危機の中のネグロス:ネグロス・フード・サミット

ネグロス島をはじめとするフィリピンのバランゴンバナナ生産者、マスコバド糖生産者、マレーシア、パレスチナの市民組織、日本と韓国の生協関係者、ドイツやフランスのフェアトレード団体が参加して、今後の取り組みについて協議しました。

2つの基調報告と3つの特別報告によるこのネグロス・フード・サミットの全容をぜひご覧ください。

まずはオルター・トレード社代表のヒルダ・S・カドヤによる基調報告です。

危機の中のネグロス:ネグロス・フード・サミット基調報告1

ヒルダ・S・カドヤ(オルター・トレード社代表)

終わったばかりのマスカラ・フェスティバルでのほほえみのマスクや道路上でのあふれかえるパーティから殺到する交通や急増する建設まで、ブームを迎えるバコロド市を訪れる人は、西ネグロス地方やこのネグロス島全体が今、食料自給や食の安全の危機に瀕していることを想像することはできないだろう。

ネグロスの単一作物経済はその食料自給の最大の脅威であり続けている。一見、頑強な経済の利益に見える中心街のショッピングモールや商業複合地域、ビジネス・アウトソーシング企業や地方での多国籍企業の農地への進出はネグロス人の食の安全を脅かす。

サトウキビの単一栽培に依拠した経済

フィリピンの砂糖鉢とも賞されるネグロスは歴史的に国の半分以上の砂糖を生産している。過去2年収穫年において、ネグロスは全国の61.4%の砂糖を生産してきた。42万6328ヘクタールの半分を少し超える(51.22%)土地にネグロスでのサトウキビが植えられている(2012-2013収穫年)。ネグロスの約70万ヘクタールの使用可能な土地で22万ヘクタールがサトウキビに使われている。

国の27のサトウキビ製糖所のうち、12はネグロスにある。この島には国に13あるうちの6つの砂糖精製工場もあり、8つあるバイオエタノール製造者のうち4が、21あるサトウキビをベースにしたバイオマス発電所の12がネグロスにある。

ASEAN経済統合によって、砂糖などの安い農業製品が形ばかりの関税だけで輸入できるようになったため、政府はあわてて、コスト効果の高い生産を促進するための手段の実行に追われることになった。

サトウキビ産業は、グローバルにその産業の競争力を持たせるための法律の通過のためにロビー活動を行った。これらの法律はバイオエタノールのためのバイオ燃料法、発電のための再生可能エネルギー、新たに成立したサトウキビ産業発展法(SIDA)である。

最初の2つの法により、伝統的砂糖と糖蜜からバイオエタノールや発電向けに作物の多様な活用をする道が開けた。もう一方のSIDAはインフラ支援、製糖所に集中した包括的農業産業複合を作るための枠組みと提供すると同時に、規模の経済を作るために農地改革受益者や周辺化された農民たちの小さな農場をプランテーション規模のブロック農場に再編するものである。

生産効率を上げることを目指して(もっと多くのサトウキビを砂糖、糖蜜、バイオエタノール、そして発電のために)、SIDAの小規模農地の経済スケールと呼ばれるサイズに土地合併の推進によって「ランド・リターン」という行為(ランド・リフォーム、農地改革の言葉遊び)が正当化されてしまい、農地改革受益者たちの間の状況を悪化させている。

西ネグロス地方政府に委託された農地改革受益者たちに関する2007年の調査によると、59%のみが実際に自分たちの土地を耕作しているに過ぎないことが明らかになった。41%は元の地主に土地を貸し戻していた。その調査の8年後、「ランド・リターン」では農地改革省のスタッフや土地改革推進のはずのNGO役員たちが実際には農地改革受益者と地主の間のリースの期間交渉での仲介人となっていることがより頻繁となっていると考えられる明白な事例も見つかっている。

生産多様化と生産の規模の経済推進により、農地改革受益者の小さな農場への攻撃的な併合やサトウキビ地域の拡大が行われることになった。これによって、農地改革受益者たちに政府が与えた土地が農地改革受益者から効果的に取り上げられ、農地改革受益者たちは今や地主たちの単なる労働者という地位に落とされることになる。そしてその地主は今や農地価格受益者たちの土地の借地人となっている。

多国籍企業の進出と農地の大規模転換

サトウキビ地域の拡大による脅威が十分でないかのように、以前はミンダナオ島だけでバナナやパイナップルのプランテーションを操業していたドールのような多国籍企業はネグロスにプランテーションを広げることを考えるようになった。なぜなら、ミンダナオが今や台風の通り道となっているが、ネグロスは比較的台風がないからである。

サトウキビ地域の拡大による脅威が十分でないかのように、以前はミンダナオ島だけでバナナやパイナップルのプランテーションを操業していたドールのような多国籍企業はネグロスにプランテーションを広げることを考えるようになった。なぜなら、ミンダナオが今や台風の通り道となっているが、ネグロスは比較的台風がないからである。

ドールは西ネグロスのヒママイランにパイロットバナナ・プランテーションを開いた。米国系多国籍企業がヒママイランにパーム・オイル・プランテーションを同じ年に始めることを計画したが、教会グループがその登場に反対した。その理由はそのプランテーションが化学物質に汚染された実践を持ち込むことによって農民や環境の危険への不利益が生じるからである。ムルシアではアグリビジネスがパイナップルを輸出してもう2、3年がたつ。

食料生産は農地を商業用、住居用、エコツーリズム用、太陽光や地熱の発電用地へと大規模転換をすることの過酷な競争にさらされることになった。

Ayala North Pointはタリサイの200ヘクタールの農地をすでに転換した。 Megaworldは今年最初に350億ペソを次の10年に投資し、バコロド市とタリサイ市に2つの独立して統合した84ヘクタールの都市商業地域を開発することを発表した。

島の他の地区では森林地域がエコツーリズム地に転換されており、サトウキビ農地は分譲地、公園やその他の商業目的に転換されている。

化石燃料をコントロールする大規模ビジネスは再生可能エネルギーに進出してきており、ネグロスで太陽光ファームを建設している。 San Carlos Solar Energyはサンカルロス市に実質的に45MWのソーラー・ファームを建設し終わっており、ラカルロータに32MWのソーラー・ファームを、マナプラで48MWのソーラー・ファームの提案もしている。1MWの太陽エネルギーを得るためには1ヘクタールが必要とされるので、125ヘクタールの農地が我々の食料生産から1つの企業だけで取られてしまうことになる。

ネグロスの残された森のあるシレイ市のパタグ・バランガイではエネルギー開発企業が地熱発電開発の活動のための村全体におよぶ商人を得るために工作を行っている。この企業はバゴー・シティのマイルム・バランガイで計画した40MWの地熱発電に失敗し、その開発と撤退の際に何ヘクタールかの森林を破壊した同じ企業なのだ。

ネグロスの残された森のあるシレイ市のパタグ・バランガイではエネルギー開発企業が地熱発電開発の活動のための村全体におよぶ商人を得るために工作を行っている。この企業はバゴー・シティのマイルム・バランガイで計画した40MWの地熱発電に失敗し、その開発と撤退の際に何ヘクタールかの森林を破壊した同じ企業なのだ。

食料生産(米、野菜、肉、乳製品など)に使われていた土地が非農業的使用と同様にサトウキビや多国籍企業の拡大に使われる結果、ネグロスはますます他の地域や他の国からの食料の輸入に頼らざるをえなくなる。

さらに悪いことにネグロスの土地はプランテーション規模の農場で大量使用される化学的殺虫剤、除草剤、肥料がまかれ、その結果、土壌が劣化し、有機農業や化学物質を使わない農法を実践している周辺の農場を汚染する。

全国規模での食料生産の減少の影響を見れば、フィリピンは2016年の前半だけで150万メートリック・トンの米の輸入を見込んでいる。これはエルニーニョの悪影響で、12月に始まり、2月まで続く。その影響は2016年6月まで続くと予想されている。2015年通年すべてで輸入される米の見込みは190万メートリック・トンに過ぎない。

この2016年の前半期の150万メートリックトンの予測はアルセニオ・バリサカン社会経済計画書記官によって10月半ば、ランド台風がルソンの米作地帯を壊滅させる前に発表された。この台風による被害を加えると、この国は150万メートリック・トンよりももっと多くを来年の前半だけで輸入せざるをえなくなるだろう。

食習慣の変化による食のシステムのコントロール

ネグロスにおける食の危機のもう1つの側面は食の自給問題と経済成長に関わる問題である。

都市開発者たちはショッピングモールの存在を地域での経済成長と関連付けるだろう。投資家で、投資にリターンがなければ誰も自分の金を危機にさらそうとは思わない。

ロビンソンが1997年に最初のモールを開いてから、無数の商業複合地域やスーパーマーケットのチェーンが続いた。Gaisano、SM、888、Syala North Point、Puregold、セブンイレブン、City Square、City Mallなどである。彼らは市の中心部でビジネスすることだけにあきたらず、経済活動の画期のある遠い地域にも浸透しようとしている。

ロビンソンが1997年に最初のモールを開いてから、無数の商業複合地域やスーパーマーケットのチェーンが続いた。Gaisano、SM、888、Syala North Point、Puregold、セブンイレブン、City Square、City Mallなどである。彼らは市の中心部でビジネスすることだけにあきたらず、経済活動の画期のある遠い地域にも浸透しようとしている。

これらのビジネスはネグロス人に何千もの食を提供していることは事実である。その一方で、国内、国際フランチャイズが入り込むことで、地域で生産されていた食や他の商品を地域で売る手段が取って代わられてしまいなくなってしまった。

彼らはあたかも地域で生産されたように見せるが、彼らのショップは単に輸入された商品、化学物質で汚染された食品、あるいは遺伝子組み換えの食品の売り手であり、推奨者なのだ。

ニンニク、タマネギ、野菜、冷凍チキンや豚肉などのアグリビジネス製品がモールだけでなく、地域の市場にもすでに広まってしまっている。こうして入り込む製品は小農民の生計を破壊する。そして消費者の健康に脅威を与える。

ネグロスの消費者の購買力の上昇はこれらの投資家たちがバコロドやネグロスにモールやスーパーマーケットのチェーンを建設する動機となったが、地域で生産された食が売られている地域の生鮮市場ではなく、エアコンが効いて、よりきれいで、より整えられたモールで食を買おうとするように消費者が駆り立てられるコンビニエンスなライフスタイルを作り出した。

消費者の購買力はビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)企業のバコロドへの参入を強化した。ネグロス人の英語能力や人への気遣いや明るい性格もあって、20社近いBPO企業がバコロドに入ってきている。Convergys, TelePerformance, Panasiatic Call Center, Transcom, Teletech, Focus Pacific Communication, Alliance Call Centerそして、Ubiquity Global Servicesなどである。

消費者の購買力はビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)企業のバコロドへの参入を強化した。ネグロス人の英語能力や人への気遣いや明るい性格もあって、20社近いBPO企業がバコロドに入ってきている。Convergys, TelePerformance, Panasiatic Call Center, Transcom, Teletech, Focus Pacific Communication, Alliance Call Centerそして、Ubiquity Global Servicesなどである。

バコロド・西ネグロス情報技術連合代表であるバコロド顧問官の Jocelle Batapa Sigueによると、BPO産業は全国では10から13パーセントの成長だが、西ネグロスでは100%の成長となっており、2010年には1万人、2014年には2万人の雇用者がいる。

資金的な権限と結びついた仕事のプレッシャーもあり、BPOの労働者たちはコールセンターのように冷房が効いて、便利に買い物ができ、リクレーション商品もあり、早く、出来合の食が得られるモールに浸ることになりがちである。しかし、そこでの食は輸入され多くの場合汚染されている。

彼らのライフスタイルや食習慣が変わってしまったことで、安全ではない食の消費が増えることになる。こうして地域の市場、食を扱う店で地域で育てられた食を消費することがなくなってしまう。

小規模農民にとっての脅威

ネグロスの農民はすべてのアングルからの脅威に包囲されている。

サトウキビ産業と多国籍企業の拡大、非農業目的への急速で大量の土地の転換、農民を土地から追い出すこと、人びとと同様彼らの農場を化学物質で汚染すること

プランテーションの拡大による森林の消失、地熱開発と製糖所や蒸留工場やその他の原因による汚染は気候変動をもっと激しくする。

最近のフィリピン気象地理天文サービス局(PAGASA)の発表では、ネグロスは乾燥の時期(3ヶ月連続で通常よりも低い降雨)を2015年末まで迎え、4月までは干ばつ(3ヶ月連続で大幅に例年を下回る降雨)の時期を迎える。

最近のフィリピン気象地理天文サービス局(PAGASA)の発表では、ネグロスは乾燥の時期(3ヶ月連続で通常よりも低い降雨)を2015年末まで迎え、4月までは干ばつ(3ヶ月連続で大幅に例年を下回る降雨)の時期を迎える。

PAGASAはまた2015年12月までに2から5の熱帯サイクロンが、2016年6月までに4から8の熱帯サイクロンが発達あるいはフィリピン関連地域に入るとも予報している。

アグリビジネスの製品はモールやスーパーマーケットに潜り込むだけでなく、地域の生鮮市場にも潜り込み、地域の農民が作った産物に置き換わっている。

最近のネグロスの1つの地域への再編はこの国の有機農業の中心になるという島の目的を早く達成することを約束するものだ。10年前に行われた東ネグロス州と西ネグロス州政府による有機農業の島ネグロスの宣言にも関わらず、サトウキビ産業は化学物質の投入物に大きく依存したままで、小さな野菜と果物の農地が有機農業へと転換されたにすぎない。

しかも、政府の有機農業計画は選別的で資金や技術サポートは名前のある有力者か有機を儲けのチャンスと考えている企業に行ってしまっている。

古い家族が資源を支配し、政府を統轄するネグロスでは、農地改革受益者や周辺化された農民たちが政府が始めた有機農業支援計画で機会を得ることはほとんど考えられない。

古い家族が資源を支配し、政府を統轄するネグロスでは、農地改革受益者や周辺化された農民たちが政府が始めた有機農業支援計画で機会を得ることはほとんど考えられない。

同じシナリオが再生可能エネルギー市場にも当てはまる。ソーラーファームは島中に芽生えているが、再生エネルギー法の利益を享受しているのはわずかな大手だけだ。 太陽光発電の1KWHrあたり9.68ペソの固定価格保証買取制度は以前、周辺化された消費者には禁止されたままだ。食のためのお金は高い電気代の支払いにいってしまうが、それは小農民の活用できる再生エネルギーを活用することの必要性が強調されていることを意味する。

消費者と生産者の安全な食への連帯運動へのよびかけ

ネグロスはサトウキビと多国籍企業の侵略によるシナリオに直面している。そして、大規模農場転換、米や野菜、肉や乳製品といった地域の主食の生産の最低限の土地もさらに減らされるという危機に瀕している。

安全で国内で供給された食品が少なくなればなるほど、汚染され、有害な輸入された食への依存が高まる。そして、安全な化学物質の入らない、地域で生産された有機食が得られなくなる。

購買力の上昇によってもたらされたが食習慣の変化は、輸入された出来合の食がモールやコンビニで提供されることにより、消費者の即時でしかも長期的な健康の影響を与える。

購買力の上昇によってもたらされたが食習慣の変化は、輸入された出来合の食がモールやコンビニで提供されることにより、消費者の即時でしかも長期的な健康の影響を与える。

もし何もなされないのであればネグロスは多国籍企業によってコントロールされた食のチェーンによってますます輸入された安全でない食の捨てる場所となるだろう。

安全な食を生産する周辺化された農民たちは経済的に生産することが困難になっていく。そして、大きなアグリビジネスや非農業企業に飲み込まれてしまう。

安全でない食が標準になり、ネグロスの子どもたちは有毒な化学物質や予期できない食の中の遺伝子組み換えによって苦しめられることになってしまう。

この文脈こそ、ATCは食料保障、食の安全、食料主権を獲得するために向けた発展に乗り出す。

この文脈こそ、ATCは食料保障、食の安全、食料主権を獲得するために向けた発展に乗り出す。

このゴールを具体化するために、オルター・トレード社(ATC)は持続的アグロエコロジー・ビレッジ(SAVE)を作ることによる有機農法に取り組むことを生産者によびかける。

ATCは同様に消費者にも私たちの家族への安全な食を求める運動を作ることを共によびかける。オルター・トレード職員クレジット組合の動きは安全な食の生産と消費を促進させる正しい方向に向けられたものである。

それぞれのニーズをサポートする生産者と消費者の連帯を通じてこそ、私たちは食料保障と食の安全、そして私たちの家族とこれから来る世代のための食料主権を確保することができるのだ。

【パレスチナ】アブドゥル・ラザック・ファラージさん釈放!

イスラエル政府により2014年2月15日から行政拘禁されていたオリーブオイル出荷団体、パレスチナ農業開発センター(UAWC)の職員、アブドゥル・ラザック・ファラージさん(53歳)がようやく釈放されたとのニュースが届きました。

拘留期限は最大6ヶ月なのですが、これまで同年8月、2015年2月、6月と3度にわたり拘禁更新が言い渡されていました。拘留期間は実に通算20か月に及びました。

UAWCによるとファラージさんの健康に異常はないとのことです。

まずはこの嬉しいニュースをお伝えします。

[box type=”shadow”]

(注)行政拘禁とは理由も明らかにせず、起訴なしで拘留する制度です。イスラエルの人権団体、B’Tselemは、国際法では市民に危害をもたらすおそれがある場合の最終的な手段としてのみ執行が認められていますが、イスラエルはこの制度を濫用し、過去数年間で何千人ものパレスチナ人に適用しているとしています。

[/box]

政策室 小林

『遺伝子組み換えルーレット—私たちの生命のギャンブル』完成!

米国で長く遺伝子組み換え企業の批判を先頭を切って続けているジェフリー・M・スミス氏が監督して制作したドキュメンタリー映画『遺伝子組み換えルーレット−私たちの生命(いのち)のギャンブル』をぜひ日本語で見られるようにしよう、ということでアジア太平洋資料センター(PARC)のよびかけに応じて7月20日から始まったクラウドファンディング、おかげさまで当初の130万円を100万円以上大幅に上回る金額が集まり、このたび、日本語版DVDが完成しました。

米国で長く遺伝子組み換え企業の批判を先頭を切って続けているジェフリー・M・スミス氏が監督して制作したドキュメンタリー映画『遺伝子組み換えルーレット−私たちの生命(いのち)のギャンブル』をぜひ日本語で見られるようにしよう、ということでアジア太平洋資料センター(PARC)のよびかけに応じて7月20日から始まったクラウドファンディング、おかげさまで当初の130万円を100万円以上大幅に上回る金額が集まり、このたび、日本語版DVDが完成しました。

ご協力をいただいたすべてのみなさまに感謝を申し上げます。

このドキュメンタリー映画は遺伝子組み換えがもたらす健康被害について、医療の現場(特に子どもたち)や家畜の病気について専門家、関係者の証言、そして数々の科学的研究結果を集めています。そして健康被害だけ警告するのではなく、どのようにそれから回復可能なのかを示す映画となっており、アレルギーや自閉症の症状に苦しむ子どもたちが回復していく、語る親たちの表情が見る者に勇気を与えます。

映画で登場する米国の医師たちはすでに遺伝子組み換えとの関連の考えられる症例をいくつも扱っており、その事実に驚くとともに、まずはその事実を社会に知らせることから始めなければならないと考えております。

この遺伝子組み換えによる健康被害問題は米国だけの問題ではなく、米国からの食料輸入に多くを頼る日本にとっても対岸の火事ではすまないものですが、また日本ばかりでなく、実は韓国や、フィリピン、インドネシアなどの国々でも同じ問題が存在していることと考えられます。とりわけ大豆は米大陸からの輸入に依存し、そのほとんどが遺伝子組み換えと考えられます。

フィリピンでは遺伝子組み換えトウモロコシの栽培が10年間にわたって行われ、深刻な問題になっています。オルター・トレード・ジャパン(ATJ)ではフィリピンの科学者と農民の連帯組織であるMASIPAGが制作した遺伝子組み換えトウモロコシがいかにフィリピン農民を苦しめているかを扱ったドキュメンタリーに字幕をつけて2014年2月に公開しています。 フィリピン:遺伝子組み換えと闘う農民たち

今年からはベトナムでの遺伝子組み換え作物の耕作が開始され、バングラデシュでは昨年始まったばかりの遺伝子組み換えナス(Btナス)が2年連続の凶作に終わったといいます。インドでは遺伝子組み換えカラシが栽培されようとしており、さらには遺伝子組み換えバナナの導入計画が検討されています。遺伝子組み換えコメであるゴールデン・ライスについては昨年、その承認に向けた宣伝キャラバンがフィリピンをかけめぐりました。

しかし、残念なことにアジアの生産者や消費者のもとにも、日本の市民と同様、遺伝子組み換えによる被害についてはまだ十分な情報がないというのが現状です。マスコミは語らず、農業指導者や仲介業者ががあたかも農民の問題を解決する技術であるかのような宣伝で導入されていってしまう危惧が高くなっています。こうした中で、この遺伝子組み換え問題をアジアの人びととともに考え、それへのオルタナティブを見出していかなければならないと考えております。

そして、このドキュメンタリーでも触れられますが、いよいよベトナム戦争で使われた枯れ葉剤に耐性のある遺伝子組み換えが生産間近といわれています。米国環境保護庁はWHOが発ガン性を認めたグリホサートの残留許容量を大幅(大豆などは2倍、ニンジンは25倍)に引き上げました(2013年決定、2014年実施)。遺伝子組み換えの健康被害の問題は今後、さらに深刻になる可能性があることにはやはり強く警鐘をならさざるをえません。

米国では今回のドキュメンタリー映画などが多くの人びとに見られた結果、遺伝子組み換え食品を規制する声は高まりました。その結果、30の州で遺伝子組み換え食品表示義務を求める動きとなりました。しかし、遺伝子組み換え企業、食品メジャー企業はそれに対して、州や自治体の遺伝子組み換えを規制する権限を奪う通称DARK法案(米国人の知る権利を否定する法案)、HR1599を通そうとしており、すでに下院を通過し、上院での公聴会が開かれています。

この事態に対して、このドキュメンタリー映画の監督であるジェフリー・M・スミス氏は表示義務を単なる「知る権利」としてキャンペーンするだけでなく、GMOによる健康被害こそ市民にしっかり伝えて、食の危険を知らせていかなければならないというメッセージを発表しています。まさにこの映画のコンセプトが今の米国で焦点となっているのです(DARK 法案、遺伝子組み換え食品表示義務化運動へのジェフリー・M・スミス氏からのメッセージ YouTube)

こうした事態に対して、日本やアジアで健康被害に警鐘を鳴らし、オルタナティブな食のシステムを消費者に提案していくことの重要性はかつてなく高まっていると思います。ATJでは今後ともアジアなどでの遺伝子組み換え問題の状況や健康被害問題などの問題については継続的に情報を発信していく予定です。

ぜひこの映画を活用して、まずは自分たちの食を変えていくことからはじめていきませんか?

この映画の公式サイトも作りました。上映会のお知らせフォームもあります。そうやって一人でも多くの人たちに遺伝子組み換え食品の問題を知らせていく運動を広げていければと考えます。

ぜひよろしくお願いいたします。

『遺伝子組み換えルーレットー私たちの生命(いのち)のギャンブル』公式サイト

http://geneticroulette.net/

DVDのお求め(アジア太平洋資料センターのサイトに飛びます)

http://www.parc-jp.org/video/sakuhin/gmo.html

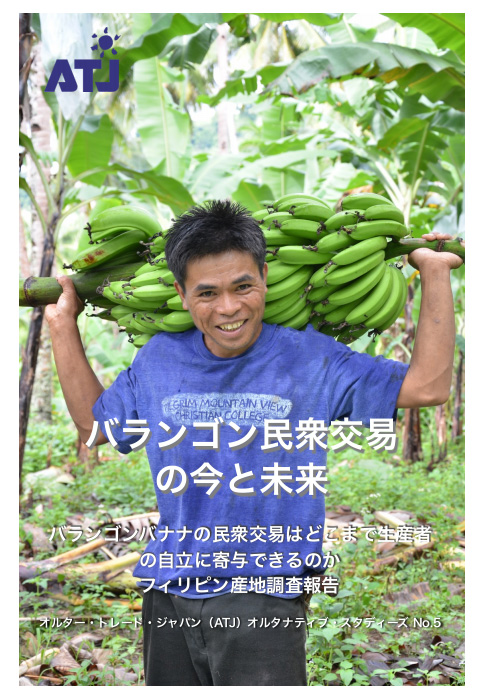

セミナー報告書『バランゴン民衆交易の今と未来』

6月20日(土)に開催した公開セミナーの報告書『バランゴン民衆交易の今と未来~バランゴンバナナの民衆交易はどこまで生産者の自立に寄与できるか フィリピン産地調査報告~』が出来上がりました。

報告書には、ATJが3名の研究者に委託して実施したバランゴンバナナ産地の実地調査が収録されています。

〇調査報告①

関根佳恵氏(愛知学院大学)「未来をつむぐバランゴンバナナの民衆交易~コタバト州マキララ町を事例として」(調査地:ミンダナオ島マキララ)

〇調査報告②

石井正子氏(立教大学)「ミンダナオ島の先住民族がバラゴンバナナを売ること、とは?」(調査地:ミンダナオ島レイクセブ)

〇調査報告③

市橋秀夫氏(埼玉大学)「ネグロス島バナナ栽培零細農民と『自立』論」(調査地:ネグロス島東ネグロス州)

調査員からの貴重な調査結果を受けて、今後のバランゴン民衆交易事業の方向性に関してATJのまとめも掲載しています。報告書(A4サイズ、32ページ)はご自由にダウンロードできますので、ぜひ、ご一読ください。

政策室 小林和夫