月: 2016年1月

健康、環境そして食料保障—農薬その他の汚染物質

ネグロス島をはじめとするフィリピンのバランゴンバナナ生産者、マスコバド糖生産者、マレーシア、パレスチナの市民組織、日本と韓国の生協関係者、ドイツやフランスのフェアトレード団体が参加して、今後の取り組みについて協議しました。 2つの基調報告と3つの特別報告によるこのネグロス・フード・サミットの全容をぜひご覧ください。

今回紹介するのは、農薬問題の第一人者のロメオ・キハノ博士の講演です。農薬がいかに人びとの健康や生態系に大きな影響を与えているか、大きな枠組みで問題を提起しています(以下の記事は講演を元にオルター・トレード・ジャパン政策室が編集したものです)。

キハノ博士はフィリピン大学薬理学、毒物学、薬学部元教授、農薬アクション・ネットワーク(PAN)アジア太平洋の理事会メンバー、人権のための健康アクション(Health Action for Human Rights)代表、職業安全健康開発研究所の理事メンバー、国際POPs廃絶ネットワークの共同代表でもあり、長くアジアの農薬問題の先頭に立って活動されている研究者です。

キハノ博士はフィリピン大学薬理学、毒物学、薬学部元教授、農薬アクション・ネットワーク(PAN)アジア太平洋の理事会メンバー、人権のための健康アクション(Health Action for Human Rights)代表、職業安全健康開発研究所の理事メンバー、国際POPs廃絶ネットワークの共同代表でもあり、長くアジアの農薬問題の先頭に立って活動されている研究者です。

健康、環境そして食料保障—農薬その他の汚染物質

ネグロス・フード・サミット特別報告 ロメオ・キハノ

健康を全体性の中で捉えること

医師を含む多くの人たちが考える健康とは十分包括的に捉えられたものではないと考えています。人びとの健康は環境中に放出される化学物質などによる撹乱から自由ではありません。食の安全や食料保障は工業型農業によって大きく妨げられています。アグロエコロジーを進めようとするみなさんにはご理解いただけると思いますが、私は健康を環境や食料保障とつながった全体性のあるものとして捉える必要性を強調したいと思います。残念ながらこうしたとらえ方は世界の研究者によってなされているわけではありません。

人間とは生きている地球の一部であり、環境の一部をなしており、切り離すことはできません。ですから環境を破壊するということは人間を破壊することになります。健康な状態というのは現在の医学が定義するようなただ単に病気でないということに留まらず、個々人と環境の間の調和された状態であると定義すべきです。そして病気とはその関係の乱れとなります。

その関係を示すのに私は下の図を使って説明します。人間と環境がいかに切り離せないかを5つの要素から表したものです。

これらの要素は互いに関係しあいます。ですからどれか1つを切り離すことはできません。1つの要素が阻害されたら他の要素も影響を受けます。遺伝子組み換え作物の導入は人間と環境の関係において生物学的な破壊を与えます。鉱物資源の採掘では大きな物理的な環境破壊につながります。プランテーションや鉱山開発のために、土地から人びとを追い出すことは人びとの社会面や精神的な面でも健康に悪影響を及ぼします。これらすべてが相互に影響します。個別に考えるのではなく、相互につながっていることを指摘したいのです。

世界を覆う農薬

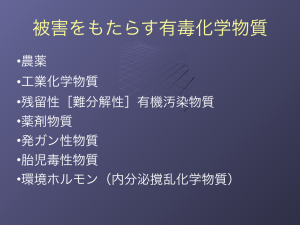

さまざまな化学物質が環境に導入され環境を破壊しています。有害な化学物質を右にあげてみました。中でも農薬が私の懸念事項の中心となっています。私は食の中の毒について語ることを続けています。多くの人たちがこの問題に気がついていないことについて警告を発せざるをえません。まず、農薬が世界でひじょうに幅広く使われているかということです。農薬に汚染されていない地域は世界にはありません。どんなに離れた村に行っても、農薬は検出されるのです。

さまざまな化学物質が環境に導入され環境を破壊しています。有害な化学物質を右にあげてみました。中でも農薬が私の懸念事項の中心となっています。私は食の中の毒について語ることを続けています。多くの人たちがこの問題に気がついていないことについて警告を発せざるをえません。まず、農薬が世界でひじょうに幅広く使われているかということです。農薬に汚染されていない地域は世界にはありません。どんなに離れた村に行っても、農薬は検出されるのです。

もしここフィリピンで農薬を使えば、たとえばカナダ北部の先住民族の村を汚染します。ですからフィリピンで農薬を使うということはカナダの先住民族の人びとを汚染することになってしまうのです。カナダの氷に囲まれ、農薬など使っていない地域で高いレベルのDDTが検出されるのです。大気の移動によってカナダのようなところにも汚染物質はビザもいりませんから国境を越えて広がります。この農薬がこのような広い地域に広がっているということは驚くべきことです。

そして、これがどのように影響を及ぼすかですが、それは現状ではとても影響を過小評価しています。なぜなら急性の症状しかみないからです。農薬は急性の症状をもたらすだけではありません。

毎年、世界で2500万人の農業労働者が1種類あるいはそれ以上の急性障害に悩まされています。しかし、それ以外に慢性の病気があります。ガンや糖尿病、腎臓の病気、内分泌系の異常、免疫系の異常などもあります。けれども、でもこの急性の症状があるというだけでも2500万人いるのです。

コスタリカの研究者の研究によりますと発展途上国においては95%以上の農薬による被害がほとんど報告もされていません。2500万人に含まれないもっと多くの人たちが、被害を受けています可能性が高いのです。この問題がいかに深刻かがわかります。食料には有機栽培を除き、ほとんど農薬の残留物があります。農薬は生物種を根絶させ、生物の熟成を失わせます。

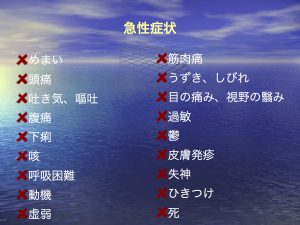

このような病気、下に急性の症状のリストを掲げましたが、これらの症状を持ちながら、それが農薬のせいだということを知らない人が多い。なぜならこれらはどれも特別な症状ではないからです。他のものでも発生することがあるようなそれ自身はひじょうに普通の症状です。

このような病気、下に急性の症状のリストを掲げましたが、これらの症状を持ちながら、それが農薬のせいだということを知らない人が多い。なぜならこれらはどれも特別な症状ではないからです。他のものでも発生することがあるようなそれ自身はひじょうに普通の症状です。

農地から帰ってきた農民がたとえば眩暈をしたり頭痛を感じたりしたら、「これはたぶん、太陽の熱が強かったからだろう」と思ってしまうかもしれません。これが農薬のせいで起きたということを知らないからです。そして借金をいっぱいしているから頭痛がするのだろうというふうに思ってしまうかもしれません。実際、ひじょうに多くの借金をしている農民が多いのです。

このような病気は1つの原因によるものではなく、さまざまな要素が加わって発生する可能性があります。1種類の農薬だけでなく、さまざまな農薬、化学物質が加わって複合的にこのような症状が生み出されていることもありえます。

しかし、いかに慎重に科学的研究を行ったとしても因果関係を特定することは困難です。そして、現在の法的制度においては汚染した加害者の方ではなく汚染を受けて被害を者の方がその被害を証明しなければならなくなります。

科学的研究をいくらやっても、現在の状況では、農薬の有害性を立証する研究の方が間違っていると判断されてしまいます。ですからこの農薬が原因であることを確定することが難しい。そうして最終的に実際に病気を持っている人が責められてしまう、不幸なことですが。

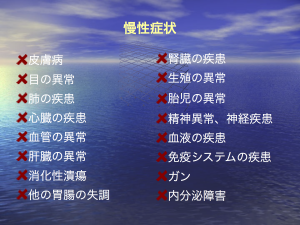

慢性的な症状を下に上げました。私が医学生だったころ、40年も以上も前になりますが、ガンは死因のトップ10にも入っていませんでした。米国では今や2位か1位、フィリピンでは3位になっています。なぜ、印鑰さんの報告でガンなどの病気と農薬の増加のグラフが示されました。その因果関係が立証されているわけではありませんが、農薬のこのような大きな広がりと、急激な慢性疾患の増加という現象が起きていることは私たちにとっては大事な警告になっていると思います。

慢性的な症状を下に上げました。私が医学生だったころ、40年も以上も前になりますが、ガンは死因のトップ10にも入っていませんでした。米国では今や2位か1位、フィリピンでは3位になっています。なぜ、印鑰さんの報告でガンなどの病気と農薬の増加のグラフが示されました。その因果関係が立証されているわけではありませんが、農薬のこのような大きな広がりと、急激な慢性疾患の増加という現象が起きていることは私たちにとっては大事な警告になっていると思います。

国家の義務としての食料保障、食への権利

それと関連して、食料保障という概念について考えてみます。もし食料の中に有毒物質が入っていればこれは食料保障とは言えません。しかし、食料の安全については残念のことに国連機関もあまり口にしてきませんでした。どれだけの生産がされたかに注目して、食料生産にいかに有害物質が使われているかについてはあまり論じようとしません。

しかし、最近、FAOはこの安全な食料について食料保障の中に入れることにしました。同時にアグリビジネスによる工業型農業を促進しているということで矛盾もあるわけですが。「食料保障とは人びとの活発で健康な生活のための食事のニーズと嗜好にマッチした十分安全で栄養のある食料にすべての人びとがいつでも物理的に、経済的にアクセスできる時に存在しているということができる」と1996年の世界食料サミットで定義されました。

それ以上に食への権利(Rights to Food)について考えた方が有益かもしれません。この概念は国連人権委員会の中で食への権利特別報告で使われたものです。この食料を得る権利の要素として私が重要と思うことを挙げました。食料主権、食料の自給、食料があること(availability)、食料の適切性(adequacy)、生物多様性、アクセス可能なこと(accessibility)、安全、持続性。このどの要素が欠けても基本的人権である食への権利の侵害となります。たとえば生物多様性は重要ですが、ほとんどの国連文書の中では欠如しています。アグロエコロジーの中でも生物多様性は重要な概念ですが。

食べものはある(available)けれども、アクセスができないということが発展途上国の貧しい人たちには問題です。食料は十分にあるのに、お金がない、あるいは交通手段がないということで食べることができないことがあります。世界で人口を養う食料は作られているのに、それにアクセスできない人たちがたくさんいる、という問題です。安全性はもちろん、持続可能性もまた重要な概念です。

すべての国家は食への権利を促進し、尊重し、守り、実行する権利があると国連は定めています。ですから私たちの政府にそれを要求することができます。

多国籍企業に対しても義務が定められています。食への権利についての多国籍企業の責務にはこう規定されています。「多国籍企業の活動やその影響を与えるさまざまな場面において、多国籍企業やその他の事業体は国内法だけでなく国際法において認められている人権を促進し、その実現を保証し、尊重し、尊重するように保証し、守らなければならない」「そして、こうした権利を妨害したり、妨げたりするあらゆる行動を避けなければならない」(多国籍企業とその他の事業体の人権に関する義務に関する基準[人権の促進と擁護のための小委員会とその多国籍企業に関する作業部会])。ここに何を守らなければならないかが書かれており、私たちは多国籍企業にこうした権利を守るように要求できるのです。しかし、こうした権利は多国籍企業によって実際には守られていません。各国政府はこの国連文書の存在すら知らないことが多いのです。

重要な概念、食料主権

この食料主権はさらに重要です。食料主権とは「生態学的に健全で持続可能な方法で作られた健康で文化的に適切な食料への人びとの権利であり、人びと自身が食料や農業のシステムを定義できる権利である。食料主権は市場や企業の要求以上に食料を生産する人、流通させる人、消費する人を食のシステムと政策の中心に置く」と定義されます。先住民族の食料主権を考える時は、土地に対する権利が守られなければなりません。食料保障の概念の中では述べられていません。特に先住民族の人びとにとっては食に対する権利というのは土地の権利に対する権利が尊重されない限り守られないのです。土地の権利が守られなければ、先住民族の文化も守られません。

ですから土地を失うことになれば食料に対する権利も守れなくなります。幅広い概念として食料主権を考えなければなりません。これは食料が安全であるだけではダメです。工業的な食の生産では彼らの安全は守られません。

プランテーションが破壊するもの

プランテーションの問題に移りたいと思います。バナナプランテーションはひじょうに広がり、毒物が広がっています。1998年、2000年にかけて私は農薬に対して反対する運動をしてきたために、バナナ企業に訴えられました。これはコタバトにあるプランテーションです(右)。ソリビオさんといっしょに行った時に撮った写真です。

プランテーションの問題に移りたいと思います。バナナプランテーションはひじょうに広がり、毒物が広がっています。1998年、2000年にかけて私は農薬に対して反対する運動をしてきたために、バナナ企業に訴えられました。これはコタバトにあるプランテーションです(右)。ソリビオさんといっしょに行った時に撮った写真です。

これは農薬によって環境が破壊されているというだけの問題ではありません。物理的な破壊、人びとがこれによって土地から追い出されるということで、物理的な破壊があるわけです。人びとは自分たちの手で食べものを育てることができなくなっています。人びとは自分たちの土地から追い出されているわけです。

このように物理的にコミュニティを破壊するということが起きています。自分たちのルーツのあるところから追い出されるということによって、彼らは精神的にも破壊されます。彼らの霊的な、精神的な十全性、彼らの文化も破壊されます。そしてその影響は人間としての健康、尊厳にも関わってきます。

先ほどお見せしたダイアグラムをここで考えて欲しいのです。物質的な汚染に留まるものではありません。

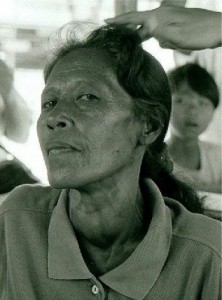

彼女(右写真)は私の1997年に初めて農薬の汚染によって出会った甲状腺ガン患者の人です。写真を撮ってもいいかと聞いたら、自分のケースを農薬の汚染の被害例として撮ってくれと言いました。他の人たちが救われるなら私たちはここで死んでいくけれども、と言いました。

彼女(右写真)は私の1997年に初めて農薬の汚染によって出会った甲状腺ガン患者の人です。写真を撮ってもいいかと聞いたら、自分のケースを農薬の汚染の被害例として撮ってくれと言いました。他の人たちが救われるなら私たちはここで死んでいくけれども、と言いました。

彼女は特に空中散布がされている地域について訴えていました。しかし、彼女のために私は十分することができませんでした。彼女は甲状腺ガンを患っていたのですが、病院に行くお金もありませんでした。出会って6ヶ月後、彼女はこのガンのために亡くなりました。私が行った時にはすでに遅かったかもしれません。しかし、病院に行っていればあと何年かは生きられたかもしれません。甲状腺ガンは治療を早く受けられれば治すことも可能ですから。ですので私はとても心苦しく思っています。

しかし、空中散布の問題についてのキャンペーンは国内だけでなく、国際的にも注目を集めました。大きなマスコミの注目を集めました。私たちは今もなお空中散布をなくすために闘い続けています。

しかし、空中散布の問題についてのキャンペーンは国内だけでなく、国際的にも注目を集めました。大きなマスコミの注目を集めました。私たちは今もなお空中散布をなくすために闘い続けています。

右の男性はバナナプランテーションで農薬に曝され続けましたが、彼も亡くなりました。農薬への暴露の影響は疑うことができません。彼はとても若い時にプランテーションで働き始めたのですが、当時はとても健康でした。4年間、5年間ここで働いて、30歳にもなっていなかったのですけれども、深刻な腎臓の疾患で亡くなりました。この他にも腎臓の疾患でなくなった農業労働者は数多くいます。

パームオイル・プランテーションによる破壊

右の写真はパームオイル・プランテーションです。ひじょうに問題の大きいプランテーションです。農薬のせいだけではなく、先住民族を土地から追い出すという意味でも大きな問題を抱えています。パラコートというひじょうに有毒な除草剤を使っています。シンジェンタの農薬です。EUでは2007年に禁止されていますが、フィリピンなどの発展途上国では使われています。何百万人もの人たちの健康に影響を与えているでしょう。

右の写真はパームオイル・プランテーションです。ひじょうに問題の大きいプランテーションです。農薬のせいだけではなく、先住民族を土地から追い出すという意味でも大きな問題を抱えています。パラコートというひじょうに有毒な除草剤を使っています。シンジェンタの農薬です。EUでは2007年に禁止されていますが、フィリピンなどの発展途上国では使われています。何百万人もの人たちの健康に影響を与えているでしょう。

インドネシアなどでは、このパームオイル・プランテーションを拡張するために、曇って先が見えなくなるくらいの煙害が起こっています。このように森が燃えてしまうという深刻なことが起きています。

下の写真はミンダナオ・アグサン地域のパームオイルプランテーションで出会った患者です。パラコートに特徴的なのは皮膚の病気です。そして視力を失うケースも多くあります。

下の写真はプランテーションの内部ですけれども、人びとはここを流れる水から、飲料水や料理のための水を得ます。しかし、ひじょうに農薬で汚染された水源なわけです。これはここに住んでいる人たち全員にどれだけの大きな影響を及ぼすか? 特に子どもたちが一番大きな悪影響を受けます。というのは体がまだ成長期にあり、影響は起きやすいわけです。農薬に対する耐性も低いわけです。また、体の表面積が小さいですので、動き回り、地面に寝転んだりして、体重に対して、農薬の曝露量というのは多くなります。呼吸数も多いです。そのために一番大きな影響を受けます。

目や皮膚に対する問題、胃腸や呼吸器系の疾患、新生児の奇形、精神障害、発達障害、貧血などの血液疾患に苦しむ子どもたちが多いです。私はインドでも多くの患者を診ましたが農薬エンドスルファンの散布されていた地域です。2012年にエンドスルファンの使用は国際的に禁止されますが、経過措置があり、まだまだインドでは使われています。

目や皮膚に対する問題、胃腸や呼吸器系の疾患、新生児の奇形、精神障害、発達障害、貧血などの血液疾患に苦しむ子どもたちが多いです。私はインドでも多くの患者を診ましたが農薬エンドスルファンの散布されていた地域です。2012年にエンドスルファンの使用は国際的に禁止されますが、経過措置があり、まだまだインドでは使われています。

生態系に与える影響

農薬の与える影響は人体に対する悪影響に留まりません。農薬によって生物多様性が失われます。この写真は、空中散布が行われているところの1つですが、バナナプランテーションです。ここではココナツの木が破壊されています。

ココナツの木、農薬によって昆虫が殺される。それによって生物の生態系が狂ってしまうわけです。トンボ類がいなくなり、土壌の中にいる微生物も殺されてしまうことで、他の農薬がターゲットとしていない生物も死んでしまいます。オイルパーム以外の生物を土壌から殺してしまいます。このような除草剤のためにどれだけの種類の薬草が絶滅してしまったでしょう。以前は多くの薬草が見つけられたのですが、今ではほとんど見つけることができなくなっています。

魚もフィリピンの河川にはたくさんの魚がいるわけですが、それも消滅しつつあります。淡水魚がたくさんいました。ユゲンという魚ですが、昔はいっぱいいましたが、今はほとんど見ることができません。農薬がひどく使われるからです。貧しい人たちのために重要な食料源でした。私が小さな時にはよく魚を捕って家で食べたものです。しかし今では見つけることができません。売っているものもひじょうに高価になってしまいました。

魚もフィリピンの河川にはたくさんの魚がいるわけですが、それも消滅しつつあります。淡水魚がたくさんいました。ユゲンという魚ですが、昔はいっぱいいましたが、今はほとんど見ることができません。農薬がひどく使われるからです。貧しい人たちのために重要な食料源でした。私が小さな時にはよく魚を捕って家で食べたものです。しかし今では見つけることができません。売っているものもひじょうに高価になってしまいました。

WTO、TPP、自由貿易

そして大きな外国の農薬の企業、彼らの活動によって、食物の中の農薬の残留許容量がどんどんあげられていってしまっています。DDTは今や1000倍から5000倍まで上げられてしまいました。つまり、食べものをどんどん汚染していいということになっているわけです。特に発展途上国においてはそうです。日本ではこの残留農薬について規制が強いと思うのですけど、韓国においても。しかし発展途上国においてはそうではありません。グリホサートの残留許容量も同じです。

このような有害な農薬が世界中に広がっている。これは国際的なWTOなどの条約によって、そして今やTPPによって、どんどん広がっていくわけです。自由貿易協定によって。このような農薬を禁止することができないわけです。もしそんなことをしたら、訴えられてしまいます。

政府はこのような大企業の農薬を止めることができなくなります。毎年、1500から3000の農薬が世界中で売られています。十分な毒物学研究がなされないままに広がっています。今や世界市場では、10万種類の農薬がありますが、基本的な試験が行われないまま使われ、世界を汚染しています。しかし、農薬で悪影響を与えたとしても、その農薬のせいであるということの科学的証明を被害者がしなければ政府はその農薬を禁止することができません。

このような大企業は本当に強力です。政府の科学委員会にいたことがありますが、薬物についてこの政府に勧告を行う委員会だったのですが、どのような農薬は規制しなければならないかを勧告する役割があるのですが、エンドスルファンについて毒性を研究した研究者がエンドスルファンを禁止すべきだと主張しました。何が起こったでしょうか? この委員会のしたことはこの有害物質を禁止ではなく、私をこの委員会から追放することでした。この企業の働きでそうなったのです。エンドスルファンのような農薬は私も積極的に参加した国際的なキャンペーンによって結局、規制されるようになりましたけれども。

問題は科学ではないのです。科学的研究がどんなに正しかろうが、それは政策決定に影響を与えることはできないのです。ですから、ここでは力関係、この問題の構造的問題も知らなければなりません。特に現在、毒物学の勉強をした人たちはほとんどが、大企業のために働いている研究者です。独立系の研究者はなかなかいないわけです。私が学生の頃は8割の科学的研究は独立したものでした。公的な機関が出資して研究が行われていました。しかし、今や9割が大企業に支配された研究になっていると思います。

ですから私たちはいわゆる「科学者たち」の言うことに耳を傾ける時には注意する必要があります。いろんな科学的資料や調査を引用して話をしますけれども、そのほとんどが、大企業によって行われた研究です。科学的な研究の出版物のほとんどは大企業がコントロールしています。それが政策決定に使われているのです。政策決定の場にいる人たちというのはこのようなことにほとんど教育を受けたことがないような人たちです。

もし、研究者が大企業に対して異見を申し立てようでもするならば、その研究者はその地位を追われて、研究ができなくなってしまいかねません。

バナナプランテーションを運営する企業は政府の規制機関に働きかけ、私たちのガンについての医師資格を取り消すようにしようとしています。それだけ彼らは影響力を発揮しているのです。

ですから、毒物を禁止するだけでは足りないわけです。構造的問題に手をつけなければなりません。だから私は社会的側面を強調したいのです。そうしたことに取り組む国際的なキャンペーンも存在しています。Pesticide Action Network(PAN、農薬行動ネットワーク)です。

私の孫も、すでにこのキャンペーンに参加しています。農薬を禁止せよと言っています。国際的なキャンペーンに参加してもらいたいと思います。PANにはWebサイトもあります(PANアジア太平洋のサイト、Pesticide Action Network International) 。

今回は遺伝子組み換え作物は環境に最大の脅威を及ぼすものの1つですけれども、これについてはすでにお話があったので、省きたいと思います。

鉱山開発による環境破壊

先ほど鉱山会社の例を述べました。これはミンダナオで行われている鉱山採掘の例ですけれども、実はソリビオさんが活動されている地域で金銀ニッケルいろんな鉱物資源の採掘現場があります。ここではひじょうに有害な物質を使って鉱物の抽出を行っています。これが水を汚染しています。これによって土壌も重大に汚染されます。

精神の破壊=土地の破壊

霊的な面の破壊も大きな問題です。これは宗教について言っているわけではないのです。霊的という時にはみなさんが信じていること、動機、心理的なものすべてを含みます。特に先住民族の間で、大事な要素となっています。これは科学者や医者ではわからない。でも私は感じることができます。なぜなら、私の祖母は純粋な先住民族でした。ですから私は実際、先住民族でもあります。先住民族にとって、この霊的なものを感じることはとても大事なことなのです。そして、それは先祖から受け継いでいる土地と結びついています。

しかし、この土地を破壊することは、この人たちの霊的なもの、精神的なものを破壊することになるわけです。これは破壊される側だけでなく、破壊する側の人たちの精神も破壊していると思います。傲慢で無関心で鈍感な彼らの行動そのもの、これは精神が破壊されているということの兆候だと思います。

彼らの精神も破壊されているわけです。彼らはそのことがわかっていませんが。このような産業を進める側の精神の破壊ということです。

一部の富める人のためだけの開発

フィリピンのような国では植民地的支配の歴史の中で、社会がたくさん破壊されてきました。その影響を私たちは感じながら今まできています。さまざまな社会的な不正義が行われています。そしてこの構造調整政策と言われる政策によってもIMF世界銀行、WTO、TPPによる国際的な政策の変更によって、起こされている社会的な環境の破壊です。

開発プロジェクトが広がることによってゴルフコースができたり、お金持ちのためだけの開発が行われています。このためによって社会的政治的文化的環境が破壊され、これが不平等を広げています。これに対して私たちが、構造的に立ち向かうことができていません。こうした開発が貧しいコミュニティを抑圧する根本原因です。先進的医療で画期的な治療が開発されても、こうした構造的な問題を解決しなければ、人びとの本当の意味での健康は得られないのです。

この構造的・社会的な問題に取り組んでいかなければならないわけです。なぜ、このようなことが起きているかですが、もちろん、富の追求、権力のおごり、利益第一主義などがあります。なぜこうしたことが起きているのでしょう? 私が専門分野ではありませんが、ネオリベラルなグローバリゼーション、新自由主義的グローバリゼーションです。多国籍企業による支配、さまざまな富の集中、権力集中、アメリカのような国々によって規制緩和によって、起こされています。雇用が生まれるとか、経済的繁栄が起きるとか言っていますが、誰のためなのでしょうか? これは金持ちだけのためなのか、大多数の人たちのためなのか?

この企業中心のグローバリゼーションの本質はこれです。ひじょうに搾取的です。貧困、不平等を広げ、1%に満たない人が世界の40%以上の富を手にするということになっています。

今こそ、ピープルパワーが必要

私たちの戦略はどうあるべきか? 意識を高めること、他のグループとのネットワークを作ること、専門家に依存しないですむように市民の技術的専門的能力を付けること、そして情報を交流し、監視すること、そして理解を深めること、そして懸念を持つ人びとを組織化していくことです。大きな変化を作ることができます。そして、一時しのぎだけでなく、もっと根本的に変革を起こす行動をする、それによって人びとをエンパワーすることです。そして、すべては私たちの子ども教育するところから始めてみてはどうでしょうか?

私は息子、孫たちの教育から始めたいと思います。子どもたちは未来を作る人たちです。有機栽培の食料は健康に望ましいだけでなく、私たちの食料主権や独立性を高めていく上でも重要です。そうした認識を広げていくことは、私たちが闘うすべての中でもちろん重要なことです。

人びとのエンパワーについて話しましたが、私は、フィリピンにおいては人びとが力を付けたことで、独裁者であった大統領を追放することができました。今こそ、ピープルパワーがもう一度必要だと思っています。そしてこれに国際的な連帯を加えることができれば勝利を得ることができると思っています。

ありがとうございました。

参考サイト

バナナニュース251号:バランゴンバナナが日本に届くまで④ ~バナナの箱詰めから出荷~

様々な産地から買付けされたバランゴンバナナは、パッキングセンターまで運ばれ、品質確認、洗浄、軸をカットして整えた後に計量され、箱詰めされます。パッキングセンターでの作業は週又は隔週に1回、2日~3日程度。

簡単そうに思える作業ですが、実際にやると大変。例えば、バランゴンバナナは化学合成農薬を使用せずに育てているので、虫がついていることがあるのですが、働いている人は皆が口をそろえて「バナナとバナナの間を洗うのが難しい」と言います。

バナナを傷つけないように優しく、丁寧にバナナの洗浄をしていますが、それでも虫などが付着した状態で日本に輸入されてきてしまうこともあります。また、いろいろなサイズのバナナをきれいに箱詰めするのもパズルのようで、慣れない人がするとなかなかうまくいきません。

実際にパッキングセンターを視察し、作業を経験した日本人からは、「バナナを隙間なく、それぞれつぶれないように詰め込んでいくのはとても難しかった」。

「あ、すごい簡単・・・第一印象です。洗って箱に詰めるだけ。でも、いざ作業をしてみるとなかなか上手くできません」といった声がありました。

そんな熟練した技術が必要なパッキングセンターでは様々な人が働いており、何年も働いている人がたくさんいます。夫婦で働いている人、普段は他の仕事をしていてバランゴンバナナのパッキングがある時だけ働いている人、バランゴンバナナを自ら育てながらパッキングセンターでも働いている人。ミンダナオ島ツピではキリスト教徒とイスラム教徒が一緒に働いており、バランゴンバナナ民衆交易はキリスト教徒とイスラム教徒の平和的な関係性構築に貢献していると言われています。

生産者の手を離れてからも、様々な人が関わっているバランゴンバナナ。箱詰めされたバナナはコンテナに積まれ、いよいよ日本に向けて出発です!

「日本の皆さんがバランゴンバナナを買ってくださり感謝しています。

私たちは自分たちの仕事の質を上げていくよう努めていますので、今後とも引き続きバランゴンバナナを購入してください!」

(東ネグロス州ドマゲッティパッキングセンター・スタッフ一同)

「北ミンダナオでバランゴンバナナ交易が今も続いていることに感謝しています。

日本の皆さんがバランゴンバナナを気に入ってくださり嬉しいです。」

(北ミンダナオパッキングセンター・スタッフ一同)

事業部商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

パレスチナ報告(後半)パレスチナのオリーブオイルについて

オリーブ生産についてお話しましょう。オリーブの収穫は年1回、10月初めから11月中旬にかけて行われます。この期間、パレスチナの農村はもっとも活気にあふれます。収穫は重労働ですが、農民はお祭り、お祝いごとのように感じています。日の出前から日の入りまで家族総出、それこそ老若男女が収穫にあたります。畑が遠い場合は、お昼ご飯も持参して畑で食べます。まるでピクニックのようです。

製造工程を見てみましょう。パレスチナのオリーブ収穫は基本的に機械を使わずに手摘みすることが特徴です。手摘みにこだわるのは、オリーブはパレスチナ人にとって尊いものという意識もありますし、機械を使うと、実を傷つけてよい品質のオリーブオイルが生産できないことも理由としてあります。

できるだけ収穫した同じ日のうちに村にある搾油場に持ち込み、搾油します。オリーブの実のまま(種も皮もついたまま)搾油しますが、その工程では温度があがらないように注意します(コールドプレス)。搾油率をあげるために温度を上げる搾油場もありますが、そうすると品質が悪化し、とくに香りがなくなってしまいます。遠心分離機で固形物と液体、それから水分と油に分離するとオリーブオイルの出来上がりです。

搾油したオリーブオイルは、いったん各協同組合の倉庫で保管されます。ここには簡単な分析室があって酸度などをサンプル検査し、合格したものだけがPARCの倉庫、充填工場に移送されます。PARCでは海外からの注文に沿って瓶詰、輸出します。ただ、日本向けはバルク(一斗缶)で輸出され、日本国内で瓶詰めされています。

PARCが農産物の流通に関わり始めたのは1980年代後半からです。1987年から1993年にかけて発生した第1次インティファーダにより治安が悪化しました。イスラエル政府は夜間外出禁止令を発令し、パレスチナ住民の移動を厳しく制限しました。そのため、オリーブオイルや農産物を市場に運搬、販売することができなくなった農民に代わってPARCが流通に関わりました。ビジネスというよりは救済事業という意味合いが強い活動でしたが、これがフェアトレードにつながるきっかけになっています。

1994年以降、フェアトレード運動を知って海外のフェアトレード団体とネットワークを築き、市場を開拓していきました。EUのパートナーも占領下にあるパレスチナに連帯して何とか支援したいという思いでオリーブオイルなどの農産物を買ってくれました。

そうした連帯や厚意に甘えるのではなく、他の生産国のフェアトレード商品に競合できるよう品質改善に取り組み始めたのが1999年からです。農民はオリーブオイルの生産技術、有機栽培の方法を研修を通じて学びました。日本には2004年から輸出しています。

それでは、パレスチナにおいてなぜフェアトレードが重要なのでしょうか。

第1に政治的な理由です。イスラエル政府は、3年間土地が未利用だと接収します。オリーブを植えて育てることがそのまま土地を守ることにつながっているのです。勿論、経済的な意味も大きいです。過去20-30年間、パレスチナの多くの住民が依存してきた国連や海外の人道支援に頼ることなく、自立した収入を得ることにつながります。また、フェアトレードは女性の社会進出にも役立っています。クスクス(中東でよく食べられる小麦でできた食物)加工協同組合では50名の女性が働いていますが、その多くは貧しい家族の出身で満足な教育を受けていません。しかし、現在ではEUを中心に年間100トンを輸出するまでに成長し、家計を支えています。

しかし、フェアトレード事業にもパレスチナ特有の困難があります。内陸に位置する西岸地区は、欧米に輸出する場合、通常イスラエル領内の2つの港、ハイファ、アシュドッドを利用せざるを得ません。イスラエル領内では何の理由もなく荷物が止められることもしばしばです。そのため、扱う商品はオリーブオイル、アーモンド、デーツ(なつめやしの実)、クスクス、ザータル(ハーブ調味料)、ドライトマトなどすべて1年以上保存できる加工食品に限られます。生鮮物を扱うのはリスクが高いのです。

パレスチナのオリーブオイルが高い理由もよく尋ねられます。家族による小規模生産であり、手摘みで丁寧に収穫されるので人件費がかかることや、港までのコストが高いことが大きな理由です。加えて、占領下の特殊な事情もあります。例えば、資材の輸入。瓶などの資材は輸入していますが、パレスチナの会社が直接輸入することは禁止されています。イスラエルの会社を通して輸入するしか方法がないので高くついてしまいます。さらに輸入税も高い。瓶の場合は製品そのものより関税が高いほどです。また、オリーブオイルを海外に輸出する際、イスラエル政府はコンテナに満載することは許さないため、必ず1/3以上のスペースを残さないといけません。こうした点が重なってコスト高となってしまうのです。

最後に強調しておきたいことがあります。世界中の多くの人は、ユダヤ教とムスリムの宗教対立だと考えています。これはイスラエルによるプロパガンダの結果であり、間違った認識です。衝突の原因はイスラエルの占領にあり、占領によって基本的人権がないがしろにされていることです。パレスチナ人はテロリストというイメージも作られたものです。私たちは自由と独立国家を求めているだけです。

占領下の農民の苦しみや抵抗をオリーブオイルと一緒に受けとめてもらえると有り難いです。

(学習会での発表及び質疑応答の一部をまとめて編集しました)

政策室 小林

パレスチナ報告(前半)パレスチナ問題とは何か。そしてイスラエル占領の実態について。

昨年11月、パレスチナのオリーブオイル出荷団体、パレスチナ農業復興委員会(PARC)フェアトレード部海外マーケティング責任者、シャディ・マフムッドさんが来日し、福岡、大阪、東京で主に消費者対象の学習会で現地報告をしました。学習会でお話したパレスチナの実情とオリーブオイル生産について報告します。

2007年PARC入社。入社以来一貫してフェアトレード部において海外での販促、新規市場の開拓を担当。家族は妻と男の子2人。

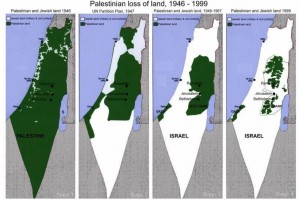

これはパレスチナの領土の変遷を表した4枚の地図です。緑の部分がパレスチナ人、白の部分はイスラエル人が支配する土地です。パレスチナ人の土地がどんどん狭くなっているのがよくわかります。

1947年、国連はイギリスの信託統治領であったパレスチナにイスラエルの国家建設を認めました。当時、パレスチナ人が支配する土地は90%以上(左端の地図)でしたが、国連の分割案はイスラエルに半分以上の土地を分け与える不公平なものでした(左から2番目の地図)。パレスチナはこの分割案を拒否しましたが、イスラエルは独立を宣言し、圧倒的な軍事力に物を言わせてパレスチナ地方全土を占領しました(左から3番目の地図)。土地を追われた多数のパレスチナ人は難民となってイスラエルやパレスチナ、隣国のシリア、レバノン、ヨルダンとなって流れ込みました。イスラエルは1967年、第3次中東戦争によりさらにヨルダン川西岸地区を占領しました。それから半世紀近く、イスラエル軍撤退を求める国連決議に従うことなくイスラエルは占領は継続しています。

その間、1987年には占領に抗議してパレスチナの民衆が投石で抵抗する第1次インティファーダ(民衆蜂起)が起きたり、1993年にパレスチナ暫定自治協定共同宣言(オスロ合意)が成立し自治政府が樹立されたものの、イスラエルの支配が進行し、パレスチナ人の土地は虫食い状態になっているのが現実です(右端の地図)。

虫食い状態にしている主な原因が入植地と分離壁の建設です。入植地は国際法では違法とされているにもかかわらず、今や西岸地区では200の入植地に70万人のイスラエル人が住むまでに拡大しています。そしてアパルトヘイト・ウォールと称される分離壁は、パレスチナとイスラエルの国際法上の国境とされるグリーンラインだけでなく、その内側、つまりパレスチナ領内に食い込む形で建設されています。北部では水資源が豊かな土地が、中西部では天然ガスが埋蔵されている地域が分離壁によってイスラエル領内に取り込まれているのです。

入植者によるオリーブ畑や農民に対する暴力行為も頻発しています。なぜ彼らはオリーブ畑を攻撃するのでしょうか。それは、オリーブの木がパレスチナ人にとってはアイディンティティであることを知っているからです。先祖から受け継いだオリーブの木、土地や暮らしに根差したオリーブの木をそれこそ根こそぎにして、パレスチナ農民が土地を離れざるを得ないように仕向けているわけです。

今年(2015年)7月31日、西岸地区北部にあるナブルスで痛ましい事件が起きました。入植者が真夜中にパレスチナ人の家に放火し、1歳半の幼児が死亡し、入院した両親も後日亡くなったのです。犯人は近くの入植地に住むイスラエル人でしたが、イスラエル政府は逮捕することもありませんでした。これに抗議して西岸地区各地でパレスチナ人によるデモや衝突が起きました。

加えて、9月にイスラエル政府がエルサレム旧市街にあるアル・アクサ・モスクでの礼拝を制限したことをきっかけに、10月以降、イスラエル軍や入植者とパレスチナ人の間で衝突が頻発しています。イスラエル軍は一般市民に対して実弾やゴム弾で攻撃し、10月以降75名(11月10日現在)のパレスチナ人が殺されました。武器の無いパレスチナ人は投石で対抗するしかないのです。

=== 以下、後半に続く ===

(本報告は学習会での発表及び質疑応答の一部をまとめて編集したものです)

政策室 小林