月: 2017年10月

【バナナニュース271号】バランゴンバナナ生産者紹介 ~東ネグロス州パロマーさん~

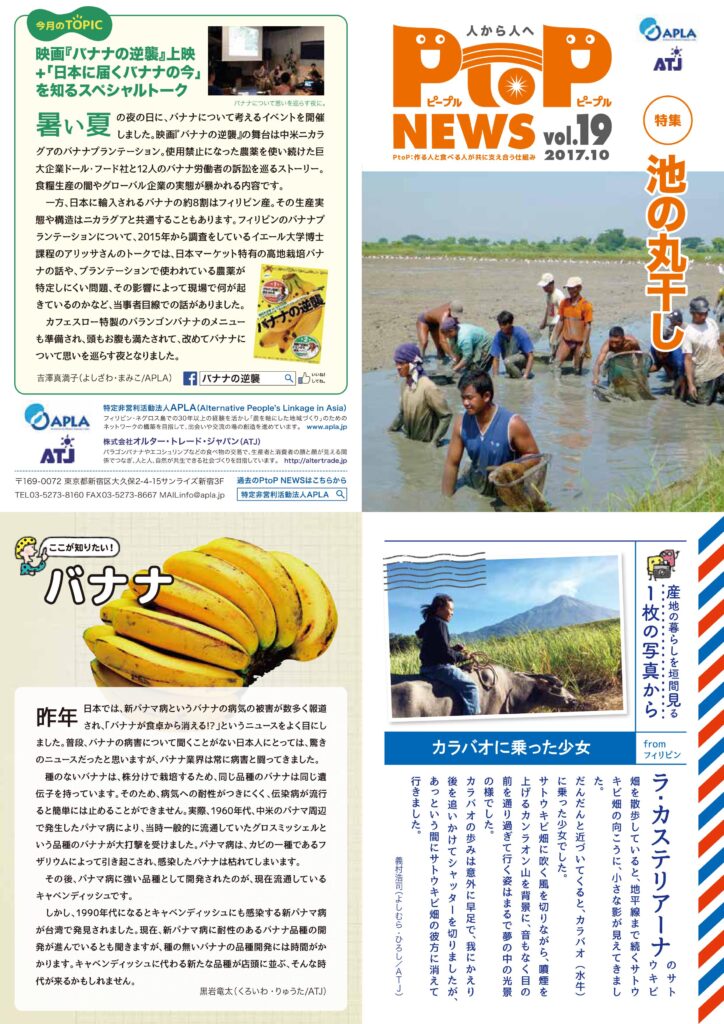

東ネグロス州ロウアカンダボン村のバランゴンバナナ生産者であるニコラス・パロマーさん。

バナナを生産するだけでなく、ロウアカンダボン村にあるバランゴンバナナ生産者協会であるカンダボン・バントリナオ・サルバション生産者協会(CBSFA)の事務局も務めており、地域の生産者のまとめ役です。

CBSFAは、他のネグロス島の生産者協会よりも活動的です。他の産地では、オルタートレードフィリピン社(ATPI)のスタッフが袋掛け等の栽培管理状況の確認を行っていますが、CBSFAでは自分たちで確認する仕組みを導入しています。将来的には、バランゴンバナナの集荷をATPIに頼らずに行えることを目指しています。

しかし、記録などを取ることに慣れていない生産者にとって、自分たちで集荷を行うことは簡単なことではありません。

ロウアカンダボン村のバランゴンバナナ生産者は、バナナの集荷を手伝いながら出荷基準を学んだり、会計や記録の取り方などを学びながら、少しずつ自分たちの目標に近づいています。

「バナナを栽培していく上で、病害は大きな課題の1つです。」とニコラスさんは言います。

化学合成農薬を使用せずに育てているバランゴンバナナにとって、病害対策で重要なのは、早い段階で病気のバナナを発見し、対処していくことです。

例えば、バンチートップ病(BBTV)と呼ばれるウィルス性の病気に感染してしまうと、株が萎縮し、成長が阻害されます。放っておくと他のバナナにも感染するので、ロウアカンダボン村では「バヤニハン」と呼ばれている所謂「結」を通じて、BBTVのバナナの早期発見・抜き取りに取り組んでいます。

「バランゴンバナナは農家である私にとっては、とても重要な作物です。定期的な現金収入源であるだけでなく、地域の生産者の関係強化にも繋がっています。

私たちの生産者協会は地方政府にも認識されるようになり、政府との協同プロジェクトなどにも取り組んでいます。今後も、バランゴンバナナを通じて、日本の皆さんと良好な関係を築いていくことを望んでいます。」

事業部商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【カカオキタ3】カカオ生産者と加工チームの挑戦

津留歴子(つる・あきこ)

ATJ カカオ事業担当

[box type=”shadow”]APLAニュースレター『ハリーナ』に連載中の人気コラム、「kakao kita(カカオキタ)」ではカカオ産地の様子や生産者の横顔をお伝えしています。バックナンバーを順次ご紹介します。因みに、「カカオキタ」とは、インドネシア語で「私たちのカカオ」という意味です。[/box]

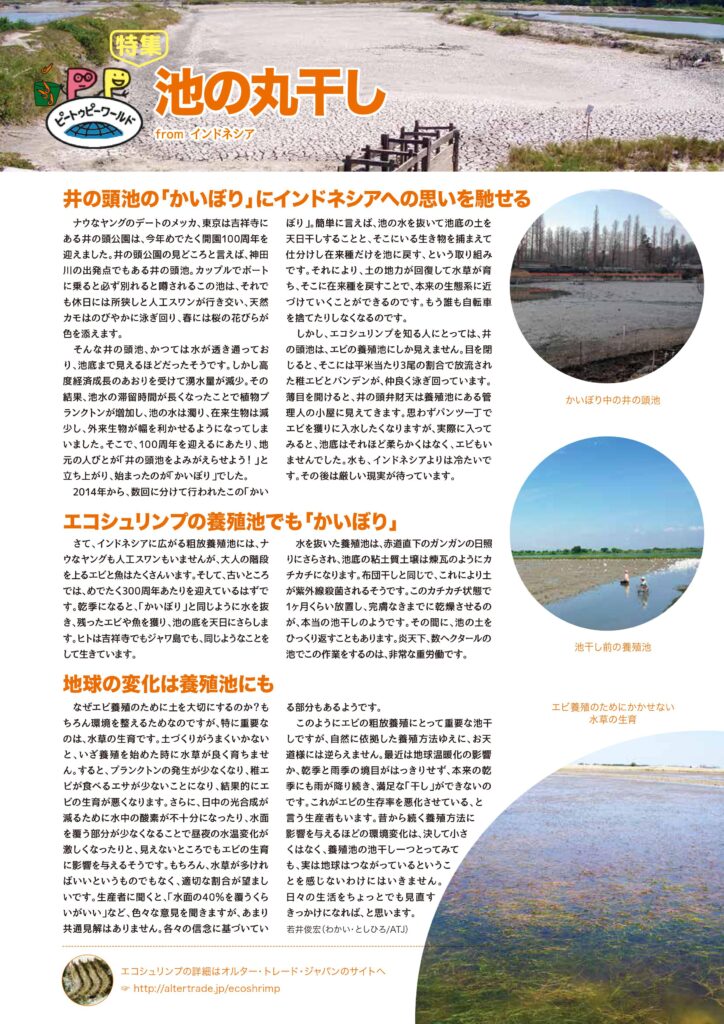

パプアでは4月からカカオ収穫期に入りました。カカオ・キタでは今季の買付をぼちぼち始めています。その買付に先がけて、日本で年初に販売された『チョコラデパプア』をカカオ村の人びとに届けました。村人はChocola de Papuaとローマ字で書かれた板チョコを手の平に乗せまじまじと見つめた後、「これが我らのチョコか」とニッコリ。味はどうですか?と聞くと、皆口を揃えて「おいしい!」。さて、ここまでは和気あいあい、世界で初めてパプアの名が刻印されたチョコが販売されたことを喜んだのでした。

そして次に、「では、今季の買付価格はいくら?」というシビアな話題に。コメや砂糖の価格が上がっているのだから、カカオ買付価格も上がるべき、というのが生産者の論理。もっともな気もする、が市場経済ではそういかないのが現実、という話をカカオがチョコレート製品になるまでの長~いプロセス、そこにどれだけ多くのヒトとモノが介在するかを説明。村人たちは眉間に皺を寄せながらこの不可解な説明を聞いた後、ため息をつきながら「そりゃ、自分たちでチョコレート作らなくちゃ、ダメだね」という結論に達したのです。いつかは「わたしたちのチョコレート工場を!」という夢は抱きつつ、まずは生産者自身が発酵と乾燥をきちんと行い、質の良い乾燥カカオ豆をカカオ・キタに売るよう頑張ってみましょう、というのが今季の出発点になりました。

カカオ・キタのスタッフとカカオ村の人びとは同じパプア人、家族のような関係です。カカオ事業の進め方について、意見の違いやお互いの利害で口論することがあっても、一緒に問題を解決して先に進もうという気概を持っています。どうしたら売れる価格帯のチョコレートを作れるか、どうやって生産者により恩恵が生まれる構造がつくれるか、このことにカカオ・キタは頭を悩ませながら、トラックでカカオ村を回る日々が続いています。

*この記事はAPLA機関誌『ハリーナ』21号(2013年8月)に掲載されたものです。なお、『ハリーナ』バックナンバーは、最新号を除くすべての記事が無料でお読みいただけます。

マスコバド糖・品質改善の歩み【ハリーナno.37より】

マスコバド糖が日本に届きはじめた30年前、「商品」と呼べるものではなかったとは、当時の語り草になっています。しかし、今や品質面、製造管理面において、認証を取得したり表彰されるほどに成長しました。それは「日本の消費者との二人三脚の成果」と語るのは、現マスコバド糖製糖工場長のスティーブ・リガホンさん。30年間の品質改善の歩みを伺いました。(聞き手・まとめ/幕田恵美子/まくたえみこ ATJ広報本部)

1994年オルター・トレード社(ATC)に入社して最初の仕事が、サトウキビの原料管理でした。長年マスコバド糖の仕事をしてきたウヤ師匠と一緒に、サトウキビの品種、熟度、手入れ、管理作業に関する基準をつくりました。

その後、新しいマスコバド糖製糖工場(ATMC)ができて、97年に工場の管理責任者となりました。当時の工場労働者は主に軍事化の犠牲者や労働組合員・農民活動家たちで、物申す彼らをまとめながらマスコバド糖の製造工程を標準化する仕事はなかなか大変なことでした。

99年に、マスコバド糖品質管理部長となり、まずはマスコバド糖の製造工程を化学的に分析できるように検査室の設置をしました。

品質クレームに向き合って

日本の消費者から様々なクレームが届きますが、消費者には品質や食品の安全を要求する権利があり、生産者はそれに応える義務があると考えています。

ただ、改善の努力をしているにもかかわらず同じクレームが続くともどかしい気持ちになります。予算がなくてすぐに対処できなかったり、品質に関するフィリピン人の文化的な捉え方があったりと、理由は様々なのですが……。

しかしながら、オルター・トレード・ジャパン(ATJ)のスタッフや生協、メーカー関係者が工場に来て一緒に解決策を考えてくれたことは、品質づくりに大きく貢献していると思っています。

消費者とともに……

生協の組合員がコーヒーにマスコバド糖を入れて飲んだところ、カップの底に何か残ると調べてみると、異物が入っていることが判明。生協から網戸をプレゼントされたのが、皆さんからの最初の協力でした。

フィリピンではどこにでも現れるヤモリ問題の解決策はハードルが高かったです。ヤモリが入ってきそうな入口はすべて封鎖したにもかかわらず、天井に貼り付いているのです。最終的には釜と乾燥台の上部に布を張りました。ヤモリが誤って天井から落ちた場合に、マスコバド糖に混入するのを防ぐ最後の砦としたのです(現在は閉鎖型釜の使用と乾燥室の密閉が可能となりました)。

針金が混入した時には「篩を針金ではなく細かい穴の空いた板で作ったらどうだ」という生協職員の発想には感服したものです。最近も、日本の喜界島の小規模製糖工場との交流を経て、多くを学びながら、更なる改善は続いています。

最後に、消費者の皆さんに、マスコバド糖を食べるときに想い起こしていただきたいことがあります。

「飢餓の子どもを抱えた力のないサトウキビ農園労働者が、自分たちで耕せる土地を得て、そこで生きるための力をつけてきました。それをマスコバド糖という形で日本の皆さまに支えていただいている物語」なのです。