月: 2017年12月

【バナナニュース273号】北ミンダナオのバランゴンバナナ生産者紹介 ~セルソ・ファベラさん~

ミンダナオ島クラベリア町のバランゴンバナナ生産者、セルソ・ファベラ(Celso J. Fabela)さん。

59歳で3人の子どもがいます。子どもは全員独立しており、2人は教師、1人は会社員として働いています。

ファベラさんがオルタートレード社にバランゴンバナナを初めて販売したのは2007年です。しかしその後、妻であるエルノア(Elnore)さんが病気になり、治療のためにお金が必要だったので、質として土地を預けて、お金を借りました。

ファベラさんはお金を借りている間は土地を使用することができず、その土地は6年間牧草地として使用されたため、バナナ栽培を続けることができませんでした。借金をしている間、ファベラさんは近隣の畑で働きながら、生計を立てていました。

子どもの協力もあり、2016年に借金を返済した後は、再びバランゴンバナナを植え、2017年からオルタートレード・フィリピン社(ATPI)に販売をしています。バナナの手入れをしっかり行っているので、ファベラさんは高い生産性を維持していると、クラベリア町を担当しているATPIスタッフのハイディさんは言います。また、バランゴンバナナ以外にも、主に自家消費用として野菜なども植えています。

「バランゴンバナナは私たち家族だけでなく、クラベリア町の他の生産者にとって、貴重な定期的な現金収入源です。」とファベラさんは言います。

また、バナナ栽培の難しさについて聞かれると、「台風や干ばつといった天候被害、病害被害はバナナ栽培にとって大きな課題です。台風による強風、干ばつによる水不足で株が弱ると、実をつけているバナナが倒れてしまうことがあります。病害対策に関しては、定期的に畑の見回りを行い、早期に病気に感染しているバナナを発見して対処することが重要です。」と説明してくれました。

事業部商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【PtoP NEWS vol.21】パレスチナでのオリーブ収穫

油の中の油 オリーブオイル

「太る」とか「ぬめぬめする」とか「脂ギッシュ」とか、割と否定的なイメージも少なくない「あぶら」。

しかしそれは、生命活動に必須の栄養素であり、エンジンを回すために必須の動力源であり、天ぷらを揚げるのに必須の食材でもあり、絵描きには必須の画材でもあります。今や「あぶら」は、人類の営みとは切っても切れない存在と言えます。

主に常温で液体のあぶらを指す「油」は、英語ではOil。その語源はオリーブです。ようやく日本でも認知度が高まりつつあるオリーブオイルは、つまり、油の中の油。それだけ長い人類との付き合いがあるのです。

調理、美肌、灯り、石けん、媚薬… 頼れる生活のパートナー

オリーブは、今から6000年くらい前には、すでに栽培されていたと言われます。そして、人びとはその実を搾ることで油を得ていました。

なお、それ以前の人類にとって、あぶらと言えば「脂」。これは、単純に狩りが中心の生活だったからですが、植物から油脂を得ることが難しかったからでもあるようです。

そんなオリーブの栽培が始まったとされるのが、パレスチナ周辺の地中海沿岸部。以来6000年にわたり、そこに住む人びとは、ずっとオリーブと共に暮らしてきました。

今でもレストランに行くと、ピッチャーに入ったオリーブオイルが机上に鎮座し、皆ドヤ顔で料理にかけまわしています。

聖書にも頻繁に出てくるこの油は、調理油としてはもちろん、ダイレクトに飲用されたり、美肌を保つために塗られたり、灯りを灯されたり、石けんにされたり、香料を溶かし込まれて媚薬にされたり、色々なモノの潤滑油にされたりと、八面六臂の大活躍をしてきました。

またオリーブの木そのものも、その堅く締まった木質から、材木として活用。搾りカスですら家畜のエサになるなど、オリーブは余すことなく使える、頼れる生活のパートナーなのです。

パレスチナを訪れると、今なお広大な土地にオリーブ畑が広がっています。ヒトよりオリーブの木の方が多そうです。丘陵地のため、ロバが入れるように段々畑チックに作られているところもよく見かけ、昔の人の知恵が偲ばれます。コンクリ舗装の道路と電線、そしてイスラエルによる入植地の姿さえ無視すれば、きっとその風景は、数千年前からあんまり変わっていないのではないでしょうか。

品質の良いオイルが取れるように

さて、モクセイ科であるオリーブは、年に一度花を咲かせ、年に一度実をつけます。その実が熟してくる10月頃が、オリーブの収穫期です。

スペインやイタリアの大規模農園のように、理路整然と植えられたオリーブの樹上を機械がまたいで摘み取っていくわけではありませんので、当然、収穫は地道な手作業となります。

パレスチナ自治政府によって「収穫開始」の合図が出ると(2017年は10月10日だったそうですが、現地パートナー曰く、「フライングするヤツも必ずいる」とのこと)、学校も官公庁も1週間お休みとなり、家族総出での一大イベントに。

恐らくは古き良き日本の、田植えや稲刈りと同じようなイメージなのでしょう。この時期になると、大人も子どもも、暇さえあればオリーブ畑で収穫作業です。

では具体的に何をするのかと言うと、地道に手で一粒ひと粒摘んだり、オリーブの木によじ登って砂場遊びのクマデのような道具でオリーブの実をしごいて回収したり、下から丈の長い器具で枝を震わせて落とした実をキャッチしたり、いたって素朴な作業です。

現在では、一番良いオイルが取れるとされる実の色が黒く変わる直前を見極め、昔の様に木や実をブッ叩くことなく丁寧に収穫することで、品質の良いオイルが取れるように心を砕いております。

集められたオリーブは、大体どこの村にもある搾油場へ。そこでオリーブオイルに姿を変え、タンクに保管されます。

これも、昔は収穫された実はボロい麻袋などに入れてロバでのんびり運ばれており、その過程で劣化してしまうため、今のような品質の高いオイルは取れなかったそうです。

現地の人はそういう昔風のオイルが好きなようですが、イスラエルの占領下においてパレスチナ産オイルの扱いは低く、適正価格で流通できない事情もあります。

生産者がきちんと生計を立てていくためには、品質を向上させ、域外へ輸出していくことが重要でした。

そこで、パートナー団体であるパレスチナ農業復興委員会(PARC)やパレスチナ農業開発センター(UAWC)は、生産者への農法指導や輸送時の管理方法の改善、また時間の短縮に取り組み、搾油場にも最新の機械を導入し、保管場には空気に触れないステンレスタンクを設置するなど、オイルの品質改善を進めてきました。

その結果、今では国際的に認められるレベルにまで向上し、皆様のお手元にも届いていることになります。

これだけ聞くと、牧歌的な暮らしが想起されますが、実際のパレスチナでは、周辺にイスラエル入植地が乱立し、入植者からの嫌がらせが後を絶ちません。

大切に育てたオリーブを切る、燃やす、引っこ抜くといった、極めて残忍かつ幼稚な行為が、頻発しています。

それらは全て、「パレスチナは神がユダヤ人に与えた土地」という妄想と、それに基づく排他主義による自己正当化の賜物です。

そんな理不尽な苦労を強いられているパレスチナの人びとが一生懸命育てたオリーブから取れたオイル、ぜひ一度手に取ってみてください。

若井俊宏(わかい・としひろ/ATJ)

大切に育てられたオリーブから出来たオイルは、“パレスチナのエキストラバージンオリーブオイル”として販売しています。

オルタートレード(民衆交易)パートナーフォーラムを開催しました ‐2017年10月20日‐

オルター・トレード・ジャパン(ATJ)が設立されたのは1989年10月です。バランゴンバナナの本格的な輸入・卸業務を「民衆交易」として営むことになり、生協・団体を主な株主として設立されました。2019年には30周年を迎えようとしています。

2年後に30周年を迎えるバナナ民衆交易、今年取り組み6年目のカカオ民衆交易。

その民衆交易を取り巻く周辺状況(社会経済状況や環境問題など)が大きく変化しているなか、それぞれの現場で私たちの「民衆交易」は何をめざしてどのような民衆交易を営んでいるのか、営もうとしているのか。

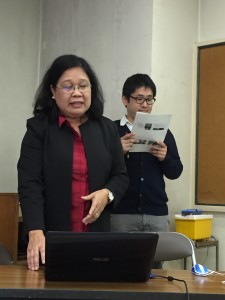

海外パートナーとATJ/APLAスタッフが共有・討論する場として、去る10月20日、「オルタートレード・パートナーフォーラム」を開催しました。

参加者は、海外パートナー4団体とATJ/APLA役職員。

海外パートナーの報告者は、ヒルダ・カドヤ氏(フィリピン/ATPI:マスコバド糖/バランゴンバナナ)、ハリー・スサント氏(インドネシア/ATINA:エコシュリンプ)、エバン・ソアレス氏(東ティモール/ATT:コーヒー)、デッキー・ルマロペン氏(インドネシア・パプア州/KAKAOKITA:カカオ)、他にフィリピンからダーレーン・エグザルタド氏(ATC)とアリエル・ギデス氏(ATPF)、パレスチナからイッサ・アイシャトラ氏(PARC:パレスチナのオリーブオイル)らがフロア参加しました。

各海外パートナー団体から、それぞれにとっての「民衆交易」について発表が行われました。

今回は、パートナーどうしの交流も目的のひとつとしました。お互いの取り組みを知り合えたことは良かったという感想がが述べられました。

そして、ATJ/APLA役職員との質疑応答が行なわれました。当日報告予定がなかった海外からの参加者からも、それぞれの持ち場の報告や意見が出されました。

海外パートナーどうしで、状況や経験が異なるなかで「民衆交易」についての考え方の違いややり方に違いがあり、お互いの取り組みから学ぶことが大きかったという感想や、グローバリゼーションや気候変動など、それぞれの生産の現場に共通した課題であることがわかりました。

また、インドネシア・パプア州のデッキーさんからの「民衆交易の大切なポイントは人が主役であるということ、人が変わることであって組織や事業ではないのだ」という意見は、海外パートナー参加者及び日本側参加者にも考えさせられるポイントのひとつとなりました。

今回のフォーラムでは、海外パートナーどうしの状況や考え方の共有、ATJ/APLAスタッフ間では担当部門を越えての情報の共有となりました。今後、抱えている困難や悩み事など具体的なポイントを掘り下げての討論を継続していきたいという意見が、参加者から多く寄せられています。

広報本部 幕田恵美子

【バナナニュース272号】バランゴンバナナ産地に、台風による強風で被害がありました。

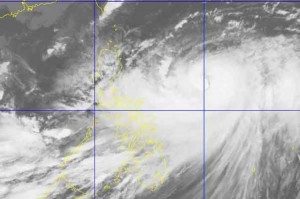

今年10月に日本に多大な被害をもたらした台風21号。フィリピン名では台風パオロ(Paolo)と呼ばれ、フィリピンに上陸はしませんでしたが、この台風による大雨と強風により10月中旬頃に一部のバランゴンバナナ産地に被害が出ました。

ミンダナオ島レイクセブでは、実をつけたバナナが強風で倒されたり、葉っぱが切れ切れになる被害が発生し、バナナの収量が約4割減少しました。

バランゴンバナナ産地全体としては、今年は例年に比べ強風被害が少なかったのですが、バナナにとって強風被害は大きな課題の1つです。

バナナはバショウ科バショウ属の多年草植物であり、高さ数メートルにまで育ちますが、木ではなく草です。木のように丈夫でないために、重い実をつけている時期に強風に煽られると重みを支えることができず、倒れやすくなります。竹などでバナナを支えることで倒れづらくする対応を取っている生産者もいますが、それでも倒れてしまうことがあります。

バナナはバショウ科バショウ属の多年草植物であり、高さ数メートルにまで育ちますが、木ではなく草です。木のように丈夫でないために、重い実をつけている時期に強風に煽られると重みを支えることができず、倒れやすくなります。竹などでバナナを支えることで倒れづらくする対応を取っている生産者もいますが、それでも倒れてしまうことがあります。

今回のレイクセブでも、順調に成育していた収穫間近のバナナが強風によって倒されてしまいました。レイクセブの生産者であるジョン・マドロンさんは、台風発生の前の週には約15株のバナナを収穫することができていました。しかし、強風で収穫前の大きくなったバナナが倒されてしまい、収量は大きく減少しました。

また、強風が吹くとバナナが倒されるだけでなく、葉っぱが切れる被害も発生します。葉っぱが細かく切れるとうまく光合成をすることができず、生育が遅くなる、実をつけても大きくならないなどといった影響が出てきます。そのため買付基準に満たないバナナとなる可能性が高くなるのです。

今回のこうした台風の影響は、2~3ヶ月続くことが予想されます。

ミンダナオ島レイクセブ以外でも台風パオロの被害を受けた産地があります。ネグロス島東州の山間部産地の一部では、土砂崩れで道路が遮断されたため、台風直後は一時的にバナナの集荷に行くことができなくなりました。また、川沿いの産地であるタンハイ市マタンガッド地域では川が氾濫し、バナナが流されてしまうといった被害がありました。生産者によると、川の水位が川岸よりも5m上がり、バナナが水で押し倒されてしまったそうです。

事業部商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]