月: 2019年7月

粗放養殖は自然に近い環境がずっと残せるし、長く続けられる。スヘリさん(エコシュリンプ生産者)from インドネシア

スヘリさんは、インドネシアのジャワ島東部シドアルジョ県クパン村のエビ生産者。

「エコシュリンプ」として日本に輸出されるブラックタイガーの養殖を始めて7年の若手です。

エコシュリンプの養殖方法は「粗放養殖」。「粗放」という言葉から、放ったらかしにしているイメージがあるかもしれませんが、生産者は大変な手間暇かけてエビの養殖をしています。

スヘリさんもその一人。日々養殖池を見回り、エビが病気にかかっていないか、水質が悪化していないか、大雨が降った後は養殖池の塩分濃度が適切か、などを確認します。

ブラックタイガーは水の塩分濃度が下がりすぎると死んでしまうので、その恐れがある時は早めに収獲しなければならないからです。

こうして、稚エビを養殖池に放流してから収獲できる大きさになるまでの3~4か月、心配性のお父さんのように気をもみながらエビの成長を見守ります。

竹製の漁具のプラヤンに立派に育ったエビがたくさん入っているのを見た時の喜びはひとしおだと言います。

けれども、スヘリさんには喜びに浸っている暇はありません。

エビと氷がずっしり詰まった重たい保冷箱を抱えて、大急ぎでオルター・トレード・インドネシア社に運ぶ仕事が待っているからです。

特に、雨季は養殖池のぬかるんだ畔道を滑りそうになりながらバイクで保冷箱を運ぶのは、かなり至難の業です。

そんな苦労が絶えない粗放養殖ですが、スヘリさんは粗放養殖を止めようと思ったことはないそうです。

「大量生産・一貫管理ができる集約型養殖に切り替えたとすれば、たしかに一時的にはたくさんエビが獲れて収入が増えるかもしれない。

でも、人工の餌をあげたり、薬をたくさん使ったりすることで、やがてその養殖池は使えなくなってしまう。

それに対して、粗放養殖は自然に近い環境がずっと残せるし、長く続けられる」と自信を持って言います。

それに対して、粗放養殖は自然に近い環境がずっと残せるし、長く続けられる」と自信を持って言います。

「それに、自分が食べる立場だったら、薬剤をつかったエビはやっぱり食べたくないよね…」とも。

スヘリさんのように、日々エビのこと、環境のことを考えて奮闘している生産者が、エコシュリンプの産地には大勢います。

山下万里子(やました・まりこ/ATJ)

エコシュリンプとブロッコリーのオリーブオイル炒め

<材料2人分>

●エコシュンプ下処理済(Lサイズ、殻つきでもOK)・・・7-9尾

●ブロッコリー・・・お好みの分量

●パレスチナのオリーブオイル・・・大さじ2

●にんにく・・・1かけ

●ゲランドの塩・・・適量

<作り方>

1. エコシュリンプは解凍し水気をきっておく。(殻つきの場合、尾だけ残して殻を剥き、背ワタもとる。)

2. ブロッコリーは一口サイズに切り、さっとゆでておく。(ゆで過ぎに注意!)

3. にんにくはスライス。

4. 軽く熱したフライパンにオリーブオイルをまわしいれ、にんにくをいれ、香りがたったらエビを投入。エビの色が少し変わってきたら、ブロッコリーも入れて炒める。

5. エビに火が通ったら(きれいに赤くなります)、塩で味をととのえて出来上がり。

ポイント① 背に切り込みをいれると、味がしみこみやすくなります。

ポイント② エコシュリンプとパレスチナのオリーブオイルとの相性は抜群!エビの香りが移ったオリーブオイルは、パンにつけたり、他のお料理にも使えます。

ポイント③ 殻まで美味しいエコシュリンプ。たっぷりの油で炒めるとパリパリとした食感と旨みが楽しめます。

ラオスコーヒー、いかがですか? from ラオス(PtoP NEWS vol.31 特集より)

「ラオスに行ってきます」と人に言うと、3回に1回くらいは「は?ラオス?どこそれ?大変だねー」というような反応が返ってきます。

「ラオスに行ってきます」と人に言うと、3回に1回くらいは「は?ラオス?どこそれ?大変だねー」というような反応が返ってきます。

一体「ラオス」をなんだと思っているのか気になるところですが、ラオスという国は日本人の間ではそれほど高い知名度は獲得されていない模様です。

まぁ向こうに行けば行ったで、「日本にはニンジャがいるんだろう?ぜひ会ってみたいなぁ」とか言われるので、どっこいどっこいな気がしなくもないのですが。

とはいえ、縄文人の骨とラオスで見つかった8千年前の人骨の遺伝子情報が似ていることがわかったり、ラオスの銘酒「ラオラオ」は泡盛のルーツと言われていたりと、ラオスと日本との間には浅からぬ縁を感じます。

まだまだ遠い存在、ラオス

そんなラオスから日本が最も多く輸入している品物が、何を隠そうコーヒー豆。

今を時めく日本政府の統計を信じることにすれば、2018年には、ラオスからの総輸入額の実に12%弱を占めています。

これをコーヒー豆の国別輸入量から見ると、ブラジルやコロンビアといった名だたる産地に続き、第9位の実績を誇ります。

2020年の東京オリンピックイヤーでは、ぜひとも上位入賞目指して頑張りたいところです。

しかしながら、巷でコーヒー屋を覘いてみても「ラオス産」を見かけることは、それほど多くはありません。

輸入量第2位のベトナム産と同様で、缶コーヒー等の加工用に多く使用される廉価なロブスタ種(病気には強いものの味としては劣る)が輸入のメインであるからだと思われます。

実は身近に飲んでいるはずにも関わらず、「コーヒー産地としてのラオス」の実態は、国家としての知名度に輪をかけて、一般消費者にとってはまだまだ遠い存在と言えます。

かく言う私も、たまたまATJに入社するまで、ラオスでそんなにたくさんコーヒーが採れることなんて、全く知りませんでした。

ラオス産コーヒーの実力

産地として無名だからコーヒーの品質が悪い、という訳では決してありません。

むしろそういう知られざる産地にこそ、キラリと光るうまいものが潜んでいることも珍しくはないのです。

そんなラオスコーヒーの秘めたる実力を日本の消費者にご紹介すべく、ATJではかれこれ10年以上にわたり、ラオスで採れたアラビカ種のコーヒー豆を輸入し続けてきました。

中でも主力である「ティピカ」は、その名の通りアラビカ種の「原種」に近いものと言われ、最もコーヒーノキ的特徴を有したコーヒー豆を産する品種のようです。

現在はコーヒーでも様々な品種改良がなされており、病気に強かったり、収量が多かったり、特定の風味に優れていたりするものが増えてきています。

それはそれで偉大なる人類の進歩と調和なわけであり、実際にラオスでもティピカ以外の品種も多数栽培されていますが、その中にあって細身かつ色白で弱々しく頼りなさげに風に揺られるティピカの木を見ると、それはもう“守ってあげたいお姫様”のような、何とも儚げな印象を受けます。

実際にラオスティピカの味は、もちろん焙煎の仕方によって変わりますが、ガツンと眠気覚ましに求める強い味わいよりは、フルーツの酸味やキャラメルのような甘みを持った、優しい風味の特徴があります。

生産者の「Jhai=心」が詰まったコーヒー

そんなラオスコーヒーの90%以上は、ラオス南部の主にチャンパサック県に広がるボラベン高原で生産されています。

標高1000m以上の冷涼な気候とミネラル分豊富な火山灰土壌がコーヒー栽培に適しているようで、20世紀初頭にフランスによって持ち込まれました。

ATJが輸入しているコーヒーは、ジャイ・コーヒー生産者協同組合(JCFC)という組合のメンバーが育てたもの。コーヒー栽培はもちろんのこと、共同で自家焙煎店Jhai Cafeを運営し、自他ともに「ラオスで3本の指に入る」と認める、日本の喫茶店とも遜色のない美味しいコーヒーを地元民や観光客に提供しています。

最近は生産者も色々な品種の栽培や加工法(注)に挑戦しており、在庫があれば「〇〇さんの育てたカトゥーラ」みたいな細かさでの注文も可能。

まさに地産地消を地で行く、コーヒー好きにはたまらないツウ好みな産地になりつつあります。

ATJとしても、今後はティピカ以外の品種や水洗式以外の豆を試験的に輸入することで、ラオスコーヒーの魅力をさらに広く伝えていきたいと思っています。

Jhaiとは、ラオ語で「心」。彼らのコーヒーに対するガッツやら何やらを感じられる「心あるコーヒー」、ぜひ一度飲んでみませんか?

(注)コーヒー豆は、果実の収穫後に中の種子を取り出して乾燥させたもの。そこに至る過程で、果肉を除いてきれいに水洗いしてから発酵・乾燥させる水洗式が一般的でしたが、敢えて果肉がついたまま乾燥させたり、果肉内部のムシレージ(粘液)だけを残して乾燥させたりすることで、果実の風味が感じられるコーヒー豆を得る方法にも挑戦しています。

若井俊宏(わかい としひろ/ATJ)

ラオスコーヒーについてさらに詳細を知りたい方は『ハリーナ』33号をご参照ください。

エコシュリンプ~スラウェシ島での新たなチャレンジ~ from インドネシア

遡ること27年前、オルター・トレード・ジャパン(ATJ)は、インドネシアから粗放養殖のブラックタイガー、「エコシュリンプ」の輸入・販売の事業を開始しました。

日本のエビ消費の裏側で

日本でエビの輸入が自由化されて以降、エビ好きな日本人の胃袋を満たすべく、天然エビが乱獲され、水産資源の枯渇が問題化した1960~1970年代。

それに代わるものとして、台湾で生まれた「親エビ革命(※)」というエビの養殖技術が、80年代にアジア各地に広がりました。

しかし、大量生産が可能な集約型養殖池の開拓により地域の自然が破壊され、養殖池では人工飼料や抗生物質が、収獲後にも薬が多用され、食品としての安全性が問題となりました。

「子どもたちも安心して食べさせられて、産地の環境にも負荷をかけないエビを買いたい」という消費者の願いと、集約型養殖池による環境破壊と汚染を非難し、「土地は子孫からの預りもの。次の世代へ引き継いでいかなくてはならないもの」という思いで粗放養殖を営む生産者との出会いから始まったエコシュリンプ事業は、ジャワ島東部から、スラウェシ島南部の生産者にも広がり、今に至ります。

※大量養殖のために、エビの眼を人為的に切断する技術。両眼を順番に切り落とす事で、エビは抱卵しやすくなり、稚エビの大量供給が可能となった。

後発産地スラウェシのジレンマ

ジャワ島東部では有機認定システムの導入や現地法人オルター・トレード・インドネシア社(ATINA)の立ちあげ、自社工場の設立と、エコシュリンプ事業を展開。

池への放流後に無給餌、無投薬の条件を満たす粗放養殖エビであることが、買入れ前に確認されている」というエコシュリンプの定義に適ったエビを日本の消費者に届けるために、生産者との関係強化・深化に取り組んできました。

一方で、後発産地であるスラウェシ島では、基準を満たすエビの買い付けを続けながらも、生産者との関係を深められないまま10年以上の月日が流れてしまいました。

とはいえ、ATINAはスラウェシの生産者との対話を通じ、また、刻々と変わる養殖環境の中で創意工夫しながら鋭意エビを育てている生産者の姿を目の当たりにし、いつかこのスラウェシ島でもジャワ島で取り組んできたような、エビの買い付けに留まらない活動を生産者と共に始めたいという思いを強くしていきました。

生産者のストーリーを伝える

2018年夏、ATINAは「アジアの水産物の向上のための協働体(ASIC)」と共に念願だったスラウェシ生産者との活動を開始しました。

ASICは、アジアに拡がる水産品の生産者組織、加工工場、環境NGOや認証団体などで構成された協働体で、バイヤーや輸出業者と共に地域の水産業の持続性や労働環境の改善などなど)などに取り組むことを目的に活動している組織です。

近年、持続可能な水産物に関する消費側の関心は高まり、そうした水産品の認証制度も徐々に認知されてきています。

一方で、認証制度を導入できるのは、費用負担が可能で複雑な記録作業やマネージメントの能力を備えた中規模、大規模の生産者団体や企業に限られており、市場に出回る水産品の供給を下支えする小規模な生産者にとっては高いハードルがあるのが現状です。

ATINAとASICは、認証制度に頼るのではなく、エコシュリンプの生産者のような小規模な生産者たちの生の声を拾い、生産者が持続的に粗放養殖を続けてゆくために必要な取り組みを行い、それを「ストーリー」として消費者に伝えることで、そのような水産物が消費者の選択肢の一つとなることを目指しています。

現時点では、今後の具体的な活動につなげてゆくためのワークショップを開催しています。テーマは、エビ産業における女性の活躍、生産者の組織化、環境変化によって影響を受けやすい粗放養殖を続けていくためのリスクヘッジなど、多岐にわたりますが、生産者の置かれている状況をより理解してゆくための大事なプロセスと考えています。

地道な活動ではありますが、これからもエコシュリンプ届けながら、スラウェシの生産者との取組みについても、お伝えしていきたいと思います。

山下万里子(やました・まりこ/ATJ)

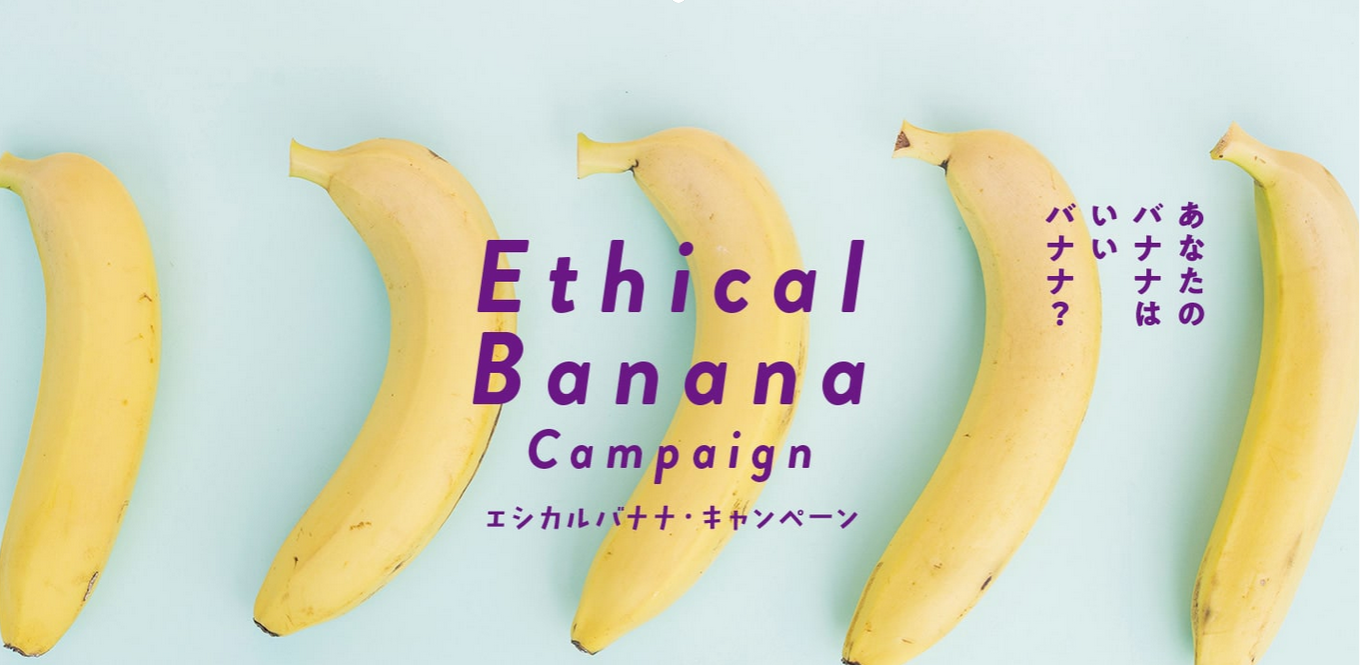

【バナナニュース291号】エシカルバナナ・キャンペーン〜あなたのバナナはいいバナナ?〜

スーパーでは実にさまざまなブランド名のバナナが販売されています。選ぶポイントとして、価格、見た目、安全性などがあると思われますが、そのバナナは誰が、どう栽培しているのか知って買っている人は多くはないのではないでしょうか。

日本で流通しているバナナの8割以上を供給しているフィリピン、ミンダナオ島の大規模プランテーションでは、農薬による健康被害や環境汚染、大企業と生産者間の不公正な栽培契約などが問題視されています。

IDEALS(フィリピンの人権NGO)制作

“Destiny of Debt” 「債務の運命-フィリピン・バナナ農家らの苦悩」

(6分5秒、日本語字幕付)

バナナ農家の多くは日本向けにバナナを生産する契約を結んでいます。しかし、その契約内容は時に生活もままならないほど。作れども作れども借金が返せない農家、5年間しか契約しなかったつもりが25年間バナナを作り続けなければならなくなった農家―。バナナ農家の苦難の声は決して少なくありません。

事例②

IDIS(フィリピンの環境NGO)制作

(11分39秒、日本語字幕付)

プランテーションで育てられるバナナはとりわけ病気・害虫・カビに弱い作物。様々な外敵からバナナを守るために多様な農薬が大量に投入されます。「効率よく」その散布をするために用いられる手段は飛行機による空中散布。プランテーションの上空から多種類の農薬が振りまかれます。空高くから散布された「農薬カクテル」は風に乗って周辺の家屋やプランテーションで働く労働者に浴びせられることも。それはまさに「毒の雨」―。高地の栽培では先住民族への影響も無視できません。

そうした産地の実態を多くの人に知ってもらい、大企業に改善を求める動きを作っていきたい。そうした思いから、昨年「エシカルバナナ・キャンペーン」を立ち上げました。オルター・トレード・ジャパンも実行委員会メンバーです。最終的には日本に輸入されるすべてのバナナが「エシカル(倫理的)なバナナ」-持続可能な農法で作られ地球にやさしく、サプライチェーン上で働くすべての人の人権が守られているバナナ-になることをめざしています。2019年度はバナナの残留農薬や大手小売会社の調達方針を調査、公開する活動を予定しています。

エシカルバナナ・キャンペーンの公式ウェブサイトやSNSアカウントでは、エシカル(orエシカルでない)バナナに関する情報、キャンペーンの活動報告やイベント案内などを随時アップしています。ウェブサイトからキャンペーン個人賛同(メールニュースが届きます)も出来ます。キャンペーンにぜひご注目ください!

DVD

アジア太平洋資料センター(PARC)制作、ATJ編集協力)

『甘いバナナの苦い現実』(2018年)

フィリピンバナナとその最大消費国である日本との関係性、私たちの日常の食の在り方を問い直すドキュメンタリーです。

ビデオは3部構成となっています。第2部ではフィリピンの農民と日本の消費者が提携して持続的な地域作りをめざす取り組みとしてバランゴンバナナの民衆交易が紹介されています。

第1部「農薬の空中散布と健康被害」(30 分)

第2部「公正で持続可能な生産を求める農民・先住民」(28分)

第3部「どう変える?私たちの食と農業、消費あり方」(17分)

ぜひ、ご覧ください。

予告編はこちらから。