マスコバド糖

Mascobado Sugar

『マスコバド糖』3つの特徴

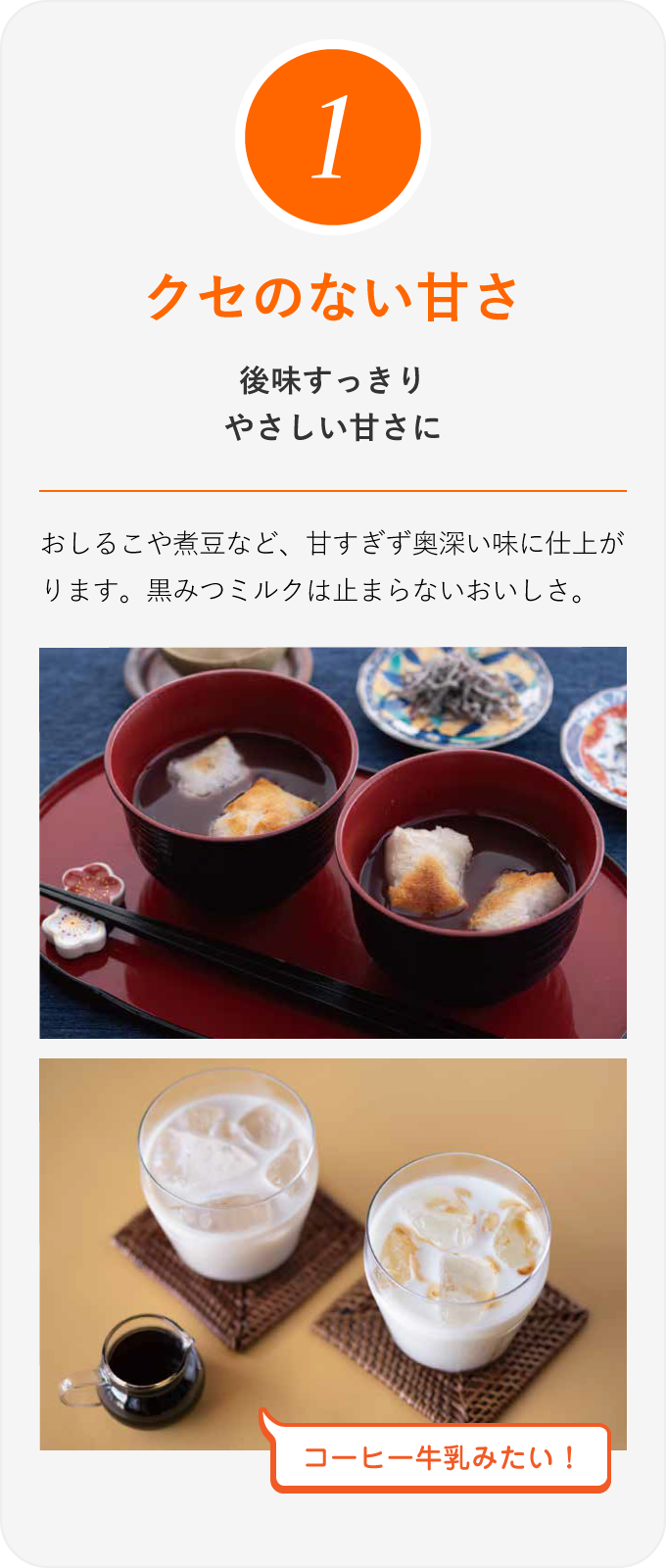

コクがあるのにクセがない、後味すっきりな黒砂糖です。

和洋中を問わずお料理のうまみを深める調味料として日常的にお使いいただけます。

甘みづけだけにとどまらない、様々な可能性を秘めたお砂糖です。

いつも使う調味料に仲間入りさせたら、きっとおいしい発見が待っています!

おいしさのヒミツ

昔から続く手刈りでの収穫は重労働ですが、サトウキビの空気に触れる断面が少ない分、品質劣化を抑えられるともいわれています。

昔から続く手刈りでの収穫は重労働ですが、サトウキビの空気に触れる断面が少ない分、品質劣化を抑えられるともいわれています。- 手作業での収穫と伝統的な製法

- 「マスコバド」という名前は、フィリピン・ネグロス島に近代的な製糖工場が登場する以前はどこでも実践されていた、昔ながらのシンプルな製法に由来します。

- 収穫の際は、サトウキビを茎の根元から手刈し、甘みの少ない茎の先端部や葉を切り落とし、新鮮なうちに搾汁できるよう、計画的に収穫して工場に搬入します。搾り汁をゆっくり煮詰めながら濃縮するので、一般的な黒砂糖より色が薄く苦みが抑えられます。精製を一切しないことで、サトウキビの風味やミネラル分も残り、コクがあるのにクセがない味わいに仕上がっています。

- 糖蜜分離や精製を一切していない含蜜糖であるため、サトウキビのミネラル分が残ることにより、単なる甘みだけではなく味に奥行きを感じることができます。(※食品成分データベース参照)

| エネルギー | 炭水化物 | カリウム | カルシウム | マグネシウム | |

| マスコバド糖 | 390kcal | 97g | 58mg | 28mg | 7mg |

| 上白糖※ | 391kcal | 99.3g | 2mg | 1mg | 0mg |