投稿者: okubo

【バナナニュース318号】野菜ボックスの宅配事業inバコロド

バランゴンバナナの輸出を担うオルタートレード・フィリピン社では、「the BOX」と称して有機野菜など生鮮食品の宅配事業を展開しています。

バランゴンバナナの輸出を担うオルタートレード・フィリピン社では、「the BOX」と称して有機野菜など生鮮食品の宅配事業を展開しています。

2021年7月現在、ネグロス島の州都バコロド市内に623人の登録消費者がいます(定期利用は453人ほど)。70人の生産者のうち、52人はバランゴンバナナやマスコバド糖の生産者です。

2013年に始まったthe BOX。新鮮なものを届けるための物流の改善、商品の品質向上、需給マッチの難しさなど開始当初から抱えている課題に加えて、オンライン注文・決済の要望、環境に配慮した包材を使ってほしい、肉(現在は鶏肉のみの取扱い)、干し魚を取り扱ってほしいなど、新たな課題も出てきています。

「新鮮な有機食材が手に入る」「玄関まで配達してくれるからありがたい」「最初は食の安全を考えて始めたけど、今では毎週の注文が習慣になり、家族の健康にもつながっている」など登録者からのうれしい声も届いているようです。

◇コロナ禍での宅配事情◇

感染拡大防止のため移動や出勤の制限があり、事務所自体を閉鎖しているところもあるため、以前は企業や銀行、政府機関などの職場への配達をしていましたが、そこでの登録者が減ってしまったとのことです。一方、買い物のための外出が敬遠され、個人の登録者が増えました。この辺りは日本の状況と同じようです。

日本の宅配事業にヒントを得て始まったフィリピン国内の生産者と消費者をつなぐ取り組み、これからも見守っていきたいと思います。

――――――――――――――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

セミナー案内:「パレスチナの声を聴く」連続オンラインセミナー

2021年5月、イスラエルによる11日間にわたる空爆により、パレスチナ・ガザ地区では256人が命を落とし、約2,000人が負傷しました。

なぜガザへの攻撃は繰り返されるのでしょうか。また、占領下のパレスチナの状況、現地NGOの活動とその根底にある思いを、直接NGOスタッフからじっくり聴かせてもらうセミナーを企画しました。

私たち日本の市民に何ができるのかを考える機会としたいと思います。

————————————————————————————————————————————————————————–

《第1回》ガザ攻撃による被害と復興支援、そしてオリーブオイルの民衆交易 [終了しました]

日時:2021年9月1日(水)19時〜21時

スピーカー:ミラル・マフルーフ氏(パレスチナ農業復興委員会/アルリーフ社)

※アラビア語・日本語の逐次通訳あり

参加費:無料

5月のガザ攻撃による被害状況やその背景の説明、そしてパレスチナ農業復興委員会(PARC)によるガザ地区での緊急支援および復興支援活動について最新の報告をしていただきます。また、イスラエル占領下にあるヨルダン川西岸地区では多くの農地がユダヤ人入植地や分離壁に囲まれ、農民たちは農地の破壊や没収、入植者の暴力に晒されています。そうした状況下でPARCと農民が進めているオリーブオイル生産とその民衆交易(フェアトレード)の意義についてもお話いただきます。

【共催】株式会社オルター・トレード・ジャパン、特定非営利活動法人APLA

————————————————————————————————————————————————————————–

《第2回》パレスチナにおける食料主権を取り戻すために [終了しました]

日時:2021年9月28日(火)19時〜21時半

スピーカー:フアード・アブー・サイフ(パレスチナ農業開発センター)、ドゥアー・ザーイド(パレスチナ農業開発センター)、大澤みずほ(日本国際ボランティアセンター パレスチナ事業担当)

※アラビア語・日本語の逐次通訳あり

参加費:無料

【共催】株式会社オルター・トレード・ジャパン、特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター、特定非営利活動法人APLA

[digg] 5月のガザ攻撃により、住宅のみならず農業部門にも甚大な被害が出たことが、パレスチナ農業開発センター(UAWC)が停戦後に実施した調査で明らかになりました。日本ではほとんど知られていないガザ地区の農業の現状と今後の復興計画をお話しいただきます。オリーブオイルの出荷団体でもあるUAWCは、イスラエルの占領下にあるパレスチナの小農の権利、土地、水、種子を守るための地道な活動を続けてきているNGOです。種子バンクや小規模農民への支援などの活動について報告してもらい、その根底にある食料主権の重要性について、学び考えます。

<登壇者プロフィール>

Fuad Abusaif/フアード・アブー・サイフ

パレスチナ農業開発センター(UAWC) ゼネラル・ディレクター

数多くの農業プログラムや農民グループを創設、牽引するリーダーであり、人権活動家。「パレスチナ・ローカル・シードバンク」の創設者の一人でもある。持続的でコミュニティに根ざした開発手法を用い、農民の資源に対する主権強化を通じて、パレスチナの農業の発展に貢献してきた。世界的な農民運動「ビア・カンペシーナ」の一員であるUAWCの代表として、同運動のアラブ地域・北アフリカ地域での活動の発展にも大きな役割を果たし、農民の声を国の政策レベルだけでなく、地域や国際的な場にも届けている。「持続可能な開発と農業・植物保護」の修士取得。

数多くの農業プログラムや農民グループを創設、牽引するリーダーであり、人権活動家。「パレスチナ・ローカル・シードバンク」の創設者の一人でもある。持続的でコミュニティに根ざした開発手法を用い、農民の資源に対する主権強化を通じて、パレスチナの農業の発展に貢献してきた。世界的な農民運動「ビア・カンペシーナ」の一員であるUAWCの代表として、同運動のアラブ地域・北アフリカ地域での活動の発展にも大きな役割を果たし、農民の声を国の政策レベルだけでなく、地域や国際的な場にも届けている。「持続可能な開発と農業・植物保護」の修士取得。

Do’a Zayed/ドゥアー・ザーイド

パレスチナ農業開発センター(UAWC) シードバンク・ディレクター

農学者。植物生産・保護部門で農業科学の学士号を取得。ヘブロン大学の「天然資源とその持続可能な管理」に関する修士課程を首席で卒業。「パレスチナ・ローカル・シードバンク」の創設に関わり、以後10年間にわたって運営を担っている。在来種の種子の生産や気候変動の緩和・適応に関し、パレスチナ内でコンサルタントとして活躍中。

大澤 みずほ/おおさわ みずほ

日本国際ボランティアセンター(JVC) パレスチナ事業担当

看護師として国内で救急医療に従事。青年海外協力隊(パラグアイ)を経て、 保健医療の分野に限定せず、より包括的な支援に携わりたいと思い、2018年にJVC入職。 2019年には約半年間エルサレムに駐在し、現在は東京担当。

看護師として国内で救急医療に従事。青年海外協力隊(パラグアイ)を経て、 保健医療の分野に限定せず、より包括的な支援に携わりたいと思い、2018年にJVC入職。 2019年には約半年間エルサレムに駐在し、現在は東京担当。

■お申込みについて

- 各回ともオンライン会議ツールZoomを利用して開催いたします。

- どちらか1回のみの参加も可能です。

- 各回とも参加費無料ですが、事前のお申込みが必要です。お申込みは下記専用フォームよりお願いいたします。

お申込みフォーム:https://ws.formzu.net/dist/S60055496/

■本セミナーに関するお問合わせ先

株式会社オルター・トレード・ジャパン広報室(担当:小林)

電話: 03-5273-8176/Email: pr@altertrade.co.jp

特定非営利活動法人APLA(担当:野川)

Email:info@apla.jp

【バナナニュース317号】風に弱いバナナ:台風シーズン到来

バナナは強風にとても弱い植物です。強風に遭うと、実をつけたバナナは倒れてしまい、実をつける前のバナナも葉が切れて光合成が十分に行えずに、その後になる実が生育不良となります。この場合は、次の脇芽の成長を待つことになり、収穫量の回復には数か月かかります。

沖縄や台湾もバナナの産地ですが、台風が上陸しやすい地域であるため、生産量が安定していません。一方、市販のフィリピン産のプランテーションバナナは、台風がほとんど上陸しないミンダナオ島で生産されています。

バランゴンバナナの交易は、ネグロス島の人びととの出会いから始まりましたが、台風の影響を受けやすい島であるため、現在ではミンダナオ島にも産地が広がっています。ただ、台風がフィリピンの東の海上を北上する際に、季節風が強化されるため、ミンダナオ島のバランゴン産地でも毎年局所的に強風が吹きます。

例えば、ミンダナオ島のレイクセブ町では、4月末以降に断続的に強風が吹いており、収穫量は5月上旬をピークに、現在は減少傾向に入っています。

◆レイクセブ町パロシエテ村のダンテさん

「2008年からバランゴンを栽培しています。4月末に強風の被害があり、収穫量はピーク時に比べて6分の1ほどに減ってしまっています。バナナは強風に弱いことがネックです。

ただトウモロコシなど他の作物と比べると、栽培コストがかからないことが魅力で、最近新たに200株増やしました(合計で1,050株)。これからもバランゴンの栽培を続けていきたいです。」

◆レイクセブ町ドゥエロッド村のピーターさん(27歳)

「2010年からバランゴンを栽培しています。4月下旬の強風で、500株のうち200株が被害に遭いました。収穫量が戻るのは来年の1月くらいになると思います。

他の作物と比べて栽培コストがかからないことがバランゴンの魅力です。トウモロコシなどの他の作物を栽培したこともありますが、ちゃんと利益が出たのはバランゴンだけでした。今後もバランゴンを作り続けたいと思っています。」

ミンダナオ島のツピ町やネグロス島でも強風被害が発生しており、収穫量が減少する時期に入ってきています。

――――――――――――――――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

ダヌさんの自信作!カカオキタカフェのココアドリンク「ICE COTU」

カカオ産地のパートナー、カカオキタ社のカフェで働くダヌさんが考案したココアドリンクのレシピをご紹介します。

実際にインドネシア・パプア州にあるカカオキタカフェで提供されているメニューと同じレシピです。

<材料>

・ パプアのココアパウダー:10 g

・リキッドパームシュガー:30 g

・キャラメルシロップ:15 g

・牛乳:60 ml

・ 水:30 ml

・氷:70 g

・クラフトチョコレート(カカオ67%):適宜

<作り方>

①水を沸騰させて、ココアパウダーを加えよくかき混ぜる。

②①にパームシュガーとキャラメルシロップを加えとろみがつくまでよくかき混ぜる。

③②をグラスに注ぐ。

④牛乳をスチーマーにかけて泡立てる(ミルクフォームを作る)。

⑤氷を③に加えた後、ミルクフォームを液体の上にフワッとのせる感じで丁寧に盛り付ける。クラフトチョコレートを削ってミルクフォームの上に散らして完成!

現地仕様なので甘味がかなり強めです!お家でお試しの際は、甘さはお好みで調整してください。糖分(パームシュガーとキャラメルシロップ)をマスコバド糖の黒みつで代用可能です。その場合は、25gに置き換えてお試しください。また、牛乳はミルクフォームにせずそのまま使ってもおいしく作れます。

レシピで使っているパプアのココアパウダーは、APLASHOPでも販売中です♪

レシピで使っているパプアのココアパウダーは、APLASHOPでも販売中です♪

PtoP NEWS vol.45

PDFファイルダウンロードはこちらから→P to PNEWS vol.45

【バナナニュース316号】バランゴンバナナのひんやり黒糖寒天

黒糖の甘みの中にバナナの酸味と触感がアクセントに。

ひんやりツルっと食べられるので、夏のおやつに最適です。

簡単に作れるのでぜひチャレンジしてみてください♪

<材料> 8×16cmのパウンド型1個分

・マスコバド糖(なければ黒糖):130g

・粉寒天:4g

・水:500ml

・バランゴンバナナ:1本

<作り方>

① 水と粉寒天を鍋に入れ、火を入れて混ぜる。沸騰してきたら、かき混ぜながら2分煮る。

② ①を火からおろし、マスコバド糖を加えてよく混ぜる。

③ バナナを縦4等分にし、約1cm角になるように切る(ダイスカット)。

④ 型の底に冷水をあてて、粗熱の取れた②のうち1/4程度を型に入れる。少し固まってきたらバナナを散らして乗せる。これを繰り返して、3層くらいに分けると、全体にバナナが散らばった状態で固められる。最後に残りの1/4を上にかける。

⑤ 冷蔵庫に入れて冷やし固める。1時間程度でできあがり。

※マスコバド糖とは

バランゴンバナナの産地のひとつであるネグロス島のサトウキビで作られた黒砂糖。サトウキビを搾って煮詰めて乾燥させただけのシンプルな製法で作られています。黒砂糖の独特のえぐみがなく、しつこくない甘さが特徴。このレシピでは、お砂糖のおいしさも一緒に味わえます。

レシピを試してみた感想やニュースを読んだ感想などをお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

レシピ:パレスチナのオリーブオイルを使った和風サラダ

オリーブオイルは洋風のお料理だけのもの?いえ、違います!

パレスチナのオリーブオイルって実は和の食材との相性がいいのです。

今回使っているような香りの強い野菜と合わせると相乗効果となって、素材同士の良さがより引き出されます。

<材料>

・ 季節の葉野菜(セリ、みつば、冬だったら春菊): 適量

・ ひじき(乾燥)、豆類(水煮または蒸し豆)、炒りごまなど: 適量

A 醤油1:オリーブオイル1:お酢0.5:ゲランドの塩・マスコバド糖: 各ひとつまみ

※サラダの量によって、分量は調整してください。

<作り方>

①ひじきは水で戻し、茹でて水気を切っておく。Aを混ぜ合わせておく。

②葉野菜を好みの長さに切って、ひじきや豆類と合わせる。皿に盛り、Aをかける。

パレスチナのオリーブオイルは、和の調味料との相性がよいことも特徴です。

サラダの具材には、雑穀類を入れても合います。この材料以外にも、色々な食材と合わせてパレスチナのオリーブオイルとの組み合わせを楽しんでくださいね。

【バナナニュース317号】風に弱いバナナ:台風シーズン到来

バナナは強風にとても弱い植物です。強風に遭うと、実をつけたバナナは倒れてしまい、実をつける前のバナナも葉が切れて光合成が十分に行えずに、その後になる実が生育不良となります。この場合は、次の脇芽の成長を待つことになり、収穫量の回復には数か月かかります。

沖縄や台湾もバナナの産地ですが、台風が上陸しやすい地域であるため、生産量が安定していません。一方、市販のフィリピン産のプランテーションバナナは、台風がほとんど上陸しないミンダナオ島で生産されています。

バランゴンバナナの交易は、ネグロス島の人びととの出会いから始まりましたが、台風の影響を受けやすい島であるため、現在ではミンダナオ島にも産地が広がっています。ただ、台風がフィリピンの東の海上を北上する際に、季節風が強化されるため、ミンダナオ島のバランゴン産地でも毎年局所的に強風が吹きます。

例えば、ミンダナオ島のレイクセブ町では、4月末以降に断続的に強風が吹いており、収穫量は5月上旬をピークに、現在は減少傾向に入っています。

◆レイクセブ町パロシエテ村のダンテさん

「2008年からバランゴンを栽培しています。4月末に強風の被害があり、収穫量はピーク時に比べて6分の1ほどに減ってしまっています。バナナは強風に弱いことがネックです。

ただトウモロコシなど他の作物と比べると、栽培コストがかからないことが魅力で、最近新たに200株増やしました(合計で1,050株)。これからもバランゴンの栽培を続けていきたいです。」

◆レイクセブ町ドゥエロッド村のピーターさん(27歳)

「2010年からバランゴンを栽培しています。4月下旬の強風で、500株のうち200株が被害に遭いました。収穫量が戻るのは来年の1月くらいになると思います。

他の作物と比べて栽培コストがかからないことがバランゴンの魅力です。トウモロコシなどの他の作物を栽培したこともありますが、ちゃんと利益が出たのはバランゴンだけでした。今後もバランゴンを作り続けたいと思っています。」

ミンダナオ島のツピ町やネグロス島でも強風被害が発生しており、収穫量が減少する時期に入ってきています。

――――――――――――――――――――――――――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]

【バナナニュース315号】コロナ禍での生産者の暮らし ~ミンダナオ島~ その②

コロナ禍の影響について、今回はミンダナオ島南コタバト州ツピ町の若い生産者に話を聞きました。現地パートナーのATPIスタッフのアーウィンさんが、今年5月にインタビューを行いました。

※前回のインタビュー【バナナニュース314号】コロナ禍での生産者の暮らし~ミンダナオ島~もよろしければご覧ください。

■レイモンド・ハトランさん

(36歳、愛称:タタ)

タタさんは、奥さんと7歳と10歳の息子2人の4人家族です。以前はマニラでドライバーとして働いていましたが、2年前に生まれ故郷のツピ町に戻り、畑を借りてバランゴンバナナの栽培(400株)を始めました。多くの親戚がバランゴン栽培に取り組んでいたためです。

彼にとってコロナの影響は甚大で、働き口が減ったために収入が大きく減少してしまいました。副業だった日雇いドライバー(トラックの運転手やレジャーに行く人々の代行運転)の仕事がなくなり、また昨年は建設プロジェクトが中断されたために、石工や大工の仕事を見つけることも困難になりました。

奥さんは宝くじの販売員をしていましたが、その仕事も今年の1月まで中断されていました。バランゴンバナナの収穫量が増えて、少しでも生活の足しになればと思っています。

子どもの教育についても心配だと言います。コロナが発生して以降、フィリピンの学校では対面授業が再開されておらず、自宅での学習が続いています。彼も奥さんも高校までは卒業していますが、それでも小学生の息子たちに十分に教えられていないと感じているそうです。コロナが早く収束し、仕事も学校も以前の状態に戻ることを願っています。

■マイケル・バスケスさん(23歳)

「パートナーと同棲しており、2歳になる娘がいます。建設現場で作業員として働いており、それがメインの収入源です。月に5,000~7,000ペソ(約1.4万円)の収入があります。バランゴンバナナは1,200株植えており、2週間に1度の収穫で、2,000ペソ(約4,800円)の収入になります。

昨年はコロナの影響で建設プロジェクトが中断され、再開後も働く人数が制限されているため、収入が減ってしまっています。昨年のロックダウン時は仕事がなく、家でじっとしていました。バスケットボールが趣味でしたが、コロナ以降は楽しむことができていません。

一方、ロックダウンの時期は家族と一緒に過ごせる時間が増えたので、家族の距離が縮まりました。衛生面や食事についても意識するようになりました。以前は食事にはあまり気を使っておらず、麺類などのすぐに作れるもので済ませていました。今は免疫力を高めることを意識して、栄養価の高い野菜(葉物や有機の野菜など)を食べるようにしています。地方行政が出す規制についても注意を払うようになりました。機会があればワクチン接種を受けたいと思っています。」

(注:フィリピンではコロナ対策として、テレビで専門家が免疫力を高めるために栄養価の高いもの(葉物野菜、モリンガ、果物など)を食べることを呼びかけているそうです。)

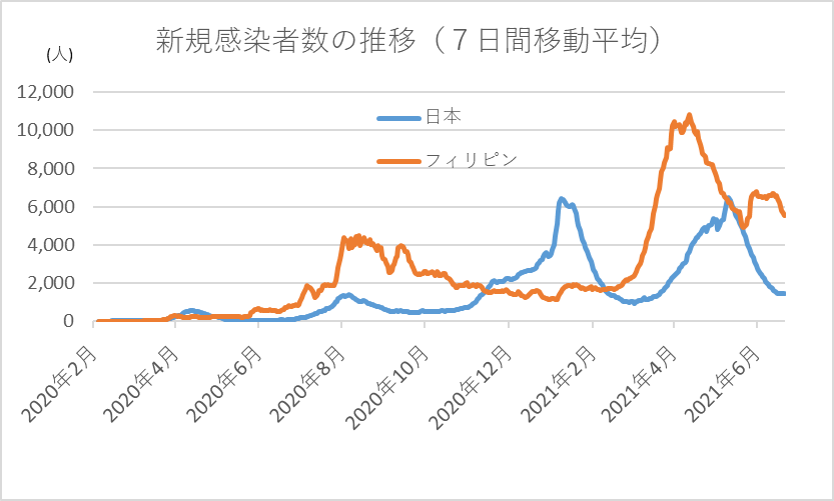

【フィリピンでのコロナの状況】

フィリピンでは、今年3月以降にコロナの第2波に見舞われ、6月中旬時点では1日6千人ほどの新規感染者が出ています。

データ元:Our World in Data

印刷版のバナナニュースでは、「バランゴンバナナの産地は地方にあり、都市部のような感染拡大は起きていません」と記載しましたが、6月に入り、都市部に遅れる形で地方でも感染拡大が起きています。

6月16日以降はマニラなどの都市部の規制が4段階中の上から3番目(GCQ)に緩和された一方で、地方における規制が強化されました。バランゴンの産地では、東ネグロス州などが上から2番目に厳しい規制(MECQ)の対象地域になっています。特に東ネグロス州の州都のドマゲッティ市はマニラ首都圏以外の地域の中で最も深刻な状況とされています。現時点では、バランゴンバナナの集荷作業には影響は出ていません。

なお、今回のインタビューが行われたツピ町は、上から2番目の規制対象の州にあります。

フィリピンのワクチンの接種状況についてはOur World in Dataのデータによると、6月22日時点で、ワクチンを1回以上接種した人は人口比の6.2%であり、同時期の日本の接種率(19%)の3分の1ほどです。

フィリピン政府は6月上旬時点で1.13億回分のワクチンを発注しており(人口は2019年の統計で1.08億人)、内訳は、中国のシノバック社が2,600万回分、ロシアのスプートニクV社が1,000万回分、モデルナ社が2,000万回分、アストラゼネカ社が1,700万回分、ファイザー社が4,000万回分です。そのうち、6月14日までに1,260万回分のワクチンが到着しています。

また、フィリピン政府は、国民がメーカーをえり好みし接種が遅れる事態を避けるために、接種対象者に直前までメーカー名を告知しないよう地方自治体に指示を出しています。

※ワクチンについての情報は下記のニュースから引用しています。

――――――――――――――――――――――――――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]

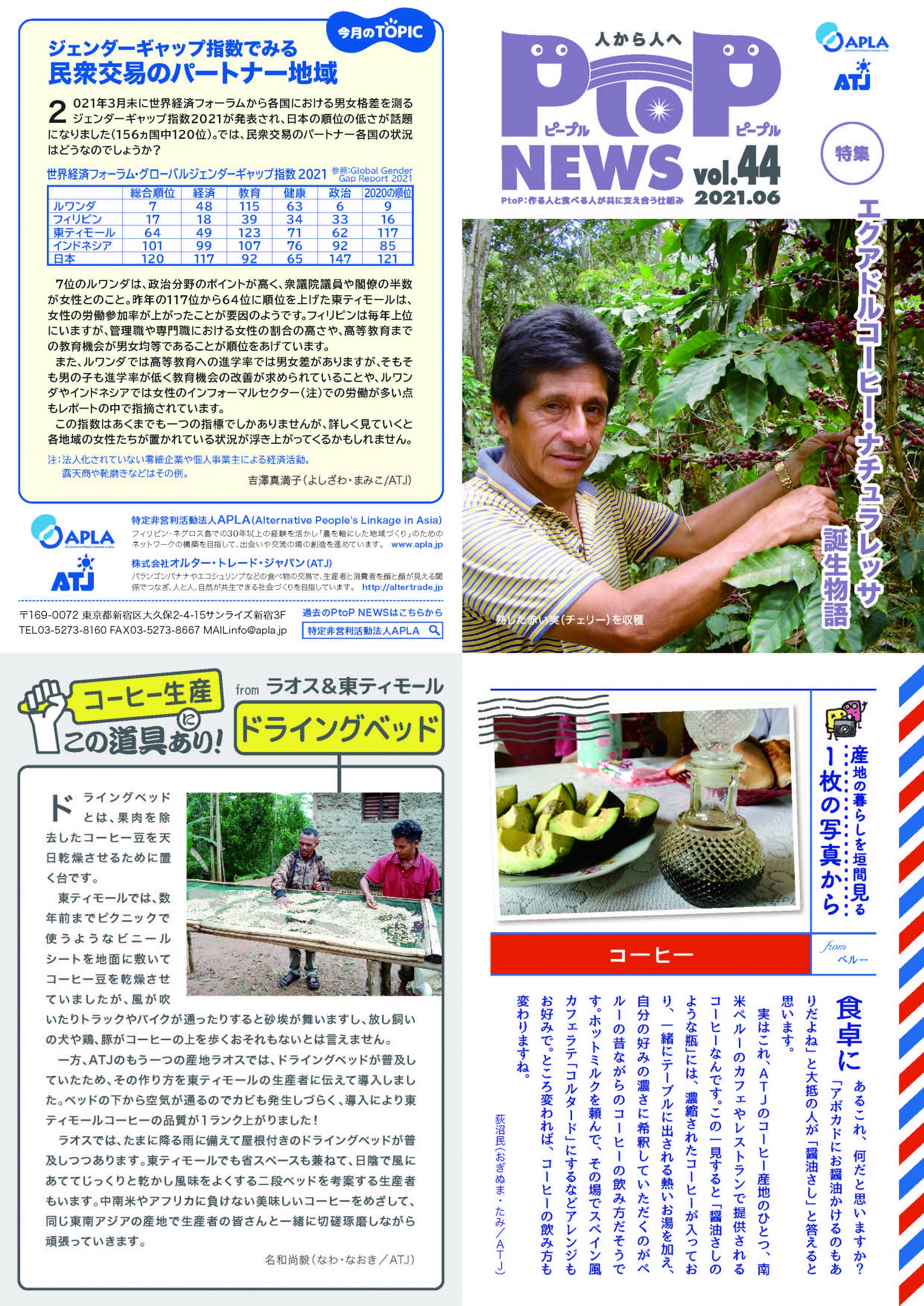

エクアドルコーヒー・ナチュラレッサ誕生物語 from エクアドル

今から遡ること28年前、1993年の春のことです。オルター・トレード・ジャパン(ATJ)初代社長の堀田さんが、足元の麻袋を指して「これはエクアドルで有機栽培された良いコーヒー生豆なんだ。今、一般的な市場で売られている有機栽培コーヒーは、美味しくないうえに値段も高い。ATJは、このコーヒーを美味しくて適切な価格の有機栽培コーヒーとして売り出したい。その仕事をやってみないか?」と声をかけてきました。入社して3カ月、ATJの仕事もまだよくわかってなかったのですが、高校時代からハンドドリップでコーヒーを淹れていた私は好奇心にかられ、「やります!」と即答してしまいました。

威勢よく返事はしたものの、前職での経験は事務や顧客対応のみで、コーヒーの専門知識も商品開発の経験もなく、何から始めたらいいか途方に暮れました。今ならインターネットを駆使し、即座に必要な情報を入手できますが、当時はコンピューターすらなかった時代。コーヒー会社の社長さんにコーヒーという商品や業界の話を聞いて薦められた本を読みあさり、ベテランの焙煎師さんに原料や焙煎の違いによる様々な味のコーヒーを試飲させてもらいました。

■地球の裏側の産地を訪問

そうしてコーヒーという製品になるまでを学んだ後は、原料の生豆を誰がどのように作ったのかを知る必要がありました。

スペイン語が全くできない私は、英語で産地視察のやり取りをしたKave Caféという会社のスタッフのフランシスコを頼りに、一人エクアドルに飛びました。ロサンゼルスからフロリダ経由でエクアドルの港町グアヤキルへ、不安と期待を抱え1日半かけて辿り着いた地球の裏側の国はとても遠かったです。

到着した翌朝早くからフランシスコが運転する4輪駆動車に乗り、車の天井に頭をぶつけそうになりながら、ぬかるんだデコボコ山道を2時間ほど登ったところにコーヒー畑はありました。森の中はひんやりとした空気が心地よく、深緑色の大きな葉が繁ったコーヒーの木が等間隔に植えられ、伸びた枝の先にかわいらしい赤い実がついていました。「食べてみて」とフランシスコに手渡された艶々の赤い実は、ライチのようなさわやかな甘い味がしました。苦いコーヒーの実は甘かったのです。

コーヒー農家の皆さんは、朝から家族総出で熟した実を手で摘みます。熟した実は傷みやすく、収穫したその日のうちに果肉を除去する必要があります。過ぎには軒先で黒くなった過熟な実や青い未熟な実を除いて袋詰めし、夕暮れ前にロバや車で山の中腹にある加工場へ運びこみます。果肉を取り除いて一晩水に浸け発酵させ、翌朝ぬめりを洗い流して、パーチメント(薄殻付きコーヒー豆)にします。それから乾燥場へ運び、上下を返しながら1週間以上乾燥させ、脱穀機にかけて、やっとコーヒー生豆になるのでした。

2日目でコーヒー生豆製造の大変さを全身で感じていた私ですが、最後に重要な仕事が残っていました。手選別です。不良豆が混ざるとコーヒーの味が格段に落ちるため、コーヒー生豆の山の回りに座り込んだお母さんたちが、膝の上の板に広げた生豆から不良豆を一粒一粒取り除きます。黙々と指を動かすお母さんたちによって美味しいエクアドルコーヒーが生まれるのでした。

■商品名は「ナチュラレッサ」

「美味しいコーヒーができるまでの大変さを、飲む人たちに伝えたい」という熱い思いを胸に帰国した私は、商品化に向けて猛ダッシュしました。

ATJがエクアドルから輸入するコーヒー豆には、スペイン語で自然を意味する「ナチュラレッサ(Naturaleza)」という名前が冠されました。その夏に収穫されたコーヒーは「Naturaleza」と印字された麻袋に詰められ、1993年12月、横浜港に到着。わくわくしながら初めて「ナチュラレッサ」に会いに行った倉庫でかいだ、ちょっと甘酢っぱいコーヒー生豆の香りは今でも鮮明に覚えています。

そして、1994年春、ベテランの焙煎師に焙煎され、白いパッケージに入った「有機栽培コーヒー・ナチュラレッサ」がデビューしました。コーヒーの産地や生産者について消費者にあまり知らされておらず、有機JAS法も制定されていなかった時代に、ATJの顔の見える「おいしくて適切な価格の有機栽培コーヒー」として生まれた商品です。あれから28年、今でも「有機栽培コーヒー・ナチュラレッサ」が多くの皆さんに愛飲されていることはその誕生に関わった者として嬉しいかぎりです。

伊沢さゆり(いざわ・さゆり)/ATJ

【バナナニュース316号】バランゴンバナナのひんやり黒糖寒天

黒糖の甘みの中にバナナの酸味と触感がアクセントに。

ひんやりツルっと食べられるので、夏のおやつに最適です。

簡単に作れるのでぜひチャレンジしてみてください。

<材料> 8×16cmのパウンド型1個分

・マスコバド糖(なければ黒糖):130g

・粉寒天:4g

・水:500ml

・バランゴンバナナ:1本

<作り方>

① 水と粉寒天を鍋に入れ、火を入れて混ぜる。沸騰してきたら、かき混ぜながら2分煮る。

② ①を火からおろし、マスコバド糖を加えてよく混ぜる。

③ バナナを縦4等分にし、約1cm角になるように切る(ダイスカット)。

④ 型の底に冷水をあてて、粗熱の取れた②のうち1/4程度を型に入れる。少し固まってきたらバナナを散らして乗せる。これを繰り返して、3層くらいに分けると、全体にバナナが散らばった状態で固められる。最後に残りの1/4を上にかける。

⑤ 冷蔵庫に入れて冷やし固める。1時間程度でできあがり。

※マスコバド糖とは

バランゴンバナナの産地のひとつであるネグロス島のサトウキビで作られた黒砂糖。サトウキビを搾って煮詰めて乾燥させただけのシンプルな製法で作られています。黒砂糖の独特のえぐみがなく、しつこくない甘さが特徴。このレシピでは、お砂糖のおいしさも一緒に味わえます。

レシピを試してみた感想やニュースを読んだ感想などをお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【ガザ救援カンパ】農業へも大きな被害

5月のガザ爆撃では都市部だけではなく、イスラエルとの境界近くに広がる農地でも大きな被害がありました。

ガザのパレスチナ情報省によると、畜産施設、井戸、用水路など490の農業施設が損傷を受けました。15,000リットル以上の牛乳が市場に出せずに廃棄され、飼料や水の供給が止まった養鶏場では23万羽以上の鶏が犠牲となりました。

また、イスラエル政府によって海域が完全に封鎖されているため、3,600世帯の漁師が漁に出られない状況です。

パレスチナ農業開発センター(UAWC)が停戦後に行った現地調査によると、少なくとも2,100棟の温室、50台のソーラーパネル、 190の農業用溜池、50隻の漁船が損傷しました。また、50ヘクタールもの農地で作物が被害を受け、ミサイルにより220箇所の穴があいたと報告しています。

こうした農業への被害により野菜や果物、肉、卵や牛乳などの生産、供給が影響を受けており、ガザ地区の食料事情のさらなる悪化につながっています。また、被害を受けた農家は収入の道が断たれて生活が困窮しています。

パレスチナ農業復興委員会(PARC)とUAWCは、住居を失った都市住民や避難者、農家への食料の緊急配布を進めるとともに、ガザ地区での農業生産を復旧するための支援計画を検討中です。

ATJ及びAPLAでは、引き続き、ガザ地区救援カンパを呼び掛けております。

ガザ地区への救援活動のご協力をお願いいたします。

【ガザ救援カンパ】食料配布支援が始まりました。

5月21日、イスラエル政府とガザ地区を実効支配するハマスとの間で停戦が合意された後、国連が運営を支援する学校に避難していた人びとの多くが帰宅しましたが、9000人程がまだ親族の家に身を寄せています。約40%の住民が水道水を使えず、電気が供給されるのは1日わずか5時間と厳しい生活が続いています。

オリーブオイルの出荷団体のパレスチナ農業復興委員会(PARC)とパレスチナ農業開発センター(UAWC)は、爆撃の被害を受けた人々への物資の緊急配布の準備を進めてきました。そして、5月末より食料などの配布を開始しました。

物資の配布場所では多くの人びとが順番で食料を受け取りました。オリーブオイルなど調味料、パン、クスクス(パレスチナの主食の一つ、小麦粉から作る)や米、豆類、野菜や果物、鶏肉や牛乳、缶詰などを詰めた食料セットを配布しました。

また、毛布やマットレス、幼児がいる家族にはおむつや粉ミルクも配られました。

空爆により広範囲で水道管が損傷したため、ガザ地区では約80万人が清潔な水道水を利用できていません。そのため、飲料水も一緒に配られました。

2005年から境界が封鎖され、物資や人の移動が厳しく制限されているガザ地区では、もともと60%以上の人びとが慢性的な食料不足に陥っており、国際機関などの食料援助に頼っていました。

さらに、10日間に及ぶ交戦では農民が爆撃を恐れて畑に行けなくなったり、漁師も漁に出ることを禁じられたため、新鮮な野菜や果物、卵や肉、魚などが流通せず、ガザ地区の食料事情は極端に悪化しました。

PARCとUAWCでは当面の期間、こうした食料支援を続ける予定です。

引き続き、パレスチナ・ガザ地区救援カンパへのご支援・ご協力をお待ちしております。詳しい募金方法については、こちらをご覧ください。

どうぞよろしくお願いいたします。

【バナナニュース314号】コロナ禍での生産者の暮らし ~ミンダナオ島~

フィリピンでは、今年3月以降にコロナの第2波に見舞われ、マニラなどの都市部を中心に新規感染者が急増し、4月には1日1万人を超えました。5月中旬時点では1日6千人ほどに減少しています。バランゴンバナナの産地は地方にあり、都市部のような感染拡大は起きていませんが、それでも生産者の暮らしに影響が出ています。

データ元:Our World in Data

左の写真は、今年5月のネグロス島バコロド市内のジープニー(乗り合いバス)車内の様子です。

プラスチックのシートで間仕切りすることが全国的に義務付けられているとのことです。

一般的なジープニーは定員18名ですが、現在許されている定員は13名で す。

す。

下の写真はコロナ前のジープニーの様子です。

<生産者へのインタビュー>

現地パートナーのATPIスタッフのアーウィンさんが、今年5月にミンダナオ島南コタバト州ツピ町でインタビューを行いました。

■アルバート・バラソさん(65歳)

バラソさんは、2014年にココナッツと混植する作物を探していました。畑に近づくことのある孫のことを思うと農薬を使う作物は植えたくないと考え、バランゴンを選びました。

-バラソさんにコロナ禍の暮らしを聞きました。

「コロナ禍以前は家族と一緒に町に出かけ、ウィンドウショッピングやコーヒーを飲むのが寛ぎの時間でした。親戚にも定期的に会っていました。そうした絆を深める機会がコロナ禍でめっきり減ってしまいました。マスクとフェイスシールドの着用が煩わしいので、今は町には出ずに、自宅と畑で時間を過ごしています。少し退屈です。

仮に家族が感染して亡くなるようなことがあった場合に、火葬されてしまうことも受け入れがたく、戸惑いを覚えます。(※フィリピン人の9割以上がキリスト教を信仰しており、キリスト教では土葬が基本。)

孫の教育についても心配です。1年以上対面での授業がなく、自宅学習用の教材を使って親が教師役になることが求められています。子どもの学力を伸ばす機会が制限されています。

海外での出稼ぎの仕事も減ってしまいました。以前は娘(ひとり親)がクルーズ船で働いており、仕送りもしてくれていましたが、現在は家に戻っており、家計も厳しくなっています。(※フィリピンの海外出稼ぎ労働者は2019年時点で約220万人に上っていました。)

私たちの町でワクチン接種が行きわたり、コロナが収束し、早く元の生活に戻ることを願っています。」

■マメルト・エナテさん(83歳)

ツピ町からのバランゴンバナナの出荷が始まったのは約20年前ですが、エナテさんはその初期からのメンバーの一人です。7人の子どもを育てあげ、現在は21人の孫がいます。現在バランゴンを140株栽培しており、もう少し増やす計画を持っています。

「コロナ禍での移動制限が厳しかったときは感染しないように、農作業用にたてた小屋で過ごしていました。コロナ前はバナナの出荷のある日は、バナナと一緒にパッキングセンターまで行き、近くの市場で買い物をすることが日課であり楽しみでした。現在は外出を控え、家で過ごしています。マスクとフェイスシールドの着用が面倒なので、市場にも行っていません。

最近1回目のワクチン接種を受けました。友人からはワクチン接種に対して否定的なことも言われましたが、高齢で免疫が低下しており感染が心配だったので打ちました。無料で受けることができるので友人たちもワクチン接種を受けたらいいと思います。

早く以前のような暮らしに戻りたいです。コロナ禍が早く終息し、余生を穏やかに過ごしたいと思っています。」

次号【バナナニュース315号】コロナ禍での生産者の暮らし~ミンダナオ島~ その②では、若い世代の生産者へのインタビュー記事を掲載しています。

――――――――――――――――――――――――――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]

PtoP NEWS vol.44

PDFファイルダウンロードはこちらから→P to PNEWS vol.44

【バナナニュース315号】コロナ禍での生産者の暮らし ~ミンダナオ島~ その②

コロナ禍の影響について、今回はミンダナオ島南コタバト州ツピ町の若い生産者に話を聞きました。現地パートナーのATPIスタッフのアーウィンさんが、今年5月にインタビューを行いました。

※前回のインタビュー【バナナニュース314号】コロナ禍での生産者の暮らし~ミンダナオ島~もよろしければご覧ください。

■レイモンド・ハトランさん

(36歳、愛称:タタ)

タタさんは、奥さんと7歳と10歳の息子2人の4人家族です。以前はマニラでドライバーとして働いていましたが、2年前に生まれ故郷のツピ町に戻り、畑を借りてバランゴンバナナの栽培(400株)を始めました。多くの親戚がバランゴン栽培に取り組んでいたためです。

彼にとってコロナの影響は甚大で、働き口が減ったために収入が大きく減少してしまいました。副業だった日雇いドライバー(トラックの運転手やレジャーに行く人々の代行運転)の仕事がなくなり、また昨年は建設プロジェクトが中断されたために、石工や大工の仕事を見つけることも困難になりました。

奥さんは宝くじの販売員をしていましたが、その仕事も今年の1月まで中断されていました。バランゴンバナナの収穫量が増えて、少しでも生活の足しになればと思っています。

子どもの教育についても心配だと言います。コロナが発生して以降、フィリピンの学校では対面授業が再開されておらず、自宅での学習が続いています。彼も奥さんも高校までは卒業していますが、それでも小学生の息子たちに十分に教えられていないと感じているそうです。コロナが早く収束し、仕事も学校も以前の状態に戻ることを願っています。

■マイケル・バスケスさん(23歳)

「パートナーと同棲しており、2歳になる娘がいます。建設現場で作業員として働いており、それがメインの収入源です。月に5,000~7,000ペソ(約1.4万円)の収入があります。バランゴンバナナは1,200株植えており、2週間に1度の収穫で、2,000ペソ(約4,800円)の収入になります。

昨年はコロナの影響で建設プロジェクトが中断され、再開後も働く人数が制限されているため、収入が減ってしまっています。昨年のロックダウン時は仕事がなく、家でじっとしていました。バスケットボールが趣味でしたが、コロナ以降は楽しむことができていません。

一方、ロックダウンの時期は家族と一緒に過ごせる時間が増えたので、家族の距離が縮まりました。衛生面や食事についても意識するようになりました。以前は食事にはあまり気を使っておらず、麺類などのすぐに作れるもので済ませていました。今は免疫力を高めることを意識して、栄養価の高い野菜(葉物や有機の野菜など)を食べるようにしています。地方行政が出す規制についても注意を払うようになりました。機会があればワクチン接種を受けたいと思っています。」

(注:フィリピンではコロナ対策として、テレビで専門家が免疫力を高めるために栄養価の高いもの(葉物野菜、モリンガ、果物など)を食べることを呼びかけているそうです。)

【フィリピンでのコロナの状況】

フィリピンでは、今年3月以降にコロナの第2波に見舞われ、6月中旬時点では1日6千人ほどの新規感染者が出ています。

データ元:Our World in Data

印刷版のバナナニュースでは、「バランゴンバナナの産地は地方にあり、都市部のような感染拡大は起きていません」と記載しましたが、6月に入り、都市部に遅れる形で地方でも感染拡大が起きています。

6月16日以降はマニラなどの都市部の規制が4段階中の上から3番目(GCQ)に緩和された一方で、地方における規制が強化されました。バランゴンの産地では、東ネグロス州などが上から2番目に厳しい規制(MECQ)の対象地域になっています。特に東ネグロス州の州都のドマゲッティ市はマニラ首都圏以外の地域の中で最も深刻な状況とされています。現時点では、バランゴンバナナの集荷作業には影響は出ていません。

なお、今回のインタビューが行われたツピ町は、上から2番目の規制対象の州にあります。

フィリピンのワクチンの接種状況についてはOur World in Dataのデータによると、6月22日時点で、ワクチンを1回以上接種した人は人口比の6.2%であり、同時期の日本の接種率(19%)の3分の1ほどです。

フィリピン政府は6月上旬時点で1.13億回分のワクチンを発注しており(人口は2019年の統計で1.08億人)、内訳は、中国のシノバック社が2,600万回分、ロシアのスプートニクV社が1,000万回分、モデルナ社が2,000万回分、アストラゼネカ社が1,700万回分、ファイザー社が4,000万回分です。そのうち、6月14日までに1,260万回分のワクチンが到着しています。

また、フィリピン政府は、国民がメーカーをえり好みし接種が遅れる事態を避けるために、接種対象者に直前までメーカー名を告知しないよう地方自治体に指示を出しています。

※ワクチンについての情報は下記のニュースから引用しています。

――――――――――――――――――――――――――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]

パレスチナ・ガザ地区救援カンパのお願い

東エルサレムにあるシェイク・ジャラ地区におけるパレスチナ人居住者の強制立ち退き命令、そして、イスラム教徒にとって最も神聖な月(ラマダン)に聖地アルアクサー・モスクで起きた衝突をきっかけに、イスラエル政府とガザ地区を実行支配するハマスの間で大規模な戦闘が発生しました。

とりわけイスラエル軍によるガザ爆撃は5月10日から停戦となる21日まで続き、国連報告によると、ガザ地区では子ども66人を含む242人が犠牲となり、負傷者は1,948人にのぼりました。この間の住宅地への爆撃で15,700もの住居が破壊されました。そのため、停戦時には国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)が運営支援する学校に約71,000人、親戚の家に約35,000人が避難していました。

こうした事態を受けて、パレスチナのオリーブオイルの2つの出荷団体、パレスチナ農業復興委員会(PARC)及びパレスチナ農業開発センター(UAWC)では、爆撃によって家が壊された家族に対する緊急救援を開始しました。

弊社と姉妹団体のAPLAでは、パレスチナの人々に心からの連帯を込めて、両団体の活動を支援するため募金を呼びかけます。

何卒できる限りのご協力をお願い申し上げます。

救援活動について

- 家から着の身着のままで避難したので、多くの避難民が食料や日常生活に必要なものを何も持ち出せませんでした。PARCはオリーブオイルや調味料、主食の一つであるクスクス、粉ミルクなどを詰めた食料セットを配布します。UAWCは食料セットに加えて毛布やおむつの配布も予定しています。

- 食料は主にヨルダン川西岸地区の小規模農家や農業協同組合から購入し、ガザ地区に運搬します。

- PARC、UAWCは独自に救援活動を行いますが、支援区域や支援者が重ならないように適時、情報交換しながら活動を進めます。物資配布はガザ地区職員の他、ボランティア、関係する青年、女性団体などの協力を得て行います。

- 家を破壊された人びとの住居再建、大きな被害を受けた農地や農業施設の復興も大きな課題です。現地の状況に合わせて必要な支援を行っていきます。

募金方法

募金の受付の窓口は姉妹団体であるNPO法人APLAとなります。

■郵便振替

00190-3-447725 特定非営利活動法人APLA

※通信欄に必ず「ガザ救援」と明記ください。

■銀行振込み/クレジットカード決済

寄付フォーム からご寄付いただけます。「支援の種類」で「今回のみ」、「寄付の使途」で「81.ガザ救援」をお選びいただき、必要事項をご記入ください。

- 領収書の発行は省略させて頂きます。領収書が必要な場合はAPLA事務局までご連絡下さい。

- 募金総額の一部(上限10%)を事務経費のために使用させていただきますこと予めご了承ください。

パレスチナが燃えている~ガザ情勢~

メディアでも報道されておりますように、ガザ地区では5月10日よりイスラエル軍による爆撃が続き、国連人道問題調整事務所(OCHA)によると、5月19日現在、子ども63名を含む219名が犠牲となりました。

パレスチナのオリーブオイルの出荷団体、パレスチナ農業復興委員会(PARC)及びパレスチナ農業開発センター(UAWC)に関係者の安否を問い合わせたところ、PARCのフェアトレード事業会社であるアルリーフの職員、Nayef Al Neseroneさんの娘のパートナーであるMohammed Abu Ayeshさん(28歳)が爆撃で亡くなられたそうです。ATJが扱うオリーブオイルの産地であるヨルダン川西岸地区でも緊張が高まっており、イスラエル入植者によるオリーブ生産者に対する嫌がらせが発生している模様です。

2,200人以上の犠牲者を出した2014年の戦争以降、最大規模となった今回の爆撃がなぜ起きたのか、その背景についてはPARCからのアピール「パレスチナが燃えている~占領に終止符を、パレスチナに解放を」をご覧ください。

イスラエル政府、ハマス双方ともに攻撃を止める姿勢が見られない中、日々犠牲者が増えていく事態を受けて、5月17日、国内でもパレスチナに関わる4つのNGOが外務省に対して一刻も早い停戦に向けた外交的努力を求める声明を提出しました。ATJも呼び掛けを受けて、賛同団体として名前を連ねました(5月20日時点で15の団体が賛同しています)。

JVC – 【日本のNGO団体の声明】イスラエルおよびガザに一刻も早い停戦を – 声明/提言書など

壁に囲まれ逃げることもできない中で爆撃にさらされ、恐怖に脅えるガザの人たちが安心できる日が1日も早くくるように願っています。

【バナナニュース313号】天候不順とコロナ禍の影響 ~ネグロス島~

フィリピンのネグロス島では、1~2月は北東からの季節風が吹き、毎年低温(と言っても最高気温は30度近くにはなります)と強風被害により収穫量が減少する時期にあたります。今年はそこにラニーニャ現象*が重なり、乾季(12~5月)にも関わらず1~2月に雨が降り続きました。その結果、普段この時期には広がらない葉の病気(シガトカ病)の被害が出て、収穫量が減少しました。3月上旬にバナナの生育状況などを3人の生産者にインタビューしました。

◆東ネグロス州カンラオン市に住むフローラ・デトマルさん

フローラさんと夫のフェリペさん

カンラオン市 出典:Mike Gonzalez (TheCoffee) – Wikipedia

2016年からオルタートレード社にバランゴンバナナの出荷を始めました。市場とは違って定期的に決まった価格で買い取ってくれることに魅力を感じたためです。

1月から3月の彼女のバナナの収穫量は12月までと比べて半減してしまいました。例年この時期は強い北風が吹き収穫量が減少する時期なのですが、それに加えて今年は乾季にも関わらず雨が降り続き、葉の病気が広がったことが要因です。

フローラさんの夫のフェリペさん

コロナ禍により暮らしぶりも変わりました。移動制限によって、行きたいときに隣村や町に行けなかったり、副収入の稼ぎ口も減ってしまいました。移動制限が最も厳しかった時期は、外出のための許可証を携えて町に日用品を買いに出かけました。現在は収入が減っているので、町での買い物は暮らしに必要な最低限の日用品に留めています。

自宅学習をする次女のジーングレースさん。観光に関わる仕事に就くのが夢。

子どもの教育も影響を受けています。長男はマニラで働いており、一緒に暮らす長女はすでに結婚しています が、次女はまだ就学中です。 フィリピンの学校では1年以上対面での授業が中断されており、住んでいる地域のネット環境が悪くオンライン授業も選べないため、遠隔用に準備された教材を使っての自宅学習が続いています。

※印刷版での子どもたちの情報が間違っていたため訂正します。

フローラさんの自宅

コロナ禍の不安の中でバランゴンの収穫量も減り、最近あまり楽しいことはないですが、1歳の孫の面倒を見たり、空いた時間にテレビや映画を見て気分転換をしています。天候も良くなってきているので、4月の収穫分からバランゴンの収穫量の回復を期待しています。

◆東ネグロス州サンタカタリーナ市マンサグマヨン村のサミーさん

マンサグマヨン村のサミー・サラさん

サンタカタリーナ市 出典:Mike Gonzalez (TheCoffee) – Wikipedia

「昨年の10-12月の収穫量に比べると、1-3月は半分くらいに減りました。シガトカ病に加えて、バンチートップウィルス病(注:アブラムシが媒介する病気で感染した株は収穫が見込めなくなる)の影響です。今は、ウィルス病に感染した株の抜き取りと植え替え作業をしており、またオルタートレード社(ATPI)が支給してくれる鶏糞の到着を待っているところです。雨に合わせて鶏糞をまく予定でいます。ちなみに、私の畑は乾季に吹く北東からの季節風の強風被害は受けづらい立地ですが、雨季に吹く南西からの季節風の影響は受けます。

私が住む村では、季節風の影響で2-3月の収穫量が減少するのはバランゴンに限ったことではなく、他の品種のバナナも似たように減少しています。

2-3月にバランゴンの収穫量の減少を抑えるため、私の場合は株の植え替えと施肥が必要と思っています。古い株は植えてから20年くらい経過しており、土も痩せてしまっているのためです。

バランゴンを栽培していて一番心配していることは気候変動です。昔は午前11時頃までは畑で作業ができる気温でしたが、今は朝7時の時点でとても暑くなっています。気候が変化してしまっていることを農家として実感しており、最近バランゴンの収穫量が減少している一因にもなっています。

コロナ禍の影響ですが、畑仕事には影響はありませんが、移動制限が厳しいので、町に買い物に行くことがめっきりなくなりました。」

◆西ネグロス州サンカルロス市コドコド村のエディーさん

コドコド村のエディーさん

サンカルロス市 出典:Mike Gonzalez (TheCoffee) – Wikipedia

「バランゴンの収穫量は、去年の末に比べると半減してしまっています。例年この時期は季節風の影響で収穫量が減少しますが、今年は1-2月に雨が降り続いたことで葉の病気であるシガトカ病が広がり、さらに収穫量が減少しました。感染した葉を切り落とす努力をしましたが症状がひどかったので、基準の太さに達しないバナナが多く不合格品が多くでました。収穫量の回復は5月くらいになりそうですが、オルタートレード社から支給される鶏糞を3月中に施用できれば回復が早まるかもしれません。いまは、健康な葉が増えてきているので、このまま順調であれば、いいバナナが収穫できそうです。」

-いつも収穫量が減少する2-3月(注:日本では3-4月のお届け分)に収穫量を維持するアイデアは何かありますか?

「アミハン(北東からの季節風)の影響を受けにくい畑にバランゴンを植えて、施肥もしっかりすることだと思います。」

-現在の暮らしは?

「コロナ禍の影響は、農業をする上では大きな影響は受けていませんが、移動制限が厳しいので、町などの行きたい場所に気軽に行けなくなっているのが大きな変化です。現在バナナからの収入が減っていますが、畑で作物の世話をすることを日々楽しんでいます。心配事としては、雨季(6-11月)が来たときにシガトカ病がまた蔓延しないかということと、台風被害です。天候についてはいつも心配の種です。」

なお、コロナの影響ですが、フィリピンは4月上旬の段階で、連日1万人前後の新規陽性者が報告されており、2度目の大きな波を迎えています(人口は2019年時点で1.08億人)。感染者の多くがマニラ周辺の地域であり、バランゴンバナナの産地がある地域では感染者が急増する状態にはなっておらず、ほとんどの産地が最も低い規制レベルの地域に属しています。4月上旬時点では、バナナの出荷作業に大きな影響は出ていません。

*太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より低い状態が続く現象。日本を含め世界中の異常な天候の要因となり得ると考えられています。 出典:気象庁

【バナナニュース314号】コロナ禍での生産者の暮らし ~ミンダナオ島~

フィリピンでは、今年3月以降にコロナの第2波に見舞われ、マニラなどの都市部を中心に新規感染者が急増し、4月には1日1万人を超えました。5月中旬時点では1日6千人ほどに減少しています。バランゴンバナナの産地は地方にあり、都市部のような感染拡大は起きていませんが、それでも生産者の暮らしに影響が出ています。

データ元:Our World in Data

左の写真は、今年5月のネグロス島バコロド市内のジープニー(乗り合いバス)車内の様子です。

プラスチックのシートで間仕切りすることが全国的に義務付けられているとのことです。

一般的なジープニーは定員18名ですが、現在許されている定員は13名で す。

す。

下の写真はコロナ前のジープニーの様子です。

<生産者へのインタビュー>

現地パートナーのATPIスタッフのアーウィンさんが、今年5月にミンダナオ島南コタバト州ツピ町でインタビューを行いました。

■アルバート・バラソさん(65歳)

バラソさんは、2014年にココナッツと混植する作物を探していました。畑に近づくことのある孫のことを思うと農薬を使う作物は植えたくないと考え、バランゴンを選びました。

-バラソさんにコロナ禍の暮らしを聞きました。

「コロナ禍以前は家族と一緒に町に出かけ、ウィンドウショッピングやコーヒーを飲むのが寛ぎの時間でした。親戚にも定期的に会っていました。そうした絆を深める機会がコロナ禍でめっきり減ってしまいました。マスクとフェイスシールドの着用が煩わしいので、今は町には出ずに、自宅と畑で時間を過ごしています。少し退屈です。

仮に家族が感染して亡くなるようなことがあった場合に、火葬されてしまうことも受け入れがたく、戸惑いを覚えます。(※フィリピン人の9割以上がキリスト教を信仰しており、キリスト教では土葬が基本。)

孫の教育についても心配です。1年以上対面での授業がなく、自宅学習用の教材を使って親が教師役になることが求められています。子どもの学力を伸ばす機会が制限されています。

海外での出稼ぎの仕事も減ってしまいました。以前は娘(ひとり親)がクルーズ船で働いており、仕送りもしてくれていましたが、現在は家に戻っており、家計も厳しくなっています。(※フィリピンの海外出稼ぎ労働者は2019年時点で約220万人に上っていました。)

私たちの町でワクチン接種が行きわたり、コロナが収束し、早く元の生活に戻ることを願っています。」

■マメルト・エナテさん(83歳)

ツピ町からのバランゴンバナナの出荷が始まったのは約20年前ですが、エナテさんはその初期からのメンバーの一人です。7人の子どもを育てあげ、現在は21人の孫がいます。現在バランゴンを140株栽培しており、もう少し増やす計画を持っています。

「コロナ禍での移動制限が厳しかったときは感染しないように、農作業用にたてた小屋で過ごしていました。コロナ前はバナナの出荷のある日は、バナナと一緒にパッキングセンターまで行き、近くの市場で買い物をすることが日課であり楽しみでした。現在は外出を控え、家で過ごしています。マスクとフェイスシールドの着用が面倒なので、市場にも行っていません。

最近1回目のワクチン接種を受けました。友人からはワクチン接種に対して否定的なことも言われましたが、高齢で免疫が低下しており感染が心配だったので打ちました。無料で受けることができるので友人たちもワクチン接種を受けたらいいと思います。

早く以前のような暮らしに戻りたいです。コロナ禍が早く終息し、余生を穏やかに過ごしたいと思っています。」

次号【バナナニュース315号】コロナ禍での生産者の暮らし~ミンダナオ島~ その②では、若い世代の生産者へのインタビュー記事を掲載しています。

――――――――――――――――――――――――――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]