カテゴリー: レポート(パプアのカカオ)

カカオ

【PtoP NEWS vol.28】ここが知りたい! カカオの品種

カカオの木は、大きく分けて次の3品種を源流として、風味や収量や病害虫耐性などの性質の異なる様々な派生種が世界各地で栽培されています。

・クリオロ種

最も原種に近く、中南米で有史以前から生育していたと言われています。

病害虫に弱く栽培が難しいために、現在はベネズエラ、メキシコなどでごく少量のみ生産されています。

苦味や渋みが少なくマイルドな風味でフレーバービーンズと呼ばれています。

・フォラステロ種

南米のアマゾン川、オリノコ川の源流域が原産です。

病害虫に強く成長が早いために西アフリカや東南アジアなど主な産地で栽培され、世界の生産量の80%以上を占めています。

渋味と苦味が強い味です。

・トリニタリオ種

カリブ海のトリニダード島で偶然に生まれたクリオロ種とフォラステロ種の特徴を引き継いだ交配種で、栽培が比較的容易で良質な風味を持っています。

インドネシア・パプア州の先住民族の人びとは、「カカオ・ベランダ(オランダ)」と呼ばれるカカオの木を大切に育てています。

オランダ統治下でフォラステロ種、クリオロ種、それらの自然交配種や派生種であるケラファト種など、多品種が植えられました。

後のインドネシア統治下で高収率のハイブリッド種への植え替えが進みましたが、オランダ時代に植えられ今でも生き残っている品種は病害虫に強く風味も良いとして今でも村々で引き継がれています。

義村浩司(よしむら・ひろし/ATJ)

パプアからの便り Vol.05 発行/2018年7月25日

カカオ産地のインドネシア・パプア州では、3月から6月にかけてのカカオ収穫ピークが一段落しました。

お陰様で、今年の収穫状況は良く、KAKAO KITA(わたしたちのカカオ社、以下カカオキタ)と一緒に取り組んでいる村々からもたくさんのカカオ豆が集まりました。

これからカカオの小さな花が大きな実になるまで(約6ヵ月)、カカオの木を大切に手入れしていかなければなりません。

特にカカオの花は雨にあたると落ちてしまうことが多いので、花が咲く時期に雨の日が多いとカカオ生産者たちの顔が曇ります。

幸い今年はこの時期、南半球が冬の季節を迎えている影響なのか、雨が少なく比較的乾燥した気候です。たくさんの花が実を結びますように!と期待しています。

さて、今回はカカオキタの貯蓄プログラムについて少しお話させていただきます。

カカオキタはカカオの生産者(パプア先住民族)からカカオ豆を買付けている事業体で、生産者から消費者までそこに関わる人びととの「友情と連帯」を基盤とした切磋琢磨の学び合いを通じて、自然と共生するパプア先住民族の社会と文化を維持・発展させることを事業の目的としています。

このため、ただ単にカカオ豆を買付けることをしていません。何よりも生産者一人一人とのコミュニケーションを大事にし、地域全体が住民たちの力で少しづつ良い方向に向かっていくことに伴走していきたいと思っています。

【カカオを通じた取り組みの理解を深める】

カカオキタではカカオの買付をはじめる前に、対象の村で生産者を集めて説明会を開いています。

説明会では、「カカオキタは単にカカオ豆が欲しくて買付けているわけではない。」ということをまず強調します。

カカオ豆を通じて、遠く日本の人びとと繋がること、友達になること、お互いの違いを尊重し、その違いが力となって関係性が発展していくこと、などをカカオキタ代表のデッキーさんが情熱込めて語りかけます。

「わたしたちはカカオにパプア人の誇りと友情を託しているのだ。良いカカオ豆であるという誇り、そして食べる人を思い農薬や化学肥料を使わない安心・安全のカカオを届ける、という友情だ。」

デッキーさんの話に耳を傾ける人びとの目は輝き、何か新しいこと、素敵なこととして、パプアの人びとの胸に響いていると思います。今までは、現金を得るためだけだったカカオに、新しい意味ができました。

【貯蓄プログラム】

デッキーさんはカカオ事業をはじめる当初から、「パプア人は現金を手にしてもすぐに使って手元に残らない。これでは意味がない。

カカオを売って得たお金の一部を貯金するプログラムを平行して行うことが大事だ。」と言っていました。

貯蓄プログラムをはじめた2015年6月、プログラムの説明会で銀行に貯金するシステムは何やら良くわからないが、デッキーさんが言うように「子供の教育や家族が病気になった時に備えてお金を貯めるのは良いことだ」と思う人が、最初は17名程が口座開設しました。

その後口座開設者はどんどん増えて、2018年6月末時点で口座開設者は10カ村で240名になりました。

カカオキタ貯蓄プログラムとタイアップしているのは1990年代にパプアのNGOがバングラディシュのグラミン銀行から学んで設立した民衆信託銀行です。

小さな民に寄り添う民衆銀行は不備のある身分証明書でも口座開設OK、というところが有難いです。(村では有効な身分証明書を持っていない人も結構多いのです。)

生産者はカカオキタに豆を売るときに貯金したい額をカカオキタに預け、カカオキタが町の民衆銀行で代理で入金します。

カカオキタの買付では多くの人が通帳を手に豆を集荷所に持ってきます。

だいたい、5万ルピア、10万ルピア(日本円で約400円、800円)を貯金に回すという人が多いです。

収穫ピーク時は多くの生産者が貯金するので、カカオキタは豆と一緒にたくさんの通帳も持ち帰ります。

貯蓄プログラムをはじめてから3年目、貯蓄の習慣は生産者の間に根付いてきたようです。

デッキーさんが貯蓄プログラムを考えたその先には、実は、「将来生産者協同組合を立ち上げるときに、生産者自身が出資できる資金を準備すること」、がありました。

この組合を立ち上げる取り組みはまだもう少し先の話になりそうですが、その目標に向けて毎日の活動を大切にしながら着実に一歩づつ、頑張ります!!!

(報告:ATJ 津留歴子)

[box type=”shadow”]【この便りについて】

株式会社オルター・トレード・ジャパンが取り組むインドネシア・パプア州のカカオ民衆交易プロジェクトの、顔の見える関係だからこその産地の情報をお届けします。このカカオ民衆交易では、「パプア人の、パプア人による、パプア人のためのカカオ事業」を現地で推進すると同時に、カカオを作る人、チョコレートを食べる人が相互に学び合い、励まし合いながら人と自然にやさしいチョコレートを一緒に創造していくことを目指しています。

HP:https://altertrade.jp/wp/cacao[/box]

【PtoP NEWS vol.22 特集】パプア クラフトチョコレートの2年目~美味しいチョコレートを自分たちで作る!~from インドネシア・パプア州

パプアのカカオ生産者の「自分たちが育てたカカオから作ったチョコレートを食べたい!」という素朴な願いを実現したのが「パプア クラフトチョコレート」でした。

パプア産カカオ豆をジャワ島にある国立コーヒー・カカオ研究所のチョコレート工房で手作りチョコレートに仕上げ、それを日本とパプアで同時販売しました。

1950年代にパプアを統治していたオランダがカカオの苗木を先住民族に配布しカカオ栽培を始めて以来、カカオ栽培が続けられてきましたが、最終製品のチョコレートがカカオ生産者の元に届くことはありませんでした。

生産者は「カカオは現金収入になる」、という認識だけで半世紀以上カカオ栽培が続けられてきたのでした。

売るだけでは物足りない!

2017年1月からカカオキタ社の拠点であるパプア州ジャヤプラ県で「パプア クラフトチョコレート」の販売を開始するや、評判が口コミで広がり、月に100 ~200個が売れていくという状況が続きました。

積極的な販売活動を展開することが今後の大きな課題ですが、それでも地元の少し高級なスーパーマーケットや空港内のカフェ、観光地で有名な山岳部ワメナのホテルなどからの卸し注文が途絶えることはありません。

「パプア産のカカオから美味しいチョコレートができる」ということに自信を持ったカカオキタのスタッフは、ジャワ島で製造されたチョコレートを売るだけでは物足りなくなり、自分たちでもチョコレートが作れるはずだと考えるようになりました。

こうして始まったのが、原料生産地での一貫製造、森から収穫したカカオ豆を現地で最終製品のチョコレート菓子にしよう、という新たな挑戦です。

小さなお菓子工房が完成!

カカオキタのスタッフがチョコ菓子づくりの指導を受け、2017年9月には、アジア民衆基金(APF)から融資を受けて、小規模なチョコレート製造機械を事務所に設置し、板チョコレート、ブラウニー、チョコレートアイス作りを始めました。

本当に美味しいものができて、今までお菓子を作るなんて考えもしなかったスタッフのジョンを中心に楽しく作業に取り組んでいます。

一番人気はカカオマスを贅沢に練り込んだアイスクリーム。

こちらはジャヤプラ県の中心部にあるパプア農村発展財団(YPMD)事務所内の冷凍庫に在庫を置いて友人を中心に販売を始めたところ、やはり口コミで評判が広がり、毎日コンスタントに50個近くも売れています。

アイスクリームはジャワ島からの移住民が押し車で売りに来るのが今までの風景でした。

合成甘味料や着色料を使ったアイスの味しか知らなかった人びとは、本物のチョコレートアイスの美味しさに目を丸くしています。

値段は少し高めですが、それでも本物の美味しさを知ると安い方に戻ることはできないようです。

YPMD事務所に毎日売りに来ていたアイスクリーム屋さんの姿もいつしか見なくなりました。

自分たちで作ることで大きな変化が!

カカオ豆からお菓子の素材であるカカオマスを作り、それをアイスクリーム、ブラウニー、板チョコレートにする仕事が増えたことはカカオキタスタッフの仕事へのやりがいに大きな変化をもたらしました。

今までは村でカカオ豆を買付け、それを倉庫で発酵や乾燥をさせるだけでしたが、実際にその原料を食べものにすることで「原料の品質」と「最終製品の味」の関係が良くわかってきたのです。

「発酵が浅かったからチョコの風味がいまいちだな」などとブツブツ言いながら作っています。このことは村でカカオ豆を買付けるときに生産者にしっかり発酵させることの意味を力説することにもつながっています。

今は本当に小さな規模での製造ですが、カカオキタ代表のデッキーさんはこんなに楽しいことをカカオキタだけが独占するべきではない、という考えで、もう少し規模の大きなチョコレート工房を作って、多くの生産者がカカオ豆からチョコ菓子まで作れるようになる学びの場にしたいと計画しています。

津留歴子(つる・あきこ/ATJ)

パプアからの便り Vol.03 発行/2017年9月1日

カカオの産地、インドネシア・パプア州ジャヤプラは連日摂氏30度を超える熱さで、強い日差しがカカオの木にさんさんと降り注いています。日本の皆さまは如何お過ごしでしょうか? カカオキタのスタッフ、生産者たちはみんな元気にしています!

今年は2月、3月にカカオの森の協働手入れ作業を精力的に行ったことが功を奏してか、3月、4月と生産者はたくさんのカカオ豆を収穫することができました。

こうしたカカオキタが生産者と一緒に取り組む活動が他の村にも知れ渡り、最近はカカオキタのメンバーになりたいという村が増えてきました。

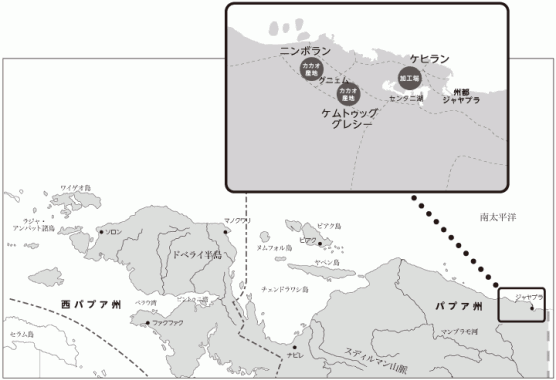

新しくカカオキタの仲間になった村は、パプア州のなかでもオランダが1950年代にカカオ栽培をはじめたグニェム地方にあるスナ村とその近くにあるイブップ村、バンガイ村です。

<スナ村でカカオキタの民衆交易説明会を行いました>

スナ村はオランダがカカオ栽培を1950年代に導入したグニェム地方にあり、村人は昔からカカオ栽培を暮らしの基盤のひとつとしていました。今まではイブ・プール(ジャワ人業者)に、最近はマカッサル人のクスナンさんに売っていたそうです。

スナ村には生産者グループがありメンバーは約50名。このうち30名ほどが集まりました。会合には近隣ブリン村、イブップ村、バンガイ村の生産者も来ていました。

カカオキタ代表デッキーが同じく代表を務めているYPMD(パプア農村発展財団)はスナ村でかつて水道敷設事業を行ったことがあり、会合の挨拶でスナ村の村長は「YPMDの名前はわたしたちの胸にずっと残っていた。」と言い、YPMDの長年の活動が今のカカオ事業に繋がっていることがわかりました。

デッキーは、パプアのカカオ豆から作ったチョコレートが日本で売られていること、ビジネスに慣れていないパプア人を支援してくれる日本の人びとのこと、そして、パプアからはオーガニックで安全な食べ物であるカカオを提供することがパプアのプライドになること、などを得意な歌やユーモアを交え語りかけ、集まった生産者たちは目を輝かせていました。

特に「わたしたちパプア人はインドネシアのなかでは圧倒的にマイノリティーだが、カカオの質はインドネシアを越えて世界で通用する質であることに誇りを持とう!」というところでは皆うれしそうに拍手していました。

<道路拡張工事―木材伐採と自然破壊>

カカオ産地に向かうセンタニ湖から森林地帯に入る道で大工事が進んでいます。

これは内陸部の木材を積みだすコンテナが通れるように道幅を広げているのだそうです。

緑に覆われていた山肌が削られ剥き出しの土が露わになっている横を通過するたびに「これからパプアはどうなるのだろう」という不安が胸に押し寄せます。

(報告:ATJ 津留歴子)

[box type=”shadow”]【この便りについて】 株式会社オルター・トレード・ジャパンが取り組むインドネシア・パプア州のカカオ民衆交易プロジェクトの、顔の見える関係だからこその産地の情報をお届けします。 このカカオの民衆交易では、「パプア人の、パプア人による、パプア人のためのカカオ事業」を現地で推進すると同時に、カカオを作る人、チョコレートを食べる人が相互に学び合い、励まし合いながら人と自然にやさしいチョコレートを一緒に創造していくことを目指します。 HP:https://altertrade.jp/wp/cacao[/box]

【ハリーナ no.38 より】カカオの民衆交易とパプアの未来 ~カカオキタ社代表 デッキー・ルマロペン~

インドネシア・パプア州でのカカオ事業で最初のコンテナを出荷した2012年から数えてすでに5年がたちました。

私は当初から民衆交易を通じて、パプアのカカオ生産者が消費者の要望に応えられる品質のカカオを生産し、そのカカオから確実な収入を得て経済的に自立していく、という道筋を描きました。

その歩みはゆっくりですが、確実に進んでいると思っています。

カカオを通じて幸せになる

パプアの先住民族は豊かな天然資源と共に生きているのに、経済的にはいつも敗者で、自分たちの土地の上で開発の傍観者となっています。

しかし、パプアの人と自然に心を寄せてくれる日本の友人たちと民衆交易を通じて学び合うことで、わたしはパプア人の誇りと尊厳を回復できるのではないかと期待しました。

そして、カカオ事業を推進する母体、「カカオキタ社」を立ち上げました。インドネシア語で「キタ」は私とあなたを含む「わたしたち」という意味です。カカオを生産する人、加工する人、出荷する人、チョコレートを製造する人、売る人、食べる人、そしてカカオを育む大地と森をも含めすべての仲間が協働することをイメージしています。

カカオキタのビジネスのなかでは「みんなで一緒に幸せになる」という考えを大切にしています。例えば、カカオキタは原則、生産者個人から直接カカオ豆を買付けています。

効率性を考えれば、村にいるカカオ集荷人からまとめて買った方がよいはずです。

しかし、それでは一握りの人のみに恩恵が集中し、大多数の人びとと民衆交易を共有するチャンスが生まれないシステムになってしまいます。

生産者との関係づくりはカカオキタのスタッフが村々に買付けにいくとき、集まった生産者たちとカカオ栽培や村で起きていること、人の噂話など多面的に話し合うことで築き上げています。

そこからいくつかのプログラムが生まれました。

「カカオを売っても手元に現金が残らない」と嘆く母親の声に応える形で貯蓄プログラムをはじめました。

カカオの売上の一部をカカオキタが町の銀行に代行で貯金するシステムです。

また、カカオの収穫量が少ないと嘆く生産者たちからよくよく話を聞いてみると、カカオ畑の手入れができていない。

それでは皆で力を合わせて畑の手入れをしようということになり、実行したら収穫量が増えました。

こうして、生産者とのコミュニケーションを大事にすることが問題解決に少なからずつながっています。

知識と技術を分かち合うことで……

次なるステップはパプアの人びとがカカオ豆からチョコレート素材を製造し、お菓子にして地元で販売することです。カカオキタは小規模のチョコレート製造所とそこに併設するカフェをつくる構想を立てています。

このチョコ工房&カフェは、「人びとの集いと学びの場」になり、生産者はここで自ら育てたカカオからチョコレート菓子作りを学び、それを村や町で売り副収入を得ます。

カカオキタがチョコ製造で独占的に儲けるのではなく、その知識と技術を学ぶチャンスを生産者と分かち合い、各個人がそこから小さな経済活動をはじめていくというイメージです。

小さな活動が集まって協働組合に発展するかもしれません。みんなで幸せになる夢は膨らみます。

最後に。悲観的に聞こえてしまうかもしれませんが、率直に言ってパプアの未来は前途多難だと思っています。

パプア先住民族に真の指導者がいないこと、パプア人政治家・役人の汚職、インドネシアの他の島からの移住民との経済格差・競争など、パプア社会に内在している分断と紛争の火種が大きくなりつつあります。

そんななか、パプアの民衆が経済的に安定することは外部の問題に安易に翻弄されないためにも必要です。パプアの未来を考えるとき、先住民族の暮らしや文化を生かしながらパプア人自らが身の丈にあった経済活動の担い手になることがどうしても必要なのです。民衆交易を活かしてそれを実現したいです。

【PtoP NEWS vol.18/2017.09】森のカカオをお届けします!from インドネシア・パプア州

収穫量は良好!

インドネシア・パプア州のカカオ産地では、去る7月に11トンのカカオ豆をチョコレートの原料にするために、二次加工所がある東ジャワ州のスラバヤへ向けて出荷しました。

振り返ってみれば、2016年はカカオキタ社が買付けをしている村々の収穫量があまり芳しくなかったのですが、今年2017年は3月ごろから収穫量が増え、半年で10トン近く(昨年は約6トン)の豆を集荷することができました。

カカオキタ社のスタッフや生産者たちは、収穫量が増えたのはある事が功を奏したと信じています。

そのある事とは、カカオの森の手入れです。そもそものはじまりは、生産者たちが「カカオに病気が蔓延した」「カカオの木が古くて実がつかない」とカカオキタ社代表のデッキーさんに訴えてきたときに、デッキーさんが「嘆く前に、まずはあなたのカカオの森をきれいにしてみたらどうですか?」と、アドバイスしたことにありました。

そして、昨年末にカカオ生産者たちと一年を振り返る話し合いをしたときに、「来年はカカオを植えている森の手入れをしよう」と約束をしたのです。

森の手入れで大変身

こうした経緯で始まった「カカオの森の手入れ作業」。ブラップ村では2月から週に2~3回の頻度で生産者一人ひとりの森(平均1~2ヘクタール)の手入れ作業をしました。20~30人の仲間総出の協働作業です。

この作業を通してわかったのは、カカオは他の樹木に混じって植えられており、鬱蒼とした森の中で太陽の光を十分受けることができず、実が腐っていたり、カビが生えてしまったりしていたことです。

またカカオ周辺の木々が行く手を遮断するように逞しく生い茂り、奥の方に植えられたカカオはそこに到達するのが大変なので、実をつけても収穫されず放置されていることも多々あるようでした。

大ナタを手にした生産者たちが森に入り、一斉に下草や周囲の木々の枝落としをすると、森は日の光を受けて、「ここにも、あそこにも、カカオがあった!」というようにカカオの木々がくっきりと浮かび上がってきたのです。

そして「カカオの森の手入れ作業」の成果があらわれたのかのように、3月からカカオの収穫量がぐっと増えてきました。

月に20日近く、カカオキタ社の軽トラックは片道2~3時間かかる産地を走りまわり、一人ひとりの生産者から豆を買付けました。

今年に入ってからはスナとオンブロップという2つの村もカカオキタ社の生産者グループに仲間入りしました。これらの村でもさっそく森の手入れ作業に着手しています。

新しい仲間にも、貯蓄プログラム(豆の売上の一部を貯金する)を紹介し、多くの生産者が民衆信託銀行で口座を開設し真新しい貯金通帳を手にしました。

生産者が育てたカカオ豆、スラバヤへ旅立ち

カカオキタ社の倉庫では、生豆で買付けたカカオを発酵・乾燥させたり、乾燥豆を追加乾燥して水分含有量を適正な値にします。

生産者が収穫したカカオ豆を良い品質で出荷できるようスタッフは倉庫に住み込みで作業を続けました。

スラバヤへの出荷の1週間前からが追い込み作業です。このときは、臨時の助っ人も含め10人の若者たちが豆の計量、袋詰め、ラベルづくり、袋の縫い付けを絶妙なチームプレーで手際よくこなしていきました。

こうしてすべての準備が整い、ラベルが縫い付けられた袋が整然と並ぶ倉庫で、カカオキタ社のスタッフは「あー、明日でこの豆たちともお別れか」とちょっと寂しそうでした。

7月18日、368袋のカカオ豆が1時間もかからずに20フィートのコンテナに積み込まれ、ジャヤプラ(パプア州の州都)の港へと向かいました。さあ、ここから森のカカオが手から手へと手渡される長い旅が始まります。

津留歴子(つる・あきこ/ATJ)

【カカオキタ3】カカオ生産者と加工チームの挑戦

津留歴子(つる・あきこ)

ATJ カカオ事業担当

[box type=”shadow”]APLAニュースレター『ハリーナ』に連載中の人気コラム、「kakao kita(カカオキタ)」ではカカオ産地の様子や生産者の横顔をお伝えしています。バックナンバーを順次ご紹介します。因みに、「カカオキタ」とは、インドネシア語で「私たちのカカオ」という意味です。[/box]

パプアでは4月からカカオ収穫期に入りました。カカオ・キタでは今季の買付をぼちぼち始めています。その買付に先がけて、日本で年初に販売された『チョコラデパプア』をカカオ村の人びとに届けました。村人はChocola de Papuaとローマ字で書かれた板チョコを手の平に乗せまじまじと見つめた後、「これが我らのチョコか」とニッコリ。味はどうですか?と聞くと、皆口を揃えて「おいしい!」。さて、ここまでは和気あいあい、世界で初めてパプアの名が刻印されたチョコが販売されたことを喜んだのでした。

そして次に、「では、今季の買付価格はいくら?」というシビアな話題に。コメや砂糖の価格が上がっているのだから、カカオ買付価格も上がるべき、というのが生産者の論理。もっともな気もする、が市場経済ではそういかないのが現実、という話をカカオがチョコレート製品になるまでの長~いプロセス、そこにどれだけ多くのヒトとモノが介在するかを説明。村人たちは眉間に皺を寄せながらこの不可解な説明を聞いた後、ため息をつきながら「そりゃ、自分たちでチョコレート作らなくちゃ、ダメだね」という結論に達したのです。いつかは「わたしたちのチョコレート工場を!」という夢は抱きつつ、まずは生産者自身が発酵と乾燥をきちんと行い、質の良い乾燥カカオ豆をカカオ・キタに売るよう頑張ってみましょう、というのが今季の出発点になりました。

カカオ・キタのスタッフとカカオ村の人びとは同じパプア人、家族のような関係です。カカオ事業の進め方について、意見の違いやお互いの利害で口論することがあっても、一緒に問題を解決して先に進もうという気概を持っています。どうしたら売れる価格帯のチョコレートを作れるか、どうやって生産者により恩恵が生まれる構造がつくれるか、このことにカカオ・キタは頭を悩ませながら、トラックでカカオ村を回る日々が続いています。

*この記事はAPLA機関誌『ハリーナ』21号(2013年8月)に掲載されたものです。なお、『ハリーナ』バックナンバーは、最新号を除くすべての記事が無料でお読みいただけます。

【コラム:カカオキタ2】「カカオ・キタ」加工チーム結成

津留歴子(つる・あきこ)

ATJ カカオ事業担当

[box type=”shadow”]APLAニュースレター『ハリーナ』に連載中の人気コラム、「kakao kita(カカオキタ)」ではカカオ産地の様子や生産者の横顔をお伝えしています。バックナンバーを順次ご紹介します。因みに、「カカオキタ」とは、インドネシア語で「私たちのカカオ」という意味です。[/box]

パプアではカカオ収穫期が近づいてきました。現地ジャヤプラでは今季の買付けを始める準備が進んでいます。その手始めに、今季のカカオ加工チームの結成がありました。昨年加工作業に従事したのはヤニム村の青年たちでした。しかし、今年は他の村の人も均等にリクルートしようと、「書類選考」「面接」「雇用契約」という正式な手続きを試みることにしました。しかしこれはパプア人の村社会では普通のことではありません。村では地縁・血縁、友だち同士が誘いあって仕事に就くというパターンが普通です。それが、求人広告なるものが村に張り出され、希望者は「身分証明書のコピーを添付した履歴書をx月x日までに提出」と要求する、村の人びとは違和感をもったでしょう。それでも30名ほどの応募者があり、厳選な書類選考及び面接を経て今季のカカオ・キタ加工チームが3月初め結成されました。

昨年加工場で働いていた若者たちは、自動的に今年も働けるわけではないと知り、がっかり。可哀そうではありますが、「カカオ・キタ」代表のデッキーさんも心を鬼にして、若者たちに事業の枠組みのなかでの仕事を自覚させるためにあえて契約という近代的要素をパプア社会に取り入れてみようとしたのでしょう。試用期間は1ヵ月。この期間に就業規則に違反したり、勤務態度が悪いものは容赦なく補欠の候補者と換えるそうです。そして、加工場で働くスタッフはすべて銀行口座を開設し、給料は振り込み制に。給料日になると、母親が息子からおカネをもらいに加工場の周辺にやってくるという光景がありましたが、これからは銀行前で待ちあわさなければなりません。

自然の中で束縛されずに伸び伸び生きてきたパプアの人びとにとって、規則や契約の中で仕事するということは何を意味するのでしょうか。今季の彼らの仕事ぶりを見てみましょう。

*この記事はAPLA機関誌『ハリーナ』20号(2013年5月)に掲載されたものです。なお、『ハリーナ』バックナンバーは、最新号を除くすべての記事が無料でお読みいただけます。

【コラム:カカオキタ1】 カカオを媒介にして踏み出した一歩

津留歴子(つる・あきこ)

ATJ カカオ事業担当

[box type=”shadow”]APLAニュースレター『ハリーナ』に連載中の人気コラム、「kakao kita(カカオキタ)」ではカカオ産地の様子や生産者の横顔をお伝えしています。バックナンバーを順次ご紹介します。因みに、「カカオキタ」とは、インドネシア語で「私たちのカカオ」という意味です。[/box]

これから、インドネシア領パプアで始まったカカオ事業について連載します。パプアは1969年インドネシアに併合され、その後米国の鉱山会社による銅と金の採掘を皮切りに森林伐採、パームヤシ農園、天然ガス開発などが進められています。近年はこの開発ブームに沸くパプアに仕事を求め流入する非パプア系人口が著しく増加し、都市部では先住民族を数で上回るようになりました。

これから、インドネシア領パプアで始まったカカオ事業について連載します。パプアは1969年インドネシアに併合され、その後米国の鉱山会社による銅と金の採掘を皮切りに森林伐採、パームヤシ農園、天然ガス開発などが進められています。近年はこの開発ブームに沸くパプアに仕事を求め流入する非パプア系人口が著しく増加し、都市部では先住民族を数で上回るようになりました。

太古より自然と共生しながら狩猟、採集、漁労、農耕を営んできたパプア人の伝統的社会はこの50~60年の間に急激なスピードで変容を余儀なくされています。「人が土足で家に踏み込んできて、我々の財産(天然資源)を奪っていく」。パプアで進行している開発は、先住民族の人びとにとっては理不尽な収奪以外の何ものでもないのです。

私は、このパプアに1995年から通いつづけ、1999年~2003年は州都ジャヤプラにあるNGOに居候しながら、パプアの人びととどっぷり付き合い、インドネシアの中でパプア社会が直面する弾圧や差別や周縁化といった問題も肌で感じました。このように書くと、パプアはいかにも暗い社会のように思うかもしれませんが、パプアに行った人はその美しく雄大な自然に圧倒され、やさしい人びとに胸を熱くします。「パプア人って世界中で一番いい人たちですよね」と何人かの人が言うのを聞いたことがあります。

そんなパプア人、少し前までは自分たちの置かれている状況を嘆くばかりでしたが、最近はそれにも飽きた様子。「嘆いても物事は一向によくならない。自分たちで変えなければならない」と。それは、少数民族の社会で慣習法を基準に生きてきた人が、より合理的な関係で築かれている社会と接触し伝統的な価値観が変容していくこと。その過程を「カカオ」というモノを媒介にすすめようとしています。その様子をリアルタイムで皆さんにも知っていただき、一緒に考えていただければと思います。

*この記事はAPLA機関誌『ハリーナ』19号(2013年2月)に掲載されたものです。なお、『ハリーナ』バックナンバーは、最新号を除くすべての記事が無料でお読みいただけます。

【イベント案内】10月21日「パプアのカカオ・チョコレート」学習会

【わたしたちのカカオ日記】「カカオキタに悪い豆は恥ずかしくて出せないよー。」~2015年収穫シーズン始まる~

チョコラデパプアの産地、インドネシア・パプア州ジャヤプラ県では2015年の幕開けとともにカカオも収穫シーズンに入りました。

今日はパプア州のデムタ郡にあるカカオ村へ買い付けに向かいました。

デムタ郡はジャヤプラ県北海岸にあり、前面に海、後ろに森があり、魚も野菜もカカオもある恵まれた地域です。パプア州で共に活動している「カカオキタ(みんなのカカオ社)」は昨年後半よりこの地域にある4つの村で買付をしています。

午前7時カカオキタ社の事務所を出て、現地到着午前10時30分。行程の半分は舗装していないデコボコ道でたっぷり3時間はかかるところです。

この地域は集荷人を置いておらず、カカオキタのスタッフが直接生産者から乾燥豆を買うというシステムです。個々の生産者とコミュニケーションしながら買付すると時間はかかりますが、生産者とのおしゃべりは活気に溢れ、売る人・買う人がお互い心を通わせることを実感できる大切なプロセスです。

今日も、カカオキタの男性スタッフ・メナセさんがカカオ豆からチョコを作った話をしたことをきっかけに、女性たちを中心にチョコづくりの話で盛り上がりました。「チョコづくり講習会、ぜひぜひやって!!」とメナセさんに迫る女性たち。メナセさんも、もう後には引けませんねー!

デムタ地域でカカオ生産している村々は、カカオキタのフィールドスタッフ、ヨセフさんの管轄地域なので、ヨセフさんの指導が生産者に行き届いているようです。生産者のひとりは、「カカオキタに悪い豆は恥ずかしくて出せないよー。」と言っていました。ただ、発酵箱を持っている人がいなく、発酵度合はまちまちです。発酵箱や乾燥台を作り、より良いカカオ豆加工ができるよう産者に呼びかけたいと思います。

この日は4つの村(ムリス・ブザール、ムリス・クチール、アンボラ、ヨウガスパ)から合計110キロの乾燥豆を買付ました。長雨が続いたせいで、収穫量はまだ少なめということです。

今後、一次加工講習会、お菓子講習会などプログラムを実施して、生産者との関係づくりをさらに進めていきたいと思います。

カカオ産地担当 津留歴子

カカオ生産者、自らの豆を加工することに挑戦

カカオ・キタ(カカオ豆の集荷、加工、輸出を担うために設立された現地会社)では今年4月からカカオ豆の買付を6つの村で行ってきましたが、8月に入り今期収穫シーズンもそろそろ終わりに近づいてきた気配です。村人の話では、森のカカオの木には可憐なカカオの花が咲き始めているそうです。花からカカオの大きな実がなりますが、それには約6か月かかります。この間に適量の雨が降れば、おいしいカカオに育ちます。この花が咲く時期に大雨でか弱い花が落ちないことを祈るのみです。

ところで、今期はカカオ豆の買付方法でひとつの試みを行っています。それは、生産者が生豆を質の良い乾燥豆に加工することです。今までは、カカオ・キタが生豆を生産者から買付け、加工場で乾燥と発酵を行っていました。しかし、これでは生産者に進歩はありません。そこで、村の世話人(カカオ・キタの協力者)3人に、発酵箱と乾燥台を貸し出して、基準に沿った加工に挑戦してもらうことになりました。はじめてまだ一ヵ月くらいですが、出来は上々です。カカオ・キタは生産者が加工した乾燥豆を適正価格で買い取ります。こうすることで、生産者側によりおおくの現金が落ちることになるのです。まずは少人数の人びとに試してもらい、成果を出せば他の生産者もきっと真似てみたくなるでしょう。良質のカカオ作りに精を出すことで品質への意識が高まることを期待しています。

津留歴子

チョコラ デ パプア ビデオメッセージ

パプアの先住民族コミュニティが大切に育てたカカオで作ったチョコラ デ パプア、いよいよ、日本で発売が始まりました。

オルター・トレード・ジャパンの津留が初めてカカオの出荷をオール・パプア(すべてのプロセスをパプア先住民族自身が行なう)で取り組んだ意義を語ります(冒頭のみフリッカー[画面のちらつき]が少し出ますがご容赦ください)。

APLA「ホンモノの愛を伝える本当の手づくりチョコレート」ワークショップ

パプアの先住民族が自分たちの森を守りながら育てたカカオ豆を使って、APLAが手作りチョコレートワークショップを企画しました。

【日時】 2013年1月29日(火)14時~16時(13時半オープン)

【会場】レンタルスペース「和日和」 東京都杉並区上荻3-26-14

【講師】出張料理きまぐれや 吉田友則シェフ

【参加費】2500円※ 材料費、おみやげ用チョコレート、ドリンク代込み

詳細はAPLAのイベント情報へ

チョコラ デ パプア:東ティモールからのメッセージ

東ティモールのコーヒー豆とパプアのカカオで作った豆チョコレート。東ティモールでコーヒー生産者を支援するKSIのネタさんから東ティモールのコーヒー豆とパプアのカカオで作った豆チョコレートについてのメッセージです。

コーヒー豆チョコレート

パプア(インドネシア)の生産者から届いたカカオで作ったビターチョコレートで、東ティモールの珈琲豆を包みました。チョコレートのほのかな酸味とコーヒーの苦味が絶妙な、ちょっと大人な風味のチョコレートです。珈琲豆には香りのよいアラビカ種の焙煎豆を使用。民衆交易のカカオとコーヒーがコラボレーションした製品です。

チョコラ デ パプア商品リスト

イベント報告4:パプア・チョコレートの挑戦|民衆交易とパプアのカカオ

イベント報告4:パプア・チョコレートの挑戦

民衆交易とパプアのカカオ

おいしいカカオがなぜ「苦い」のか? お聞きください。

【発言の内容】

このカカオをチョコレートにしてみなさんに食べていただきたいと思っております。しかし、チョコレートを食べれば食べるほどパプアの人びとが幸せになるというわけではないということを最初にお断りしておきたいと思います。

カカオ自体、もともとパプアにあったものではないわけですね。ご存知のことと思いますが、カカオは中南米、インカあるいはマヤ民族の人びとが育てていた植物でありまして、世界的に植民地が広がっていく中でアフリカに移植され、アフリカでは児童労働、内戦を引き起こして、経済混乱を起こす、その中で、今、アジアに、とりわけインドネシアにカカオが移植されて、安定した生産を期待する、ということでチョコレートの世界的な独占企業がインドネシアに次々に工場を作っています。

パプアの人たち、あるいはインドネシアの人たち、農民がカカオの奴隷にされていくという構造が生まれつつあるわけです。

こうした中で私たちがカカオをやるというのはあくまでもパプアの人びとが新しい生き方を作っていくための第一歩として、いわば、最初にエンジンをかけるためにみんなで後ろから自動車をいっしょに押すみたいな話でありまして、カカオのままで幸せになれるという話ではない。

それではパプアの人たちにとっての本当の幸せとは何なのか、ということなのですが、これはデッキーさんたちに真剣に考えていただいて、できるだけ近い将来、また新しい夢を描いていただきたい、と思っています。

そういった意味では、チョコレートとは実に苦い食べ物でありまして、熱帯産物というのはコーヒーにしろ、紅茶にしろ、カカオにしろ、きわめて苦いものであります。

なぜこの苦いものがヨーロッパでデザートになっていったのか、そこには奴隷貿易とプランテーションという抑圧的な大規模農業で作られた砂糖という商品があったわけですね。これは全部砂糖なしで成立しないものなんです。紅茶にしろ、コーヒーにしろ、カカオにしろ。砂糖を大量に消費することがいわば文明国であったわけで、そういう意味では熱帯産品の四大スターといいますか、砂糖、コーヒー、紅茶、カカオ、この苦味をじっくり噛みしめながら、作っている人たちの暮らしを私たちは考えながら生きていきたい。

なぜこの苦いものがヨーロッパでデザートになっていったのか、そこには奴隷貿易とプランテーションという抑圧的な大規模農業で作られた砂糖という商品があったわけですね。これは全部砂糖なしで成立しないものなんです。紅茶にしろ、コーヒーにしろ、カカオにしろ。砂糖を大量に消費することがいわば文明国であったわけで、そういう意味では熱帯産品の四大スターといいますか、砂糖、コーヒー、紅茶、カカオ、この苦味をじっくり噛みしめながら、作っている人たちの暮らしを私たちは考えながら生きていきたい。

カカオについても私たちが民衆交易と言っていることはまず最初に互恵、お互いがこの関係において恵まれていくということが前提にあります。それからその互恵の関係を継続するために交換を、つまり貿易、やりとりを続けていくということがあります。そしてお互い利益が生まれたところで、いつも一方的に支えてもらうのではなくて、支えられる側が相手を支えるというお互いの支えあいを実現したいということがあります。

ですから、私たち豊かな日本の消費者が貧しいパプアの人びとに余計な価値をつけてカカオを買ってあげているというものではないということです。これはあくまで日本にとっても自分たちの暮らしをこれから先、考えていくための交換の作業、共同作業であるということです。

パプアの暮らしは実は、先ほど吉田さんもおっしゃっていましたが、支えられること、与えられることに慣れてしまったパプアの人たちというのは、逆に言えば、選ぶことしかできない豊かな日本の消費者という姿と二重写しになっているわけでありまして、パプアの人たちが自分たちの生き方をもし自分で作り出すということに私たちが関われれば、それは私たちの暮らしも同じように自分たちの手で作り変えていく力につながっていくのではないかと思っています。

そういう意味で民衆交易というのは相互の連帯ということをカカオというモノに転化して共同作業をしていくことなのだと思っています。

この共同作業をどこまで深く私たちが追求できるのか、そのことをみなさまといっしょにこれからもやっていけたらいいなと思っております。

今日は本当にどうもありがというございました。

[button link=”https://altertrade.jp/wp/archives/2005″ color=”silver”]パプア・チョコレートの挑戦 ~現地パートナーを迎えて~メインページに戻る[/button]

イベント報告3:パプア・チョコレートの挑戦|きまぐれやシェフ吉田さんの提案

きまぐれやシェフ吉田さんの提案

カカオ、といえばチョコレート、しかし、きまぐれやの出張シェフ吉田さんにかかるとカカオはもっと変幻自在な食材になってきます。

カカオ、といえばチョコレート、しかし、きまぐれやの出張シェフ吉田さんにかかるとカカオはもっと変幻自在な食材になってきます。

カカオは発酵食品であり、しかもさまざまな料理のコクを引き出す発酵調味料だとみる吉田さんはそれを使って、次々に新しい食のあり方を提案します。

といっても難しい料理は縁がないと思われるかもしれません。でも吉田さんの提案は誰にでもできるもの。レトルトのハヤシライスにカカオマスを削って入れてみる、さらにはレトルトのおしるこに入れてみる。さらにはオルター・トレード・ジャパンのゲランドの塩とマスコバド糖と3つを混ぜてお酒のおつまみに。複雑な調理はまったく不要です。

熟成していく料理はだんだんと味が深まります。

最後に吉田さんはとても味わい深い発言で、試食会を締めくくっていただきました。

「みなさん、途方も無い試食に付き合っていただき、ありがとうございます。先ほどのパプアの方の話の中に私たちはあまりに与えられることに慣れてしまったというお話がありましたけど、日本の消費者もまったく同じ状態だと思っています。与えられるものを右から左に流している状態だと思います。でもせっかくこのカカオという力強いものが来ているので、新しいあり方もできるんではないかと思って、こういうちょっと変わった提案をしてみました。夢のあるものをみなさんと作って行きたいと思っています」

試食会の内容をもっと知りたい方は是非ビデオでご確認ください。

[button link=”https://altertrade.jp/wp/archives/2005″ color=”silver”]パプア・チョコレートの挑戦 ~現地パートナーを迎えて~メインページに戻る[/button]

イベント報告2:パプア・チョコレートの挑戦|パプア現地で今

イベント報告2:パプア・チョコレートの挑戦

パプア現地で今

広大な原生林を破壊して、アブラヤシ(パーム・オイル)のプランテーションが作られたり、米国の鉱山会社フリーポート社が1970年から金と銅の露天掘りの鉱山開発をしています。これにより多くのパプアの先住民族が土地を失いました。先住民族の存在を無視した大規模開発が行われています。一方、先住民族コミュニティの権利は確立されずに、パプアの村落部貧困率はインドネシアの全国一位となっています。

こうした中で先住民族が自らの手で自立するためのカカオ事業を始めようというわけです。現地の農民を支援するパプア農村発展財団(YPMD)代表のデッキー・ルマロペンさんにお話をお聞きします。

パプアの人びとはどのようにカカオの栽培を始めたのですか?

パプアの人びとはどのようにカカオの栽培を始めたのですか?

デッキー:1930年代にオランダがパプアでカカオの栽培ができないかということで土壌の調査を始めました。1969年にパプアがインドネシア政府に併合されてから、インドネシア政府とオランダ政府が共同で出資をして、イリアンジャヤ開発財団を立ち上げました(当時パプア地域はイリアンジャヤと呼ばれていました)。その時にパプア人のための研修センターなども作られました。

1970年台からジャヤプラとマノクワリでカカオの栽培が本格的に始まりました。

その時、パプアの人たちはカカオをどのようにとらえたのでしょうか?

デッキー:パプア人はカカオを栽培することをとても喜ばしいこととして受け入れました。ジャヤプラ近郊のグニェム地方は土壌がカカオ栽培にとても適していたということもあって、積極的に受け入れられています。オランダ人の調査に基いて、カカオを栽培する地域を決めました。このイリアンジャヤ開発財団は最初から25年という期限付きで1995年まで事業が行われました。

当時はイリアンジャヤ開発財団がカカオの買い付けを独占していたので、買い付け価格もキロあたり、当時の価格は245ルピア(20円くらい)でした。現在は5000ルピア(日本円にして50円くらい)で売られています。

イリアンジャヤ開発財団が1995年に終わって、それからインドネシア政府主導によるカカオ開発になると思いますが、大きな変化はありましたか?

デッキー:1995年以降はインドネシア政府主導でカカオ栽培が行われたわけですが、イリアンジャヤ開発財団がやっていた頃はカカオとは呼ばずにチョコラ、チョコラテと呼んでいました。ですから地元の人たちは「これはチョコラテの木だ」と思っていたわけです。

そして2000年になってからインドネシア政府がまたカカオの苗木を配り始めました。その時、インドネシア政府は「これはカカオの苗木だ」と言って生産者に配ったので、生産者は「これからはカカオなんだ。チョコラテの木はおしまいなんだ」と以前のカカオの木を切り倒してしまうという誤解も生じました。

そして、インドネシア政府が苗木を配り、豆の買い付けは独占ではなく自由競争になりました。カカオの買い付け価格も少しは上がってきましたが。

YPMDは1984年に設立されたパプアのNGOですが、パプアの人びとの自立、そして環境に焦点をあてた活動をしています。今、日本の消費者の人びとの要望にいかに応えられるようにがんばっています。

そのためにパプア人が守らなければならない条件があります。

- 日本にカカオを輸出する上でそのカカオはおいしいもの、高品質でなければなりません。

- そしてその事業によってパプアの緑がずっと守られていくことが必要です。

- さらにカカオを通じてパプアの人びとが他の国の人たちとつながって多くのことを学んでいける。

この3つの条件が必要だと思っています。

文化の背景の違う人びととつながることで学び、より豊かになっていくことができる。そういうことを私たちは期待しています。

私たちはすでに日本にカカオを輸出しました。しかし私たちはそれだけで満足しているわけではありません。

パプアの生産地の地図。日本との位置を見るためにはこちらの地図

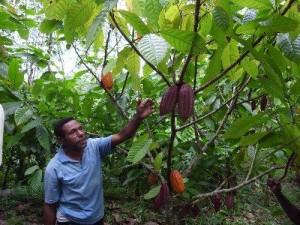

カカオの畑ですが、これは清掃した後なので、普通はもっと鬱蒼とした森のようになっています。

これがカカオの木です。カカオの花が木の幹に直接咲きます。6ヶ月たつとこのような大きな実になり、中を割るとカカオのタネがこのように入っています。

私たちが買い付けに行く日、生産者たちは朝早く生産者たちはカカオ畑に行ってカカオを収穫します。

カカオの実を取って、一箇所に集めて、カカオの実を割って、中の白いタネを取り出して家に持ち帰ります。

カカオの収穫には男性も女性も出ます。カカオの畑から帰ってくるのは夕方4時くらいです。パプアの人たちは広い土地を持っているのですが、ひじょうに遠くて、近い人でも3キロ、遠い人は10キロほど離れています。20キロの人もいます。みんなが帰ってくるのを待つと夜遅くになってしまいます。

私たちが買い付け前に村の人たちを前に生産者を集めて説明しました。まず白いきれいな豆をYPMDは買います。しかし変色した豆、質の落ちる豆は買わないと言ったら、生産者は非常に憤り、どうして私たちの豆を全部買わないのかと文句を言われたりもしました。いろいろありましたが、生産者たちは私たちを愛し続けてくれています。

買い付ける前に生産者が持ってきた豆を全部ひっくり返して全部選別します。

私たちの買い付けは夜遅くまで続きます。しかし、生産者たちは夜中の12時になっても私たちを待っています。一日に村を3つも4つも回るので、最後の村に着くのはどうしても夜の10時過ぎになってしまいます。

YPMDが買う時には必ず買い付け伝票を生産者に手渡します。その伝票には買い付けた重量と金額が記入されます。生産者はその伝票で、自分がどれくらいの豆を売って、どれくらいの収入を得たかということがわかるようになります。そして直接すぐに現金払いで、お金を生産者に渡します。

これは夜間の買い付けですが、夜になっても待っていてくれるわけです。

早く帰ってこられたとしても夜の11時くらいなのですが加工場に戻ってきます。そして600キロ入れることができる発酵箱に入れます。

発酵は4日間行います。最初の一日目、二日目はそのまま寝かせて、3日目と4日目はかき混ぜて酸素を入れるようにします。

発酵は4日間行います。最初の一日目、二日目はそのまま寝かせて、3日目と4日目はかき混ぜて酸素を入れるようにします。

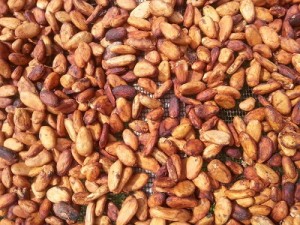

乾燥は豆の水分含有量が7%になるまで続けます。毎日、熱い日が続いて、天日乾燥ができたらだいたい4日から5日ほどで7%くらいまで水分は落ちます。

2時間毎に豆をひっくり返して、均等に天日干しができるようにします。しかし、急に雨が降りだすこともあります。そのような時は急いで乾燥台を倉庫の中にしまわなければなりません。

2時間毎に豆をひっくり返して、均等に天日干しができるようにします。しかし、急に雨が降りだすこともあります。そのような時は急いで乾燥台を倉庫の中にしまわなければなりません。

天候の悪い時には機械で乾燥を行います。

照りつける太陽の下で乾燥作業をやるのは大変なことです。

しかし、経験でわかったのですけど天日で乾燥させた方がよいものができました。

さまざまな加工に関わる道具をきれいにあらう、そうした衛生管理を私たちはひじょうに重視しました。

豆の選別は2種類あり、1つは品質の選別で匂い、形から品質を選別するのと、もう一つはサイズで選別するという作業があります。

計量して麻袋一袋がちょうど60キロになるようにします。最後に匂いでチェックしたり、カビが生えていないかをチェックします。

最後の作業が麻袋を縫い付ける作業です。

ここはコンテナが加工所に来て、東ジャワのジェンブルに出荷するところなんですが、パプアのたくましい青年たちはこの一袋60キロの麻袋を担げない、担ぎたがらない。そこでコンテナの会社が雇っているマカッサル人の人たちが倉庫から出して車に積み込みました。

ここはコンテナが加工所に来て、東ジャワのジェンブルに出荷するところなんですが、パプアのたくましい青年たちはこの一袋60キロの麻袋を担げない、担ぎたがらない。そこでコンテナの会社が雇っているマカッサル人の人たちが倉庫から出して車に積み込みました。

マカッサル人の人たちは体も小さいのに、12.5トンの豆を4時間もかからずに積み込むことができました。その時皮肉っぽく、マカッサル人の人たちはパプア人と全然違うじゃないか、マカッサル人の人たちの働きぶりを見ろと言いました。

なんとか出荷できてよかったね、という写真です。

私たちは初めて買い付けから加工・出荷までを行ったわけですが、これは生産者にとっても私たちにとってもいろいろと勉強させられました。

まず第一は人間の問題です。誰がやるか、その人たちがしっかり働かなければならないのですけれども、パプアの人たちがどこまでできるかということにかかっているわけです。

一番難しかったことはカカオの加工場で働いている町の若者たち、彼らにどう働いてもらうかということで、というのはパプアの人たちというのは自然の中で自由に生きている人たちです。朝何時に起きて、何時に食事して、というのも自由なんです。そういう人たちが事業という枠組みの中でルールに従い働くというのは大変なことで、これからの挑戦でもあります。

そして2番めには生産者の側の問題です。生産者たちはお金がなくなった時に畑に行き、カカオを収穫します。お金があれば畑に行かないのです。だから畑には熟れすぎてダメになってしまったカカオもたくさんあります。また、パプアの人たちの畑は広いけれども、その広さにもかかわらず生産は多くありません。

そこで収穫が終わった後、生産者たちにカカオの木の実態調査をして、カカオの木の正しい育て方という講習会を行いました。

最後にこのカカオを通じた夢を語っていただきたいと思います

デッキー:私が望むのはパプア人もお金を稼げるようになりたいということです。今まで私たちはただ与えられるのみ。自分たちで作り出すことができていません。ですから私たちは他の人たちに従わなければならない。しかし、自分たちできちんとお金を稼げれば、経済を打ち立てることができれば自分たちが思うように生きることができると思います。

そして、こうして日本のみなさんとつながる、そしてお互いに学ぶ関係を作ることです。そして人と人との結びつき、交流を通じた交易、これが国境を取り払い、それぞれの違いを超えて深くつながることができると思います。

どうもありがとうございます。

最後にデッキーさんに歌っていただいたパプアの歌をお聴きください。

[button link=”https://altertrade.jp/wp/archives/2005″ color=”silver”]パプア・チョコレートの挑戦 ~現地パートナーを迎えて~メインページに戻る[/button]

イベント報告1:パプア・チョコレートの挑戦|~現地パートナーを迎えて~

~現地パートナーを迎えて~

長年「民衆交易」を通じて、バナナやエビ、コーヒーなど、アジアの農民と直接関わり合いながら、各地域の資源を生かし、南の生産者と日本の消費者を「顔の見える関係で」つないできた(株)オルター・トレード・ジャパン(ATJ)の商品に、新たにチョコレートが加わることになりました。

長年「民衆交易」を通じて、バナナやエビ、コーヒーなど、アジアの農民と直接関わり合いながら、各地域の資源を生かし、南の生産者と日本の消費者を「顔の見える関係で」つないできた(株)オルター・トレード・ジャパン(ATJ)の商品に、新たにチョコレートが加わることになりました。

インドネシア領パプアから届くカカオで作られるチョコレートは、豊かな大地・森で育ったカカオを活用し、パプアの人びとが自分たちの手で暮らしと地域を創ることで、グローバル化の中で周縁に追いやられている現状を打開し 、持続可能で自立した経済の仕組みづくりにチャレンジする試みそのものです。パプアのカカオ産地では、2012年より収穫、加工の取り組みが始まりました。

初めての収穫シーズンを終えて、パプアよりカカオ事業に取り組む仲間たちが来日し、その現地の状況や課題を聞き、またこれまで、民衆交易の商品を使ったおいしいごちそうのレシピを作っていただいている「きまぐれや」の吉田友則シェフに、チョコレートだけではないカカオを用いた誰にでもできる様々な使い方を提案していただきました(イベント案内)。

パプアのカカオ事業はこれからがスタート。並んだ完成品を買うのだけではなく、人のつながりから自分の食を作っていける、そんな提案にもなっていけばと思います。

ぜひご注目ください。

ようやくスタート!

3年間の準備を経て、やっと今年、パプアでカカオの収穫、出荷がスタートしました。これから始まります。

オルター・トレード・ジャパン社長の上田の挨拶です。

カカオ栽培で盛り上がるパプアの村々

パプア農村発展財団(YPMD)代表の デッキー・ルマロペンさんにパプアの現地ではカカオをめぐってどんな歴史があって、現在どうなっているか、語っていただきました。先住民族自身が自分たちの経済を作るために悪戦苦闘、その様子をお伝えします。

パプア農村発展財団(YPMD)代表の デッキー・ルマロペンさんにパプアの現地ではカカオをめぐってどんな歴史があって、現在どうなっているか、語っていただきました。先住民族自身が自分たちの経済を作るために悪戦苦闘、その様子をお伝えします。

[button link=”https://altertrade.jp/wp/archives/2035″ color=”silver”]デッキーさんのパプア現地報告[/button]

吉田シェフにとってのパプアのカカオ

カカオといえばチョコレートと思ってしまう私たち。でも吉田シェフの考えはちょっと違います。「これは発酵調味料だ!」と思いもかけないものに入れていきます。

カカオといえばチョコレートと思ってしまう私たち。でも吉田シェフの考えはちょっと違います。「これは発酵調味料だ!」と思いもかけないものに入れていきます。

日本の伝統的食品と合わせるという意外なアイデアも。既成概念の枠を破って自分たちが作り上げる食文化の案内人、吉田シェフの魔術をご覧ください。

[button link=”https://altertrade.jp/wp/archives/2064″ color=”silver”]吉田シェフの提案するパプア・カカオレシピ[/button]

民衆交易とパプアのカカオ

カカオで盛り上がるパプア現地、そして日本。私たちは何をしていけばいいか、このプロジェクトの開始から関わり続ける堀田オルター・トレード・ジャパン取締役にとってはカカオは「苦い」ものだといいます。なぜおいしいカカオを苦いというのか、お聞きください。

カカオで盛り上がるパプア現地、そして日本。私たちは何をしていけばいいか、このプロジェクトの開始から関わり続ける堀田オルター・トレード・ジャパン取締役にとってはカカオは「苦い」ものだといいます。なぜおいしいカカオを苦いというのか、お聞きください。

[button link=”https://altertrade.jp/wp/archives/2075″ color=”silver”]「苦い」カカオから始めよう[/button]

共に作るカカオ、共に作るチョコレートをめざして

このセミナーは終了しましたが、パプアのカカオ事業はこれから始まります。パプアのチョコレート、カカオを使って何を実現していくか、さまざまなアイデアや企画を考えています。

このセミナーは終了しましたが、パプアのカカオ事業はこれから始まります。パプアのチョコレート、カカオを使って何を実現していくか、さまざまなアイデアや企画を考えています。

あなたのアイデアもぜひお寄せください。

[button link=”http://www.altertrade.co.jp/06/06_02.html” type=”icon” icon=”mail”]メッセージを送る[/button]

イベント:パプア・チョコレートの挑戦 ~現地パートナーを迎えて~

長年「民衆交易」を通じて、バナナやエビ、コーヒーなど、アジアの農民と直接関わり合いながら、各地域の資源を生かし、南の生産者と日本の消費者を「顔の見える関係で」つないできた(株)オルター・トレード・ジャパン(ATJ)の商品に、新たにチョコレートが加わることになりました。

インドネシア領パプアから届くカカオで作られるチョコレートは、豊かな大地・森で育ったカカオを活用し、パプアの人びとが自分たちの手で暮らしと地域を創ることで、グローバル化の中で周縁に追いやられている現状を打開し 、持続可能で自立した経済の仕組みづくりにチャレンジする試みそのものです。

パプアのカカオ産地では、2012年より収穫、加工の取り組みが始まりました。初めての収穫シーズンを終えて、パプアよりカカオ事業に取り組む仲間たちが来日します。現場での様子をご紹介するとともに、パプアのカカオの魅力をお伝えしたいと思います。

ぜひ、お申し込みの上、ご来場ください。(終了)

| 【日程】 | 2012年11月3日(土) |

|---|---|

| 【場所】 | SHIBAURA HOUSE 5F 東京都港区芝浦3-15-4 http://www.shibaurahouse.jp/about/info/ JR田町駅東口より徒歩7分 |

| 【時間】 | 13:30~16:00(13:00開場) |

| 【参加費】 | 1,000円 ★ブックレット『パプア・チョコレートの挑戦』 ・ チョコレートのおみやげ付き |

| 【共催】 | 特定非営利活動法人APLA 株式会社オルター・トレード・ジャパン |

≪プログラム≫

=第1部=

2012年よりインドネシア領パプアで始まったカカオの収穫と加工。なぜパプアのカカオなのか? どんな人たちが携わっているのか? カカオ産地ではたくさんの人たちの手によって作られています。カカオ出荷までの過程のエピソードなどを、ゲストの二人を囲みながら、現地の様子をご紹介します。

映像『kakao kita ~わたしたちがつくるチョコレート~』上映

=第2部= カカオの食べ方・デモストレーション

これまで、民衆交易の商品のレシピ化に取り組んでくれた吉田友則シェフに、カカオを用いた様々な使い方を提案していただきます。チョコレートだけに限らない、カカオの魅力に迫りたいと思います!

吉田友則さん(きまぐれや出張シェフ)

吉田友則さん(きまぐれや出張シェフ)横浜にある製菓製パンの専門学校で勉強し、その後料理の世界に入る。2000年からは、出張料理人として、お祝い、法事、新築、新店舗立上げ、婚礼、野外パーティーなどありとあらゆる場所へ全国をまわり、1200件以上の料理を提供。マスコバド糖をきっかけに、ATJ商品のレシピ開発などにも携わってきた。

[ignore]

【お申し込み】

締め切り:2012年10月31日(水) 下記のフォームからお申し込みください。 フォームがうまく動かない場合はFAX:03-5273-8162までお送りください。 ※席に限りがありますので、お早めにお申し込みください。先着順での受付となります。 [contact-form-7 id=”1773″ title=”カカオイベント”]

[/ignore]

特定非営利活動法人APLA 吉澤 TEL:03-5273-8160

株式会社オルター・トレード・ジャパン 小林、義村 TEL:03-5273-8163

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-4-15サンライズ新宿3F