カテゴリー: レポート(その他)

その他

つながる、共感する、支え合う ~民衆交易フォーラム報告〜

2023年10月8日(日)、連合会館(東京都千代田区)にて民衆交易フォーラムを開催しました。民衆交易の開始から30年以上の年月を経て、生産者、消費者を取り巻く社会情勢、経済状況なども変わってきました。

あらためて、オルタナティブな貿易の仕組みとして、民衆交易がどのように始まり、どのような経過をたどって現在に至っているのかを振り返りつつ、今いる私たちがお互いに現在の状況を共有し合い、これからの民衆交易を一緒につくっていくため、本フォーラムを企画しました。

フォーラムには会場122名(フィリピン、インドネシア、パレスチナ、パキスタン、ネパール、韓国からの海外参加者24名を含む)、オンライン39名、計161名もの方にご参加いただきました。

午前の報告の部では、これまでの民衆交易の歩みをまとめた動画「ATJの歩みと商品紹介」上映の後、行岡良治氏(現・一般社団法人グリーンコープ・ワーカーズ・コレクティブ連合会顧問)による民衆交易が始まった経緯のお話に次いで生産者側より各商品の交易の歩み、そして日本と韓国の生協団体から民衆交易や産地交流の取り組みを発表してもらいました。

<報告内容>

・バランゴンバナナ、マスコバド糖:ノルマ・ムガール氏(オルタートレード・フィリピン社 ATPI)

・エコシュリンプ:ハリー・ユリ・スサント氏(オルタートレード・インドネシア社 ATINA)

・パレスチナのオリーブオイル:サリーム・アブガザレ氏(パレスチナ農業復興委員会PARC ※ビデオ報告)

・パレスチナのオリーブオイル:カレッド・ヒデミ氏(パレスチナ農業開発センター UAWC ※ビデオ報告)

・パプアのカカオ:ハンス・ルマロペン氏(カカオキタ社)

・パルシステム生協連合会:松野玲子氏

・生活クラブ生協連合会:伊藤由理子氏

・グリーンコープ生協連合会:日高容子氏

・韓国PTCoop:アン・ミンジ氏(韓国生協の取り組み)

▼「ATJの歩みと商品紹介」

午後は8つの小グループに分かれて交流しました。各グループには産地からの参加者が加わり、生産者、消費者からの質問にそれぞれ答える形で交流しました。折しも前日(10月7日)ハマスとイスラエルによる武力衝突が起き、それを受けて最初にUAWC代表のフアッド・アブサイフ氏よりパレスチナ情勢について報告がありました。イスラエル占領下での人権侵害や武力衝突によるガザ地区での被害を危惧するコメント、国境封鎖のおそれがあるため早急に帰国しなければいけないという説明に参加者はパレスチナの人びとが直面する困難に心を痛めました。

参加者からは「民衆交易の歩みを知ることができた」、「産地の皆さんと直接お話でき、他の日韓生協の取組みや理念を伺うことができて有意義だった」、「たくさんの出会い、気付き、交流に感謝したい」との感想が多数寄せられました。

多くの方が印象に残ったとコメントしたのが、行岡氏の報告でした。

▼民衆交易が始まって間もない頃の苦労やその覚悟など、初期から関わってきた行岡氏による当日の報告が動画でご覧いただけます。

・「マスコバド糖の交易はよいことだけではない。悲惨な状況を憎みゲリラとなった兄や姉の銃に化けるかもしれないが、子どもたちが死んでいるのだから、それでもやるのだ」というお話に大変感銘を受けました。背筋がより伸びましたし、そこまで覚悟してやっていたのだなと、とても感動しました。

・現地視察に行った組合員理事は、現地の子どもが紙袋のように軽いことに衝撃を受けて、「もっと何かできることがあるはず」と考えて、バランゴンバナナを取り扱うことになったというのも心に残りました。

・「フェアトレードがまずモノありきで行われる貿易であるのに対し、民衆交易はまず人ありきで、人との連帯から始まる」という言葉がすとんと腑に落ちました。

パレスチナの状況を懸念する感想もご紹介します。

・パレスチナのフアッドさんの発言には涙してしまいました。ひとりひとりの顔が見えることで、その後のニュースが本当につらいですが、顔が見える交流はとても大事なことであると再認識しました。

・パレスチナ問題は、あまりにも複雑すぎるような気がして、正直、私は避けてきました。けれど、同じ空間にいる彼からのお話が衝撃的で、目を背けてはいられないという気持ちになりました。帰宅してニュースを見ると、他国がパレスチナかイスラエルのどちらかを非難するというような報道がされていました。それらの報道からは、フォーラムで発言されたような、地域に根差してふつうに暮らしを営んでいる市民のことを感じ取ることはできませんでした。今回のフォーラムに参加していなければ、もっと表面的なものの見方しかできていなかったかもしれません。私自身も関心を持ち続けておきたいと思います。

フィリピンの参加者から「民衆交易が世代を超えて続いていくために、このようなフォーラムが継続的に行われ、成果と課題が共有され、次世代も民衆交易に関わっていくことができるよう願っています。」とのコメントがありました。今後も生産者と消費者が顔を合わせて交流するこのような機会を作り、民衆交易の輪を広げていきたいと考えております。

報告書「フィリピン、ミンダナオと私たちの今を考える」

『バナナと日本人』(1982年、岩波新書)という本を知っていますか。特売商品の目玉となるほどに安価なフィリピンバナナが、農園労働者の安い賃金と大量の農薬によって支えられている実態を調査し、痛烈に批判したのが鶴見良行氏の著作です。それから30余年、フィリピンバナナの産地、ミンダナオ島のプランテーションの実態はどうなっているのでしょうか。

2015年11月、ASEAN域内の関税障壁が撤廃される動きの中で危機にさらされるフィリピンの農業労働者や農民、消費者が置かれた状況を分析し、それに対して小規模生産者と消費者がどのように対抗していけるか話し合うため、「ネグロス食料サミット」をATJは現地団体と共催しました。サミットでは環境破壊や労働者、住民の健康被害、劣悪な労働環境などバナナ・プランテーションがもたらす実態がミンダナオ代表から報告され、さらに、ミンダナオ産バナナの最大の消費国である日本の参加者に対して現地視察の要望が出されました。

産地からの声を受けて、2016年9月、ATJは研究者、生協関係者、フィリピン側のパートナーと一緒にミンダナオ島を視察する訪問団(ミンダナオ・ミッション)を組織しました。このときに注目したのが、高地栽培バナナです。近年、スーパーでもよく見かける自然な甘みを売りにしたプレミアムバナナです。訪問団はバランゴンバナナ産地(レイクセブ、マキララ)の近隣自治体に広がる2つの大規模な高地栽培バナナプランテーションを視察し、農業労働者や住民の声を聞きました。現場で見聞きしたことや、訪問後に収集した情報をもとに、バナナ・プランテーションの現状、とくに高地栽培における農薬の問題を中心に私たちが日常的に食べているフィリピンバナナの産地で何が起きているかまとめたのが本報告書です。

「甘いようで苦い」バナナの裏側のストーリーをぜひお読みください。

広報課 小林和夫

オルタートレード(民衆交易)パートナーフォーラムを開催しました ‐2017年10月20日‐

オルター・トレード・ジャパン(ATJ)が設立されたのは1989年10月です。バランゴンバナナの本格的な輸入・卸業務を「民衆交易」として営むことになり、生協・団体を主な株主として設立されました。2019年には30周年を迎えようとしています。

2年後に30周年を迎えるバナナ民衆交易、今年取り組み6年目のカカオ民衆交易。

その民衆交易を取り巻く周辺状況(社会経済状況や環境問題など)が大きく変化しているなか、それぞれの現場で私たちの「民衆交易」は何をめざしてどのような民衆交易を営んでいるのか、営もうとしているのか。

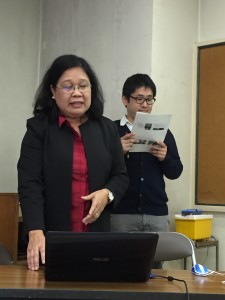

海外パートナーとATJ/APLAスタッフが共有・討論する場として、去る10月20日、「オルタートレード・パートナーフォーラム」を開催しました。

参加者は、海外パートナー4団体とATJ/APLA役職員。

海外パートナーの報告者は、ヒルダ・カドヤ氏(フィリピン/ATPI:マスコバド糖/バランゴンバナナ)、ハリー・スサント氏(インドネシア/ATINA:エコシュリンプ)、エバン・ソアレス氏(東ティモール/ATT:コーヒー)、デッキー・ルマロペン氏(インドネシア・パプア州/KAKAOKITA:カカオ)、他にフィリピンからダーレーン・エグザルタド氏(ATC)とアリエル・ギデス氏(ATPF)、パレスチナからイッサ・アイシャトラ氏(PARC:パレスチナのオリーブオイル)らがフロア参加しました。

各海外パートナー団体から、それぞれにとっての「民衆交易」について発表が行われました。

今回は、パートナーどうしの交流も目的のひとつとしました。お互いの取り組みを知り合えたことは良かったという感想がが述べられました。

そして、ATJ/APLA役職員との質疑応答が行なわれました。当日報告予定がなかった海外からの参加者からも、それぞれの持ち場の報告や意見が出されました。

海外パートナーどうしで、状況や経験が異なるなかで「民衆交易」についての考え方の違いややり方に違いがあり、お互いの取り組みから学ぶことが大きかったという感想や、グローバリゼーションや気候変動など、それぞれの生産の現場に共通した課題であることがわかりました。

また、インドネシア・パプア州のデッキーさんからの「民衆交易の大切なポイントは人が主役であるということ、人が変わることであって組織や事業ではないのだ」という意見は、海外パートナー参加者及び日本側参加者にも考えさせられるポイントのひとつとなりました。

今回のフォーラムでは、海外パートナーどうしの状況や考え方の共有、ATJ/APLAスタッフ間では担当部門を越えての情報の共有となりました。今後、抱えている困難や悩み事など具体的なポイントを掘り下げての討論を継続していきたいという意見が、参加者から多く寄せられています。

広報本部 幕田恵美子

映画紹介『バナナの逆襲』

監督:フレドリック・ゲルテン、WG FILM スウェーデン [第1話 2011年・87分][第2話 2009年・87分] 予告編

映画 「バナナの逆襲」は、ジャーナリストでもあるスウェーデン人のフレドリック・ゲルテン監督の「Big Boys Gone Bananas! *(ゲルテン監督、訴えられる)」第1話)と「Bananas! *(敏腕?弁護士ドミンゲス、現る)」(第2話)の二作品で構成されている。第2話が2009年、第1話が2011年に製作されているので、時系列では、ドミンゲス弁護士がニカラグアのドール・フード・カンパニー(以下、ドール)[1]のバナナ農園で働く労働者が農薬被害にあったと同社を訴えたあと(第2話)、その記録映画を公開しようとしたところ、今度はゲルテン監督がドールに訴えられる(第1話)、という流れである。あえて順番を逆にしてあるのは、観客の探究心をあおるためか。

使用禁止された農薬とバナナ農園労働者

ともあれ、物語の発端は第2話。オープニングに、高級車に乗った人物の登場。その派手なキャラクターに一瞬イヤな予感がよぎらないでもない。この人物は、強烈な個性が光るドミンゲス弁護士。しかし予感に反し、ドミンゲス弁護士は、危険性を知りながらドールが使い続けた農薬DBCPにより健康を害した労働者の存在を知り、立ち上がる。

ニカラグアのバナナ農園の様子は、フィリピンにある多国籍企業の日本輸出向けバナナ農園とそっくりである。広大な土地にバナナだけが整然と栽培されている風景。防護服などを身につけずに農薬を噴霧する低賃金労働者。あたかもフィリピンを描いているような錯覚に陥る。

労働者は農薬による健康被害を訴える。しかし、公害健康被害の問題とよく似ていて、訴訟を勝ち取るほどの因果関係を証明することは難しい。そのなかで、これなら証明できるとドミンゲス弁護士らが絞り込んだのがDBCPによる無精子症の被害であった。結局、ロサンゼルスの法定で、原告12人のうち6人の被害について会社側の責任が認められたが、ドールは上訴し、2016年2月時点では決着はついていない[2]。驚いたことに、DBCPは、1979年に製造中止され、1980年にフィリピンで使用が禁止されたのにもかかわらず、1986年までフィリピンのバナナ農園で使われていたという[3]。2009年、私はバナナの取材でミンダナオ島のバナナ労働者にインタビューを実施したことがあったが、無精子症の恐ろしい話は語り継がれていた。

裁判の様子を記録映画にし、ロサンゼルス映画祭コンペティションで上映しようとしたところ、ドールが主催者に上映中止を要求し、監督を名誉毀損で訴えた。この過程を描いたのが第1話である。監督はドールの脅しに屈する主催者とドールの両方と闘うはめに。不屈の精神をもつことがうかがえる監督ではあるが、さすがに憔悴していく。そんな監督に一筋の光が差し込む。母国スウェーデンのブロガーが「上映できないのはおかしい」と発信。世論を動かし、国会議員が議事堂で上映した。その後、第1話は世界各国の映画祭で受賞する。

バナナを食べる責任として

『ハリーナ』の読者には説明するまでもないが、映画に描かれる多国籍企業のバナナ農園における農薬使用と労働者の健康被害の問題は、日本でも注目されたことがある。1982年に鶴見良行氏が『バナナと日本人:フィリピン農園と食卓のあいだ』(岩波書店)を出版し、多国籍企業と結びついた権力者、低賃金で雇用される生産者、生産者の農薬健康被害の実態を明らかにした。それから30年以上が過ぎた。しかし、フィリピンのバナナ労働者をめぐる環境はあまり変わっていない。

例えば、フィリピンでは、スミフル・ジャパンにバナナを輸出している現地法人スミフル・フィリピンによる空中農薬散布に反対する運動が起こっている。住民は空中農薬散布による健康被害を訴えているが、因果関係を証明することは難しい。一方、農薬は農園以外にも散布され、風に乗って飲み水に混入し、飛行機の騒音が学校の子どもたちの学習の妨げになっている。私自身、こうした状況を目の当たりにして、両スミフルに対応策を要求しているが、現地からの情報によると大きな改善は見られないという。ゲルテン監督の行動力に勇気をもらった今、消費者の責任としても、引き続き改善を要求していきたい。しかし、日本輸出向けバナナのフィリピンにおける空中農薬散布の問題について、日本に動いてくれる国会議員はいるのだろうか。スウェーデンの状況がうらやましいばかりである。

石井正子(立教大学異文化コミュニケーション学部)

*この記事はAPLA機関誌『ハリーナ』33号(20116年8月1日発行)より転載したものです。

『ハリーナ』バックナンバーはこちらからご覧いただけます(全文無料でお読みいただけます)。

[1] 日本の株式会社ドールとは資本関係はない。

[2] 毎日新聞(2016)「農民VS米大企業、映画にしたら訴えられた:「バナナの逆襲」フレドリック・ゲルテン監督に聞く」2016年2月29日。http://mainichi.jp/articles/20160229/dde/012/200/005000c(2016年6月9日参照)

[3] オルタートレード・ジャパン(2016)「アメリカで使用禁止の農薬をニカラグアで使い続けた企業の倫理的責任を問いたい:『バナナの逆襲』フレドリック・ゲルテン監督インタビュー」https://altertrade.jp/wp/archives/12135(2016年6月9日参照)

バナナ・プランテーションでの農薬空中散布を止めて! ~ドキュメンタリー・フィルム「毒の雨」(日本語版)~

フィリピン、ミンダナオ島にあるバナナ・プランテーションの一つで行われている農薬空中散布の問題を描いた衝撃的なフィルムです(約11分半、日本語字幕付き)。

舞台は南コタバト州ティボリ町。ティボリ町には、町名の由来となったティボリ族、オボ族、ビラーン族といった先住民族が人口の約70%を占め、標高の高い地域に住んでいます。彼らの多くはトウモロコシや米、野菜、根菜類などを生産する農民でした。2003年、現地資本のAMS社がプランテーション開発を計画すると、農地を25年間リースし、プランテーション労働者として働く道を選びました。このプランテーションは2009年、日系企業であるスミフルに経営権が移り、甘みがのった「高地栽培バナナ」として日本国内でも販売されています。

ティボリ町で空中散布が始まったのは2011年、町の中心部に近いエドワード村で始まりました。徐々に拡大する空中散布に対して、健康被害や暮らしへの悪影響を心配する住民の声が高まりました。このフィルムはダバオ市にある環境NGO、Interface Development Interventions Inc.(IDIS)が制作し、2015年6月9日、プランテーションにおける空中散布禁止法令制定を求めて、フィリピン政府下院環境委員会公聴会で上映されたものです。このフィルムで描かれている内容は、カトリック教会が、2014年9月、ティボリ町の3村で実施した医療調査ミッションの結果に基づいています。

調査では農薬の空中散布がもたらす健康被害や影響について、住民からさまざまな声が寄せられました。

-

- 子どもを含む多くの住民が空中散布で飛散した農薬を浴びた経験がある。農薬により、腎臓、肝臓、呼吸器系の病気や頭痛、皮膚や目の病気などの症状が出ている。

- 一つの村では2014年、3カ月の間に3名の死者が出ており、住民は農薬の影響を疑っている。

- 水牛、牛、豚や鶏といった家畜、犬などが空中散布期間中に死亡した。

- 住民は、汚染をおそれて自家栽培用野菜や果物を食べないようになった。

- 子どもは農薬の飛散をおそれて屋外や校庭で自由に遊べなくなった。

- 屋外に干した洗濯物も農薬の匂いがする。

住民は決して会社にこの土地を出て行けと言っている訳ではありません。雇用の機会を提供してくれている会社には感謝しているとさえ述べています。住民の願いはただひとつ、健康被害をもたらしている農薬の空中散布を会社に止めてもらいたい、ということです。空中散布の様子と住民の切実なアピールをぜひご覧ください。

去る9月、ATJは日米の研究者、生協関係者、そしてバランゴンバナナの生産者や出荷団体スタッフらとティボリ町を訪問しました。

セミナー「フィリピン・ミンダナオと私たちの今を考える 『バナナと日本人』で描かれた問題は現在、どうなっているか?」報告

☆報告書は12月中にウェブサイトでアップします。

同行者のお一人、田坂興亜氏はアジア各国の農薬使用の実態や規制についての専門家です。

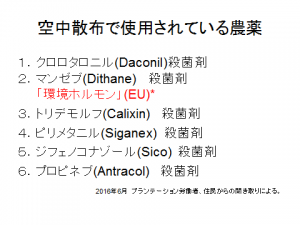

空中散布で使用される農薬は、シガトカ病の予防を目的とする殺菌剤です。労働者や住民の聞き取りから明らかになった農薬(図参照)について、田坂氏はこう説明します。

「私自身も日本代表を務めている国際農薬監視ネットワーク(PAN)は、健康被害の恐れが高い農薬をHighly Hazardous Pesticide(HHP)、高有害物質として指定して使用禁止を呼び掛けています。ここで挙げられた農薬のうち、プロピネブ以外の農薬はHHPに指定されたものです。さらに、マンゼブはEUが内分泌かく乱物質、いわゆる環境ホルモンに指定している農薬です。環境ホルモンは胎児の生殖器、免疫力や脳の発達に悪影響をもたらします。つまり、次世代にも被害がもたらされる恐れがあるということです。こうした危険な農薬が日常的に空から散布され、この下で暮らしている住民がいるということは大きな問題です。」

「私自身も日本代表を務めている国際農薬監視ネットワーク(PAN)は、健康被害の恐れが高い農薬をHighly Hazardous Pesticide(HHP)、高有害物質として指定して使用禁止を呼び掛けています。ここで挙げられた農薬のうち、プロピネブ以外の農薬はHHPに指定されたものです。さらに、マンゼブはEUが内分泌かく乱物質、いわゆる環境ホルモンに指定している農薬です。環境ホルモンは胎児の生殖器、免疫力や脳の発達に悪影響をもたらします。つまり、次世代にも被害がもたらされる恐れがあるということです。こうした危険な農薬が日常的に空から散布され、この下で暮らしている住民がいるということは大きな問題です。」

「毒の雨」の中で、住民の一人が「とくに被害を受けているのは子どもたちだ」と話しています。空中散布は、大気が安定している早朝から午前中に行われます。ちょうど子どもたちが通学したり、外で遊んでいる時間帯です。学校はバナナ畑に取り囲まれ、農薬が風に吹かれて学校に飛散している様子も見かけるそうです。9月訪問でもバナナ・プランテーションの真ん中を子どもたちが通学していました。(写真)

私たちも農薬空中散布の軽飛行機に遭遇しました。音がしたかと思ったら、わずか数秒後に頭上を通り過ぎていきました。幸いなことに、間一髪で農薬を浴びることはありませんでした(臭いは感じました)。各所に空中散布の日時を知らせる告知板が立っていましたが、そんなものがあっても逃げ切れないというのが率直な感想です。空中散布の怖さを身をもって感じた一瞬でした。

動画が再生されない場合はこちら(Facebookの投稿)をご覧ください。

ティボリ町の隣町、風光明媚な観光地としても知られるレイクセブ町にはバランゴンバナナ産地があり、生産者にはティボリ族も多くいます。2000年代前半、同町にもバナナ・プランテーション進出の計画が持ち上がりましたが、バランゴンバナナの出荷団体、高地アラー渓谷農事法人(UAVFI)代表のジェームズ神父らの活動により、進出を阻止した経緯があります。そして、2008年にはセブ湖流域で農薬の空中散布を禁止する町の条例制定にも関わっています。また、フィリピンで最も高いアポ山の中腹にあるマキララ町にもバランゴン産地があります。出荷団体のドンボスコ財団は、水源が汚染されることを防ごうと、EUの助成団体の支援を受けながら、バナナ・プランテーション拡大に長年反対してきました。

ミンダナオの生産者にとってバランゴンバナナは、まさしくプランテーションに頼らない生計の手段であり、コミュニティの環境を守るオルタナティブなのです。ATJは、そうした彼らの願いに寄り添って、ミンダナオの人びとの暮らしと健康、環境が守られるよう関わっていきたいと思います。

政策室 小林

Moms Across America ゼン・ハニーカットさんからのメッセージ

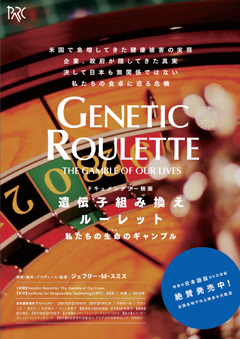

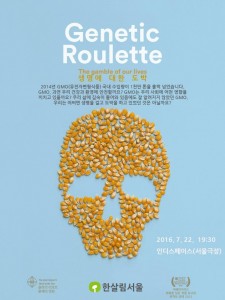

オルター・トレード・ジャパンでは遺伝子組み換えと健康被害の問題に焦点をあてたドキュメンタリー映画『遺伝子組み換えルーレット』の日本語版の企画を作り、多くの方のご支援を得て、昨年2015年10月末、完成にこぎつけることができました(制作販売PARC)。

オルター・トレード・ジャパンでは遺伝子組み換えと健康被害の問題に焦点をあてたドキュメンタリー映画『遺伝子組み換えルーレット』の日本語版の企画を作り、多くの方のご支援を得て、昨年2015年10月末、完成にこぎつけることができました(制作販売PARC)。

この映画でも注目されたのが米国の子どもたちに急増するアレルギーや自閉症のケースです。映画の中では遺伝子組み換えを含む食品を一切食事から外し、有機食品に変えることによって、その症状が激減するケースが多いことが報告されています。

そうした情報は子どもを持つ多くの親に共有され、多くの改善例がさらに多くの親たちに広がる結果となり、急速に広がりつつあります。そうした活動を担っている団体の1つがMoms Across America(アメリカ中の母親たち)という市民団体です。

この団体を創設したゼン・ハニーカットさん(Zen Honeycut)にお話を伺いました。

ゼンさんのお話をぜひお聞きください。

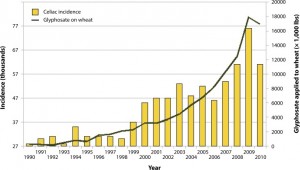

ゼンさんのお話にあるように米国ではさまざまな慢性疾患が遺伝子組み換えの導入以降急増しています。しかし、その関連の証明は困難です。しかし、遺伝子組み換えを含む食品を食べないことで症状が改善するという事実は大いに注目すべき事実でしょう。そして、単に遺伝子組み換えでない、というだけでは十分でないとゼンさんは言います。

なぜなら、モンサントの農薬グリホサートは現在、小麦など遺伝子組み換えでない作物の収穫直前に収穫を効率的に行うために使われるようになっています。プレハーベスト散布とよばれます。右のグラフは小麦のプレハーベスト散布に使われるグリホサートの量とアレルギーに関係するセリアック病の発生数の推移を合わせたグラフです。このグラフではもちろん、因果関係はわかりませんが、グリホサートの危険の可能性は十分あると考えられます。ゼンさんはNon-GMOに留まらず、グリホサートなどの農薬が一切使われていない有機食品の摂取に切り替えます。その結果、息子さんの症状は改善に向かったそうです。

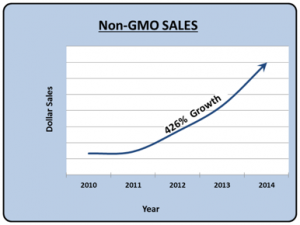

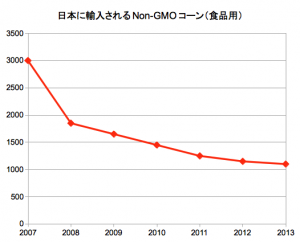

その経験を少しでも広く伝えたいと感じて、Moms Across Americaを創設し、お母さんたちからお母さんたちへと伝える活動を開始したということです。現在、米国ではNon-GMO市場、有機食品の市場が急激に大きくなっています(右グラフ参照)が、その背景には人びとの間にこうした食に対する懸念が深まっている状況があります。

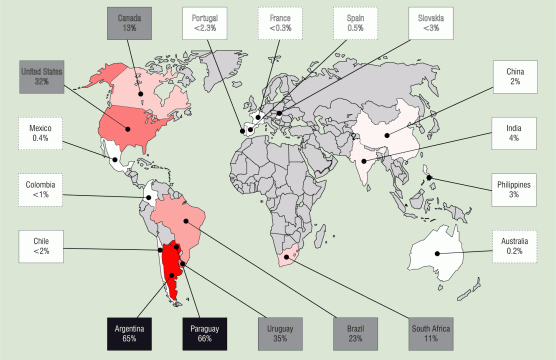

昨年、米国では遺伝子組み換え作物の栽培が始まって初めて、遺伝子組み換えトウモロコシの耕作面積がわずかですが減りました。遺伝子組み換えの栽培国は20年かけて、世界で28カ国に過ぎず、一方、栽培を禁止する国は38カ国に及んでいます。世界の農地で遺伝子組み換え作物が占める割合はわずか12%に過ぎず、耕作国の中でも撤退を決めた国、規模を縮小した国も出てきており、広がってはいません。

しかし、一方で米国での遺伝子組み換えの耕作は大きくは減っていません。米国内でNon-GMOが求められ、遺伝子組み換えへのニーズは減っていることを考えると、それはどこに行っているのでしょうか?

残念ながら、その多くが日本を含むアジアに向かっていると考えざるをえません。日本では家畜の飼料の圧倒的な部分は遺伝子組み換えであり、食料油や加工食品の原料としても大量に使われています。日本の遺伝子組み換え表示制度はとても緩く、肉の飼料は表示の対象とならず、食料油、加工食品の多くのケースで、表示が必要ありません。知らない間に多くの遺伝子組み換えを食べているのが日本の現実です。そしてアジアの国々でも情報が十分共有されていない状況になっていると思われます。

そして、今、多くの食品企業が遺伝子組み換え原料を使い始めており、ますます多くの遺伝子組み換え食品が消費されている状況になっています。

今、日本でも、米国の消費者の声、特にお母さんたちの声に耳を傾け、その経験から学ぶべき時が来ているのではないでしょうか?

セミナー「フィリピン・ミンダナオと私たちの今を考える 『バナナと日本人』で描かれた問題は現在、どうなっているか?」報告

10月1日(土)午後、連合会館にてミンダナオ訪問団報告会ー「フィリピン・ミンダナオと私たちの今を考える 『バナナと日本人』で描かれた問題は現在、どうなっているか?」が、約60名の参加者を得て開催されました。

私たちの食卓と海外の産地がどうつながっているか、バナナを通じて追求した鶴見良行著『バナナと日本人』が世に出てから30余年がたちました。フィリピン・ミンダナオ島では60年代から日本市場に向けてバナナを生産する大規模な工業的なバナナの栽培を行うプランテーションが作られるようになります。そこで描かれた農薬被害や過酷な労働条件は、現在どうどうなっているのか。そうした状況を確かめるために、9月初めにミンダナオ現地に訪問団が派遣されました。

訪問したバナナ・プランテーションは、南コタバト州ティボリ町とコタバト州マキララ町にある、いわゆる「高地栽培バナナ」のプランテーションです。初期に開発された多くのプランテーションは輸出港であるダバオ市に近く、利便性が高い平地に立地していますが、2000年以降、標高500メートル(会社によっては250メートル)以上の高地でプランテーションが開発されています。自然な甘みをアピールする高地栽培バナナは、プレミアムバナナとして高めの価格で販売されています。

このうち、ティボリ町では住民グループがバナナ・プランテーションでの農薬空中散布に反対しています。空中散布がいかに住民の暮らしや健康に影響を与えているか、住民の証言をもとに現地の環境NGOが昨年、制作したドキュメンタリー・フィルム「毒の雨」を上映しました。

訪問団に参加した研究者3名と生協職員1名が、それぞれの視点から報告しました。

田坂氏は国際農薬監視ネットワーク(PAN)日本代表で、アジアの農薬規制や有機農業普及に関わっています。報告「フィリピンのバナナ生産地で使われている農薬とその人体への影響」では、現在、プランテーションで使用されている農薬は、急性毒性が低いものの、世代を超えて悪影響をもたらすおそれがあることを指摘されました。すでに数件、深刻なケースが報告されています。先天性の水頭症と口蓋裂をもった5歳の男の子は、農薬との因果関係をすぐに結論付けることはできないものの、ベトナム戦争で米軍が散布した枯葉剤の中に含まれていたダイオキシンがもたらす先天性異常と共通点があり、以前、フィリピンで生産されていた除草剤(2,4-D)にダイオキシンが含まれ、その影響が疑われるとのことです。

こうした被害を未然に防ぐためにも、農薬の危険性をしっかりと訴えていくことの重要性とさらなる調査の必要性をお話されました。

実際に訪問団も小型飛行機に遭遇しました。音がしてわずか数秒後、頭上を飛行機が通過。とても逃げ切れる余裕はありません。ちょうど通学時間帯に農薬空中散布が行われ、農薬を浴びて体中発疹が出た子どもの話を聞きましたが、空中散布の怖さを訪問団は体感しました。

フィリピン地域研究者である石井正子氏は、報告「多国籍企業のバナナ栽培と先住民」の中で『バナナと日本人』の時代との相違点を挙げました。30年前にはなかった高地栽培バナナのプランテーションが拡大し、山地に住む先住民族が開発に巻き込まれ、先祖伝来の土地を喪失しています。地元の地バナナであるバランゴンバナナの日本の生協との民衆交易は、先住民族が土地を守る上での力になっているものの、経済的にはまだまだ十分ではないこと、また、鶴見氏はプランテーションでの労働は農業労働者の生活向上には結びつかないと結論付けていますが、先住民族にとっては土地を長期リースする一方でプランテーション労働者として雇用されるため、安定した収入につながるケースもあるなど、関係は複雑になっていることを指摘した上で、本当の真の開発につながるあり方とはどんなものであるべきか、先住民族の価値観により沿って、考えていく必要性を強調されました。

東南アジア研究者で同地域のさまざまなプランテーションの現場を調査されている赤嶺淳氏は、「Food Basketと食の安全保障」と題する報告の中で、バナナだけではなく、世界的に需要が高まるパームオイルの原料となるアブラヤシのプランテーションがミンダナオで拡大していることをグローバルな視点から注視する重要性を指摘されました。

バランゴンバナナを扱うパルシステム連合会職員、堀籠美穂氏は報告「私たちの『選ぶ』が社会を変える」で生協の視点から、どうやって商品の価値を伝えていくかお話されました。自分の子が健康に育つよう、安全なバナナなどの商品を選びたいと思うのはお母さんたちの自然な願いであるとしながらも、毎日の買い物で生産者を想うことはどれだけあるだろう、と問いかけます。そして、生協として、消費者の「選ぶ力」を結集させることで効率優先の経済活動がもたらす農と食の危機に対抗することをめざしていると結びました。

質疑応答では、空中散布を止めるにはどういう手段が有効かについて意見交換がありました。田坂氏は、「毒をまく」空中散布は、1999年にフィリピンで制定された空気清浄法に違反する、これを根拠にフィリピン側で粘り強く政府に働きかけることが一つの手段ではないかと指摘しました。また、石井氏は、ご自身の体験から現地の空中散布反対の動きは日本の親会社も把握しており、企業の社会的責任(CSR)が浸透してきた中で消費者一人一人が声を挙げていくことが大切だと述べました。

ミンダナオでのバナナ・プランテーションはまだ拡大傾向にあり、その状況は決してよくなっていないどころか深刻な事態が発生している可能性が高いことがわかりました。この問題は日本の食のあり方が作り出す問題でもあり、ミンダナオで起きていることは日本にいる私たちにとって、重要な問題であると考えます。ATJでは、今後、現地からのアップデートや詳しい情報を出していく予定ですので、ぜひご注目ください。

政策室 小林和夫

セミナー「農薬、プランテーションと私たち」報告

現在、アジア各地で日本向けの農産物に危険な農薬が使われ、その農薬を使って作られた農産物は日本にも輸入されています。使われている農薬には日本企業が作ったものも少なくありません。

現在、アジア各地で日本向けの農産物に危険な農薬が使われ、その農薬を使って作られた農産物は日本にも輸入されています。使われている農薬には日本企業が作ったものも少なくありません。

バナナ・プランテーションはその1つで、日本市場向けにプランテーションがフィリピン・ミンダナオでは作られて、そこでさまざまな危険を持つ農薬が使われています。

オルター・トレード・ジャパンでは農薬を使わずに栽培されたバナナを育てるフィリピンの生産者から日本の生協などの消費者に届ける民衆交易を30年近くにわたっておこなってきています。しかし一方で、日本で消費される大部分のバナナを生産しているミンダナオ島では、大規模なバナナ・プランテーションが操業を続けており、多国籍アグリビジネスを通じて、日本のスーパーに出荷されています。

こうしたプランテーションでは農業労働者や住民への健康被害、環境被害、劣悪な労働条件などの問題がたびたび指摘されていますが、抜本的な改善はみられません。多くの人たちが知らない間に、これらのプランテーションはさらに拡大を続けており、自立を求める農民の生存の脅威ともなっています。

この問題を考えるために、アジアでの農薬規制に長く関わってこられた田坂興亜氏を講師に招き、2016年8月1日に学習会を開催しました。

田坂氏は国際農薬監視行動ネットワーク(PAN)の日本代表として、日本やアジアでの農薬規制に長く活躍されています。

農薬の歴史から、農薬がいかに人類の生存の脅威となっているか、この農薬に頼る農業に代わるオルタナティブについて語っていただきました。

日本向けのバナナ・プランテーションでいかに危険な農薬が使われているか、世界的に懸念の高まっている内分泌撹乱物質は日本ではほとんど報道されなくなっており、政府も対応しようとしておらず、さらに新しい農薬、ネオニコチノイドに関して、世界で規制が進んでいるにも関わらず、日本では規制が逆に緩められるなど、日本での対応のおかしさが浮き彫りとなりました。

その学習会のまとめを16ページの冊子としました。無料でダウンロードいただけます。少しでも日本やアジアでの農薬の被害が減らせるよう、どうぞご活用くださいますようお願いいたします。

セミナー「農薬、プランテーションと私たち」まとめ

ダウンロード(PDF 16ページ、2.6MB)

田坂さんは10月1日に開かれるフィリピン・ミンダナオと私たちの今を考える 『バナナと日本人』で描かれた問題は現在、どうなっているか? ミンダナオ訪問団報告会でも現地からの報告をされる予定です。こちらもぜひご注目ください!

フィリピン・ミンダナオと私たちの今を考える 『バナナと日本人』で描かれた問題は現在、どうなっているか? ミンダナオ訪問団報告

スーパーにならぶバナナのほとんどはフィリピン・ミンダナオのプランテーションで作られています。鶴見良行さんが『バナナと日本人』(岩波新書)でプランテーションでの農薬散布や過酷な労働条件を告発されてから30年あまりがたちましたが、今のプランテーションはどうなっているのでしょうか? 9月初頭に現地を訪れた訪問団がその生々しい実態を報告します。

韓国生協ハンサリムが『遺伝子組み換えルーレット』の韓国語版作成

オルター・トレード・ジャパンはドキュメンタリー映画『遺伝子組み換えルーレット』(原題Genetic Roulette ジェフリー・スミス監督)の日本語版作成を企画し、クラウドファンディングによって多くの市民、市民組織、生協などのご協力を得て、2015年10月末に実現することができました(製作・販売アジア太平洋資料センター[PARC])。

完成直後の11月、フィリピンのネグロス島で開かれたネグロス・フード・サミットでこの映画は上映され、サミット参加者に大きな反響を呼びました。韓国の生協、ハンサリムの代表もこのサミットに参加しており、ハンサリムによって韓国語版が企画され、それがこのたび、完成し、韓国でも今後、全国的に上映会が開かれることになりました。

この映画は遺伝子組み換えが健康に与える被害に特に焦点をあて、科学者、医師、子どもの健康被害に悩む親、飼料に悩む畜産農家など多くの人のインタビューで構成されます。見た人に感銘を与えるのは、Non-GMOに食事を切り替えた時に得られる効果とそのことを発見した人びとの笑顔です。

この映画は遺伝子組み換えが健康に与える被害に特に焦点をあて、科学者、医師、子どもの健康被害に悩む親、飼料に悩む畜産農家など多くの人のインタビューで構成されます。見た人に感銘を与えるのは、Non-GMOに食事を切り替えた時に得られる効果とそのことを発見した人びとの笑顔です。

日本でも昨年の完成以来、北海道から沖縄まで全国的に上映会が開かれ、大きな反響が上がっています。

韓国においても、日本と同様に遺伝子組み換え大豆やトウモロコシが大量に輸入され、飼料や加工食品に使われており、健康被害に関する懸念が高まっています。さらに韓国政府は韓国農業の生き残り策として、医療用や化粧品用の原料としての遺伝子組み換えイネの開発を推進しており、韓国で遺伝子組み換え作物栽培が始まる危険も出てきました。

日本でも同様にアレルギー対策などに向けた遺伝子組み換えイネはすでに24品種、圃場実験が承認されており、韓国政府が承認した場合、日韓でGMライスの開発競争になってしまうことが懸念されます。

ハンサリム、プレスリリース(韓国語)

http://www.hansalim.or.kr/?p=42041

ハンサリム、「農業振興庁GM作物の開発に反対全国行動の日」(韓国語)

http://www.hansalim.or.kr/?p=41823

セミナー「農薬、プランテーションと私たち」

学習会イベントへ

ジェフリー・M・スミスさん講演報告

遺伝子組み換えと健康被害の関連について教育活動を国際的に精力的に行っているジェフリー・M・スミスさんを日本に招き、2月に福岡、京都、東京でのセミナーを開催しました。

遺伝子組み換えと健康被害の関連について教育活動を国際的に精力的に行っているジェフリー・M・スミスさんを日本に招き、2月に福岡、京都、東京でのセミナーを開催しました。

ジェフリーさんからはこの講演資料を使って、ぜひ遺伝子組み換えを食のシステムから排除する動きを日本でも作り出してほしいという提案をいただき、その資料を公開しました(現在ダウンロードできるスライドの注釈は英語のままで、翻訳中です。3月中旬までに翻訳したものに差し替える予定です)。セミナーの報告については3月10日頃までに掲載を予定します。

PowerPoint形式のファイルをダウンロードすることもできます。

Slide Shareのサイトで見る、あるいはPowerPointファイルをダウンロード

[wpfilebase tag=file id=37 /]

アメリカで使用禁止の農薬をニカラグアで使い続けた企業の倫理的責任を問いたい~「バナナの逆襲」フレドリック・ゲルテン監督インタビュー~

ドキュメンタリー映画「バナナの逆襲」(第1話「ゲルテン監督、訴えられる」、第2話「敏腕?弁護士ドミンゲス現る」)の日本での公開に先立って2016年1月、フレドリック・ゲルテン監督が来日しました。ATJは、幸運なことにゲルテン監督を取材する機会に恵まれ、ニカラグアのバナナ農園での農薬被害をテーマに描いた第2話を中心に、監督の映画にかける思いを伺うことができました。

1)そもそも、第2話を制作しようと思ったきっかけは何ですか。

私はスウェーデン南部にあるマルメで生まれ育ちましたが、1980年代からジャーナリストとして、中南米やフィリピン、アフリカで紛争や民衆運動を取材してきました。チリの独裁政権の最後の年にも立ち会いましたし、南アフリカのアパルトヘイトの終盤を取材していて、刑務所から出てきたネルソン・マンデラにも会いました。バナナ労働者の問題は知っていましたが、DBCP(注1)がアメリカでは使用が禁止されたにもかかわらず、ニカラグアでは使用が継続された結果、多数の労働者が不妊症に罹ってしまったという事実を知ったときに、映画を通して多くの人にその事実を知らせたいと思ったのが制作のきっかけです。

バナナは政治的な果物です。その歴史は血にまみれているといっても過言ではありません。南から北へ輸出され、南北問題を考える象徴的な果物です。スウェーデンではバナナは売り上げも儲けも大きく、どこのスーパーも売り上げの1%をバナナが占めるほど存在感があります。バナナ農園の労働者問題という古典的なテーマをどうやって見せるか知恵を絞りました。そして、ニカラグアの農園労働者がアメリカの弁護士とともにドール社と闘っていると聞いて、新しい切り口で描けるのではないかと思ったのです。そこで登場させたのが第2話「敏腕?弁護士ドミンゲス、現る」の主人公、ホアン・アクシデンテス・ドミンゲス弁護士です。陽気で車が大好きな型破りの弁護士の登場で映画がカラフルになりました。彼はニカラグアの貧しいバナナ農園と、アメリカのロサンゼルスにある巨大食品企業の橋渡し役になっています。聴衆はニカラグアとアメリカを舞台に活動する弁護士と一緒に冒険している雰囲気を味わえると思っています。

2)映画でもっとも伝えたいメッセージは何でしょうか。

私が強調したかったのは、非常にシンプルなメッセージです。それは世界最大規模の食品会社であるドール社が、アメリカでは使用禁止されていた農薬をニカラグアで使い続けていたという非倫理的な行為です。しかも、製造元のダウ・ケミカル社が危険であると使用禁止を通達したにもかかわらず、それは契約不履行だと脅し、使い続けたのです。

その結果、多数の労働者が不妊症(無精子症)になってしまったのに、1970年代から現在まで一貫して健康被害の責任をとろうとしていません。この映画ではニカラグアを取り上げたけれども、バナナ輸出国であるコスタリカ、パナマ、ホンジュラス、コートジボアール、そしてフィリピンもまったく同じです。

映画にも裁判の証人として登場したドール社のニカラグア責任者(映画制作時は社長兼CEO)のデビッド・デロレンツォですが、彼はニカラグアの後にフィリピン・ドールの責任者を務めています。驚くべきことにフィリピンでは1986年までバナナ農園などでDBCPが使用され続けます。アメリカで国内での使用制限をしてから9年間、製造中止を決定してから7年間も放置されていたわけです。(注2)

3)労働者の裁判はその後、どうなったのでしょうか。

裁判の結果は残念なものとなりました。映画で取り上げたように、最初の裁判で負けると、ドール社は弁護団を解雇します。そして、ジャーナリストを名誉棄損で訴える裁判に非常にたけている弁護士事務所と新しく契約します。裁判の闘い方はより攻撃的なものに変わっていきました。新しい弁護団は、まず3人の調査員をニカラグアに送りました。そして、バナナ農園労働者の組合活動の分断に入る訳です。要は一部の労働者を買収したのです。買収された労働者は、裁判の証人は実際にはドール社の農園で働いていなかったとか、子どもがいるといった虚偽の証言をして、それがロサンゼルスの裁判所にどんどん提出されました。しかも、そうして挙がってくる証言は、証人の身柄を守ることを理由にすべて匿名にされました。そうした中で弁護団は勝ち目がないと判断し、裁判から手を引いてしまっています。アメリカの司法システムでは、この裁判は最終的決断が下るまであと5年くらいかかるでしょうが、ドール社が勝つことは目に見えています。

しかし、このような司法の現実はあったとしても、私がつくった映画のメッセージは、裁判の結果には影響されません。つまり、ドール社が禁止されていた農薬を、その危険性を知っていながら使っていたということが問題なのだという映画のメッセージは何も変わらないのです。

第2話はニカラグアの900人のバナナ農園労働者にも見てもらいました。彼らはとても喜んでくれました。長い期間、彼らは労働者の権利を勝ち取るために闘ってきたわけです。そして彼らのそのストーリーが映画となって世界中を巡って、多くの人たちに伝えられているということをとても喜んでくれました。ただ、残念ながら映画に出てくる多くの人たちが亡くなっています。それは農薬の影響と私自身は考えているのですが。この映画が映画に登場する労働者に何か成果を与えたかと言えば残念ながらそのようなことはありません。

4)日本の消費者へメッセージをいただけますか。

スーパーにはたくさんの農産物が並べられていますが、有機だとか健康への良し悪しだけにこだわるのではなく、果たしてこの農産物は生産者の労働や健康、産地の環境問題などを壊していないのだろうか、と批判的な視点で見ることが大切です。

第2話の映画のポスターには農園労働者の上をセスナ機が農薬を散布している状況が描かれています。これは70年代の話ではなく、今も続いている状況です。空中散布は効率的でコストが小さいと言われていますが、風で農薬が広範囲に飛散して、大気や土壌、地下水を汚染して住民の健康を脅かします。犯罪的な行為です。空中からは地上でもさまざまな農薬が使用されています。まさしく農薬のカクテルという表現がふさわしい。残念なことに、貧しい国では健康に関する知識、情報も限られているし、医療調査も十分ではないので、どういう影響や被害が出ているかよく実態がつかめていないのが実情です。映画では男性労働者の不妊症を描きましたが、腕や足がない奇形児や先天性異常、流産も多発しています。私はバナナを食べている消費者に自分の子どもに農薬をかけたいのかと問いたいです。

映画監督としての私の夢は、観る人の心にきちんと届くような作品を作ることです。映画に真実をぎっしり詰め込めば、視聴者の心に突き刺さります。映画を見た小学生が「毒にまみれたバナナを売るのは止めて!」とスーパーに手紙を書いたように。残念ながらスーパーがドール社の商品をボイコットすることはなかったのですが、バナナの売り上げが減ることを恐れたスーパーは、ドール社に対して「フェアな」バナナを取り扱うように圧力をかけました。スウェーデンではフェアトレードバナナのシェアはわずか5%でした。しかし、この映画が物議を醸し、バナナに対する市民の意識が高まって、上映後には50%以上になっています。

これはニカラグアのことを撮った映画ですが、フィリピンのバナナ農園労働者にとっても同じです。この映画のメッセージというのは小さなバナナ農園労働者たちと巨大企業の闘いなのです。そして、日本で食べられているバナナのほとんどがフィリピンから届いているという事実を考えると、日本の人たちにとっても大きな関係があるといえるでしょう。日本でも100万人がこの映画を見れば必ずや大きな変化が起きるはずです。一人でも多くの人に見てもらいたいです。そしてみなさんが活動するうえで役立つツールになったらとても嬉しいです。

(注1)DBCP

1950年代に発明された殺線虫剤。ダウ・ケミカル社が開発した農薬、商品名はネマゴン。土壌にいる線虫(ネマトーダ)を殺すため土壌に注入する。バナナ以外にも果物や野菜にも利用された。1977年、カリフォルニアにあるDBCP製造工場の労働者の不妊症が明らかになり、1979年には製造が中止された。鶴見良行『バナナと日本人』(1982年)にもバナナ農園で使われている農薬の一つとして挙げられている。

(注2)フィリピンではDBCPの使用を1980年に禁止している。フィリピンにおいてドール社は1990年代まで使い続け、その結果、バナナ労働者7,691人が無精子症と判明したという報告もある(中村洋子氏『フィリピンバナナのその後 多国籍企業の操業現場と多国籍企業の規制』2006年、七つ森書館)

政策室 小林和夫 取材日:2016年1月29日

ジェフリー・M・スミスさん来日講演(福岡、京都、東京)

すでにお知らせしていますように、『遺伝子組み換えルーレット—私たちの生命(いのち)のギャンブル』の監督であり、長く、遺伝子組み換えによる健康被害の可能性について警鐘を鳴らしてきたジェフリー・M・スミスさんが来日し、講演会を福岡・京都・東京の3箇所で開催します。

ジェフリー・M・スミスさんについて、少し詳しくご紹介いたします。

ジェフリーさんは長く、遺伝子組み換え食品が持つ危険について調査、教育活動をされています。

その内容は2つの本と1つのドキュメンタリー映画にまとめられています。

『偽りの種子—遺伝子組み換え食品をめぐるアメリカの嘘と謀略』(家の光協会2004、原題”Seeds of Deception: Exposing Industry and Government Lies about the Safety of the Genetically Engineered Foods You’re Eating” 2003)

『偽りの種子—遺伝子組み換え食品をめぐるアメリカの嘘と謀略』(家の光協会2004、原題”Seeds of Deception: Exposing Industry and Government Lies about the Safety of the Genetically Engineered Foods You’re Eating” 2003)

”Genetic Roulette: The Gamble of Our Lives” 2007 映画と同名の書籍。日本語訳はなし。

”Genetic Roulette: The Gamble of Our Lives” 2007 映画と同名の書籍。日本語訳はなし。

2003年にはInstitute for Responsible Technology (IRT)というNGOを設立し、食をめぐる消費者の教育活動を米国だけでなく、40カ国で積極的に行っています。

米国では近年、遺伝子組み換え食品への警戒心が高まりつつありますが、ジェフリー氏は医師、医学者などの専門家の協力を得ながら、科学的な研究に基づいて、遺伝子組み換え食品が引き起こす可能性のある健康被害、そしてそれをいかに避けるか、あるいは生じてしまった健康被害をどのように回復するかなどの問題について掘り下げて、その内容は米国での遺伝子組み換え問題への取り組みに大きな影響を与えています。

ドキュメンタリー『遺伝子組み換えルーレット』をご覧いただければ、遺伝子組み換えを避けることが持つ意味を多数の医師が語っていることに驚かれると思います。米国では実際に遺伝子組み換えとの関連と考えられる症例がいくつも出ており、それへの対処として遺伝子組み換えが避ける必要性が映画の中で語られています。米国から大量の遺伝子組み換え作物を輸入している日本ではこうした問題はまったく対岸の火事ではありません。

このドキュメンタリーの完成後もジェフリー氏はさらにこの問題を深めており、今回の日本訪問ではそうした最新の知見も踏まえて、遺伝子組み換え食品がどのような問題を引き起こしうるか、どうしていくべきか、語っていただく予定です。

下記の日程で3カ所で講演を行います。ぜひ、この機会にご参加いただけますようお願い申し上げます。

主催団体は3カ所すべて別々ですので、それぞれの講演についてのお問い合わせはそれぞれの主催団体にお願いいたします。

福岡

2月22日 10:30〜14:40

福岡国際会議場メインホール

主催:グリーンコープ共同体・グリーンコープ生協ふくおか

組合員向けのセミナーですが、一般の方もご参加いただけます。

詳細

京都

2月25日 18:30〜20:30

キャンパスプラザ京都

主催:ジェフリー・M・スミスさん招聘・京都実行委員会

詳細

(映画の上映は25日にはなく、13日に行います。ご注意ください。上映会情報)

東京

2月27日 13:30〜16:50

東京ウィメンズプラザ ホール

主催:ジェフリー・M・スミスさん招聘・東京実行委員会

詳細

なお、今回のジェフリーさんの招聘を実現するためにかかる費用をまかなうため、広く賛同を求めております。ご協力をぜひご検討ください。

招聘賛同のよびかけ

健康、環境そして食料保障—農薬その他の汚染物質

ネグロス島をはじめとするフィリピンのバランゴンバナナ生産者、マスコバド糖生産者、マレーシア、パレスチナの市民組織、日本と韓国の生協関係者、ドイツやフランスのフェアトレード団体が参加して、今後の取り組みについて協議しました。 2つの基調報告と3つの特別報告によるこのネグロス・フード・サミットの全容をぜひご覧ください。

今回紹介するのは、農薬問題の第一人者のロメオ・キハノ博士の講演です。農薬がいかに人びとの健康や生態系に大きな影響を与えているか、大きな枠組みで問題を提起しています(以下の記事は講演を元にオルター・トレード・ジャパン政策室が編集したものです)。

キハノ博士はフィリピン大学薬理学、毒物学、薬学部元教授、農薬アクション・ネットワーク(PAN)アジア太平洋の理事会メンバー、人権のための健康アクション(Health Action for Human Rights)代表、職業安全健康開発研究所の理事メンバー、国際POPs廃絶ネットワークの共同代表でもあり、長くアジアの農薬問題の先頭に立って活動されている研究者です。

キハノ博士はフィリピン大学薬理学、毒物学、薬学部元教授、農薬アクション・ネットワーク(PAN)アジア太平洋の理事会メンバー、人権のための健康アクション(Health Action for Human Rights)代表、職業安全健康開発研究所の理事メンバー、国際POPs廃絶ネットワークの共同代表でもあり、長くアジアの農薬問題の先頭に立って活動されている研究者です。

健康、環境そして食料保障—農薬その他の汚染物質

ネグロス・フード・サミット特別報告 ロメオ・キハノ

健康を全体性の中で捉えること

医師を含む多くの人たちが考える健康とは十分包括的に捉えられたものではないと考えています。人びとの健康は環境中に放出される化学物質などによる撹乱から自由ではありません。食の安全や食料保障は工業型農業によって大きく妨げられています。アグロエコロジーを進めようとするみなさんにはご理解いただけると思いますが、私は健康を環境や食料保障とつながった全体性のあるものとして捉える必要性を強調したいと思います。残念ながらこうしたとらえ方は世界の研究者によってなされているわけではありません。

人間とは生きている地球の一部であり、環境の一部をなしており、切り離すことはできません。ですから環境を破壊するということは人間を破壊することになります。健康な状態というのは現在の医学が定義するようなただ単に病気でないということに留まらず、個々人と環境の間の調和された状態であると定義すべきです。そして病気とはその関係の乱れとなります。

その関係を示すのに私は下の図を使って説明します。人間と環境がいかに切り離せないかを5つの要素から表したものです。

これらの要素は互いに関係しあいます。ですからどれか1つを切り離すことはできません。1つの要素が阻害されたら他の要素も影響を受けます。遺伝子組み換え作物の導入は人間と環境の関係において生物学的な破壊を与えます。鉱物資源の採掘では大きな物理的な環境破壊につながります。プランテーションや鉱山開発のために、土地から人びとを追い出すことは人びとの社会面や精神的な面でも健康に悪影響を及ぼします。これらすべてが相互に影響します。個別に考えるのではなく、相互につながっていることを指摘したいのです。

世界を覆う農薬

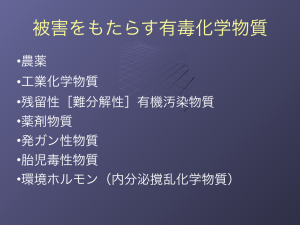

さまざまな化学物質が環境に導入され環境を破壊しています。有害な化学物質を右にあげてみました。中でも農薬が私の懸念事項の中心となっています。私は食の中の毒について語ることを続けています。多くの人たちがこの問題に気がついていないことについて警告を発せざるをえません。まず、農薬が世界でひじょうに幅広く使われているかということです。農薬に汚染されていない地域は世界にはありません。どんなに離れた村に行っても、農薬は検出されるのです。

さまざまな化学物質が環境に導入され環境を破壊しています。有害な化学物質を右にあげてみました。中でも農薬が私の懸念事項の中心となっています。私は食の中の毒について語ることを続けています。多くの人たちがこの問題に気がついていないことについて警告を発せざるをえません。まず、農薬が世界でひじょうに幅広く使われているかということです。農薬に汚染されていない地域は世界にはありません。どんなに離れた村に行っても、農薬は検出されるのです。

もしここフィリピンで農薬を使えば、たとえばカナダ北部の先住民族の村を汚染します。ですからフィリピンで農薬を使うということはカナダの先住民族の人びとを汚染することになってしまうのです。カナダの氷に囲まれ、農薬など使っていない地域で高いレベルのDDTが検出されるのです。大気の移動によってカナダのようなところにも汚染物質はビザもいりませんから国境を越えて広がります。この農薬がこのような広い地域に広がっているということは驚くべきことです。

そして、これがどのように影響を及ぼすかですが、それは現状ではとても影響を過小評価しています。なぜなら急性の症状しかみないからです。農薬は急性の症状をもたらすだけではありません。

毎年、世界で2500万人の農業労働者が1種類あるいはそれ以上の急性障害に悩まされています。しかし、それ以外に慢性の病気があります。ガンや糖尿病、腎臓の病気、内分泌系の異常、免疫系の異常などもあります。けれども、でもこの急性の症状があるというだけでも2500万人いるのです。

コスタリカの研究者の研究によりますと発展途上国においては95%以上の農薬による被害がほとんど報告もされていません。2500万人に含まれないもっと多くの人たちが、被害を受けています可能性が高いのです。この問題がいかに深刻かがわかります。食料には有機栽培を除き、ほとんど農薬の残留物があります。農薬は生物種を根絶させ、生物の熟成を失わせます。

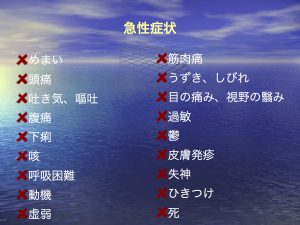

このような病気、下に急性の症状のリストを掲げましたが、これらの症状を持ちながら、それが農薬のせいだということを知らない人が多い。なぜならこれらはどれも特別な症状ではないからです。他のものでも発生することがあるようなそれ自身はひじょうに普通の症状です。

このような病気、下に急性の症状のリストを掲げましたが、これらの症状を持ちながら、それが農薬のせいだということを知らない人が多い。なぜならこれらはどれも特別な症状ではないからです。他のものでも発生することがあるようなそれ自身はひじょうに普通の症状です。

農地から帰ってきた農民がたとえば眩暈をしたり頭痛を感じたりしたら、「これはたぶん、太陽の熱が強かったからだろう」と思ってしまうかもしれません。これが農薬のせいで起きたということを知らないからです。そして借金をいっぱいしているから頭痛がするのだろうというふうに思ってしまうかもしれません。実際、ひじょうに多くの借金をしている農民が多いのです。

このような病気は1つの原因によるものではなく、さまざまな要素が加わって発生する可能性があります。1種類の農薬だけでなく、さまざまな農薬、化学物質が加わって複合的にこのような症状が生み出されていることもありえます。

しかし、いかに慎重に科学的研究を行ったとしても因果関係を特定することは困難です。そして、現在の法的制度においては汚染した加害者の方ではなく汚染を受けて被害を者の方がその被害を証明しなければならなくなります。

科学的研究をいくらやっても、現在の状況では、農薬の有害性を立証する研究の方が間違っていると判断されてしまいます。ですからこの農薬が原因であることを確定することが難しい。そうして最終的に実際に病気を持っている人が責められてしまう、不幸なことですが。

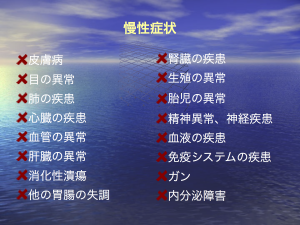

慢性的な症状を下に上げました。私が医学生だったころ、40年も以上も前になりますが、ガンは死因のトップ10にも入っていませんでした。米国では今や2位か1位、フィリピンでは3位になっています。なぜ、印鑰さんの報告でガンなどの病気と農薬の増加のグラフが示されました。その因果関係が立証されているわけではありませんが、農薬のこのような大きな広がりと、急激な慢性疾患の増加という現象が起きていることは私たちにとっては大事な警告になっていると思います。

慢性的な症状を下に上げました。私が医学生だったころ、40年も以上も前になりますが、ガンは死因のトップ10にも入っていませんでした。米国では今や2位か1位、フィリピンでは3位になっています。なぜ、印鑰さんの報告でガンなどの病気と農薬の増加のグラフが示されました。その因果関係が立証されているわけではありませんが、農薬のこのような大きな広がりと、急激な慢性疾患の増加という現象が起きていることは私たちにとっては大事な警告になっていると思います。

国家の義務としての食料保障、食への権利

それと関連して、食料保障という概念について考えてみます。もし食料の中に有毒物質が入っていればこれは食料保障とは言えません。しかし、食料の安全については残念のことに国連機関もあまり口にしてきませんでした。どれだけの生産がされたかに注目して、食料生産にいかに有害物質が使われているかについてはあまり論じようとしません。

しかし、最近、FAOはこの安全な食料について食料保障の中に入れることにしました。同時にアグリビジネスによる工業型農業を促進しているということで矛盾もあるわけですが。「食料保障とは人びとの活発で健康な生活のための食事のニーズと嗜好にマッチした十分安全で栄養のある食料にすべての人びとがいつでも物理的に、経済的にアクセスできる時に存在しているということができる」と1996年の世界食料サミットで定義されました。

それ以上に食への権利(Rights to Food)について考えた方が有益かもしれません。この概念は国連人権委員会の中で食への権利特別報告で使われたものです。この食料を得る権利の要素として私が重要と思うことを挙げました。食料主権、食料の自給、食料があること(availability)、食料の適切性(adequacy)、生物多様性、アクセス可能なこと(accessibility)、安全、持続性。このどの要素が欠けても基本的人権である食への権利の侵害となります。たとえば生物多様性は重要ですが、ほとんどの国連文書の中では欠如しています。アグロエコロジーの中でも生物多様性は重要な概念ですが。

食べものはある(available)けれども、アクセスができないということが発展途上国の貧しい人たちには問題です。食料は十分にあるのに、お金がない、あるいは交通手段がないということで食べることができないことがあります。世界で人口を養う食料は作られているのに、それにアクセスできない人たちがたくさんいる、という問題です。安全性はもちろん、持続可能性もまた重要な概念です。

すべての国家は食への権利を促進し、尊重し、守り、実行する権利があると国連は定めています。ですから私たちの政府にそれを要求することができます。

多国籍企業に対しても義務が定められています。食への権利についての多国籍企業の責務にはこう規定されています。「多国籍企業の活動やその影響を与えるさまざまな場面において、多国籍企業やその他の事業体は国内法だけでなく国際法において認められている人権を促進し、その実現を保証し、尊重し、尊重するように保証し、守らなければならない」「そして、こうした権利を妨害したり、妨げたりするあらゆる行動を避けなければならない」(多国籍企業とその他の事業体の人権に関する義務に関する基準[人権の促進と擁護のための小委員会とその多国籍企業に関する作業部会])。ここに何を守らなければならないかが書かれており、私たちは多国籍企業にこうした権利を守るように要求できるのです。しかし、こうした権利は多国籍企業によって実際には守られていません。各国政府はこの国連文書の存在すら知らないことが多いのです。

重要な概念、食料主権

この食料主権はさらに重要です。食料主権とは「生態学的に健全で持続可能な方法で作られた健康で文化的に適切な食料への人びとの権利であり、人びと自身が食料や農業のシステムを定義できる権利である。食料主権は市場や企業の要求以上に食料を生産する人、流通させる人、消費する人を食のシステムと政策の中心に置く」と定義されます。先住民族の食料主権を考える時は、土地に対する権利が守られなければなりません。食料保障の概念の中では述べられていません。特に先住民族の人びとにとっては食に対する権利というのは土地の権利に対する権利が尊重されない限り守られないのです。土地の権利が守られなければ、先住民族の文化も守られません。

ですから土地を失うことになれば食料に対する権利も守れなくなります。幅広い概念として食料主権を考えなければなりません。これは食料が安全であるだけではダメです。工業的な食の生産では彼らの安全は守られません。

プランテーションが破壊するもの

プランテーションの問題に移りたいと思います。バナナプランテーションはひじょうに広がり、毒物が広がっています。1998年、2000年にかけて私は農薬に対して反対する運動をしてきたために、バナナ企業に訴えられました。これはコタバトにあるプランテーションです(右)。ソリビオさんといっしょに行った時に撮った写真です。

プランテーションの問題に移りたいと思います。バナナプランテーションはひじょうに広がり、毒物が広がっています。1998年、2000年にかけて私は農薬に対して反対する運動をしてきたために、バナナ企業に訴えられました。これはコタバトにあるプランテーションです(右)。ソリビオさんといっしょに行った時に撮った写真です。

これは農薬によって環境が破壊されているというだけの問題ではありません。物理的な破壊、人びとがこれによって土地から追い出されるということで、物理的な破壊があるわけです。人びとは自分たちの手で食べものを育てることができなくなっています。人びとは自分たちの土地から追い出されているわけです。

このように物理的にコミュニティを破壊するということが起きています。自分たちのルーツのあるところから追い出されるということによって、彼らは精神的にも破壊されます。彼らの霊的な、精神的な十全性、彼らの文化も破壊されます。そしてその影響は人間としての健康、尊厳にも関わってきます。

先ほどお見せしたダイアグラムをここで考えて欲しいのです。物質的な汚染に留まるものではありません。

彼女(右写真)は私の1997年に初めて農薬の汚染によって出会った甲状腺ガン患者の人です。写真を撮ってもいいかと聞いたら、自分のケースを農薬の汚染の被害例として撮ってくれと言いました。他の人たちが救われるなら私たちはここで死んでいくけれども、と言いました。

彼女(右写真)は私の1997年に初めて農薬の汚染によって出会った甲状腺ガン患者の人です。写真を撮ってもいいかと聞いたら、自分のケースを農薬の汚染の被害例として撮ってくれと言いました。他の人たちが救われるなら私たちはここで死んでいくけれども、と言いました。

彼女は特に空中散布がされている地域について訴えていました。しかし、彼女のために私は十分することができませんでした。彼女は甲状腺ガンを患っていたのですが、病院に行くお金もありませんでした。出会って6ヶ月後、彼女はこのガンのために亡くなりました。私が行った時にはすでに遅かったかもしれません。しかし、病院に行っていればあと何年かは生きられたかもしれません。甲状腺ガンは治療を早く受けられれば治すことも可能ですから。ですので私はとても心苦しく思っています。

しかし、空中散布の問題についてのキャンペーンは国内だけでなく、国際的にも注目を集めました。大きなマスコミの注目を集めました。私たちは今もなお空中散布をなくすために闘い続けています。

しかし、空中散布の問題についてのキャンペーンは国内だけでなく、国際的にも注目を集めました。大きなマスコミの注目を集めました。私たちは今もなお空中散布をなくすために闘い続けています。

右の男性はバナナプランテーションで農薬に曝され続けましたが、彼も亡くなりました。農薬への暴露の影響は疑うことができません。彼はとても若い時にプランテーションで働き始めたのですが、当時はとても健康でした。4年間、5年間ここで働いて、30歳にもなっていなかったのですけれども、深刻な腎臓の疾患で亡くなりました。この他にも腎臓の疾患でなくなった農業労働者は数多くいます。

パームオイル・プランテーションによる破壊

右の写真はパームオイル・プランテーションです。ひじょうに問題の大きいプランテーションです。農薬のせいだけではなく、先住民族を土地から追い出すという意味でも大きな問題を抱えています。パラコートというひじょうに有毒な除草剤を使っています。シンジェンタの農薬です。EUでは2007年に禁止されていますが、フィリピンなどの発展途上国では使われています。何百万人もの人たちの健康に影響を与えているでしょう。

右の写真はパームオイル・プランテーションです。ひじょうに問題の大きいプランテーションです。農薬のせいだけではなく、先住民族を土地から追い出すという意味でも大きな問題を抱えています。パラコートというひじょうに有毒な除草剤を使っています。シンジェンタの農薬です。EUでは2007年に禁止されていますが、フィリピンなどの発展途上国では使われています。何百万人もの人たちの健康に影響を与えているでしょう。

インドネシアなどでは、このパームオイル・プランテーションを拡張するために、曇って先が見えなくなるくらいの煙害が起こっています。このように森が燃えてしまうという深刻なことが起きています。

下の写真はミンダナオ・アグサン地域のパームオイルプランテーションで出会った患者です。パラコートに特徴的なのは皮膚の病気です。そして視力を失うケースも多くあります。

下の写真はプランテーションの内部ですけれども、人びとはここを流れる水から、飲料水や料理のための水を得ます。しかし、ひじょうに農薬で汚染された水源なわけです。これはここに住んでいる人たち全員にどれだけの大きな影響を及ぼすか? 特に子どもたちが一番大きな悪影響を受けます。というのは体がまだ成長期にあり、影響は起きやすいわけです。農薬に対する耐性も低いわけです。また、体の表面積が小さいですので、動き回り、地面に寝転んだりして、体重に対して、農薬の曝露量というのは多くなります。呼吸数も多いです。そのために一番大きな影響を受けます。

目や皮膚に対する問題、胃腸や呼吸器系の疾患、新生児の奇形、精神障害、発達障害、貧血などの血液疾患に苦しむ子どもたちが多いです。私はインドでも多くの患者を診ましたが農薬エンドスルファンの散布されていた地域です。2012年にエンドスルファンの使用は国際的に禁止されますが、経過措置があり、まだまだインドでは使われています。

目や皮膚に対する問題、胃腸や呼吸器系の疾患、新生児の奇形、精神障害、発達障害、貧血などの血液疾患に苦しむ子どもたちが多いです。私はインドでも多くの患者を診ましたが農薬エンドスルファンの散布されていた地域です。2012年にエンドスルファンの使用は国際的に禁止されますが、経過措置があり、まだまだインドでは使われています。

生態系に与える影響

農薬の与える影響は人体に対する悪影響に留まりません。農薬によって生物多様性が失われます。この写真は、空中散布が行われているところの1つですが、バナナプランテーションです。ここではココナツの木が破壊されています。

ココナツの木、農薬によって昆虫が殺される。それによって生物の生態系が狂ってしまうわけです。トンボ類がいなくなり、土壌の中にいる微生物も殺されてしまうことで、他の農薬がターゲットとしていない生物も死んでしまいます。オイルパーム以外の生物を土壌から殺してしまいます。このような除草剤のためにどれだけの種類の薬草が絶滅してしまったでしょう。以前は多くの薬草が見つけられたのですが、今ではほとんど見つけることができなくなっています。

魚もフィリピンの河川にはたくさんの魚がいるわけですが、それも消滅しつつあります。淡水魚がたくさんいました。ユゲンという魚ですが、昔はいっぱいいましたが、今はほとんど見ることができません。農薬がひどく使われるからです。貧しい人たちのために重要な食料源でした。私が小さな時にはよく魚を捕って家で食べたものです。しかし今では見つけることができません。売っているものもひじょうに高価になってしまいました。

魚もフィリピンの河川にはたくさんの魚がいるわけですが、それも消滅しつつあります。淡水魚がたくさんいました。ユゲンという魚ですが、昔はいっぱいいましたが、今はほとんど見ることができません。農薬がひどく使われるからです。貧しい人たちのために重要な食料源でした。私が小さな時にはよく魚を捕って家で食べたものです。しかし今では見つけることができません。売っているものもひじょうに高価になってしまいました。

WTO、TPP、自由貿易

そして大きな外国の農薬の企業、彼らの活動によって、食物の中の農薬の残留許容量がどんどんあげられていってしまっています。DDTは今や1000倍から5000倍まで上げられてしまいました。つまり、食べものをどんどん汚染していいということになっているわけです。特に発展途上国においてはそうです。日本ではこの残留農薬について規制が強いと思うのですけど、韓国においても。しかし発展途上国においてはそうではありません。グリホサートの残留許容量も同じです。

このような有害な農薬が世界中に広がっている。これは国際的なWTOなどの条約によって、そして今やTPPによって、どんどん広がっていくわけです。自由貿易協定によって。このような農薬を禁止することができないわけです。もしそんなことをしたら、訴えられてしまいます。

政府はこのような大企業の農薬を止めることができなくなります。毎年、1500から3000の農薬が世界中で売られています。十分な毒物学研究がなされないままに広がっています。今や世界市場では、10万種類の農薬がありますが、基本的な試験が行われないまま使われ、世界を汚染しています。しかし、農薬で悪影響を与えたとしても、その農薬のせいであるということの科学的証明を被害者がしなければ政府はその農薬を禁止することができません。

このような大企業は本当に強力です。政府の科学委員会にいたことがありますが、薬物についてこの政府に勧告を行う委員会だったのですが、どのような農薬は規制しなければならないかを勧告する役割があるのですが、エンドスルファンについて毒性を研究した研究者がエンドスルファンを禁止すべきだと主張しました。何が起こったでしょうか? この委員会のしたことはこの有害物質を禁止ではなく、私をこの委員会から追放することでした。この企業の働きでそうなったのです。エンドスルファンのような農薬は私も積極的に参加した国際的なキャンペーンによって結局、規制されるようになりましたけれども。

問題は科学ではないのです。科学的研究がどんなに正しかろうが、それは政策決定に影響を与えることはできないのです。ですから、ここでは力関係、この問題の構造的問題も知らなければなりません。特に現在、毒物学の勉強をした人たちはほとんどが、大企業のために働いている研究者です。独立系の研究者はなかなかいないわけです。私が学生の頃は8割の科学的研究は独立したものでした。公的な機関が出資して研究が行われていました。しかし、今や9割が大企業に支配された研究になっていると思います。

ですから私たちはいわゆる「科学者たち」の言うことに耳を傾ける時には注意する必要があります。いろんな科学的資料や調査を引用して話をしますけれども、そのほとんどが、大企業によって行われた研究です。科学的な研究の出版物のほとんどは大企業がコントロールしています。それが政策決定に使われているのです。政策決定の場にいる人たちというのはこのようなことにほとんど教育を受けたことがないような人たちです。

もし、研究者が大企業に対して異見を申し立てようでもするならば、その研究者はその地位を追われて、研究ができなくなってしまいかねません。

バナナプランテーションを運営する企業は政府の規制機関に働きかけ、私たちのガンについての医師資格を取り消すようにしようとしています。それだけ彼らは影響力を発揮しているのです。

ですから、毒物を禁止するだけでは足りないわけです。構造的問題に手をつけなければなりません。だから私は社会的側面を強調したいのです。そうしたことに取り組む国際的なキャンペーンも存在しています。Pesticide Action Network(PAN、農薬行動ネットワーク)です。

私の孫も、すでにこのキャンペーンに参加しています。農薬を禁止せよと言っています。国際的なキャンペーンに参加してもらいたいと思います。PANにはWebサイトもあります(PANアジア太平洋のサイト、Pesticide Action Network International) 。

今回は遺伝子組み換え作物は環境に最大の脅威を及ぼすものの1つですけれども、これについてはすでにお話があったので、省きたいと思います。

鉱山開発による環境破壊

先ほど鉱山会社の例を述べました。これはミンダナオで行われている鉱山採掘の例ですけれども、実はソリビオさんが活動されている地域で金銀ニッケルいろんな鉱物資源の採掘現場があります。ここではひじょうに有害な物質を使って鉱物の抽出を行っています。これが水を汚染しています。これによって土壌も重大に汚染されます。

精神の破壊=土地の破壊

霊的な面の破壊も大きな問題です。これは宗教について言っているわけではないのです。霊的という時にはみなさんが信じていること、動機、心理的なものすべてを含みます。特に先住民族の間で、大事な要素となっています。これは科学者や医者ではわからない。でも私は感じることができます。なぜなら、私の祖母は純粋な先住民族でした。ですから私は実際、先住民族でもあります。先住民族にとって、この霊的なものを感じることはとても大事なことなのです。そして、それは先祖から受け継いでいる土地と結びついています。

しかし、この土地を破壊することは、この人たちの霊的なもの、精神的なものを破壊することになるわけです。これは破壊される側だけでなく、破壊する側の人たちの精神も破壊していると思います。傲慢で無関心で鈍感な彼らの行動そのもの、これは精神が破壊されているということの兆候だと思います。

彼らの精神も破壊されているわけです。彼らはそのことがわかっていませんが。このような産業を進める側の精神の破壊ということです。

一部の富める人のためだけの開発

フィリピンのような国では植民地的支配の歴史の中で、社会がたくさん破壊されてきました。その影響を私たちは感じながら今まできています。さまざまな社会的な不正義が行われています。そしてこの構造調整政策と言われる政策によってもIMF世界銀行、WTO、TPPによる国際的な政策の変更によって、起こされている社会的な環境の破壊です。

開発プロジェクトが広がることによってゴルフコースができたり、お金持ちのためだけの開発が行われています。このためによって社会的政治的文化的環境が破壊され、これが不平等を広げています。これに対して私たちが、構造的に立ち向かうことができていません。こうした開発が貧しいコミュニティを抑圧する根本原因です。先進的医療で画期的な治療が開発されても、こうした構造的な問題を解決しなければ、人びとの本当の意味での健康は得られないのです。

この構造的・社会的な問題に取り組んでいかなければならないわけです。なぜ、このようなことが起きているかですが、もちろん、富の追求、権力のおごり、利益第一主義などがあります。なぜこうしたことが起きているのでしょう? 私が専門分野ではありませんが、ネオリベラルなグローバリゼーション、新自由主義的グローバリゼーションです。多国籍企業による支配、さまざまな富の集中、権力集中、アメリカのような国々によって規制緩和によって、起こされています。雇用が生まれるとか、経済的繁栄が起きるとか言っていますが、誰のためなのでしょうか? これは金持ちだけのためなのか、大多数の人たちのためなのか?

この企業中心のグローバリゼーションの本質はこれです。ひじょうに搾取的です。貧困、不平等を広げ、1%に満たない人が世界の40%以上の富を手にするということになっています。

今こそ、ピープルパワーが必要

私たちの戦略はどうあるべきか? 意識を高めること、他のグループとのネットワークを作ること、専門家に依存しないですむように市民の技術的専門的能力を付けること、そして情報を交流し、監視すること、そして理解を深めること、そして懸念を持つ人びとを組織化していくことです。大きな変化を作ることができます。そして、一時しのぎだけでなく、もっと根本的に変革を起こす行動をする、それによって人びとをエンパワーすることです。そして、すべては私たちの子ども教育するところから始めてみてはどうでしょうか?

私は息子、孫たちの教育から始めたいと思います。子どもたちは未来を作る人たちです。有機栽培の食料は健康に望ましいだけでなく、私たちの食料主権や独立性を高めていく上でも重要です。そうした認識を広げていくことは、私たちが闘うすべての中でもちろん重要なことです。

人びとのエンパワーについて話しましたが、私は、フィリピンにおいては人びとが力を付けたことで、独裁者であった大統領を追放することができました。今こそ、ピープルパワーがもう一度必要だと思っています。そしてこれに国際的な連帯を加えることができれば勝利を得ることができると思っています。

ありがとうございました。

参考サイト

ジェフリー・M・スミスさん招聘への賛同のよびかけ

『偽りの種子』などの著作で知られ、米国で遺伝子組み換え作物の問題に長く警鐘を鳴らし続けてきたジェフリー・M・スミスさんが監督されたドキュメンタリー映画『遺伝子組み換えルーレットー私たちの生命(いのち)のギャンブル』の日本語版DVDが10月末に完成いたしました。

『偽りの種子』などの著作で知られ、米国で遺伝子組み換え作物の問題に長く警鐘を鳴らし続けてきたジェフリー・M・スミスさんが監督されたドキュメンタリー映画『遺伝子組み換えルーレットー私たちの生命(いのち)のギャンブル』の日本語版DVDが10月末に完成いたしました。

遺伝子組み換え食品がいかに人の健康に害を与えるかに焦点を絞ったこの作品の日本語版が発表されるやいなや、大きな宣伝ができていないにも関わらず、多く の方々がご覧くださり、強い衝撃を受けた、などの反響をいただいています。

世界では遺伝子組み換え作物の問題に対する懸念が高まり、規制する傾向が強まっているにも関わらず、残念ながら日本では次から次へと遺伝子組み換え作物が承認される状況が続いています。このままではますます日本に遺伝子組み換え作物が輸入され、そしてTPPが発効することになれば、将来日本国内での遺伝子組み換え作物耕作が始まるという危険がないともいえません。

このような中、遺伝子組み換え食品が持つ問題、その農業が社会に与える影響をしっかり人びとに訴えていく必要があります。

ジェフリー・M・スミスさんは『遺伝子組み換えルーレット』を2012年9月に米国で公開した後も、遺伝子組み換え食品が健康に与える影響に集中して活動を行っており、さらに新たな知見をもって米国中で講演活動を行い、新作ドキュメンタリー映画“Secret Ingridients”も完成間近と聞いております。米国では急速に非遺伝子組み換え作物への注目が高まっているのも、ジェフリーさんのこうした活動に大きな影響を受けていると思われます。

日本ではそのような情報はまだまだほとんど知られていないというのが実際でしょう。こうした中で、ジェフリー・M・スミスさんを日本に招聘したいという話が持ち上がりました。ジェフリーさんの問題提起をしっかりと受け止め、市民の遺伝子組み換えに対する認識を喚起する機会としたいと考えています。

つきましては、遺伝子組み換え作物・食品問題に日ごろより取り組まれている団体・個人の皆さまに、2月20日午後 韓国YMCAホールにおいて映画の上映および ジェフリーさんの講演会へのご協賛をぜひいただきたく、お願いいたします。

ジェフリー・M・スミスさんはグリーンコープの招聘で22日に福岡でセミナーを開かれます。今回の招聘費用と交通費はグリーンコープと東京実行委員会で折半する形で実現をしたいと考えます。

【賛同金】

○団体1口1万円(何口でも可)

○個人1口3000円(何口でも可)

ぜひご賛同いただけますよう、お願い申し上げます。

2015年12月17日

【ジェフリー・M・スミスさん招聘・東京実行委員会】 (50音順/12月18日現在)

アジア太平洋資料センター(PARC)

オルタートレード・ジャパン(ATJ)

ルナ・オーガニックインスティテュート

【連絡先】

オルター・トレード・ジャパン(ATJ)

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-4-15 サンライズ新宿3F

TEL: 03-5273-8176 担当:印鑰(いんやく)

アジア太平洋資料センター(PARC)

〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町1-7-11 東洋ビル3F

TEL.03-5209-3455 FAX.03-5209-3453

担当:内田聖子

賛同いただける団体、個人の方はぜひ以下のフォームからお申し込みの上、下記の口座にご送金ください(お申し込みいただいたメールアドレスにも口座情報はお送りします)。

賛同申し込みフォーム

[contact-form-7 id=”1623″ title=”ジェフリー・スミスさん招聘東京実行委員会賛同”]

お問い合わせがある場合はお問い合わせからご送信ください。

●郵便振替:振替口座番号 00160-4-163403

加入者名 アジア太平洋資料センター

●ゆうちょ銀行 〇一九支店 当座0163403

名義 アジア太平洋資料センター

ミンダナオにおける多国籍企業による農業の実態とそれに対する人びとの対応

ネグロス島をはじめとするフィリピンのバランゴンバナナ生産者、マスコバド糖生産者、マレーシア、パレスチナの市民組織、日本と韓国の生協関係者、ドイツやフランスのフェアトレード団体が参加して、今後の取り組みについて協議しました。

2つの基調報告と3つの特別報告によるこのネグロス・フード・サミットの全容をぜひご覧ください。

今回紹介するのは、フィリピン・ミンダナオの南コタバト州スララ町の元町長のロムロ・スリビオさんのミンダナオにおける多国籍企業が引き起こしている問題とそれに対する人びとの動きについての報告です。

ミンダナオにおける多国籍企業による農業の実態とそれに対する人びとの対応

ネグロス・フード・サミット特別報告 ロムロ・スリビオ

スリビオ(Hon. Romulo O. Sulivio)さんは南コタバト州評議会メンバー。南コタバト州スララ町元町長。町長として、スララ市で遺伝子組み換えを禁止し、有機農業を推進し、スララ町を有機米の有力な生産地への転換することで活躍された方です。南コタバト州有機農業条例の起草者でもあります。

スペインと米国の植民地支配とフィリピンの輸出志向経済

フィリピンはよく知られた輸出志向と輸入依存の農業経済が大半を占める国である。このようにこの国は主に農業生産物を他の国に輸出することによって生存している。「労働組合と人権のためのセンター」による調査研究から引用すると、この輸出志向経済システムはこの国のスペイン人、その後の米国人による長い植民地支配の歴史に辿ることができる。

スペインの植民地支配時代に発達したアシエンダ・システムはアシエンデロ(大地主)によって巨大な領地を輸出向けの単一産品生産地に変えていった。米国人が1899年に支配に来て、1946年まで直接統治した時には、輸出向け農業が維持されただけでなく、強化された。第二次世界大戦前にすでに、米国系多国籍企業(MNCs)はフィリピンにやってきている。多国籍企業は広大な土地をパイナップルやバナナなどの果物プランテーションに変えていった。フィリピンが独立した1946年の後、後を継いだフィリピンの統治者たちはこの国の農業発展の外向き志向をさらに拡大した。

多国籍企業にとっての「約束の地」ミンダナオ

ミンダナオはフィリピンを構成する3つの島群の中で2番目に大きく、2200万人の人びとが住み、6つの地方と26の州からなる。アジア・ビジネス・チャンネルでのミンダナオの記事から引用すれば、「この島の地域は13世紀にアラブの商人、17世紀にはスペイン人の入植者たち、最近の20世紀には国内再定住計画によって、フィリピンで文化的にもっとも多様な島となっている」のである。

ミンダナオは豊かな土壌や熱帯気候などによる天然資源が豊かなだけでなく、 この国の他の地域に比べてもっとも生育条件がいいことで知られている。パイナップル、バナナ、ゴム、カカオ、コーヒー、トウモロコシそしてココナッツなどのフィリピンでの多くの作物はミンダナオで育っているし、ミンダナオで見つけることができる。ミンダナオのほぼ3分の1の土地が農業に向けられており、三分の一の人口は農業、漁業、森林セクターで働く。フィリピンの「食料カゴ」として知られ、ミンダナオは国の40%以上の食料を生産し、30%以上の農業輸出を占める。

ミンダナオは常に政府によって「約束の土地」として宣伝されてきた。なぜなら、この島は島の資源、森林そして人びとゆえに発展の機会に満ちていると見られているからだ。政府によればミンダナオはうまく生かせば、国の持続的発展の基礎となるだろうという。確かに、ミンダナオは莫大な天然資源、地形学的発展、そして人的資源に満ちているから、その結果、アグリビジネス、養殖産業、環境産業の機会主義的な玄関口となる。

この観点こそ、国内・国際投資家がミンダナオのさまざまな地域に殺到し、外国投資家を継続的に呼び込む理由なのだ。

大規模投資家そして外国投資家は国内の当局や投資家にとって歓迎なだけでない。アグリビジネス企業協定(AVA)のコンセプトを導入した行政命令第9号という農地改革政策、ベニグノ・アキノ大統領のフィリピン発展計画211-2016、さらには大規模外国投資家に対する「税金ホリデー」まで提供され、ますます魅力付きで、外国人を招待している。

ミンダナオに多国籍企業がすぐに入れるように準備した政府の政策だけでなく、多くの貧困な民衆はこうした大規模投資家たちを知って興奮し、歓迎しようとした。というのも彼らはこれらの投資が切迫した彼らの生活条件を向上させる発展をもたらすと思い込まされたからだ。さまざまなステークホルダーと政府の行政は多国籍企業の誘致こそ、特にミンダナオに存在している貧困と紛争に取り組むために人びとの生活の経済発展をもたらすとして奨励している。今、第3世界にいるもので、誰が開発に抵抗するだろうか?

日本をはじめとする多国籍企業の展開

こうして多国籍企業はミンダナオのあちこちで貪欲に活動しており、悪名高い彼らの農法システムには50年にわたり続けられているものもある。ミンダナオのいくつかの地域での多国籍企業の継続的な拡大していることは、ここでの彼らのビジネスがブームであることを否応もなく示すものである。

ミンダナオに進出し、その活動領域を継続的に広げている少なくとも5つの大きな多国籍企業をあげて見よう。南ミンダナオ地域ではAJMRスミトモとドールは現在バナナとパイナップル農園展開を急速に拡大している。一方、国際チキータ・ブランドはタグム開発社(TADECO)との関係を維持している。

ソクサージェン地方では、ドールがすでに3万5000ヘクタールの一等地を取得していると公言しており、パイナップルのための土地を得るために食指をいくつかの待ちにさらに伸ばしつつある。一方、南コタバトとサランガニ地区では何千ヘクタールの土地を日本の住友商事の子会社であるスミフル・フィリピンズ・コーポレーションに提供している。

北中部ミンダナオ地域ではデルモンテ、ネスレ、サンミゲル社が今、ブキドノンと東ミサミス地域でのアグリビジネスを独占している。

ミンダナオにはすでに2万6505.48ヘクタールのパームオイル・プランテーションが存在し、そのうち、1万7415.15ヘクタールはカラガ地方(ミンダナオ北東部)に存在する。そして、これらは主にフィリピナ・パーム・プランテーション社(FPPI)、 Guthrie Planrtaion社(NGPI)、NDC-Guthrie Estate社(NGEI)、 Agusan Plantation社(API)とAgusan Milling社によって操業されている。

多国籍企業の操業がもたらすもの

アキノ政権によると、これらの多国籍企業のわが国での操業は大きな経済成長をもたらしているという。なぜなら、多くの税金が多国籍企業によって支払われ、生産物をより簡単に早く運ぶ畑から市場への道路などのインフラ建設だけでなく、何千という職の機会を提供しているからだという。しかし、貧しいフィリピン民衆は政府が自画自賛するすばらしい経済成長などは実感していない。統計をみれば、わずかなエリートで豊かなフィリピン人の富や資産は大きくなるが、多くの人びとにとっては職の喪失と貧困という結果になっているのである。

多くの多国籍企業はアグリビジネスを常に拡大させているが、大多数の農民と農業労働者たちは主にこれらの大企業や外国企業による搾取により貧しいままにされている。土地なしであること、低賃金、農場に投入するものの高価格、そして生産物の低い買い取り価格によって貧困は悪化する。その結果、農民や農業労働者たちは借金し、ローン漬けとなり、債務の積み重ねの中に埋没するしかなくなってしまう。ミンダナオを経済特区にする一方で、ミンダナオのすべての地域で武装紛争が激しくなっている。

ミンダナオの多くの地域で輸出向け作物の生産とアグリビジネスを行う多国籍企業は大規模土地取得、農地改革の土地転用、労働者の人権侵害、環境、持続できる発展や食料保障の悪化という本質的な問題に取り囲まれている。

多国籍企業の土地利用の方法

ミンダナオにおける多国籍企業の農業を取り巻く問題はアグリビジネス産業を管理するその実践とその方法に多くが根ざしていると思われる。自由化は進んでいるにも関わらず、買い手はドールとデルモンテしか見当たらず、輸出生産物の価格は大規模な組織の買い手によってコントロールされている。

アグリビジネス企業協定(AVA)によると、AVAのための土地はすべての商業的農地に適用できる。AVAの適用になる商品作物ははっきりとバナナ、パイナップル、ゴムと規定されている(Section 2(f), AO No. 9 of 1988)。前述の規定は多国籍企業によって所有されているかリースされている土地に適用される。こうしてアグリビジネスが農地改革計画の枠組みの中に導入されることになった。これに加え、アグリビジネスセクターへの国内はもちろん、外国からの投資を奨励し、引き寄せるための効果的手段を取ることが農地改革政策の中に組み入れられた。これが意味することは何かというと、農地改革の目標が農地の所有権の移転から生産性の増加を含むことに変わったということだ。これはフィリピンの「農地改革政策のパラダイムシフト」が起きたその瞬間として見ることができる。

AVAには7つの方法がある。合弁事業契約、リース契約、成育契約、管理請負、一括事業請負後譲渡(BOT)方式、生産、加工、マーケティング契約、サービス契約である。

どの方法を多国籍企業が取ろうとも契約はつねに一方的であり、多国籍企業の利益にだけなることがあきらかになっているケースがいくつもある。ほとんどのケースで、フィリピンの地主あるいは農民たちは多国籍企業との契約合意のコピーを持っていない。多くは合意書に規定されていることを理解しておらず、多国籍企業との口頭での約束だけを信じている。多国籍企業は農地改革コードであるRA 3844に規定された条項を違反する広大な土地で操業している。

コストカットが可能な労働契約

労働者は多国籍企業の農業生産のさまざまな生産過程の中心にいる。多国籍企業は「多元的あるいは多数のレベル」と説明する関係を労働者と結び、それは契約者タイプによって変わるが、ある共通の要素に縛られている。それは契約者は契約した主に外国に輸出する多国籍企業のバナナだけを栽培し、生産し、パックすることが法的に義務付けられることである。契約者の形態が個人であれ、協同組合であれ、連合体であれ、栽培者あるいは労働者であっても彼らは1つの会社のためだけに働くのである、つまり、ドールースタンフィルコあるいはスミフルのように。そして、18-A省令のおかげで、すべての操業における労働基準を完全に満たすことが連帯責任とされることになる。

この多数のレベルと多元的関係の雇用は実際に地主や栽培者、農民や労働者の犠牲のもとに、生産の利益を最大化するためにコストカットすることにおいて、多数の利点を多国籍企業に与えている。

多国籍企業の創業に存在する多数の労働基準の適用方法は(労働面でも環境面でも)より大きな操業においては、低賃金の生産、より権利の弱い労働者、栽培者たちが一方的な契約内容とよんでいる事態においても、一定の労働基準に適合しているように見せることができる。

多くの企業において、彼らはすばらしい労働慣行を自慢するが、現場からは多国籍企業の労働慣行が基準を守っているのはほんの一部であり、全般的には約束した基準違反が蔓延しているのが現実だというケーススタディー、報告、証言があがっている。

重い労働負荷に対する低賃金は多くのプランテーションで蔓延している。最低賃金やその他の権利の違反は多国籍企業の多くのプランテーションで広がっている。協同組合や仲介のさまざまな形態下のこうした農場操業での労働者の賃金は契約労働あるいはサービス・プロバイダーとよばれ、最低賃金よりもずっと安くなる。さらに彼らは有給休暇やボーナスや社会保険という権利は享受できない。組合を結成する権利や借地借家権の安定も保証されていないであろう。

借地借家権の安定や組合を作る自由の権利に関するコンプライアンスについていえば、これらの権利の侵害には歴史があり、ずっと侵害され続けてきている。CTUHRのケーススタディーから引用すると、圧縮された週労働時間(一日の労働時間を他の日との平均取る事で労働時間を増減できるようにすること)と長期の契約労働状況はこれらの権利を実現するための障害となっている。

退職を強制され、他の労働者に代わられる経験は法律や権利を侵害するだけでなく、あきらかに労働者への義務を回避するやり方である。口頭に過ぎないとしても労働者に労働組合を結成する権利を禁止することはフィリピン憲法を無視し、ILO条約(多国籍企業も誓約を誓っている)に組み込まれた結成権の自由を侵害する。

現在、もっとも多い契約の方式は固定期間の有限雇用であり、契約労働である。多国籍企業を含む多くの企業は労働コストを下げるためにこの方式を好む。なぜなら、もし正社員として雇えば、有効で法的な理由がなければ解雇できず、退職手当やその他の手当を払わなければならなくなるからである。

深刻な農薬被害

労働者の健康と安全については私の聞いた証言は例外的でも特別のものでもない。何人かの労働者は保護具の交換が必要な時に得られなかったと告げた。すべての労働者は彼らが使っている、あるいは彼らが工場や農場にいる時にさらされる化学物質の危険について完全にわかっているようではないようだった。

全国労働関係委員会(NLRC)に提出されたケースでは、(不当解雇や組合結成の権利など)バナナ産業においては不当労働行為が最近10年顕著となっている。

CTHURが調査した地域では、多国籍企業が20年から40年にわたり操業してきた南ミンダナオの地域では生物多様性、土壌、河川での環境が破壊されている。EUでは禁止されている Gramoxone【訳注:除草剤パラコート、シンジェンタの商品名】や、フラダン【訳注:殺虫剤カルボフランの商品名】のように米国ではすべての食料用の作物では使うことが禁止されているのような化学物質が継続的に使われていることはこうした環境上の被害を軽視したものであろう。最近の科学的調査と人びとの空中散布の悪影響に関する関心の高まりにより、バナナ・プランテーションの存在する地域の健康と継続的発展と環境的影響に焦点があてられるようになった。

脅かされる食料保障

プランテーションの中あるいはそばで生きている人たちはバナナ、パイナップルあるいはパームオイル産業になんらかの依存をせざるをえない。たとえばバナナを育てる以外に生きていく上で持続可能な経済活動が他に見当たらないからだ。このモノクロップ(単一作物)プランテーションへの依存は将来の世代にとって危険である。なぜなら土壌の大規模劣化によって将来的にはその土地が生産できなくなる可能性があり、持続できないからだ。

これはまた地域の食料保障の危険を意味する。さらに重要だが、バナナ生産は輸出市場に強く依存し、外部の市場の変化に特に脆弱である。それは何千人もの農業労働者の生活や地域の経済に大打撃を与えるかもしれない。中国によるフィリピンバナナへのより厳しい輸入規制はその1つの例である。

多国籍企業のプランテーションのある遠隔のコミュニティにおいて、道路や教育、保健サービスなどの重要なサービスのインフラが存在しないことは人びとの生活条件を引き上げる機会とともに地主や栽培者や労働者たちの他の市場へのアクセスや経済活動を妨げている。

しかし、食料保障と基本的社会サービスの欠如は、地域で操業する多国籍企業だけでなく、多国籍企業が創業する地域でより広い、より明確なフィリピン政府の政策形成と実行に関わる問題である。

バナナ・プランテーションに関する資料によると、「寡占的なバナナ生産の構造は多国籍企業の垂直的な統合と大きく関わっている」。これらの企業は種子の発展から栽培、そして消費者へのバナナの配送まですべての局面をコントロールしている。彼らは広大な土地を所有もしくはリースで持っており、無数のバナナ生産者と契約している。彼らはまた冷蔵船を保有し、貯蔵施設や熟成施設を持っており、世界大の供給ネットワークを持っている。多国籍企業は垂直統合によって、小規模生産者、流通業者に対する優位性を持ち、そのことによって価格設定や売る基準などを自分で決めることができる。こうして、多国籍企業は世界のどこでも消費者に比較的安い価格で継続的に供給することができ、さらに利益率を高く保つことができる」。

しかし、最近、多国籍企業が国内あるいは国際的基準に適合した認証を得るための関心や圧力が高まっている。

民衆がひとたび不平、苦情や問題を声に出して言うなり、多くのケースで警察や軍事組織は、人びとの権利を守るのではなく、企業の方を守ることに回っている。そのようなケースを見れば、多国籍企業による問題ある行動や権利の侵害はフィリピン政府にとっては許容できるものであり、彼らの利益を守るために投資防衛部隊(IDF)と認識される軍事勢力を配備するということになるのだ。

人びとの反応

こうしたミンダナオにおける状況やフィリピン憲法でうたわれている民衆の権利の明確な侵害となる多国籍企業の農業の操業を考える時、現在、政府が誰の利益をもっとも重視しているか、これらの政策、法律、状況は動かしがたい証拠となっている。政府とその政策は民衆の生活と福祉の改善に最大限向けられなければならないことはあきらかだ。われわれが作る政策は純粋な発展と真の社会的進歩のための有効なメカニズムである。そのような民主的成果が自動的には生まれない。しかし、それは肯定的な出発点である。

民衆の叫びは私たちが反汚職のキャンペーンを続ける必要性を示している。それこそが政府の官僚制を徹底的に見直す理にかなった道なのだから。多国籍企業と地域の経済利益への警告すべき従属により、国家主権はひどく害されてしまってきている。

絶え間ない多国籍企業の侵入は、これらは国の状況がどんどん悪くなるサインであり、一刻も早い対応を必要とする。国の真の民主主義と発展への挑戦は希望の理由がある限り存在し続ける。さまざまな社会運動や民衆の叫びとともに搾取された人びとはもはや空約束を受け取ることはできなくなっている。次の政権がすべての人びとが感じることのできる成長の利益をもたらさない限り。究極の貧困と悪くなるばかりの国の不平等によってすでに幻想は打ち砕かれている。ますます多くの人びとが真の民主主義と真の発展を求めている。民衆は人びとの権利と利益をなによりも重視する政府を求めている。もっとも重要なことは国の中でもっとも活発に変革を求めて闘ってきた社会勢力は暴力的な攻撃と抑圧に抗して負けない力を持ってきたことだ。

政府と軍部、そして彼らの外国ビジネスパートナーたちの自己利益の結託によって繰り返しなされてきたテロの中においても、小農民、先住民族、ミンダナオと他の地域の労働者たちは常に彼らの権利を進める力を示してきた。

ミンダナオの移住入植者と言われる子孫として、共通の正義を求めてきた者として、私は民衆の行動を求める要求に合意し、団結しなければならないと信じる。

本日、この会議で現場の民衆の状況を共有し、私の有権者と民衆の代表として話すこの機会を与えられたことに感謝したい。私はこの偉大な機会で、さらなる搾取を許さない信念、確信そして行動を強めることを求めたいと思う。

私たちの多様な信仰の中で、民衆の現実を聞いて、理解した人びとは民衆の現場で起きている深刻な人権侵害に対して生命、土地、そして、先人から受け継ぐものを守る揺るぎない団結を示されることを信じる。

ミンダナオに存在するこれらのひどい行為や継続する侵害に対して、何もしなければ、真の発展、持続性そして平和は得られないままであるだろう。なぜなら、生態系が死に、多国籍企業の侵略によってコミュニティが貧しくなるものを見るだけだからだ。

わが民衆の苦しみと死に責任があるものたちは創造もまた責任を持つ。

民衆と共に来た私は私たちの反応を彼らに伝え、創造の世話役として、先祖の土地を守るものとして、環境の守護者として、私たちの土地を守り、命を守り、伝統を守る。

私はさらなる破壊に抵抗するミンダナオのルマド、モロ、そして小農民コミュニティ、カトリックやプロテスタントの教会、そして支援団体によるミンダナオの今動いている運動に勇気づけられている。無限の信仰と確信を持つ運動は聖書のゴリアテに対するダビデの勝利、預言者モハメッドのメッカの抑圧的な大地主に対する勝利、リエンユワンの精神に守られた、我々の土地の守護者たちにインスピレーションを受けている。真実は多国籍企業のアグリビジネスによって作られたウソと神話に対抗する最大の武器だ。

ミンダナオの多国籍企業のこの状況に対して、問題はこの困難な状況の中にわれわれはどこにいるのかということだ。この残虐行為が続く中で傍観者を続けるべきなのか? ミンダナオへ移民あるいは初期移民定住者の子孫としてわれわれは今、この地域の多数者を構成しており、搾取されている民衆の声を広げる道義的責任を持つ。都市に住む住民として、あらゆる形態の不公正について声を出す上で都合のいいポジションにいる。われわれはこの利点を活用して、われわれの周辺化された兄弟姉妹たちへ手を差し伸べなければならない。

もし彼らの闘いが、後発で、前工業的、外国資本が独占するフィリピン社会を特徴付ける不正義であり、搾取の兆候であると見られればその理解と団結の必要はよりはっきりするだろう。

これらの問題はさまざまな質的に異なった特徴を持つものの、われわれが毎日直面する本質的に共通の問題に根を持つものだ。われわれはみな同じフィリピンの抑圧された民衆の一部であり、私たちは同じ厳しさと闘う。連帯を広げようとする精神の中にわれわれの共同の行動の基礎がある。

それゆえ、私はこの機会に以下の連帯を求めたい:

あなたたちは以下のことをやることで農民、農業労働者、先住民族、労働者を助け、連帯することができる。

- ミンダナオのコミュニティの現在の社会的現実と歴史的プロセスの知識と理解を深めること

- 戦争と平和の両方の時期に反応できるようにコミュニティの能力構築の機会を提供し、計画の作成、実施の促進を支援すること

- 学校、フォーラム、展示会、マルチメディアを通じたキャンペーンの普及によって、小農民、先住民族、労働者の社会的意識の向上

- コミュニティレベルでの人権教育を政府の担当部局、教会ベースの組織そしてその他の支援組織と共に行うこと

- 政府の担当部局や地域の組織、コミュニティと共に多国籍企業の違反行為をモニターすること

- 地方政府の担当部局などのキーとなる組織と調整し、小農民や先住民族の立ち退きに問題に対して、取り組み対応できるメカニズムを樹立すること

- 空中散布を禁止する私たちのキャンペーンに署名すること

- 多国籍企業が操業している地域でもっとも影響を受けているコミュニティに直接ボランティアで関わること

加えて、次のことに私たちが取り組んでいることをお知らせしたい

- 国際法や国内人権政策で重大な違反が起きていると考えられるコミュニティにおける真の農地改革に向けてロビーをすること

- 国連委員会、人権監視やその他の機構を最大限に生かすこと

- 多国籍企業に関わる人権問題を監視する人権委員会の組織的能力を強めることを働きかけること

- 多国籍企業の農業操業やそれに関する問題について政府の担当部局、軍の担当者、他の鍵となる組織と対話に努めること

そして次のことへの支援を懇願する。

多国籍企業(ドール・フィリピン・コーポレーションやスミフル・フィリピン・コーポレーションなど)に「出来高払いシステム」という搾取的な労働行為をやめさせることを求めること。そして、現在行っている契約労働政策を全面的にやめられないとしても、少なくとも最低賃金を与え、労働者にまっとうな生活賃金を与えること。

私たちのコミュニティを環境破壊の脅威に置く破壊的な農業操業を将来減らし、なくしていく方法を見つけるための調査と開発を再考し、重視すること。

私たちの立法部門で1年以上準備している私の条例草稿へのあなたの支持をお願いしたい。私たちの地方政府や中央政府に農業行為として農薬空中散布を禁止するように手紙を書いて送ることもできる。

私たちの国家遺産を守ろう! 農民、先住民族、労働者の闘いと要求に連帯しよう!

真の発展と純粋な民主主義を求めよう!

フィリピン最高裁、遺伝子組み換えナスの栽培実験禁止と新規承認一時停止を決定

フィリピン最高裁判所は、2015年12月8日に遺伝子組み換えナス(Btナス)の実験の永続的禁止と遺伝子組み換え作物の新規承認一時停止を命じました。農民と科学者の連帯ネットワークであるMASIPAGや環境運動団体などの市民による訴訟が実りました。

虫が食べるとその虫の腸を破壊するBt毒素を生成するように遺伝子組み換えされたナスのフィリピンでの商業栽培をめざして実験に対して、農民や消費者たちは、環境に与える影響や健康に与える影響、そして農業に与える悪影響を懸念し、訴訟を起こしていました。2013年9月に実験栽培を禁止する判決がすでに下っていましたが、今回の最高裁の判決はそれを支持するものです。

今回の判決は、遺伝子組み換えナスが安全であるとする科学的コンセンサスは存在しておらず、環境影響調査(EIA)も行われておらず、環境や健康にあたえる害を避ける予防原則の見地から、遺伝子組み換えナスの栽培の実験を永続的に禁止しなければならないというものです。MASIPAGのプレスリリースによると、最高裁は学識経験者たちに委ねるだけでなく、その決定には消費者、農民含むすべてのステークホルダーを含めていく必要があるとしたとのことです。バイオテク企業が研究所の予算の多くを握る現在、研究者でバイオテク企業の利益に沿わない判断を下すことは難しいとも言われます。それを考える時、画期的な判断だと言えます。

さらに、フィリピン最高裁は現在の政府による遺伝子組み換え規制システムが最低限の安全要件を満たしていないとして、2002年の農業省の行政命令(No.8-2002)の無効を宣言し、新規の遺伝子組み換え申請(新規の食用などの使用、栽培、輸入)を一時的に停止しました。

この決定をMASIPAGの全国コーディネーターであるチト・メディナ氏は「すでにフィリピンには70種の遺伝子組み換えを輸入しており、私たちが知らぬまに、同意もなく、食のシステムに組み込まれてしまっている。さらなる遺伝子組み換えの流入を止めたいという私たちの願いが届いた」とこの決定を歓迎しています。

この農業省の行政命令の無効措置は大きな意味を持つものです。というのも、この行政命令を根拠にフィリピンにモンサント、シンジェンタやパイオニアなどの遺伝子組み換え企業が入り込み、さらには国際稲研究所(IRRI)が開発を進めるゴールデンライスなどの栽培実験なども行われているからです。

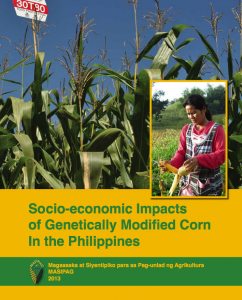

フィリピンでは2002年12月に遺伝子組み換えトウモロコシの栽培が始まり、現在では80万ヘクタールで栽培されています。この栽培によって、環境破壊、人や家畜の健康被害、そして農民の債務化という社会問題も作り出されていることがこの訴訟の中心となったMASIPAGによる調査報告書(2013年)で明らかにされています(フィリピン:遺伝子組み換えと闘う農民たち参照)。

そのような社会的、環境的、さらには人びとや家畜の健康に与える大きな影響を調べ、明らかにするという地道な積み重ねがあり、その問題点が共有されたからこそ、このような判決が可能になったと言えると思います。

しかし、メディナ氏は警告します。「モンサントの研究者が11月24日、フィリピン国会で演説し、食料不足と低い食料生産に対して遺伝子組み換えを活用を議員に支持することを求めた」、「モンサントはフィリピンの種子市場をほしいままに取りこんで、そこから利益を得ようとしている」とモンサントの動きに警戒することを求めています( MASIPAGによるプレスリリース 2015年12月8日参照)。

この遺伝子組み換えナスの実験中止は大きな朗報であり、新規の遺伝子組み換え承認が止まったことも大きなニュースですが、フィリピン政府に深く入り込んだモンサントの動きは今後とも引き続き警戒が必要なようです。

一方、日本では12月1日に新たな枯れ葉剤耐性遺伝子組み換えワタが二品種承認されています。日本の承認数は現在世界で断トツの一位となっています(遺伝子組み換え推進団体ISAAAのデータベースによると日本の承認数が214、2位の米国は189)。

参考

フィリピンにおける遺伝子組み換え問題

ネグロス島をはじめとするフィリピンのバランゴンバナナ生産者、マスコバド糖生産者、マレーシア、パレスチナの市民組織、日本と韓国の生協関係者、ドイツやフランスのフェアトレード団体が参加して、今後の取り組みについて協議しました。

2つの基調報告と3つの特別報告によるこのネグロス・フード・サミットの全容をぜひご覧ください。

今回紹介するのは、フィリピンのNGOで、科学者と農民の連帯組織であるMASIPAGの全国コーディネーター、チト・P・メディナ氏によるフィリピンにおける遺伝子組み換えに関する特別報告です。今回の報告はメディナ氏の報告を元に政策室の印鑰(いんやく)が編集したものです。

ネグロス・フード・サミット特別報告: フィリピンにおける遺伝子組み換え問題

ネグロス・フード・サミット特別報告: フィリピンにおける遺伝子組み換え問題

チト・P・メディナ博士

(MASIPAG全国コーディネーター)

フィリピンでは2002年以来、62品種の遺伝子組み換え作物が承認されている(そのうち54品種は食品、飼料、加工食品用[つまり輸入用]として承認されており、商業栽培用には8品種が承認されている)。

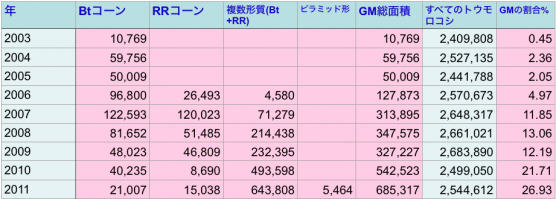

フィリピンでは遺伝子組み換えトウモロコシは商業栽培されて今年で13年目となる。

トウモロコシ以外にもBtナスの商業栽培を目指して、圃場での実験栽培が行われていたが、訴訟を通じてその試験は停止処分となった。この他に、遺伝子組み換えコメであるゴールデン・ライスの実験が開放圃場で行われているが、2013年8月8日、ビコール小農民運動(KMB)に率いられるビコールの農民たちとSIKWAL-GMOの同盟が違法栽培されているゴールデン・ライスを引き抜きを行った(写真)。2013年2月5日、農民との対話で地元の農業省事務所は農民に対して、圃場実験はもう行わず、2013年1月に終了した圃場実験の結果を知らせることを約束していたにも関わらず、それを無視して栽培していたからである。

栽培される遺伝子組み換えトウモロコシでは最初はBtコーン(害虫抵抗性)が多かったが、その後、ラウンドアップ耐性(RRコーン。農薬耐性)が増え、現在は害虫抵抗性と農薬耐性の複数の性質を持つ多重スタック(複数の除草剤や殺虫成分を含む)遺伝子組み換えが主流になっている。

遺伝子組み換えはフィリピン農民に何をもたらしたか?

もしGMO種子を買ったらその種子があなたを買うことになる! つまり、農民は債務奴隷に転落してしまうのだ。経済的に大きな打撃を受ける。

その上に、遺伝子組み換え耕作による健康障害が生み出される。そして、作り出される食は有害であり、さらに遺伝的な汚染が広がっていく。

まず、経済的な影響を見てみよう。

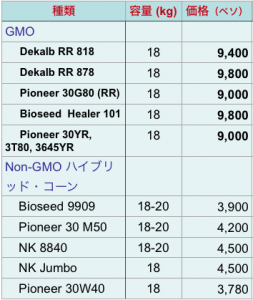

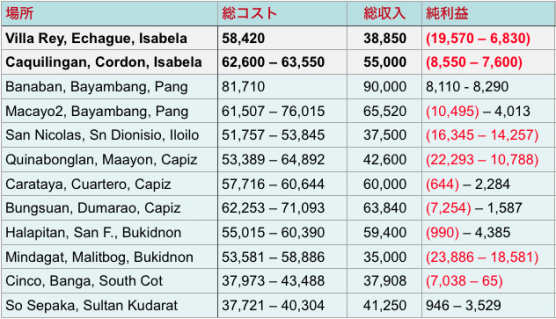

遺伝子組み換えトウモロコシの種子の値段は非遺伝子組み換えトウモロコシに比べ倍近い価格になる。1ヘクタールあたり、5000ペソも高くつく。その種子耕作のための化学肥料や農薬も含めてかかる費用は収穫物を売ったとしても回収できず、農民は借金を重ねていかざるをえない。GM作物栽培では小農民は高利貸から金を借りなければならず、その利幅は50%に達することもある。

その結果、農民は自分の土地を失うケースが増えている。遺伝子組み換えではない種子を農民が植えたいと思っても、なかなか手に入らない。

また近年増えている気候変動による被害、台風やエルニーニョによる影響に加え、遺伝子組み換えトウモロコシに発生する菌病や害虫によって収穫の多くが被害を受け、収入が得られない事例も発生している。農民にとってはこうした病気の発生はひじょうに深刻な問題を生むことになる。

遺伝子組み換え耕作による健康被害

遺伝子組み換えトウモロコシ畑の周囲の作物が遺伝子組み換えトウモロコシ(ラウンドアップ耐性コーン)にかける除草剤グリホサートの影響を受けている。さらにその畑の周辺に住む人びとの間でも、皮膚のアレルギー、視力の低下、咳などの体調の悪化が報告されている。

モンサントの農薬ラウンドアップは今年WHOの外部研究機関であるIARCが2Aという発がん性物質に指定したが、多くの研究がグリホサートの発ガン性を含む多くの有害性を指摘している。フィリピンの農民はこのラウンドアップが撒かれる地域の井戸から地下水を飲んでいる。この井戸にはラウンドアップが染み込んでいると思われるが、農民には有害物質への知識がなく、この水を飲むことで、健康被害を受けていると考えられる。

- Kalyong, Bgy. Landan, Polomolok, South Cot. (>60 人)

- Bgy. Tuka, Bagumbayan, Sultan Kudarat (32 人)

- Bgy. South Sepaka, Sto. Niño, South Cotabato (9 nin )

- Bgy. Magallon, M’lang, North Cotabato (20人の子ども)

- Bgy. Kalapagan, Matti, Davao Oriental (1人)

Btコーンの場合には開花期のBtコーンへの接触により、頭痛、胃痛、風邪、めまい、下痢、嘔吐、呼吸困難、赤目、体力減退、皮膚の黄色化(肝炎に類似)という症状が多数の人から報告されている。Bt毒素に対する抗体が病気になった患者から検出されてもいる。

Btコーンを栽培しており、Btコーンも食べていた農民でこのBtコーンゆえと推定される病気で死亡したケースもある。

遺伝子組み換えトウモロコシを食べた家畜への影響

家畜への影響も深刻だ。カラバオ(水牛)が死んだケースもフィリピン各地で報告されている。豚が下痢などの病気を起こしたり、鶏の産卵がおかしくなっている。豚や水牛の子どもが未熟なまま生まれてきたり、早死するケースもある。

こうした報告を裏付ける研究結果も数多く報告されている。「Bt (Cry) プロテインはネズミの血液に対して有毒である」Mezzomo, B. P., et al. (2013). Hematotoxicity of Bacillus thuringiensis as spore-crystal strains Cry1Aa, Cry1Ab, Cry1Ac, or Cry2Aa in Swiss albino mice. J Hematol. and Thromboembolic Diseases 1(1)

フィリピン政府は安全性を確認したとして遺伝子組み換え作物を承認していながら、こうした問題への追跡調査は何一つ行っていない。

遺伝子組み換えが与える環境への影響

遺伝子組み換え農業は環境にも深刻な影響を与える。

まず花粉による交配の問題が起きる。そして、花粉以外でも種子になった状態で混ざっていく危険がある。フィリピンでは食用に白トウモロコシが作られているが、これに遺伝子組み換えトウモロコシの花粉が交配し、遺伝子汚染が起きていることがグリーンピースの調査によって明らかになっている(White Corn in the Philippines – Contaminated with Genetically Modified Varieties)。

遺伝子組み換え作物にかけられる除草剤ラウンドアップは毎年大量に撒かれる結果となり、耐性雑草が急速に増えていく。そして、土壌がキレート化され、土壌破壊を起こしていく。

そしてBt毒素は土の中に留まる。Bt毒素のCry1AbタンパクはBtコーンの根から滲出し、少なくとも180日間土壌の中に留まる。そして、少なくとも3年間Btトウモロコシのバイオマスに存在し続ける (Saxena and Stotzky, 2002; Stotzky 2002, 2004)Icoz, I. and G. Stotzky. 2008. Fate and Effects of Insect-Resistant Bt crops in soil Ecosystems. Soil Biology and Biochemistry. 40:559-586).

遺伝子組み換え農業に対するオルタナティブは存在する

遺伝子組み換えは20年近くにわたって遺伝子組み換え企業が広げようとしてきたが、世界の多くの農地はGMOフリーのままである。

キャッサバを例にとってみよう。1ヘクタールのラウンドアップ耐性コーンと同じだけの収入を得るために遺伝子組み換えでないキャッサバを植えるためにはわずか0.2ヘクタールの土地があれば十分だ。化学肥料も農薬も不要である。

モンサントなど世界の6大遺伝子組み換え企業は種子市場の6割以上を占めている。彼らは種子に特許を取得しており、彼らが販売する種子を農民が保存することを特許侵害として許さず、犯罪者とする。このことによって彼らは食料・農業生産を支配しようとしている。その支配を完成させるために彼らは種子が発芽できないようにするターミネーター技術まで作っている。

種子を守り、遺伝子組み換え企業にこれ以上、種子の特許、独占を許さないことが重要だ。伝統的種子を守り、農民の権利を守っていく必要がある。

[2015/12/08追記]

フィリピン最高裁は12月8日、フィリピンでの遺伝子組み換えナス(Btナス)の実験栽培の永久停止を命じました。遺伝子組み換えナスはフィリピンで栽培実験がなされており、MASIPAGなど市民組織の訴えに対して、その実験の停止が2013年5月に命じられていました。今回の判決は予防原則の立場から遺伝子組み換えナスの実験を取り返しの付かない生態系と民衆の健康へのダメージを与える可能性があるとして、その実験の永久停止の判断をしたものです。

さらにフィリピン最高裁はすべての新規の遺伝子組み換え作物の栽培・仕様・輸入などへの申請の停止を命じました。一方、日本は12月1日にまた新たな枯れ葉剤耐性ワタ2品種の承認を行い、日本の遺伝子組み換え承認数は世界で最大となっています。

[解説]

MASIPAGはフィリピンでの遺伝子組み換えトウモロコシの栽培がどのように農民に影響を与えたかについて、調査を行い、その結果を『フィリピンにおける遺伝子組み換えトウモロコシの社会経済的影響』というレポートにまとめている他、ビデオ・ドキュメンタリーも制作しています(2013年)。

このドキュメンタリーは遺伝子組み換えがもたらした厳しい現実を生々しい農民の声で語ったものです。ドキュメンタリーや調査報告書はフィリピン:遺伝子組み換えと闘う農民たちでご覧いただけます。ぜひご覧ください。

またMASIPAGは稲の種子バンクや従来の第3者認証による有機認証とは異なるユニークな参加型認証による有機農業を可能にする方法を創りだしており、IFOAM(国際有機農業運動連盟)によってもMASIPAGの参加型認証は有機認証として承認されています。この活動については近日中に紹介する予定です。

危機の中のネグロス:ネグロス・フード・サミット

ネグロス島をはじめとするフィリピンのバランゴンバナナ生産者、マスコバド糖生産者、マレーシア、パレスチナの市民組織、日本と韓国の生協関係者、ドイツやフランスのフェアトレード団体が参加して、今後の取り組みについて協議しました。

2つの基調報告と3つの特別報告によるこのネグロス・フード・サミットの全容をぜひご覧ください。

まずはオルター・トレード社代表のヒルダ・S・カドヤによる基調報告です。

危機の中のネグロス:ネグロス・フード・サミット基調報告1

ヒルダ・S・カドヤ(オルター・トレード社代表)

終わったばかりのマスカラ・フェスティバルでのほほえみのマスクや道路上でのあふれかえるパーティから殺到する交通や急増する建設まで、ブームを迎えるバコロド市を訪れる人は、西ネグロス地方やこのネグロス島全体が今、食料自給や食の安全の危機に瀕していることを想像することはできないだろう。

ネグロスの単一作物経済はその食料自給の最大の脅威であり続けている。一見、頑強な経済の利益に見える中心街のショッピングモールや商業複合地域、ビジネス・アウトソーシング企業や地方での多国籍企業の農地への進出はネグロス人の食の安全を脅かす。

サトウキビの単一栽培に依拠した経済

フィリピンの砂糖鉢とも賞されるネグロスは歴史的に国の半分以上の砂糖を生産している。過去2年収穫年において、ネグロスは全国の61.4%の砂糖を生産してきた。42万6328ヘクタールの半分を少し超える(51.22%)土地にネグロスでのサトウキビが植えられている(2012-2013収穫年)。ネグロスの約70万ヘクタールの使用可能な土地で22万ヘクタールがサトウキビに使われている。

国の27のサトウキビ製糖所のうち、12はネグロスにある。この島には国に13あるうちの6つの砂糖精製工場もあり、8つあるバイオエタノール製造者のうち4が、21あるサトウキビをベースにしたバイオマス発電所の12がネグロスにある。

ASEAN経済統合によって、砂糖などの安い農業製品が形ばかりの関税だけで輸入できるようになったため、政府はあわてて、コスト効果の高い生産を促進するための手段の実行に追われることになった。

サトウキビ産業は、グローバルにその産業の競争力を持たせるための法律の通過のためにロビー活動を行った。これらの法律はバイオエタノールのためのバイオ燃料法、発電のための再生可能エネルギー、新たに成立したサトウキビ産業発展法(SIDA)である。

最初の2つの法により、伝統的砂糖と糖蜜からバイオエタノールや発電向けに作物の多様な活用をする道が開けた。もう一方のSIDAはインフラ支援、製糖所に集中した包括的農業産業複合を作るための枠組みと提供すると同時に、規模の経済を作るために農地改革受益者や周辺化された農民たちの小さな農場をプランテーション規模のブロック農場に再編するものである。

生産効率を上げることを目指して(もっと多くのサトウキビを砂糖、糖蜜、バイオエタノール、そして発電のために)、SIDAの小規模農地の経済スケールと呼ばれるサイズに土地合併の推進によって「ランド・リターン」という行為(ランド・リフォーム、農地改革の言葉遊び)が正当化されてしまい、農地改革受益者たちの間の状況を悪化させている。

西ネグロス地方政府に委託された農地改革受益者たちに関する2007年の調査によると、59%のみが実際に自分たちの土地を耕作しているに過ぎないことが明らかになった。41%は元の地主に土地を貸し戻していた。その調査の8年後、「ランド・リターン」では農地改革省のスタッフや土地改革推進のはずのNGO役員たちが実際には農地改革受益者と地主の間のリースの期間交渉での仲介人となっていることがより頻繁となっていると考えられる明白な事例も見つかっている。

生産多様化と生産の規模の経済推進により、農地改革受益者の小さな農場への攻撃的な併合やサトウキビ地域の拡大が行われることになった。これによって、農地改革受益者たちに政府が与えた土地が農地改革受益者から効果的に取り上げられ、農地改革受益者たちは今や地主たちの単なる労働者という地位に落とされることになる。そしてその地主は今や農地価格受益者たちの土地の借地人となっている。

多国籍企業の進出と農地の大規模転換

サトウキビ地域の拡大による脅威が十分でないかのように、以前はミンダナオ島だけでバナナやパイナップルのプランテーションを操業していたドールのような多国籍企業はネグロスにプランテーションを広げることを考えるようになった。なぜなら、ミンダナオが今や台風の通り道となっているが、ネグロスは比較的台風がないからである。

サトウキビ地域の拡大による脅威が十分でないかのように、以前はミンダナオ島だけでバナナやパイナップルのプランテーションを操業していたドールのような多国籍企業はネグロスにプランテーションを広げることを考えるようになった。なぜなら、ミンダナオが今や台風の通り道となっているが、ネグロスは比較的台風がないからである。

ドールは西ネグロスのヒママイランにパイロットバナナ・プランテーションを開いた。米国系多国籍企業がヒママイランにパーム・オイル・プランテーションを同じ年に始めることを計画したが、教会グループがその登場に反対した。その理由はそのプランテーションが化学物質に汚染された実践を持ち込むことによって農民や環境の危険への不利益が生じるからである。ムルシアではアグリビジネスがパイナップルを輸出してもう2、3年がたつ。

食料生産は農地を商業用、住居用、エコツーリズム用、太陽光や地熱の発電用地へと大規模転換をすることの過酷な競争にさらされることになった。

Ayala North Pointはタリサイの200ヘクタールの農地をすでに転換した。 Megaworldは今年最初に350億ペソを次の10年に投資し、バコロド市とタリサイ市に2つの独立して統合した84ヘクタールの都市商業地域を開発することを発表した。

島の他の地区では森林地域がエコツーリズム地に転換されており、サトウキビ農地は分譲地、公園やその他の商業目的に転換されている。

化石燃料をコントロールする大規模ビジネスは再生可能エネルギーに進出してきており、ネグロスで太陽光ファームを建設している。 San Carlos Solar Energyはサンカルロス市に実質的に45MWのソーラー・ファームを建設し終わっており、ラカルロータに32MWのソーラー・ファームを、マナプラで48MWのソーラー・ファームの提案もしている。1MWの太陽エネルギーを得るためには1ヘクタールが必要とされるので、125ヘクタールの農地が我々の食料生産から1つの企業だけで取られてしまうことになる。

ネグロスの残された森のあるシレイ市のパタグ・バランガイではエネルギー開発企業が地熱発電開発の活動のための村全体におよぶ商人を得るために工作を行っている。この企業はバゴー・シティのマイルム・バランガイで計画した40MWの地熱発電に失敗し、その開発と撤退の際に何ヘクタールかの森林を破壊した同じ企業なのだ。

ネグロスの残された森のあるシレイ市のパタグ・バランガイではエネルギー開発企業が地熱発電開発の活動のための村全体におよぶ商人を得るために工作を行っている。この企業はバゴー・シティのマイルム・バランガイで計画した40MWの地熱発電に失敗し、その開発と撤退の際に何ヘクタールかの森林を破壊した同じ企業なのだ。

食料生産(米、野菜、肉、乳製品など)に使われていた土地が非農業的使用と同様にサトウキビや多国籍企業の拡大に使われる結果、ネグロスはますます他の地域や他の国からの食料の輸入に頼らざるをえなくなる。

さらに悪いことにネグロスの土地はプランテーション規模の農場で大量使用される化学的殺虫剤、除草剤、肥料がまかれ、その結果、土壌が劣化し、有機農業や化学物質を使わない農法を実践している周辺の農場を汚染する。

全国規模での食料生産の減少の影響を見れば、フィリピンは2016年の前半だけで150万メートリック・トンの米の輸入を見込んでいる。これはエルニーニョの悪影響で、12月に始まり、2月まで続く。その影響は2016年6月まで続くと予想されている。2015年通年すべてで輸入される米の見込みは190万メートリック・トンに過ぎない。

この2016年の前半期の150万メートリックトンの予測はアルセニオ・バリサカン社会経済計画書記官によって10月半ば、ランド台風がルソンの米作地帯を壊滅させる前に発表された。この台風による被害を加えると、この国は150万メートリック・トンよりももっと多くを来年の前半だけで輸入せざるをえなくなるだろう。

食習慣の変化による食のシステムのコントロール

ネグロスにおける食の危機のもう1つの側面は食の自給問題と経済成長に関わる問題である。

都市開発者たちはショッピングモールの存在を地域での経済成長と関連付けるだろう。投資家で、投資にリターンがなければ誰も自分の金を危機にさらそうとは思わない。

ロビンソンが1997年に最初のモールを開いてから、無数の商業複合地域やスーパーマーケットのチェーンが続いた。Gaisano、SM、888、Syala North Point、Puregold、セブンイレブン、City Square、City Mallなどである。彼らは市の中心部でビジネスすることだけにあきたらず、経済活動の画期のある遠い地域にも浸透しようとしている。

ロビンソンが1997年に最初のモールを開いてから、無数の商業複合地域やスーパーマーケットのチェーンが続いた。Gaisano、SM、888、Syala North Point、Puregold、セブンイレブン、City Square、City Mallなどである。彼らは市の中心部でビジネスすることだけにあきたらず、経済活動の画期のある遠い地域にも浸透しようとしている。

これらのビジネスはネグロス人に何千もの食を提供していることは事実である。その一方で、国内、国際フランチャイズが入り込むことで、地域で生産されていた食や他の商品を地域で売る手段が取って代わられてしまいなくなってしまった。

彼らはあたかも地域で生産されたように見せるが、彼らのショップは単に輸入された商品、化学物質で汚染された食品、あるいは遺伝子組み換えの食品の売り手であり、推奨者なのだ。

ニンニク、タマネギ、野菜、冷凍チキンや豚肉などのアグリビジネス製品がモールだけでなく、地域の市場にもすでに広まってしまっている。こうして入り込む製品は小農民の生計を破壊する。そして消費者の健康に脅威を与える。

ネグロスの消費者の購買力の上昇はこれらの投資家たちがバコロドやネグロスにモールやスーパーマーケットのチェーンを建設する動機となったが、地域で生産された食が売られている地域の生鮮市場ではなく、エアコンが効いて、よりきれいで、より整えられたモールで食を買おうとするように消費者が駆り立てられるコンビニエンスなライフスタイルを作り出した。

消費者の購買力はビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)企業のバコロドへの参入を強化した。ネグロス人の英語能力や人への気遣いや明るい性格もあって、20社近いBPO企業がバコロドに入ってきている。Convergys, TelePerformance, Panasiatic Call Center, Transcom, Teletech, Focus Pacific Communication, Alliance Call Centerそして、Ubiquity Global Servicesなどである。

消費者の購買力はビジネス・プロセス・アウトソーシング(BPO)企業のバコロドへの参入を強化した。ネグロス人の英語能力や人への気遣いや明るい性格もあって、20社近いBPO企業がバコロドに入ってきている。Convergys, TelePerformance, Panasiatic Call Center, Transcom, Teletech, Focus Pacific Communication, Alliance Call Centerそして、Ubiquity Global Servicesなどである。

バコロド・西ネグロス情報技術連合代表であるバコロド顧問官の Jocelle Batapa Sigueによると、BPO産業は全国では10から13パーセントの成長だが、西ネグロスでは100%の成長となっており、2010年には1万人、2014年には2万人の雇用者がいる。

資金的な権限と結びついた仕事のプレッシャーもあり、BPOの労働者たちはコールセンターのように冷房が効いて、便利に買い物ができ、リクレーション商品もあり、早く、出来合の食が得られるモールに浸ることになりがちである。しかし、そこでの食は輸入され多くの場合汚染されている。

彼らのライフスタイルや食習慣が変わってしまったことで、安全ではない食の消費が増えることになる。こうして地域の市場、食を扱う店で地域で育てられた食を消費することがなくなってしまう。

小規模農民にとっての脅威

ネグロスの農民はすべてのアングルからの脅威に包囲されている。

サトウキビ産業と多国籍企業の拡大、非農業目的への急速で大量の土地の転換、農民を土地から追い出すこと、人びとと同様彼らの農場を化学物質で汚染すること

プランテーションの拡大による森林の消失、地熱開発と製糖所や蒸留工場やその他の原因による汚染は気候変動をもっと激しくする。

最近のフィリピン気象地理天文サービス局(PAGASA)の発表では、ネグロスは乾燥の時期(3ヶ月連続で通常よりも低い降雨)を2015年末まで迎え、4月までは干ばつ(3ヶ月連続で大幅に例年を下回る降雨)の時期を迎える。

最近のフィリピン気象地理天文サービス局(PAGASA)の発表では、ネグロスは乾燥の時期(3ヶ月連続で通常よりも低い降雨)を2015年末まで迎え、4月までは干ばつ(3ヶ月連続で大幅に例年を下回る降雨)の時期を迎える。

PAGASAはまた2015年12月までに2から5の熱帯サイクロンが、2016年6月までに4から8の熱帯サイクロンが発達あるいはフィリピン関連地域に入るとも予報している。

アグリビジネスの製品はモールやスーパーマーケットに潜り込むだけでなく、地域の生鮮市場にも潜り込み、地域の農民が作った産物に置き換わっている。

最近のネグロスの1つの地域への再編はこの国の有機農業の中心になるという島の目的を早く達成することを約束するものだ。10年前に行われた東ネグロス州と西ネグロス州政府による有機農業の島ネグロスの宣言にも関わらず、サトウキビ産業は化学物質の投入物に大きく依存したままで、小さな野菜と果物の農地が有機農業へと転換されたにすぎない。

しかも、政府の有機農業計画は選別的で資金や技術サポートは名前のある有力者か有機を儲けのチャンスと考えている企業に行ってしまっている。

古い家族が資源を支配し、政府を統轄するネグロスでは、農地改革受益者や周辺化された農民たちが政府が始めた有機農業支援計画で機会を得ることはほとんど考えられない。

古い家族が資源を支配し、政府を統轄するネグロスでは、農地改革受益者や周辺化された農民たちが政府が始めた有機農業支援計画で機会を得ることはほとんど考えられない。

同じシナリオが再生可能エネルギー市場にも当てはまる。ソーラーファームは島中に芽生えているが、再生エネルギー法の利益を享受しているのはわずかな大手だけだ。 太陽光発電の1KWHrあたり9.68ペソの固定価格保証買取制度は以前、周辺化された消費者には禁止されたままだ。食のためのお金は高い電気代の支払いにいってしまうが、それは小農民の活用できる再生エネルギーを活用することの必要性が強調されていることを意味する。

消費者と生産者の安全な食への連帯運動へのよびかけ

ネグロスはサトウキビと多国籍企業の侵略によるシナリオに直面している。そして、大規模農場転換、米や野菜、肉や乳製品といった地域の主食の生産の最低限の土地もさらに減らされるという危機に瀕している。

安全で国内で供給された食品が少なくなればなるほど、汚染され、有害な輸入された食への依存が高まる。そして、安全な化学物質の入らない、地域で生産された有機食が得られなくなる。

購買力の上昇によってもたらされたが食習慣の変化は、輸入された出来合の食がモールやコンビニで提供されることにより、消費者の即時でしかも長期的な健康の影響を与える。

購買力の上昇によってもたらされたが食習慣の変化は、輸入された出来合の食がモールやコンビニで提供されることにより、消費者の即時でしかも長期的な健康の影響を与える。

もし何もなされないのであればネグロスは多国籍企業によってコントロールされた食のチェーンによってますます輸入された安全でない食の捨てる場所となるだろう。

安全な食を生産する周辺化された農民たちは経済的に生産することが困難になっていく。そして、大きなアグリビジネスや非農業企業に飲み込まれてしまう。

安全でない食が標準になり、ネグロスの子どもたちは有毒な化学物質や予期できない食の中の遺伝子組み換えによって苦しめられることになってしまう。

この文脈こそ、ATCは食料保障、食の安全、食料主権を獲得するために向けた発展に乗り出す。

この文脈こそ、ATCは食料保障、食の安全、食料主権を獲得するために向けた発展に乗り出す。

このゴールを具体化するために、オルター・トレード社(ATC)は持続的アグロエコロジー・ビレッジ(SAVE)を作ることによる有機農法に取り組むことを生産者によびかける。

ATCは同様に消費者にも私たちの家族への安全な食を求める運動を作ることを共によびかける。オルター・トレード職員クレジット組合の動きは安全な食の生産と消費を促進させる正しい方向に向けられたものである。

それぞれのニーズをサポートする生産者と消費者の連帯を通じてこそ、私たちは食料保障と食の安全、そして私たちの家族とこれから来る世代のための食料主権を確保することができるのだ。