月: 2018年10月

【PtoP NEWS vol.26 ここが知りたい!】オリーブオイルの品質

お店に並ぶオリーブオイル、どれを選ぶかとても悩ましい商品の一つではないでしょうか。

地中海沿岸地域を原産地として紀元前から栽培されるオリーブ。

オリーブの搾油技術が確立するまでは「貴重品」として扱われていたこともあり、偽の品質表示などが絶えず、古代ローマ時代からすでに「格付」が存在していたといわれています。

第二次世界大戦以降、戦争で産地が荒れたスペインやイタリアの農業復興の目的で「国際オリーブ協会(IOC)」が設立され品質規格が設けられましたが、それでも品質偽装が絶えず、その規格や官能検査基準の甘さを指摘する声もあるようです。

オリーブオイルにもワインのように「ソムリエ」がいます。

絶対的な優劣はつけず、オリーブオイルが持つ香り、風味のなかにディフェット(欠点)がないかを確認し、そのオイルがどんな料理に合うのかを判断します。

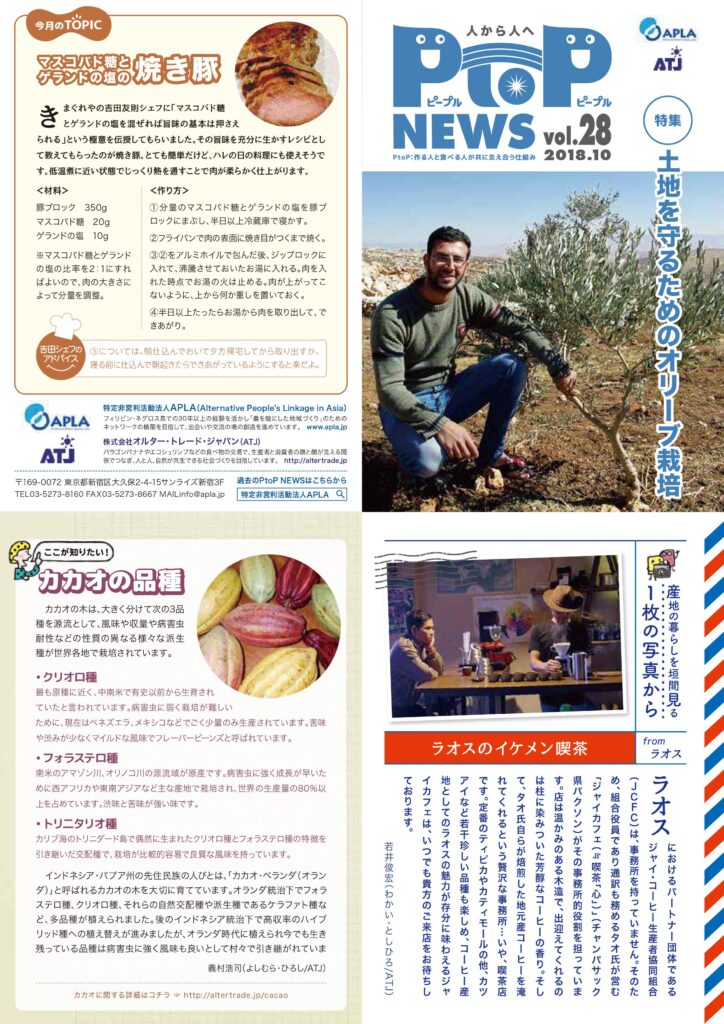

ちなみに、オルタート・レード・ジャパンが取り扱うパレスチナのオリーブオイルの産地では、「何と言っても、自分の畑で採れたオリーブからとったオイルが一番!」と、搾りたてフレッシュなオリーブオイルよりも時間をおいて落ち着いた状態のものを好み、大地の恵みを余すことなく味わっている生産者もいます。

出会ったオイルの風味を感じ、どんな料理に合うか想像しながら使ってみるのも楽しいですね。

山下万里子(やました・まりこ/ATJ)

【PtoP NEWS vol.27】特集:収穫シーズン真っ只中の、東ティモールに行ってきました。

昨今のコーヒー焙煎屋を覗くと、体感では2軒に1軒程度の割合で、東ティモールの豆が置いてあるように思います。

昨今のコーヒー焙煎屋を覗くと、体感では2軒に1軒程度の割合で、東ティモールの豆が置いてあるように思います。

オルター・トレード・ジャパン(ATT)が東ティモール産のコーヒーを取り扱い始めて17年ですが、今後も「東ティモール」の名は、じわじわと広がっていくのではないでしょうか。

今回訪問した6月下旬は、コーヒーの収穫真っ只中。産地に行くと、どこへ行ってもコーヒー豆が軒先で天日干しされている光景が広がります。

今回訪問した6月下旬は、コーヒーの収穫真っ只中。産地に行くと、どこへ行ってもコーヒー豆が軒先で天日干しされている光景が広がります。

そして、初めてその光景を見た私でもわかるほどに、オルター・トレード・ティモール(ATT)へ出荷される豆は丁寧に加工されていました。

この機会に、簡単にコーヒー豆が届くまでをご紹介します。生産者たちの努力を、ぜひご覧ください。

【①収穫】

東ティモールのコーヒー産地は、結構急斜面です。奥まった村に行くには、車一台分の崖っぷちの道をひた走ります。

東ティモールのコーヒー産地は、結構急斜面です。奥まった村に行くには、車一台分の崖っぷちの道をひた走ります。

一歩間違えたら一発アウト、なスリルを味わいつつ、その絶景に見とれていると、急斜面からヒトがひょっこり顔を出します。スキーのジャンプ台顔負けの斜面で、鼻歌交じりにコーヒーの実を摘んでいます。

【②選別】

コーヒーの実は、熟すと赤くなります。これが収穫適期。

コーヒーの実は、熟すと赤くなります。これが収穫適期。

ただ、もちろんバラつきがあるので、中には未熟で緑色だったり、過熟で黒っぽかったり、収穫後はカラフルな状態です。

この中から赤い実だけを選り分け、良い品質の実だけを加工できるようにしています。なお、取り除いたものは、一般業者に販売する豆になります。

【③果肉除去】

赤い実を、手回し果肉除去機に掛けて果肉を剥いていきます。商店街の福引を彷彿とさせるこの器具は、スリット(すき間)の調節が肝心。広すぎるとうまく剥けず、狭すぎると豆が欠けてしまいます。調子に乗って最速の回しに挑戦してみたところ、「豆が痛むからやめろー」と直ちに制止されました。

赤い実を、手回し果肉除去機に掛けて果肉を剥いていきます。商店街の福引を彷彿とさせるこの器具は、スリット(すき間)の調節が肝心。広すぎるとうまく剥けず、狭すぎると豆が欠けてしまいます。調子に乗って最速の回しに挑戦してみたところ、「豆が痛むからやめろー」と直ちに制止されました。

【④洗浄~発酵】

果肉を除去したコーヒー豆(つまり種)は、果肉の繊維でヌルヌルしている状態です。水で良く洗い、きれいになったところで、一晩水に浸けて発酵させます。このひと手間を惜しむと、出来上がった豆に雑味が出たりして、商品としての価値は落ちてしまいます。

【⑤ 乾燥】

発酵が終わった豆を天日乾燥。カラカラになるまで、良く乾燥させます。そうしないと、この後の保管中にカビ臭くなったりして、せっかくのここまでの努力が水泡に帰す可能性もあります。

発酵が終わった豆を天日乾燥。カラカラになるまで、良く乾燥させます。そうしないと、この後の保管中にカビ臭くなったりして、せっかくのここまでの努力が水泡に帰す可能性もあります。

今回は、各村の乾燥中・保管中の豆をひたすらクンクンと嗅いで回り、乾燥が不十分なものは乾燥し直すように徹底してお願いしてきました。

生産者にも一緒に嗅いでもらったところ、「あぁ確かに…」ということで、納得の様子。

こんな風にして、生産者は手間をかけて豆の一次加工をしています。とはいえ、十年ほど前までは赤い実の状態で売っていただけで、これらは全くやったことのなかった未知の作業。

そのため、ATTスタッフは、このようにして産地を回りながら、生産者と共に根気強く一次加工の品質向上に取り組んでいます。

生産者にとっては必要性が見えづらく、「正直めんどい」ところもあり、それが何のためになるのか腑に落ちるまでに時間がかかることもあるようです。それでも、品質の高い一次加工ができることはコーヒー農家自身にとっての強力な武器になると信じ、長い目で取り組んでいます。

またATTは、コーヒー豆の買い入れを通じた社会活動費の積み立てをしています。いくつかの村でその実績を見ましたが、どれもきちんと村からのニーズを話し合い、必要なものをできる範囲で作るという、身の丈に合った取り組みでした。

特に水資源が十分でない村も多いので、水タンクの設置を進める一方、敢えて水を使わないコーヒー豆の加工方法(果肉付きのまま乾燥させる方法で上手くいけば水洗式より豊かな味のコーヒー豆が得られる)を試験的に導入するなど、生産者の現状に合わせたより良い選択肢を考えてもいます。

主権回復(独立)から17年目を迎えた東ティモールは、人間に例えれば思春期そのもの。これからの人生に夢も希望も大いに抱いて良いお年頃ですし、実際に村には子どもたちがたくさんいます。

さらに美味しくなった東ティモールコーヒーを20年後に彼らと一緒に飲み交わすのを楽しみに、今できることを考えていきたいと思います。

若井俊宏(わかい・としひろ/ATJ)

【PtoP NEWS vol.24 ここが知りたい!コーヒー】コーヒーの種類

巷で売られているコーヒーには、「アラビカ100%」と表示された商品を多く目にします。アラビカは、コーヒーの中の品種の一つ。

巷で売られているコーヒーには、「アラビカ100%」と表示された商品を多く目にします。アラビカは、コーヒーの中の品種の一つ。

コーヒーの品種は、大きく分けて、アラビカ、ロブスタ(カネフォラ)、リベリカの3種類に分類され、主にアラビカとロブスタが流通しています。

アラビカは、標高の高い地域(主に標高1000m~2000m)で栽培され、香味が優れているため高値で取引きされますが、病虫害に弱いので生産者の苦労は多い品種です。

一方、強い苦味とコクが特徴のロブスタは、標高の低い地域(主に標高300m~800m)で多く栽培される病虫害に強い品種です。

ちなみに、アラビカの中でもロブスタとの交配種も存在します。東ティモールで主流のアラビカ種「ハイブリット・デ・ティモール」は、アラビカとロブスタの自然交配で生まれた品種です。

オルター・トレード・ジャパン(ATJ)が輸入している東ティモールのコーヒーは、生まれながらにアラビカの香味豊かな味わいとしっかりとしたロブスタの苦みの両方が備わっています。

アラビカとロブスタを飲み比べる機会は少ないかもしれませんが、品種を意識して飲んでみると、一層コーヒーの奥深さを感じられるかもしれません。

コーヒーの品種に関して詳しくはこちら→https://altertrade.jp/wp/coffee/basics

ATJのコーヒーについてはこちら→https://altertrade.jp/wp/coffee

中村智一(なかむら・ともかず/ATJ)

スラウェシ島地震・津波被災者に、ATINAスタッフが支援物資を送りました。

インドネシア・スラウェシ島中央スラウェシ州で、9月28日に発生したマグニチュード7.5の地震とそれに伴う津波の影響で、多くの犠牲者が出ました。

同島南スラウェシ州ビンラン県周辺には、エコシュリンプの養殖池がありますが、オルタートレード・インドネシア社(以下ATINA)スタッフ、並びにエビ生産者の人的な被害はありませんでした。

その後、甚大な被害状況が明らかになったことを受けて、ATINAの職員及び工員は、10月3日より、義援金、インスタント食品、医薬品、毛布、テント、衣料品などを集め、スラバヤ市を通じて、被災地に届けることにしました。

被災地の一日も早い復興と現地の皆様のご健康を心からお祈り申し上げます。

【PtoP NEWS vol.28】ここが知りたい! カカオの品種

カカオの木は、大きく分けて次の3品種を源流として、風味や収量や病害虫耐性などの性質の異なる様々な派生種が世界各地で栽培されています。

・クリオロ種

最も原種に近く、中南米で有史以前から生育していたと言われています。

病害虫に弱く栽培が難しいために、現在はベネズエラ、メキシコなどでごく少量のみ生産されています。

苦味や渋みが少なくマイルドな風味でフレーバービーンズと呼ばれています。

・フォラステロ種

南米のアマゾン川、オリノコ川の源流域が原産です。

病害虫に強く成長が早いために西アフリカや東南アジアなど主な産地で栽培され、世界の生産量の80%以上を占めています。

渋味と苦味が強い味です。

・トリニタリオ種

カリブ海のトリニダード島で偶然に生まれたクリオロ種とフォラステロ種の特徴を引き継いだ交配種で、栽培が比較的容易で良質な風味を持っています。

インドネシア・パプア州の先住民族の人びとは、「カカオ・ベランダ(オランダ)」と呼ばれるカカオの木を大切に育てています。

オランダ統治下でフォラステロ種、クリオロ種、それらの自然交配種や派生種であるケラファト種など、多品種が植えられました。

後のインドネシア統治下で高収率のハイブリッド種への植え替えが進みましたが、オランダ時代に植えられ今でも生き残っている品種は病害虫に強く風味も良いとして今でも村々で引き継がれています。

義村浩司(よしむら・ひろし/ATJ)

【バナナニュース281号】若者が農業を学ぶ カネシゲファーム・ルーラルキャンパス

バランゴンバナナを輸入しているオルター・トレード・ジャパン(ATJ)の関連団体のAPLAは、バナナ産地フィリピンの農民技術交流活動などを実施しているNPO法人です。フィリピン・ネグロス島においては、養豚を軸とした有畜複合循環型農業を実践する農場であるカネシゲファーム・ルーラルキャンパス(KF-RC)の運営をサポートしています。

カネシゲファームは、1986年の砂糖危機以来、ネグロスの人びとへの支援に尽力された故兼重正次氏(1995年逝去)にちなんで名づけられています。兼重氏は、日本とネグロスの民衆交易のスタートにも多大な貢献をされた方です。ネグロスの貧しい農民を支援するという彼の夢を、KF-RCが引き継ぐべく「カネシゲファーム」という名前が残っています。

KF-RCの目的は、「農民の収入を増やし、農業をより楽しいものにするために、農法や技術を紹介しながら、農地を発展させていくよう納得してもらうこと」であり、農業の新しい価値観を創りだすことと、具体的な農業技術の普及により地域の農民の自立を後押しすることにあります。

KF-RCには、循環型農業と適正技術の実践と普及(農場部門)、そしてルーラルキャンパス(農民学校)の役割があります。

循環型農業の適正技術の実践と普及(農場部門)

KF-RCでは、BMW技術(※1)を取り入れ、養豚、堆肥作り、耕作、生産を農場の中で完結させ、ごみが排出されない循環型農業を実践しています。まず、豚から排出された糞尿はバイオガスタンクに貯まり、ここで糞尿の発酵を進めます。これが液肥となり、畑への肥料となります。また、液肥は生物活性水(BMW技術)へと培養されてミネラル豊富な水が作られ、この水を豚や農場内にいる家畜が飲水として利用し、再び糞尿となって、バイオガスタンクに貯まります。

その他、バイオガスタンクからはメタンガスを活用したエネルギー創出や発電を実践していたり、ランポンプ(自動揚水器)(※2)を活用し、適正技術の導入と普及活動をしています。

※1 BMW技術:バクテリア(微生物)・ミネラル(造岩鉱物)・ウォーター(水)の略。バクテリアとミネラルの働きをうまく利用し、土と水が生成される生態系のシステムを人工的に再現する技術のこと。

※1 BMW技術:バクテリア(微生物)・ミネラル(造岩鉱物)・ウォーター(水)の略。バクテリアとミネラルの働きをうまく利用し、土と水が生成される生態系のシステムを人工的に再現する技術のこと。

※2 ランポンプ:傾斜を利用し、水を流すことで、外からのエネルギーに頼らず水を汲みあげられる自動揚水器。

ルーラルキャンパス(農民学校)

KF-RCには、ネグロス島内の若者を研修生として受け入れ、約半年間住み込みで循環型農業の実践を学ぶ研修制度があります。研修生としての受け入れ基準は、農業を生活の糧とすると決めている青年で、地域や関係する人たちの推薦があり、家族の理解もあること。2018年8月までに7期32人を受け入れ、3人が卒業後KF-RCのスタッフとなり、13人が地元で農業を続けています。そのうち、8人が自分の豚舎を作り、1名がカラバオ(水牛)を使って農業を継続しています。

KF-RCの卒業生サポート制度は、研修終了時に、各卒業生に豚舎を建設する材料費をAPLAが支援し、建設は研修生たちと家族、KF-RCのスタッフが協力して実施します。養豚を中心に有畜複合の循環型農業を実践することで、豚の売り上げに加えて、養豚から出る糞尿を活用した肥料を使って農業に励み、野菜の自給や余剰分は販売していくことを目指しています。

この制度を始めた初期は、豚舎が完成すると、卒業生は子豚4匹と3ヵ月分の餌代をローンで現物支給され、3ヵ月後に育った豚を販売してローンを返済し、残った金額が手取りとなる仕組みになっていました。しかし、子豚がうまく育たなかったり、豚が売れなかったり、卒業生の家族の状況や住んでいる地域によって有効性が異なり、現在では各卒業生に合ったサポートをその都度検討して実施しています。例えば、水がなくて養豚をするには厳しい地域で、かつ町から家までの道路事情が悪く豚の運搬が厳しい卒業生には、妊娠しているカラバオ(水牛)を渡し、子牛が生まれたらKF-RCへ返す仕組みを実施しました。卒業後、農業を始めるには初期投資がない若者たちにとって、農業を始めるための基盤づくりと続けていくためのモチベーションにつながるように、KF-RCにとっては卒業生のサポート制度は重要な位置づけとなっています。

卒業後も、定期的に連絡を取り合ったり、卒業生を訪問して農業をする上での相談に乗ったり、KF-RCでの行事や交流、研修に参加してもらい、研修後も卒業生へのサポートができるような体制を作っています。

卒業生には、バランゴンバナナの生産者もいます。卒業生で若手生産者の一人であるマイケル・リアネスさんについて、次回から数回にわたって紹介します。

商品一課 赤松 結希

カネシゲファーム・ルーラルキャンパスなど、APLAの活動をぜひ支えてください!

PtoP NEWS vol.28

PDFファイルダウンロードはこちらから→P to P NEWS vol.28