投稿者: okubo

「ガザの飢餓を止めろ」キャンペーン支援進捗報告

パレスチナ農業開発センター(UAWC)

2023年12月19日

10月7日から74日間にわたってガザ地区で続いている「ジェノサイド戦争」は、前例のない規模の破壊と(イスラエル軍による)意図的な戦略によって、「根絶のための戦争」へとエスカレートしています。この戦争によって、1万8500人以上のパレスチナ人の命が失われ、5万1000人以上が負傷した。破壊は人的被害だけにとどまらず、ガザ地区内の建物の60%以上が破壊され、1万人以上が行方不明となり、様々な地域のインフラが完全に破壊されました。

この戦争が際立っているのは、その残虐さにおいてだけでなく、農業や漁業といった食料生産に不可欠な民間インフラを組織的に標的にしていることです。イスラエル軍は、戦略的に、民間人の生活様式を混乱させ、破壊するために注力しており、それによってガザ住民の生存そのものを脅かしています。

現状で最も懸念されるのは、食料生産の基幹であるガザの農業が直面している甚大な破壊です。温室、農地、水道網、灌漑用井戸、農道、そして羊、鶏、牛などの家畜農場など、インフラの70%以上が破壊されています。最も深刻なのは、数千人の生計、そして栄養の供給源である漁業が受けている打撃です。漁船団の大部分が破壊されたり損傷したりして、すでに不足している食料資源をさらに減少させ、何千人もの漁師の生計に影響を及ぼしています。

イスラエルの戦時内閣による包括的封鎖がこの状況を悪化させ、食料、水、電気、燃料といった必要物資のガザへの流入を著しく制限しています。この封鎖は、戦争戦略の重要な要素であり、事実上、飢餓を武器として使用しているのです。これは、戦争における飢餓の使用を明確に禁止している国際法に著しく違反しています。

その結果、ガザは飢饉のような状態に見舞われており、100万人以上のパレスチナ人が生活必需品の切迫した不足に直面し、憂慮すべき規模の人道危機が引き起こされています。

「Stop Gaza Starvation(ガザの飢餓を止めろ)」キャンペーンの報告

◆目的と意義

- 目標:戦争によって引き起こされた悲惨な状況からの救済、特に深刻な食料不足と必需品不足への対応。

- 人道的重点:紛争の影響を深く受けている家族に、食料、水、衣料などの重要な物資を届ける。

- 飢餓と苦しみの緩和:緊急援助だけでなく、食料安全保障や生活環境への長期的な影響を軽減するための活動も行う。

◆支援範囲

- ガザ地区を中心に、加えて、ヨルダン川西岸地区の中で軍事活動や封鎖の特に激しい地域に積極的に働きかける。

- 支援対象者:最も弱い立場にある子ども、高齢者、医療を必要とする人びとを優先的に支援する。

◆戦略的アプローチ

- 協力と調整:現地のパートナー、コミュニティ・リーダー、国際組織と連携し、影響力とアウトリーチ活動を最適化する。

- 物流の課題:援助物資を安全かつ迅速に届けるため、地域の不安定性を克服する。

- 適応戦略:変化し続ける現場の現実、特に支援地へのアクセスや緊急ニーズに対応するため、継続的に戦術を見直す。

<本キャンペーンでこれまでに実施できた支援の概要>

【ガザ地区】

受益者数:10月24日のキャンペーン開始以来、合計で1万9500世帯に達した。ラファ、ハンユニス、ジャバリアの地域に集中して支援をしている。

- 約1万6500世帯に必要な飲料水を提供。

- 約2500世帯に食料バスケットを提供。

- 家や財産を失った500人の女性に対し、緊急のニーズを満たすための衣服を提供。

【西岸地区】

封鎖下にある地域の約120世帯に対して、家畜に必要な飼料を提供。羊の栄養補給と農業生計の継続に役立っている。

*なお、提供する物資は、地元の業者からの調達や10月7日以前の備蓄を活用し、迅速な援助展開が可能であった。さらに、地元の農場との協力は、リスク下での農業コミュニティの回復力を示している。

◆挑戦と困難

- 戦争による生活必需品の在庫減少や物価高騰は、供給するための物資の獲得と管理における課題を増大させている。

- 空爆による複雑な流通状況にもかかわらず、UAWCのチームは、最も弱い立場の人びとに支援を届けるという確固とした決意を持ち続けている。

- ガザ地区内のUAWCの事務所や苗床は甚大な被害を受け、運営に支障をきたしている。

【バナナニュース346号】フィリピンからスタッフが来日!

2023年11月下旬、バランゴンバナナの輸出事業者であるオルタートレード・フィリピン社(ATPI)からバナナの生産管理と出荷を担当するアーウィン・ソラノさんとウィニー・ソベラノさんが来日しました。滞在期間中には、気候変動によるバナナ生産への影響について話をする機会が多々ありました。

「想像してみて!明日収穫できると思っていたバナナが台風によって一夜にしてなくなってしまうんだよ」とアーウィンさん。バナナは木に見えますが多年草の草。実の重みで強風が吹くとすぐに倒れてしまいます。2021年末には大型台風オデットの上陸で、ネグロス島のバナナはほぼ壊滅状態になりました。約1年数ヶ月後に回復し、天候に恵まれ豊作になったと思ったら、今年の7月と8月に再び台風がやってきました。その後も南西季節風の影響で長雨や強風が続き、バナナの成長にとっては厳しい天候が続きました。

特にネグロス島では、バランゴンバナナの売上が主な収入源の生産者もいます。「倒れてしまったバナナを前にがっくりする生産者に、またバナナを育てようと励ますのは心が痛い時がある。でも、再び立ち上がりバナナを育てる生産者たちは本当に強い心を持ち、忍耐力のある人たちだと思う」とも話してくれました。バナナはちょっとユニークな植物で、トモロコシやお米のように、被害後に植え直さなくとも、脇芽がポコポコ生えてくるという特性があります。だから復活しやすいという面もあるかもしれないね、とバナナならではの話もしていました。

————————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

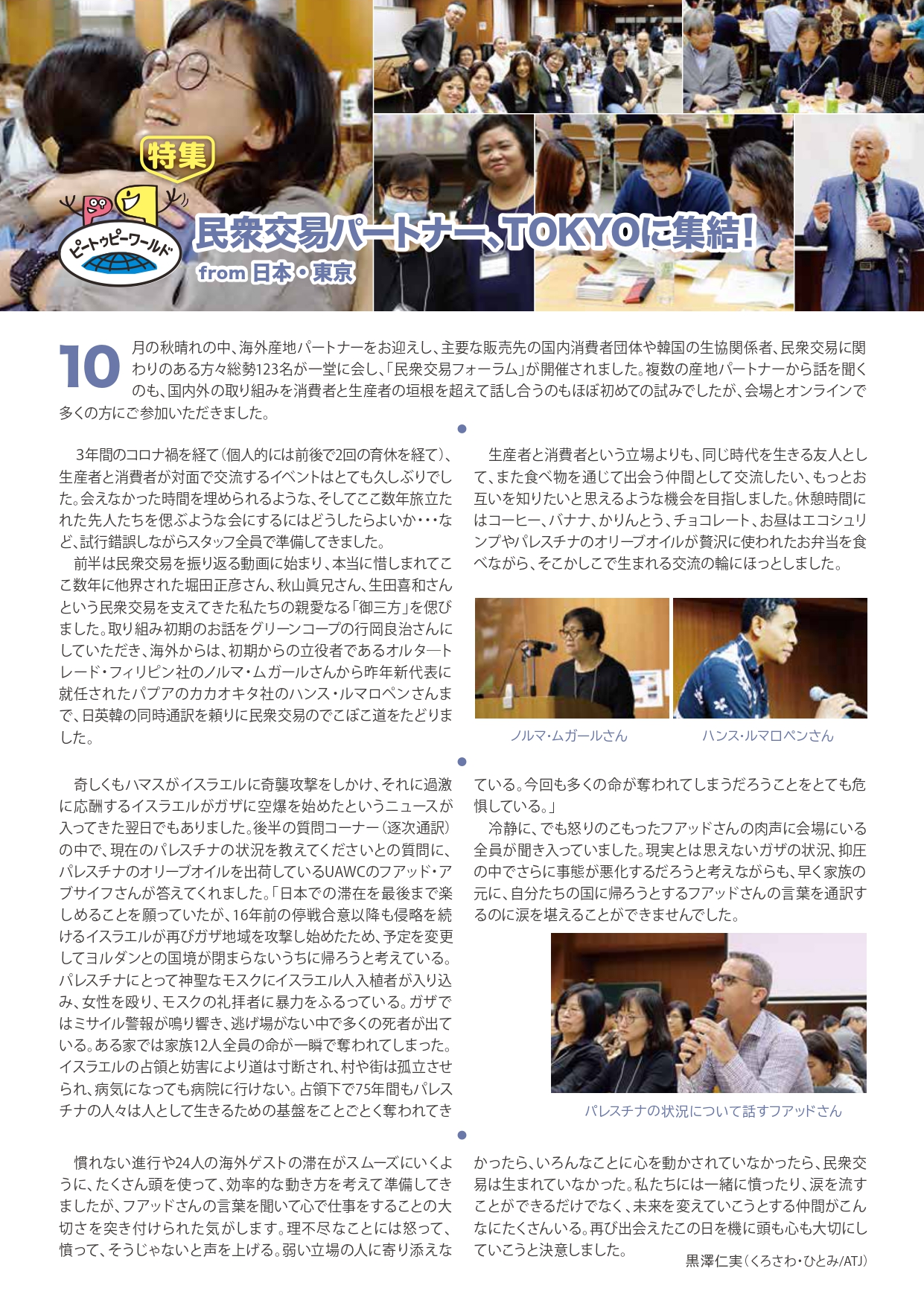

PtoP NEWS vol.59

PDFファイルダウンロードはこちらから→PtoP NEWS vol.59

オンラインセミナー「パレスチナのオリーブ生産者は今」開催

2023 年 10 月 7 日に始まったハマスとイスラエルの武力衝突は双方の市民に多くの犠牲者を出し、とりわけガザ地区では深刻な人道危機が継続しています。マスメディアはガザ地区への爆撃について報道するものの、民衆交易オリーブオイルの産地があるヨルダン川西岸地区でも入植者によるパレスチナ人への暴力や強制立ち退きが頻発していることはほとんど報道されません。そこで、現地パートナー団体とオンラインでつなぎ、イスラエルによる占領が引き起こす諸問題やオリーブの収穫シーズンを迎えている生産者の様子を伝えてもらうセミナーを開催します。

【日時】

2023年12月13日(水)19時〜21時

【報告内容】

① ヨルダン川西岸地区の人びと、農民が置かれている一般的状況について

② 2023年10月7日以降の西岸地区の状況及びオリーブ収穫について

③ オリーブオイル民衆交易事業の意義について

④ ガザ地区・ヨルダン川西岸地区における緊急支援の進捗報告

【報告者】

フアッド・アブサイフ氏(パレスチナ農業開発センター・UAWC 代表)

サリーム・アブガザレ氏(アル・リーフ社 ジェネラル・マネジャー)

イザット・ゼイダン氏(パレスチナ農業復興委員会・PARC 事業ディレクター)

※各報告にはアラビア語・日本語の逐次通訳が付きます。

※UAWC、PARCは農民を支援するNGOで、(株)オルター・トレード・ジャパン(ATJ)が輸入しているオリーブオイルの出荷団体でもあります。アル・リーフ社はPARCのフェアトレード事業会社です。

■参加方法について

- オンライン会議ツールZoomを利用したウェビナーとなります。

- 参加費無料ですが、事前登録が必要です。以下からご登録ください。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_oI3nSO00T2qsTRpPDAznBA

※セミナーは録画され、後日視聴ができます。セミナー開催後、登録時のメールアドレスに視聴URLをご案内します。

■本セミナーに関するお問合わせ先

・(株)オルター・トレード・ジャパン広報室(担当:小林、上田)

電話:03-5273-8176/Email: pr@altertrade.co.jp

・特定非営利活動法人APLA(担当:野川)

Email: info@apla.jp

【主催】株式会社オルター・トレード・ジャパン(ATJ)、特定非営利活動法人APLA

【バナナニュース345号】ブハイ村のアイマさん~ミンダナオ島コタバト州マキララ町~

2023年8月初旬に実施されたバナナ担当者産地視察(通称バナ担ツアー:バランゴンバナナを扱う生協・団体の担当者による産地視察、生産者との交流)で訪れた、ミンダナオ島コタバト州マキララ町のご紹介です。

※同ツアーで訪問した南コタバト州レイクセブもこちらで紹介しています。

- コタバト州の出荷団体・ドンボスコ財団

コタバト州マキララ町は、2013年からバランゴンバナナの民衆交易に参加した比較的新しい産地です。出荷責任団体であるドンボスコ財団(1988年組織化、1994年正式登録)は、バイオダイナミック農法を推奨・実践しており、自ら管理する圃場にはバナナだけでなく多種多様な動植物が共存しています。まずはその景色の美しさに魅了されました。

水も豊富で、パッキングセンターで洗浄に使う水は山から引いています。ドンボスコは、多国籍企業のプランテーションが広がり農薬散布で水源が汚染されることを避けるため、ヨーロッパの財団からの助成金で土地を購入し、土地を持っていない人びとに分配、彼らの収入源とすべくバランゴンバナナの出荷を始めました。

- 4年前に大きな地震を経験

今から4年前の2019年10月、この地域を震源とするマグニチュード6規模の地震が数回発生し、生産者を含む住民、コミュニティ、そしてドンボスコも、地崩れによるインフラや建物の崩壊など、甚大な被害を受けました。今回訪れたのは、地震の後、新たな土地に再建されたドンボスコ財団とブハイ村役場です。

※当時の被害状況や復興支援についての記事はこちらをご参照ください。

・地震発生

・続報

- バランゴンバナナの産地 ブハイ村

ブハイ村役場(バランガイホール)で出迎えてくれたのは、村長(チカさん・40歳)の妻でマラナオ族出身の生産者アイマさん(37歳)と、バゴボ・タガバワ族の120を超える世帯のリーダーであるインボックさん。

ブハイ村の住民は2,119人、465家族、419世帯(2023年8月訪問時)。村役場はドールのバナナプランテーションを抜けた小高い丘に建っています。昔このあたりはゴムやコーヒーの栽培が盛んで、その収入で学校に行けたそうですが、コーヒーの価格が下がりバナナに切り替わったとのことです。アイマさんの圃場はここからさらに遠く標高が高いマリワナグ集落にあります。

アイマさん「バランゴンバナナの出荷は地震の後から始めました。点在する3haの土地に1,000株、少しずつ増やしています。以前畑の中にあった小川は地震でなくなってしまったけど、日本からのカンパでもらったホースを使って今は別のところから水を引いているのでエルニーニョ(フィリピンでは雨が少なくなる)でも大丈夫。バランゴンは農薬を使わないし、費用もそれほどかかりません。まだ子どもが小さくてお金がかかるので、苗があればもっと増やしたい!」と意欲満々なアイマさん。「子どもは8人いて、1番上は20歳の大学生、一番下は生後4ヵ月。女の子は2番目の1人だけ。自分は17歳で結婚して高等教育は受けられなかったけど、子どもたちはきちんと卒業させてあげたい」と涙ぐむ場面も。ドールの農薬散布による被害はないか尋ねると、「バナナの圃場は遠いから被害はありませんが、住んでいるところでは以前は夜中の1~2時頃に農薬をスプレーしていて、時々臭くて目が覚めることも。ドールに訴えて今はその時間の散布はなくなりました」。

ドールがこの地域に来たのは2000年ぐらいで、土地を持っていない人たちはドールで働いているそうです。パッキングや花芽落とし、スプレー散布、花芽への注射などの仕事をしています。

ドンボスコ財団代表のベッツィさんは、「生産者の仕事になるからドールにはいてもらいたいが、オーガニックに移行して欲しいと願っている。以前ドールの上層部の人がドンボスコにきてその風景に驚いていた」と話してくれました。最後にインボックさんが語ってくれた夢は、「ゆくゆくは出荷量を増やして自分たちのパッキングセンターを作りたい。今の2倍ぐらいの量になればできるが、今の量も強風が吹くと半減してしまう」とのせつない思い。インボックさんはいわゆる篤農家で、彼が育てるバナナは1株で1箱作れる(通常は半箱くらい)そうですが、自然環境に委ねる部分が多いバナナ栽培は、なかなか思うようにいかないのが現実です。

————————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

収穫シーズン真っただ中のオリーブ産地は今

パレスチナでは例年10-11月にオリーブを収穫します。10月7日以降、ATJオリーブオイルの産地であるヨルダン川西岸地区の状況がどうなっているか心配していましたが、アル・リーフ社(パレスチナ農業復興委員会・PARCのフェアトレード事業会社)より今年の収穫の様子を伝えるニュースレター(11月20日付発行)が届きました。

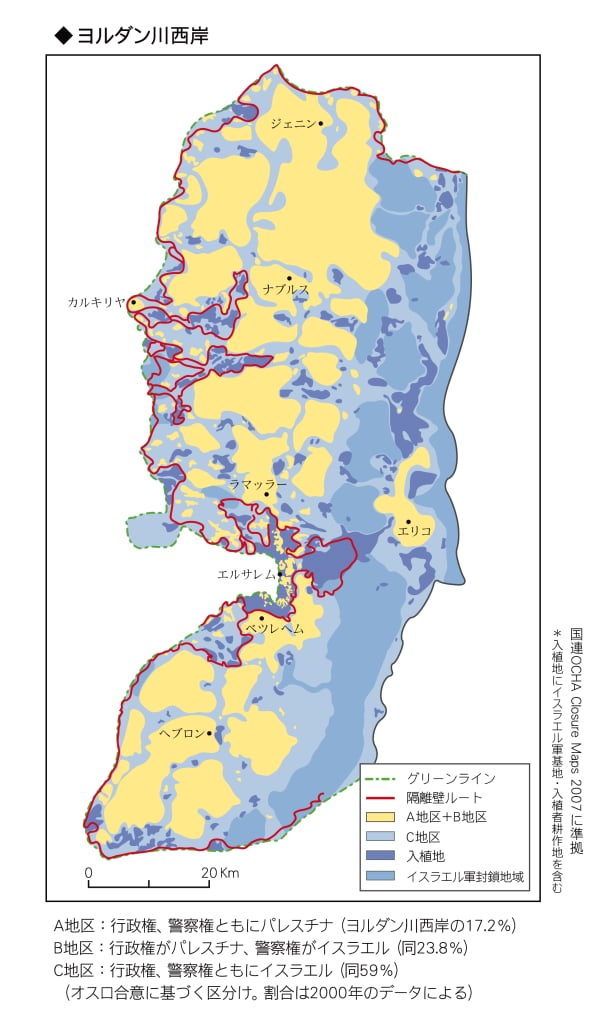

ヨルダン川西岸地区の概況

ヨルダン川西岸の政治・治安情勢は、2023年10月7日以前からすでに緊迫しており、その後エスカレートし続けている。今回のガザ攻撃が始まる前の20ヶ月前にイスラエルの極右新政権が誕生し、パレスチナ人の権利と自由に対する抑圧と収奪が強まり、これまでにヨルダン川西岸地区で470人以上、ガザ地区で89人以上のパレスチナ人がイスラエル軍によって殺害された。

過去2年間、イスラエル占領軍は、何百ものパレスチナ人家屋の破壊を命じ、暴力的なイスラエル人入植者による何百もの攻撃を支援し、パレスチナ人の多大な物的・人的被害をもたらした。その上、パレスチナの土地におけるイスラエル人入植地は、ここ数年で加速的に拡大している。

このようなイスラエルの継続的な抑圧と、75年にわたる占領下でのパレスチナ人の闘いは、暴力の連鎖の爆発を引き起こしてしまった。最大の「天井のない刑務所」であるガザ地区における大規模な人道的大惨事をもたらしているイスラエル軍の空爆により、5500人の子どもを含む1万3000人以上のパレスチナ人が殺害されている。

パレスチナのオリーブ産業

オリーブの木はパレスチナの900平方キロメートル以上の土地に植えられており、約1,300万本にもなる。1967年以来、イスラエル占領軍は、80万本以上のオリーブの木を根こそぎにしたり、焼き払ったりしてきた。「植民地化・分離壁抵抗委員会」の報告書によると、入植地の近くにあり、アパルトヘイト分離壁によって隔離された土地の面積は、パレスチナでオリーブの木が植えられている土地の総面積の7%と推定され、その所有者は、イスラエル側からの許可がない限り、その土地に立ち入ることができない。そのため、これらの土地の所有者は、オリーブの実が盗まれたりオリーブの木が焼き払われたりされることに加え、自分たちの土地を取り戻すこともオリーブを収穫することもできない。このようなイスラエルによるパレスチナのオリーブ産業に対する妨害により、年間約1,500トン相当のオリーブオイル、約1,050万米ドル(約15億7,500万円)もの損失が出ている。

パレスチナのオリーブオイルの一般的な年間生産量は22,500トンである。オリーブは表作(豊作)・裏作(不作)がある作物で、表作では約33,000トン、裏作では約7,000トンから10,000トンと幅がある。2023年のオリーブオイル生産の初期予想は12,000トン、ヨルダン川西岸地区で10,000トン、ガザ地区は2,000トンであった。

10月7日以降のオリーブ産地の様子

イスラエルによるガザ侵攻が始まって以来、ヨルダン川西岸地区では212人以上のパレスチナ人がイスラエル軍によって殺害された。また、ヨルダン川西岸の各都市は、軍事検問所によって互いに隔離され、異なる地域間の移動が制限されている。

オリーブの収穫シーズンと重なり、一部のオリーブ農家はイスラエル入植地近くの農地に行くことが難しくなった。10月7日以降、動員された暴力的な入植者たちがオリーブ農家の暮らしを脅かしている。ナブルス近郊のアル・サウィヤ村でオリーブを収穫していた農民、ビラル・サレーさんがイスラエル人入植者によって殺害されたほか、多くの農民が定期的に襲撃され、一部の地域ではイスラエル人入植者によってオリーブの実が盗まれている。また、イスラエル側はいくつかの村でアパルトヘイト分離壁の反対側の農地に行く許可を農民に与えなかったため、通常の収穫量の20%から40%のオリーブしか収穫できていない村も複数ある。

10月7日から今日に至るまで、イスラエル占領軍は、ヨルダン川西岸地区のパレスチナ人農民がアパルトヘイト分離壁の反対側やイスラエル人入植地周辺の土地でオリーブを収穫することを妨げている。その中には、肉体的な暴行や銃撃も含まれており、オリーブを収穫している最中に農地で亡くなったり、負傷したりした農民も多数いる。

「植民地化・分離壁抵抗委員会」は、2023年上半期に140件のイスラエル人入植者の攻撃により根こそぎにされたり、破壊されたオリーブの木は8,340本にのぼると報告している。攻撃はラマラとアル・ビレ県に集中し合計で35件、次いでナブルス県で33件、ヘブロン県で24件であった。

“We Are With You”キャンペーン

パレスチナ農業復興委員会(PARC)は現在、ヨルダン川西岸地区とガザ地区の様々な場所で毎年PARCが自主的に行っている“We Are With You”キャンペーンを進めている。このキャンペーンは15年間続けられており、主な目的は、イスラエルの占領と入植者の侵害に対抗して、オリーブの収穫期に農村部のオリーブ摘み取りでパレスチナの農民を支援することである。何百人もの地元ボランティアが、シーズン中、積極的にオリーブ摘みに参加し、キャンペーンの原動力となっている。残念ながら、今年は戦争が続いているため、外国人ボランティアはこのキャンペーンに参加することができなかった。

パレスチナ・ガザ地区で緊急支援物資配布が開始されました。

ATJのオリーブオイル出荷団体であるパレスチナ農業開発センター(UAWC)、パレスチナ農業復興委員会(PARC)は、それぞれ11月初めよりガザ地区内で自己資金で調達した食料や物資の配布を始めました。両団体からの報告です。

1.UAWC

UAWCは11月初めから「ストップ・ガザ飢餓キャンペーン」を開始しました。この活動は、紛争が続いているガザ地区とヨルダン川西岸地区の家族に必需品を提供することに重点を置いています。ここ数日の配布活動はガザ地区のカーン・ユニスとラファ地域に集中しています。UAWCのガザ地区スタッフとボランティアは、爆撃される危険性が高いのにもかかわらず支援を必要としている2,000世帯の人々に緊急支援物資を粘り強く届けてきました。

11月11日、約150世帯分の食料を保管していた倉庫が爆撃で破壊されました。幸いなことに、ボランティアやスタッフに死傷者は出ませんでした。援助物資の配布を効果的に継続するために新たな保管場所を探しています。

配布物資はガザの現地業者から調達しています。ガザで必要とされているものは膨大で、特に食料、ミルク、衣類、水、シェルターの確保に重点を置いています。在庫が限られているので、物資を確保するのは時間との戦いとなっています。現地の業者と緊密に協力しながら、私たちは最も弱い立場の人びとに援助が確実に届くよう全力を尽くしています。

2.PARC

PARCガザ地区事務所のスタッフ、ボランティアは、武力衝突が始まった初期の数日間、手持ち資金でガザ地区中南部のスーパーマーケットで物資を購入したり、その前から保管していた生活必需品を11月初めに学校等に避難している人びとに配布しました。

武力衝突前に収穫して在庫としてあった野菜をガザ地区中南部の農民から直接買ったり、手元にわずかにある燃料を使って井戸から汲み上げた飲料水も一緒に配りました。しかし、地上戦が激化している北部では飲料水等の配布はできませんでした。

エジプトとの境界にあるラファ検問所を通して国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)や赤新月社(国際赤十字連盟のイスラム教国の組織)が搬入する一部の物資を除くと、ガザ地区への物資の供給はありません。現在、スーパーマーケットの棚は空っぽです。

以上、両団体からの報告です。爆撃の恐れがある中、救援活動を行うUAWC、PARCのスタッフやボランティアには本当に頭が下がる思いです。

ATJでは、姉妹団体のNPO法人APLAと共同でパレスチナ・ガザ地区、ヨルダン川西岸地区救援カンパを呼びかけています。多くの方への拡散、募金へのご協力をお願いいたします。

▼支援内容や募金方法の詳細はこちらからご覧いただけます。

食のギャラリー/バランゴンバナナ「エルビスサンド」

材料2つ!オートミールクッキー

エルビスサンド

ミキサーで混ぜるだけ!簡単・バナナチーズケーキ

食のギャラリー/エコシュリンプ「殻揚げ&エビ油」

食のギャラリー/バランゴンバナナ「バナナチーズケーキ」

【動画】エコシュリンプの若手生産者にインタビュー!inインドネシア・スラウェシ島

エコシュリンプ産地の今を伝える動画の第三弾のご紹介です。

今回はインドネシア・スラウェシ島にあるピンラン県でエコシュリンプの養殖をしている若手生産者さん2人にインタビューしました。お二人共仕事に誠実に向き合いながらエコシュリンプを育てている姿が素敵です。

第一弾は、こちらから→ 粗放養殖ってどんな養殖?生産者が語る、その難しさやこれからの課題

第二弾は、こちらから→ エコシュリンプ生産者に聞いてみた!~課題や悩み、イマドキの養殖事情~

エコシュリンプ産地の今を伝える動画は、今後も定期的に配信予定です。

次の動画も楽しみにお待ちください!

みそチーズボールのオリーブオイルかけ

ハレの日

めかじきの香味オイルソテー

パレスチナ・ガザ地区、ヨルダン川西岸地区救援カンパのお願い

2023年10月7日に始まったハマスとイスラエル軍の武力衝突は、双方の市民に多数の犠牲者を出しています。とりわけパレスチナ・ガザ地区では、逃げ場のない市民に対する連日の空爆で、死者8,525名、負傷者21,543名(10月31日現在)にのぼっています。食料、水、電気、燃料、医薬品が絶対的に不足し、220万の人口のうち140万人が避難生活を強いられています。

こうした事態を受けて、パレスチナのオリーブオイルの2つの出荷団体、アルリーフ社(パレスチナ農業復興委員会(PARC)のフェアトレード事業会社)、およびパレスチナ農業開発センター(UAWC)では、封鎖が解除され次第、ガザ地区の人びとに対する物資の緊急支援、中期的には爆撃によって破壊された農地や農業施設の復興支援を行う準備を進めており、日本にも支援の要請が届きました。

ガザ地区の深刻な状況はメディアでも連日、報道されていますが、オリーブの産地であるヨルダン川西岸地区でも入植者やイスラエル軍の暴力行為による死者は120人以上にのぼっており、強制立ち退きの事例も多数報告されています。中でもイスラエルの軍事支配下に置かれており、オリーブ生産者のほとんどが住むエリアCでこうした事件が頻発しています。そのため、UAWCでは西岸地区で避難生活を送る農民や遊牧民に対する住居やテント、住宅資材の提供も行います。

PARC、UAWCから送られてきた緊急アピールを受け、ATJではパレスチナの人びとへの心からの連帯を込めて、両団体の活動を支援するため募金を呼びかけます。

アルリーフ社及びUAWCが行う支援活動について

1)ガザ地区

- 食料や水、医薬品や乳児用ミルク、テントや衣類などの支援物資の提供

- 建設資材の提供

- 破壊された農地や農業施設、灌漑施設の復旧

2)ヨルダン川西岸地区

- 避難民への住居やテント、住宅資材、生活必需品の提供

- 土地を差し押さえれらた人びとへの法的支援

詳しくは、両団体の緊急アピールをご覧ください。

■アルリーフ社/PARC 緊急アピール「ガザ地区に希望を 募金キャンペーン」

■UAWC 緊急アピール「ガザ地区とヨルダン川西岸地区エリアCの人道支援と復興 、現在進行中のジェノサイドと民族浄化から、ガザとエリアCの住民を救うために」

<募金の方法>

募金窓口は、姉妹団体NPO法人APLAが窓口となっています。

■郵便振替: 00190-3-447725 特定非営利活動法人APLA

※通信欄に必ず「パレスチナ救援」と明記ください。

■銀行口座: みずほ銀行高田馬場支店(普通)2650327

特定非営利活動法人APLA

※振込人名、金額、「ガザ緊急支援」である旨をAPLA事務局までご一報ください。

■クレジットカードの場合

お手元にクレジットカードをご用意ください。お申込みフォームで「今回のみの寄付」「00.パレスチナ緊急支援」をお選びいただき、寄付金額をご選択ください。その他の必要事項をご入力のうえ、「決済方法」で「クレジットカード」を選択ください。続いて、クレジットカードの情報の入力画面が表示されます。

◎いずれの場合も領収書の発行は省略させていただきます。領収書が必要な場合は、APLA事務局までご連絡ください。

◎募金総額の一部(上限5%)を事務経費のために使用させていただきますこと予めご了承ください。

なお、皆さまから頂いた募金は按分してPARC、UAWCに送金いたします。

お問い合わせ先

特定非営利活動法人APLA

TEL: 03-5273-8160/FAX: 03-5273-8667

メールの場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

緊急アピール「ガザ地区に希望を 募金キャンペーン」

アルリーフ社

パレスチナのガザ地区では現在、イスラエル占領軍による大規模な大量虐殺、民族浄化が行われています。大惨事は10月7日に始まり、イスラエル軍の爆撃と空爆の激しさは急速に増しており、ガザ地区全域に大規模な破壊を引き起こしています。水、電気、食料、燃料、そして基本的な生活必需品の深刻な不足を緩和するために必要な人道的・医療的援助を遮断するというイスラエル占領軍の決定により、ガザ地区の住民は、死に直面し、人道的危機に苦しんでいます。ガザ地区はすでに17年間、イスラエルによる完全封鎖状態にあり、戦争が宣言されて以来、この包囲は非常に厳しくなっています。

現在進行中の大量虐殺によって、10月22日時点で1,756人の子どもを含む4,473人以上のパレスチナ市民が犠牲になりました。さらに、15,400人以上のパレスチナ人が負傷しています。

大量虐殺が始まって以来、イスラエルの戦闘機は14,200戸の住居が入る5,500棟の建物を完全に破壊しました。さらに、約133,000戸の住居が部分的に損壊し、内10,127戸が居住不能となりました。イスラエル占領軍は、医療施設、学校、モスク、教会、道路、パン屋、水汲み場、海水淡水化プラントなどを標的にし、近隣地域全体を一掃し、さまざまな都市、村、難民キャンプなど多数の地域が灰燼に帰しました。そのため、何十万人ものガザ地区の人びとが家を失いました。

占領軍はガザ地区全域で多数の虐殺を行っていますが、最大かつ最も残忍なものはパレスチナ市民約1,000人(そのほとんどが子ども)が命を落とした10月17日のバプテスト病院爆撃です。この虐殺によって医師、看護師、ジャーナリスト、救急隊員、民間防衛の救助隊員、子ども、赤ん坊、幼児、胎児、10代の若者、成人女性・男性がなくなりました。また、取り壊された建物の瓦礫の下に閉じ込められたパレスチナ人の行方不明者は約1,400人で、そのうち700人は子どもでした。さらに約140万人のガザ地区の人びとが、止むことのないイスラエル軍の砲撃によって家を追われ、現在、学校や病院、教会に避難しています。イスラエルの占領下で行われている戦争犯罪は、戦時下における民間人を保護する人道法と国際法に違反しています。

イスラエル占領軍がパレスチナ人に対して行っている悲惨な残虐行為の結果として、ガザ地区は、封鎖が解除され次第、すぐに援助と支援が必要な切迫した状況にあります。そのため、アル・リーフは、国境封鎖が解除され次第、救援物資をガザ地区に送るための資金を集めています。これまでのところ、ガザ地区とエジプトを結ぶラファ検問所は10月21日、2週間ぶりに開通し、トラック20台分の救援物資が届けられただけです。国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)と赤新月社による継続的な調整の結果、イスラエル占領軍は20台のトラックがガザ地区に入ることを許可しましたが、燃料の搬入は許可していません。

予定されている活動

〇支援物資の提供

- 食料と水

- 医薬品と健康用品

- 清掃・衛生用品

- 建設資材

〇復旧事業

- 水道施設

- 農地や農業施設、灌漑施設

支援活動の開始時期

イスラエルの包囲が解かれ次第、支援物資をガザ地区に届けます。支援物資の配布は、ガザ地区の市民社会機関やPARCガザ地区支部と協力して行います。

キャンペーンの目的

ガザ地区では現在、イスラエルの爆撃により貧困、大規模な破壊、住居の喪失、食料や水、基本的な生活必需品の不足が生じており、その状況に対応するため本キャンペーンを実施します。

緊急アピール「ガザ地区とヨルダン川西岸地区エリアCの人道支援と復興 、現在進行中のジェノサイドと民族浄化から、ガザとエリアCの住民を救うために」

パレスチナ農業開発センター(UAWC)

正義と自由を信じる世界のパートナーの皆さんへ

最近の戦争の惨禍によって、ガザは打ちのめされ、傷つき、人道的大惨事の瀬戸際に立たされています。このメッセージを書いている今、全住民が圧倒的な損失、痛み、破壊と闘っています。猛攻撃から2週間以上が経過し、現状は恐るべきものとなっています。7,000人以上の命が失われ、20,000人以上の負傷者が出ています。何千もの家屋が廃墟と化し、道路や必要不可欠な基本サービス(パン屋さえ含む)を含むインフラは消滅しました。ガザは、電気もなく、水の供給も乏しく、食料の備蓄も減少し、通信インフラも限られ、暗闇に陥っています。

ガザの壊滅的被害の様子

- 死者7,000人以上、負傷者20,000人以上。

- 人口への影響:犠牲者の65%は女性と子どもである。

- インフラ被害:何千もの住宅が瓦礫と化し、必要不可欠な公共インフラが著しく損なわれている。

- 残念なことに、この数字は時を追うごとに急速に悪化している。

イスラエルの攻撃は、基本的なコミュニティ・インフラだけでなく、生計手段の核心をも標的にしています。住民の生命線であるガザ地区の農業セクターの大部分が脅威にさらされています。何千人もの農民が、自分の畑や農地へのアクセスを妨げられています。ガザ地区の現在のニーズを満たすのに欠かせない1万トン以上の果物や2万5,000トン以上の野菜が人びとの手に届かない状況です。飢えが市民に対する武器として使われていることは明らかです。

ガザ市在住でUAWCのスタッフでもあるバシールは、ひっきりなしの爆撃のためにガザ地区南部に避難しました。彼は子どもたちに必要なものを与えるのに苦労しています。例えば、清潔な水を手に入れることができず、限られた汚染された水を使っています。水を節約するため、トイレに行くのは1日1回に制限しています。パレスチナの主食であるパンがないため、米で代用し、パンを欲しがる子どもたちをなだめようとしています。食料が不足しているため、バシールは1日1食を用意するのがやっとなのです。基本的なニーズに加えて、彼はこう付け加えました。「私たちは夜、いつミサイルが落ちてくるかと恐れながら空を見つめて過ごしています。夜の暗闇は、いつ死が訪れるかわからないと私たちを恐怖に陥れるのです」

人類のために、この大量虐殺はやめなければいけません。戦争犯罪人は責任を問われなければならないし、この長期にわたる占領は終わらせる必要があります。他のすべての人間と同じように、ガザの人びとは尊厳と自由と平和のある生活を切望しています。

ヨルダン川西岸地区エリアCの憂慮すべき状況

ヨルダン川西岸地区では、多くの人びとが見過ごしているもうひとつの大惨事が起きています。イスラエル人入植者と軍は、ヨルダン川西岸の各地、特に「エリアC」(一番薄い水色の部分がエリアC、入植地やイスラエル軍演習地が集中している)に分類される地域で、破壊的な攻撃を仕掛けています。ガザに対する残忍な攻撃に乗じて、入植者たちはエリアCで民族浄化作戦を実施しています。

現代企画室『占領ノート』編集班/遠山なぎ/パレスチナ情報センター

現在までに、この地域全体で約90人のパレスチナ人が死亡し、1,100人以上が負傷しました。さらに、100世帯以上がエリアCの家と土地から強制的に立ち退きさせられました。入植者たちは家屋、テント、家畜小屋を破壊し、燃やし、財産を略奪しています。数日前にサイル村で起きた事件では、入植者が家畜農家を襲い、住民を家から追い出し、その後占拠し、約300頭の家畜を盗みました。

現在、エリアCの土地が白昼堂々と奪われています。エリアCはヨルダン川西岸地区全体の60%以上を占め、30万人以上のパレスチナ人が住んでいます。

アフメドはヘブロン地区東サイル南部に住む農民です。10月9日、アフメドと彼の家族は入植者に棒や石で殴られ、発砲されるといった残忍な攻撃を受けました。彼らの家は、周囲の4軒の家とともに焼き払われました。悲惨なことに、アハメドの主な収入源である200頭の羊は盗まれ、彼の農場は壊滅的な打撃を受けました。

襲撃事件後、アハメドは家族8人とともにサイル村の親戚の家に一時的に身を寄せています。現在、彼らは生活に必要な十分な食料、水、医薬品の深刻な不足に直面しています。

ガザ地区とヨルダン川西岸地区エリアCに住む避難家族の重要なニーズに対する緊急支援の要請

この悲惨な時だからこそ、ガザと共に立ち上がりましょう !あなたの寄付は、家を再建し、農場を復興させ、そして幾多の困難に耐えてきた人びとに希望をもたらすことができます。国際社会が団結し、ガザの人びとが当たり前の生活を送れるようにしましょう。

以下の緊急支援を実施するため、この緊急アピールで迅速な支援を提供してくださるようお願いいたします:

- ガザとヨルダン川西岸エリアCの被災・避難家族への食料と水の提供。

- ガザの家族が冬を過ごすためのテントと衣類の提供。これから寒くなりますが、避難民は破壊・爆撃された家に衣類を残してきたため、ほとんど衣類を持っていません。対象者は数千人にものぼります。

- 破壊されてしまった、ガザの住民に食料を供給してきた数百にのぼる農地や施設の復興。

- 農作物の灌漑や散水を速やかに再開するために、ガザでの水の供給と水源の復旧、特に爆撃によって破壊された泉の復旧。

- ヨルダン川西岸エリアCの住民に対し、土地を差し押さえられたケースを追及するための法的支援。

- ヨルダン川西岸エリアCの避難民への住居やテントの提供。

- ヨルダン川西岸エリアCの避難民への住宅資材と必需品の提供。

- ガザとヨルダン川西岸エリアCの家族への乳児用ミルクと様々な必需品の提供。

- ガザとヨルダン川西岸エリアCに住む女性のニーズへの対応。

緊急の資金調達が必要です:ガザ地区とヨルダン川西岸地区エリアCに住む5,000家族に対する100万ユーロの支援計画の内訳

人道危機が悪化する状況の中で、UAWCは迅速な現状調査を実施し、およそ5,000世帯の弱い立場にある農民のために緊急介入する必要があることを明らかにしました。このうち、推定4,000世帯がガザ地区に、さらに1,000世帯がヨルダン川西岸地区、特にエリアCに居住しています。これらの影響を受けているコミュニティが直面している苦難を軽減するために、私たちは包括的な介入とこの地に暮らす人びとがしっかりと暮らせる支援メカニズムを促進するのに総額100万ユーロ(約1億5,000万円)が不可欠であると予測しています。

このアピールに記された事実と数字は暫定的なものであり、残念ながら増え続けています。UAWCは現在まで活動を続けている地域をはじめとし、多大な損失を被った農民たちを支援します。残念ながら、すでに何人かは悲惨にも爆撃で命を落とし、数百ドナム(1ドナムは約1反)の土地が壊滅的な打撃を受けています。治安情勢を考えると、正確な数字を特定したり、物的損失を評価したりすることは不可能です。

ひとつひとつの思い、ひとつひとつのユーロ、ひとつひとつの分かち合い、ひとつひとつの祈りが大切であり、変化をもたらすことができるのです!

あなたの思いやり、支援、連帯、そして行動に感謝します!

【バナナニュース344号】ちょっと変わり種レシピ・エルビスサンド

エルビス・プレスリーが好んで食べていたことから、この名前になったと言われるアメリカ生まれのサンドイッチ。バナナが合うの?と思われる方も多いかもしれませんが、ベーコンの程よい塩気とバナナが意外にも好相性でクセになる味わいです。

<材料> 1人分

・食パン(8枚切り):2枚

・ベーコン:2枚

・バランゴンバナナ:1本

・ピーナッツバター(加糖):大さじ2

・はちみつ:大さじ1/2

・有塩バター:15g

<作り方>

- バナナは半分に切り、さらに縦半分に切って4等分にする。フライパンにバター5gを溶かし、弱めの中火で両面に軽く焼き色が付くまで焼いて取り出す。

- ベーコンを半分に切り、1のフライパンに入れて中火で熱し、カリッとするまで上下を返しながら焼いて取り出す。

- 食パン2枚の片面にピーナッツバターを塗る。片方の食パンにバナナを並べ、はちみつをかける。ベーコンをのせ、もう1枚の食パンでサンドする。

- 2のフライパンの油をキッチンペーパーでふきとり、残りのバター半分を入れて中火で熱する。バターが溶けてきたら3を入れて焼き色がつくまで2〜3分焼く。上下を返し、残りのバターを更に入れて、同様に焼き色がつくまで2〜3分焼いて取り出し、半分に切る。

☆このほか、バランゴンバナナを使ったおすすめレシピはこちらから。