投稿者: okubo

食のギャラリー/コーヒー「ホットコーヒー春夏②」

食のギャラリー/コーヒー 「ホットコーヒー&カフェオレ春夏向け②」

食のギャラリー/コーヒー「ホットコーヒー春夏④」

札幌YWCA・壘

PtoP NEWS vol.55

PDFファイルダウンロードはこちらから→PtoP NEWS vol.55

復興支援先の生産者たちからのメッセージ

復興支援が完了した産地の生産者たちからメッセージが届きました

ネグロス島ヒニガラン市バガカイ農園労働者組合(HBWCBA)のプロジェクト・マネージャー。

HBWCBAは2019年からオルタートレード社の契約生産組合になり、2022年より有機認証を受けています(有機JAS認証は取得していません)。

ネグロス東州タンハイで20年以上バランゴンを栽培しています。 うち3人はすでに家庭を持ち、2人は大学進学を目指しています。バランゴンが回復するまでの数ヶ月、漁業と建設労働で生計を立てていました。

ネグロス東州タンハイで6年以上バランゴンを栽培している農家です。

20年以上バランゴンの運搬をしています。週3日、運搬がない日には建設作業員として働いています。

バランゴンの生産者であり、Bonawon Calangag Catipon Bulungan Farmers Association(BCCBFA)の副組合長。33年間バランゴンを生産しています。

オルタートレード社のコミュニティ・ディベロップメント・ワーカー(CDW)として10年目(2013年から現在まで)台風オデットの前は、バランゴン収入は毎月5,000ペソ(90ドル)でした。 被災後3ヶ月間の月収は300ペソ(5ドル)に減りました。 2022年7月からの復興事業による施肥で、バランゴン収入は月8,000ペソ(145ドル)にまで増えました。

9年間バランゴンの運搬を担当し、2013年からはバランゴンの買い付けを担当しています。22年前からバランゴンを栽培しており、850本所有しています。 オデット以前は、毎月2,000~3,000ペソ(36~54米ドル)の収入を得ていました。 オデット被害により、バランゴンの月収は700ペソ(13米ドル)まで減りましたが、2022年9月には1,000ペソ(18米ドル)程度まで徐々に回復しています。

2022年10月、台風パエンの影響で農地が再び被害を受け、収入は月600~700ペソ(11~13ドル)にまで落ち込みました。これからも農場の復興事業を続けていく決意です。

大型台風22号被災産地への復興支援が完了しました

2021年12月16日夜から17日にかけて非常に強い台風22号(フィリピン名:オデット)がフィリピンを直撃し、ネグロス島のバナナとサトウキビに大きな被害が出ました。また、多数の生産者や事業関係者の家屋が全半壊し、米、さまざまな種類の果樹や野菜、家畜にも被害が出ました。

このような被災状況に対して、オルタートレード・フィリピン社(ATPI)とオルタートレード財団(ATPF)は、バナナとサトウキビの生産復興及び生活支援事業を進めてきましたが、昨年12月に復興支援が完了しました。

【事業報告】

<生活支援事業>

■食糧支援

米(10kg)を1,726名に配布(バランゴンバナナ生産者、フィールドワーカー、サトウキビ生産者、ATPI職員(フィールドワーカー、パッカー、マスコバド糖製糖工場スタッフ)など。

■住宅資材の配布

サトウキビ生産者、バランゴン生産者、パッカー計254名に自宅屋根修理のための資材(波トタン)提供。

■生産者組合施設の修理

・ボホール島バランゴンパッキングセンターの修繕工事

・17のバランゴン及びサトウキビ生産者組合が所有する多目的センター、バナナ買付センターの修理・建設に必要な資材提供。

<農業生産復興事業>

・サトウキビ生産

(1)活動実績

① 収穫補助金 台風の影響で通常の収量より少なかった分を一部補填。サトウキビ1トン当たり100ペソ、115.19ヘクタール対象。

② 燃料補助金 燃料費高騰に伴い、サトウキビ1トン当たり50ペソ補填。

③ 肥料 マッドプレス(搾汁したサトウキビ残渣)及びリン鉱石を生産者団体に配布。

(2)成果

刈り取り労働者の賃金、肥料(マッドプレス=サトウキビ搾汁後の沈殿物)、燃料代も高騰したが、収穫補助金、燃料補助金及び肥料配布により農作物の生産コストを削減できた。

・バランゴンバナナ生産

(1)活動実績

① 2回(2022年2-3月、9-10月)にわたり848.79トンの鶏糞をネグロス西州、東州の451名の生産者に配布。

② 新しく39,165株のバナナを植え付け、施肥をした。

③ 施肥効果で月間平均生産量は18%増加した。

④ バナナ生産者とオルタートレード社員がバヤニハン(日本の結に相当)で協力して整地、倒伏したバナナ株の除去、株の植付と施肥を行った。作業者には労賃が支払われた。

(2)成果

① 施肥がバランゴンの回復を早めた。茎が丈夫になり、葉が青々と繁り、果実が大きく重くなった。

② 鶏糞施肥の効果を目にして、生産者はより積極的に施肥をするようになった。

③ バヤニハン(結)によって農地の整地、バナナ株の植え付け、施肥の作業が迅速に進んだ。それにより、バランゴンの回復が9月~10月の予定から、地域によっては5月~6月に早まった。

④ バランゴン生産量は減っても、運搬担当者やパッカーは生産者の畑の復旧を手伝うことで日当を継続的に手にできた。

⑤ バヤニハンで一緒に作業することで生産者、フィールドワーカー、運搬担当者やパッカーの距離が縮まり、すべての関係者が感謝の気持ちをもって協力し合うことの大切さと価値を実感した。

・他の農業支援

(1)短期間で育つ野菜(レタス、キャベツ、大根、キュウリ、ナス、トマト、ニガウリ、カボチャ、パパイヤ)の種、果物(カラマンシー、ジャックフルーツ、レモン、ライチ)の苗を配布。

(2)果物や樹木の苗の配布

(3)生計手段への支援

・メルセデス灌漑組合(MERFIA)の被災した9ヘクタールの水田用に27袋のリン鉱石を配布。

・ノラン労働者組合(AMANO)による養鶏事業(鶏肉、卵)に対し、27羽の地鶏とフェンスを配布。

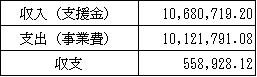

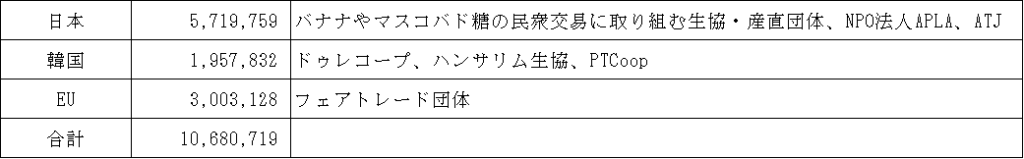

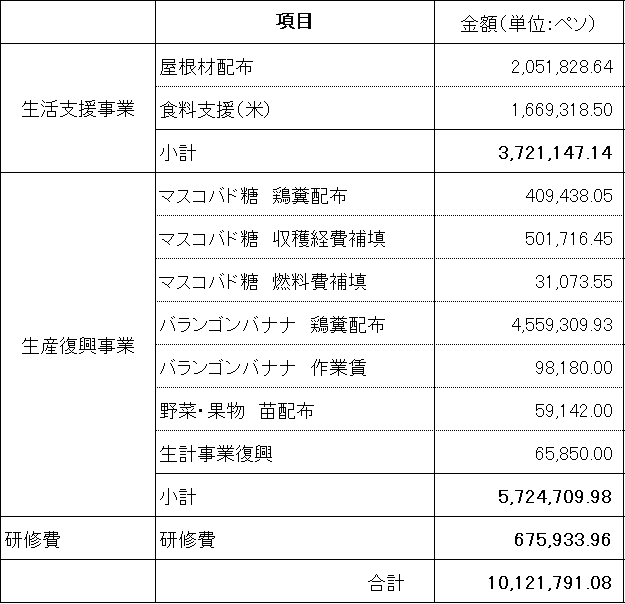

<会計報告>

バランゴンバナナやマスコバド糖を取り扱う生協・産直団体より復興事業に対して多額の支援金が寄せられました。また、APLAも緊急災害支援準備金の一部を拠出しました。改めてご支援に感謝申し上げます。他に韓国の生協・民衆交易団体、マスコバド糖を扱うEU諸国のフェアトレード団体からも資金提供がありました。

■収入(支援金)

■支出(事業費内訳)

上記のご報告の通り、日本の皆様からのご支援もあり被災産地への復興支援事業を完了することが出来ました。心より御礼申し上げます。

【バナナニュース337号】バランゴンバナナの産地をご紹介 その2

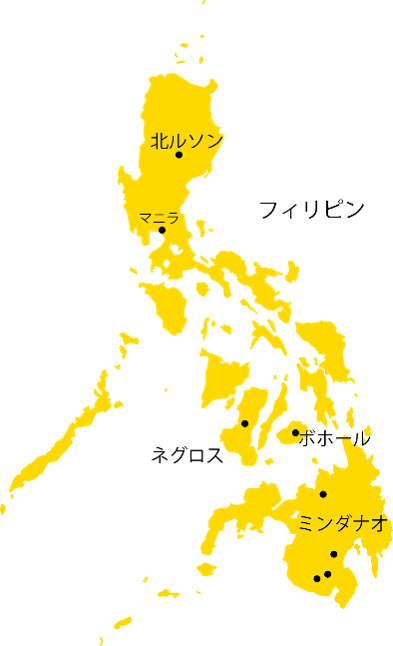

バランゴンバナナは、フィリピンの4つの島から届いています。標高や地形、気候が異なる様々な地域で生産されています。

今回は【ミンダナオ島】にある4つの地域のご紹介です。

北ミンダナオ

生産者は先住民族のヒガオノン族で小規模農民です。バランゴンバナナを生産することは、カガヤン川流域の環境保全や、先祖代々の土地や文化を守ることにつながっています。

コタバト州

周辺にある高地栽培バナナやゴムのプランテーション開発から地域の土地や環境を守るため、有機農業を推進しています。バランゴンバナナの生産もその取り組みの一貫です。

南コタバト州ツピ

生産者組合が設立され、地元では無農薬栽培バナナを生産している団体として知られるようになりました。生産者はキリスト教徒、イスラム教徒、先住民族など多様で、バナナの事業が人びとをつなげ、平和構築に寄与しています。

南コタバト州レイクセブ

元々狩猟生活をしていたオボ族やティボリ族が定住し、暮らしの基盤を作っていくためにバナナの栽培、出荷に取り組み始めました。20年以上の取り組みで、定住できる家ができ、病気の子どもが減ったり、子どもが学校に行けるようになりました。

それぞれの地域の特色が産地紹介ページにてご覧いただけます。

————————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

バランゴンバナナの熟度管理にこの道具あり!

バランゴンバナナの輸入が始まった当初からある課題、それはバナナの熟度管理でした。日本に届いた時には過熟で真っ黒、反対にバナナが細くて未熟だと追熟加工しても黄色くならない …。

それを改善するために始まったのが「タグ」付けです。

輸出するバナナは約80%の熟度で収穫するのが目安になります。バナナの花芽が出揃い花蕾を切り落とす作業の時に、タグ(リボンの様なビニールテープ)をバナナに括り付け、8~12週間後に収穫するという目印にします。

タグは週ごとに色分けされており、それに基づいて適切な収穫時期の目途をつけます。このタグ付けを導入したことで、2~3ヵ月後にどれくらいのバナナが収穫できるかという収量の予測にも役立てられるようになりました。

とはいえ、標高や地形、気候などが異なる様々な地域で栽培されるバランゴンバナナ。熟度のばらつきは永遠のテーマではありますが、タグ付けの導入で熟度管理が大きく改善されたことには変わりありません。

吉澤真満子(よしざわ・まみこ/ATJ)

【バナナニュース336号】バランゴンバナナの産地

バランゴンバナナは、フィリピンの4つの島から届いています。標高や地形、気候が異なる様々な地域で生産されています。今回は4つのうち3つの島をご紹介します。

ネグロス島

1989年に最初にバナナを届けた産地。「砂糖の島」と呼ばれ、サトウキビ農園が広がります。農園労働者たちが生活の術を自分たちで創るためにバナナの民衆交易が始まりました。ネグロス西州、ネグロス東州、両方に産地があります。

北ルソン

イフガオ族やイゴロット族など様々な先住民族が暮らしており、バランゴンバナナの生産者の多くも先住民族の人たちです。ヌエバビスカヤ州、イフガオ州にバランゴンバナナの産地があります。バランゴンバナナの他に高原野菜や果物、コーヒーなどを栽培しています。

ボホール島

生産者のほとんどが裏庭でバナナを栽培している小規模農民。東沿岸部の生産者は漁業も営んでいます。バナナ以外にココナッツ、切り花、コメ、野菜各種を栽培しています。

\ バランゴンバナナの産地は多様! /

それぞれの地域の特色が産地紹介ページにてご覧いただけます。

————————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

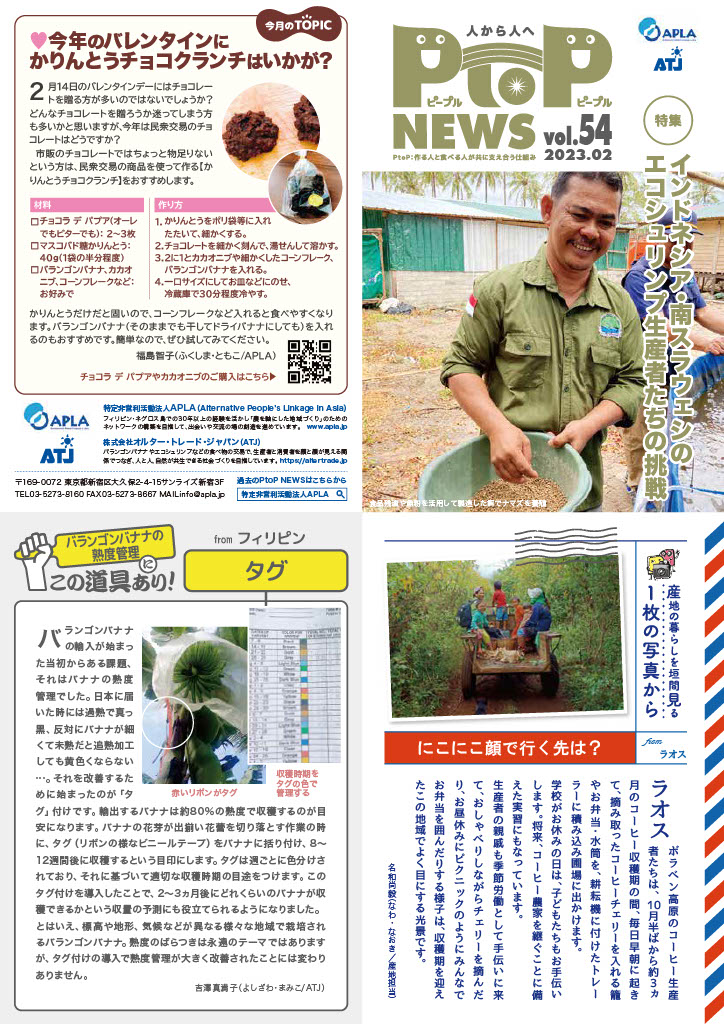

インドネシア・南スラウェシのエコシュリンプ生産者たちの挑戦

エコシュリンプの養殖池が広がる地域における河川環境の改善のために、KOIN*は2015年から東ジャワ州シドアルジョ県において住民主体の家庭ゴミの回収システムづくりに取り組んできました(詳細はこちらをご覧ください)。これまでKOINが活動の立ち上げを支援してきた県内5つの村では、それぞれ村の住民自治組織を中心に家庭ゴミ回収が継続され、現在に至っています。また、そうした目に見える成果が他地域の住民にも刺激を与え、新たな動きにつながってきています。

*エコシュリンプの製造・輸出を担うATINAのスタッフとエビ養殖農民の有志たちが立ち上げたNGO。

コロナ禍で活動開始

新たに動き出したのは、オルター・トレード・インドネシア社(ATINA)が日本向けのエビを買付けているもう一つの地域、南スラウェシ州ピンラン県のエビ生産者たちです。

彼/彼女たちが、KOINによるシドアルジョの事例に刺激を受け、自分たちの地域が直面しているゴミ問題を同じように解決していきたい!という熱い思いを表明したのは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミック前のこと。

その後、 ATINAとKOINの協力を得て準備を進め、2020年9月にピンラン県のエビ生産者や地元出身の学生たちによって「KONTINU(インドネシア・ブラックタイガーに関心のある者たちのコミュニティ)」というNGOが正式に立ち上がりました。

そして、エコシュリンプの養殖池が広がるランリサン村での活動を手探りでスタートさせます。コロナ禍で移動や社会活動に様々な制約があるなかでの挑戦です。具体的には、地域住民に対する説明会の開催と住民組織の形成、コンクリート製のゴミ箱の製作と村内への配置、三輪オートバイを改造したゴミ回収車の調達、村内で募集・面接をして採用した2人のゴミ回収人の研修……といった準備を経て、2021年6月から村での家庭ゴミの回収活動が動き出しました。

ゴミを資源として活用

ランリサン村での活動が開始され1年強が経過した2022年8月、現地を訪問することができました。KONTINUのメンバーに村内を案内してもらい、まずは、村のゴミの選別場を見学しました。現在、村の住民組織と協力して、2人の回収スタッフが月・水・土の週3回、自動三輪車で村内の家庭ゴミを回収しています。見学した当日も、2人の女性がプラスチックゴミを手選別していました。

選別したプラスチック、ビン、缶などは、県内の回収業者に販売しています。その売上は、KONTINUではなく、村の住民組織の収入となり、活動を継続する資金に充てているとのことでした。

さらに、回収した食品残渣を活用して蛆虫を育てている場所に向かいました。事前に蛆虫と聞いて想像していたものとは少し違う見た目でしたが、ネットで作った小屋の中でたくさんの幼虫が育っていました。話を聞くと、幼虫そのものではなく、脱皮した殻を粉砕して、エビの頭や魚粉などと混ぜて、ナマズやテラピアなどの淡水魚用の餌を製造・販売しているとのことでした。魚粉は、漁師さんたちが海で獲ったものの市場では値がつかない雑魚を乾燥させたものだそうです。有機ゴミや未利用資源がうまく地域の中で循環していることが素晴らしいですね。

気候変動の影響も深刻化

2022年12月末、オーストラリア付近で発生した低気圧の影響を受け、スラウェシ島南部に大雨と強い風がもたらされ、ピンラン県各地で高潮による洪水被害が起きました。養殖池は、海に沿って広がっているため、大雨による水位の上昇と海からの大波によって、エビや魚の多くが流されてしまったようです。

なお、この地域の多くの家屋は伝統的な高床式のため、住居には大きな被害は出ていないとのことですが、養殖池の土手の修繕には多大な労力がかかります。復興に向けた作業、そして動きはじめた地域のゴミ問題に対する行動に加えて、気候変動の影響に対する対策も切実な課題となっています。

野川未央(のがわ・みお/APLA)

食のギャラリー/コーヒー 「ホットコーヒー春夏①」

1枚の写真から「にこにこ顔で行く先は?」

ラオス・ボラべン高原のコーヒー生産者たちは、10月半ばから約3ヵ月のコーヒー収穫期の間、毎日早朝に起きて、摘み取ったコーヒーチェリーを入れる籠やお弁当・水筒を、耕耘機に付けたトレーラーに積み込み圃場に出かけます。

学校がお休みの日は、子どもたちもお手伝いします。将来、コーヒー農家を継ぐことに備えた実習にもなっています。

生産者の親戚も季節労働として手伝いに来て、おしゃべりしながらチェリーを摘んだり、お昼休みにピクニックのようにみんなでお弁当を囲んだりする様子は、収穫期を迎えたこの地域でよく目にする光景です。

名和尚毅(なわ・なおき/産地担当)

PtoP NEWS vol.54

PDFファイルダウンロードはこちらから→PtoP NEWS vol.54

エコシュリンプ生産者インタビュー ~東ジャワ州グレシック県~

◆エコシュリンプ生産者ロシッドさん(東ジャワ州グレシック県)

1991年に親から5haの養殖池を引き継ぎ、自分で粗放養殖に取り組むようになったロシッドさん。その後も親から他の養殖池を引き継いだり、他から買ったり借りたりしながら拡大をし、現在では45haの養殖池を管理しています。

養殖池ではオルター・トレード・インドネシア社(ATINA社)に販売しているブラックタイガー以外に、ミルクフィッシュも養殖して地元の市場に販売しています。年に3回収獲があり、2.5ha広さの養殖池であれば、1回の収獲でミルクフィッシュが約1000㎏、ブラックタイガーは約700㎏収獲できるそうです。収獲量はミルクフィッシュの方が多いのですが、ブラックタイガーの方が㎏当たりの買取価格が高いので、粗放養殖からの主な収入源はブラックタイガーとのこと。

◆収獲の時期は大忙し!多くの人が関わります。

収獲ごとに池の水を抜く養殖池が多く、最後に手づかみでエビを収獲します。

収獲作業は、2.5haの広さの養殖池の場合だと約3時間かかります。ミルクフィッシュは朝9時までに市場に持って行かないといけないので、収獲期間は早朝から作業をします。収獲をする人、ブラックタイガーとミルクフィッシュを仕分けする人など多くの人を雇って行われています。

◆ブラックタイガーの粗放養殖の大変さについて質問をしてみました。

「2003年以降は病害が増えているように感じます。また、最近は品質の良いブラックタイガーの稚エビを確保するのに苦労をしています。稚エビの品質が悪いと、放流後の致死率が高くなり、収獲量が減少します。

品質が悪くなっている背景には、インドネシアでバナメイエビの養殖が拡大したことが挙げられます。多くの集約型養殖池がブラックタイガーからバナメイエビに転換をして、その結果多くのハッチェリー(稚エビの孵化場)もブラックタイガーの稚エビ生産からバナメイエビの稚エビ生産に転換してしまいました。」

ブラックタイガーの稚エビの品質が悪くなったため、ロシッドさんは養殖池に稚エビを放流する前に、稚エビの養殖場で稚エビを大きくしてから放流する方法に変えました。稚エビの養殖場で約10日間稚エビを育て、大きくしてから養殖池に放流することで、致死率も低下し、収獲量が増えたとのこと。養殖場で大きくした稚エビは、自分用だけでなく、他の生産者にも販売をしています。

様々な課題に直面しながらも、両親から引き継いだ池で粗放養殖に取り組んでいるロシッドさん。現在は、娘の夫であるアグスさんも養殖の手伝いをしており、将来はロシッドさんの養殖池を引き継ぎ、粗放養殖を続けていきたいと語ってくれました。

聞き手・まとめ 黒岩 竜太

今年のバレンタインにかりんとうチョコクランチはいかが?

2月14日のバレンタインデーにはチョコレートを贈る方が多いのではないでしょうか?

どんなチョコレートを贈ろうか迷ってしまう方も多いかと思いますが、今年は民衆交易のチョコレートはどうですか?

市販のチョコレートではちょっと物足りないという方は、民衆交易の商品を使って作る【かりんとうチョコクランチ】をお勧めします。

◆材料◆

・チョコラ デ パプア(オーレでもビターでも):2~3枚

・マスコバド糖かりんとう:40g(1袋の半分程度)

・バランゴンバナナ、カカオニブ、コーンフレークなど:お好みで

◆作り方◆

1.かりんとうをポリ袋等に入れたたいて、細かくする。

2.チョコレートを細かく刻んで、湯せんして溶かす。

3.2に1とカカオニブや細かくしたコーンフレーク、バランゴンバナナを入れる。

4.一口サイズにしてお皿などにのせ、冷蔵庫で30分程度冷やす。

かりんとうだけだと固いので、コーンフレークなど入れると食べやすくなります。バランゴンバナナ(そのままでも干してドライバナナにしても)を入れるのもおすすめです。簡単なので、ぜひ試してみてください。

福島智子(ふくしま・ともこ/ATJ)

☆材料で使用しているチョコ ラ デ パプアやカカオニブはこちらからご購入いただけます。

チョコレートプリン

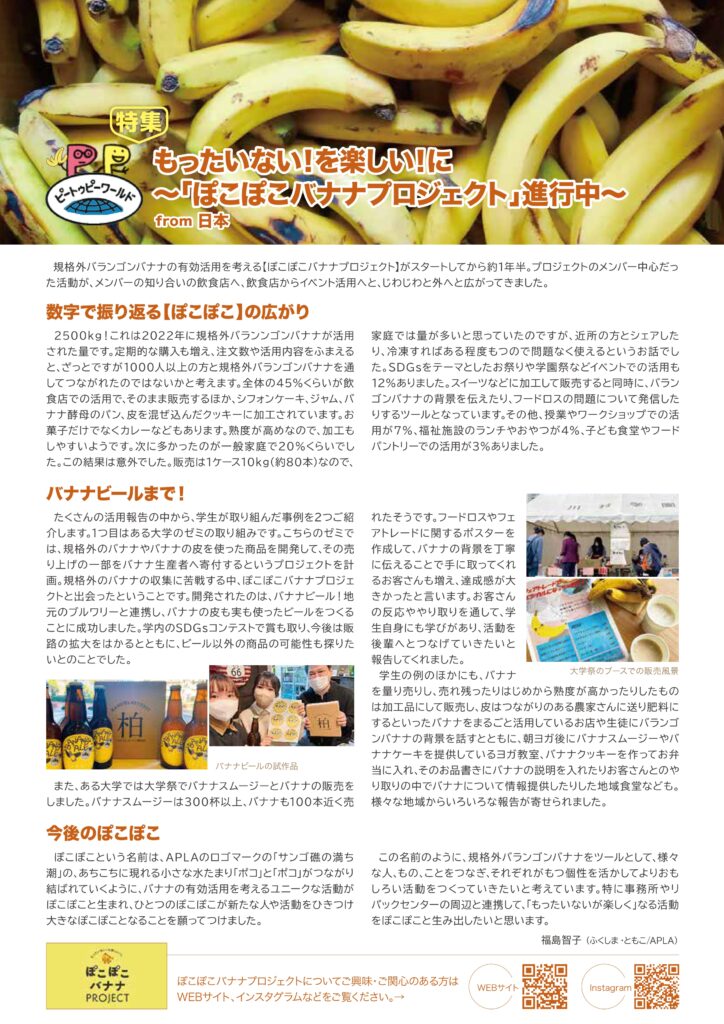

【バナナニュース335号】バナナでフードロス削減!ぽこぽこバナナプロジェクト

皆さまにお届けしているバランゴンバナナは、皮が厚く、比較的傷みに強いバナナですが、実は出荷前の選別で輸入量の約7~8%が正規品として使用できずに廃棄されてしまいます。出荷の基準は、見た目だけでなく実の中まで傷みが生じているか、総合的に判断しています。

実際には規格外としてはじかれるのは過熟、軸腐れや傷が大きいもの、病気にかかっているものなどが中心です。傷があったり、軸が少し傷んでいても実の中が大丈夫なバナナは可能な限り出荷するようにしています。そのため、皆さまのお手元に届くバナナの中にもお世辞にもきれいとは言えないものがあるかと思います。

🍌ぽこぽこバナナプロジェクト

バナナを何とか有効活用できないかと始まった取り組みが「ぽこぽこバナナプロジェクト」です。(株)オルター・トレード・ジャパンの姉妹団体である特定非営利活動法人APLAが“フードロス削減アクション”の一環として実施しています。

このプロジェクトを通じて、結果的に廃棄されてしまうバナナの量を減らすとともに、バナナを通じた出会いをきっかけに、様々な活動が生み出されるようにと、2021年から活動を始めています。

現在、このプロジェクトによる規格外バナナは、学童クラブ、大学生のゼミやサークル、カフェや学園祭、地域のお祭りなどに活用され、少しずつ輪が広がってきています。

\ 各地に広がるぽこぽこの輪 /

子どもたちが自ら企画し、おやつを手作りしたり、レシピを提案したり、突然マルシェを開いたり。子どもたち一人ひとりの「得意」が発揮され、大きな学びの機会になっています。

多彩なメニューが並び、お客さんにも大好評。毎年定番のイベントになっていきそうです。

↑ 各写真をクリックすると詳細レポートがご覧いただけます。

プロジェクトにご興味のある方は、ぜひ「ぽこぽこバナナプロジェクト」のウェブサイトをご覧ください♪

※現在、バランゴンバナナは国内で4つのリパックセンターから出荷されています。プロジェクトの活動はそのうち千葉県にあるリパックセンターで廃棄される分を活用しています。

————————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

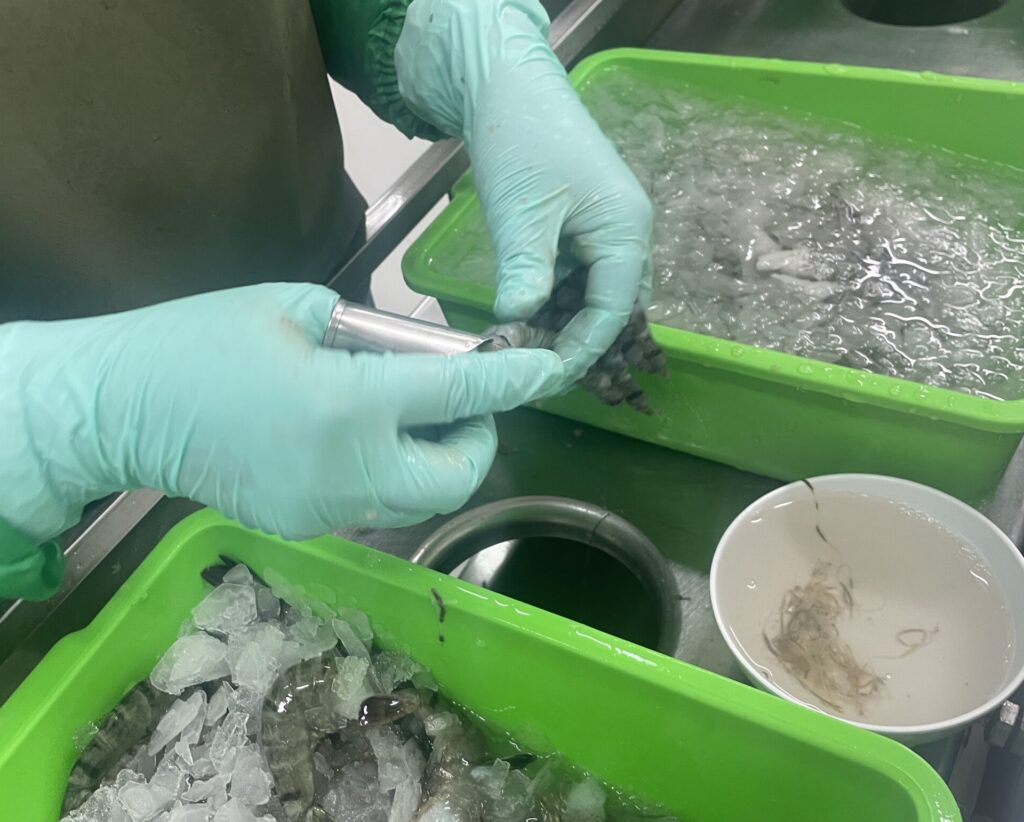

エコシュリンプの加工にこの道具あり!

エコシュリンプの売れ筋商品はむきみや下処理済み。すでに殻が剥かれており、解凍したらすぐに使えるので、とても便利です。

その使い勝手の良さを陰で支えているのが、エコシュリンプの輸出を担っているオルター・トレード・インドネシア社(ATINA)の工場の工員さんたち。ATINA工場では、多い時には1日に5万尾以上のエビの殻を剥き、私たちの食卓まで届けています。

この気が遠くなるような作業をする際に工員さんたちが使用しているのが、通称「トラの爪」、インドネシア語でkuku macan(クク・マチャン)と呼ばれているATINAお手製の道具。

ステンレスの板を筒状にした極めてシンプルな構造ですが、2003年の設立時から使われており、殻剥きにはなくてはならない道具です。

\ 1時間に約1000尾!華麗な殻剥きの様子です /

これを親指につけて、尖った部分を駆使しながら、1時間に約1000尾と、目にも止まらぬスピードでエビの殻を剥いていきます。見た目がトラの爪のようだから、皆そのように呼んでいるそうです。

黒岩竜太(くろいわ・りゅうた/ATJ)