カテゴリー: レポート(クロスオーバー)

クロスオーバー

お店レポート 食卓パンの店 ロコパン

埼玉県所沢市で小谷さんご夫妻が営むロコパンは、素材にこだわった地元の方に愛されるパン屋さんです。店名は、「ローカル、コタニ、パン」の頭を文字ってつけられました。

お店のパンには全てマスコバド糖を使っています。最初はグラニュー糖や三温糖を使っていたそうですが、マスコバド糖を使い始めてからは、グラニュー糖のストレートな甘さに敏感になるようになったそうです。ハード系のパンにはゲランドの塩を使っていて、同じフランス産の小麦を使ったフランスパンは、やはり同郷のものは相性が良いのかパリッと焼きあがるのだそう。

「材料の種類だけじゃなく、甘さ控えめっていうことにもすごくこだわっているんです。できるだけ砂糖を減らして、素材の味を前面に出すという事を心がけています」。

例えば、あんパンに使うあんこは低糖のものを探し求め、市販品の半分近い糖度のあんをやっと見つけて使っています。冷蔵でないと保管できなかったり、材料費も割高であったりとこだわるが故の大変さがありながらも、素材の味を活かすロコパンのパンには譲れないポイントです。パンごとに希望の材料を探し、方々から仕入れをしているので仕入先は多岐に渡ります。

ショーケースには、そんなこだわりがたくさん詰まったパンが並びます。1つ1つに込められた想いやストーリーがあって、全部のパンを食べたくなってしまいます。

季節ごとに気候に合わせたパン作りをしていて、販売するパンの種類を年4回変えています。予約販売を行っているツチノコパンは、ハーフカットしたバランゴンバナナがまるっと入った“キモかわ”なパン。ふわっとしつつしっかり感があるパンを一口かじると、小麦のおいしさのあとからバランゴンバナナとシナモンの香りが一気に広がります。余計な甘さが一切ない、素材の味が活きたパンは、食べると心がほんわりと温かくなります。マスコバド糖のラスクも販売していますが、こちらはフランスパンが余った時にしか作っていないので、見つけたらラッキー!な一品です。

シャッター会社の営業マン時代に食べたフランスパンの美味しさに衝撃を受け、パン屋になろうと脱サラ、3年の修行期間を経てお店をオープンした小谷さん。オープンから20年以上経っても「今が完璧だと思わずに、常に最適化を目指している」とキラキラしながら話す、仕事への真摯な姿勢がとても素敵でした。

※このレポートはPtoPニュース61号「つながるひろがるピートゥーピーの輪」からの転載です。

お店レポート スタイルズケイクス

スタイルズケイクス(Styleʼs Cakes & Co)さんは、東京の神保町にあるキッシュとタルトをテーマにしたケーキ屋さんです。注文スタイルがユニークで、毎朝その日のメニューがFacebookに掲載され、お客様はそれを見て午前中に電話で注文し、午後受け取りに行きます。お昼前にはほぼ完売。どのケーキやタルトもメインの素材の味が生かされ、しつこくない上品な甘さで、何個でも食べたくなってしまいます。

お店で使用する砂糖はすべてマスコバド糖。店主の岩崎修さん曰く「マスコバド糖はキレがある」とのこと。最初はパウンドケーキに使っていたところ、おいしいなら少し茶色くてもいいだろうと、すべての商品に使うようになりました。

自分がおいしいと思うものを作り続ける

もともと岩崎さんはスイーツの専門ではなく、15年ほどレストランを経営されていました。神保町近辺は様々なお店が乱立するエリア。岩崎さんもランチ戦争に巻き込まれました。毎日毎日ランチを出しながら過ごす日々。ある時から次から次へとランチを出すことに違和感を持つようになりました。お連れ合いの百合子さんの後押しもあり、レストランを閉じて、ケーキ屋さんをスタートすることに。ケーキ作りを習ったことがなかったので、型にはまらずに自分がおいしいと思うものが作れると思ったそうです。最初はイートインもありましたが、次のお客様を待たせてしまいゆっくり接客できない、外にはケーキを買い求めるお客様の列が…。考えた挙句たどり着いたのが、最初にご紹介した注文方法でした。売り切れてしまうこともありますが、お客様を待たせずお渡しできるスタイルです。

岩崎さんにお店を続けるモチベーションについて聞いてみました。すると、「考えたこともなかった」という言葉から始まりつつも「あえていうなら、自分がおいしいと思うものを、同じように思って買ってくれて、共感しあえることが喜び」と話してくれました。お話を伺ったこの日は、マスコバド糖の輸出団体オルタートレード・フィリピン社のエリア・マカタガイさんと一緒でした。「マスコバド糖があって自分がおいしいと思うケーキが作れる。砂糖を作り続けてください!」と熱いメッセージもいただきました。岩崎さんの夢は、“おまんじゅう”やさんのように、お客様に長く愛されるお店になること。お話を聞いていて、タルトやキッシュ、お店を通じて表現される誠実なあり方に胸が熱くなりました。同時に、お店の味を決める素材の一つとしてマスコバド糖が選ばれていることを、とても誇らしく思いました。

※このレポートはPtoPニュース59号「つながるひろがるピートゥーピーの輪」からの転載です。

お店レポート 国産小麦で作るパンとクッキーのお店 コッペ

障がいがある人もない人も共に働ける場を作りたい、という想いから1988年に始まったコッペさんの取り組みは、今回お話を伺った代表の飯嶋さんを含めた3人でスタートしました。障がいがある人が働くための施設ではなく、普通のパン屋さんにたまたま障がいのある人も働いているお店にしたいという考えのもと、任意団体として始まった活動は、パンとクッキーの製造・販売を続けるなかで現在は認定NPO法人になりました。

お店に伺った際、工房でクッキーを袋詰めしている様子を見学させていただきました。皆さんそれぞれの持ち場ですごくテキパキと作業されていて、あれよあれよという間に店頭に並ぶ商品の状態になっていきます。明るく振舞うスタッフさんもいて、黙々と流れ作業する真面目な空気の中にも和やかな雰囲気が焼菓子の甘い香りと一緒に漂っていました。

材料で使う素材は、できるだけ国産かフェアトレードのものです。「普段は支援される側かもしれないが、フェアトレードの素材を使うことで自分たちも貢献できたら」という想いから、開店当初よりマスコバド糖を使い続けてくださっています。マスコバド糖を使った「ネグロスクッキー」は、30年以上販売が続くロングセラー商品。根強いファンもいらっしゃるそうです。材料を吟味するだけではなく、しっかりとおいしさにもこだわりながら、心を込めて手作りされています。厚めでしっかりしたクッキーは、マスコバド糖の風味が活きた優しい味わいです。しかし、わかる人にしかわからないネーミングなだけに「ネグロスって何?」とお客さんに聞かれることも多いそう。その度に「フィリピンの島の名前です」「そこで作られている黒砂糖を使ったクッキーなんです。独特の風味が美味しいですよ」とスタッフの方が説明してくださっていると聞き、嬉しく思いました。

製造に携わる阿部さんと氏家さんにもお話を伺うことができました。阿部さんは20年以上、氏家さんは15年程とそれぞれ勤務歴が長く、製造に関わる事はなんでもできる頼れる存在です。お喋りが好きな二人。阿部さんは皆が気持ちよく楽しんで働けるのがいいなと思っているそうで、場を明るくしてくれるムードメーカー的存在です。一方、氏家さんはイベント出店時に接客でお客さんと交流するのが好きで、どんな仕事でも責任を持って、最後までやり通すことを日々心掛けているというしっかり者です。

スタッフ同士がうまくまとまらず、たまにぶつかったりすることもあるそうですが、できる・できないで判断するのではなく、足りない部分はお互いの持っている力で補い合っているとのこと。上手くいくことばかりではないかもしれませんが、違いを尊重しながら少しずつ歩んでいる姿は、民衆交易にも通じるものがあるのではないかなと思い、長年モノを通してつながっているご縁を感じた訪問でした。

※このレポートはPtoPニュース57号「つながるひろがるピートゥーピーの輪」からの転載です。

お店レポート”顔のみえる店~FAIR TRADE 風”s”

今回ご紹介するのは、「顔のみえる店~FAIR TRADE 風”s」。

現在お店を経営しているのは、店を立ち上げ名古屋市をフェアトレードタウンにすることに尽力した土井ゆきこさんから、2020年1月にバトンタッチした六鹿晶子さんです。

お店に並ぶ商品は、フェアトレードの食品や生活雑貨の他、地域の作家さんの手工芸品や福祉作業所と連携してつくったお菓子など。バランゴンバナナやマスコバド糖も販売しています。ついつい手に取ってしまいたくなる目を引くものがたくさんあります。

お店の名前「顔のみえる」には、六鹿さんの思いが込められています。作った人、その思い、作るプロセスなど製品になるまでの背景を伝え、生産者の「顔」を届けたいという思いです。商品も生産者とのつながりが感じられるかで選んでいます。その思いは商品を説明するポップに表れており、それはバランゴンバナナにも。ただ販売するだけでなくバランゴンバナナの生産背景を丁寧に伝えています。それと同時に、プランテーションバナナの実態を伝えるべく、農薬散布の状況やそこで働く人びとの労働環境も、折に触れてお客さんに話しているそうです。理解を深めるために考案した「BANANAぼーと」(VoteとBoatをかけている)という取り組みは、コーヒーチケットのように少しだけお得に前払い購入してもらい、バナナニュースに書かれている生産者の状況やバナナにまつわる話をメールで発信しているとのことです。「顔のみえる」関係はそれだけではなくお客さん同士のつながりも。店で出会ったお客さんたちの憩いの場にもなっています。

六鹿さんの活動はお店の外へも広がっています。竹串を使ってイラストを描くバナナアートやカカオ豆を使ったチョコレートづくりなどのワークショップも積極的に実施しています。身近なものを通じて世界の現状を楽しみながら学べるワークショップは、フェアトレードを知り「行動する」きっかけにもなるといいます。その他、卸業(愛知県庁をはじめとして納品先は10か所も)、イベント出店や商品開発なども精力的にしています。

※このレポートはPtoPニュース55号「つながるひろがるピートゥーピーの輪」からの転載です。

復興支援先の生産者たちからのメッセージ

復興支援が完了した産地の生産者たちからメッセージが届きました

ネグロス島ヒニガラン市バガカイ農園労働者組合(HBWCBA)のプロジェクト・マネージャー。

HBWCBAは2019年からオルタートレード社の契約生産組合になり、2022年より有機認証を受けています(有機JAS認証は取得していません)。

ネグロス東州タンハイで20年以上バランゴンを栽培しています。 うち3人はすでに家庭を持ち、2人は大学進学を目指しています。バランゴンが回復するまでの数ヶ月、漁業と建設労働で生計を立てていました。

ネグロス東州タンハイで6年以上バランゴンを栽培している農家です。

20年以上バランゴンの運搬をしています。週3日、運搬がない日には建設作業員として働いています。

バランゴンの生産者であり、Bonawon Calangag Catipon Bulungan Farmers Association(BCCBFA)の副組合長。33年間バランゴンを生産しています。

オルタートレード社のコミュニティ・ディベロップメント・ワーカー(CDW)として10年目(2013年から現在まで)台風オデットの前は、バランゴン収入は毎月5,000ペソ(90ドル)でした。 被災後3ヶ月間の月収は300ペソ(5ドル)に減りました。 2022年7月からの復興事業による施肥で、バランゴン収入は月8,000ペソ(145ドル)にまで増えました。

9年間バランゴンの運搬を担当し、2013年からはバランゴンの買い付けを担当しています。22年前からバランゴンを栽培しており、850本所有しています。 オデット以前は、毎月2,000~3,000ペソ(36~54米ドル)の収入を得ていました。 オデット被害により、バランゴンの月収は700ペソ(13米ドル)まで減りましたが、2022年9月には1,000ペソ(18米ドル)程度まで徐々に回復しています。

2022年10月、台風パエンの影響で農地が再び被害を受け、収入は月600~700ペソ(11~13ドル)にまで落ち込みました。これからも農場の復興事業を続けていく決意です。

大型台風22号被災産地への復興支援が完了しました

2021年12月16日夜から17日にかけて非常に強い台風22号(フィリピン名:オデット)がフィリピンを直撃し、ネグロス島のバナナとサトウキビに大きな被害が出ました。また、多数の生産者や事業関係者の家屋が全半壊し、米、さまざまな種類の果樹や野菜、家畜にも被害が出ました。

このような被災状況に対して、オルタートレード・フィリピン社(ATPI)とオルタートレード財団(ATPF)は、バナナとサトウキビの生産復興及び生活支援事業を進めてきましたが、昨年12月に復興支援が完了しました。

【事業報告】

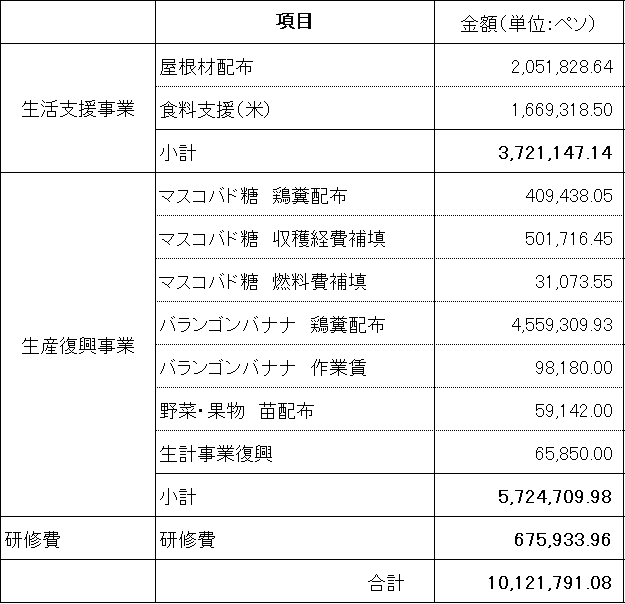

<生活支援事業>

■食糧支援

米(10kg)を1,726名に配布(バランゴンバナナ生産者、フィールドワーカー、サトウキビ生産者、ATPI職員(フィールドワーカー、パッカー、マスコバド糖製糖工場スタッフ)など。

■住宅資材の配布

サトウキビ生産者、バランゴン生産者、パッカー計254名に自宅屋根修理のための資材(波トタン)提供。

■生産者組合施設の修理

・ボホール島バランゴンパッキングセンターの修繕工事

・17のバランゴン及びサトウキビ生産者組合が所有する多目的センター、バナナ買付センターの修理・建設に必要な資材提供。

<農業生産復興事業>

・サトウキビ生産

(1)活動実績

① 収穫補助金 台風の影響で通常の収量より少なかった分を一部補填。サトウキビ1トン当たり100ペソ、115.19ヘクタール対象。

② 燃料補助金 燃料費高騰に伴い、サトウキビ1トン当たり50ペソ補填。

③ 肥料 マッドプレス(搾汁したサトウキビ残渣)及びリン鉱石を生産者団体に配布。

(2)成果

刈り取り労働者の賃金、肥料(マッドプレス=サトウキビ搾汁後の沈殿物)、燃料代も高騰したが、収穫補助金、燃料補助金及び肥料配布により農作物の生産コストを削減できた。

・バランゴンバナナ生産

(1)活動実績

① 2回(2022年2-3月、9-10月)にわたり848.79トンの鶏糞をネグロス西州、東州の451名の生産者に配布。

② 新しく39,165株のバナナを植え付け、施肥をした。

③ 施肥効果で月間平均生産量は18%増加した。

④ バナナ生産者とオルタートレード社員がバヤニハン(日本の結に相当)で協力して整地、倒伏したバナナ株の除去、株の植付と施肥を行った。作業者には労賃が支払われた。

(2)成果

① 施肥がバランゴンの回復を早めた。茎が丈夫になり、葉が青々と繁り、果実が大きく重くなった。

② 鶏糞施肥の効果を目にして、生産者はより積極的に施肥をするようになった。

③ バヤニハン(結)によって農地の整地、バナナ株の植え付け、施肥の作業が迅速に進んだ。それにより、バランゴンの回復が9月~10月の予定から、地域によっては5月~6月に早まった。

④ バランゴン生産量は減っても、運搬担当者やパッカーは生産者の畑の復旧を手伝うことで日当を継続的に手にできた。

⑤ バヤニハンで一緒に作業することで生産者、フィールドワーカー、運搬担当者やパッカーの距離が縮まり、すべての関係者が感謝の気持ちをもって協力し合うことの大切さと価値を実感した。

・他の農業支援

(1)短期間で育つ野菜(レタス、キャベツ、大根、キュウリ、ナス、トマト、ニガウリ、カボチャ、パパイヤ)の種、果物(カラマンシー、ジャックフルーツ、レモン、ライチ)の苗を配布。

(2)果物や樹木の苗の配布

(3)生計手段への支援

・メルセデス灌漑組合(MERFIA)の被災した9ヘクタールの水田用に27袋のリン鉱石を配布。

・ノラン労働者組合(AMANO)による養鶏事業(鶏肉、卵)に対し、27羽の地鶏とフェンスを配布。

<会計報告>

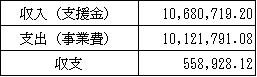

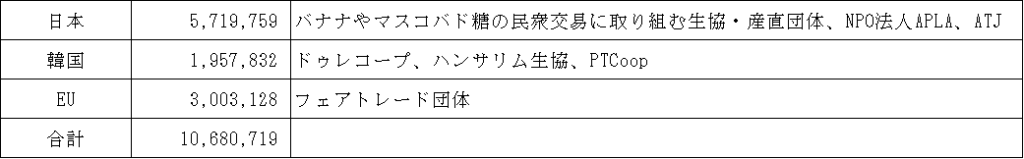

バランゴンバナナやマスコバド糖を取り扱う生協・産直団体より復興事業に対して多額の支援金が寄せられました。また、APLAも緊急災害支援準備金の一部を拠出しました。改めてご支援に感謝申し上げます。他に韓国の生協・民衆交易団体、マスコバド糖を扱うEU諸国のフェアトレード団体からも資金提供がありました。

■収入(支援金)

■支出(事業費内訳)

上記のご報告の通り、日本の皆様からのご支援もあり被災産地への復興支援事業を完了することが出来ました。心より御礼申し上げます。

明らかになった産地の被害全容―台風オデット被害状況【第2報】

昨年12月16日夜から17日にかけてフィリピンを直撃した台風22号(フィリピン名:オデット)による産地の被害状況が明らかになってきました。

ネグロス島には900名近くのバナナ生産者がいます。オルタートレード・フィリピン社(ATPI)及びオルタートレード・フィリピン財団(ATPF)が行った現地調査によると、約5万3千本のバナナが根こそぎ倒れ、15万7千本のバナナに茎が折れたり、葉が裂けるといった影響がありました。

一方、マスコバド糖の原料となるサトウキビ畑では、300ヘクタールのうち約40%にあたる115ヘクタールでサトウキビが倒伏する被害が出ました。

被害程度にもよりますが、バナナは回復までに6-10か月を要する見込みです。また、台風に比較的強いサトウキビも倒伏したため糖分の含有量が減る影響が心配されています。他にも生産者の水田、ココナッツ、様々な種類の果樹や野菜、家畜にも被害が出ています。

家屋の被害も甚大です。ネグロス島では生産者、集荷や運搬担当者、バナナのパッカーなど90軒の家屋が全壊、半壊は300軒近くに上りました。さらにボホール島、ミンダナオ島北部のバナナ産地でも、生産者の家屋倒壊はなかったものの、それぞれ1万本近くのバナナに被害が出ている模様です。

ATPIとATPFが産地の被害状況を動画にまとめました(約5分)。

倒伏したバナナやサトウキビ畑、倒壊した家屋の惨状には目を覆うばかりです。夜半から朝方に通過した台風の豪雨と強風は本当に怖かったと一人のサトウキビ生産者が回顧しています。

被害を受けた産地では依然として飲み水の不足、停電が続いています。電力会社からは大きな被害があった場所では、電気の復旧は2月頃になる見込みとも発表されています。家が全壊・半壊した生産者からは、早く家に帰るために壊れた屋根を修復するための材料がほしいとの要望も届いております。ATPIとATPFは、生産者らの家屋再建やバランゴン、サトウキビの生産復興を中心とする支援を計画しています。ATJもどういう形で協力できるか、ATPI、ATPFと協議しています。

台風22号によるフィリピンの被害状況について

非常に強い台風22号(フィリピン名:オデット)が12月16日夜から17日にかけてフィリピンを直撃し、フィリピン中部のビサヤ地域で特に大きな被害が出ています。

この台風によりネグロス西州イサベラ町にあるマスコバド糖のサトウキビ生産者組合、MACFAWAの生産者1名が、全壊した家屋の下敷きになり亡くなったという報告が現地のオルタートレード財団よりありました。国家警察は台風22号による死者は375名、行方不明者も56名に上ると発表しています(12月20日現在)。

バランゴンバナナ、マスコバド糖原料のサトウキビ産地でも家屋の倒壊や農作物への甚大な被害が出ております。ATPI職員によると、ネグロス島の産地では多くのバナナが倒れ、ほとんどすべてのバナナが倒伏した産地もあるようです。また、東ネグロス州北部のパッキングセンターが全壊し、ボホール島のパッキングセンターも屋根が飛ぶなどの被害を受けました。サトウキビも台風でなぎ倒されています。

現在も、一部の道路で木や電柱が倒れたり、土砂崩れのため交通が遮断されています。また、停電や不安定な通信環境のため、産地の状況もなかなか把握できていない状況です。今後、現地から新たな情報が届き次第、報告いたします。

APLAが支援しているカネシゲファーム・ルーラルキャンパス(KF-RC)の農場設備や卒業生の家・畑等にも大きな被害が出ています。

◆続報はこちらから(2022年1月11日更新)

レシピ:ほくほく野菜とエコシュリンプのオリーブオイルグリル

秋に美味しい、ほくほくのかぼちゃとさつまいもなどの秋の野菜と、エコシュリンプをたっぷりのオリーブオイルでマリネしてグリルしました。

エコシュリンプとソーセージの旨み、野菜の甘みが楽しめて、しかも調理もとっても簡単。

大人もこどもも楽しめる一品です。

<材料>

・エコシュリンプむきみ:200g

・ カボチャ:1/4カット

・ サツマイモ:小1本

・ ニンジン:1/3本

・ブロッコリ:適量

・ ぶなしめじ:1/2株

・ソーセージ:5本(今回はレモンとバジルの入ったソーセージ使用)

・ パレスチナのオリーブオイル:適量

・ ゲランドの塩 細粒塩:少々

・ 胡椒:少々

<作り方>

① エコシュリンプを解凍する。

② カボチャ、サツマイモ、ニンジンは一口大にカットする。ブロッコリーも食べやすい大きさにカット。ぶなしめじもバラしておく。

③ カボチャ、サツマイモ、ニンジン、ぶなしめじを電子レンジで5-10分蒸す。(野菜の大きさに合わせて時間を調整してください。)

④ 解凍したエコシュリンプに、パレスチナオリーブオイルとゲランドの塩をまぶしてマリネする。

⑤ ③で蒸した野菜をボールにいれて、たっぷりめのオリーブオリル、塩をかけて軽く混ぜる。(あまりぐちゃぐちゃ混ぜるとかぼちゃがくずれるので注意してください。)

⑥ 耐熱皿に③と④、そして一口大にカットしたソーセージをバランスよく盛り付ける。

⑦ 200℃に温めておいたオーブンで、25分ぐらいグリルする。

⑧ エコシュリンプに火が通ったら出来上がり。

★お好みで、チーズやパン粉を上から散らすと香ばしさもアップします。

レシピ:キホンのATJ万能ドレッシング

ほんのひとつまみのマスコバド糖を最後に加えるのがキモ!

お好みの調味料を追加して色々なアレンジもできます。

シャキっとみずみずしい野菜のサラダに大活躍の基本のドレッシングレシピをご紹介します。

「マスコバド糖はサトウキビの持つ糖分以外の栄養が多く残っているので、甘味の1種類としてとらえるのではなく天然の旨味調味料として使用しています」と、砂糖だけではないマスコバド糖の使い方を提案してくださる吉田シェフ監修のレシピです。

そのままはもちろんのこと、お好みの調味料を追加して色々なアレンジを楽しめます。パレスチナのオリーブオイルは、和風にも洋風にも馴染むのでドレッシングのベースとして幅広くご活用いただけます。

<材料>

・パレスチナのオリーブオイル:175㏄

・白ワインビネガーなどの西洋酢またはお好みの酢:35㏄

・ゲランドの塩 細粒塩:小さじ1/2

・マスコバド糖:小さじ1/4

<作り方>

①マスコバド糖以外の材料をよく混ぜる。

②最後にマスコバド糖を加えよく混ぜる。

★瓶などに入れて冷蔵庫で保管すれば半月以上もちます。

レシピ監修: きまぐれや 吉田友則シェフ

民衆交易産地における新型コロナウィルスの状況

新型コロナウィルスの世界的な感染拡大が続いています。民衆交易の現場では生産者たちがどのような生活を送っているのでしょうか。また、生産活動に影響や支障は出ていないのでしょうか。状況を産地ごとに随時報告します。

◆インドネシア(エコシュリンプ産地) ◆東ティモール(コーヒー産地)

◆インドネシア・パプア(カカオ産地) ◆パレスチナ(オリーブオイル産地)

=======================================

◆フィリピン(バランゴンバナナ・マスコバド糖産地)

=======================================

〇2020年8月14日

ダバオ(ミンダナオ島)で最終検品中のジェイソンさん

7月末から連日のように4,000人前後の新規感染者の発表があります。8月10日は6,958人に達し、その約60%はマニラ首都圏での感染者です。8月11日時点で、累計の感染者は139,538人、死者数は2,312人にのぼっています。陽性率は10%を超えてきています。感染者の48.5%が20代および30代で、死者数の61.7%が60歳以上で占められています。現在の感染者の内、約91%が軽症、約7%が無症状という状況です。

〇2020年7月6日

バランゴンの産地はすべて、現段階で政府による規制レベルの中で最も緩い地域に属しています。規制の緩和を受けて、現在出荷が止まっているバランゴンの産地はありません。オルタートレード・フィリピン社スタッフも通常の体制に戻っていますが、マスク着用やソーシャルディスタンス、出社時の検温など実施しています。州境を超える長距離バスはまだ運行されていなかったり、フィリピン国内での島間の移動は依然として禁止されているため、職員が産地を訪ねることはまだ困難です。

〇2020年5月11日

全国の感染者の7割近くを占めるマニラ首都圏では依然としてロックダウンが継続されています。一方、バランゴンバナナの産地は感染者数が少ないため、隔離措置や市町村をまたぐ移動も緩和されました。西ネグロス州では農業、漁業、病院、小売業などは全面的に、生活必需品以外の製造業、床屋、修理業などは50%の事業再開が可能となり、日常の暮らしが徐々に戻りつつあります。ネグロスではバランゴン生産者やスタッフに感染者は出ていないとのことです。

バナナを運ぶトラックに貼られた通行許可書(ミンダナオ島)

〇2020年4月17日

マスコバド糖およびバランゴンバナナの産地であるネグロス島においては、東京に比べるとかなり感染者数が少ない段階で、西州が3月30日、東州が4月3日からロックダウン(都市封鎖)になっています。4月15日時点では、都市封鎖の期間は西州は4月30日まで、東州は5月2日までとされています。(共に当初の予定よりも延長されています。)

ロックダウン後は、人の移動が厳しく制限され1世帯に1枚の外出許可書が配布されました。家から外出できるのは1人のみで、外出時にはマスク着用が義務付けられています。自治体をまたいでの移動も厳しく制限されているほか、飛行機や船を使ってのネグロス島と他島間の人の移動は停止されています。

貨物については規制の対象外で、農家は外出制限の対象外であるため、ネグロス島でのバランゴンバナナの出荷はなんとか継続できる見込みです。

しかし、州内の自治体によって規制内容が異なるケースがあったり、検問強化で激しい交通渋滞が発生したりと、日ごとに状況が変化している中で、バランゴンバナナは生産者にとって貴重な収入源であるため、集荷を担うスタッフは出荷が継続できるように尽力してくれています。

=======================================

◆インドネシア(エコシュリンプ産地)

=======================================

〇2020年4-6月の状況

インドネシアにおける新型コロナウイルスの拡大は、首都ジャカルタから始まり、そこから各地に広がったと考えられています。2020年3月31日付大統領令において公衆保健緊急事態が宣言され、新型コロナウイルスへの迅速対応における大規模社会的制限に関する政令が発布されました。具体的には、学校の休校、職場の業務休止、宗教活動の制限、社会文化活動の制限、交通手段の制限など、細かく定められています。

6月17日現在、新型コロナウイルスによる全国の感染者が3万8277名、死者2134名と広がっており、政府は国内の移動制限(陸路、空路、海路の旅客の往来を原則禁止)や、夜間の営業禁止など、厳しい措置を取っています。

ATINA工場敷地内に入る前には丁寧な手洗いが必要

しかしながら、飲食産業に関しては、パンデミック(世界的な感染爆発)下においても「健康を守るためのプロトコール(規定)」を適用したうえでの業務継続は可能である、という産業大臣の決定があり、オルター・トレード・インドネシア社(ATINA)でも、加工工場のすべての部門で規定をしっかり守りながら操業を継続しています。

■生産者とのコミュニケーションを大切に

新型コロナウィルスの拡大は、水産業を含めて各界に多大な影響を及ぼしていることは紛れもない事実です。しかし、エコシュリンプの養殖池における実務的な問題はまったくなく、エコシュリンプの生産者は通常通り、養殖池での生産・収獲を続けてきています。一方で、感染拡大を防ぐための地域における防疫対策は強化され、各地の生産者たちは養殖池エリアへの外部者のアクセスを制限し、基本的に地元住民(生産者)しか入域できないようにしています。けれども、ATINAの監査員は例外として、養殖池を訪問することを認められています。必ずATINAの制服を着用し、身分証明書を所持して地域の検問を通過することがルーティーンになっています。当初、外部からの来訪者を嫌がる生産者もいましたが、ATINAは地域の生産者のリーダーと協議し、エコシュリンプが事前監査がルールであることをあらためて理解してもらったうえで、 監査員による養殖池の訪問と監査を実施しています。

生産者にとっての障壁は、優良な稚エビの入手がしづらくなっていることです。品質の良い親エビはアチェ※から届いていますが、新型コロナウィルスのパンデミックによって、多くの飛行機の運航中止や減便が続いており、いつ通常に戻るかはわからない状況です。また、シドアルジョにある多くの工場は、市場からの需要が止まったことで、操業を減らしたり、止めたりせざるを得なくなりました。当初は、こうした一般的な状況を見て、一部のエコシュリンプ生産者は、自分たちが収獲したエビも買ってもらえないのではないか、というようなパニックに陥った人もいました。しかし、ATINAはすぐに各地の生産者とコミュニケーションをとりました。東ジャワのシドアルジョとグレシックでは、監査スタッフが生産者を訪問し、また、南スラウェシのピンランでは、オンラインビデオ会議ツールを活用して、通常通りのスケジュールでエコシュリンプの買い付けを実施することを説明したので、生産者の不安はすぐになくなりました。

■南スラウェシでの買い付けを休止

しかしながら、5月中旬、スラウェシ島のマカッサルとジャワ島のスラバヤを結ぶ飛行機の運行が突然止まるという事態になり、ATINA工場まで航空便でエビを輸送しているため、ピンランでのエビの買い付けを休止せざるを得なくなってしまいました。当然ながら、ピンランのエビ生産者たちは大きな不安を感じていますが、どうしようもない状況であるということには理解を示してくれています。ただ、残念なことに、ATINAの買い付けがストップしてしまって以降、養殖池からエビが盗まれるという事件が発生しているとの報告が届いています。

このように、エコシュリンプの生産者も直接的、間接的な影響を受けていますが、生産者と消費者の関係性をより強くすることで、共に新型コロナウィルスの世界的パンデミックの時代を乗り越えたいと強く思います。(報告:ATINAヘンドラ・グナワン)(APLA機関紙『ハリーナ』2020年8月号特別報告から)

※スマトラ北端に位置し、西はインド洋、東はマラッカ海峡、北はアンダマン海に面している。2004年12月に発生したスマトラ島沖・津波では約13万人もの死者数が出るほど、甚大な被害を受けた。

=======================================

◆東ティモール(コーヒー産地)

=======================================

〇2020年4-5月の状況について

東ティモールでは2020年3月27日に1カ月の期限付きで非常事態宣言が発令され、28日から、移動、5人以上が集まること、不要不急の屋外での活動、宗教行事や慶事行事が制限されました。学校もすべて休校となっています。その後国会で2度の延長が通り、6月中旬現在も非常事態宣言下にあります。

独立から今年で18年目を迎える小さな島国、東ティモール。医療インフラに限りがあること、隣国インドネシアで感染が拡大していることなどから、感染拡大を防ぐための措置が続いています。

APLAの現地スタッフや首都ディリ在住の松村優衣子さんから話を聞く限り、非常事態宣言が発令された直後は、市民の多くは新型コロナウイルスについてわからないことが多いことからある種のパニックや恐怖に襲われ、家にこもって過ごす人がほとんどだったそうで、ディリ市内は閑散としていたそうです。しかしながら、1週間ほど経つと、状況に慣れてきた人が多く、だいぶ落ち着いてきたと言います。ディリなどでも日用品を販売するお店は、1家庭に1人のみの来店、開店時間を短くする、手洗いとマスク着用を徹底するといった対策を取りながら当初から営業を続けていましたが、東京で緊急事態宣言の発令について報道された時のような「買い占め」は発生しなかったといいます。そもそも金銭的な余裕がない市民がほとんどで、「買い占め」をできる人が少ないという事情もありそうです。なお、政府は、非常事態宣言下の経済状況を鑑み、1世帯につき100米ドルの補助金の支給を発表しましたが、実際に支給がされ始めたのは、6月に入ってから。対応の遅さは日本も同じですね……。

■コーヒー産地では

エルメラ県のコーヒー産地からは、町で週に1〜2度開かれる定期市が開催されないことで、自分たちが作った野菜を売る場所がなくなる、生活に必要な日用品やお米などを購入することができない、といったことから、大きな不安を感じているという声が届いてきていました。これに対して、現地のオルター・トレード・ティモール社(ATT)では、5月前半に667世帯に米、食用油、石けんの支援を実施したそうです。コーヒーの買い付けに使うトラックにディリで購入したそれらの物資を積み込み、エルメラ県内各村のコーヒー生産者グループに運ぶ様子は、こちらから動画でご覧いただけます。なお、エルメラ県ではコーヒーの収穫シーズンが始まりました。生産者が収穫・加工したコーヒーの買い付け、輸出という一連のプロセスに大きな影響が出ないことを心から祈るばかりです。

APLAは、この間、コーヒー生産者地域での作物の多様化やエルメラ県内の公立学校での学校菜園・環境教育活動を続けてきましたが、非常事態宣言下においてはディリ在住のスタッフが移動することも難しく、活動は休止せざるを得ない状況が続いてきました。現在状況を見ながら、スタッフたちは活動を再開させる準備を進めています。(APLA機関紙『ハリーナ』2020年8月号特別報告から)

=======================================

=======================================

〇2020年8月1日

パプア州全体では感染者数1211名、その多くは、現地パートナーのカカオキタ社が活動するジャヤプラ県に集中(854名)しています(6月12日現在)。ジャヤプラ県では、医療施設が十分でない事もあり、3月から空港と港を封鎖するなど、早めにCOVID-19対策を進めていますが、市場などの人が集まる場所でクラスターが発生しています。

カカオキタ社の事務所がある町の大通りでも、COVID−19対策の啓蒙のためのバナーが至る所に掲げられ、町中の食堂、商店、スーパーの入り口には、臨時の手洗い場所と石鹸が設置されています。スーパーをはじめ商業施設の入り口では警備員による検温と手の消毒を求められ、予防対策はかなり徹底しています。

この間、政府により午後2時以降の外出・移動規制が出されていたため、カカオキタのスタッフたちも生産地の村でのカカオ豆の買い付けは、早朝に出て昼過ぎには戻るという形を取り、午後の活動を休止していました。村での生活には何も変わりがないことが確認できていましたが、6月に入り規制が緩和されたことから、町の人びとの暮らしも徐々に通常に戻りつつあります。

また、カカオキタでは生産者の生産物(カカオ、マンゴー、野菜など)を使ったアイスクリームやお菓子の製造・販売を行うカフェのオープンに向けて準備を進めてきていましたが、COVID-19対策のために、飲食はまだ始めることができていません。それでも、アイスクリームやお菓子の持ち帰り販売を積極的に行なっています。カカオキタの若手スタッフと地域の起業家やNGOとがつながり、COVID-19予防を兼ねたアイスクリームの販促キャンペーンの活動を展開してきました。

このキャンペーンは、カカオキタのチョコレート・アイスクリームを購入してもらうと、市場で働く女性たちに石けんやマスクを寄付するというもので、カフェのスタッフやSNSでつながった仲間たちがキャンペーンを立案し、製造や配送まで分担して作業しました。

キャンペーンの効果もあり、1ヶ月で過去最高の約2000個のアイスクリームを売り上げ、5月16日、キャンペーンスタッフ全員で州都ジャヤプラにあるPasar Mama Mama(お母さんたちの市場)を訪れて、そこで働く女性たちに石けんを配布しました。また別の日に、教会で布マスクを配布しました。

カカオキタカフェのマーケティングを担当するアプリは、「コロナウイルスの脅威が広がるなか、人びとへの啓発と感染の予防に貢献できるうえに、カカオキタの売り上げにつながるWin-Winのモデルになれば嬉しい」と話しています。(APLA機関紙『ハリーナ』2020年8月号特別報告から)

=======================================

=======================================

〇2020年4-5月に実施された支援活動(PARC)

パレスチナ農業復興委員会(PARC)はエルサレムやラマラといった主要都市だけでなく、パレスチナの食糧庫として知られるヨルダン川渓谷の農村部でも食料の配布を行いました。イスラエルで感染者数が激増し、イスラエル政府が同国内で働いていたパレスチナ人労働者に帰宅命令を出したため、収入の道が途絶えた家族、及び移動制限のため農産物を販売できなくなった農民を対象に行いました。

フードバスケットを届けている様子

フードバスケット

また、海外のフェアトレード団体や人道団体に協力を呼び掛けて1500家族にフードバスケットを提供しました。フードバスケットの中身は小麦粉や調味料、オリーブオイル、消毒用アルコールなどです。日本でも グリーンコープ生活協同組合連合会とオイシックス・ラ・大地株式会社が資金協力をしました。

〇2020年4-5月に実施された支援活動(UAWC)

食料配布の後、パレスチナ農業開発センター(UAWC)は「土地に戻って耕そう」キャンペーンに取り組みました。

家庭菜園でズッキーニを収穫

市場が閉鎖されたり、移動制限のため農産物が手に入りづらい状況となったことをうけ、自家消費用の野菜栽培が出来るように、短期間で育つキュウリ、ナス、トマト、オクラ、ズッキーニ、カボチャ、インゲン、スイカなどの夏野菜の苗を約3,000家族に配布しました。UAWCは2003年に在来種の種子銀行を設立し、パレスチナの気候風土で育まれた在来種の保存と普及に取り組んできましたが、その活動が役に立ちました。

住民たちは庭や空き地、屋上やベランダなど空間があればどこでも工夫して菜園を作りました。配った苗は最終的に40万本に達し、住民が新鮮で栄養ある野菜を手にすることが出来ました。

ペットボトルがプランターに

種子銀行で配布用の野菜苗を育てる

〇2020年3月31日

今月5日、初の新型コロナウィルス感染者が確認されました。場所はキリスト生誕の地として知られ、世界的な観光地でもあるベツレヘム市。翌日にベツレヘム市はロックダウン(封鎖)され、それから2週間以上にわたって封鎖が続いたため、食料、特に野菜が不足する事態になりました。

ベツレヘムに野菜を運ぶトラック

住民からの支援要請を受けたオリーブオイルの出荷団体パレスチナ農業開発センター(UAWC)は、ヨルダン川渓谷の農民に協力を依頼。200人以上の農民と8つの生産者組合が応えて、23日、UAWCが手配した4台のトラックに25トンもの野菜を積んでベツレヘムの市民に届けました。野菜はヨルダン川渓谷と西岸地区北部の農民が無償提供しました。

ウェブサイトの情報によると、パレスチナでは3月末までに100人以上が感染し、ヨルダン川西岸地区のすべての学校、大学、モスクや教会は3月5日から1か月間閉鎖されているそうです。パレスチナでも一日も早く新型コロナが収束するようにエールを送りたいと思います。

ATJ30周年 広がる協同のネットワーク

2019年、オルター・トレード・ジャパン(ATJ)は創立30周年を迎えました。ATJには前史があります。1980年代半ばに砂糖の国際価格が暴落したことをきっかけに、「フィリピンの砂糖壺」と呼ばれていたネグロス島で飢餓が発生しました。

深刻な事態を受けて、86年、日本ネグロス・キャンペーン委員会(JCNC、2008年APLAに再編)が設立され、飢餓に対する緊急救援を開始しました。しかし、農園労働者が支援に依存せず、事業を起こして自立することを応援するため、1987年、初の「民衆交易」商品であるマスコバド糖(黒砂糖)の生産、87年に日本への輸入が始まりました。

その後、マスコバド糖に続いてバランゴンバナナの輸入が構想された89年、生活協同組合(生協)、JCNCをはじめとする市民団体や個人による市民事業体としてATJが設立されたのです。

社名に込められた意味

「オルター・トレード」という社名は、英語の「オルタナティブ」(もうひとつの、代わりの、という意味)に由来しています。これには2つの意味が込められています。募金を集めて、貧困を解決するためのプロジェクトを実施する従来の国際協力の手法ではなく、国境を越えて市民が協力して経済活動を立ち上げ自立を支援するという、開発の在り方としてのオルタナティブです。

もう一つは生産者と消費者の関係の在り方です。ATJが設立された89年は、ちょうどバブルの時代の絶頂期、日本人の「飽食」がアジアの人びとの暮らしや環境を犠牲にして成り立っているという批判が起きていました。

フィリピンのミンダナオ島にある大規模なプランテーションで生産されるバナナや、台湾、インドネシア、タイといったアジア各地で造成された集約型養殖池で生産されるエビなどがその典型です。

そうした収奪的な消費を推し進めるのではなく、顔の見える交易を通じて互恵的な関係の橋渡しをするための会社がATJだったのです。民衆交易はJCNCに結集した市民による国際協力に、安全・安心な農産物の生産・消費により、環境や地域農業を守るという生協による産直提携事業が出会って生まれたといってよいでしょう。

韓国にも広がった民衆交易

その後、マスコバド糖、バランゴンバナナに続いて、フィリピン以外の国々と様々な商品の交易が始まります。粗放養殖エビ「エコシュリンプ」(92年、インドネシア)、コーヒー(93年、東ティモール、ラオスなど)、ゲランドの塩(02年、フランス)、オリーブオイル(04年)、カカオ(12年、インドネシア・パプア州)などへと展開します。

現在、ATJが取扱うのは7品目、その産地は12カ国に広がっています。さらに2000年代以降は、韓国の生協もマスコバド糖や東ティモールのコーヒー、パレスチナのオリーブオイル、バランゴンバナナなどを輸入するようになり、消費する側の横のつながりも生まれています。

エコシュリンプはインドネシアで古くから続く環境保全型の地場産業を守り、コーヒーの安定的な買い付けは国際市場の相場に左右される生産者の暮らしを支え、パレスチナの農民がイスラエル占領下で作るオリーブオイルを買い支えることが土地を守ることにつながります。

それぞれの商品の交易が地域の課題解決の一助となり、生産者や産地の住民が抱える政治経済的な諸問題を日韓の消費者に伝えるメディアとなっています。

「キタ」の精神は民衆交易のDNA

もっとも新しい民衆交易品はインドネシア・パプア州のカカオで作るチョコレートです。パプアでカカオの集荷・加工・輸出、生産者支援を行う事業体が「カカオキタ社」です。

インドネシア語で「キタ」とは、私とあなたを含む「私たち」という意味。カカオを生産する人、加工する人、出荷する人、チョコレートを製造する人、食べる人、そしてカカオを育む大地と森をも含めすべての仲間が協働することをイメージしてこの社名がつきました。

代表のデッキー・ルマロペンさんは、事業によって「みんなで一緒に幸せになる」という考えを大切にしています。経済のグローバリゼーションが進むに伴って、「持てる者」と「持たざる者」の格差が大きくなっています。

温暖化や異常気象などの環境問題も待ったなしの深刻な状況です。そうした状況下であるからこそ、国境を越えて生産者と消費者が「キタ」という意識をもってつながり、持続的な農業生産、暮らしや地域づくりを進めるという民衆交易の意義がますます重要になっているのだと思います。

小林和夫(こばやし・かずお/ATJ)

チョコラ デ パプア:東ティモールからのメッセージ

東ティモールのコーヒー豆とパプアのカカオで作った豆チョコレート。東ティモールでコーヒー生産者を支援するKSIのネタさんから東ティモールのコーヒー豆とパプアのカカオで作った豆チョコレートについてのメッセージです。

コーヒー豆チョコレート

パプア(インドネシア)の生産者から届いたカカオで作ったビターチョコレートで、東ティモールの珈琲豆を包みました。チョコレートのほのかな酸味とコーヒーの苦味が絶妙な、ちょっと大人な風味のチョコレートです。珈琲豆には香りのよいアラビカ種の焙煎豆を使用。民衆交易のカカオとコーヒーがコラボレーションした製品です。

チョコラ デ パプア商品リスト