粗放養殖は自然に近い環境がずっと残せるし、長く続けられる。スヘリさん(エコシュリンプ生産者)from インドネシア

スヘリさんは、インドネシアのジャワ島東部シドアルジョ県クパン村のエビ生産者。

「エコシュリンプ」として日本に輸出されるブラックタイガーの養殖を始めて7年の若手です。

エコシュリンプの養殖方法は「粗放養殖」。「粗放」という言葉から、放ったらかしにしているイメージがあるかもしれませんが、生産者は大変な手間暇かけてエビの養殖をしています。

スヘリさんもその一人。日々養殖池を見回り、エビが病気にかかっていないか、水質が悪化していないか、大雨が降った後は養殖池の塩分濃度が適切か、などを確認します。

ブラックタイガーは水の塩分濃度が下がりすぎると死んでしまうので、その恐れがある時は早めに収獲しなければならないからです。

こうして、稚エビを養殖池に放流してから収獲できる大きさになるまでの3~4か月、心配性のお父さんのように気をもみながらエビの成長を見守ります。

竹製の漁具のプラヤンに立派に育ったエビがたくさん入っているのを見た時の喜びはひとしおだと言います。

けれども、スヘリさんには喜びに浸っている暇はありません。

エビと氷がずっしり詰まった重たい保冷箱を抱えて、大急ぎでオルター・トレード・インドネシア社に運ぶ仕事が待っているからです。

特に、雨季は養殖池のぬかるんだ畔道を滑りそうになりながらバイクで保冷箱を運ぶのは、かなり至難の業です。

そんな苦労が絶えない粗放養殖ですが、スヘリさんは粗放養殖を止めようと思ったことはないそうです。

「大量生産・一貫管理ができる集約型養殖に切り替えたとすれば、たしかに一時的にはたくさんエビが獲れて収入が増えるかもしれない。

でも、人工の餌をあげたり、薬をたくさん使ったりすることで、やがてその養殖池は使えなくなってしまう。

それに対して、粗放養殖は自然に近い環境がずっと残せるし、長く続けられる」と自信を持って言います。

それに対して、粗放養殖は自然に近い環境がずっと残せるし、長く続けられる」と自信を持って言います。

「それに、自分が食べる立場だったら、薬剤をつかったエビはやっぱり食べたくないよね…」とも。

スヘリさんのように、日々エビのこと、環境のことを考えて奮闘している生産者が、エコシュリンプの産地には大勢います。

山下万里子(やました・まりこ/ATJ)

新着レポート

-

エコシュリンプ

エコシュリンプ<今月のおいしい>社員食堂の人気メニュー② 2025年12月24日

-

バランゴンバナナ

バランゴンバナナ【バナナニュース369号】西ネグロス州ランタワンより: バランゴンバナナ栽培の大ベテラン・エディさん 2025年12月10日

-

マスコバド糖

マスコバド糖おみやげオブザワールド~「砂糖の島」ネグロス、「果物の島」ミンダナオ島。~ 2025年12月5日

-

バランゴンバナナ

バランゴンバナナ台風ティノ被害!緊急支援を実施しました。 2025年12月2日

-

オリーブオイル

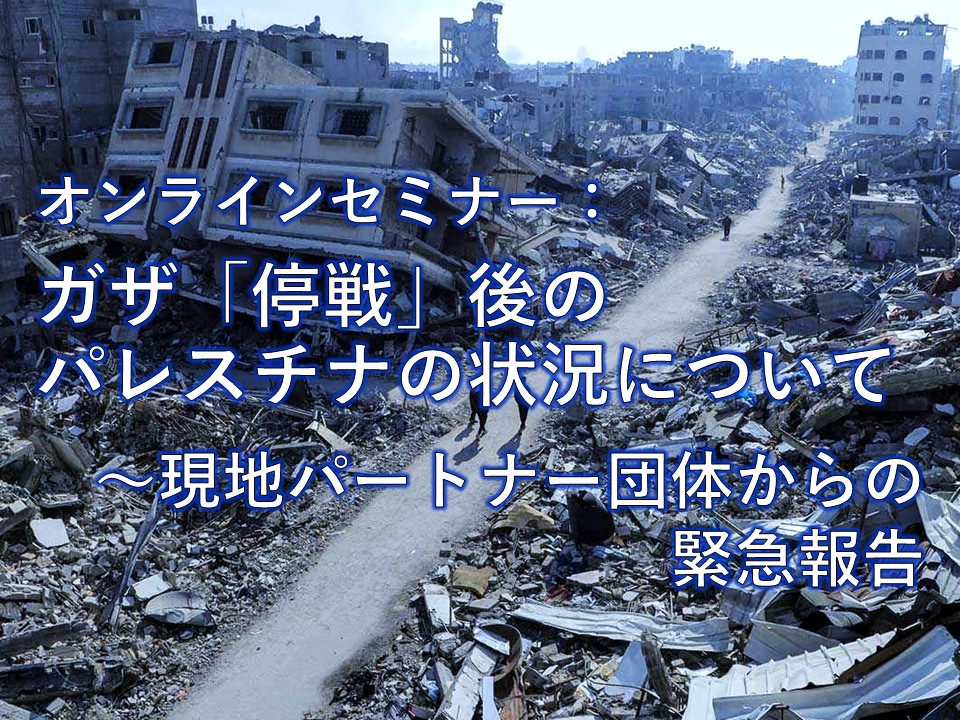

オリーブオイル【中止のご案内】オンラインセミナー: ガザ「停戦」後のパレスチナの状況について〜現地パートナー団体からの緊急報告 2025年12月2日

-

コーヒー

コーヒーペルーから生産者協同組合の代表が来日! 2025年11月26日