ラオスコーヒー、いかがですか? from ラオス(PtoP NEWS vol.31 特集より)

「ラオスに行ってきます」と人に言うと、3回に1回くらいは「は?ラオス?どこそれ?大変だねー」というような反応が返ってきます。

「ラオスに行ってきます」と人に言うと、3回に1回くらいは「は?ラオス?どこそれ?大変だねー」というような反応が返ってきます。

一体「ラオス」をなんだと思っているのか気になるところですが、ラオスという国は日本人の間ではそれほど高い知名度は獲得されていない模様です。

まぁ向こうに行けば行ったで、「日本にはニンジャがいるんだろう?ぜひ会ってみたいなぁ」とか言われるので、どっこいどっこいな気がしなくもないのですが。

とはいえ、縄文人の骨とラオスで見つかった8千年前の人骨の遺伝子情報が似ていることがわかったり、ラオスの銘酒「ラオラオ」は泡盛のルーツと言われていたりと、ラオスと日本との間には浅からぬ縁を感じます。

まだまだ遠い存在、ラオス

そんなラオスから日本が最も多く輸入している品物が、何を隠そうコーヒー豆。

今を時めく日本政府の統計を信じることにすれば、2018年には、ラオスからの総輸入額の実に12%弱を占めています。

これをコーヒー豆の国別輸入量から見ると、ブラジルやコロンビアといった名だたる産地に続き、第9位の実績を誇ります。

2020年の東京オリンピックイヤーでは、ぜひとも上位入賞目指して頑張りたいところです。

しかしながら、巷でコーヒー屋を覘いてみても「ラオス産」を見かけることは、それほど多くはありません。

輸入量第2位のベトナム産と同様で、缶コーヒー等の加工用に多く使用される廉価なロブスタ種(病気には強いものの味としては劣る)が輸入のメインであるからだと思われます。

実は身近に飲んでいるはずにも関わらず、「コーヒー産地としてのラオス」の実態は、国家としての知名度に輪をかけて、一般消費者にとってはまだまだ遠い存在と言えます。

かく言う私も、たまたまATJに入社するまで、ラオスでそんなにたくさんコーヒーが採れることなんて、全く知りませんでした。

ラオス産コーヒーの実力

産地として無名だからコーヒーの品質が悪い、という訳では決してありません。

むしろそういう知られざる産地にこそ、キラリと光るうまいものが潜んでいることも珍しくはないのです。

そんなラオスコーヒーの秘めたる実力を日本の消費者にご紹介すべく、ATJではかれこれ10年以上にわたり、ラオスで採れたアラビカ種のコーヒー豆を輸入し続けてきました。

中でも主力である「ティピカ」は、その名の通りアラビカ種の「原種」に近いものと言われ、最もコーヒーノキ的特徴を有したコーヒー豆を産する品種のようです。

現在はコーヒーでも様々な品種改良がなされており、病気に強かったり、収量が多かったり、特定の風味に優れていたりするものが増えてきています。

それはそれで偉大なる人類の進歩と調和なわけであり、実際にラオスでもティピカ以外の品種も多数栽培されていますが、その中にあって細身かつ色白で弱々しく頼りなさげに風に揺られるティピカの木を見ると、それはもう“守ってあげたいお姫様”のような、何とも儚げな印象を受けます。

実際にラオスティピカの味は、もちろん焙煎の仕方によって変わりますが、ガツンと眠気覚ましに求める強い味わいよりは、フルーツの酸味やキャラメルのような甘みを持った、優しい風味の特徴があります。

生産者の「Jhai=心」が詰まったコーヒー

そんなラオスコーヒーの90%以上は、ラオス南部の主にチャンパサック県に広がるボラベン高原で生産されています。

標高1000m以上の冷涼な気候とミネラル分豊富な火山灰土壌がコーヒー栽培に適しているようで、20世紀初頭にフランスによって持ち込まれました。

ATJが輸入しているコーヒーは、ジャイ・コーヒー生産者協同組合(JCFC)という組合のメンバーが育てたもの。コーヒー栽培はもちろんのこと、共同で自家焙煎店Jhai Cafeを運営し、自他ともに「ラオスで3本の指に入る」と認める、日本の喫茶店とも遜色のない美味しいコーヒーを地元民や観光客に提供しています。

最近は生産者も色々な品種の栽培や加工法(注)に挑戦しており、在庫があれば「〇〇さんの育てたカトゥーラ」みたいな細かさでの注文も可能。

まさに地産地消を地で行く、コーヒー好きにはたまらないツウ好みな産地になりつつあります。

ATJとしても、今後はティピカ以外の品種や水洗式以外の豆を試験的に輸入することで、ラオスコーヒーの魅力をさらに広く伝えていきたいと思っています。

Jhaiとは、ラオ語で「心」。彼らのコーヒーに対するガッツやら何やらを感じられる「心あるコーヒー」、ぜひ一度飲んでみませんか?

(注)コーヒー豆は、果実の収穫後に中の種子を取り出して乾燥させたもの。そこに至る過程で、果肉を除いてきれいに水洗いしてから発酵・乾燥させる水洗式が一般的でしたが、敢えて果肉がついたまま乾燥させたり、果肉内部のムシレージ(粘液)だけを残して乾燥させたりすることで、果実の風味が感じられるコーヒー豆を得る方法にも挑戦しています。

若井俊宏(わかい としひろ/ATJ)

ラオスコーヒーについてさらに詳細を知りたい方は『ハリーナ』33号をご参照ください。

新着レポート

-

エコシュリンプ

エコシュリンプ<今月のおいしい>社員食堂の人気メニュー② 2025年12月24日

-

バランゴンバナナ

バランゴンバナナ【バナナニュース369号】西ネグロス州ランタワンより: バランゴンバナナ栽培の大ベテラン・エディさん 2025年12月10日

-

マスコバド糖

マスコバド糖おみやげオブザワールド~「砂糖の島」ネグロス、「果物の島」ミンダナオ島。~ 2025年12月5日

-

バランゴンバナナ

バランゴンバナナ台風ティノ被害!緊急支援を実施しました。 2025年12月2日

-

オリーブオイル

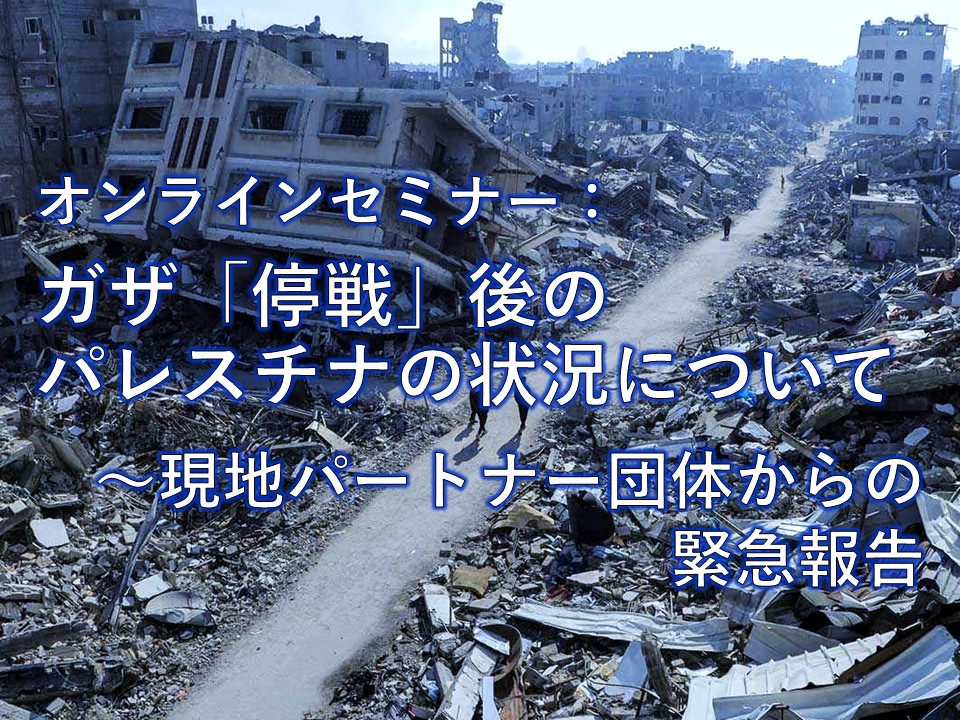

オリーブオイル【中止のご案内】オンラインセミナー: ガザ「停戦」後のパレスチナの状況について〜現地パートナー団体からの緊急報告 2025年12月2日

-

コーヒー

コーヒーペルーから生産者協同組合の代表が来日! 2025年11月26日