カテゴリー: レポート(バランゴンバナナ)

バランゴンバナナ

【バナナニュース310号】書籍のご紹介:『甘いバナナの苦い現実』(石井正子編著)

バナナ出荷作業の労働条件の改善を求めると、組合事務所で2度火事が起こり、仲間が発砲事件で命を落とす。バナナ園の周辺では原因不明の発熱、咳、腹痛などを訴える人が少なくない。農薬の飛散から住民を守るためにバナナ園周囲に幅30mの緩衝地帯の設置が義務付けられているが、わずかな企業しかその義務を果たしておらず、行政も指導をしない。日本の店頭に並ぶバナナの8割を生産しているフィリピンにおいて実際に起きている理不尽な出来事が、この本には書かれています。

バナナ出荷作業の労働条件の改善を求めると、組合事務所で2度火事が起こり、仲間が発砲事件で命を落とす。バナナ園の周辺では原因不明の発熱、咳、腹痛などを訴える人が少なくない。農薬の飛散から住民を守るためにバナナ園周囲に幅30mの緩衝地帯の設置が義務付けられているが、わずかな企業しかその義務を果たしておらず、行政も指導をしない。日本の店頭に並ぶバナナの8割を生産しているフィリピンにおいて実際に起きている理不尽な出来事が、この本には書かれています。

今から32年前にバランゴンバナナの交易が始まりましたが、一つのきっかけとなったのが、『バナナと日本人』という本でした。不公正な労働条件や、農薬との関連が疑われる呼吸器系疾患や皮膚炎を訴える労働者が多いことに触れながら、バナナを食べる私たちだけが安全であればいいのかという問いが投げかけられました。「つましく生きようとする日本の市民が、食物を作っている人びとの苦しみに対して多少とも思いをはせるのが、消費者としてのまっとうなあり方ではあるまいか」と。

産地の人びとの苦しみは改善されているのかという問題意識で書かれた本書では、南ダバオ州ダバオ市の空中散布禁止条例が最高裁で違憲であると判断された経緯も記されています。飛散する農薬により家畜が死んでしまうという家畜業界の陳情によってブキドノン州では空中散布禁止条例が制定された一方で、近隣住民がそれを求めたダバオ市では違憲とされました。「ブキドノン州は貴重な家畜がいて幸いでした。ダバオには、人間しかいません」という、条例を支持した人の言葉が悲しく響きます。

バナナにまつわる苦しみが現在も続いているという現実。自分の身内が同じ苦しみを味わっていたら、改善策を講じるために協力するだろうし、手を差し伸べるだろうけれど、そうした思いが働かないのは、日本とフィリピンの地理的な距離だけでなく、私たちが知らなさすぎることにあるように思います。まずは知ることから。受け身ではなく主体的に考えて暮らすきっかけを与えてくれる本です。

▼関連記事はこちらからご覧いただけます。

●【PtoP NEWS vol.11/2017.2 特集】バナナ・プランテーションの現場から ~フィリピン・ミンダナオ島現地訪問で見えたもの~

●報告書「フィリピン、ミンダナオと私たちの今を考える」

▼書籍はこちらからご購入いただけます。

APLA SHOP

————————————————————————–

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]

【バナナニュース308号】モンディア・インボックさん:困難を乗り越える農民の物語②

マキララでの出荷再開後の収穫の様子

昨年10月にブハイ村のあるマキララ町を大地震が襲いました。マキララ町では2万世帯以上が被災し、多くの家屋が倒壊しました。

ブハイ村では斜面にあったバランゴンの畑のいくつかは地滑りで失われました。インボックさんの家も流されました。出荷団体のドンボスコ財団は、事務所倒壊などの甚大な被害に遭いながらも、地震の2週間後にはバランゴンの集荷を再開しました。誰もが大惨事に動揺する中でも、人々が生きていくためには収入が必要という判断からでした。バランゴンは人びとが立ち直るのを助け、トラウマの中でも自分たちの土地や農場に戻る勇気を与えました。

マキララでの出荷再開後のパッキングセンターの風景

今年のコロナ禍でのロックダウンは、先住民族タガバワのコミュニティにさらなる苦しみをもたらしました。商人は地域を横断することができず、ココナツ、ゴム、切り花(アンスリウム)は市場を失いました。一方で、(物流の許可を得た)バランゴンの出荷は継続されたため、バランゴンの回復力は再び人々を驚かせました。危機の際にはバランゴンは食料にもなるため、ブハイ村ではバランゴンの栽培に関心を示す人が増えています。

インボックさんは今もなお健在です。バランゴンからの収入は、家族の日常生活に必要なものを賄ってくれています。彼は豊かになったわけではありませんが、コツコツ貯めたお金で、バナナをパッキングセンターに運ぶバイクを購入しました。1年前には政府の援助を得て、ブハイ村の農民がバナナをパッキングセンターに運ぶための中古トラックも取得しました。彼は自らの先住民族コミュニティだけでなく、ブハイ村の入植者やイスラム教徒(先住民族マラナオ)にもインスピレーションを与えるモデルとなっています。人々のために夢を見ることをやめず、67歳になってもエネルギーとポジティブさに満ち溢れています。

なお、地震から1年が経過した現在も、インボックさん達のコミュニティは仮設テントの避難所暮らしが続いてます。もともとの居住地は政府のリスク評価により、居住禁止区域に指定されてしまったためです。

避難所①

ブハイ村には、2000年に大手のバナナプランテーションが進出し高地栽培バナナの栽培が開始されました。村の人からの聞き取り(2016年)では、農薬散布は早朝にブームスプレー(トラックの後ろに積んだタンクから圧力をかけて道路から農園に農薬を撒く方法)で行われ、風向きによってはきつい臭いの農薬が家まで飛散し、日中もずっととどまっているように感じられるそうです。(ちなみに、バランゴンバナナの圃場はプランテーションから離れた奥地にあります)。

避難所②

現在の避難所もプランテーションに隣接しており、農薬に曝されるリスクに悩まされています。また、政府が進めるブハイ村コミュニティの移転計画にも問題がありました。再定住地の候補地がプランテーションに四方を囲まれた土地であり、健康リスクが懸念されることです。また、ブハイ村で家を失った先住民族はインボックさん達タガバワの他に、イスラム教徒のマラナオの人たちもいました。(どちらのコミュニティにもバランゴンバナナ生産者がいます)。

タガバワ避難所にパイプ支援

政府の計画では、2つの先住民族コミュニティが近い地域に移転するものですが、タガバワの従来の暮らし方である養豚や犬を飼うことは、マラナオ(イスラム教徒)の人たちにとっては大きな禁忌事項であり、お互いを尊重した暮らしが継続できるかの懸念がありました。

そのため現在は、政府の計画に頼る方法ではなく、日本などからの義援金を使って、元来先住民族が暮らしていた土地を購入し、そこに再定住することを目指しています。(マラナオの人たちも親族の土地への移住など、政府が準備する移転地以外の選択肢があります。)

被災者支援の現状は、マキララ地震 復興支援 中間報告をご参照ください。

————————————————————————–

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]

【バナナニュース307号】モンディア・インボックさん:困難を乗り越える農民の物語①

モンディア・インボックさんは、コタバト州マキララ町ブハイ村に住む先住民族バゴボ・タガバワの120を超える世帯のリーダーです。彼は1953年3月15日にブハイ村で生まれました。数時間歩いて小学校に通いなんとか卒業しましたが、生活が非常に苦しかったため、高等教育を受けることはできず、大家族のために両親の農業を手伝うことになりました。

モンディア・インボックさんは、コタバト州マキララ町ブハイ村に住む先住民族バゴボ・タガバワの120を超える世帯のリーダーです。彼は1953年3月15日にブハイ村で生まれました。数時間歩いて小学校に通いなんとか卒業しましたが、生活が非常に苦しかったため、高等教育を受けることはできず、大家族のために両親の農業を手伝うことになりました。

ブハイ村は、町までのアクセスが悪い場所で、自分たちの生産物(当時は主にコーヒー)を自らの手で運ぶか、余裕のある人は馬の背に載せて運ばなければなりませんでした。

23歳の時に結婚し、12人の子どもを授かりましたが、貧困のため、子どもたちのうち7人は1~2歳で亡くなりました。死因ははしかや赤痢などでした。今日では遠隔地の村々にまで届く保健サービスがありますが、当時は何もありませんでした。彼は5人の子どもたちを学校に通わせようと最善を尽くしました。ほとんどの子どもたちは高校に進学し、そのうちの一人は大学3年生になりましたが、兄弟が事故に遭った後、家族のために出費が多すぎたため、それ以上教育を受けさせることはできませんでした。

経験を積んだインボックさんはやがて部族のリーダーに選ばれました。ブハイ村の農業組合の代表も務めていますが、そのことがきっかけで、バランゴンを出荷するプログラムを知ることになりました。彼は、15歳の時に父親が植えたバランゴンバナナを覚えていて、特別な世話をしていなくても丈夫な実をつけているため、2015年に他のバゴボ・タガバワの人々と一緒にプログラムに参加しました。

ブハイ村は標高が高く気温が低い地域のため、育苗はうまくいかずに苦労しましたが、株分けの方法で少しずつ作付け数を増やしていきました。そんな折、かつてない大地震がブハイ村を襲いました。2019年10月のことです。

■マキララでの地震被害

ミンダナオ島コタバト州を震源とするマグニチュード6を超える地震が2019年10月16日(M6.3)、29日(M6.6)、31日(M6.5)と連続で発生しました。特に、10月31日に発生した地震の震源地は、バランゴンバナナの産地の一つであるマキララ町に近く、マキララでは土砂崩れが発生し、多くの建物にも被害が出ました。そのため、バランゴンバナナ生産者も含む多くの住民は幹線道路沿いや役場などで避難生活をすることになり、町は一時期ゴーストタウン化しました。詳細については、こちらで報告しています。

左の写真は震災前の2018年にインボックさんを訪ね、家の中でコーヒーを頂いたときのものです。とても質素なお家でした。この家は、地震によって半壊してしまいました。近くの家も同様で、中には地滑りとともに崩落してしまった家もあり、地震の後に現場を見たドンボスコ(マキララからバランゴンの出荷を担う団体)のベッツィーさんは「足が震えた」そうです。

左の写真は震災前の2018年にインボックさんを訪ね、家の中でコーヒーを頂いたときのものです。とても質素なお家でした。この家は、地震によって半壊してしまいました。近くの家も同様で、中には地滑りとともに崩落してしまった家もあり、地震の後に現場を見たドンボスコ(マキララからバランゴンの出荷を担う団体)のベッツィーさんは「足が震えた」そうです。

2018年当時は、インボックさんは12ヘクタールの土地を持っていて、そのうち2.5ヘクタールで1,200株のバランゴンを育てていました。他にタイガーグラス(箒の原料)、アバカ(丈夫な繊維が取れる)、ドリアン、マラン(果物)などを栽培しているとのことでした。バランゴンの畑は地滑りで半分ほどが失われました。

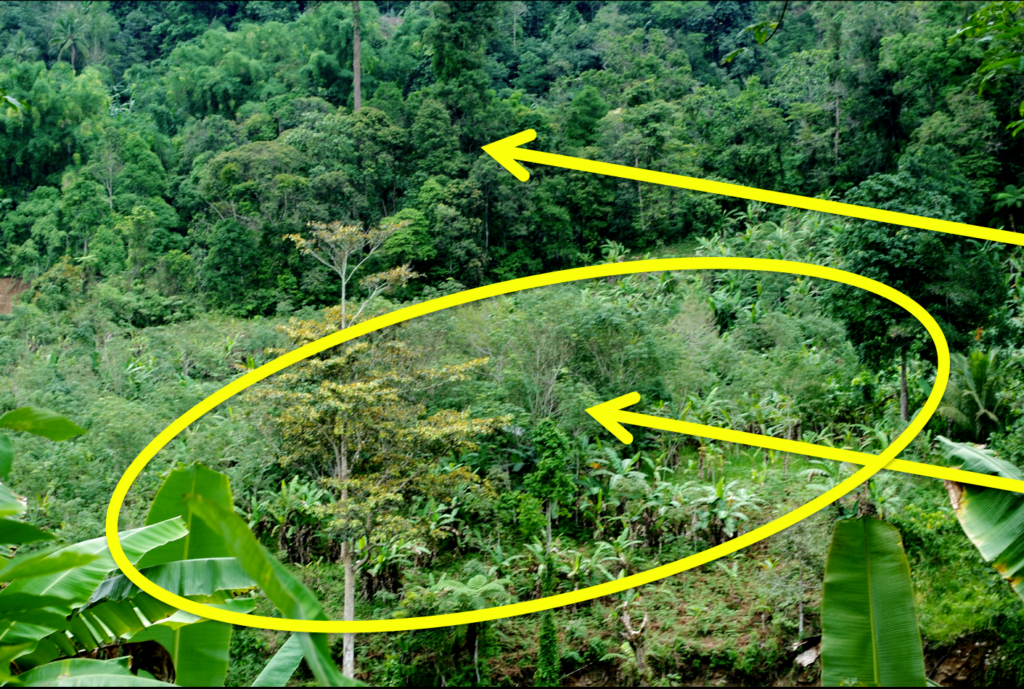

地震で発生した地滑りの様子①

地震で発生した地滑りの様子②

急こう配にあるリッキーさんの畑

インボックさんの畑は家からとても遠いとのことで、当時訪問することはできませんでしたが、近くに住むリッキーさんの畑を見ることができました。

急斜面にバランゴンがゴムやサヨーテ(ハヤトウリ)と共に植えられていました。この畑も地震で大きな被害に遭いました。

リッキーさん

現在発生しているラニーニャ現象のため雨量が多い状態が続き、地盤が緩んでおり、地滑りは今でも断続的に発生しているそうです。

マキララ地域からのバランゴンバナナの出荷量は震災前の半分程度まで減少した状態が現在まで続いていますが、ブハイ村を含めてバランゴンバナナの栽培に関心を示す人が増えている状況です。(次号へ続く)

————————————————————————–

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]

バランゴンバナナ産地 ミンダナオ島・マキララ地震 復興支援報告

~復興とコロナ禍における被災地域の状況~

2019年10月、ミンダナオ島マキララ町のバランゴンバナナの産地で、マグニチュード6規模の地震が数回発生しました。生産者を含む住民、コミュニティ、そしてバランゴンの出荷責任団体のドンボスコも、地崩れ、インフラや建物の崩壊など、甚大な被害を受けました。

日本の消費者からも支援が寄せられ、復興支援活動が続いています。ドンボスコ財団からの報告です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2019年10月に発生した地震は、ドンボスコ財団、そしてバランゴン生産者のコミュニティに甚大な被害をもたらしました。パートナーたちからの支援がなければ、耐え難い苦痛から立ち直ることは困難でした。

この大災害の時期に、民衆交易という言葉は、ドンボスコ財団やバランゴン生産者のコミュニティーにとって、より深い意味を持つようになりました。フィリピンのオルタートレード・フィリピン社(ATPI)、日本のATJやAPLA、韓国のPT Coop、ドゥレ生協などのアジアのパートナーたちを通じたみなさんからの支援は、民衆交易を通じた関係が、単なるモノの交易を超えており、地理的、社会的および文化的な隔たりをも越えるものであるということを示しました。援助を受ける側の私たちは民衆交易の深い意味を感じます。人間性の共有がそこにあります。この気づきは、信仰の有無に関わらず、聖なるものとの出会いの経験に似ています。

- 救援活動と被災からの再建と復興

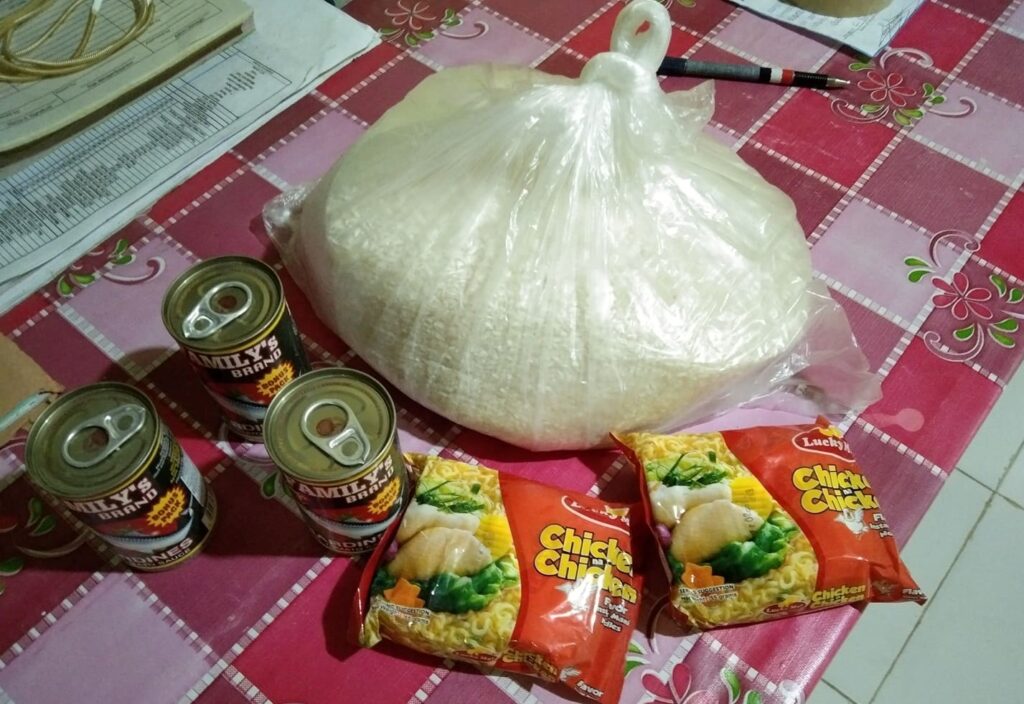

初期の救援活動では、当面の食料と避難所を準備しました。大地震で自宅の崩壊を目撃し、人々の心は非常に傷つきました。また、避難所での食料と水の不足が、それに追い討ちをかけました。食料や衣料などの必需品を他人の親切に依存しなくてはならない難民になるということは、人間性を奪われるような経験でもありました。食料パック、防水シート、サンダル、水、寝るときに使う断熱パッドの配布など初期の物的支援は容易でした。次の段階では、医療と心理社会的なサポートが必要で、私たちは、関係する代替医療・統合医療従事者のネットワークからトラウマ治療を実施しました。

しかし、最も重要で重い課題は、長期的な視点や戦略的方向性が必要な再建と復興です。私たちは、必要な再建と復興を3つの段階に分けました。

1.ライフラインの復興と被災者目線の避難所の設置

2.人々の生計手段の復興:バランゴンの畑は避難中に手つかずの状態で荒れてしまっています(余震や地滑りとコロナ感染拡大によるロックダウンの影響による)。

3.コミュニティの変革

この災害は、持続可能で気候変動に強い農業コミュニティに向けて人々の意識と状況の変革を促す非常に良いきっかけとなりました。

- バタサン村の状況

<避難所と移転>

私たちのコミュニティの拠点であるバタサン村では、環境天然資源省(DENR)下の鉱山地球科学局(MGB)によって住居のあった場所が高危険地域と宣言されました。そのため、家を完全に失った先住民族を中心とした55家族の一時的(5年)な移転先として、ドンボスコ財団のバランゴンの圃場の一部を提供しました。また、地震で破壊された古い家から回収したり、修道会からの寄贈で不足している軽量の建材も提供しました。従来の土地に家を再建しても安全と認定された家族や、自分たちで新たな土地を入手して家を新築する家族にも、壁や木材など一部の建築材料を提供しています。

<食料安全保障のためのサバイバル菜園>

私たちの考える復興というのは、単に基本的な住まいを整備するということだけではありません。食料安全保障を考慮し、すべての世帯に対し、移住先として提供された土地に野菜や芋類を栽培するスペースを確保するように伝えました。そこに植えるための種のセットや、葉物や芋類の苗を配布し、さらに有機農業や適正技術に関する研修なども実施しました。

当初はこれらをここに住むための前提条件としていたのですが、今では住民自身が有機農業の考え方を気に入り、自ら野菜栽培に勤しんでいます。自家消費以上のものができた人は、毎週水曜の市に出したり、近所の人と作物の交換をしたりしています。

これは、村の他のグループの羨望、挑戦、新たな発想、そしてモデルにもなっています。コロナ感染拡大のパンデミックの最中、食料(特に米)不足の恐れもあるため、ドンボスコ財団の働きかけで、根菜や野菜を各家庭で栽培する「サバイバル菜園」の推進も村の政策に組み込まれました。村の676世帯はグループに編成され、各家庭での農園とは別に、空いている区画や、地主から借りた土地で共有の「サバイバル菜園」で食料を生産しています。現在、バタサン村の人口のほぼ100%が野菜畑などを持っています。

ほかにも、ドンボスコ財団では500本の様々な果樹の苗を57世帯に配布しました。

<水源確保>

以前、バタサン村にはキダパワン水道局の水源とは別に、6つの湧き水による水源がありました。しかし、これらも損傷、もしくは水源が移動していくつかの泉は完全に干上がってしまいました。一番大きな湧き水は、地震の影響でドンボスコ財団のゴム農場内に移りました。水流は強いものの、地震から8ヶ月経っても水は濁ったままです。村の大部分の世帯に供給する水を確保するために、温泉近くの水源から引くためにパイプや付属品を提供しました。いまだに続く余震による地滑りで危険なため、またコロナ感染拡大によるロックダウンの影響などもあり作業はまだ終わっていません。

- ブハイ村の状況

<救援活動>

ブハイ村のイスラム教徒のコミュニティの中には、家畜や所持品を守るため地震直後に村に残った人々がいました。村の外から車で乗り込み、避難所に持っていくことのできない家電製品などを盗み出す略奪者がいたためです。鉱山地球科学局(MGB)によって設置された「立ち入り禁止」の看板を横目に、ブハイ村に残った人々を訪れました。医師を伴って怪我の手当てをし、医薬品や米、その他の食料を持参しました。彼らからは地震・地滑りで被害を受けた湧水の補修のためのパイプの要望を受け、ATJと一緒に訪問した際に持参し、水道はすぐに修復できました。

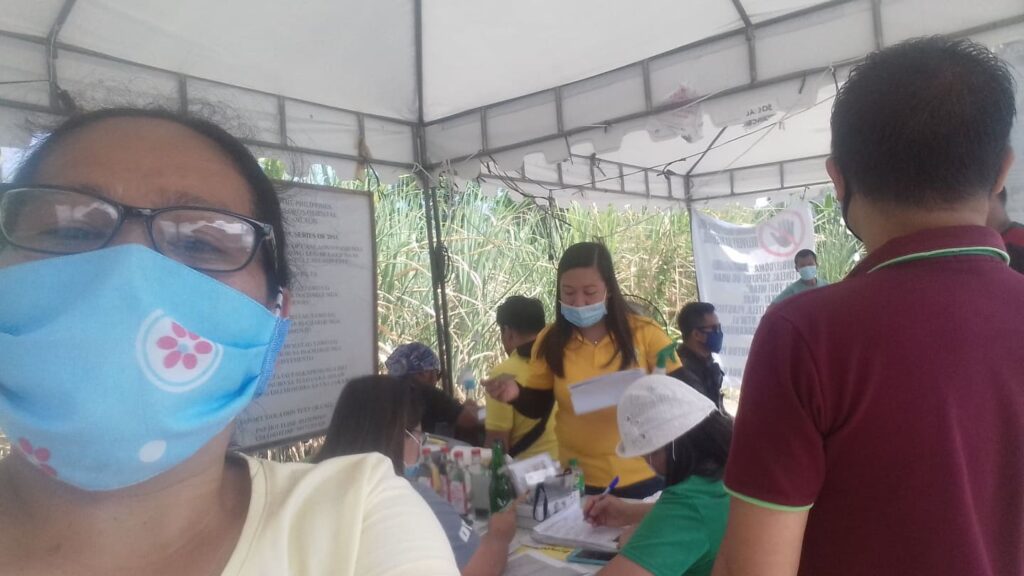

また、避難所に移った先住民族とイスラム教徒のマラナオ族も訪問し、医療ミッションを実施しているグループを紹介しました。

<移転地での復興>

ブハイ村では移転場所のための土地が不足しています。移転先として適した土地は、入植者(ビサヤ人)が所有しており、当然のことながら政府への土地売却に同意しないか、高額の売値を提示しています。 インボク首長率いる先住民族コミュニティが現在いる避難場所の土地は、1ヘクタールあたり100万ペソ(約215万円)で、3ヘクタールが売りに出ています。政府は、地震により住居を失った先住民族のバゴボタガバワ族やイスラム教徒のマラナオ族、ビサヤ人の再定住地としてこの3ヘクタールの買い上げの交渉と処理を進めています。この土地への移転は、MGBによって検査され、国家住宅局(NHA)によって承認されています。

<移転先で抱える課題>

土地購入のプロセスが完了すると、土地は小区画に分割され、各家族に基本的な設備を備えた家が無料で提供されます。比較的平坦なため地滑りの可能性は低くなる一方、別の観点での安全性の問題があります。四方が慣行栽培のバナナプランテーションで囲まれており、それらのプランテーションで大量に投与される農薬による毒性の問題です。女性と小さな子どもたちにとっては、これらの毒性に曝されることは、将来爆発するおそれがある時限爆弾を抱えているようなものです。この健康リスクは深刻です。

また、インボク首長のコミュニティは、先住民族のための専用の土地か、もしくは少なくともイスラム教徒のマラナオ族コミュニティからは離れた場所に移住することを望んでいます。彼らが従来の暮らし方である養豚や犬を飼うことを継続することは、イスラム教徒のコミュニティにとっては大きな禁忌事項だからです。これも、潜在的な時限爆弾と言えます。

<代替案>

私たちはインボク首長に元来先住民族が暮らしてきた地域内での移転について提案しています。その土地は所有権がないため、NHAからの「無償の家」の提供は受けられません。しかし、いくら無償の家があっても、長期にわたって有毒な農薬に曝される危険がなくなることはありません。今の時代を生きる彼ら、そして彼らの孫や子孫の世代にもわたる健康を考えて、政府からの無償提供の家は諦めることにしました。第一、政府から提供される家というのは、持続可能な原則に基づく適切な設計のものではありません。家同士が近接しており、裏庭で家畜を飼うことができません。

地方自治体およびNHAによる家屋建設の条件は土地の所有権があることが前提条件であるため、居住権を認められているだけの先祖伝来の土地は対象になりません。したがって、唯一の選択肢は、先祖伝来の土地の中で、リスクがゼロないしは低い土地区画を購入することです。

幸いなことに、移住者が所有する先祖伝来の土地内にある3ヘクタールのバナナ農場の使用権が、15万ペソ(約32万円)で売りに出されています。またそれに隣接する3ヘクタールのアバカ農場の使用権も15万ペソで売りに出されています。飲料水や養魚池、農業用に使用できる水もあります。この土地には、再定住先のない家族や、今までの土地では危険性が高く家を再建できない80家族以上の先住民族の家族が移転して、家を建て、裏庭で畑を作ったり、家畜を飼育したりし、共同の養殖池などを作る予定です。コミュニティとして自分たちの事務所、教会、ホールなどの建設もできます。

彼らはすでに先祖伝来の土地内に移住することに同意しており、ドンボスコ財団は、日本からの支援金をこの土地の使用権の購入費用と建設資材の購入にあてました。

この土地での家の建設に関しては町にも届け出ており、MGBによる調査の依頼、さらには所有権がなく使用権のみの土地でもNHAや町の支援を受けることができるかどうかを確認する予定です。

- コミュニティ開発と変革

ドンボスコ財団では、バランゴンの生産に留まらず彼らと一緒に活動するために、トレーニングとコミュニティ活動のための場所づくりを目指しています。リプロダクティブ・ヘルス、公衆衛生、そしてもちろん農業生態学や環境教育など、他の多くのライフスキルについて学べるきっかけを作り、アポ山を守る民となれるようにしたいと考えています。

先に述べたように、地震とコロナ感染拡大のパンデミックによる損害は大きいものですが、同時によい機会をもたらしました。コロナ禍で他の作物(コプラ、ゴム、切り花など)の取引が停止しているにもかかわらず、バランゴンの出荷は続き、多くの人が、その持続可能性と強さを認識しました。一般的な商品取引とは違う民衆交易の安定性が浮き彫りになりました。

当面の課題は、家屋や生活空間の復興ですが、アグロエコロジーや複合的で多様な有機農業システムの中にどうバランゴン生産を組み込んでいくかも課題です。バランゴン栽培に取り組む生産者が増えるということは、持続可能で環境に配慮した社会的責任のある生活を送る人が増えるということでもあります。苗が不足する中で、農民は自分たちの既存のバランゴンから苗を分けて生産の拡大に取り組んでいます。ブハイ村では、バランゴン栽培への関心が急激に高まっているため、ドンボスコ財団では新たにバランゴン栽培を始めたいという人へも苗を配布し、バランゴンの民衆交易の仲間に加わってもらっています。このことにより、地震とこの激しいパンデミックからの復興及び再建は、長期に渡って持続可能であり、より包括的なゴールを持ったものとなります。

ATJやAPLAを通した日本のみなさんからの支援金とPT Coopとドゥレ生協を通した韓国の消費者からの支援金に支えられて生産されたバナナが出荷されるとき、再びアジアのパートナーとの循環の輪がつながるでしょう。言葉は関係の本質を捉えるには十分ではありません。生産現場であるコミュニティでは感謝の気持ちで溢れています。心の底から「Thank you」、「Salamat(現地語で「ありがとう」)」、「ありがとうございます」。日本ありがとう!韓国ありがとう!アジアのパートナーたちの皆さん、ありがとう!

【バナナニュース306号】ミンダナオ島・マキララ地震 復興支援 中間報告

2019年10月、ミンダナオ島マキララ町のバランゴンバナナの産地で、マグニチュード6規模の地震が数回発生しました。生産者を含む住民、コミュニティ、そしてバランゴンの出荷責任団体のドンボスコも、地崩れ、インフラや建物の崩壊など、甚大な被害を受けました。

日本の消費者からも支援が寄せられ、復興支援活動が続いています。ドンボスコ財団からの中間報告です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

バランゴンバナナを通じた消費者や関係者の皆さんからのご支援は、民衆交易が単なるモノの交易を越えて、地理的、社会的および文化的な隔たりをも超えるものであると実感しています。援助を受ける側の私たちとして、民衆交易の深い意味を感じています。

地震直後、緊急救援として食料と避難所の準備をしました。大地震で自宅の崩壊を目撃した人びとの心は非常に傷つきました。また、避難所での食料と水の不足が追い打ちをかけました。食料など生活必需品を他人の親切に依存しなくてはならない難民になるということは、人間性を奪われるような経験でもありました。

また、精神的なショックを受けた被災者のために、医療従事者の協力を得て、トラウマからの回復サポートなどを実施しました。

日本からの支援金も使って再建された住居

そして最も重要なのは、長期的な視点での人びとの生活の再建と復興です。ライフラインの復旧、生計手段の確保、コミュニティづくりなどに取り組んでいます。ドンボスコ財団では、この大きな災害を、社会の在り方を見直し持続可能なコミュニティを作っていくための、ひとつのきっかけとしてとらえています。

復興というのは、単に住居を提供することだけではなく、家を再建するための資材を提供し、食べ物を確保するために野菜や芋類などの苗を配布し、さらに有機農業や適正技術に関する研修なども実施しました。

当初は、仮設住宅に入る条件であった「野菜作り」でしたが、今では住民自身が有機農業の考え方を気に入り、自ら野菜栽培に勤しんでいます。自家消費以上のものができた人は、毎週水曜日に開催される地域の市に出したり、近所の人と物々交換をしたりしています。

当初は、仮設住宅に入る条件であった「野菜作り」でしたが、今では住民自身が有機農業の考え方を気に入り、自ら野菜栽培に勤しんでいます。自家消費以上のものができた人は、毎週水曜日に開催される地域の市に出したり、近所の人と物々交換をしたりしています。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

新型コロナウイルス感染症のパンデミックの中、ドンボスコ財団の働きかけで、村の復興政策にも自家消費用の作物栽培が位置付けられました。現在、バタサン村の人口のほぼ100%が野菜づくりをしています。ドンボスコ財団は、さまざまな果樹の苗500本を57世帯に配布しました。

さらに詳しい報告はこちらからご覧いただけます。

————————————————————————–

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]

【バナナニュース305号】ミンダナオ島・南コタバト州のバランゴンバナナ生産者 パーフェクトさん・ノルマさん夫妻

パーフェクト・クルスさん(68歳)と妻のノルマ・クルスさん(69歳)は、ミンダナオ島の南コタバト州でバランゴンの栽培をしています。二人ともすでに定年退職をしていて、現在は農業に時間を費やしています。夫妻には一人娘のジャミニ・アン・クルスさん(34歳)がいます。

パーフェクト・クルスさん(68歳)と妻のノルマ・クルスさん(69歳)は、ミンダナオ島の南コタバト州でバランゴンの栽培をしています。二人ともすでに定年退職をしていて、現在は農業に時間を費やしています。夫妻には一人娘のジャミニ・アン・クルスさん(34歳)がいます。

バナナ生産者になる前の1969年から約13年間、パーフェクトさんはフィリピンの自動車業界で見習いからサービス研修センターの責任者になるまで働いていました。彼はまた、サウジアラビアで20年間、5つの会社の下で様々な職種で働いていました。そして2010年に退職し、フィリピンに戻ってきました。

南コタバト州にある全国灌漑協会で働いていたノルマさんは、パーフェクトさんよりも早く退職しました。2010年、彼女は南コタバト州ツピ町にあるツピバランゴン生産者協会、現在のTUBAGA生産者協同組合のメンバーになり、700株からバナナの栽培を始めました。

ATPIスタッフ(右)とバナナの苗を確認

2013年、パーフェクトさんもTUBAGAのメンバーになり、彼らはバランゴン農園を拡大することにしました。パーフェクトさんは1500株を植え、ノルマさんはさらに700株を植えました。それ以来、夫妻は協同組合の活動やプログラムに積極的に参加してきました。2015年、ノルマさんはTUBAGAの理事会の一員になりました。彼女は現在、副理事長を務めています。

農場で働く皆さんと談笑するパーフェクトさん (右から2人目)

パーフェクトさんは7年間バランゴンを栽培しています。彼はほとんどの時間を農場の管理に費やしています。品質の良い安全なバランゴンを生産するために、草刈り、袋がけ、タグ付け、施肥などの作業を常にタイムリーに行い、農場の管理を非常に手際よく行っています。農場で働く皆と一緒に、不要な葉を落としたり、草刈り、剪定などの農作業も行っています。収穫の際には、収穫するバランゴンが適切な成熟度であることを常に確認しています。

休憩時のおやつを準備するノルマさん

一方ノルマさんは、ほとんどの時間を家で過ごし、裏庭の畑や鶏、ペットの世話をしています。彼女は自家製の肥料を使って野菜や花を育てています。家事に追われながらも、農場を訪問してバランゴンの生産性向上のための提案をしたり、TUBAGAの理事会にも熱心に参加しています。

バランゴンを育てることは、彼らにとって簡単なことではありませんでした。7年間、多くの浮き沈みを経験してきました。2016年に遡ると、約7ヶ月間の長い干ばつを経験しました。農作物の生産量が激減し、回復に長い時間がかかりました。2016年以降、3月から6月にかけてと乾季が長引いており、バランゴンが発育不全になり、小さな房しかできなくなっています。本来ならば、雨季になるとバランゴンの成長は回復するものなのですが、残念ながら近年はバランゴンが倒れる原因となる強風が増えています。2018年に、彼らのバランゴン農園は強風で壊滅的な被害を受けました。

それにもかかわらず、パーフェクトさんとノルマさんは、バランゴン栽培を粘り強く続け、災害や病気で傷んだバランゴンの株を継続的に植え替えています。過去2年間に生じた生産量の減少とバランゴン収入の減少は、現在は緩やかに回復しています。

ところが、2020年7月22日に再びツピ町の広範囲で激しい雨を伴う強風が吹き、多くのバランゴンが倒れてしまいました。

年金給付を受けていますが、定期的な収入源としてバランゴンを重視しています。ココナツも栽培していますが、3ヶ月ごとにしか収穫することができません。一方バランゴンは週ベースで収入があり、農作業員の労賃や他のニーズに支払うために使用されています。バランゴン交易で重要なのは、環境に優しい農業を通じて安全でオーガニックな食品を提供する生産者コミュニティの一員であることです。彼らは農業にたずさわることに誇りを持っています。ストレスの発散方法としても、適度な農作業をすることにしています。

綺麗に手入れされたクルス夫妻のバナナ畑

パーフェクトさんとノルマさんは、持続的なバランゴン交易を期待しています。「今回の新型コロナウイルスの感染拡大で収入が非常に少なくなっている中、日本の消費者の皆さんが変わらず買い続けてくださっていることに感謝しています」とパーフェクトさんは語ってくれました。

パーフェクトさんとノルマさんは、持続的なバランゴン交易を期待しています。「今回の新型コロナウイルスの感染拡大で収入が非常に少なくなっている中、日本の消費者の皆さんが変わらず買い続けてくださっていることに感謝しています」とパーフェクトさんは語ってくれました。

——————————————————————————————————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]

【続報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症の状況④

フィリピンにおける状況の続報です。(前回の報告はこちらをご覧ください)。

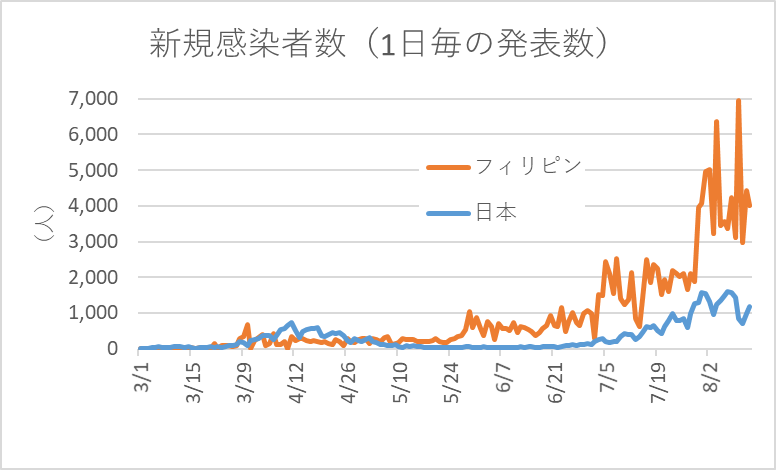

【感染者数が急増中】

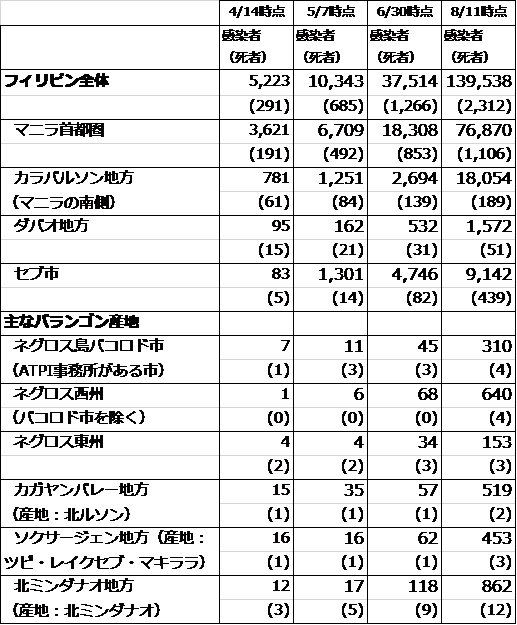

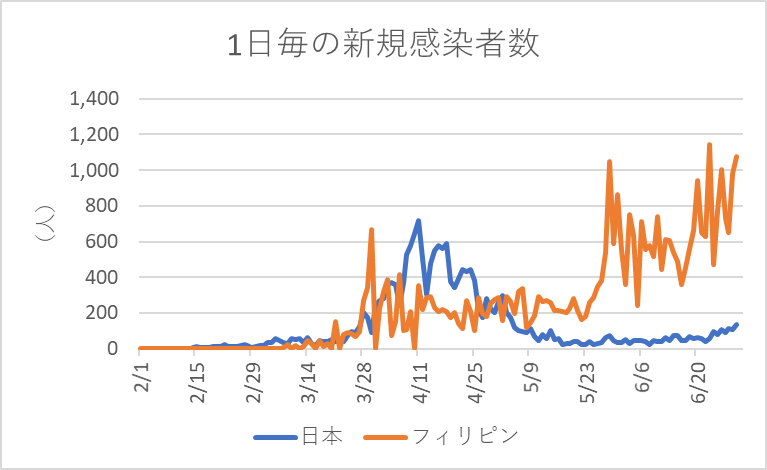

7月末から連日のように4,000人前後の新規感染者の発表があります。8月10日は6,958人に達し、その約60%はマニラ首都圏での感染者です。8月11日時点で、累計の感染者は139,538人、死者数は2,312人にのぼっています。陽性率は10%を超えてきています。感染者の48.5%が20代および30代で、死者数の61.7%が60歳以上で占められています。現在の感染者の内、約91%が軽症、約7%が無症状という状況です。

参照元:国連(OCHA)の概況報告#48、フィリピン保健省の日報

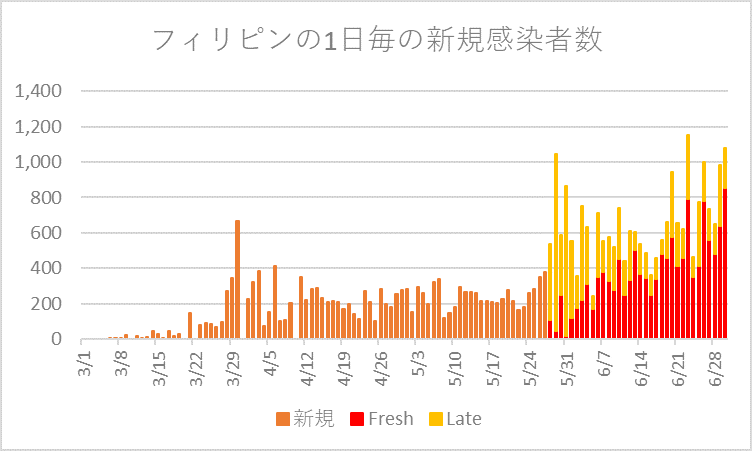

グラフ参照元:日本:NHK特設サイト / フィリピン:Rapplerニュースサイト

グラフ元:フィリピン保健省

フィリピン政府は感染者数が増加傾向にある中で、6月以降のマニラ首都圏などでの経済・社会活動の規制の緩和を決めましたが、ドゥテルテ大統領は記者会見で、人口あたりの死亡者の少なさや(フィリピンの人口は2018年時点で約1億人)、感染者の多くが軽症であることを理由として挙げていました。

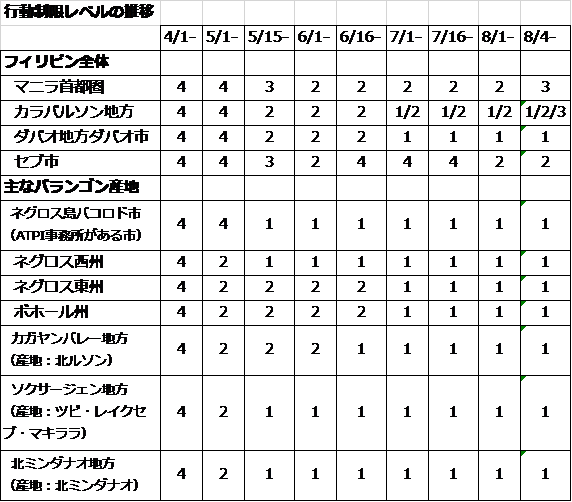

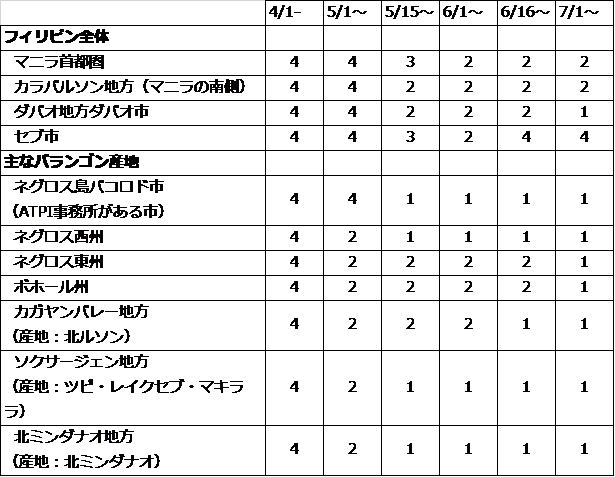

フィリピン政府は15日毎に地域ごとの規制レベルを発表しています。8月1日から15日については、マニラ首都圏は7月31日以前のレベルの継続であることが7月31日に発表されました。しかしその翌日に医療従事者が公開の嘆願書を政府に提出し、感染者数の増加を受けて医療システムが危機に瀕しており、このままでは負け戦となるため、対策を練りなおすための時間を確保するために、2週間のマニラ首都圏などでの規制レベル再強化を要請しました。これを受けて、ドゥテルテ大統領は8月4日から18日の期間について、マニラ首都圏周辺の規制をロックダウンに近いレベル(MECQ)に再び強化することを決定しました(例えば、バス・ジープニー・タクシーなどの公共交通機関は停止となります)。

参照:医療従事者の嘆願や7つの提言がまとめられた英語のニュースサイト(rappler)

ドゥテルテ大統領は8月10日の会見で、「感染拡大を抑制するために強化された規制レベルの期限を延長したい気持ちはあるが、政府にはもはや人々にお金を支給するための財源がない。」「みな自分自身で働いて生計をたてるしかない」と経済活動と感染防止の両立の難しさを述べています。

下表は規制レベルの変化を見やすくするために数値に置き換えたものです。(数字が大きいほど厳しい規制。フィリピンでは数値での表現はされていません)。

規制レベルに応じた規制内容がまとめられているサイト:ジェトロ(日本貿易振興機構)

4:ECQ(Enhanced Community Quarantine強化されたコミュニティ隔離措置)

4:ECQ(Enhanced Community Quarantine強化されたコミュニティ隔離措置)

3:MECQ(Modified Enhanced Community Quarantine修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置)

2:GCQ(General Community Quarantine一般的なコミュニティ隔離措置)

1:MGCQ(Modified General Community Quarantine修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置)

※カラバルソン地方の「1/2」は、地方内の行政地域によって規制レベルが異なっている(1の地域もあれば2の地域もある)ことを意味しています。

参照元:在フィリピン日本国大使館

【休校も続く】

フィリピンでは学校の休校も続いています。通常は4月・5月は夏休み(フィリピンでは3-5月が最も暑い季節)で6月から新学期が始まります。公立の学校は8月24日から再開とされていますが(私立は裁量が認められている)、ドゥテルテ大統領が対面での授業はワクチンが利用できるようになるまでは行わないという方針(公立も私立も)を打ち出しているため、リモート学習の準備がなされています。ネットにアクセスできない家庭の子供は、印刷された教材とラジオやテレビを使っての学習になるようです。準備不足を理由に、学校再開の延期を求める声が教員などからあがっているが、教育省は期日どおりに再開を目指していると報じられています。

参照元:英語のニュースサイト(rappler)

【バランゴン産地の感染状況】

下表は、主なバランゴン産地の感染者数をまとめています。絶対数は少ないものの、6月末時点に比べて増加している状況です。 データ元:フィリピン保健省

データ元:フィリピン保健省

・ネグロス西州の感染者のうち、73%がLSIs (Locally Stranded Individuals: 3月から5月のロックダウン時に旅行や仕事で地元を離れていた帰宅困難者)の感染確認で、次いで14%が海外から帰国した出稼ぎ労働者によるものです。

参照元:ネグロス西州のサイト

・ミンダナオ島のソクサージェン地方には、バランゴンバナナの産地が3つありますが、8月11日時点での累積の感染者数は、ツピ町で10人(人口約7万人/2015年)、レイクセブ町で8人(人口約9万人)、マキララ町で1人(人口約8万人)という状況です。

情報元:南コタバト州政府のサイト、コタバト州政府のFacebook

・ネグロス東州では、LSIsが運送業者の助手を装って域内に入ろうとする事例が発生したため、外部からの入域規制が8月7日から強化されました。この影響で、バナナの集荷のために西州から東州のマンティケル村に向かっていたATPIのトラックが検問所で入域を拒否されました。食品などの生活必需品を運ぶトラックは入域可能で必要書類も持参していましたが、集荷前のトラックには何も載せていなかったために偽装を疑われてしまったのです。そのためATPIは、急遽東州内でトラックを手配し、マンティケル村での集荷を行いました。(町から遠く離れた山奥にある村のため手配に苦労し、また費用も高くついてしまいました。)

また、東州のパッキングセンターで箱詰めされたバナナを輸出のために西州の港に運ぶために、通常はATPI所有の空のトラックが東州に取りに向かいますが、今週は東州内で販売するためのマスコバド糖(黒糖)を積むことで、検問所を通過することができています。

・ATPI事務所があるネグロス西州のバコロド市では感染拡大防止のため、8月1日から州外からバコロド市に入る際の制限を厳しくしています。この影響で、仮にATPIスタッフが東州で24時間以上滞在して仕事をした後に事務所があるバコロド市に入るためには、3日以内に発行されたPCR検査の陰性結果を提示する必要があります。

・バコロド市は、8月9日から3週連続で、日曜日に主要な3つの市場を閉鎖し、消毒を行うことを決めています。(動画:バコロド市のFacebookにアップされた消毒の様子)

ダバオ(ミンダナオ島)で最終検品中のジェイソンさん

・ミンダナオ島に駐在しているATPIスタッフも、コロナ禍の影響で家に戻れない日々が続いています。

ジェイソンさんはルソン島から単身赴任しており、本来であれば、3か月に一度、会社から休みをもらって家に帰ることができます。結婚式をあげる予定と、第一子の誕生に立ち会う予定がありましたが、移動制限があるため、どちらも実現しませんでした。

・ATPIは、現場で働くスタッフにフェイスシールドを支給しました。写真は北ルソンのスタッフの様子です。

なお、8月15日からは、公共交通機関(バス、ジープニー、タクシーなど)に乗る際は、フェイスシールドの着用が全国で義務化されます。

————————————————————————–

このニュースを読んだ感想・生産者へのメッセージなどありましたら

以下よりお寄せください。なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]

四半世紀を越えてバランゴンバナナを作り続けて~西ネグロス州シライ地域の生産者たち~from フィリピン (PtoP NEWS vol.38 2020.06)

1990年に西ネグロス州中部・ラグランハ地域の生産者たちと本格化したバランゴンバナナの民衆交易ですが、大型台風被害やバナナ病害バンチトップに見舞われ、安定した出荷が難しくなるなか、産地は周囲の地域に広がっていきました。

そのひとつ、西ネグロス州北部・シライ地域では、もともとバランゴンバナナを栽培して地元の市場に出荷していた農民と出会い、オルタートレードはシライ地域から日本へのバナナの出荷を93年に開始しました。

ところがここでも2004年ごろからバンチトップ病害が広がり、収穫することができなくなってしまいます。

ところがここでも2004年ごろからバンチトップ病害が広がり、収穫することができなくなってしまいます。

対策として病害にかかったバナナの徹底した抜き取りと植え替えを行い、病害撲滅に成功したシライ地域ではその後バランゴンバナナの最盛期となります。

ところが08年に入ってバンチトップ病害が再発して状況は深刻化し、復活が困難となった多くの生産者がサトウキビや他の作物栽培に転換せざるを得ない状況となりました。

パレンシア親子にとってのバランゴンバナナ

エディ・パレンシアさん(69歳)は93年、弟のジュンさん(46歳)は98年からオルタートレードへのバランゴンバナナの出荷を始めました。すでに他界した父ロレンソ・パレンシアさんも当初からの生産者でした。

ロレンソさんは、近くのサトウキビ畑と道路の間の畦(誰の土地でもない、という自己判断で)にまでちゃっかりバランゴンバナナを育てていました。袋掛け作業などはもっぱら息子やオルタートレードのスタッフが手伝うことになるのですが、本人はバランゴンバナナからの収入で妻のために家を建てテレビも買ったと、自慢げに訪問者に話すひょうきんな小農民でした。

息子のエディさんは地元の学校を卒業後、マニラに出て建設業の仕事に就き、次にクルーズ船の乗組員となって世界を航海しました。

高額な収入がありながら、34歳ごろに船を降りて故郷に戻り農業を始めた理由を聞くと「建設の仕事も船の仕事も契約が切れると仕事を失ってしまうけれども、農業はそういうことはないからだ」と言います。

父親から有機農法を教え込まれ、サトウキビも化学肥料を使わない栽培をしていたそうです。400本から始めたバランゴンバナナを4年後には2000本まで増やしましたが、バンチトップ病害で300本に激減。収入を補うためにココナッツなどを出荷しながらバナナの栽培を続けてきたにも関わらず、2019年の台風被害で全滅状態になってしまいます。

村の開発が進むなか、弟と一緒に「土地は手放したくない、農業を続けていきたい」と、再び300本のバランゴンバナナを植え込みました。

弟のジュンさんも、学校卒業後は製糖工場の警備員の仕事に就いたのですが、父親に学んで農業を継ぎ、バランゴンバナナの栽培を止めないようにと仲間たちを説得しています。

農業一筋のサムエルさんとレネボイさん

サムエル・シオテさん(48歳)は、学校を卒業してすぐに農業を始めました。「私は村の若者たちのように外に出稼ぎに行くことは考えませんでした。農業が好きで父親の後を継ぎました」と、3haの畑ではココナッツやサトウキビ、トウモロコシなどを栽培しています。

バランゴンバナナは川沿いの傾斜地に植え、風の吹き方などをよく観察して被害が少なくなる対策をしています。「バランゴンバナナは安定した収入源なので、農業で生計を立てていくには重要です」と語るサムエルさん。余裕ができたら畜産をやってみたいという夢があるそうです。

レネボイ・ソムブリアさん(50歳)は、知人の紹介でオルタートレードへの出荷を始めました。バランゴンバナナを生産しながら、24歳になってハイスクールで学び、30歳でカレッジを卒業しました。とにかく学ぶことが大切だと考えて頑張ったそうです。

灌漑設備がない場所では木々の間にバナナを植えた方が生育が良いことを発見して実践したり、糞やおが屑などが手に入ると作物に合う堆肥づくりを試したりとチャレンジ精神旺盛で、シライ地域を有機の村にしたいという夢もあります。

シライ地域はもともと町へのアクセスが容易で、学校を卒業すると町で就職することもでき、生産物は地元市場に販売できる地域でした。

しかし、バランゴンバナナの民衆交易を経験することでより安定した生計を立てることができるようになり、持続可能な農業への関心も高まったという話を農民たちから聞くことができました。

最近のエコツーリズムという新しい開発に対しても農業を軸としたサステイナブルな地域づくりを目指していく生産者たちの気運も感じました。

幕田恵美子(まくた・えみこ/ATJ)

民衆交易産地における新型コロナウィルスの状況

新型コロナウィルスの世界的な感染拡大が続いています。民衆交易の現場では生産者たちがどのような生活を送っているのでしょうか。また、生産活動に影響や支障は出ていないのでしょうか。状況を産地ごとに随時報告します。

◆インドネシア(エコシュリンプ産地) ◆東ティモール(コーヒー産地)

◆インドネシア・パプア(カカオ産地) ◆パレスチナ(オリーブオイル産地)

=======================================

◆フィリピン(バランゴンバナナ・マスコバド糖産地)

=======================================

〇2020年8月14日

ダバオ(ミンダナオ島)で最終検品中のジェイソンさん

7月末から連日のように4,000人前後の新規感染者の発表があります。8月10日は6,958人に達し、その約60%はマニラ首都圏での感染者です。8月11日時点で、累計の感染者は139,538人、死者数は2,312人にのぼっています。陽性率は10%を超えてきています。感染者の48.5%が20代および30代で、死者数の61.7%が60歳以上で占められています。現在の感染者の内、約91%が軽症、約7%が無症状という状況です。

〇2020年7月6日

バランゴンの産地はすべて、現段階で政府による規制レベルの中で最も緩い地域に属しています。規制の緩和を受けて、現在出荷が止まっているバランゴンの産地はありません。オルタートレード・フィリピン社スタッフも通常の体制に戻っていますが、マスク着用やソーシャルディスタンス、出社時の検温など実施しています。州境を超える長距離バスはまだ運行されていなかったり、フィリピン国内での島間の移動は依然として禁止されているため、職員が産地を訪ねることはまだ困難です。

〇2020年5月11日

全国の感染者の7割近くを占めるマニラ首都圏では依然としてロックダウンが継続されています。一方、バランゴンバナナの産地は感染者数が少ないため、隔離措置や市町村をまたぐ移動も緩和されました。西ネグロス州では農業、漁業、病院、小売業などは全面的に、生活必需品以外の製造業、床屋、修理業などは50%の事業再開が可能となり、日常の暮らしが徐々に戻りつつあります。ネグロスではバランゴン生産者やスタッフに感染者は出ていないとのことです。

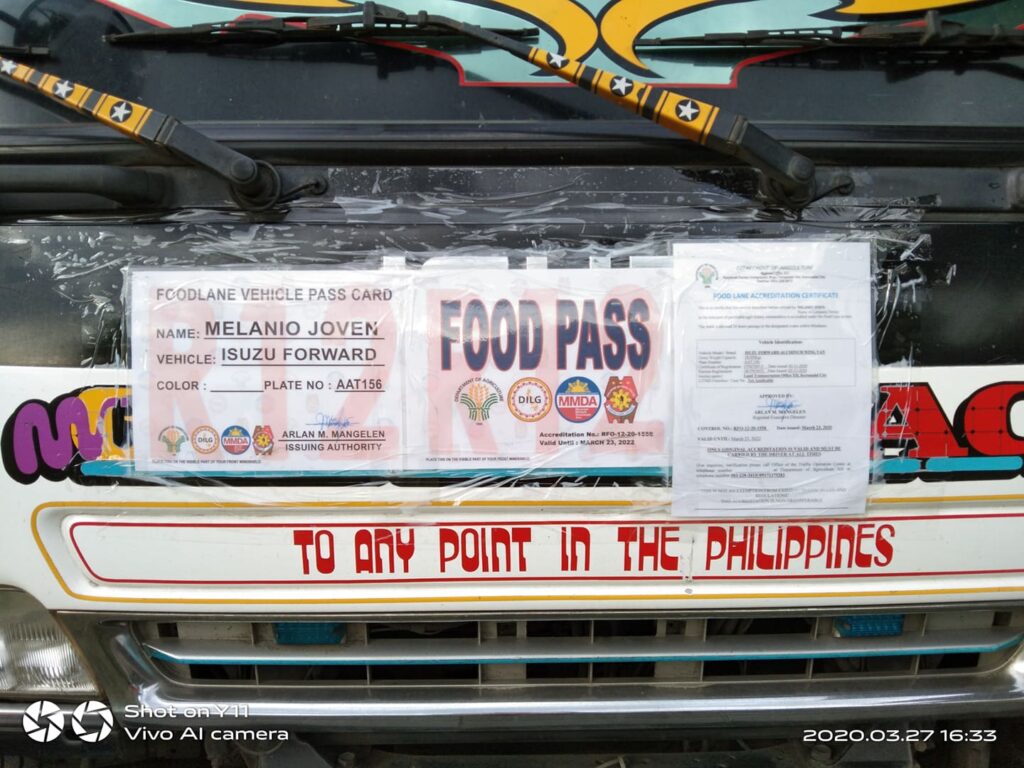

バナナを運ぶトラックに貼られた通行許可書(ミンダナオ島)

〇2020年4月17日

マスコバド糖およびバランゴンバナナの産地であるネグロス島においては、東京に比べるとかなり感染者数が少ない段階で、西州が3月30日、東州が4月3日からロックダウン(都市封鎖)になっています。4月15日時点では、都市封鎖の期間は西州は4月30日まで、東州は5月2日までとされています。(共に当初の予定よりも延長されています。)

ロックダウン後は、人の移動が厳しく制限され1世帯に1枚の外出許可書が配布されました。家から外出できるのは1人のみで、外出時にはマスク着用が義務付けられています。自治体をまたいでの移動も厳しく制限されているほか、飛行機や船を使ってのネグロス島と他島間の人の移動は停止されています。

貨物については規制の対象外で、農家は外出制限の対象外であるため、ネグロス島でのバランゴンバナナの出荷はなんとか継続できる見込みです。

しかし、州内の自治体によって規制内容が異なるケースがあったり、検問強化で激しい交通渋滞が発生したりと、日ごとに状況が変化している中で、バランゴンバナナは生産者にとって貴重な収入源であるため、集荷を担うスタッフは出荷が継続できるように尽力してくれています。

=======================================

◆インドネシア(エコシュリンプ産地)

=======================================

〇2020年4-6月の状況

インドネシアにおける新型コロナウイルスの拡大は、首都ジャカルタから始まり、そこから各地に広がったと考えられています。2020年3月31日付大統領令において公衆保健緊急事態が宣言され、新型コロナウイルスへの迅速対応における大規模社会的制限に関する政令が発布されました。具体的には、学校の休校、職場の業務休止、宗教活動の制限、社会文化活動の制限、交通手段の制限など、細かく定められています。

6月17日現在、新型コロナウイルスによる全国の感染者が3万8277名、死者2134名と広がっており、政府は国内の移動制限(陸路、空路、海路の旅客の往来を原則禁止)や、夜間の営業禁止など、厳しい措置を取っています。

ATINA工場敷地内に入る前には丁寧な手洗いが必要

しかしながら、飲食産業に関しては、パンデミック(世界的な感染爆発)下においても「健康を守るためのプロトコール(規定)」を適用したうえでの業務継続は可能である、という産業大臣の決定があり、オルター・トレード・インドネシア社(ATINA)でも、加工工場のすべての部門で規定をしっかり守りながら操業を継続しています。

■生産者とのコミュニケーションを大切に

新型コロナウィルスの拡大は、水産業を含めて各界に多大な影響を及ぼしていることは紛れもない事実です。しかし、エコシュリンプの養殖池における実務的な問題はまったくなく、エコシュリンプの生産者は通常通り、養殖池での生産・収獲を続けてきています。一方で、感染拡大を防ぐための地域における防疫対策は強化され、各地の生産者たちは養殖池エリアへの外部者のアクセスを制限し、基本的に地元住民(生産者)しか入域できないようにしています。けれども、ATINAの監査員は例外として、養殖池を訪問することを認められています。必ずATINAの制服を着用し、身分証明書を所持して地域の検問を通過することがルーティーンになっています。当初、外部からの来訪者を嫌がる生産者もいましたが、ATINAは地域の生産者のリーダーと協議し、エコシュリンプが事前監査がルールであることをあらためて理解してもらったうえで、 監査員による養殖池の訪問と監査を実施しています。

生産者にとっての障壁は、優良な稚エビの入手がしづらくなっていることです。品質の良い親エビはアチェ※から届いていますが、新型コロナウィルスのパンデミックによって、多くの飛行機の運航中止や減便が続いており、いつ通常に戻るかはわからない状況です。また、シドアルジョにある多くの工場は、市場からの需要が止まったことで、操業を減らしたり、止めたりせざるを得なくなりました。当初は、こうした一般的な状況を見て、一部のエコシュリンプ生産者は、自分たちが収獲したエビも買ってもらえないのではないか、というようなパニックに陥った人もいました。しかし、ATINAはすぐに各地の生産者とコミュニケーションをとりました。東ジャワのシドアルジョとグレシックでは、監査スタッフが生産者を訪問し、また、南スラウェシのピンランでは、オンラインビデオ会議ツールを活用して、通常通りのスケジュールでエコシュリンプの買い付けを実施することを説明したので、生産者の不安はすぐになくなりました。

■南スラウェシでの買い付けを休止

しかしながら、5月中旬、スラウェシ島のマカッサルとジャワ島のスラバヤを結ぶ飛行機の運行が突然止まるという事態になり、ATINA工場まで航空便でエビを輸送しているため、ピンランでのエビの買い付けを休止せざるを得なくなってしまいました。当然ながら、ピンランのエビ生産者たちは大きな不安を感じていますが、どうしようもない状況であるということには理解を示してくれています。ただ、残念なことに、ATINAの買い付けがストップしてしまって以降、養殖池からエビが盗まれるという事件が発生しているとの報告が届いています。

このように、エコシュリンプの生産者も直接的、間接的な影響を受けていますが、生産者と消費者の関係性をより強くすることで、共に新型コロナウィルスの世界的パンデミックの時代を乗り越えたいと強く思います。(報告:ATINAヘンドラ・グナワン)(APLA機関紙『ハリーナ』2020年8月号特別報告から)

※スマトラ北端に位置し、西はインド洋、東はマラッカ海峡、北はアンダマン海に面している。2004年12月に発生したスマトラ島沖・津波では約13万人もの死者数が出るほど、甚大な被害を受けた。

=======================================

◆東ティモール(コーヒー産地)

=======================================

〇2020年4-5月の状況について

東ティモールでは2020年3月27日に1カ月の期限付きで非常事態宣言が発令され、28日から、移動、5人以上が集まること、不要不急の屋外での活動、宗教行事や慶事行事が制限されました。学校もすべて休校となっています。その後国会で2度の延長が通り、6月中旬現在も非常事態宣言下にあります。

独立から今年で18年目を迎える小さな島国、東ティモール。医療インフラに限りがあること、隣国インドネシアで感染が拡大していることなどから、感染拡大を防ぐための措置が続いています。

APLAの現地スタッフや首都ディリ在住の松村優衣子さんから話を聞く限り、非常事態宣言が発令された直後は、市民の多くは新型コロナウイルスについてわからないことが多いことからある種のパニックや恐怖に襲われ、家にこもって過ごす人がほとんどだったそうで、ディリ市内は閑散としていたそうです。しかしながら、1週間ほど経つと、状況に慣れてきた人が多く、だいぶ落ち着いてきたと言います。ディリなどでも日用品を販売するお店は、1家庭に1人のみの来店、開店時間を短くする、手洗いとマスク着用を徹底するといった対策を取りながら当初から営業を続けていましたが、東京で緊急事態宣言の発令について報道された時のような「買い占め」は発生しなかったといいます。そもそも金銭的な余裕がない市民がほとんどで、「買い占め」をできる人が少ないという事情もありそうです。なお、政府は、非常事態宣言下の経済状況を鑑み、1世帯につき100米ドルの補助金の支給を発表しましたが、実際に支給がされ始めたのは、6月に入ってから。対応の遅さは日本も同じですね……。

■コーヒー産地では

エルメラ県のコーヒー産地からは、町で週に1〜2度開かれる定期市が開催されないことで、自分たちが作った野菜を売る場所がなくなる、生活に必要な日用品やお米などを購入することができない、といったことから、大きな不安を感じているという声が届いてきていました。これに対して、現地のオルター・トレード・ティモール社(ATT)では、5月前半に667世帯に米、食用油、石けんの支援を実施したそうです。コーヒーの買い付けに使うトラックにディリで購入したそれらの物資を積み込み、エルメラ県内各村のコーヒー生産者グループに運ぶ様子は、こちらから動画でご覧いただけます。なお、エルメラ県ではコーヒーの収穫シーズンが始まりました。生産者が収穫・加工したコーヒーの買い付け、輸出という一連のプロセスに大きな影響が出ないことを心から祈るばかりです。

APLAは、この間、コーヒー生産者地域での作物の多様化やエルメラ県内の公立学校での学校菜園・環境教育活動を続けてきましたが、非常事態宣言下においてはディリ在住のスタッフが移動することも難しく、活動は休止せざるを得ない状況が続いてきました。現在状況を見ながら、スタッフたちは活動を再開させる準備を進めています。(APLA機関紙『ハリーナ』2020年8月号特別報告から)

=======================================

=======================================

〇2020年8月1日

パプア州全体では感染者数1211名、その多くは、現地パートナーのカカオキタ社が活動するジャヤプラ県に集中(854名)しています(6月12日現在)。ジャヤプラ県では、医療施設が十分でない事もあり、3月から空港と港を封鎖するなど、早めにCOVID-19対策を進めていますが、市場などの人が集まる場所でクラスターが発生しています。

カカオキタ社の事務所がある町の大通りでも、COVID−19対策の啓蒙のためのバナーが至る所に掲げられ、町中の食堂、商店、スーパーの入り口には、臨時の手洗い場所と石鹸が設置されています。スーパーをはじめ商業施設の入り口では警備員による検温と手の消毒を求められ、予防対策はかなり徹底しています。

この間、政府により午後2時以降の外出・移動規制が出されていたため、カカオキタのスタッフたちも生産地の村でのカカオ豆の買い付けは、早朝に出て昼過ぎには戻るという形を取り、午後の活動を休止していました。村での生活には何も変わりがないことが確認できていましたが、6月に入り規制が緩和されたことから、町の人びとの暮らしも徐々に通常に戻りつつあります。

また、カカオキタでは生産者の生産物(カカオ、マンゴー、野菜など)を使ったアイスクリームやお菓子の製造・販売を行うカフェのオープンに向けて準備を進めてきていましたが、COVID-19対策のために、飲食はまだ始めることができていません。それでも、アイスクリームやお菓子の持ち帰り販売を積極的に行なっています。カカオキタの若手スタッフと地域の起業家やNGOとがつながり、COVID-19予防を兼ねたアイスクリームの販促キャンペーンの活動を展開してきました。

このキャンペーンは、カカオキタのチョコレート・アイスクリームを購入してもらうと、市場で働く女性たちに石けんやマスクを寄付するというもので、カフェのスタッフやSNSでつながった仲間たちがキャンペーンを立案し、製造や配送まで分担して作業しました。

キャンペーンの効果もあり、1ヶ月で過去最高の約2000個のアイスクリームを売り上げ、5月16日、キャンペーンスタッフ全員で州都ジャヤプラにあるPasar Mama Mama(お母さんたちの市場)を訪れて、そこで働く女性たちに石けんを配布しました。また別の日に、教会で布マスクを配布しました。

カカオキタカフェのマーケティングを担当するアプリは、「コロナウイルスの脅威が広がるなか、人びとへの啓発と感染の予防に貢献できるうえに、カカオキタの売り上げにつながるWin-Winのモデルになれば嬉しい」と話しています。(APLA機関紙『ハリーナ』2020年8月号特別報告から)

=======================================

=======================================

〇2020年4-5月に実施された支援活動(PARC)

パレスチナ農業復興委員会(PARC)はエルサレムやラマラといった主要都市だけでなく、パレスチナの食糧庫として知られるヨルダン川渓谷の農村部でも食料の配布を行いました。イスラエルで感染者数が激増し、イスラエル政府が同国内で働いていたパレスチナ人労働者に帰宅命令を出したため、収入の道が途絶えた家族、及び移動制限のため農産物を販売できなくなった農民を対象に行いました。

フードバスケットを届けている様子

フードバスケット

また、海外のフェアトレード団体や人道団体に協力を呼び掛けて1500家族にフードバスケットを提供しました。フードバスケットの中身は小麦粉や調味料、オリーブオイル、消毒用アルコールなどです。日本でも グリーンコープ生活協同組合連合会とオイシックス・ラ・大地株式会社が資金協力をしました。

〇2020年4-5月に実施された支援活動(UAWC)

食料配布の後、パレスチナ農業開発センター(UAWC)は「土地に戻って耕そう」キャンペーンに取り組みました。

家庭菜園でズッキーニを収穫

市場が閉鎖されたり、移動制限のため農産物が手に入りづらい状況となったことをうけ、自家消費用の野菜栽培が出来るように、短期間で育つキュウリ、ナス、トマト、オクラ、ズッキーニ、カボチャ、インゲン、スイカなどの夏野菜の苗を約3,000家族に配布しました。UAWCは2003年に在来種の種子銀行を設立し、パレスチナの気候風土で育まれた在来種の保存と普及に取り組んできましたが、その活動が役に立ちました。

住民たちは庭や空き地、屋上やベランダなど空間があればどこでも工夫して菜園を作りました。配った苗は最終的に40万本に達し、住民が新鮮で栄養ある野菜を手にすることが出来ました。

ペットボトルがプランターに

種子銀行で配布用の野菜苗を育てる

〇2020年3月31日

今月5日、初の新型コロナウィルス感染者が確認されました。場所はキリスト生誕の地として知られ、世界的な観光地でもあるベツレヘム市。翌日にベツレヘム市はロックダウン(封鎖)され、それから2週間以上にわたって封鎖が続いたため、食料、特に野菜が不足する事態になりました。

ベツレヘムに野菜を運ぶトラック

住民からの支援要請を受けたオリーブオイルの出荷団体パレスチナ農業開発センター(UAWC)は、ヨルダン川渓谷の農民に協力を依頼。200人以上の農民と8つの生産者組合が応えて、23日、UAWCが手配した4台のトラックに25トンもの野菜を積んでベツレヘムの市民に届けました。野菜はヨルダン川渓谷と西岸地区北部の農民が無償提供しました。

ウェブサイトの情報によると、パレスチナでは3月末までに100人以上が感染し、ヨルダン川西岸地区のすべての学校、大学、モスクや教会は3月5日から1か月間閉鎖されているそうです。パレスチナでも一日も早く新型コロナが収束するようにエールを送りたいと思います。

【バナナニュース304号】チャレンジ精神旺盛なレネボイさん ~西ネグロス州・シライ市パタグ地域のバランゴン生産者~

バナナ民衆交易に出会って、夢叶う!

イチゴが実をつけました。甘いです!

レネボイ・ソンブリアさんは1969年生まれ、父親はトルダンなどローカルなバナナを地元の市場に出荷する農民でしたが、レネボイさんが19歳のときに亡くなりました。レネボイさんは学校に行くことも諦め、父親の農業を継いで家族の面倒を見るようになりました。地元にたくさんあったバランゴンバナナを市場に出荷していましたが、「安いバナナ」だったと言います。

95年ごろに、知人に紹介されてオルタートレードにバランゴンバナナを出荷するようになりました。バランゴンバナナからの収入が安定するなかで、「学ぶことは大切」という信念を持ち続けていたレネボイさんは、24歳になってから高校で学び、30歳で大学を卒業しました。レネボイさんが自分で稼いで実現した夢ですが、バナナ民衆交易に出会えたことにとても感謝しています。

なんでもやってみる探究心!

堆肥や液肥づくりの実験

レネボイさんは、シライ市周辺では一番多くバランゴンバナナを出荷しています。

畑には果樹や防風林の役割も兼ねた木々が植え込まれ、多様な作物を混植する畑づくりや、有機物を利用した堆肥や液肥をつくってみるのが楽しいと言います。「バナナの圃場がある地域は2月~4月は長期的な乾季になるのですが、灌漑設備もないのです。対策として圃場に木々を植えて保水力をつけています」「単作は土壌によくないので多様な作物栽培が大切なんです」などと、周囲の気候風土のことをよく観察して適切な対策を考えています。

苗づくり

セミナーなどで何かを学ぶと、オルタートレードのスタッフと議論しながら、自分でいろいろやってみる、上手くいったら地域の仲間たちに教えるという行動派のレネボイさんは、オルタートレードの地域づくり担当スタッフに起用され活躍しています。

農業とオルタートレード・スタッフの二足の草鞋で大忙しですが、スタッフとしての収入を家族のために使えるので、バランゴンバナナからの収入は農業資材や実験に必要なものに充てることができると喜んでいます。しかし、レネボイさんとて1日24時間しかありません。今は手のかかる野菜づくりはできないと、果樹栽培に重点を置いています。

また、地域のNGOが支援するイチゴ栽培プロジェクトにも参加しています。有機栽培までは求められていないのですが、レネボイさんは独自で有機栽培をめざして取り組んでいます。夢は、レタスやキャベツなど付加価値のある野菜の有機栽培に成功して地域に広げることです。「バコロド市のレストランで有機栽培野菜の買い付けを検討しているらしい。地域の農民グループとして有機認証をつけた野菜を出荷してみたい。」と、夢の実現へのロードマップはかなり見えてきたようです。

学校が休みでもないのに息子さんがちょいちょいレネボイさんの畑に通ってきます。「学校より農業がおもしろい」と話しているそうですが、学ぶことは大切だと考えているレネボイさん、そして自分が苦労した経験から、父親としては「農業が好きなのは嬉しいけれども、勉強はして欲しい…」と複雑な心境だと苦笑いしています。

※バランゴンバナナは、オルター・トレード・ジャパン(ATJ)が、日本に輸入して、株主生協・団体や共同購入グループ、自然食品店などにお届けしています。

・個人の方はこちらからもご注文いただけます。

・バランゴンバナナ詳細はこちら。

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]

【続報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症の状況③

フィリピンにおける状況の続報です(前回の報告はこちらをご覧ください)。

※8/14更新:新しい続報はこちらをご覧ください。

【全体状況】

6月以降、フィリピンの新規感染者数は増加傾向にあります。要因としてフィリピン保健省は、PCR検査数の増加(現在の検査能力は1日1.6万件)や、セブ市における感染拡大をあげています。6/16から6/24の期間において、マニラでの陽性率が7.2%に対してセブでは32.8%に達しているとのことです。その他の要因として、新規感染者数の発表方法の変更(詳細は文末の参考2で説明)も挙げられています。

参照元:

・日本:NHK特設サイト

・フィリピン:Our world in Data

【バランゴンの産地がある地域の感染者数】

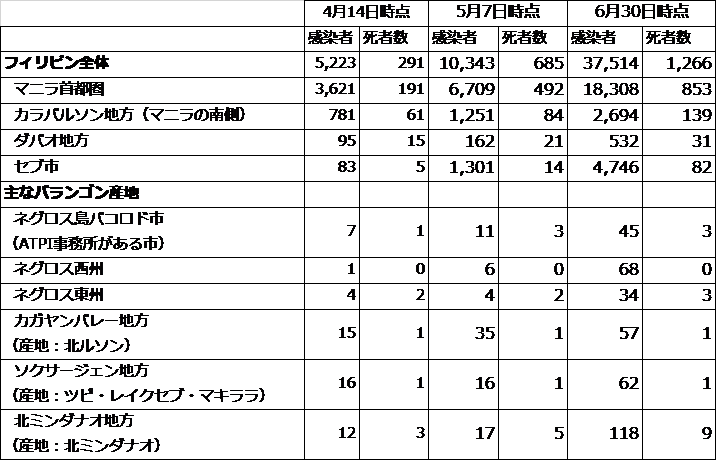

バランゴンバナナの産地では、感染者数は少ない数字で推移しています。例えばネグロス西州では、感染者数が5月に比べると10倍になっていますが、これは主にマニラやセブから戻ってきた人たちです。

現地での買付や輸出を担っているATPIによると、バランゴンバナナ生産者やスタッフに感染者は出ていないとのことです。

参照元:フィリピン保健省

地域ごとの規制レベルは段階的に引き下げられています。下表は規制レベルの変化を見やすくするために数値に置き換えたものです。(数字が大きいほど厳しい規制。フィリピンでは数値での表現はされていません)。「4」がいわゆるロックダウンの状況で、セブ市のみが現在「4」です。

【規制レベルの推移】 4:ECQ(Enhanced Community Quarantine強化されたコミュニティ隔離措置)

4:ECQ(Enhanced Community Quarantine強化されたコミュニティ隔離措置)

3:MECQ(Modified Enhanced Community Quarantine修正を加えた強化されたコミュニティ隔離措置)

2:GCQ(General Community Quarantine一般的なコミュニティ隔離措置)

1:MGCQ(Modified General Community Quarantine修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置)

参照元:在フィリピン日本国大使館

フィリピン政府は5月末に、感染者数が増加傾向にある中で、6月以降のマニラ首都圏などでの規制の緩和を決めましたが、ドゥテルテ大統領は記者会見で、人口あたりの死亡者の少なさや(フィリピンの人口は2018年時点で約1億人)、感染者の多くが軽症であることを理由として挙げていました。

バランゴンの産地はすべて、現段階で存在している規制レベルの中で、規制の一番低い地域に属しています。ただ、ネグロス東州の自治体(市町村)の中には独自に厳しい規制を継続している地域があり(西州に隣接しているカンラオン市)、東州の一部のバナナについては、遠いルートで西州の港までバナナを運ぶ状況が続いています(通常3-4時間で運べるところが6時間かかっています)。

ATPI・ATPF社内の様子:バナナ事業責任者のレイさんの誕生日を祝う一コマ(7月2日)

バコロド市がロックダウン下にあったときはATPI/ATPFは縮小した勤務体制でしたが、現在は通常の出社体制に戻っています。マスクの着用やソーシャルディスタンス、出社時の検温などが実施されているとのことです。

ネグロスではバランゴン産地のある地方の村に行くことは可能になってはいるものの、まだ以前のように容易に訪問できる状況にはないとのことです。特に、東ネグロス州の規制は厳しく、ATPI事務所がある西ネグロス州から入る際には、商用目的の移動であることの証明書に加えて健康診断書の提示が必須であり、また胸部X線の診断書の提示も求められるそうです。(健康診断書(一般的な検診内容)の有効期限は1週間、X線は1度のみ受ければ可)。北ルソンのバナナをトラックでマニラに運ぶ際やミンダナオ島の各産地からトラックでダバオにバナナを運ぶ際には、X線の結果を求められることはないそうです。

ネグロスの東州と西州を結ぶ長距離バスはまだ運行されていません。ミンダナオ島の長距離バスも同様とのことです。

また、フィリピン国内での島間の移動は依然として禁止されているため、ATPIスタッフがミンダナオ島などの産地に出張することはまだ出来ない状況です。(※7月から一部の国内線フライトの運航が再開されているようですが、まだ不安定な状況にあるようです)。

東ネグロスのパッキングセンターの様子(5月上旬)

規制の緩和を受けて、現在出荷が止まっているバランゴンの産地はありません。パッキング作業も通常どおり行われています。

東ネグロス州ボナウォン村の集荷所の様子(5月上旬)①

東ネグロス州ボナウォン村の集荷所の様子(5月上旬)②

参考1)フィリピン政府のデータを元に国連人道問題調整事務所(OCHA)がまとめている6月30日発表の概況報告

- 37,514人の感染者のうち、10,233人が回復している。

- 感染者の6%が軽症である。

- 1,266人の死者のうち、70歳以上が7%、60~69歳が29.8%、50~59歳が17.9%を占めている。

- 96%の病院の病床は余裕がある状況である一方、セブ市の病床がひっ迫した状況にある。

- 海外から帰還した出稼ぎ労働者や、ロックダウン時に旅行や仕事で地元を離れていた帰宅困難者の感染確認が目立っている。

5月28日以降の政府発表から、過去に行われた検査で未整理で集計されていなかった分が追加されています。そのため、5月28日以降は、freshな陽性結果(検査結果が出て3日以内のもの)とlateな陽性結果(検査結果が出てから4日以上経過したもの)がそれぞれ発表され、その合算値が一日の新規感染者数となっています。(5月末時点で6,800件の未整理の陽性データがあり、重複を削除する作業などを行ったうえで、lateな陽性結果として日々公表されています)。6月前半は、lateな陽性結果が過半数を占めていましたが、後半はfreshな陽性結果が増加しており、マニラとセブを中心に感染拡大が続いている状況がうかがえます。

参照元:

・Our world in Data

・ABS-CBN Newsのグラフ

参考3)フィリピンの陽性率の推移 グラフ参照元:フィリピン保健省

グラフ参照元:フィリピン保健省

————————————————————————–

このニュースを読んだ感想・生産者へのメッセージなどありましたら

以下よりお寄せください。なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]

【バナナニュース303号】バランゴンバナナを作り続けて29年 ~ランタワン地域の生産者サムエルさん~

ネグロス西州・シライ市ランタワン地域のサムエル・シオテさん(48歳)は、若いころから農業が好きで、地元の学校を卒業すると、20歳で迷うことなく父親の農業を継いだと言います。サムエルさんは5人兄弟で、兄と弟の2人は近所の若者がそうであるように村の外に出て仕事に就きました。妹は結婚して家を出ました。母親はすでに亡くなり、現在は77 歳の父親と同居しています。近所に住む末の弟が畑の仕事を手伝っています。サムエルさんは独身ですが、甥や姪にお小遣いをあげたりして助けているそうです。

バナナも最初はいろいろな種類のバナナを栽培してシライ市の市場に出荷していましたが、1990年にオルタートレードへの出荷のためにバランゴンバナナを500本植えて、翌年から出荷を開始しました。1000本~3000本まで増やしたこともありましたが、バンチートップ病(バナナの病害)や台風、干ばつなどの被害を受けて、今は700本くらいに減っています。

バナナの手入れ作業をするレネボイさん

「それでもこの地域では自分が一番多い!・・・でも隣村のレネボイには負ける!」と、寡黙で多くを語らないサムエルさんですが、このときばかりは茶目っ気がのぞいてにんまり。レネボイさんはサムエルさんの友人で、バナナの植え方や堆肥づくりなどさまざまな実験を楽しんでいる農民です。

サムエルさんは父親から農地3ヘクタールを継ぎ、サトウキビ、トウモロコシ、サツマイモ、ココナッツなどを作っています。バナナは、風向きや水はけなどを考えて川沿いの土手に植えていると言います。サトウキビは年一回の収穫、農産物は価格が変動するなかで、バランゴンバナナは一年を通じて定期的な収入が見込めるので、農業で生計をたてていくには必要だと感じています。病害の問題でバランゴンバナナの収穫が危ぶまれたときには、途絶えさせないようにと必死で対策に取り組みました。

バランゴンを始めてからはセミナーに参加する機会もあり、農民仲間もできました。立派に育ったバナナを見るのが嬉しいと話しながら、「化学合成農薬や化学肥料を使わずにつくったバナナだよ!この農法ではバナナも健康に育つんだよ」と、自分が育てたバランゴンバナナに誇りを持っています。

————————————————————————–

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース302号】バランゴンバナナを作り続けて26年 ~ダクダオ地域の生産者エディさん~

ネグロス西州・シライ市のダクダオ地域で暮らすエディ・パレンシアさん(69歳)は、バランゴンバナナ栽培を26年間続けています。

エディさんは、当時この地域のほとんどの若者がそうであったように、ハイスクールを卒業すると同時に地元を離れて職を得ました。マニラで建設の仕事に就いた後、船乗り(料理人)となってクルーズ船にも乗り世界を航海しました。33歳を過ぎた頃、ドルでかなり良い収入がありながらも故郷に戻り農業を始めました。父親のロレンソ・パレンシアさんは有機農法を推奨する農民でバランゴンバナナも栽培していました。「有機農法は、持続的に作物をつくれるような環境を守れるし、仕事をする我々も、できた作物を食べる人にとっても安全なんだ」と、子どもたちに話していました。

エディさんが、高額の収入を捨てて農業を選んだのは、「建設の仕事も船の仕事も契約が切れると失職してしまう。農業は自分が続けていく限り、有機農業ならなおさら持続可能だ」と考えているからです。

エディさんがバランゴンバナナを始めたのは、ちょうどこの地域でバランゴンバナナ出荷がピークとなった1993年頃で、400本を作付しました。その後4年で2000本まで増やしましたが、バンチートップ病害で300本まで減ってしまいました。ココナッツなどを出荷しつつ、集中的な病害バナナの抜き取りと植え替え作戦に参加するなど試行錯誤しながら、何とか栽培を継続してきました。2019年7~8月に相次いだ台風の影響でほぼ全滅状態になってしまいましたが、すぐに300本のバランゴンバナナを植えました。

実は、弟のジュンさんもバランゴンバナナ生産者です。地元の学校を卒業してネグロス島内にある製糖工場で職を得ましたが、地元に戻って農業を始めたのです。ジュンさんは「バナナも他の作物も、喜んで食べてくれる人のためにつくれることが嬉しい」と言って、農業を楽しんでいるようです。

パレンシア兄弟は、バランゴンバナナ民衆交易のように、定期的に安定価格で買い取られる仕組みは、農業でやっていくためには大切なことで、地域からなくしてはならないと考え、仲間たちにもバランゴンバナナを続けていくことを呼びかけています。

—————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

【続報】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症の状況②

フィリピンにおける状況の続報です(前回の報告はこちらをご覧ください)。

※7/6更新:新しい続報はこちらをご覧ください。

感染者数は下表のように、約3週間で倍増しています。

◆フィリピンの感染状況

| 4月14日時点 | 5月7日時点 | |||

| 感染者数 | 死者数 | 感染者数 | 死者数 | |

| フィリピン全体 | 5,223 | 291 | 10,343 | 685 |

| マニラ首都圏 | 3,621 | 191 | 6,709 | 492 |

| カラバルソン地方(マニラの南側) | 781 | 61 | 1,251 | 84 |

| ダバオ地方 | 95 | 15 | 162 | 21 |

| 主なバランゴンバナナ産地 | ||||

| ネグロス島バコロド市 (ATPI事務所がある市) |

7 | 1 | 11 | 3 |

| ネグロス西州 | 1 | 0 | 6 | 0 |

| ネグロス東州 | 4 | 2 | 4 | 2 |

| カガヤンバレー地方 (産地:北ルソン) |

15 | 1 | 35 | 1 |

| ソクサージェン地方 (産地:ツピ・レイクセブ・マキララ) |

16 | 1 | 16 | 1 |

| 北ミンダナオ地方 (産地:北ミンダナオ) |

12 | 3 | 17 | 5 |

データ元:

- フィリピン保健省のCOVID-19のWebサイト

- バコロド市Facebook

(バコロド市はネグロス西州に位置しているが、西州とは行政区が異なる) - ネグロス西州のWebサイト

- ネグロス東州のFacebook

フィリピン政府のデータを元に国連人道問題調整事務所(OCHA)がまとめている資料※1によると、5月5日時点で検査機関から集約されたPCR検査の対象人数は約12.6万人で陽性率は約10%です。(陽性者は約1.3万人と上表の政府公式発表の数値と異なりますが、検査機関からのデータを精査した上で公式発表となるようです。)

陽性者の86%は軽症であり、感染者数が2倍になる日数は、以前の3日間から、5日間へと緩やかになっているとのことです。

ちなみに、ネグロス西州の陽性率は1.6%(376人中6人)、東州は0.6%(681人中4人)という状況です(各州のWebサイトにある情報)。ATPIによると、ネグロスではバランゴン生産者やスタッフに感染者は出ていないとのことです。

バランゴン産地は規制緩和

マニラ首都圏では依然として厳しい状況が続いており、3月17日から始まったロックダウン(ECQ:Enhanced Community Quarantine:強化されたコミュニティ隔離措置)が二度にわたり延長され5月15日まで継続することが決まっています。5月3日から5日にかけて、マニラ港も含まれるトンド地域(感染者数が多い地域)で48時間の「厳しいロックダウン措置(Hard Lockdown)」がとられました。この48時間の間に1,451人分の抗体検査が行われ、109人に抗体反応があり、現在その人たちへのPCR検査が行われています。

一方、感染者数が少ない地域は5月1日から規制が緩和され、ECQからGCQ(一般的なコミュニティ隔離措置:General Community Quarantine)に移行しています。

バランゴンバナナの産地がある地域は全てGCQに移行しています。ただ、ネグロス東州の自治体(市町村)の中には独自にECQ体制を継続している地域もあります。またATPI事務所があるバコロド市は、市長の判断でロックダウン(ECQ)が5月15日まで継続することになっており、ATPIでは縮小した勤務体制が続いています。

5月から規制が緩和されたことを受けて、最後まで出荷が止まっていた北ミンダナオとボホール島の出荷が先週無事に再開されました。北ミンダナオは、州知事の判断により他地域よりロックダウン(ECQ)の規制が厳しかった地域(Bukidnon州)に属しており、大手のバナナプランテーションの輸出にも支障が出ていると現地でニュースになっていました。

GCQにおける規制内容

「GCQ下の地域では、5月1日以降は労働者の外出が許可されるが、若者や高齢者、健康リスクの高い人は引き続き外出禁止とするとした。また、モールの営業については、21歳から59歳のみの入場許可、入場人数の制限、マスク着用アルコール消毒の義務付けの上、生活必需品販売店など余暇関連の店舗以外を対象に厳しい条件を付した上で、モールの営業再開を行うとした。」

引用元:日本貿易振興機構(ジェトロ)

ネグロス西州で発令されたGCQについての規制(Executive order No.20-23, 2020)は、例えば下記のようになっています。

- GCQ期間は5月1日から5月15日

- 農業、漁業、病院、小売業などは100%の事業操業可能

- 生活必需品以外の製造業、床屋、修理業などは50%の事業再開可能

- 学校、レジャー施設、観光業、ジム、スポーツ・宗教等の大規模イベントは禁止継続

- ECQでは停止だったジプニー(乗合バス)は半分の搭乗率での運行(席は1人分空席をあけて座る必要あり)。トライシクルの乗客は1人のみ。

- 州の境の厳しい移動制限は継続。

ATPIスタッフによると、ECQ下においては西州域内の自治体(市町村)をまたぐ移動が非常に厳しく制限されバナナの運搬に大変苦労したが、GCQ下では許可証なしで比較的自由に移動できるようになっているとのことです。ただ、自治体によっては厳しい規制を継続しているところもあるとのことです(特に東州の自治体)。

ジプニー(乗合バス)の運行は許可されていますが、搭乗率を低く抑える必要があるため利益が出ないためか、まだあまり走っていないとのことです。西州と東州をまたぐ移動は依然として厳しく規制されており、西州と東州の間を結ぶバスもまだ動いていません。

物流面での不安定さは継続

前回報告したマニラ港の混雑(コンテナヤードにコンテナがあふれたために発生)は改善されていますが、マニラ港を出入りする船の遅れは継続しており、物流面で不安定さは継続しています。

世界的にクルーズ船の乗組員の帰国が課題となっていますが、乗組員の中にはフィリピン人も多くいます。現在マニラ港にはフィリピン人乗組員の帰国のために多数のクルーズ船が停泊しており、貨物船の航行に支障が出てきています。この関係で、フィリピン国内の船に大きな遅れが発生しています。

ネグロスのバナナは、船を使ってルソン島のマニラ港かミンダナオ島のダバオ港に運んでいますが、マニラ-ネグロス-ミンダナオをつなぐ航路の船がマニラで足止めをくらいました。今後しばらくは運航スケジュールが乱れる見込みで、フィリピンから日本へ出発する船に間に合わない可能性があります。その場合は1週間後の船に載せて日本へ出発となり、品質面が心配されます。

予断を許さない状況がしばらく続く見込みです。

————————————————————————–

このニュースを読んだ感想・生産者へのメッセージなどありましら

以下よりお寄せください。なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]

【バナナニュース301号】フィリピンにおける新型コロナウィルスの状況

※5/11更新:新しい続報はこちらをご覧ください。

フィリピンでも、新型コロナウィルスの影響で、経済活動に大きな影響が出ています。バランゴンバナナの産地であるネグロス島においては、東京に比べるとかなり感染者数が少ない段階で、西州が3月30日、東州が4月3日からロックダウン(都市封鎖)※になっています。4月15日時点では、都市封鎖の期間は西州は4月30日まで、東州は5月2日までとされています。(共に当初の予定よりも延長されています。)

ロックダウン後は、人の移動が厳しく制限され1世帯に1枚の外出許可書が配布されました。家から外出できるのは1人のみで、外出時にはマスク着用が義務付けられています。自治体をまたいでの移動も厳しく制限されているほか、飛行機や船を使ってのネグロス島と他島間の人の移動は停止されています。

貨物については規制の対象外で、農家は外出制限の対象外であるため、ネグロス島でのバランゴンの出荷はなんとか継続できる見込みです。しかし、州内の自治体によって規制内容が異なるケースがあったり、検問強化で激しい交通渋滞が発生したりと、日ごとに状況が変化している中で、バランゴンは生産者にとって貴重な収入源であるため、集荷を担うスタッフは出荷が継続できるように尽力してくれています。

◆バランゴンバナナ産地を含むフィリピンでの感染状況

| 感染者数 | 死者数 | ||

| フィリピン全体 | 5,223人 | 291人 | 4月14日時点 ※1 |

| ・マニラ首都圏 | 3,621人 | 191人 | 4月14日時点 ※1 |

| ・カラバルソン地方(マニラの南側) | 781人 | 61人 | 4月14日時点 ※1 |

| ・ダバオ地方 | 50人 | 15人 | 4月14日時点 ※1 |

| 主なバランゴンバナナ産地 | |||

| ・ネグロス島バコロド市 (ATPI事務所がある市) |

7人 | 1人 | 4月9日時点 ※2 |

| ・ネグロス西州 | 1人 | 0人 | 4月14日時点 ※3 |

| ・ネグロス東州 | 4人 | 2人 | 4月14日時点 ※4 |

| ・カガヤンバレー地方(産地:北ルソン) | 15人 | 1人 | 4月14日時点 ※1 |

| ・ソクサージェン地方 (産地:ツピ・レイクセブ・マキララ) |

16人 | 1人 | 4月14日時点 ※1 |

| ・ 北ミンダナオ地方 (産地:北ミンダナオ) |

12人 | 3人 | 4月14日時点 ※1 |

北ルソンや北ミンダナオなどでは、移動制限に伴う混乱で出荷を見合わせている産地もありますが、通行許可書などの必要な準備を整え出荷再開を準備しています。経済活動にも影響がでており、政府から現物(お米や缶詰など)・現金給付も始められているとのことです。しばらく予断を許さない状況が続きそうです。

外出許可書とともに配給されたお米など

ダバオ地域(ミンダナオ島)におけるロックダウン時の規則は、在ダバオ総領事館のサイトで確認できます。例えば、閉店しなければいけない職種(サリサリストアー(個人経営の小さな雑貨店)は可)、生鮮食品マーケットにおいては人の動きは一方通行としなければならない、ジプニー(乗合バス)の運航停止、未成年(18歳未満)・高齢者(60歳以上)は外出できない、夜間外出禁止、闘鶏は法により処罰などが定められています。

フィリピン国内の飛行機は、マニラ首都圏のロックダウンが継続している関係で、3月後半から4月末まですべての路線の旅客機は運航休止となっています。マニラのロックダウンのあとマニラ港に貨物が滞留する問題も発生しました。

荷主が貨物を引き取りに来ないために、コンテナヤードにコンテナがあふれ、オペレーションの効率が記録的なレベルまで低下。冷蔵コンテナも滞留し、電源をつなぐプラグが不足。そのため政府は、4月2日に、期限内に取りに来ない貨物は没収するという行政命令を出し、そのあとは改善に向かっているようです。

しかし、こうしたことからマニラ港が活用しづらい状況のため、今バランゴンバナナはダバオ港からのみ輸出しています。マニラ港から輸出している北ルソンのバナナ出荷再開のタイミングにも影響を与えています。

イースターの日(4月12日)のバコロド市の市場の様子。通常は、多くの人が買い物をしたり、喫茶店に行ったりしますが、閑散としており閉まっている店も多かったそうです。パートナーのATPIスタッフによると、イースターを含むホーリーウィークには、教会でミサに参加したり、家族で山や海に出掛けてリフレッシュをしたりしますが、今年は外出禁止のためすべてキャンセルになったそうです。

ネグロス東州のカンラオン町の入口の検問所では、州境だけでなく、州内の地域ごとに検問所があります。州政府が出した規則では、農産物の移動は規制の対象外ですが、輸出用の農産物も対象外なのか否か等、同じ州内でも市町村によって規則の解釈が異なり、バナナの集荷作業を難しくしています。

バナナを運ぶトラックに貼られた通行許可書(ミンダナオ島)

※フィリピン政府はEnhanced Community Quarantine(強化されたコミュニティ隔離措置)という言葉を使っています。現地ニュースではこれをロックダウンとも表現しています。州境の移動は厳しく制限されています。

参照:

※1 フィリピン保健省のCOVID-19のWebサイト

※2 バコロド市Facebook(バコロド市はネグロス西州に位置しているが、西州とは行政区が異なる)

※3 ネグロス西州のWebサイト

※4 ネグロス東州のWebサイト(フィリピン保健省のサイトの数と若干異なっている)

————————————————————————–

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース300号】フィリピン・東ネグロス州のパーチェサー、エリザーさん

※フィリピンにおける新型コロナウィルス関連の情報はこちらをクリック

今回は東ネグロス州のパーチェサー(バナナ買い付け担当者)の一人、エリザーさんを紹介します。

今回は東ネグロス州のパーチェサー(バナナ買い付け担当者)の一人、エリザーさんを紹介します。

パーチェサーの仕事は、生産者が各村の集荷所まで運んできたバナナを検品し、基準をクリアした分についてその場で生産者にお金を支払い、バナナをトラックに載せてパッキングセンターまで届けることです。また、買付時に持参する金額を推計するため、事前に生産者を訪ね、バナナの生育状況などから今後の収穫量を予測することも仕事です。ネグロス島には14人のパーチェサーがいます。

エリザーさん(41歳)はパーチェサーになって7年目です。2人の子どもがおり、長女のザイリルさん(16歳)は脳性麻痺を患って産まれました。彼女の医療費を賄うために懸命に働いています。パーチェサーになる前の3年間は、パーチェサーの手伝い(バナナの積み下ろし作業)をしていました。その前は0.5ヘクタールの畑で専業農家をしていました。

彼の担当地域は、彼の住まいのあるビンドイ町サロン村とその隣村です。2週間ごとに買付日があり、1回で1000~2000本のバナナを買い付けます。

バナナの品質は天候に左右される部分が大きいと考えているとのことですが、集荷所からパッキングセンターまで2時間の運搬の間にも、バナナが傷つかないようにいつも注意を払い、品質には特に気を使っています(パッキングセンターでの再検品において不良となる割合が10%未満の場合はパーチェサーに報酬があり、10%を超えると罰金が発生する仕組みがあります。)

★バナナの集荷がある日のエリザーさんの1日★

| 朝4時 | 起床。家の仕事や畑作業をする。 |

| 6時~ | 50羽ほどの鶏を絞めて精肉の状態にする。「the Boxへの出荷用」 |

| 8時~ | バランゴンバナナの集荷作業開始(集荷トラックは別途ドライバーが村まで運転してくる)。 |

| 20時 | 集荷したバナナを載せたトラックに乗り、パッキングセンター到着。事前に仮払いを受けていた生産者への支払い金を精算。これで仕事は終了。パッキングセンターで一夜を過ごす。 |

| 翌朝8時 | 早朝のバスに乗り帰宅。 |

パッキングセンターでトラックからバナナを降ろすエリザーさん

パーチェサーは働いた日数に応じた給与となり、彼の場合は4週間で7日間ほど働き、月に平均2,600ペソ(約5,500円)の収入となります。この他の収入源として、地鶏の買付と販売で月に950ペソ(約2,100円)の収入があり、また鶏・アヒル・ヤギ・豚などの飼育もしています。

自家消費用に野菜も育て、余った分は近所の方にも販売したり、バランゴンバナナも100株植えています。

「パーチェサーの給与は、わたしの主要な収入源です。バランゴンは生産者のみならず、私たちパーチェサーにとっても生活の支えとなっています。12月に支給されるボーナスにも助けられています。」

多くの人に支えられてバランゴンは日本に届いています。引き続きバランゴンバナナをよろしくお願いします。

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

『バランゴンとバナナ村の人々』制作秘話

以前ご紹介した『バランゴンとバナナ村の人々』は、30年前にバランゴンバナナの輸入が始まった当初のバナナ産地(ネグロス西州ラカルロータ市ラグランハ地区)の様子を記録した貴重な映像です。その撮影を担当したカサマフィルム代表の長倉徳生さんにお話を聞きました。

———————————————————————————————————————————————————————————–

当時、私はフリーのカメラマンをしていて、堀田正彦さん(ATJ初代社長)からの誘いで、制作に携わることになりました。全体像はよくわかっていないところもあったのですが、撮影への使命感から引き受けることにしました。1週間くらい現地に滞在して、映像に登場する家族の家に泊まりながら撮影をしていました。始まったばかりのバナナの民衆交易に対する期待感を生産者やパッキングセンターの人たちからすごく感じました。

60kg以上もあるバナナを天秤棒で担いで運ぶ生産者

撮影でこだわったのは、山の上からバナナを担ぎ裸足で降りてくるシーンです。降りてくる時の「ひたひたひた」という足音に彼らの暮らしの現実を感じるとの堀田さんのこだわりがあり、その足元がよく写るようにしました。

集荷したバナナをタライで洗っていたのですがきれいにならなかったり、始めは試行錯誤の連続でした。日本で購入した人に届くのは追熟させていない青いバナナだったので、「手わたしバナナくらぶ」(会員制のバナナの頒布サービス)では、新聞に包んで暖かいところに置いたり、みんなそれぞれの方法で追熟していました。

そうしたことを思い返すと、失敗が許容されづらい世の中になったなと感じます。当時は、失敗を繰り返しながら自然の産物であるバナナと付き合いながらやっていました。自然との付き合いが減ったから、失敗を面白がれる余裕がなくなっているんじゃないでしょうか。

私自身は、コミュニティのつながりを取り戻したいという思いから、荒川区でボランティア活動をしています。今自分たちが取り戻そうとしているものって、ネグロスの人たちが元々持っているものなんですよね。ネグロスの人々への支援と言っているけど、自分たちが学ばせてもらっている一面もあるのだと思います。

———————————————————————————————————————————————————————————–

映像を見ると山奥に住む農民がバナナを収穫し、箱詰めされるまでのプロセスは、文字通り「人から人へ、手から手へ」つながれていたことがよくわかります。ちなみに、収穫してから集荷所まで農民が重いバナナを天秤棒で担いだり、カラバオ(水牛)で運ぶのは今もありふれた光景です。多くの人の期待を背負って始まったバナナの民衆交易をこれからも未来へとつないでいきたいと思います。

『バランゴンとバナナ村の人々』(1992年制作、26分)

【バランゴンバナナ産地・地震被害続報2】2020年1月マキララ町視察報告

2019年10月にマグニチュード6の地震の被害を受けたミンダナオ島のバランゴン産地の一つ、マキララ町のその後の状況をご報告します。

2019年11月の時点では、バナナの下部を機って区画分け、整地している段階だった

マキララ町では、12月15日にもマグニチュード6.9の地震が発生しており、関係者に被害などはなかったものの、前回の地震で辛うじて残っていた建物に更なる被害も出ています。

2020年1月には家がいくつもできていた

ATJでは、1月18日に再びマキララ町を訪問しましたが、生産者の多くは今でも避難生活を続けています。断層の関係で、元々住んでいた村が居住禁止区域に指定された生産者も多く、新たな移転先を探している段階です。ドンボスコ財団(マキララにおける出荷責任団体)が位置するバタサン村の生産者も行き先を失ったため、財団の敷地の一部を提供し、いったん集落ごと引き受けています。その集落の人々が、さらなる移転先が見つかるまでの間少し落ち着いて生活できるよう、家の建設も始まっています。

住民自身が建設作業を行う

支援金で竹や木材などを購入、建設作業自体は、住民自身が担っています。現金収入につながるような仕事はほとんどありませんので、元の村のバランゴンバナナの畑に行って収穫作業をしたりしていますが、ドンボスコ財団では、集落の人々が自分たちの食べるものを栽培できるように各家の前の一部を家庭菜園として使えるようにする予定です。この地震で水脈が変化し、まだ水質が安定せずに飲料水としては使用できない状態ですが、敷地内に泉が湧くようになりました。別の地域の飲料水用水源が枯れてしまい、その対策も必要です。

11月に配布した便器も設置された

ほぼ全壊したドンボスコ財団の事務所もようやく再建を始めており、事務所の建設が終わった段階で、ドンボスコ財団の重要な活動である若者や農民のためのセミナーを行う研修棟を徐々に建てていく予定です。

今後も地震が発生する可能性を考慮し、倒壊によって人命などに大きな被害が出るコンクリート製の建物ではなく、木材や竹などの素材を中心に使った建物を建設しています。

一方、隣のブハイ村のバランゴン生産者がいる集落でも「危険地域」に指定された地域の人々がいますが、そちらの人々はまだ仮の移転先も見つからず、避難所でのテント生活を継続しています。

ブハイ村第45集落の人々の避難所

この避難所は、大手企業のバナナプランテーションのすぐ横に位置しているため、 週に2回の農薬散布時はとりあえずテントの中で過ごすようにしている。

訪問時に実施したおかゆの給食活動に子どもたちは大喜び

元の村には住めないため、バナナの畑から離れてしまっているのは不便ですが、避難生活の中での貴重な現金収入源なので、みな収穫作業は続けています。こちらの集落の人々には水を引いてくるための引水用ホースの支援は実施しましたが、移転先がみつかった時点でさらに建築資材などの支援を実施する予定です。

おかゆを食べる子どもたち

※2月4日にこの避難所を訪問したATPIスタッフによると、その時にはすでにホースが設置されていて、子どもたちも避難所での水浴びができる状態になっていたとのことです。

【バナナニュース299号】フィリピン・東ネグロス州マンティケル村

ネグロス島には現在10のバランゴンバナナ生産者組合があります。

そのうち最も活発に活動しているのがマンティケル村のグループです。2013年にバランゴンバナナの出荷を開始し、2014年に生産者組合が設立されました。

マンティケル村は、1980年代後半から1990年代初頭にかけて政府軍とゲリラの戦闘が激しく、多くの村民が村外への避難を強いられていました。しかし、2000年代に入って状況が落ち着くと、人々が村に戻ってきました。

この村は町から離れた山奥にあり、日用品が高いことが課題でした。2017年に、組合員からの出資金や、バナナの出荷量に応じて受け取る奨励金を積み立てて共同購買所を設立しました。調味料から缶詰、ソフトドリンクにビール、学用品や石鹸など品揃えは多岐にわたり、共同購買所はコミュニティの結束を強める役割を果たすようになってきています。

これらの物資は、バランゴンバナナの集荷が行われる日に空の集荷トラックに載せて町から運ばれるため、輸送費の節約にもつながっています。

これらの物資は、バランゴンバナナの集荷が行われる日に空の集荷トラックに載せて町から運ばれるため、輸送費の節約にもつながっています。

東ネグロス州マンティケル村の生産者

\ ダニーロ・サビナンさん(40歳)に聞きました! /

ダニーロさん(右)と妻のゲラルダさん

2019年前半の干ばつは深刻でした。バランゴンバナナの収穫量は前年に比べて10分の1以下に減少してしまいました。バランゴンバナナが主な収入源でしたので、収入を確保するために、被害を受けたいくつかのバランゴンを抜き取り、その場所に販売および自家消費用の野菜を植え急場をしのぎました。

バランゴンバナナを栽培していて一番苦労することは、台風や干ばつなどの天候被害です。バナナは風に弱い作物で、また干ばつの被害を受けると回復に時間がかかります。そうした災害に備えて、今後は畑の作物を多様化していくことを考えています。それでもバランゴンバナナの栽培を決してやめるつもりはありません。この山間の村まで定期的に集荷に来てくれるのは本当に助かっています。他の野菜の場合は、町まで運ばないといけないですし、価格も安定していません。

小さい頃の夢は、どんな分野でもいいので専門家になって、オフィスで働くことでしたが、経済的な理由で高校に行くことができず、夢は叶いませんでした。村は山間にあるため、農業で生計を立てざるを得ませんでした。バランゴンバナナは7年前に栽培を始めました。村までの道路事情が悪いにも関わらず定期的に集荷に来ているのを見て興味を持ったのがきっかけです。今は、バランゴンの他には、ナスとゴーヤを栽培しています。3人の子供たちは高校を卒業することができ、今は皆家を出て働いています。

日本の皆さん、いつもバランゴンバナナを選んでいただき、ありがとうございます。皆さんとの関係が今後も続くことを願って、バランゴンの栽培を続けていきます。

マンティケル村での集荷の様子。太さや外見の品質確認をしている。

村長もバナナの交易が地域に与える効果を高く評価しています。山奥まで入ってきて適切な価格で買い取ってくれるため、かつては経済的な悩みを抱える村民が多かったようですが、そのような生活相談が減ったとのことです。

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース298号】バランゴンパートナーフォーラム

2019年10月4日、フィリピン・ネグロス島バコロド市にて、バランゴン・パートナーフォーラムが開催されました。

参加者は、ネグロス島、ミンダナオ島、パナイ島、ボホール島、ルソン島の5つの島からバランゴンの出荷の責任を担う団体、韓国からもバランゴンを輸入している生協の代表等、そして日本からATJと、総勢23名が一堂に会し、バランゴンの取り組みについて話し合いました。

参加者は、ネグロス島、ミンダナオ島、パナイ島、ボホール島、ルソン島の5つの島からバランゴンの出荷の責任を担う団体、韓国からもバランゴンを輸入している生協の代表等、そして日本からATJと、総勢23名が一堂に会し、バランゴンの取り組みについて話し合いました。

日本と韓国からは、バランゴンを含むバナナ全般の国内消費動向の説明、各出荷団体からはそれぞれの出荷量推移や産地での取り組み、抱えている課題等が報告されました。多くの団体で苗の確保や病害管理、栽培技術に課題があることを受け、ミンダナオ島マキララのドンボスコ財団からは、自分たちが実践している苗の増産技術の研究について共有されました。また、資金確保という共通の課題や、自然災害等で被害に遭った場合に備え、災害基金を積み立てる仕組みづくり等について、情報交換を継続して行っていくことが確認されました。

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]