カテゴリー: レポート(バランゴンバナナ)

バランゴンバナナ

バランゴンバナナケーキ

充分に熟したバランゴンバナナをホットケーキミックスに混ぜて、手軽にできるバナナケーキをお試しください。

バランゴンバナナの甘みと香りが楽しめます。

[box type=”shadow”]

<材料 長さ23cmパウンド型1本分>

●ホットケーキミックス・・・150g

●バランゴンバナナ・・・・・2~3本(完熟しているものがおすすめ)

●マスコバド糖・・・・・・・80g(なければ他のお砂糖でもOK)

●卵・・・・・・・・・・・・2個

●オリーブオイル・・・・・・大さじ5(あるいはバター80g)[/box]

[box type=”shadow”]

<作り方>

1. ボウルにバランゴンバナナを入れてフォークやマッシャーなどで潰します。

2. 1.に卵、マスコバド糖とオリーブオイルを加えて混ぜます。(バターの場合はレンジで温めて溶かしてから加えてください。)

3. ホットケーキミックスをふるいなどでふるってから、2.に加えて混ぜます。

4. 3.を型に流し入れ、180℃に熱したオーブンで約30~40分焼きます。竹串で刺して何もつかなくなればOKです。

※焼きたてでも、冷蔵庫で一晩寝かせても美味しくいただけます。[/box]

«ポイント»

◆パウンド型は、高さや幅があれば18cm位のものでも大丈夫です。写真のケーキは、長さ23cm、幅7cm、高さ6cmの型を使用。

【バランゴンバナナ産地・地震被害続報】ミンダナオ島コタバト州マキララ町

先に報告しましたように、2019年10月、ミンダナオ島コタバト州でマグニチュード6規模の地震が相次いで発生し、特に10月31日の地震ではコタバト州マキララ町のバランゴンバナナ産地で大きな被害が出ました。

11月22日、社長の生田とバナナ担当者1名が、バランゴンバナナの出荷団体であるドンボスコ財団スタッフや生産者のお見舞いと現状確認のため、マキララを訪問しました。

ドンボスコ財団の事務所や宿泊棟、研修施設などは全壊し、それらが位置していた敷地は、断層との関係で今後建物の建設が認められない地域に指定されています。

ドンボスコ財団の敷地内で地割れが発生している。今後この敷地内では、建物の建設は認められない。

ドンボスコ財団宿泊棟。

ドンボスコ財団の事務所の建物

食堂棟

ドンボスコ財団は自身も被災者でありながら地震発生翌日から、近隣住民や、より被害の大きかった隣村へ独自のネットワークで集めた緊急救援物資(飲料水、食料、毛布、テントなど)の配布などを実施しました。家屋が全壊し、今後の居住が禁止された集落の住民には家を建設するためにドンボスコ財団の土地を提供しています。

ドンボスコ財団敷地内にできた仮設テント

支援金で引水用ホースなどを配布

APLAは、過去のフィリピンの台風被害の際に寄せられたカンパをプールした緊急災害支援準備金から緊急措置として3万ドルを送金しました。支援金は、人びとが今後復興していくための家の建設資材などの支援に充てる予定で、11月22日の訪問時には水を引いてくるためのホースや、仮設住宅用の便器の配布などが実施されました。

いまだ余震も続いており、ドンボスコ財団のスタッフの皆さんは、被災地域の復興に向けて奔走されているなかで、支援をくださった皆さんへの感謝の手紙が届きました。

仮設住宅に設置する便器を寄贈。

水道も壊れているため、水を引いてくるためのホースを寄贈。この集落も居住不可地域に指定されているが、集落の人々はこの地域に残り続けている。

ドンボスコがある村の村役場。1階部分は完全に崩れてしまった。ここは2階部分。村長は避難しきれず、建物の下敷きに。

至る所にテント村が。

新校舎が建設されるまでは、青空教室。雨が降ると風が吹き込んでくる。

ATJ、APLAでは、視察を通じて確認したドンボスコ財団や生産者が被った甚大な被害状況や長期化すると予想される避難生活を考慮し、第2弾の被災地支援を検討中です。

【バランゴンバナナ産地・地震被害】フィリピン・ミンダナオ島コタバト州で連続的な地震が発生しました。

ミンダナオ島コタバト州を震源とするマグニチュード6を超える地震が10月16日(M6.3)、29日(M6.6)、31日(M6.5)と連続で発生しました。

特に、10月31日に発生した地震の震源地は、バランゴンバナナの産地の一つであるマキララ町に近く、マキララでは土砂崩れが発生し、多くの建物にも被害が出ました。そのため、バランゴンバナナ生産者も含む多くの住民は幹線道路沿いや役場などで避難生活をすることになり、町は一時期ゴーストタウン化しました。

バランゴンバナナの出荷責任団体ドンボスコ財団の敷地(左写真)や建物(上写真)にも被害がありましたが、スタッフは全員、敷地から避難しました。地震直後ドンボスコ財団としては、隣町で他団体と協力して緊急救援活動を展開し、その後バタサン村にもどって地域の復興活動を開始しています。

コタバト州マキララ町のバランゴン産地は、バタサン村とブハイ村にあります。バタサン村では、生産者1名が崩れてきた瓦礫で足を負傷しました。また、ドンボスコのパッキングセンターで普段バナナの箱詰めに従事しているスタッフの1人が、その前の地震で被災し、救援物資を受け取りに行っていた体育館で31日の地震にあい、怪我をしました。ブハイ村では負傷者はいませんが、全員避難所暮らしです。避難所は屋外に簡易テントがある程度で、昼間は暑く、夜は寒いようです。

ATPI(オルタートレード・フィリピン社)とATPF(食料主権のためのオルタートレード・フィリピン財団)ではドンボスコ財団の復興支援に協力して材木を購入するための現金支援をしました。

APLAの緊急災害支援準備金から、合計3万米ドル(日本円換算で330万6000円)をATPI経由でドンボスコ財団へ送金しました。

南コタバト州の協同組合が実施した食糧支援にツピのバランゴン生産者協同組合も応え、熟したバランゴンと水100セットを支援しました。

ATPI職員が11月12日にマキララ町に入り、ブハイ村での救援物資配布に参加しました。以下はその時の報告です。

「ブハイ村ではほとんどの家屋が崩れ、村の中心部はゴーストタウンとなっている。避難所では仮設テントで人々が生活していて、その中にはバランゴン生産者もいる。

多くの人々、特に子どもたちにとってはトラウマとなっている。今後住居の再建や精神的ケアなど含めて復興にはとても長い時間がかかるだろう。」

しかしながら、マキララでは11月15日から出荷が開始されました。当初の見込みでは、11月はお休み、12月もお休みの可能性あり、という状況でした。

ドンボスコは試験的に一部地域(自社農園と被災地から離れているアラカン町)からの出荷再開を想定していましたが、被災地では経済活動がストップしており、現金収入を得るために多くの生産者が出荷再開に参加した、という報告を受けています。

【バナナニュース296号】バランゴンバナナが日本に届くまで

1989年フィリピン・ネグロス島から始まったバランゴンバナナの交易は、現在5つの島(ネグロス島・ルソン島・パナイ島・ボホール島・ミンダナオ島)に広がり、約3,000人の生産者がバナナを届けてくれています。

①収穫

バナナは多年草で、1本の株が実をつけるのは一度だけ。次は株の根元から出てくる脇芽が成長して実をつけます。収穫はバナナの茎を切り倒して行います。

②集荷

収穫したバナナは畑や集荷所で房ごとに切り分けて、傷まないようにコンテナに入れるなどしてパッキングセンターまで運ばれます。

③洗浄/箱詰め

パッキングセンターでは、バナナを水でていねいに洗浄して、汚れなどを洗い落とします。そして、熟度、傷、サイズなどをチェックしてから箱詰めします。

④日本へ運搬

各産地から冷蔵コンテナ船や空輸でマニラやダバオの国際港に運ばれたバナナは、最終検品を経て、国際冷蔵コンテナ船に積み替えられ日本に向けて出港します。

——————————————————————————————————-

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース295号】相次ぐ天候被害

今年は天候被害が続いており、収穫量の低迷が続いています。8~9月の2か月間の収穫量は、同時期としては過去10年で2番目の少なさでした。前々回のニュースで、ネグロス島の様子をお伝えしましたが、その後も台風9号による強風被害が発生しました。ミンダナオ島でも竜巻被害が発生しています。バナナは風に弱い植物で、強い風が吹くと葉が切れぎれになり光合成が阻害されます。その場合、親株に実るバナナは生育不良になりやすく、次の世代(脇芽)が親株に成長するのを待つことになります。

東ネグロスのマンティケル村(ダニーさん)

「1月から6月の長い干ばつと7月の台風の影響で収穫量が減少しています。雨が降らない時期がここまで長く続くとは思っておらず、収穫量が半減することも予測できませんでした。雨が降り出したので、7月には回復すればと思っていた矢先の台風被害でした。」「バランゴンの栽培をやめるつもりはありません。私達の村まで定期的にバランゴンを買付けに来てくれるのはオルタートレードだけです*。また他に売るよりもいい値段で買い取ってくれます。」「回復が始まるのは10月以降の収穫(11月以降の販売分)になりそうです。」

*マンティケル村は町から離れた山奥にあり、日用品を町に買いに出るために舗装されていないガタゴト道を片道3時間ほど乗合バイクで下っていかなければならないような地域です。『PtoP News』でマンティケル村のバランゴンの様子を特集しています。

東ネグロスのタンハイ市

◆収量減少の要因について

乾季(12~5月)に雨が降らずに干ばつに苦しんだものの、雨季に入った後にここまで収量が減少するとは思っていませんでした。6月にようやく雨が降り出して、これから収量が回復すると思っていました。しかし7月に2つの台風が強風をもたらしました。長い干ばつからの回復段階にあった私達のバランゴンはまだ弱く、強い風に耐えられずに途中で折れてしまいました。

◆生活について

セルジオさん「干ばつや台風の被害がなかった頃は、バランゴンから毎月1,600ペソ(約3,200円)の収量がありましたが、現在は200ペソ(約400円)にまで減少しています」

ベネランドさん「バランゴンからの収入は1ヶ月あたり800ペソ(約1,600円)減少しました。日用品の購入に充てていたお金でした」

◆現在の心境

「バランゴン栽培への意欲は失っていません。他の作物に転換する予定もありません。天候被害も私達の生活の一部です。自然には逆らえません。良い価格で定期的に買ってもらえ、また栽培に大きな手間がかからないのがバランゴンの魅力です。バランゴンの栽培は今後も続けていきたいです」(セルジオさん・ベネランドさん)

ミンダナオ島のツピ町

ジュバート・バディさん

◆収量状況

2018年12月に2度、竜巻被害にあい、820株が被害にあいました。3~4月の収穫を見込んでいた株でした。竜巻被害をうけて、6月までしばらく畑の世話に割く時間を減らしました。そのため、収量がゼロだったり、非常に少ない量に留まっています。

◆今後の収量

今後天候被害がなければ、12月の収量が多くなりそうです(※1月販売分)。

◆生計に与える影響

他の収入源があるので、そこまで大きな影響はありませんが、心情としては、とてもがっかりしています。

◆現在の心境

やる気は失ってはいませんが、しばらくがっかりしていたので、畑の世話をしませんでした。バランゴンは、安定して買い取ってもらえるし、協同組合のサポートが受けられることが魅力です。違う作物に転換することは考えていません。安定して買い取ってもらえる保証がなく、リスクが大きいからです。

フランシスコ・ハトゥランさん

昨年新規に作付けした分の最初の収穫は終わりましたが、次の世代の生育が今年の乾季(1~5月)のエルニーニョの影響で遅れています。回復は11~12月の見込みです(※12~1月販売分)。

収入が減少しているので、子どもの小遣い(学校への交通費やおやつ代)を減らしています。ただ、現在はむしろやる気が出てきており、一生懸命バランゴンを世話していこうと思っています。協同組合のサポートがあるし、安定的に買い取ってもらえるのが何よりの魅力です。私がやることは、目の前で育っているバランゴンの世話をすることです。

ミンダナオ島のレイクセブラムラハック村

レイクセブのラムラハック村の一部の畑で、9月13日に竜巻被害がありました。特に3人の生産者の畑で大きな被害がありました。(被害前は、その畑からの出荷量はレイクセブ全体の5%ほどありました)。

回復の時期には地域差がありますが、需要を上回るようになるのは、1月あたりの販売分からになる見込みです。

——————————————————————————————————-

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

ビデオ『バランゴンとバナナ村の人々』 from フィリピン・ネグロス(PtoP NEWS vol.34/2019.10より)

フィリピン・ネグロスのバナナは、どんな人びとの手を通して食卓まで届くのか。その全行程を収録したのが『バランゴンとバナナ村の人々』というビデオです。舞台は1990年代初頭、バナナの主産地であったラグランハ地区、ネグロス島中央部にそびえたつカンラオン山の中腹に広がる通称「バナナ村」です。

60kg以上もあるバナナを天秤棒で担いで、山を越え、川を渡って集積所まで運ぶ生産者たち。着いたバナナを夜通し水洗いをし、乾燥させて箱詰めをするパッカーたち。人から人へ、手から手へ渡されるバナナ。何と1回の出荷に600家族が関わっていたそうです。まさしく人海戦術です。

バナナは温度管理が難しい果物です。プランテーションでは収穫してから24時間以内に冷蔵して、そのまま日本まで運んでいます。道路もない山中から、それが可能なのだろうか。バナナ業者からは「素人にバナナの輸入ができる訳がない」「無謀だ」と揶揄されたそうです。しかし、手探りの状態で試行錯誤を繰り返しながら、バナナを日本に届ける仕組みを整えることが出来たのです。それを実現させたバランゴン交易にかける人びとの熱い思いが映像から伝わってきます。

『バランゴンとバナナ村の人々』(1992年制作、26分)

ATJは過去30年間に民衆交易事業や商品に関するさまざまな動画やブックレットなどを制作してきました。創立30周年を機にウェブサイトでも見られるようにしていきます。

乞うご期待!

【バナナニュース294号】野菜の宅配事業「the BOX」

★バナナニュース295号のQRコードからアクセスしていただいた皆さまへ★

【お詫び】

バランゴンバナナお届けの際に同梱されている「バナナニュース295号」に記載されたQRコードが、294号のページが表示されてしまうQRコードとなっておりました。

ご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。お詫び申し上げます。

295号はこちらから閲覧をお願いいたします。

バランゴンバナナの輸出を担うオルタートレード・フィリピン社(ATPI)は、バナナの輸出以外にマスコバド糖という黒砂糖の製造と輸出、そして野菜などの宅配事業を実施しています。

The BOX(ザ・ボックス)と呼ばれる野菜の宅配事業は、ネグロス島内のバランゴンバナナ産地(西ネグロスのパタグやパンダノン、カンラオンなど)やカネシゲファームで生産された野菜や果物などを、バコロド市内の消費者に届けるシステムです。

2019年7月現在のBOXの登録消費者数は235人で、定期的な注文をしているのは60-70人程度です。BOXは注文書が届けられ、好きな野菜や果物を注文する形です。毎週新しい注文書が印刷され、水曜日に注文書を回収、木曜に集約しながら袋分けし、金曜日に配達します。個人宅の他、職場への配達もあります。

野菜の買い取りは、注文書の締切日と同じ水曜日に実施されます。残った分は会社に併設された小さな店舗で販売したり、週末の屋外マーケットで販売したりしますが、受注予測を誤って発注数量が多すぎると、ロスが出てしまいます。また、野菜の買取時には生産者から翌週の出荷予測をもらいますが、翌週になったら予測通りに野菜が揃わないということもあります。その他、野菜の種類が少ない、出荷される野菜が消費者の需要とうまくマッチしていないこと、品質に関するクレームが多いことが相変わらず課題です。

現在the BOX用の野菜の生産者は60人。最も売上高が大きいのは鶏肉、次にサツマイモや卵、パパイヤなどが続きます。

私立学校などで保護者向けに講師を招いてのセミナーを開催して食に対する意識を高めてもらい、BOXの登録者を増やす努力をしていますが、2019年はまだセミナーを開催できていません。事業的にはまだ採算が合わない状況ですが、「ほんものの食べもの運動」を進めるATPIとしては、引き続き課題の解決に取り組んでいます。

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース293号】干ばつに台風、バナナへの被害が続いています

数ヶ月前のバナナニュースでは、西ネグロスのカンラオン市で雨が降り始めたということをお伝えしました。

ところが、同じネグロス島の中でも、東ネグロスの産地ではその後もなかなか雨が降らずに、深刻な干ばつに見舞われていました。

干ばつの影響でバナナは成育せず、実のなりも悪い状態でした。

実がなっても出荷基準のサイズに満たないまま熟し始めてしまうものもあります。

そのような中、6月に入って一部地域で雨が降り始めたものの、今度は別の問題が起きています。

干ばつの影響で弱った幹が雨に耐えられず、重たい実をつけたまま折れてしまったり、倒れてしまう株が続出したのです。

さらに7月中旬には追い打ちをかけるように台風5号がフィリピン付近を通過しました。

ネグロス島には上陸しなかったものの、東ネグロスでは強風が吹いて株が倒れたり、葉が細かく切れてしまったりする影響が出ています。

東ネグロスで再びたくさん収穫できるようになるのは、10月以降の予定です。

収穫から日本でのお届けまでには約1ヶ月かかりますので、みなさんへのお届けは11月頃になる予定です。

この時期は国産の果物も多くあり、日本での需要が落ちる時期でもありますが、度重なる天候被害からようやく回復してきたバナナを、ぜひたくさん食べてください!

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

バナナ スムージー

[box type=”shadow”]

<材料 グラス3杯分>

●冷凍したバランゴンバナナ・・・・・中3本

●牛乳・・・・・250cc

●お好みで果物

※バナナ、牛乳や果物の分量はお好みで調節してください。[/box]

[box type=”shadow”]

<作り方>

1. バナナは皮をむき、ラップに包んで冷凍しておく。

2. 凍らせたバナナを適当な大きさに切り、牛乳と一緒にミキサーに入れてスイッチオン。完成![/box]

«ポイント»

◆冷凍バナナがあればいつでもお手軽に美味しいバナナスムージーが楽しめます。暑い季節にぴったりのレシピです。キウイ、イチゴや桃など季節の果物を加えると、また違った味が楽しめます。ヨーグルトやレモン汁をまぜるとさっぱりした感じになります。

◆バナナをそのまま牛乳とミックスした定番のバナナジュースもお勧めです。

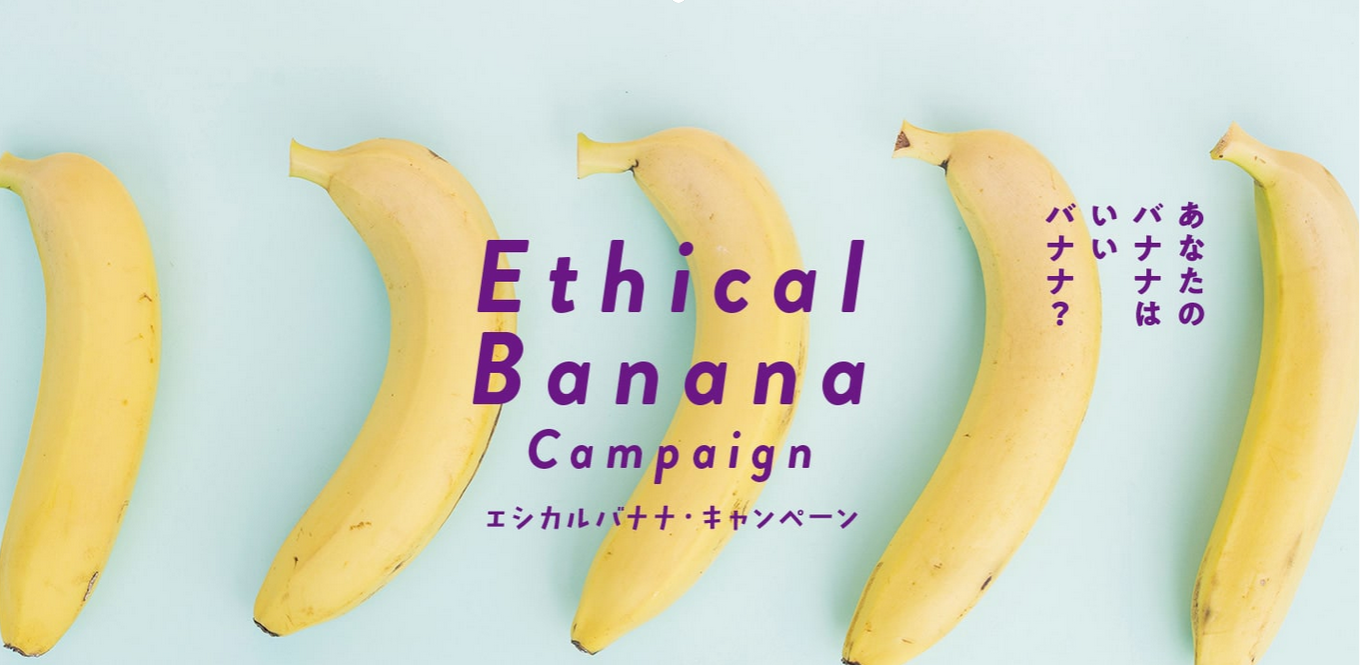

【バナナニュース291号】エシカルバナナ・キャンペーン〜あなたのバナナはいいバナナ?〜

スーパーでは実にさまざまなブランド名のバナナが販売されています。選ぶポイントとして、価格、見た目、安全性などがあると思われますが、そのバナナは誰が、どう栽培しているのか知って買っている人は多くはないのではないでしょうか。

日本で流通しているバナナの8割以上を供給しているフィリピン、ミンダナオ島の大規模プランテーションでは、農薬による健康被害や環境汚染、大企業と生産者間の不公正な栽培契約などが問題視されています。

IDEALS(フィリピンの人権NGO)制作

“Destiny of Debt” 「債務の運命-フィリピン・バナナ農家らの苦悩」

(6分5秒、日本語字幕付)

バナナ農家の多くは日本向けにバナナを生産する契約を結んでいます。しかし、その契約内容は時に生活もままならないほど。作れども作れども借金が返せない農家、5年間しか契約しなかったつもりが25年間バナナを作り続けなければならなくなった農家―。バナナ農家の苦難の声は決して少なくありません。

事例②

IDIS(フィリピンの環境NGO)制作

(11分39秒、日本語字幕付)

プランテーションで育てられるバナナはとりわけ病気・害虫・カビに弱い作物。様々な外敵からバナナを守るために多様な農薬が大量に投入されます。「効率よく」その散布をするために用いられる手段は飛行機による空中散布。プランテーションの上空から多種類の農薬が振りまかれます。空高くから散布された「農薬カクテル」は風に乗って周辺の家屋やプランテーションで働く労働者に浴びせられることも。それはまさに「毒の雨」―。高地の栽培では先住民族への影響も無視できません。

そうした産地の実態を多くの人に知ってもらい、大企業に改善を求める動きを作っていきたい。そうした思いから、昨年「エシカルバナナ・キャンペーン」を立ち上げました。オルター・トレード・ジャパンも実行委員会メンバーです。最終的には日本に輸入されるすべてのバナナが「エシカル(倫理的)なバナナ」-持続可能な農法で作られ地球にやさしく、サプライチェーン上で働くすべての人の人権が守られているバナナ-になることをめざしています。2019年度はバナナの残留農薬や大手小売会社の調達方針を調査、公開する活動を予定しています。

エシカルバナナ・キャンペーンの公式ウェブサイトやSNSアカウントでは、エシカル(orエシカルでない)バナナに関する情報、キャンペーンの活動報告やイベント案内などを随時アップしています。ウェブサイトからキャンペーン個人賛同(メールニュースが届きます)も出来ます。キャンペーンにぜひご注目ください!

DVD

アジア太平洋資料センター(PARC)制作、ATJ編集協力)

『甘いバナナの苦い現実』(2018年)

フィリピンバナナとその最大消費国である日本との関係性、私たちの日常の食の在り方を問い直すドキュメンタリーです。

ビデオは3部構成となっています。第2部ではフィリピンの農民と日本の消費者が提携して持続的な地域作りをめざす取り組みとしてバランゴンバナナの民衆交易が紹介されています。

第1部「農薬の空中散布と健康被害」(30 分)

第2部「公正で持続可能な生産を求める農民・先住民」(28分)

第3部「どう変える?私たちの食と農業、消費あり方」(17分)

ぜひ、ご覧ください。

予告編はこちらから。

【バナナニュース290号】ネグロス島・カンラオン市プラ村のマルコス・アビラさん

カンラオン市プラ村在住のバランゴン生産者、マルコス・アビラさんは、2009年からバランゴンバナナの出荷をしていて、現在はカンラオン市のバランゴン生産者グループの代表を務めています。

カンラオン市は、ネグロス島で一番高いカンラオン火山(2,465m)の中腹に位置していて、島内で流通している高原野菜の産地としても有名です。全部で62人いるカンラオン市のバランゴン生産者の中には、自家消費用の野菜は植えていても、一般市場に出荷する野菜を生産している人はあまりいません。「一般市場は価格が不安定で、せっかく作った野菜を販売しても元手が取れないこともあるため、一定の価格で買ってもらえるバランゴンが安心だ」と皆口々に言います。

ただ、バナナ栽培にとって水は不可欠。今年はエルニーニョの影響で、なかなか乾季から雨季に移らず、生産者たちはみんな気を揉んでいました。4月になって何日か雨が降り、5月からはまとまって降り始め、バナナの収穫量も増えて一安心です。

マルコスさんの圃場では、バランゴンの間にコーヒーやカカオ、桑や果樹などが植わっています。バランゴンバナナの安定した収入に魅かれて、バランゴン栽培を始めたいという近所の仲間に、近いうちに苗を譲る予定です。

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース289号】フィリピン・ミンダナオ島ツピ町から生産者が来日しました②

去る3月に来日した、ミンダナオ島ツピ町のバランゴンバナナ生産者であり生産者協同組合の事務局長でもあるエンピグさんの報告第二弾です。

日本の納品先の担当者が集まる会議に参加した際、ツピで行なわれた作付け拡大の結果を報告してもらいました。作付け拡大には2つの目的がありました。

一つは、2016年に大干ばつに見舞われ減少したツピの出荷数を立て直すこと、もう一つは、日本でバナナの注文が増える時期である一方でフィリピンでは天候的にバランゴンの収量が伸び悩む時期である4~6月に収穫量を増やすことでした。

結果は計画通りには行きませんでした。植えつけた苗の半分近くが病気などの原因でうまく育ちませんでした。

また苗の準備が遅れたことや、4~6月にめがけて収穫するためには苗が育ちにくい乾季に植える必要がありますが、それを敬遠する生産者がいたことから、結果的に昨年4~6月に収量を伸ばすことはできませんでした。

健康な苗をどう確保するか、病害虫対策含めて生産性をどう上げていくか等が今後の課題として挙げられました。

日本でバナナの注文が伸びる4~6月にバナナを多く出荷することにも引き続きチャレンジしていきたい、とのことでした。

「ツピでは、キリスト教徒、イスラム教徒、先住民族が、皆で協同してバランゴンを出荷しています。バランゴンは組合のメンバー間に平和と団結をもたらしてくれています。

日本の皆さんの継続的な購入に感謝しています。日本で見聞きしたことはツピに戻って仲間に伝えます」と語ってくれました。

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース288号】フィリピン・ミンダナオ島ツピ町から生産者が来日しました①

去る3月にミンダナオ島ツピ町からバランゴンバナナ生産者のエンピグさんが来日しました。エンピグさんは、ツピ町にあるバランゴンバナナ生産者組合の事務局長も務めています。

生産者としてバランゴンを2005年から出荷しており、現在62歳。「この年になって有機栽培の大切さを感じる。農薬や化学肥料を使った農業は健康にも環境にも害を与えるから」と言います。

海外に出るのは初めてで、電車に乗るのも、シャワートイレに座るのも、羽根つき遊びも初めてのエンピグさん。日本の印象を聞くと、「会議が時間どおりに始まることが新鮮」(フィリピンでは会議の開始時刻に人が集まりだす)、「日本人は勤勉と聞いていたけど、実際にそうだった」、バナナの選別・パック詰め作業所では、てきぱき動くスタッフの皆さんに「結構お年を召されているのに、動きはフィリピンの若い人よりも格段に早い」と女性陣には微妙な賛辞を贈っていました。

配送トラックにも同乗させてもらい、スピーディーなスタッフを見失い、迷子になりかけながらも、自分で育てたバランゴンをおみやげに配りました。

配送スタッフと組合員が良いコミュニケーションをとっていたことが印象的だったそうで、顔の見える関係のつながりを通してバナナが届けられる一端を体感することができました。(次号につづく)

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース287号】西ネグロス州パンダノン村マイケルさん ⑥ ~ 若者たちにこの地域で活躍をしてもらいたい ~

前回に続き、APLA(ATJ関連団体)が運営をサポートしている研修農場を卒業した、バランゴンバナナ生産者マイケルさんのお父さんのお話をご紹介します。

「これからの農業を考え、息子のマイケルをカネシゲファーム・ルーラルキャンパス(研修農場:KF-RC)に送りました。彼が小さいときに私は病気をし、思うように働くことができませんでした。マイケルを学校に行かせることができずに畑で働いてもらい、他の兄弟を学校に送るために街に働きにも行ってもらいました。彼には本当に申し訳ないことをしたと思っています。やがて私も回復して働けるようになり、『また学校に通いだすか』と彼に聞きましたが、周りの小学生と比べて自分だけ大きいなかで学校に通うということを嫌がり、そのまま働き続けました。今では息子は農業が好きで、農家であることを喜んでいます。私はそんな彼を誇りに思います。

KF-RCに送り出すときに、『お前は周りと比べて、農民である時間が長い。KF-RCに研修をしに行くが、自分が何か教えられることがあればそれは伝えてくること。自分が何のために研修をしにいくのか常に考えながら過ごしてくること』と彼に伝え、送り出しました。

研修から息子が帰ってきて、まず驚いたことは彼が作るラスワ(フィリピンの家庭料理のスープ)の味が以前と違ったことです。私はこのとき初めてオーガニックの良さを舌でも理解しました。息子は以前よりもさらによく働き、家族のサポートをしてくれています。本当に自慢の息子です。」

インタビューまとめ NPO法人APLA スタッフ 寺田俊

APLAの活動の詳細はこちらから

カネシゲファーム・ルーラルキャンパスなど、APLAの活動をぜひ支えてください!

ほんものの食べものでつながりたい! ~フィリピン・ネグロス島での新たなチャレンジ~ from フィリピン (PtoP NEWS vol.17/2017.08 特集より)

宅配事業the BOXとは

the BOX (Bio-Organic eXchange)と呼ばれる宅配事業は、オルタートレード・フィリピン社[1] (以下、ATPI)が取り組んでいる食品の宅配サービスです。

ATPIが関わりを持っている、バランゴンバナナやサトウキビ生産者が育てた農産物を定期的に買い取り、それをバコロド市内の消費者に届けています。

日本の生協の仕組みに似ていますが、それもそのはず。この間、民衆交易を通じて積み重ねてきた日本の生協との交流から得た知識・経験を参考に立ち上げた事業だからです。

the BOXには様々な利点があります。例えば、生産者としては、定期的に安定した売り先があることで、安心して農産物を作ることができます。

また、ATPIと関係を持っている生産者の農産物を届けているため、消費者は、誰が作ったか分かる安全で健康に良い食品を食べることができ、自分が食べているものがどのように作られているのかを知ることができます。

生産者の一人、ボニファシオ・ビリアネリアさんは、「ATPIは、バランゴンバナナ以外の農産物も毎週定期的に買ってくれるので助かります」と感謝の言葉を述べています。

また、利用者からは「仕事が忙しく、買いものに行く時間があまりないので、産地・生産者がわかる農産物を買うことが難しかったのですが、ATPIが私の問題を解決してくれました」、「安心・安全な農産物を、お手頃な価格で購入できることが嬉しいです」といった声が寄せられています。

[1] バランゴンバナナやマスコバド糖の輸出事業を担ってきたオルター・トレード社(ATC)が再編され、新たに設立された。フィリピン国内での小売販売事業を主要に事業を展開。

オルタナティブな食のあり方をめざして

現在、食の生産から流通は、限られた一部の多国籍企業により支配されています。遺伝子組み換え食品やファーストフードの消費なども増えており、世界各地の伝統的な食文化は失われつつあります。

このような問題はフィリピンでも起こっており、ATPIが事業所を構えるバコロド市内にはコンビニやマクドナルド、ジョリビー[2] といったファーストフード店が数多く見受けられ、特に都市生活者の食文化が変わってきています。

ATPIは、フィリピン国内で「リアルフード(ほんものの食べもの)運動」を展開していくことで、生産者と消費者が繋がり、地域に根付いた、オルタナティブな食のあり方をめざしています。そして、その具体的な一歩がthe BOXなのです。

[2] フィリピン資本のファーストフードチェーン店。フライドチキンにご飯を添えたメニューなどが充実している。フィリピンではマクドナルドより人気のファーストフード店。

試行錯誤の連続

産地によって農産物の品質にバラつきがあるため、一定の品質を保証できない、生産者が出荷できる農産物に頼った販売を行っている、収穫量によっては買い付けを制限しなければならずその調整が難しい、など、the BOXにはまだまだたくさんの課題があります。

このような課題を解決してくために、ATPIは様々な工夫を凝らしています。消費者から品質に関するクレームが多かった時は、消費者に産地・生産者の現状をより理解してもらうために、産地での交流会を実施しました。

消費者と生産者がお互いに話し合ったことで、その後消費者からのクレームが減り、生産者に対する感謝の声や、届いた農産物をどのように料理したらいいのかといった問い合わせが増えたそうです。

それ以外にも、the BOXの利用を増やしていくために、カット野菜の販売、ポイント制度の導入、レシピの配布、生産者に関する情報の発信、食に関する定期的な学習会の実施などにも取り組んでいます。

the BOXは事業規模も小さく、試行錯誤の連続です。しかし、フィリピン国内の消費者と生産者をつないでいくための大きな一歩です。

今後もthe BOXが継続するよう、日本の生協の経験や知識を共有しながら、見守っていきたいと思います。

黒岩竜太(くろいわりゅうた/ATJ)

【バナナニュース286号】西ネグロス州パンダノン村マイケルさん ⑤ ~ なぜ持続的な農業をしているのか ~

若手農民の研修農場を卒業したバランゴンバナナ生産者のマイケルさんを、ATJの関連団体で研修農場の運営をサポートするAPLAのスタッフが連載で紹介しています。

APLAは定期的に地域訪問をして、生産者や地域の人びととじっくり対話し、家族の思いや今後の取り組みについて共有していきながら、寄り添いサポートしていくことを大切しています。そこでスタッフが感動・印象に残ったマイケルさんのお父さんのお話をご紹介します。

「ここの土地は先祖から受け継いできた土地。私も次の世代に継いでいかなくてはいけません。そのために、私なりに工夫をして耕し、土地をより良くしてきました。農業セミナーなどの研修にも参加しました。しかし、その多くが高度な技術のもので、実践することは難しく、この地には適していないように感じました。その後、有機農業に出会ったのです。」

「これこそが持続的なものだと思いました。化学的な肥料や農薬を使えば、もちろん一時的には生産量が増えて、収入は良くなるかもしれませんが、いつかはダメになってしまうかもしれない。“一時的”は、子どもたちやこれからの農業を担う世代のことを思えば、結果的に自分たちが損をすることにつながります」

以来、持続可能な農業を続け、その大切さを息子のマイケルさんをはじめ、地域の農民仲間に伝えながら、バランゴンバナナの生産もしています。

NPO法人APLA スタッフ 寺田俊

カネシゲファーム・ルーラルキャンパスなど、APLAの活動をぜひ支えてください!

【PtoP NEWS vol.30 2019.02】エシカルバナナ・キャンペーン~「甘いバナナの苦い現実」を変えるために~ from フィリピン

皆さんは、バナナを買う時にどんなポイントで選びますか? 日本バナナ輸入組合による2016年の調査(複数回答可)では、1位が「価格が安いもの」、2位が「見た目のきれいなもの」、3位が「本数が多い」という結果が出ています。

安くて手軽な果物として定着しているバナナですが、わざわざ海を越えてフィリピンからやってくるバナナがなぜ国産のりんごやみかんよりも圧倒的に安いのでしょうか?

こうした「価格が安く」「見た目のきれいな」バナナを好んで買う日本の消費者が、フィリピンのバナナ産地での様々な問題を支えてしまっています。

■農薬散布がもたらす健康被害と環境破壊

大規模なプランテーションで栽培されるバナナは、病虫害やカビに弱い作物です。バナナをそうした外敵から守るために多様な農薬(殺虫剤、殺菌剤など)が大量に投入されます。

そして、「効率よく」散布をするために用いられる手段は、小型の飛行機による空中散布です。広大なプランテーションの上空から散布された農薬は、農園で働く労働者の上に降り注ぎ、さらには風に乗ってプランテーションの外にも飛散します。

まさに「毒の雨」です。周辺に家屋や学校、水源がある地域では、住民が健康を脅かされていますが、病気と農薬の因果関係を証明することはほとんど不可能です。

■大企業とバナナ生産者との不公正な契約

1988年に包括的農地改革法が発布されたフィリピンでは、それまで地主の元で農業労働者として働いていた人びとも土地を所有できるようになりました。

ただし、土地代は30年かけて返済しなくてはならず、そのために多国籍企業との栽培契約を結んだバナナ生産者(農家)の多くが、農業労働者時代と変わらない貧困に苦しんでいます。

多くの生産者たちは、企業が一方的に作った契約書の内容を十分に理解することなくサインをさせられてしまっている実態が明らかになっていますが、不公正なのは契約のプロセスだけではありません。

「独占的生産販売合意」と呼ばれる契約の中身は、企業の利益を守るための条項のオンパレードです。たとえば、バナナの買取り価格。ある企業は1箱13.5キロ(約65本)につき4.25ドル(約460円)という価格で生産者と契約をしています。

さらに安い価格の企業もあります。しかも、生産者は、企業によって決められた農薬や肥料の代金などの様々なコストが差し引かれた金額しか手にすることができません。

さらに、この買い取り価格は、15年や20年という契約期間中ずっと据え置きで、物価の変動に関わらず、生産者には買取り価格について交渉する余地がありません。

◆農地改革で土地を得た農家の苦難の声を伝えるため、現地NGOが作成した動画「債務の運命」

■安い賃金と劣悪な労働環境

農園で収穫されたバナナは梱包工場に運ばれ、洗浄・箱詰めされます。ミンダナオ島のある梱包工場の労働者たちへの聞き取りでは、賃金は1日365ペソ(約780円)の最低賃金程度であることが明らかになっています。

フィリピン政府が発表した全国水準の生活賃金(家族6人が暮らしていくのに必要とされる賃金)は、月42,000ペソ(約90,000円)です。夫婦2人で働いても生活賃金には遠く及ばない金額しかもらえていないのです。

また、バナナの輸送中の品質劣化を防ぐ目的で使用する薬品によって、労働者たちが体調不良を訴える事例も報告されています。

しかし、マスクや手袋、エプロンなどの支給頻度が十分ではなく、労働者自らで防具を購入しなければならないこともあり、お金がなければ素手で薬品や刃物を扱うこともあるようです。

■バナナの消費地・日本でのキャンペーン

こうした現地の実態を日本社会に広く知らせ、多国籍企業に是正を求めるムーブメントを作っていきたい、そのような思いから、2018年夏に立ち上げたのが「エシカルバナナ・キャンペーン」です。

最終的には、日本に輸入されるすべてのバナナが「エシカル(倫理的)なバナナ」―持続可能な農法で作られた地球にやさしく、生産から流通・小売りまでサプライチェーン上で働くすべて人の人権が守られているバナナ―になることを目指しています。

ウェブサイトには、それぞれの問題について、より詳しい情報を掲載しています。ぜひ一緒にキャンペーンを広めてください。

野川未央(のがわ・みお/APLA)

【バナナニュース285号】西ネグロス州パンダノン村マイケルさん ④ ~東ティモールの若者の刺激にもなりました~

若手農民の研修農場を卒業したバランゴンバナナ生産者のマイケルさんを、ATJの関連団体で研修農場の運営をサポートするAPLAのスタッフが連載で紹介しています。

3カ国交流プログラム(注)で東ティモールを訪問し、さらにコーヒー栽培への意欲をかきたてられたマイケルさんですが、彼も東ティモールの農民にもたくさんの刺激を与えました。印象的な一場面をご紹介します。

交流の休憩中、何気なく池の周りでおしゃべりをしていた時、ふとしたことからマイケルさんの話を聞くことになりました。彼は、家庭の事情で小学校を中退しています。行きたかった学校に行くことができず、長男として他の兄弟を学校に送るために、辛い中で農業を続けてきたことや、その中で楽しさも見つけ、今は農業にやり甲斐を感じていることを話してくれました。その場には同じく小学校を中退してしまった東ティモールの青年がいました。マイケルさんの話は、青年を勇気づけ、さらに東ティモールの地域の人たちにも刺激を与えたのでした。

その後、「マイケルは学校へ行けなかったのに、あれだけの循環型農業で家計を支えている。なぜ自分たちはできていないのか」という議論が夜中まで続いたそうです。学歴ではなく、やる気や自分がしていることをどれほど誇りに思っているかが大切ということを、彼はその振る舞いや農業に対する姿勢から私たちに教えてくれています。

NPO法人APLA スタッフ 寺田俊

(注)フィリピン-東ティモール-ラオス3カ国交流プログラム

2016年10月から2017年9月にかけてAPLAが企画した3か所の民衆交易産地(フィリピン・ネグロス島=マスコバド糖+バランゴンバナナ、東ティモール=コーヒー、ラオス=コーヒー)の若手農民の交流プログラム。民衆交易を通じた暮らしの改善、単一作物栽培への依存から脱却するための作物多様化の取り組みや技術をお互いに学びました。

APLAの活動の詳細はこちらから

カネシゲファーム・ルーラルキャンパスなど、APLAの活動をぜひ支えてください!

【バナナニュース284号】西ネグロス州パンダノン村マイケルさん ③ ~柔軟な行動力がマイケルさんの魅力です~

若手農民の研修農場を卒業したバランゴンバナナ生産者のマイケルさんを、ATJの関連団体で研修農場を軸に地域創り活動をしているAPLAのスタッフが連載で紹介しています。

マイケルさんが「最近バナナとコーヒーの混作を始めたよ」と教えてくれました。そのきっかけは、APLAが企画した、フィリピン-東ティモール-ラオスの3カ国交流プログラム(注)に参加したこと。フィリピンから4名の若手農民が参加し、マイケルさんもその一人として東ティモールを訪問しました。そこでのコーヒー栽培の技術に刺激され、今まで片手間でやっていたコーヒー栽培を今後はもっと頑張ろうと思ったそうです。

ここパンダノン村も山間部に位置しているため、コーヒーを栽培している農家がたくさんいます。コーヒーの木にはシェイドツリーといって、木を直射日光から守るための影をつくる植物が必要で、背の高い木を周りに植えることが一般的なのですが、実の成るバナナをシェイドツリーとすることで、そこからも収入を得て、多様化をしていこうと学んだのでした。

学んだことをすぐに自分ができる範囲で実践する行動力や柔軟性がマイケルさんの魅力でもあり、同世代の若者農民に影響を与えています。それはフィリピンの若者だけではありません。東ティモールから刺激をもらった彼ですが、東ティモールの農民にも刺激を与えました。それはまた次回に。

NPO法人APLA スタッフ 寺田俊

(注)フィリピン-東ティモール-ラオス3カ国交流プログラム

2016年10月から2017年9月にかけてAPLAが企画した3か所の民衆交易産地(フィリピン・ネグロス島=マスコバド糖+バランゴンバナナ、東ティモール=コーヒー、ラオス=コーヒー)の若手農民の交流プログラム。民衆交易を通じた暮らしの改善、単一作物栽培への依存から脱却するための作物多様化の取り組みや技術をお互いに学びました。

APLAの活動の詳細はこちらから

カネシゲファーム・ルーラルキャンパスなど、APLAの活動をぜひ支えてください!

【バナナニュース283号】西ネグロス州パンダノン村マイケルさん ② ~養殖した魚を食べない!?~

若手農民の研修農場を卒業したバランゴンバナナ生産者のマイケルさんを、ATJの関連団体で研修農場を軸に地域創り活動をしているAPLAのスタッフが連載で紹介しています。

ここはネグロス島パンダノン村。幹線道路から山に入り、車を停め、細い道を約1時間登っていきます。サトウキビ畑の光景の隙間に時々やってくる水田や山あいの風景に癒やされながらも、炎天下では体力が奪われていきます。

歩き疲れた頃、ようやくマイケルくんの家に到着すると、綺麗な花や様々な植物たちが私たちを迎えてくれました。木陰や養殖池の周りにはお手製ベンチがあり、つい毎回のんびり時間を過ごしてしまいます。

お昼を食べた午後に、この木陰のベンチでみんなと他愛もない話をするひとときは最高です。

養殖池にはたくさんの魚がいるのですが、料理として出てきたことがこれまで一度もありませんでした。「どうしてなの?」と質問をすると、「食べるのがもったいないから」とマイケルくん。食べる魚を養殖するために始めたのですが、だんだんと愛着が湧いてきて食べることができなくなってしまったとのことです。そんなおちゃめな一面もみんなから愛されている理由です。

両親がバランゴンバナナの生産者で、小さい時からバナナ生産の手伝いもしていました。最近は畑の一部を父親から譲ってもらい、自分のバランゴンバナナとして、約300株を植えたそうです。そこではバナナとコーヒーの混作をしているそう。その理由は次回♪

NPO法人APLA スタッフ 寺田俊

APLAの活動の詳細はこちらから

カネシゲファーム・ルーラルキャンパスなど、APLAの活動をぜひ支えてください!

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

竜巻被害にあったミンダナオ島のレイクセブ(ラムラハック村)

竜巻被害にあったミンダナオ島のレイクセブ(ラムラハック村)