カテゴリー: レポート(バランゴンバナナ)

バランゴンバナナ

【バナナニュース244号】ジェイムスさんの今! ~よりよいバランゴンバナナを届けるための挑戦~

ジェイムスさんの仕事

2013年9月に来日したジェイムス・シモラさんは、ミンダナオ島のバランゴンバナナの産地の1つであるレイクセブで、バランゴンバナナの出荷責任者を務めています。現在はバランゴンバナナの収穫から買付、箱詰め、出荷までの全工程を管理しています。

「日本に行ったことにより、消費者を含めた、バランゴン交易全体を理解することができました。また、品質・数量の大切さを日本での交流を通して実感することができました。日本人は規律をしっかりと守るだけでなく、訪問したセットセンター、倉庫、追熟ムロなどでは、衛生管理がしっかりとされていました。」

日本での交流後、ジェイムスさんは日本での経験をレイクセブの生産者に共有し、品質及び安全面の重要性を生産者に伝えました。より品質の良いバナナを作るため、バナナの手入れに関する研修も改めて行いました。また、買付時点及び箱詰め時点での廃棄を減らすために、収穫後の運搬方法の向上にも取り組んでいます。

「バランゴンバナナの収穫及び運搬の見直しを行うことで、廃棄されるバランゴンバナナが減りました。また、雨季に比べると乾季はバナナ1本1本もより大きく育ち、病虫害被害も減少し、出荷数量が増えます。」

日本での交流会について

「生産者と消費者の交流は、お互いの経験を共有し、学び合える場であり、強固な関係性を築いていくために必要です。私は日本での交流会で、先住民族であるレイクセブの生産者が直面している課題や希望を消費者の皆さんに話しました。私たちの知識、経験を交流会では共有することができ、バランゴンバナナ栽培の難しさについて消費者の皆さんにお伝えすることができたと感じています。」

「また、交流は日本の消費者の皆さんにとっても新たな発見があったのではないでしょうか。例えば、バナナがどのように育つのかを知るなど。日本の子供たちが、バナナを描くように言われ、大きな木にバナナがなっている絵を描いたことを今でも覚えています。生産者と消費者の交流は、バランゴンバナナで繋がっている異なる人々が、交流を通してお互いの経験を共有し、お互いの理解を深めていく場であると感じています。」

日本の皆さんへのメッセージ

日本の皆さんへのメッセージ

「レイクセブの生産者を代表して、バランゴンバナナを買い続けて下さっていることに、感謝の意を表したいと思います。長年、バランゴンバナナを買い続けて下さり、ありがとうございます。消費者の皆さんの協力がなければ、私たちの努力が無駄になってしまいます。

日本での交流が、お互いの関係の強化に繋がり、今後も私たちの関係が続いていくことを望んでいます。」

取材・まとめ 商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

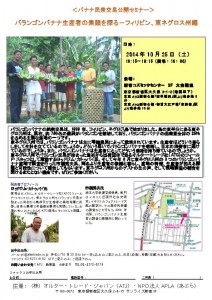

報告:公開セミナー「バランゴンバナナの民衆交易はどこまで生産者の自立に寄 与できるのか」

6月20日(土)午後、公開セミナー「バランゴンバナナの民衆交易はどこまで生産者の自立に寄与できるのか~フィリピン産地調査報告~」が立教大学池袋キャンパス(東京都豊島区)で開催されました。

ATJとNPO法人APLAは昨年、日本で出回るバナナの90%以上を占めるフィリピンバナナを通じてフィリピンの人々との関係はどうあるべきか、を探る目的でバナナ調査プロジェクトを立ち上げました。

プロジェクトの一環として、2014年度は3名の研究者に委託してバランゴンバナナ産地の実地調査を実施しました。このセミナーは、調査で明らかになった産地や生産者の状況、提言を研究者より報告してもらうために開かれました。

〇調査報告① 関根佳恵氏(愛知学院大学)「未来をつむぐバランゴンバナナの民衆交易~コタバト州マキララ町を事例として」(調査地:ミンダナオ島マキララ)

〇調査報告② 石井正子氏(立教大学)「ミンダナオ島の先住民族がバラゴンバナナを売ること、とは?」(調査地:ミンダナオ島レイクセブ)

〇調査報告③ 市橋秀夫氏(埼玉大学)「ネグロス島バナナ栽培零細農民と『自立』論」(調査地:ネグロス島東ネグロス州)

各調査結果から、バランゴン民衆交易の次のような意義が浮かび上がってきました。

経済的意義:バランゴンバナナは定期的に安定した現金収入を得られる収入源の一つとなっており、必要としている生産者は多い。しかし、暮らしが十分豊かになるまでには至っていない。

社会的意義:ミンダナオでは民衆交易がプランテーション進出を阻止し、農民が労働者になることを食いとどめている。また、先住民族の暮らしを開発から守る機能を果たしている。アグリビジネにはできない「安全・安心」「環境保全」「民衆の食料主権」といった価値を具現化している。

一方で、インフレが続くフィリピンで生産者からの買取価格引き上げが急務である、萎縮病(バンチートップ病)などの病害が深刻で、有効な対策が講じることができていない地域がある、などの事業上の課題も指摘されました。

そして、もっとも本質的な問題として研究者から提起されたのは、民衆交易の理念、意義やミッションなどについて関係者(生産者、各産地の生産者支援・出荷団体、ATC、ATJ、消費者)の共通理解が十分確立できているとはいえない部分があることです。詳しくは後日発表する報告書の中でまとめる予定ですが、バランゴンバナナが持ちうるもっと積極的意義があるのにそれが生産者に認識されていなかったり、また逆に日本の消費者もバランゴンバナナを食べることのメリットを感じてもらえていないケースもあると指摘を受けました。

バランゴンバナナの民衆交易には現在以上にさまざまな意義を作り出しうる余地があることが指摘されましたが、それは逆にいえば、商品としてのバナナの価値である以上に、バランゴンバナナが持つ「社会的品質」(そのバナナが作り出すさまざまな関係、環境的、社会的価値などを含む品質)がまだまだ十分開発されていないということになります。

商品を超えたそうしたバランゴンバナナの持つ特性は単に売ると買うだけの関係では成立せずに、積極的に学び合う互いの絶え間ない活動なしにはなりたちません。ATJはバランゴンバナナ民衆交易に関わるすべての人びとと共に、こうした価値を再構築していくことで、この問題提起を受け止め、今後の活動・事業に生かしていきたいと考えております。

なお、本セミナーの報告書は8月までに制作、公開する予定です。

政策室 小林和夫

【バナナニュース243号】マカオさんは今!~日本での交流が役立っています~

2012年9月に来日したネグロス島パンダノン村のバランゴンバナナ生産者であるウバルド・マカオ・セラルボ(通称:マカオ)さん。2013年7月にパンダノン村のバランゴンバナナ生産者協会の副委員長に選出されました。現在は、自分の畑の手入れだけでなく、副委員長として生産者協会の活動にも積極的に取り組んでいます。

パンダノン村のバランゴンバナナ栽培

日本での交流後、バランゴンバナナの作付け拡大に取り組んでいるマカオさん。しかし、病害被害を受け、出荷数量は思ったように増えていないとのこと。また、日本での経験を他の生産者にも伝えています。他の生産者は、マカオさんの経験を通して、バランゴンバナナが日本でどのように食べられているのかを知ることができ、消費者に必要とされていることを実感することができているとのこと。その結果、パンダノン村でのバランゴンバナナの作付けは増えています。

「日本でお会いした消費者の皆さんに、バランゴン栽培に力を入れ、出荷数量を増やしていくことを約束しました。帰国後、バランゴンバナナの作付けを拡大したのですが、病害被害が広がり、バナナの数量を増やすことが出来ませんでした。皆さんとの約束を守ることが出来ず、大変申し訳なく思っています。

私を含めたパンダノン村のバランゴンバナナ生産者は、病害被害などといった困難がありますが、今後もバランゴンバナナの作付け拡大に取り組んでいきます。」

マカオさんが行っている農業

日本の農家との交流が、農業技術の向上に繋がったと語るマカオさん。

「日本に行く前は、知識ではなく経験のみに基づいて農業をしていた。日本で訪問した地域から、お米や野菜を植えるには、土作りが非常に重要であるということを学びました。作付けの前にしっかりとした準備をすることが、非常に重要。また、農家は細かなことにも気を配ることが大切だということを日本の農家との交流を通して学ぶことが出来ました。」

以前は水牛(カラバオ)で土を耕していましたが、現在は購入した耕耘機で土地を耕しています。「水牛に比べ耕耘機は早く簡単に土を耕すことができる。例えば水牛で15日かけて耕していた土地も、耕耘機であれば6日で耕すことができる。」と説明をしてくれたマカオさん。

また、マカオさん一家の主収入源はサトウキビですが、2012年からサトウキビを、マスコバド糖製糖工場(ATMC)に販売しています。2012年からオルタートレード社(ATC)のサポートを受けながら、有機栽培への転換に取り組み、現在作付けを行っているサトウキビから有機認証を取得することが出来ました。

「慣行栽培であれば、1ha当たり8袋(約50㎏/袋)の化学肥料で足りるが、有機転換の1年目は、マッドプレス(製糖過程で出る有機資材)、石灰、リン鉱石などといった有機肥料を多く畑に投入しなければならず、畑での仕事が増え、大変だった。2年目、3年目は畑の土の質が良くなり、1年目に比べると有機肥料の投入量も少なくなった。」

家族も増えました

2013年5月に9番目の子供であるズゥイちゃんが産まれ、子育てにも奮闘しているマカオさん。また、息子の1人であるマルジュン君は、2012年に約6ヵ月間、カネシゲファーム・ルーラルキャンパス で有機農業の研修を受け、現在はマカオさんと一緒に農作業を行っています。

「カネシゲファーム・ルーラルキャンパスの研修でマルジュンの農業知識は増えたが、まだまだ私がマルジュンに農業を教えているよ」と笑いながら話すマカオさん。

最後にマカオさんからのメッセージです。

「この間、産地及び日本で積み重ねてきた交流を通して、素晴らしい関係を築くことができています。私たち生産者にとっては、消費者の皆さんとの交流は、生活の一部になっています。」

カネシゲファーム・ルーラルキャンパスの詳細に関しましては、APLA(あぷら)のウェブサイトをご確認ください。

http://www.apla.jp/activities/negros-philippines/kf-rc

取材・まとめ 商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース242号】伝統的な箒が作られている村、カンルソン

西ネグロス州の山奥にあるバランゴン産地であるカンルソン村。主に自給用に植えられている、美しい水田が見受けられるこの村では、タイガーグラスと言うススキのような草の穂を束ねた伝統的な箒が手作りされています。柔らかく扇のように広がるこの草は、箒に適しています。フィリピンでは一般的に、家の外回りの掃き掃除を行う時にはヤシの葉の芯を束ねた箒(ティンティン)を使い、室内の掃き掃除の時には、タイガーグラスを束ねた箒を使います。

カンルソン村の人々の主な収入源はこの箒作り。タイガーグラスの収穫期を迎えると、道端でタイガーグラスを乾燥させている風景を目にします。タイガーグラスの収穫は年に1回。約1,000本の草から約30本の箒を作ることができます。生産者によって収穫量は異なりますが、年に約30,000~60,000本のタイガーグラスを収穫することができ、箒を作っています。1本1本、丁寧に手作りされた箒は、1本約40ペソ(2015年4月時点のレートで100円強)で販売されますが、コストが約10ペソかかるとのことです。

箒作りが主な収入源ではありますが、タイガーグラスの収穫が年に1回。そのため、定期的な現金収入を確保する必要があります。その役割を担っているのがバランゴンバナナ。ATCはカンルソン村に2週間に1回、バランゴンバナナを買いに行っています。生産者によってバランゴンバナナからの収入源は異なりますが、平均すると生産者1人あたり、約450ペソの現金収入を2週間に1回、バランゴンバナナから得ています。タイガーグラスやお米の収穫がない時には、バランゴンバナナからの定期的な現金収入は非常に重要であると生産者は話します。

ただし、カンルソン村も昨年の台風21号(現地名:クイニー)で大きな被害を受けた産地の1つ。台風クイニーにより、実をつけていた収穫間近なバナナが約4,400本倒れ、多くの生産者の収穫量が約1/4程度に減少してしまいました。今はタイガーグラスの収穫時期ですので、箒からの収入を得ることはできていますが、やはりバランゴンバナナからの現金収入が無くなったことで生活は厳しくなったと生産者は言います。

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

台風クイニー後は、バンチトップ病という病害被害も広がってしまいましたが、ATCと一緒に、病気の拡大を防ぎながら、バランゴンバナナの回復に努めています。

オルター・トレード社(ATC)が直販店「フェアトレードプラス」を開店~フィリピン、バコロド市~

2014年12月8日にオルタートレード社の本社敷地内にオープンしたフェアトレードプラス(※)。その名前にはフェアトレードを超えた取り組みをしていくという意味が込められています。開店式典には、オルタートレード社のスタッフだけでなく、オルタートレード社と関係を持っている生産者、地方政府・州政府の代表、オルター・トレード・ジャパンの社員も参加しました。

同店で一番売れているのはパナイ島アンティケ州で作られているタブレア。タブレアとは、カカオの塊のタブレットで、フィリピンではそれを溶かしてホットチョコレートを作ります。勿論マスコバド糖、マスコバド糖を製糖する際にできるダマを集めたマスコロックも販売しています。

それ以外にもミンダナオのバナナ出荷団体のひとつ、ドンボスコ財団が扱うお米(黒米・赤米を扱っています)、ミンダナオ、コタバト州で有機農産物とその加工品を扱うカブロンファームのチョコレート、ジャムなども。また、お店にはバランゴンバナナ生産者が作ったトマト、キュウリ、レタス、サヨーテ(はやとうり)と言った農産物も販売しています。農産物の扱いはまだ少ないですが、今後取扱数量を増やしていきたいとオルタートレード社は考えています。

フェアトレードプラスの月間の売上目標は10万ペソ(1ペソは約2.7円)。1月から3月の3ヵ月間の平均売り上げは約8.8万ペソと売り上げ目標にはまだ達していません。

食べ物以外にも、フェアトレードプラスでしか買えないオリジナルTシャツ、バランゴンバナナ産地であるミンダナオ島レイクセブの民芸品も販売しています!様々なものを扱っているフェアトレードプラス。ネグロスに行く機会がありましたらぜひお立ち寄りください!!

(※)フェアトレードプラスがめざす5つのこと

①社会的責任を果たす消費生活を推奨する。

②小規模生産者に対して販路を提供し、モノの販売だけでなく、そのモノの背景にある生産者の物語も伝えていく。

③小規模生産者と、社会的責任を意識する消費者を繋げる。

④ファアトレードやオルタナティブトレードを推進し、オルタートレード社(ATC)ブランドを強化する。

➄持続可能な農法で生産された健康的な農産物を広める。

【バナナニュース241号】台風ヨランダ復興支援完了報告

2013年11月にフィリピン中部を襲った台風30号(フィリピン名:ヨランダ)には、日本、マスコバド糖でつながる韓国、ドイツ、フランス、スイスの生協、フェアトレード団体から多額の募金が寄せられました。日本国内で集まった義援金のうち21,248,616円が、オルター・トレード社(ATC)により、パナイ島、ネグロス島、ボホール島のバランゴンバナナやマスコバド糖用サトウキビの生産者に対して緊急支援(食料は一般住民にも配布)と産地の復興支援に活用されました。

このうち、もっとも被害が大きかったパナイ島での163名のバランゴン生産者に対する復興支援活動を写真でご紹介します。

○バナナ生産復興のためにバナナの苗22,700本、元肥として鶏糞112トンとマッドプレス(サトウキビの搾りかす)40トンを配布しました。

○倒伏したバナナを片付けるためにシュレッダー(裁断機)1台、生産者全員にボロ(山刀)を支給しました。このほかにも各産地にバナナを植え付けるための鋤が配布されました。

○バナナ生産に効果が高いと言われているミミズ堆肥(家畜の糞やバナナの茎など植物の残渣をミミズに食べさせてその糞を有機肥料とする)を、生産者たちが自分たちで生産できるように小規模プラントを設置し、技術研修を実施しました。

○自家消費用として、かぼちゃ、大根、オクラ、ニガウリなどの種を配布しました。収穫できるまでの1年間、バナナからの収入は期待できないので、2-3ヶ月で育つ野菜は貴重な食料となりました。

○せっかく植え付けたバナナの苗も雨水頼りの地域では枯れてしまうケースがありました。そのため、農業用水の確保が課題として挙がってきました。その対策として手押しポンプや自転車揚水型ポンプ計9基を設置し、地下水を汲み上げて農業用水として利用することができるようにしました。

〇バラサン町サルバシオン村では太陽光パネルを使った灌漑用水システムも設置しました。初期投資はかかりますが、一定規模の用水量を確保でき、その後の維 持費が安く環境にも優しいためパイロット事業として施工しました。太陽光で地下水を汲み上げて丘陵地にあるタンクに貯水し、パイプで畑に水を送る仕組みです。これにより約20世帯が恩恵を受けることができる見込みです。

〇フィリピンの農村ではサルバシオン村のように電気や水道などのインフラが整備されていない地域がまだ広く残っています。水は飲料水として、電気は家庭の照明、ラジオやテレビ、携帯電話の充電などに活用されるなどライフラインとしても貴重です。

生産者の努力により回復したバランゴンバナナ生産ですが、残念ながら昨年11月に台風により再度被害を受けてしまいました。しかし、ミミズ堆肥プラントや灌漑施設、ソーラーパネルは現在も稼働しています。

念願だった野生バナナを食べる

バナナの原産地は東南アジアと言われており、フィリピンの山奥に行くと種のある野生のバナナがまだ残っています。今回、ネグロス島の山奥にあるマンティケルという産地に行ったのですが、そこにはパコール(Pakol)と呼ばれている野生の種ありバナナがたくさんあります。土壌流出を防ぐために植えているそうです。

パコールを食べてみたい!とATCスタッフにお願いすると、「鳥かサルしか食べないよ」って笑われましたが、移動中に熟しているパコールがないかどうか探してくれました。そして、念願の熟した野生のバナナを発見!

マンケティル村はネグロス島の最南部、国道から凸凹道を3~4時間程度走った標高400~600mに位置します。電気も通ってなく、携帯の電波も入らない辺鄙な地域。個人的にはすごく好きな産地でした。治安の関係でATJ含め、日本人が行ったことがない産地だそうです。

いつかは食べてみたいと思っていた野生のバナナをついに食べることができました。感想は・・・・一口食べるだけで、口の中が種でいっぱいになり、とても食べづらいです(笑)食べるというより種をしゃぶる感じです。

種のないバナナは突然変異によって出現し、それがいろんな国に拡がっていったと聞いていますが、種のないバナナが拡がった理由がわかりました。

ちなみに、パコールは病害や強風被害に非常に強いそうです。やっぱり野生の作物は生命力があるのだなと話を聞いて感じました。

フィリピン駐在 黒岩竜太

【バナナニュース240号】度重なる台風にも負けず~東ネグロス州バナナ生産者~

昨年11月28日、台風21号(フィリピン名:クイニー)がネグロス島中部を横断し、東ネグロス州では、バナナ全体の約20%にあたる約18,000本が倒伏してしまいました。昨年シリーズで紹介したボイ・カトウバイさんが住むロウアカンダボン村でもバナナ全体の約30%が倒れてしまいました。

2013年11月の超大型台風ヨランダでは若いバナナの木も茎から折れたため、回復には1年程度の時間がかかりましたが、今回被害を受けたのは実を付けたバナナだけ。3-4ヶ月後には次の世代のバナナが成長し収穫できる見込みのため、生産者も大きく落胆しているわけではありません。

ホメルさんは2008年からバランゴンを出荷している生産者。作付拡大に取り組み、バナナの手入れも丁寧に行い、バランゴンを3,000本まで増やしてきました。しかし、台風によって毎週1,500本程度の出荷量が半減してしまいました。ホメルさんの収入のほぼ100%がバランゴンからです。半減は大きな打撃ではあるものの、主食であるトウモロコシと野菜は自給できており、買うのは干し魚、コーヒー、調味料程度なので何とかしのげるとのことでした。

ATCは倒伏した約18,000本の植え替え用苗の植え付けに際して1本あたり6キロの鶏糞を配布して、生産者が早くバナナ生産を復興できるように支援しています。これにより7-8月頃には台風前の生産量まで回復できる見込みです。

近年、フィリピンでは大型台風が度々発生しています。また、進路が南下しミンダナオ島を通過したり、発生期間が長期化するなど異常気象の影響が及んでいると考えられています。

台風以外にも、東ネグロス州では1月から強風の影響でバナナの葉っぱが切れ切れになる被害が生じています。ネグロスでは例年1月からアミハンと呼ばれる北東季節風が例年吹くのですが、特に今年のアミハンは強く、生産者からは台風のような強風が吹いているという声が上がっています。バナナの葉っぱが切れ切れになると、光合成をうまくすることができず、生育が遅くなる、実が大きくならないなど、バナナの成育に影響してしまうので、生産者も心配しています。

因みにアミハンは(フィリピンで他の季節に吹く風と比べると)冷涼で乾燥した風で、シベリアの寒気が吹き込むものだそうです。元をたどると日本の冬の季節風と同じなんですね。

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース】ボイさん・アナさん一家の物語 最終編

バナナニュースでは6回にわたって東ネグロス州マンフヨッド町ロウアカンダボン村のバランゴンバナナ生産者であり、オルター・トレード社(ATC)地域開発担当スタッフでもあるロッドジム・カトゥバイさん(ボイさん)とパートナーのアナさんを紹介してきました。二人の出会いからこれまでの家族のストーリー、バランゴン民衆交易との関わり、ボイさんにとって初めての海外旅行となった日本訪問、そして最終回は長女リゼルの結婚式で大団円を迎えました。

読者アンケートではたくさんの方から感想、コメント、家族へのメッセージが寄せられました。改めてお礼を申し上げます。ボイさん、アナさんへのメッセージはご家族にすべて伝えました。

ボイさんからのコメントです。

ボイさんからのコメントです。

「自分の暮らし、家族、農業や家畜の取り組みに関心を持って、たくさんのメッセージを下さったことを大変うれしく思います。昨年は日本の2つの生協が私の村を訪問して下さり、10月には私が日本で消費者の方々と交流するという本当に貴重な機会をいただきました。ロウアカンダボン村の生産者がどのように消費者と関係性を築いてきたのか、他の村の生産者にも共有したいです。」

もっともメッセージが多かったのが最終回リゼルの結婚についてでした。

○ 甘いバナナがよりスウィートに感じます!

○ 結婚式の写真が、バナナとともに届きました。ご結婚、おめでとうございます。フィリピンでも、かかあ天下の家庭が幸せなようですね!

○ お幸せな笑顔を見て私までも幸せな気持ちになりました。軽トラックに乗って教会に向かう写真は映画のワンシーンのようです、などなど。

リゼルさんはマンフヨッド町にある小学校で臨時教員として働き始めました。みなさんからのメッセージに対しては、暖かいメッセージに心からの感謝の気持ちをお伝えしたい、との返事がありました。

ATJでは今後もボイさん、アナさん、リゼルさんの様子を折に触れてお伝えしたいと思います。

【バナナニュース239号】 本当に残念です。でもゼロから再スタートだと仲間と話しているんです~パナイ島バナナ生産者を訪ねて~

昨年12月8日に台風ルビーの被害を受けたパナイ島のバランゴン生産者の現状はどうなのでしょうか。ATJ現地駐在の黒岩が、先週、現地を訪問しました。

アナニアス・ラチカさん(78歳)とネニタ・ラチカさん(76歳、年齢はともに2013年11月当時)夫婦は、カーレスに住むバランゴンバナナ生産者。台風ヨランダ直後は、バランゴンバナナや他の作物が全滅、家屋も壊れ、すべてを失ってしまったと非常に落胆した様子でした。その姿は次の動画「Wrath of Yolanda(台風ヨランダの怒り)」に記録されています。

台風30号ヨランダによるパナイ島バナナ生産者の被災状況をお伝えします(第4報)

その後、オルター・トレード社(ATC)の支援を受けて、300本のバナナを植え付け、隔週で約1,000本のバナナを出荷できる程度までに回復していました。しかし、無情にも台風ルビーは実を付けていた200本のバナナを倒してしまいました。家屋は大丈夫だったものの他の農作物も被害を受け、自家消費用のお米も不足するかもしれないとのこと。「バナナの収穫が再開できる5月まで暮らしは苦しくなる」

サン・ディオニシオ町でバランゴンを生産するホアニト・バラヨンさんも、隔週で2,000~3,000本のバナナを出荷するまでに立ち直っていましたが、台風ルビーにより実を付けていたバナナはすべて倒伏してしまいました。収穫が再開できる3月までは収入が期待できません。「支援のおかげでバナナの作付本数を拡大できたが…。本当に残念です。11人の子どもの学校の授業料を支払えるか心配です」

同じサン・ディオニシオ町でATCのフィールド・アシスタントとして生産者の栽培・出荷管理にあたっているチャーリー・カノイさん。家が海の近くにあり、台風ヨランダでは5メートルの高さの高潮が押し寄せ、何とか山に逃げて難を免れましたが、家やすべての家財道具を失いました。当時の状況を上記の動画で話しています。

チャーリーさんはこの1年間、復興事業の現場担当者の一人として、バナナの作付拡大や肥料配布などの活動をしてきました。「バナナ生産が順調に回復していたからもったいない気持ちでいっぱいです。でも、何もかも失った台風ヨランダ後の絶望感は感じません。生産者とはゼロから再スタートだと一緒に話しているんです」と話してくれました。

ATCでは、半年後に台風前の出荷水準に戻し、生産者が生計手段を確保できるよう復興支援活動を、今週から開始しました。見舞金(倒伏したバナナ1本につき20ペソ、約53円)、鶏糞配布(1本につき6キロ)、農業用水が不足している農場での簡易用水施設の整備などです。

ネグロス島、ボホール島でもバランゴンの苗床整備、鶏糞配布や技術サポートを計画しています。

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

台風クイニー ネグロスとボホールのバナナ産地に打撃

11月27日にフィリピンを横断した台風クイニーが、ネグロス島とボホール島のバナナ産地に大きな被害をもたらしました。

ネグロス島ではバランゴンバナナ全体の21%が倒伏し、とくにネグロス島の北部、中部で被害の程度が大きいようです。被害を受けた生産者はオルター・トレード社(ATC)の登録生産者数の28%になります。

西ネグロス州では7地域で登録生産者の83%にあたる238名の生産者が被災しました。生産者が保有するバナナのほぼ60%にあたる約29,000本が倒伏し、回復には4ヶ月から10ヶ月かかると見込まれています。

東ネグロス州でも10地域で登録生産者の37%にあたる124名の生産者が被災し、約20%のバナナが倒伏したようです。回復には2ヶ月から8ヶ月かかると予想されています。

また、ボホール島でも約2,000本のバランゴンバナナに被害が出ているという報告が届いています。

ATCでは、12月7日に通過した台風ルビーで被害が出たパナイ島同様に、ネグロスとボホールにおいて早急の復興と生計補助を目的に生産者による倒れたバナナの除去作業と株の植え付け作業に対して労賃を支払う「フード・フォー・ワーク」、さらにネグロスでは肥料(鶏糞)を生産者に配付する支援活動をする計画です。

出荷目前のバランゴンに被害 ~台風22号パナイ島被災状況~

昨年11月、フィリピン全土で7,000名以上の死者を残した超大型台風ヨランダによる甚大な被害を受け、復興途上にあったフィリピン、パナイ島北部のバランゴン産地が、去る12月7日、台風22号(フィリピン名ルビー)に襲われました。

バナナ出荷団体であるオルター・トレード社(ATC)によると、家屋やインフラに大きな被害は出ていない模様ですが、農作物、とりわけバナナに大きな被害が出ています。

台風ヨランダ後の復興支援の一環として植えられたバランゴンは、今年12月から3月に本格的な収穫が予定され、来年1月より隔週で500箱の出荷が見込まれていました。241名の生産者が育てている実をつけ始めていた5,086本のバナナが台風により倒伏してしまいました。

パナイ島北部の生産者は昨年の台風被害により、この1年間主要な収入源であったバランゴンをほとんど出荷できていません。出荷がすぐそこに見えた矢先の今回の被災です。

そのため、ATCでは倒れたバナナを取り除き、新たなバナナの株を植え付ける作業に労賃を支払い、少しでも家計の足しにしてもらう「フード・フォー・ワーク」及びバナナがしっかり成長するように肥料(鶏糞)を生産者に配付する支援活動をする準備を進めています。

パナイ島での復興支援活動の様子は今後随時報告します。

【バナナニュース238号】 ボイさん・アナさん一家の物語⑥ ~長女リゼルの結婚式~

2014年12月2日、ボイさん・アナさんの長女リゼル が、幼馴染であり、現在はアナさんと一緒にバランゴンバナナの買付け・集荷の仕事をしているロネルと結婚式を挙げました。

フィリピンの農村では、教会で式を挙げた後に、自宅でパーティをするのが一般的。2人もボイさん・アナさん宅から約8km離れた教会で式を挙げ、その後自宅でパーティを行いました。教会への移動は、ボイさんの愛車である軽トラック。炎天下の中、新郎新婦は軽トラックの荷台で揺られながら、凸凹道を移動しました。

自宅でのパーティには、友人・親戚・近所の人々など総勢150人以上が集まりました。両家から豚が9頭も準備され、そのうち4頭はレチョン・バボイとして振舞われました。これは、子豚の丸焼きで、レチョンは丸焼き、バボイは豚を意味しています。子豚の内臓を取り除いた後に、中に香草を詰め、頭から尻尾にかけて棒で串刺しにした後、炭火の上でゆっくり回しながらじっくり焼き上げます。誕生日、結婚披露宴、お祭り、クリスマスなどに欠かせないフィリピンの代表的な料理です。また、特大のウェディングケーキも準備され、盛大に2人の結婚を祝いました。

「ロネルと結婚できて本当に幸せ。私が落ち込んでいる時、彼は私を助けてくれたの」とリゼルが話すと、非常に恥ずかしがり屋のロネルは、「リゼルは強い性格の持ち主で、子供の時は彼女のことを少し怖く感じていた。そういうことも乗り越え、今一緒にいられるのが嬉しい」と答えてくれました。

フィリピンの結婚式パーティーは、新郎新婦がダンスを披露するのが一般的で、リゼルとロネルのダンスのために、自宅にはオーディオセットが準備されました。リゼルとロネルがダンスを披露している姿を終始笑顔で見守っていたボイさん。

フィリピンの結婚式パーティーは、新郎新婦がダンスを披露するのが一般的で、リゼルとロネルのダンスのために、自宅にはオーディオセットが準備されました。リゼルとロネルがダンスを披露している姿を終始笑顔で見守っていたボイさん。

「娘の幸せな姿を見ることができて、本当に幸せだ」とボイさん・アナさん。

以下のメッセージフォームから、ボイさん・アナさん、そして新婚のリゼル・ロネルにメッセージを送ることができます!ぜひメッセージをお送り下さい!!

皆さまからのメッセージはATJスタッフが翻訳して、本人にお届けします。

フィリピン駐在員 黒岩竜太

【バナナニュース印刷版】ここをクリックして下さい。(Adobe社のAdobe Readerが必要です。)

※バナナニュース印刷版は、バナナと一緒にお届けしていますものです。(一部お届けしていない団体もあります)

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

台風22号によるフィリピンでの被害状況に関して(第1報)

昨年、フィリピンで7,000人以上の死者を出した台風30号(ヨランダ)の再来かと警戒された台風22号(現地名ルビー)。台風22号はフィリピン中部からルソン島南部を横断し、バナナやサトウキビ産地があるネグロス島、パナイ島は上陸を免れました。しかし、現地のバナナ出荷団体ATCによると、パナイ島産地のバナナはかなりの被害が出た模様です。ネグロス他の産地の被害状況については、現地から情報が届き次第、ご報告します。

【バナナニュース237号】ボイさん・アナさん一家の物語⑤ ~旅行を通して見るフィリピン人の暮らし~

バランゴンバナナ生産者でありオルタートレード社(以下:ATC)のスタッフであるロッドジム・カトゥバイさん(通称:ボイさん)は10月21日~31日の計11日間、バランゴンバナナの消費者の皆さんと交流するために来日しました。ボイさんの来日が決まった時、家族はボイさんに、バランゴンバナナ生産者の代表として日本に行くことを誇りに思っていると喜んでくれたそうです。今回の日本滞在は、ボイさんにとって初めての海外。

バランゴンバナナ生産者でありオルタートレード社(以下:ATC)のスタッフであるロッドジム・カトゥバイさん(通称:ボイさん)は10月21日~31日の計11日間、バランゴンバナナの消費者の皆さんと交流するために来日しました。ボイさんの来日が決まった時、家族はボイさんに、バランゴンバナナ生産者の代表として日本に行くことを誇りに思っていると喜んでくれたそうです。今回の日本滞在は、ボイさんにとって初めての海外。

今回は、ボイさんにフィリピン人の旅行の習慣や思いを聞いてみました。

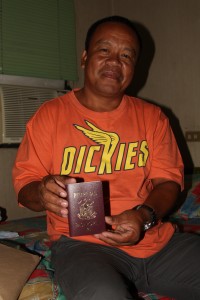

パスポートを取得するのは大変だったと聞きましたが

「パスポートを取得するのは大変でした。特に必要な書類の準備。フィリピンでは、公式な書類に書かれている個人情報に誤りがあることが多々あります。私の場合、出生証明書に書かれている氏名・生年月日と、キリスト教の洗礼を受ける際に教会が発行する書類の氏名・生年月日が異なっていたので、教会の書類の内容を変更しなければいけませんでした。

私の両親が結婚した時、父は16歳、母は14歳でした。私は母が16歳の時の子どもです。まだ若かったので、書類を申請する時に書き間違えたのだと思います。」※

※過去にパスポートの取得が間に合わず、来日できなかった生産者、ATCスタッフもいます。日本では比較的簡単に取得できるパスポートですが、フィリピンではパスポートを取得するのも一苦労です。

親族で海外に行ったことがある人はいますか?

「叔母が以前、家政婦として、オーストラリアで約2年働いていました。今回の日本の滞在が、私にとっての初めての海外です。妻のアナも、2人の娘も海外に行ったことはありません。私はマニラに行くのも今回が初めてで、アナは、飛行機にも乗ったこともありません。」

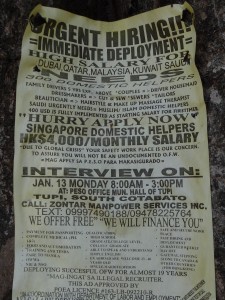

フィリピンでは1000万人以上(人口の約10%)海外で働いており、親戚で1人は海外で働いた経験がある人がいると言われているぐらい、海外で働くことが一般的。町や村では、よく海外での家政婦の仕事の募集ポスターが貼られているのを目にします。

家族旅行でどこに行ったことがありますか?

「1990年代に家族4人でセブ島に行ったことがあります。バスと船の旅でした。セブではモールに行くなどして、家族で休暇を楽しみました。

バランゴンバナナの集荷は毎週あり、週末に行われます。また、家畜の世話などもしないといけないので、長期休暇を取るのは難しいです。フィリピン人はお祝い事など特別な日には家族で集まるのですが、親戚がマンフヨッド町に集まることが多いので、私たちが遠くに出掛けることはあまりありません。」

ロウア・カンダボンの他の生産者はどのようなところに旅行しますか?

「他のバランゴンバナナ生産者も、遠出することはほとんどありません。普段はカラバオ(水牛)に乗っている生産者。でもアナ同様、飛行機に乗ったことがない人がほとんどです(笑)

私が日本に行くことが決まった時、他のバランゴンバナナ生産者から、自分たちは日本に行く機会などないので、ここにいる生産者全員を代表して、日本に行って欲しいと言われました。」

フィリピンの農村に住んでいる人々にとって、旅行はなかなか行けない楽しみ。一方で、多くのフィリピン人が海外に出稼ぎに行っており、海外は遠いけど身近な存在です。今回、ボイさんは福岡、東京、千葉、福島を訪問しました。お世話になった方、参加して頂いた方、本当にありがとうございました。来日中は様々なところを訪問し、色んな日本食を食べました。フィリピンの農村暮らしを考えると、今回の経験はボイさんにとって一生の思い出になったことは間違いないでしょう!!

フィリピン駐在員 黒岩竜太

【バナナニュース印刷版】ここをクリックして下さい。(Adobe社のAdobe Readerが必要です。)

※バナナニュース印刷版は、バナナと一緒にお届けしていますものです。(一部お届けしていない団体もあります)

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

<バランゴン民衆交易公開セミナー> バランゴン生産者の素顔を探る -フィリピン、東ネグロス州編

バランゴンバナナの民衆交易は、1989年、フィリピン、ネグロス島で始まりました。島の東半分にある東ネグロス州は、現在、約700名の農民がバランゴンを栽培しており、バランゴンの出荷量全体の25%を占める主要な産地の一つです。

東ネグロス州では、バランゴンバナナは主に零細農民によって栽培されています。生産者はどういう暮らしをして生計を立てているのでしょうか。どういう思いでバランゴンバナナを栽培し、日本の消費者に届けているのでしょうか。また、バランゴンは生産者にとってどういう意味を持ち得ているのでしょうか。

東ネグロス州でバランゴン交易が始まった当初から出荷団体であるオルター・トレード社(ATC)のフィールド・スタッフとして活動するロッドジム・カトゥバイ氏、そして今年8月に東ネグロス州の3つのバランゴン産地で調査を行った市橋秀夫氏、両名より生産者の素顔と暮らし、産地の特徴、生産者が抱える課題と可能性について報告してもらいます。東ネグロス州からのゲストの生の声、そして現地調査の報告を聞けるまたとない機会です。ぜひご参加ください。

発表者プロフィール

ロッドジム・カトゥバイ氏

愛称はボイさん。オルター・トレード社(ATC)フィールド・スタッフとして、東ネグロス州でバランゴン交易が始まった当初から集荷及び生産者の栽培指導に従事。自身の農場で有畜複合農業も実践している。お連れ合いのアンさんもATC産地スタッフとして活躍。

愛称はボイさん。オルター・トレード社(ATC)フィールド・スタッフとして、東ネグロス州でバランゴン交易が始まった当初から集荷及び生産者の栽培指導に従事。自身の農場で有畜複合農業も実践している。お連れ合いのアンさんもATC産地スタッフとして活躍。

市橋秀夫氏

埼玉大学教養学部教員、専門はイギリス近現代社会史研究。イギリスのフェアトレード文献の翻訳や、その歴史的変遷の調査などを行なう。2009年以降、バランゴンバナナ生産者の調査に継続的に関わっている。

日時:2014年10月25日(土)16:15~18:15 (開場:16:00)

会場:新宿コズミックセンター 3F 大会議室

東京都新宿区大久保3-1-2

http://www.regasu-shinjuku.or.jp/?p=667

東京メトロ副都心線「西早稲田」駅より徒歩約3分

東京メトロ副都心線・都営大江戸線「東新宿」駅より徒歩約10分

JR・西武新宿線「高田馬場」駅、JR「新大久保」駅より徒歩約15分

参加費:300円(資料代)

申し込み方法

参加ご希望の方は事前にお申し込みをお願いします。定員になり次第締め切りますので、お早めにお申し込みください。

ファックス(FAX:03-5273-8162)の場合:件名に「10月25日セミナー申し込み」とご記入の上、氏名(必須)、所属(任意)をお知らせください。

電話の場合:TEL:03-5273-8176、氏名と電話番号をお知らせください。

チラシはここからダウンロードして下さい。

主催:(株)オルター・トレード・ジャパン(ATJ)、NPO法人APLA(あぷら)

お問い合わせ先:ATJ 政策室 小林まで TEL:03-5273-8176

【バナナニュース236号】ボイさん・アナさん一家の物語④ ~モノを超えた生産者と消費者の交流~

毎年、ネグロスではバランゴンバナナ生産者と消費者の交流が行われており、多くの消費者が東ネグロス州マンフヨッド町ロウア・カンダボン村も訪問しています。

バランゴンバナナ生産者兼オルタートレード社(以下:ATC)のスタッフであるロッドジム・カトゥバイさん(通称:ボイさん)とパートナーのアナ・カトゥバイさんも多くの消費者と交流しており、これからも多くの消費者と交流していくことでしょう。

そして、今年の10月下旬には、ボイさんがバランゴンバナナの消費者の皆さんと交流するために来日します。ボイさんに、生産者と消費者の交流について、お話を伺いました。

生産者・消費者の交流について、どう考えていますか。

「生産者・消費者の交流は民衆交易の一部だと考えており、生産者と消費者の関係性強化に繋がっています。生産者にとって、消費者が産地を訪問するということは、これからも私たちのバランゴンバナナを食べ続けていくというメッセージであり、バランゴンバナナの安定したマーケットがあることを意味しています。なので、生産者は安心してバランゴンバナナを育てることができるのです。

バランゴンバナナには、生産者の様々な想い、願いが込められています。私たち生産者は、消費者が産地を訪問した際に、私たちの生活、なぜバランゴンバナナを育てているのかなどについて話し、そのことがバランゴンバナナを食べてくれる消費者が増えることに繋がると考えています。生産者と消費者の交流こそがバランゴンバナナの大切な価値の一つだと考えています。」

生産者にとって、交流はどのような意味がありますか。

「交流は一方通行ではなく、双方向の関係性作りです。消費者が産地に来ることは、生産者の意欲向上に繋がり、生産者はバランゴンバナナの栽培により力を入れていくことで消費者の想いに応えていく。

また、消費者と交流することで、生産者は消費者のバランゴンバナナに対する期待を実際に聞くことができ、安心・安全の重要性を改めて実感することができます。交流に参加した生産者が、他の生産者にその経験を伝えていくことも大切です。」

交流を通して、学んだことは何ですか。

「消費者との交流に参加することで、自分の仕事の本当の価値・目的を知ることができました。私はただ仕事をしているのではなく、生産者と消費者の連帯の一端を担っているということを、交流を通して気付くことができました。

また、消費者との交流を通して、自分に自信が持てるようになりました。私は小学校しか卒業してなく、以前は人前で話すのがとても恥ずかしかったのですが、今は自分の意見をはっきり言えるようになりました。」

日本へ行くことに関して、どう思っていますか。

「私が日本へ行く生産者として選ばれ、驚いています。夢の中でしか行けないと思っていた日本へ行くことができるのは、格好の機会だと考えています。マンフヨッド町、そしてバランゴンバナナの生産者代表として、生産者の状況、想い、夢を日本の消費者にお伝えしたいと考えています。」

フィリピン駐在員 黒岩竜太

【バナナニュース印刷版】ここをクリックして下さい。(Adobe社のAdobe Readerが必要です。)

※バナナニュース印刷版は、バナナと一緒にお届けしていますものです。(一部お届けしていない団体もあります)

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース235号】ボイさん・アナさん一家の物語③ ~ボイ・アナさん一家から見る東ネグロス州の食文化~

東ネグロス州マンフヨッド町ロウア・カンダボン村(地図)のバランゴンバナナ生産者兼オルタートレード社(以下:ATC)のスタッフであるロッドジム・カトゥバイ(通称ボイ)さんとパートナーのアナ・カトゥバイさん。共働きのため、食事の支度は基本的に長女リゼル(23歳)の担当。リゼルは以前、小学校の臨時教員として働いていましたが、今は新しい職場を探し中。今回はリゼルに一家の食事について話しを聞きました。

一家の食費などの支出は週に約3000ペソ(約7000円)。買い物は基本的に週に1回、庶民が利用する市場で行います。同一家は軽トラックを所有しており、それをバランゴンバナナの集荷に使用していますが、ガソリン代を節約するためにバランゴンバナナの集荷の帰りにまとめて買い物をしています。「財布のひもを握っているのはお母さんだけど、使うのはお父さんの給料」と笑いながら説明するリゼル。

東ネグロス州の農村の人々の主食はトウモロコシ※1。そのため東ネグロス州の農村では多くのトウモロコシ畑が見受けられます。ただし、ボイ・アナさん一家の主食はお米。トウモロコシは週に1回、夕食時に食べます。「お父さんはトウモロコシが好きだけど、他のみんなはお米の方が好き。私の家族は他の農家の様にトウモロコシも植えていないし、安いお米なら価格もトウモロコシと同じで、30ペソ/㎏ぐらい。トウモロコシはパサパサするからお米の方が好き。」

※1 東ネグロス州の農村部の主食はトウモロコシ。トウモロコシを挽いて、お米の様に炊いて食べます。フィリピンではセブアノ人の主食はトウモロコシですが、他の人はお米を主食とします。

一家が日常食べているのは、朝食にお米と干し魚、昼食にお米と魚、夕食にお米と野菜。リゼルはだいたい毎日朝の6時に朝食の支度を始め食べるのは8時頃、10時に昼食の仕度を始め食べるのは11時頃、夕食の支度は6時から始めて食べるのは7時頃。ガスコンロも持っていますが、基本的には費用がかからない薪で料理をします。薪を集めるのはボイさんの仕事。月に2~3回、仕事の後に薪集めをします。メリエンダ※2 は毎日は食べませんが、食べる時はインスタントコーヒーとパンを食べることが多いです。

※2 フィリピンでは一般的に朝食と昼食の間の「モーニングメリエンダ」と、昼食と夕食の間の「アフタヌーンメリエンダ」と呼ばれているおやつを食べる習慣がありますます。

モリンガ※3 、ナス、カボチャといった野菜は自給しており、買っている食材はお米、トウモロコシ、魚(生・干し魚)、調味料、トマト、玉ねぎ、ニンニクなど。豚肉は滅多に食べず、誕生日やお客さんが来た時には自分たちで飼っている鶏を絞めて食べます。

※3モリンガはワサビノキ属であり、東南アジアでは果物、葉が野菜やスパイスなどに用いられています。

日曜日は家族全員で教会に行き、帰りにトゥロ・トゥロ(Turo Turo)※5と呼ばれている大衆食堂でご飯を食べます。トゥロはタガログ語で「指さす」を意味しています。トゥロ・トゥロにはメニューがなく、自分が食べたい料理を指さして頼みます。「トゥロ・トゥロではおかずが1品25ペソ程度、ご飯が10ペソでトウモロコシは6ペソ。」マンフヨッド町にはマクドナルド、ジョリビー、チョウキン※4 といったファーストフード店がなく、ドマゲッティ市などにでかけた際にはファーストフード店で食事をすることもあるとのこと。

※4ジョリビーはフィリピンで有名なハンバーガーショップ、チョウキンは中華料理店。

※5出来合いのおかずを何品か並べておいてそこから注文を取る食堂。

家族皆の好物はギナタアン。これはカボチャ、モリンガ、モンゴ豆などを水とココナッツミルで煮詰める、フィリピンでは一般的な料理の1つ。ココナッツミルクを入れることで料理がクリーミーになり、風味も増します。ココナッツミルクはフィリピンでは一般的な調味料です。

ボイさん・アナさん一家の場合、ココナッツミルクは畑に植えているココナッツから作ります。まずはココナッツの実の内側の白い果肉部分を細かくおろし、水を加え果肉を搾ります。そうすると水が白くなり、それがココナッツミルクです。ココナッツの果肉を細かくおろす作業は力仕事なので、基本的には男性の仕事。近所に住んでいる甥などが手伝います。アナさんの兄弟は近くに住んでいるため、料理の準備を手伝い、一緒に食事をします。

今後もボイ・アナさん一家の様々な物語を、Webサイトを通して発信していきますので、ご期待ください!また、ボイさん・アナさんについて知りたいことやメッセージなどがありましたら、以下のアンケートにぜひご記入ください!(日本語で大丈夫です)。

皆さまからのメッセージはATJ/ATCスタッフからボイさん・アナさんにお届けします!!

フィリピン駐在員 黒岩竜太

【バナナニュース印刷版】ここをクリックして下さい。(Adobe社のAdobe Readerが必要です。)

※バナナニュース印刷版は、バナナと一緒にお届けしていますものです。(一部お届けしていない団体もあります)

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース234号】ボイさん・アナさん一家の物語② ~「生産者のために」ボイ・アナ夫婦の仕事~

皆からボイさんと呼ばれている東ネグロス州マンフヨッド町ロウア・カンダボン村のバランゴンバナナ生産者兼オルター・トレード社(ATC)のスタッフであるロッドジム・カトゥバイさんとパートナーのアナ・カトゥバイさん。ボイさんは1994年からはATC現場スタッフとして働き、アナさんも2003年からATC現場スタッフとして働いています。

皆からボイさんと呼ばれている東ネグロス州マンフヨッド町ロウア・カンダボン村のバランゴンバナナ生産者兼オルター・トレード社(ATC)のスタッフであるロッドジム・カトゥバイさんとパートナーのアナ・カトゥバイさん。ボイさんは1994年からはATC現場スタッフとして働き、アナさんも2003年からATC現場スタッフとして働いています。

ボイさんは現場スタッフとして2002年12月に品質向上及び出荷数量に貢献したと評価されてATCから感謝状が贈られ、さらに、2013年7月に行われたATC25周年式典では最優秀フィールド・ワーカー賞を受賞。2つの賞を受賞したのはボイさんですが、「アナがいなければ賞を受賞することはできなかった」と語ってくれました。

現場スタッフとして特に大変だったのは2002年、ATCがバランゴンバナナの品質改善と出荷量向上のために手入れ作業を導入した頃。今までバランゴンバナナの手入れ作業を行っていなかった生産者に対して、袋がけ・タグ付け、脇芽管理、病気にかかった葉っぱの除去などといった手入れ作業の技術が紹介されました。

「生産者が手入れ作業を実施するために、

まずは手入れ作業をすることの効果を実証する必要があった。」とボイさんは当時を振り返りました。手入れ作業の効果を実証するために、試験農園を作った2人。「試験農園には週に3日通い、バランゴンバナナの手入れ作業をした。私が袋掛けやタグ付け、アナが除草や病気になった葉っぱの除去などを担当した。」

また、バランゴンバナナの生産者の中には読み書きが十分に行えない人も多く、中には色の違いが覚えられない生産者もいました。記録の取り方から手入れ作業の具体的な方法、どの色のタグをいつ付けて、それがいつ頃収穫期を迎えるのかなどといったことを、生産者が理解して、実践できるようになるまで、ボイさん・アナさんは生産者を指導・サポートし続けました。

現場スタッフとして様々な困難に直面しているボイさん・アナさん。しかし、アナさんは「現場スタッフの仕事を続けることで、娘が大学を卒業できたことはとても嬉しい」と話してくれました。また、ボイさんはATC現場スタッフとして働くことで、いろいろなことを学ぶことができたと言います。ボイさんは、ミンダナオ島やネグロス島各地で行われたスタッフ向けの様々な研修ツアーに参加しました。小学校しか卒業してないボイさん。「以前は何も考えずに野菜を栽培していた。有機農業について、すべてATCで働くようになってから学んだ」。研修ツアーなどで学んだ技術を、地域で活用できる資源を使いながら実践している2人。有畜複合農業に取り組んでいるボイさん・アナさんの実践は地域のモデルとなっています。

現場スタッフとして様々な困難に直面しているボイさん・アナさん。しかし、アナさんは「現場スタッフの仕事を続けることで、娘が大学を卒業できたことはとても嬉しい」と話してくれました。また、ボイさんはATC現場スタッフとして働くことで、いろいろなことを学ぶことができたと言います。ボイさんは、ミンダナオ島やネグロス島各地で行われたスタッフ向けの様々な研修ツアーに参加しました。小学校しか卒業してないボイさん。「以前は何も考えずに野菜を栽培していた。有機農業について、すべてATCで働くようになってから学んだ」。研修ツアーなどで学んだ技術を、地域で活用できる資源を使いながら実践している2人。有畜複合農業に取り組んでいるボイさん・アナさんの実践は地域のモデルとなっています。

最優秀フィールド・ワーカー賞を受賞したことに当初は驚いていた2人ですが、「この賞を受賞したということは、フィールド・ワーカーとして一番高い位置にいるということ。これからもベスト・オブ・ザ・ベストを目指す」と頼もしく話してくれました。

向上心を忘れずに、ひたむきに生産者と向き合い続けている2人。今後も2人の様々な物語を、Webサイトを通して発信していきますので、ご期待ください!また、2人について知りたいこと、ボイさん・アナさんに対してのメッセージなどがありましたら、以下のアンケートにご協力ください!

皆さまからのメッセージはATJ/ATCスタッフがボイさん・アナさんにお届けします!!

フィリピン駐在員 黒岩

【バナナニュース印刷版】ここをクリックして下さい。(Adobe社のAdobe Readerが必要です。)

※バナナニュース印刷版は、バナナと一緒にお届けしていますものです。(一部お届けしていない団体もあります)

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース232号】台風の後、豚と野菜で生活をつなぎました。 ~ホノラト・アグスティノさん、パナイ島カーレス町~

ホノラト・アグスティノさん(62歳)は、パナイ島でプロジェクトが始まった1990年代からずっとバランゴンバナナを栽培しています。5人の子供のうち2人は失くしてしまいましたが、3人の子どもたち全員に、大学教育まで受けさせることができました。末の子が今大学生です。

ホノラト・アグスティノさん(62歳)は、パナイ島でプロジェクトが始まった1990年代からずっとバランゴンバナナを栽培しています。5人の子供のうち2人は失くしてしまいましたが、3人の子どもたち全員に、大学教育まで受けさせることができました。末の子が今大学生です。

最初は、1本5ペソでバナナの苗を買って植えるところから始めました。昨年の超大型台風ヨランダの前には、バランゴンバナナからの収入は1800ペソ/月(約3600円)程度ありました。一番収入が多いココナッツからは100ペソ/日、その他野菜などから20~25ペソ/日の収入がありましたので、農産物からの現金収入のうちバランゴンバナナは3割ぐらいになっていました。他に、米や野菜は自給ができており、豚を4頭飼育していました。

台風で農産物は被害を受け、その後の乾季で水不足のために生育不良に見舞われました。仕方なくまだ小さかった豚を2頭売って、米や生活必需品を買い生活をつなぎました。台風の後は短期間で収穫できる野菜の種を蒔き、自給用と少しばかりの現金収入を得られるようになりました。日本からの支援で、100本のバランゴンを植え、合計120本のバランゴンを育てています。1年後の収穫に期待しています。これらのバランゴンバナナで何とか台風前の生活水準を取り戻したいと願っています。