カテゴリー: レポート(バランゴンバナナ)

バランゴンバナナ

バナナニュース261号:バランゴンバナナ産地紹介 ~北ルソン~

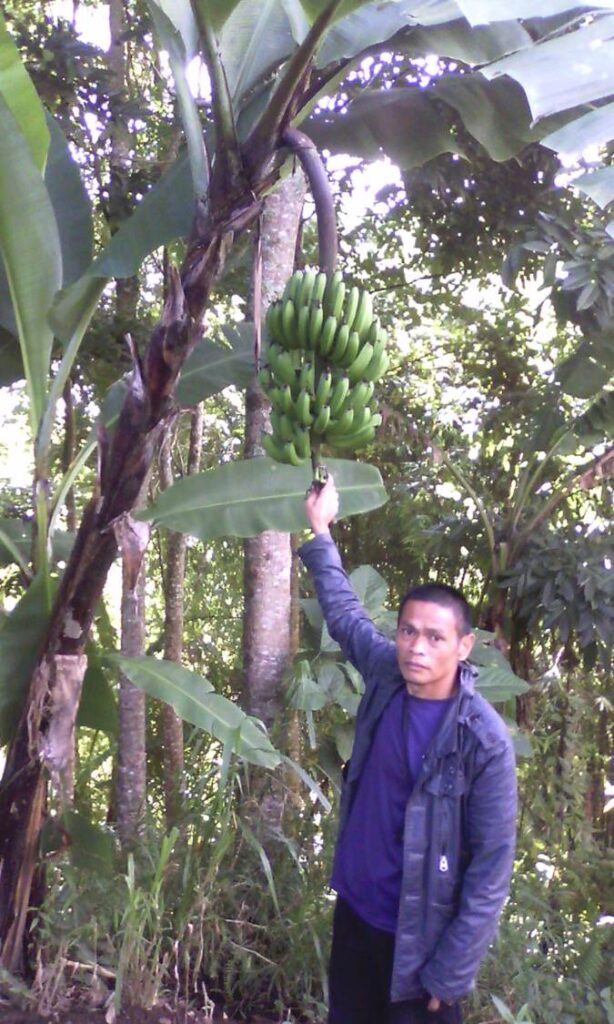

ルソン島北部にあるヌエバ・ビスカヤ州とイフガオ州は、バランゴンバナナの産地の1つです。この地域の人々はバランゴンバナナを「グヨッド」と呼び、昔から裏庭で栽培し、自家消費や地元の市場に販売していました。1996年からは、オルタートレード社(ATC)にバランゴンバナナを販売しています。

多くのバランゴンバナナ生産者はイフガオ族、イゴロット族といった先住民族で、他にイロカノ、ビサヤからの移民がいます。2015年は、バランゴンバナナの出荷数量全体の4.7%を占めている産地です。北ルソンのバランゴンバナナ産地はATCが管理をしており、バナナ栽培のサポート、持続可能な農業に向けたサポートなどを行っています。

バランゴンバナナの生産者の多くは零細農家であり、バランゴンバナナから得た現金収入は、日用品(食品・衣服・石鹸など)の購入費用や子どもの学校までの交通費などに活用されています。ATCが2014年に行った調査では、他の産地に比べ総収入におけるバランゴンバナナの収入の割合は小さく、バランゴンバナナからの現金収入は全体の約9%です。

北ルソンは台風が上陸しやすい地域であり、2016年10月にも2つの台風が上陸し、特に台風22号(フィリピン名:ラウィン)の被害が大きく、2016年12月現在、バランゴンバナナの出荷を行うことができていません。バランゴンバナナ栽培を行っていく上で、様々な課題がありますが、台風被害は最も大きな課題の一つです。

一方でバランゴンバナナには大きな意義があると話してくれたのは、イフガオ州アルフォンソリスタ町のバランゴンバナナ生産者の1人であるジョニー氏。同地域は、「Corn Country」と呼ばれており、遺伝子組み換えトウモロコシのプランテーションが広がる地域ですが、「バランゴンバナナは、遺伝子組み換えトウモロコシに替わる作物になる可能性があると感じている」と話してくれました。

「バランゴンバナナは定期的な現金収入源だけではありません。例えば、化学合成農薬を使用せずに栽培しているので、作り手も食べ手も安心できるバナナです。また、バランゴンバナナを通じて、様々な人が繋がり、良好な関係を築き、生活の質の向上のため協力し合っています。」(北ルソン・バランゴンバナナ生産者ジョニー氏)

事業部商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

バナナニュース260号:干ばつ被害からバランゴン復活!豊作です!!

大規模なエルニーニョ現象に伴う深刻な干ばつ被害から、バランゴンバナナの収量がようやく復活しました!産地の一つのミンダナオ島ツピ町に先月訪問してきました。ツピでは出荷量が昨年比の20%まで落ち込み(8割の減少)、バナナだけでなくココナツなど他のすべての農産物が被害を受けました。食事の内容を質素にする、よその畑で労働をするなどして、苦しい台所事情をなんとかしのいできたという生産者にも会いました。収量の回復のために、鶏糞などの施肥にも励んだとのことです。産地には活気が戻ってきています。

大規模なエルニーニョ現象に伴う深刻な干ばつ被害から、バランゴンバナナの収量がようやく復活しました!産地の一つのミンダナオ島ツピ町に先月訪問してきました。ツピでは出荷量が昨年比の20%まで落ち込み(8割の減少)、バナナだけでなくココナツなど他のすべての農産物が被害を受けました。食事の内容を質素にする、よその畑で労働をするなどして、苦しい台所事情をなんとかしのいできたという生産者にも会いました。収量の回復のために、鶏糞などの施肥にも励んだとのことです。産地には活気が戻ってきています。

冬場はバナナの需要が落ちる時期ですが、生産者の苦労と喜びのつまったバランゴンバナナを是非みなさんご注文ください!!

ツピは今年の干ばつ被害を最も受けた産地で、出荷量は大きく減少しました。それが今ようやく回復してきています。

ツピは今年の干ばつ被害を最も受けた産地で、出荷量は大きく減少しました。それが今ようやく回復してきています。

6月訪問時の様子はこちら

お米の代わりにバナナを食べました

お米の代わりにバナナを食べました

ノノイ・スンカンさん(53歳)は、親から引き継いだ0.25ヘクタールの畑に、200本ほどのバランゴンとココナツ、カカオなどを混植しています。バランゴンはよく手入れされていて、立派に育っていました。ただ、5月までの干ばつの際は、収量が激減し、生活が大変だったとのことです。

「干ばつの際は収入が大きく減りました。他の人の畑で働いたり、大工の仕事をするなどして何とかしのぎました。日々の食事では、お米の量を減らしました。通常は三食ともお米を食べますが、当時は朝食をサババナナ(比較的干ばつに強い調理用バナナ)にかえました。ただ7歳になる一人息子には、三食ともお米を食べさせました。」

「夢は、子供を大学まで通わせることです。いい職に就いて欲しい。自分のように苦労してほしくないです。」

「冬に向けて日本のバナナの消費量が落ちると聞きましたが、畑ではようやく干ばつ被害から回復して収量が伸びてきています。美味しく安心・安全なバナナを届けられるようにしっかりと世話をしていますので、皆さん是非食べてください。」

生活を節制した話は別の生産者からも聞きました。おかずを鶏肉から安価な魚の干物やギナモス(フィリピン風塩辛)にかえたり、炊飯器ではなく薪でご飯を炊くなどして節電したりなど。収入が少ないときは、それが普通だよと話してくれました。

安心・安全なバナナを育てたい

バナナは順調に回復していますが、多くの生産者の主要な収入源であるココナツの回復は1月以降のとのことです。現在収穫を迎えているココナツは干ばつ中に生育した実であるため、1本の木につく実の数が少なく、また1個あたりの重さも軽いとのことで、3割ほど収入が減少しているそうです。

それでも、6月に訪問したときに比べて、生産者やスタッフからは活気を感じることができました。

パーフェクト・クルスさん(2009年から出荷)は、昨年10月に作付けした450株のうち300株は一度も収穫を迎えないまま干ばつでダメになってしまいました。今回訪問した際には、6月に欠株になっていた場所に新たなバランゴンの苗が植え直されていました。また、生き残ったものの、干ばつの影響で通常より3-4か月生育が遅れている150株の収穫がこの12月から始まることを楽しみにしていました。

「バランゴンの出荷に携わる以前は、ココナツの木の下でパイナップルやパパイヤを農薬を使って育てていました。だけど、農薬は畑で働く人にも良くないし、土もダメにしてしまうことが気になっていました。また世界の多くの人もオーガニックな食べ物を求めていると思います。だから今はバランゴンを栽培しています。日本の皆さん、今後も安心・安全なバナナをがんばって栽培していきますので、これからもバランゴンバナナをよろしくお願いします!」

事業部商品一課 松本敦

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

バナナニュース259号:バランゴンバナナ産地紹介~レイクセブ~

ミンダナオ島南部の南コタバト州にあるレイクセブは、2006年からバランゴンバナナを出荷している産地です。標高は500m以上、高いところでは1,000m以上あり、住民の約65%はオボ族、ティボリ族といった先住民族、残りの35%が他島からの移民です。バランゴンバナナ生産者の多くも先住民族です。

レイクセブに住んでいる先住民族は元々狩猟採集生活を送っていました。ラタン(籐)採集、焼畑農法、炭作り、狩猟などで生活してきましたが、環境の変化のなかでそのような生活を送ることが厳しくなっていました。

先住民族にとって、バランゴンバナナの出荷は、新たな側面を持っています。安定的な販売先があるバランゴンバナナ栽培は、採集のために山奥まで出かける必要がなく、自分たちの家の近くで栽培ができる現金収入源であり、安定的な生活に寄与しています。

レイクセブの出荷責任団体であるUAVFI(高地アラー渓谷農事法人)は、バランゴンバナナ交易を通じて次のようなことを目指しています。

① レイクセブの自然環境を守る

② 先住民族の生活の向上

③ 多国籍企業のプランテーションのレイクセブへの進出拡大を防ぐ

一方で、レイクセブは山間部に位置しているため傾斜もきつく、雨季になるとバナナの集荷に困難を生じます。また、これまで栽培経験のない先住民族の生産者にとって、栽培技術を習得することにおいては課題もあります。元々狩猟採集生活を送ってきた先住民族にとって、作物をしっかりと手入れし、栽培することは大きなチャレンジであり、UAVFIスタッフも現場で生産者に指導・サポートしながら、バランゴンバナナ栽培に取り組んでいます。

ロバート・スランさん

「私はレイクセブでバランゴンバナナ民衆交易が始まった2006年からオルタートレード社にバランゴンバナナを販売しています。バランゴンバナナから得た現金収入で日用品を買うことができ、大きな助けになっています。また、子どもが学校に通うための交通費、お小遣いなどにも充てています。」

ボイエット・マドロンさん

「私はバランゴンバナナ生産者であり、また生産者のサポートを行っている現場スタッフでもあります。バランゴンバナナから得た現金収入で、私たち生産者は日用品の購入、学校に通うための子供のお小遣いを工面することができています。これからも品質のいいバランゴンバナナを作るよう努力しますので、バランゴンバナナを継続的に購入してください。」

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

セミナー「フィリピン・ミンダナオと私たちの今を考える 『バナナと日本人』で描かれた問題は現在、どうなっているか?」報告

10月1日(土)午後、連合会館にてミンダナオ訪問団報告会ー「フィリピン・ミンダナオと私たちの今を考える 『バナナと日本人』で描かれた問題は現在、どうなっているか?」が、約60名の参加者を得て開催されました。

私たちの食卓と海外の産地がどうつながっているか、バナナを通じて追求した鶴見良行著『バナナと日本人』が世に出てから30余年がたちました。フィリピン・ミンダナオ島では60年代から日本市場に向けてバナナを生産する大規模な工業的なバナナの栽培を行うプランテーションが作られるようになります。そこで描かれた農薬被害や過酷な労働条件は、現在どうどうなっているのか。そうした状況を確かめるために、9月初めにミンダナオ現地に訪問団が派遣されました。

訪問したバナナ・プランテーションは、南コタバト州ティボリ町とコタバト州マキララ町にある、いわゆる「高地栽培バナナ」のプランテーションです。初期に開発された多くのプランテーションは輸出港であるダバオ市に近く、利便性が高い平地に立地していますが、2000年以降、標高500メートル(会社によっては250メートル)以上の高地でプランテーションが開発されています。自然な甘みをアピールする高地栽培バナナは、プレミアムバナナとして高めの価格で販売されています。

このうち、ティボリ町では住民グループがバナナ・プランテーションでの農薬空中散布に反対しています。空中散布がいかに住民の暮らしや健康に影響を与えているか、住民の証言をもとに現地の環境NGOが昨年、制作したドキュメンタリー・フィルム「毒の雨」を上映しました。

訪問団に参加した研究者3名と生協職員1名が、それぞれの視点から報告しました。

田坂氏は国際農薬監視ネットワーク(PAN)日本代表で、アジアの農薬規制や有機農業普及に関わっています。報告「フィリピンのバナナ生産地で使われている農薬とその人体への影響」では、現在、プランテーションで使用されている農薬は、急性毒性が低いものの、世代を超えて悪影響をもたらすおそれがあることを指摘されました。すでに数件、深刻なケースが報告されています。先天性の水頭症と口蓋裂をもった5歳の男の子は、農薬との因果関係をすぐに結論付けることはできないものの、ベトナム戦争で米軍が散布した枯葉剤の中に含まれていたダイオキシンがもたらす先天性異常と共通点があり、以前、フィリピンで生産されていた除草剤(2,4-D)にダイオキシンが含まれ、その影響が疑われるとのことです。

こうした被害を未然に防ぐためにも、農薬の危険性をしっかりと訴えていくことの重要性とさらなる調査の必要性をお話されました。

実際に訪問団も小型飛行機に遭遇しました。音がしてわずか数秒後、頭上を飛行機が通過。とても逃げ切れる余裕はありません。ちょうど通学時間帯に農薬空中散布が行われ、農薬を浴びて体中発疹が出た子どもの話を聞きましたが、空中散布の怖さを訪問団は体感しました。

フィリピン地域研究者である石井正子氏は、報告「多国籍企業のバナナ栽培と先住民」の中で『バナナと日本人』の時代との相違点を挙げました。30年前にはなかった高地栽培バナナのプランテーションが拡大し、山地に住む先住民族が開発に巻き込まれ、先祖伝来の土地を喪失しています。地元の地バナナであるバランゴンバナナの日本の生協との民衆交易は、先住民族が土地を守る上での力になっているものの、経済的にはまだまだ十分ではないこと、また、鶴見氏はプランテーションでの労働は農業労働者の生活向上には結びつかないと結論付けていますが、先住民族にとっては土地を長期リースする一方でプランテーション労働者として雇用されるため、安定した収入につながるケースもあるなど、関係は複雑になっていることを指摘した上で、本当の真の開発につながるあり方とはどんなものであるべきか、先住民族の価値観により沿って、考えていく必要性を強調されました。

東南アジア研究者で同地域のさまざまなプランテーションの現場を調査されている赤嶺淳氏は、「Food Basketと食の安全保障」と題する報告の中で、バナナだけではなく、世界的に需要が高まるパームオイルの原料となるアブラヤシのプランテーションがミンダナオで拡大していることをグローバルな視点から注視する重要性を指摘されました。

バランゴンバナナを扱うパルシステム連合会職員、堀籠美穂氏は報告「私たちの『選ぶ』が社会を変える」で生協の視点から、どうやって商品の価値を伝えていくかお話されました。自分の子が健康に育つよう、安全なバナナなどの商品を選びたいと思うのはお母さんたちの自然な願いであるとしながらも、毎日の買い物で生産者を想うことはどれだけあるだろう、と問いかけます。そして、生協として、消費者の「選ぶ力」を結集させることで効率優先の経済活動がもたらす農と食の危機に対抗することをめざしていると結びました。

質疑応答では、空中散布を止めるにはどういう手段が有効かについて意見交換がありました。田坂氏は、「毒をまく」空中散布は、1999年にフィリピンで制定された空気清浄法に違反する、これを根拠にフィリピン側で粘り強く政府に働きかけることが一つの手段ではないかと指摘しました。また、石井氏は、ご自身の体験から現地の空中散布反対の動きは日本の親会社も把握しており、企業の社会的責任(CSR)が浸透してきた中で消費者一人一人が声を挙げていくことが大切だと述べました。

ミンダナオでのバナナ・プランテーションはまだ拡大傾向にあり、その状況は決してよくなっていないどころか深刻な事態が発生している可能性が高いことがわかりました。この問題は日本の食のあり方が作り出す問題でもあり、ミンダナオで起きていることは日本にいる私たちにとって、重要な問題であると考えます。ATJでは、今後、現地からのアップデートや詳しい情報を出していく予定ですので、ぜひご注目ください。

政策室 小林和夫

バナナニュース258号:バランゴンバナナ産地紹介 ~西ネグロス州~

ネグロス島の西半分を占める西ネグロス州の人々は、イロンゴ語を話します。バランゴンバナナを輸出しているオルタートレード社(ATC)の本社は、西ネグロス州の州都バコロドにあります。西ネグロス州の主要な産業は砂糖産業(サトウキビ栽培、製糖、精製)であり、大規模なサトウキビプランテーションが多く見受けられます。2015年は、バランゴンバナナの出荷数量全体の約7.9%を占めている産地です。

バランゴンバナナの生産者の多くは零細農家であり、バランゴンバナナから得た現金収入は、日用品(食品・衣服・石鹸など)の購入費用や子供の学校までの交通費などに活用されています。ATCが2014年に行った調査では、他の産地に比べ総収入におけるバランゴンバナナの収入の割合は小さく、バランゴンバナナからの現金収入が全体の約8%です。

西ネグロス州のバランゴンバナナ産地はオルタートレード社(ATC)が管理をしており、生産者の暮らしの向上、持続可能な地域作りを目指し、生産者の組織化及び組織強化、バナナ栽培のサポート、持続可能な農業に向けたサポートなどを行っています。

西ネグロス州の産地の1つであるパンダノン村では、2006年に生産者協会(PIBFA)を設立し、バランゴンバナナ栽培に取り組んでいます。現在22名の生産者がおり、その内16名の生産者がバランゴンバナナだけでなくサトウキビも栽培し、マスコバド糖製糖工場(ATMC)に販売しています。2015年には、サトウキビの有機及びフェアトレード認証を取得しています。

バランゴンバナナ生産者は、①自分たちの家族、地域の人々の生活の向上、②有機農業の技術の向上を目指しています。また、しっかりとした組織を持つことで、政府や他の組織とも関係を持つことができ、様々なサービス、助成を受けることができています。

パンダノン村の生産者からのメッセージ:

エレゼル・マガパンさん

「バランゴンバナナからは定期的に現金収入を得ることができ、年に1回のサトウキビ収穫までの貴重な現金収入源です。また、他の作物の買取り価格は供給が多いと安くなりますが、バランゴンバナナは価格が一定なので、期待通りの現金収入を得ることができます。日用品購入の現金収入を得るために、今後もバランゴンバナナを植え続けます。」

ロヘリオ・トラベリアさん

「バランゴンバナナから得た現金収入は、日用品の購入に充てています。バランゴンバナナ栽培の難しい点は、しっかりと手入れをしても、台風や干ばつといった自然災害で、期待していた収量を得ることができない時があることです。また、バンチートップ病が広がると大変です。現在はバランゴンバナナの出荷数量が少ないですが、日本の消費者が産地を訪問して下さることを嬉しく思っています。」

ドローレス・セラルボさん

「バランゴンバナナを通じて、日本の消費者と良い関係を築けています。日本の消費者が産地を訪問して下さることが、私たちの誇りです。」

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

フィリピン・ミンダナオと私たちの今を考える 『バナナと日本人』で描かれた問題は現在、どうなっているか? ミンダナオ訪問団報告

スーパーにならぶバナナのほとんどはフィリピン・ミンダナオのプランテーションで作られています。鶴見良行さんが『バナナと日本人』(岩波新書)でプランテーションでの農薬散布や過酷な労働条件を告発されてから30年あまりがたちましたが、今のプランテーションはどうなっているのでしょうか? 9月初頭に現地を訪れた訪問団がその生々しい実態を報告します。

【バナナニュース257号】バランゴンバナナ産地紹介 ~東ネグロス州~

ネグロス島の東半分を占める東ネグロス州は、セブアノ語圏であり、1989年にバランゴンバナナのテスト輸出を行った産地です。山々が海沿いまで迫る土地柄であり、バランゴンバナナの多くは山間部の傾斜地などに植えられています。バランゴンバナナの主要産地の1つであり、2015年は出荷数量全体の約28%を占めています。

生産者の多くは零細農家であり、バランゴンバナナから得た現金収入は、日用品(食品・衣服・石鹸など)の購入費用や子供の学校までの交通費などに活用されています。バランゴンバナナ以外に、ココナッツ、トウモロコシ、多品種のバナナを植えている生産者が多くいます。ATCが2014年に行った調査では、他の産地に比べ生産者の総収入におけるバランゴンバナナの収入の割合が多く、バランゴンバナナからの現金収入が全体の約28%を占めています。

東ネグロス州のバランゴンバナナ産地はオルタートレード社(ATC)が管理をしており、生産者の暮らしの向上、持続可能な地域作りを目指し、生産者の組織化及び組織強化、バナナ栽培のサポート、持続可能な農業に向けたサポートなどを行っています。

東ネグロス州の産地の1つであるロウアカンダボン村では、生産者がカンダボン・バントリナオ・サルバション生産者協会(CBSFA)を設立し、バランゴンバナナ栽培に取り組んでいます。CBSFAは①組織の発展、②子供たちを大学まで通わせる、③食べ物に不自由することなく健康に過ごし、農業を継続していくことを目指し、活動をしています。

他の産地では、ATCスタッフが袋掛け等の栽培管理状況の確認を行っていますが、CBSFAでは、自分たちで確認をする仕組みを導入しています。そのことで、ATCから5ペソ(約12円)/箱の活動資金が支給され、この資金で、買付所を兼ねている集会所も建設しました。ゆくゆくは自分たちでバランゴンバナナの買付けまで行うのを目標にしています。

また、ATCのサポートを受けながら、養豚にも取り組んでおり、豚の糞尿の堆肥・肥料としての有効活用にも取り組んでいます。

[box type=”shadow”]

<ロウアカンダボン村の生産者からのメッセージ>

ニコラス・パロマーさん:

「バランゴンバナナからの現金収入は日用品を買うのに役立っています。台風などといった天候被害で、バナナが収穫できなくなってしまうことが課題です。バランゴンバナナ栽培を通して、家族の生活を良くしていきたいと考えています。

バランゴンバナナ民衆交易は、仲買人が存在せず、生産者と食べ手が直接関係を持つことができます。」

ホメル・カシドさん:

「除草、バランゴンバナナの袋掛け、タグ付け、収穫が大変な作業です。バランゴンバナナは私たち農家の生活を良くしていくことに役立っています。」[/box]

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

セミナー「農薬、プランテーションと私たち」

学習会イベントへ

【バナナニュース256号】ミンダナオ島ツピの干ばつ被害状況

バランゴンバナナは干ばつ被害に伴う収量の減少により、3月末以降、十分にバナナをお届けできない状況が続いています。今回の干ばつは、大規模なエルニーニョ現象(現在は終息)とフィリピンの乾季(2-5月)が重なったためにもたらされました。

5月下旬から雨が降りだし、現在フィリピンは雨季に入っています。しかし、5月までの干ばつの影響が大きく、収量の低迷が継続しています。回復は10月以降となる可能性があります。

干ばつの被害を最も受けた産地はミンダナオ島南コタバト州のツピ地域です。昨年の出荷量に比べて8割減少しており、現在の全体の収量不足の主要な要因となっています。ツピはバランゴンバナナ出荷数量全体の約3割を占め、東ネグロス州と並び出荷量が最も多い産地でした。

ツピの状況

6月上旬にツピを訪問してきました。雨は5月最終週から降り始めていますが、干ばつの被害は深刻で、収量は4-5か月間は大きく回復しない可能性があります。川の近くの畑、灌水にお金をかけることができる生産者などは、干ばつの被害を和らげることができていますが、そのような対応ができている生産者はごく一部。多くの生産者が大きな被害を受けています。

枯れてしまった株は1-2割ほどと推測されますが、生き残った株についても、親株からの収穫の見込みはなく、次の世代の株の成長を待つしかない状態です。親株に実がついても、実は非常に小さく(日本で売られているモンキーバナナ並みかそれよりも小さい)、生育不良のものばかりです。親株は幹が細く、乾燥気味で、これから実がなっても小さい実しか付ける見込みがありません。そのため、次の世代(脇芽)の生育に栄養を回すために親株を切り倒す作業が始まっています。

ツピでは他の果樹も深刻なダメージを受けていました。枯れてしまったドリアンやランソーネスの木を多く見かけました。一方、ツピの多くの畑でバランゴンと混植されているココナッツは、幸い干ばつの中でも収量がある程度維持された作物でした。

生産者によると、今年の干ばつの程度は過去に例のないものだったとのことです。今年は特に気温が高いことが特徴でした。

生産者たちは現在、干ばつの被害を受けた圃場の復興作業(見込みのない親株の切り倒し、植え替え、施肥等)に取り組み始めています。

ツピの生産者 アルバート・バラソさん

2014年からバランゴン栽培を始めた新しい生産者です。今年8月に60歳を迎え、奥さんは公務員です。約2,270本のバランゴンバナナを植えており、干ばつの前には1回の収穫で約30バンチ(全房)出荷できていましたが、今はその1/5の6バンチ程度です。

現在の主な収入源はコプラ(ココヤシの果実の胚乳を乾燥したもの)。「ココナッツはまだ干ばつの影響を受けていませんが、3-4カ月後に収穫するものは収量が落ちるだろう」と話していました。

干ばつ被害を受けたものの、バランゴンの作付けを今後も増やしていきたいと、前向きに語ってくれたバラソさん。

「1989年からツピで農業をしています。今年の干ばつは、期間は短かったのですが、非常に暑かったのです。昔、7か月間干ばつが続いた年がありましたが、そのときはそれでもトウモロコシの栽培ができましたが、今年はできないほどの暑さでした。

6ヘクタールの土地があり、2ヘクタールがバランゴン。その他は、ココナッツ、果樹、コーヒーなどを栽培していますが、皆干ばつの被害を受けました。ランソーネスやドリアンの木はいくつか枯れてしまいました。バランゴンについては、見込みのない親株を切り倒す作業を終えたところです。

バランゴンを始めたきっかけは、ココナッツと混植する作物を探していて、畑に近づくことのある孫のことを思うと農薬を使う作物は植えたくなかったので、バランゴンを選びました。また他の作物と違ってバランゴンは盗難被害にあわないので、安心して夜眠ることができるのもいいです(注)。今回は干ばつ被害にあってしまいましたが、今後も作付けを増やしていきたいと思っています。」

(注:ツピ地域ではバランゴンの市場がないため盗難被害にあわないという意味。ツピではラカタンなど他の品種のバナナが食べられています)。

ツピの生産者 アルボレダ・ゼナイダさん

教会の活動から帰ってきたところをインタビューしました。干ばつの被害で収入が落ち込み大変そうな状況でしたが、インタビュー中も横から明るい娘さんの茶々が入り、悲壮感までは漂ってはいませんでした。インタビュー後に畑にお邪魔しましたが、復興作業(見込みのない株の切り倒しなど)まで手が回っていない状況でした。

「6歳のときに家族でツピに引っ越してきました。1983年に21歳で恋愛結婚。当時夫は農業(ココナッツ・トウモロコシ・パイナップル・カルダバ(バナナ)等)とトライシクル(3輪タクシー)の運転手で生計を立てていました。私も一緒に農業を手伝いました。

子供は14歳~32歳の6人。長男は運転手の仕事をしています。3人が大学に入学しましたが、お金が足りず、3人とも卒業はできませんでした。ちなみに私はハイスクールを2年で中退。夫は大学を2年で中退しています。

2014年1月に夫を亡くしました。現在は、2人の娘、1人の息子、3人の孫と7人で暮らしています。そのうち、学校に通っているのは、14歳の息子(警官になるのが夢)と、9歳の孫です。

現在の収入源は主に農業で、その他に家の前で小さなサリサリストア(小さな雑貨屋)があります。1ヘクタールの畑には、バランゴン、ココナッツ、グヤバノ、その他の果樹が植わっています。

2002年からバランゴン栽培をしています。ココナッツの間にバランゴンを植えました。現在は午前中の3時間、畑に出て作業をしています。義理の息子が日曜日に畑を手伝ってくれています。またバランゴンに袋掛けをする作業は、14歳の末の息子がはしごに登って行い、私ははしごを下で支える担当です。

干ばつによる被害で1月からほとんどバランゴンからの収入はありません。天候が順調なときは週に150㎏くらいの収量が見込めるのですが、先週は20㎏ほどの収穫があった程度です。水源から遠いため、潅水は行えませんでした。ココナッツも干ばつの影響を受けています。

現在は収入が減っていて、食事の量を減らすことまではしていないですが、近所の金貸しからお金を借りています。5,000ペソ(約1.2万円)を借りて、毎日100ペソずつ返済し、60日かけて6000ペソを返済する仕組みです。畑の復興作業が目下の課題です。」

事業部商品一課 松本敦

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

バナナニュース255号:パナイ島で新しいパッキングセンター稼働!

2013年の大型台風ヨランダ、2014年の台風ルビー、2015年には干ばつと、多くの天候被害を受けたパナイ島。昨年末はバランゴンバナナが豊作で、たくさんのバランゴンバナナを収穫することができましたが、現在は干ばつの影響で、再び出荷数量が減少しています。そんなパナイ島から、うれしいお知らせが届きました!

台風ヨランダ以降、出荷数量が少なかったこともあり、この間パナイ島で収穫したバナナはネグロス島までトラックで運ばれ、箱詰めされていました。半日以上かけて運んでいるため、もちろんバナナの品質にもよくありません。

2016年4月、パナイ島のバランゴンバナナ産地の近くに、収穫をしたバナナを箱詰めするパッキングセンターを設置しました。

「天候被害による数量減少を乗り越え、パッキングセンターをパナイ島につくることができました。これでパナイ島で箱詰めすることができるようになったので、バナナの品質が良くなるでしょう」と、開所式でATC社長のヒルダ氏は述べました。

パナイ島のパッキングセンターでは7名がバランゴンバナナの箱詰めに従事することになります。皆バナナ箱詰めの仕事を早く覚えたいと意欲的で、真剣にATCスタッフの指導に耳を傾けていました。4月29日に最初の箱詰め作業が行われ、合計227箱のバナナが箱詰めされました。

台風ヨランダ以降、度重なる天候被害を乗り越え、新たな一歩を踏み出したパナイ島産地。これからもバランゴンバナナをよろしくお願い致します。

事業部商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

バナナニュース254号:フィリピンで干ばつ!!~バランゴンバナナ産地被害状況~

現在、大規模なエルニーニョ現象(注)とフィリピンの乾季(12-5月)が重なり、フィリピンでは干ばつおよび高温に見舞われています。フィリピン農業省は、4月5日に、農業における被害総額が99億ペソ(約240億円)に達したと発表しており、バランゴンバナナも被害を受け、収量が減少しています。特に被害が大きいのはミンダナオ島ツピであり、ツピがある南コタバト州では、非常事態宣言が出されています。

バランゴンバナナの産地については「バランゴンバナナが日本に届くまで① ~バランゴンバナナ圃場の様子~」をご参照ください。

ツピでは、干ばつの影響を受け、バランゴンバナナの生育は鈍化しており、生産性が著しく低下しています。通常よりもバンチ(全房:房の連なり)が小さく、出荷基準に満たない細いバナナが増えています。また、収穫頻度も少なくなっており、通常であれば毎週収穫できますが、2週間に1回の収穫になっている圃場もあります。

バランゴンバナナ以外の農作物も干ばつの被害を受けており、ツピのバランゴンバナナ生産者によると、「過去にも干ばつは経験しているが、今年のようなひどい干ばつは初めて」とのことです。

フィリピンの多くの地域で、4月1日から14日までの降雨量は過去30年の平均を大幅に下回っており、ミンダナオ島の大半の地域では平年の40%未満の雨しか降っていません。PAGASA(フィリピンの気象庁)の予測では、4月もフィリピンの約四割の地域で、3カ月連続で例年の40%未満の降雨量になる見込みであり、特にミンダナオ島は引き続き厳しい状況が続きます。ツピでは、ポンプを使用しての灌水を行っている生産者もいますが、その努力もむなしく、今後も収量低迷が続くことが予想されます。

(注)エルニーニョ現象とは、太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より高くなり、その状態が1年程度続く現象です。

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

バナナニュース253号:バランゴンバナナが日本に届くまで⑥~バナナのリパック~

長い旅路を経て追熟加工されたバランゴンバナナ。大きな房の状態で、ダンボールに箱詰めされて輸入されているので、皆さんにお届けするには、リパックをする必要があります。リパック後は各取引先に納品、その後皆さんに配達されます。皆さんが今食べているそのバランゴンバナナは、約1ヶ月前にフィリピンで収穫されたものなのです。

バランゴンバナナのリパックを行っているのは千葉県、三重県、福岡県の3か所。品質を確認し、大きな房からバナナを切りながら500g・1kgなどに計量、その後袋詰めをします。袋詰めの際には皆さんが今読んでいるバナナニュースも封入します。

産地などによって大きさが様々なバランゴンバナナ。皆さんも大きなバナナが届いたり、小さなものが届いたり、そんな経験はありませんか。大きさが均一のプランテーションバナナに比べリパックが難しいのですが、長年バランゴンバナナをリパックしている人は、見ただけで大体どの程度の本数に切ればいいのかわかるそうです。なので作業が早い!バナナを切って計量する作業は一番経験が必要だそうです。

また、バランゴンバナナは一般的なプランテーションバナナに比べて品質にばらつきがあります。

「今はだいぶ良くなったけど、昔は品質が悪いことが多く、持ったら軸からバナナがバラバラ落ちて、リパックするのが大変だった」

と話してくれたのは長年バランゴンバナナをリパックしているユーパッケージの社長、大崎さん。バランゴンバナナの前はプランテーションバナナのリパックの仕事をしていたそうですが、初めてバランゴンバナナを見た時は、見た目が悪くて驚いたそうです。今でも品質にばらつきがある時がありますが、生産者の苦労を思って、丁寧に作業をしてくれています。

栽培から皆さんのお手元に届くまで、様々な人を介しているバランゴンバナナ。まさに「ひとからひとへ 手から手へ」を通じて届くバナナなのです。

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

アメリカで使用禁止の農薬をニカラグアで使い続けた企業の倫理的責任を問いたい~「バナナの逆襲」フレドリック・ゲルテン監督インタビュー~

ドキュメンタリー映画「バナナの逆襲」(第1話「ゲルテン監督、訴えられる」、第2話「敏腕?弁護士ドミンゲス現る」)の日本での公開に先立って2016年1月、フレドリック・ゲルテン監督が来日しました。ATJは、幸運なことにゲルテン監督を取材する機会に恵まれ、ニカラグアのバナナ農園での農薬被害をテーマに描いた第2話を中心に、監督の映画にかける思いを伺うことができました。

1)そもそも、第2話を制作しようと思ったきっかけは何ですか。

私はスウェーデン南部にあるマルメで生まれ育ちましたが、1980年代からジャーナリストとして、中南米やフィリピン、アフリカで紛争や民衆運動を取材してきました。チリの独裁政権の最後の年にも立ち会いましたし、南アフリカのアパルトヘイトの終盤を取材していて、刑務所から出てきたネルソン・マンデラにも会いました。バナナ労働者の問題は知っていましたが、DBCP(注1)がアメリカでは使用が禁止されたにもかかわらず、ニカラグアでは使用が継続された結果、多数の労働者が不妊症に罹ってしまったという事実を知ったときに、映画を通して多くの人にその事実を知らせたいと思ったのが制作のきっかけです。

バナナは政治的な果物です。その歴史は血にまみれているといっても過言ではありません。南から北へ輸出され、南北問題を考える象徴的な果物です。スウェーデンではバナナは売り上げも儲けも大きく、どこのスーパーも売り上げの1%をバナナが占めるほど存在感があります。バナナ農園の労働者問題という古典的なテーマをどうやって見せるか知恵を絞りました。そして、ニカラグアの農園労働者がアメリカの弁護士とともにドール社と闘っていると聞いて、新しい切り口で描けるのではないかと思ったのです。そこで登場させたのが第2話「敏腕?弁護士ドミンゲス、現る」の主人公、ホアン・アクシデンテス・ドミンゲス弁護士です。陽気で車が大好きな型破りの弁護士の登場で映画がカラフルになりました。彼はニカラグアの貧しいバナナ農園と、アメリカのロサンゼルスにある巨大食品企業の橋渡し役になっています。聴衆はニカラグアとアメリカを舞台に活動する弁護士と一緒に冒険している雰囲気を味わえると思っています。

2)映画でもっとも伝えたいメッセージは何でしょうか。

私が強調したかったのは、非常にシンプルなメッセージです。それは世界最大規模の食品会社であるドール社が、アメリカでは使用禁止されていた農薬をニカラグアで使い続けていたという非倫理的な行為です。しかも、製造元のダウ・ケミカル社が危険であると使用禁止を通達したにもかかわらず、それは契約不履行だと脅し、使い続けたのです。

その結果、多数の労働者が不妊症(無精子症)になってしまったのに、1970年代から現在まで一貫して健康被害の責任をとろうとしていません。この映画ではニカラグアを取り上げたけれども、バナナ輸出国であるコスタリカ、パナマ、ホンジュラス、コートジボアール、そしてフィリピンもまったく同じです。

映画にも裁判の証人として登場したドール社のニカラグア責任者(映画制作時は社長兼CEO)のデビッド・デロレンツォですが、彼はニカラグアの後にフィリピン・ドールの責任者を務めています。驚くべきことにフィリピンでは1986年までバナナ農園などでDBCPが使用され続けます。アメリカで国内での使用制限をしてから9年間、製造中止を決定してから7年間も放置されていたわけです。(注2)

3)労働者の裁判はその後、どうなったのでしょうか。

裁判の結果は残念なものとなりました。映画で取り上げたように、最初の裁判で負けると、ドール社は弁護団を解雇します。そして、ジャーナリストを名誉棄損で訴える裁判に非常にたけている弁護士事務所と新しく契約します。裁判の闘い方はより攻撃的なものに変わっていきました。新しい弁護団は、まず3人の調査員をニカラグアに送りました。そして、バナナ農園労働者の組合活動の分断に入る訳です。要は一部の労働者を買収したのです。買収された労働者は、裁判の証人は実際にはドール社の農園で働いていなかったとか、子どもがいるといった虚偽の証言をして、それがロサンゼルスの裁判所にどんどん提出されました。しかも、そうして挙がってくる証言は、証人の身柄を守ることを理由にすべて匿名にされました。そうした中で弁護団は勝ち目がないと判断し、裁判から手を引いてしまっています。アメリカの司法システムでは、この裁判は最終的決断が下るまであと5年くらいかかるでしょうが、ドール社が勝つことは目に見えています。

しかし、このような司法の現実はあったとしても、私がつくった映画のメッセージは、裁判の結果には影響されません。つまり、ドール社が禁止されていた農薬を、その危険性を知っていながら使っていたということが問題なのだという映画のメッセージは何も変わらないのです。

第2話はニカラグアの900人のバナナ農園労働者にも見てもらいました。彼らはとても喜んでくれました。長い期間、彼らは労働者の権利を勝ち取るために闘ってきたわけです。そして彼らのそのストーリーが映画となって世界中を巡って、多くの人たちに伝えられているということをとても喜んでくれました。ただ、残念ながら映画に出てくる多くの人たちが亡くなっています。それは農薬の影響と私自身は考えているのですが。この映画が映画に登場する労働者に何か成果を与えたかと言えば残念ながらそのようなことはありません。

4)日本の消費者へメッセージをいただけますか。

スーパーにはたくさんの農産物が並べられていますが、有機だとか健康への良し悪しだけにこだわるのではなく、果たしてこの農産物は生産者の労働や健康、産地の環境問題などを壊していないのだろうか、と批判的な視点で見ることが大切です。

第2話の映画のポスターには農園労働者の上をセスナ機が農薬を散布している状況が描かれています。これは70年代の話ではなく、今も続いている状況です。空中散布は効率的でコストが小さいと言われていますが、風で農薬が広範囲に飛散して、大気や土壌、地下水を汚染して住民の健康を脅かします。犯罪的な行為です。空中からは地上でもさまざまな農薬が使用されています。まさしく農薬のカクテルという表現がふさわしい。残念なことに、貧しい国では健康に関する知識、情報も限られているし、医療調査も十分ではないので、どういう影響や被害が出ているかよく実態がつかめていないのが実情です。映画では男性労働者の不妊症を描きましたが、腕や足がない奇形児や先天性異常、流産も多発しています。私はバナナを食べている消費者に自分の子どもに農薬をかけたいのかと問いたいです。

映画監督としての私の夢は、観る人の心にきちんと届くような作品を作ることです。映画に真実をぎっしり詰め込めば、視聴者の心に突き刺さります。映画を見た小学生が「毒にまみれたバナナを売るのは止めて!」とスーパーに手紙を書いたように。残念ながらスーパーがドール社の商品をボイコットすることはなかったのですが、バナナの売り上げが減ることを恐れたスーパーは、ドール社に対して「フェアな」バナナを取り扱うように圧力をかけました。スウェーデンではフェアトレードバナナのシェアはわずか5%でした。しかし、この映画が物議を醸し、バナナに対する市民の意識が高まって、上映後には50%以上になっています。

これはニカラグアのことを撮った映画ですが、フィリピンのバナナ農園労働者にとっても同じです。この映画のメッセージというのは小さなバナナ農園労働者たちと巨大企業の闘いなのです。そして、日本で食べられているバナナのほとんどがフィリピンから届いているという事実を考えると、日本の人たちにとっても大きな関係があるといえるでしょう。日本でも100万人がこの映画を見れば必ずや大きな変化が起きるはずです。一人でも多くの人に見てもらいたいです。そしてみなさんが活動するうえで役立つツールになったらとても嬉しいです。

(注1)DBCP

1950年代に発明された殺線虫剤。ダウ・ケミカル社が開発した農薬、商品名はネマゴン。土壌にいる線虫(ネマトーダ)を殺すため土壌に注入する。バナナ以外にも果物や野菜にも利用された。1977年、カリフォルニアにあるDBCP製造工場の労働者の不妊症が明らかになり、1979年には製造が中止された。鶴見良行『バナナと日本人』(1982年)にもバナナ農園で使われている農薬の一つとして挙げられている。

(注2)フィリピンではDBCPの使用を1980年に禁止している。フィリピンにおいてドール社は1990年代まで使い続け、その結果、バナナ労働者7,691人が無精子症と判明したという報告もある(中村洋子氏『フィリピンバナナのその後 多国籍企業の操業現場と多国籍企業の規制』2006年、七つ森書館)

政策室 小林和夫 取材日:2016年1月29日

バナナニュース252号:バランゴンバナナが日本に届くまで⑤ ~日本輸入から追熟加工~

フィリピンを出港したバランゴンバナナは東京と大阪の港に運ばれます。輸入青果物であるバランゴンバナナは、海外からの病害虫の侵入を防ぐことを目的に、まず植物検疫を受けます。植物検疫時に、燻蒸の対象となる虫が発見された場合、青酸ガス燻蒸を受けます。青酸ガスは揮発性が高いので、果実の中に残留しにくく安全性が高いものです。

ちなみに・・・皆さんが食べている黄色く熟したバナナ、産地では未熟な状態で収穫されます。なぜなら、熟したバナナはミバエなどといった日本の農業に深刻な被害を及ぼす害虫が寄生している恐れがあるため、植物防疫法で、熟した状態でのバナナの輸入は禁止されているからです。

通関後は、追熟加工までバランゴンバナナは温度管理がされている倉庫で保管されます。

「最初にバランゴンバナナを見たときは、黒くて、汚くて、山から収穫して持ってきた!という感じがしました。それまではプランテーションで栽培されているキャンディッシュ種のバナナしか見たことがなかったので、これで本当に売れるのかと思いました。でも食べると美味しかった!」

そう話してくださったのは、バランゴン交易が始まった当初からバランゴンバナナを見てきている通関業者、株式会社上組の安岡さん。その後、バナナの手入れや収穫後の工程の改善が行われ、徐々に品質も良くなっていきました。今のバランゴンバナナは、最初の頃とは比べものにならないぐらい品質が良いとのこと。それでも、プランテーションで作られたバナナの方がきれいで、「バランゴンバナナは他社のバナナに比べ傷が多い」と当時を知らない職員からはよく言われます。

追熟加工するムロは神奈川県、三重県、佐賀県の3か所にあり、そこで数日間追熟加工されます。集約型のプランテーションとは異なり、産地にバラつきがあるバランゴンバナナは、なかなか同じようには仕上がりません。産地・バナナによって特徴もあるそうで、例えば標高の高い産地で収穫されたバナナは、色づきが始まるまで時間がかかるそうです。また、夏は少し青め、冬は黄色めに加工するなど、季節の変わり目はムロと連絡しながら、加工を調整しています。

バランゴンバナナの追熟加工を担当して下さっている会社の職員も、「バランゴンバナナは他のバナナに比べ、味が濃くて美味しい!」と言っています。様々なバナナを見てきている人々からも美味しいとお墨付きをもらっているバランゴンバナナ。

収穫されてからここまでの期間は約1ヶ月!長い旅路を経たバランゴンバナナが皆さんのお手元に届くまであと少しです!!

事業部商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

バナナニュース251号:バランゴンバナナが日本に届くまで④ ~バナナの箱詰めから出荷~

様々な産地から買付けされたバランゴンバナナは、パッキングセンターまで運ばれ、品質確認、洗浄、軸をカットして整えた後に計量され、箱詰めされます。パッキングセンターでの作業は週又は隔週に1回、2日~3日程度。

簡単そうに思える作業ですが、実際にやると大変。例えば、バランゴンバナナは化学合成農薬を使用せずに育てているので、虫がついていることがあるのですが、働いている人は皆が口をそろえて「バナナとバナナの間を洗うのが難しい」と言います。

バナナを傷つけないように優しく、丁寧にバナナの洗浄をしていますが、それでも虫などが付着した状態で日本に輸入されてきてしまうこともあります。また、いろいろなサイズのバナナをきれいに箱詰めするのもパズルのようで、慣れない人がするとなかなかうまくいきません。

実際にパッキングセンターを視察し、作業を経験した日本人からは、「バナナを隙間なく、それぞれつぶれないように詰め込んでいくのはとても難しかった」。

「あ、すごい簡単・・・第一印象です。洗って箱に詰めるだけ。でも、いざ作業をしてみるとなかなか上手くできません」といった声がありました。

そんな熟練した技術が必要なパッキングセンターでは様々な人が働いており、何年も働いている人がたくさんいます。夫婦で働いている人、普段は他の仕事をしていてバランゴンバナナのパッキングがある時だけ働いている人、バランゴンバナナを自ら育てながらパッキングセンターでも働いている人。ミンダナオ島ツピではキリスト教徒とイスラム教徒が一緒に働いており、バランゴンバナナ民衆交易はキリスト教徒とイスラム教徒の平和的な関係性構築に貢献していると言われています。

生産者の手を離れてからも、様々な人が関わっているバランゴンバナナ。箱詰めされたバナナはコンテナに積まれ、いよいよ日本に向けて出発です!

「日本の皆さんがバランゴンバナナを買ってくださり感謝しています。

私たちは自分たちの仕事の質を上げていくよう努めていますので、今後とも引き続きバランゴンバナナを購入してください!」

(東ネグロス州ドマゲッティパッキングセンター・スタッフ一同)

「北ミンダナオでバランゴンバナナ交易が今も続いていることに感謝しています。

日本の皆さんがバランゴンバナナを気に入ってくださり嬉しいです。」

(北ミンダナオパッキングセンター・スタッフ一同)

事業部商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

グローバルな食のシステムの危機:ネグロス・フード・サミット

ネグロス島をはじめとするフィリピンのバランゴンバナナ生産者、マスコバド糖生産者、マレーシア、パレスチナの市民組織、日本と韓国の生協関係者、ドイツやフランスのフェアトレード団体が参加して、今後の取り組みについて協議しました。 2つの基調報告と3つの特別報告によるこのネグロス・フード・サミットの全容をぜひご覧ください。

オルター・トレード・ジャパン政策室の印鑰智哉による2つめの基調報告です。

グローバルな食のシステムの危機

食のシステムの工業化に対して アグロエコロジカルな抵抗力の構築へ

ネグロス・フード・サミット基調報告2

印鑰 智哉(オルター・トレード・ジャパン政策室)

現在、私たちが直面しているグローバルな食のシステムの危機について問題提起をします。

現在の食に関わる危機について、3つの視点から考えていきたいと思います。

その3つとは気候変動、健康の危機、そして企業独占による危機です。この3つにより、私たちは前代未聞の大きな食の危機に立たされています。

気候変動を加速させる工業型農業

まず気候変動危機ですが、フィリピンはこの気候変動の影響を最も被る地域の1つと言われています。

この気候変動は何によって作られているのでしょうか? もちろん、言うまでもなく、石油や石炭などの化石燃料を燃やしてしまうことに大きな原因があるのは言うまでもないのですが、実は現在のように気候変動が厳しくなった大きな要素は食のシステムの工業化です。

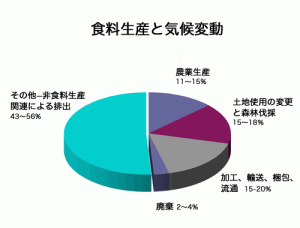

食の生産から流通までのセクターで地球上に排出される温暖化効果ガスの44%〜57%が排出されているという指摘もあります。

しかし、農業は植物の光合成により大気中の二酸化炭素を吸収できる活動を行っているはずです。それでは、なぜ、農業関連セクターから温暖化効果ガスがもっとも排出されるようになってしまったのでしょうか?

そこには「緑の革命」つまり、石油や天然ガスから作った農薬や化学肥料を入れた農業の存在がまずあります。これらの化学物質を土壌に入れてしまうことで、本来、光合成によって大気中の二酸化炭素を土の中に取りこむ吸収源であるはずの土壌が逆に温暖化効果ガスの排出源に変わってしまいます。

この変化により土壌は崩壊し、雨や風により容易に流出してしまいます。今年は国際土壌年ですが、このままではあと60年で世界の土壌がなくなってしまうという懸念から国際的な取り組みが始まっています。

土地が痩せ、化学肥料を大量にいれなければ作物が取れなくなる。お金はますますかかり農民は土地を失って、さらに大規模なプランテーションに変わっていきます。

そしてグローバルな企業に食の生産が握られ、地球中のグローバルな輸送によって食料が運ばれる体制が作られ、その輸送の過程からも二酸化炭素が排出されます。

あとでもう一度、この問題に戻ってきますが、しかし、土壌は私たちの希望の源でもあります。現在の気候変動はこの土壌の力によって変えていくことができるからです。大気中の二酸化炭素を吸収できるのは地上の植物よりもこの土壌の方がはるかに大きく、土壌を回復することは気候変動を変えていく上でも決定的に重要です。

私たちが直面する危機の2番目に行きます。それは健康への脅威です。

食が作り出す健康の危機

今、米国でさまざまな慢性疾患が急激に増えています。

たとえば、糖尿病、腎臓や腸の病気、そしてがん、自閉症、認知症、パーキンソン症、アルツハイマー症、こうした病気が急激に90年代後半から増えています。

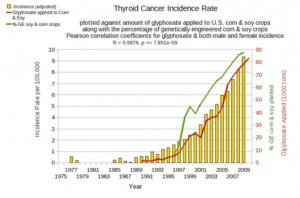

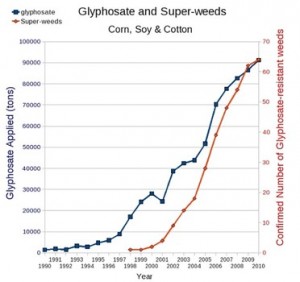

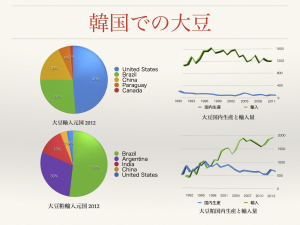

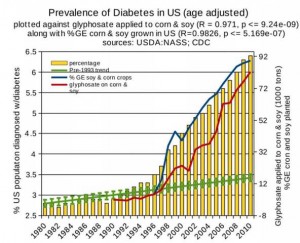

上図表2つはいずれもDr.Nancy Swansonによる

どのグラフも同じようなカーブを示します(ここでは右2つのみ)。すべてのグラフで棒グラフはそれぞれの病気の数の変化です。そして折れ線グラフは何を意味しているでしょうか? これらは米国での遺伝子組み換え大豆やトウモロコシの耕作されている割合とそれに使われるモンサントの農薬グリホサートの量を示しています。1996年に始まり、急激に増えています。

これらの病気と遺伝子組み換えの増え方は同じような傾向を示しています。これは偶然でしょうか? もちろん、これらのグラフからは因果関係は証明できません。

しかし、最近、多くの医学的な研究が行われ、遺伝子組み換えとこうした慢性疾患の急増には密接な関係がある可能性が高いことが指摘されています。何より、遺伝子組み換えのない食に変えることによって症状の改善が見られることが多数報告されており、遺伝子組み換えを食から排除すべき、という医師の数が増えています。

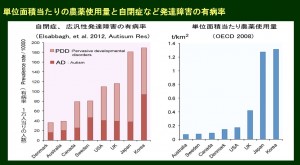

米国の健康被害以外のデータはないのか、ということが疑問になるかもしれません。このデータは自閉症や広汎性発達障害のデータと農薬使用量を示したものですが、日本と韓国での自閉症がひじょうに高いことがわかります。日本と韓国での農薬の使用に関係している可能性が高いと思われます。

さて、遺伝子組み換えはどう人びとの健康に問題を起こしうると考えられるのでしょうか?

遺伝子組み換えと健康被害

『遺伝子組み換えルーレット』より

遺伝子組み換えには主に2つの種類があり、その1つがBt毒素で害虫を殺すものです。Bt遺伝子組み換えは植物のすべての細胞でこのBt毒素を作り出すようになります。その毒素を食べた虫の腸には穴が開き、死んでしまいます。

遺伝子組み換え企業はBt毒素は哺乳類には安全だと言っていましたが、実際にそうではなく、哺乳類の腸にも小さな穴をあけ、消化される前の蛋白が血液中に入り込んでしまうために、アレルギーやさまざまな炎症が作られている可能性があります。自閉症、糖尿病、自己免疫疾患など多岐にわたります。

さらにもう1つの遺伝子組み換えの種類がこの除草剤耐性です。多くの遺伝子組み換え作物はモンサントのグリホサートをかけても枯れないように遺伝子組み換えされています。3月20日にWHOの外部研究機関である国際がん研究機関はモンサントの農薬、グリホサートを2Aの発ガン性物質に入れました。これは実験動物上での発ガン性が確認されたことを意味します。

グリホサートにより腸内細菌が壊され、慢性疾患の原因が作り出されます。グリホサートは神経毒として機能し、DNA損傷や内分泌撹乱など広汎な疾患をもたらす可能性が強く指摘されています。

さらにこの他に、GMOには抗生物質耐性菌を作り出す危険性が指摘されています。エボラ出血熱ではいったい何人の米国人が死んだでしょうか? 米国では毎年、抗生物質耐性菌に200万人が感染して、2万3000人が死亡していると米国政府が発表しています。これらはもちろんエボラ出血熱ではありません。この抗生物質耐性菌は抗生物質を大量に使う米国のファクトリー・ファーミングやその遺伝子組み換えの餌が原因になっている可能性があります。食のシステムがこうした病を作り出している可能性がひじょうに高いわけです。

一方、遺伝子組み換え農業は広大な地域に大きな被害をもたらしています。南米アルゼンチンでは遺伝子組み換え大豆の耕作によってガン患者や出生異常が続出し、特に子どもたちに多くの問題が起きています。皮膚などに大きな障害を持って生まれてくる子どもたち。あるいは複数の器官に大きな障害を持って生まれてくる子どもたちが出ています。まるでベトナム戦争のような現実が引き起こされています(El costo humano参照)。

今後危険をより増す遺伝子組み換え

さらに今後の遺伝子組み換えは危険がさらに増す可能性が高いことに大いに注意をよびかけたいと思います。米国で20年間近く、大量のグリホサートを噴霧し続けてきた結果、今では全米中でグリホサートの効かないスーパー雑草が増えて、グリホサートの使用量はそれと共にさらに増えました。その結果、2013年に米国環境保護庁(EPA)は主な作物のグリホサートの残留許容量を大豆で倍に、ニンジンは25倍へと大幅に引き上げました。

さらにグリホサートを増やすだけではもう効果がないとして、ベトナム戦争の枯れ葉剤作戦で使われた2,4-Dやジカンバなどの農薬をグリホサートにまぜて使うことが始まってしまいそうです。米国の遺伝子組み換え企業ダウ・ケミカル社はベトナム戦争で使用した2,4-Dをグリホサートに混ぜた農薬Enlist Duoに耐性のある遺伝子組み換えを開発しています。一方、モンサント社はジカンバというこれまた強力な農薬をグリホサートに混ぜた農薬に耐える遺伝子組み換えを開発しています。

これに対しては米国では50万人が反対の声を上げ、2年間にわたり承認を止めてきましたが、2014年9月以降、枯れ葉剤耐性遺伝子組み換え作物が次々に米国で承認されました。米国に続き、南米のブラジルやアルゼンチンでも相次いで承認されています。日本政府は米国政府に先んじてすでに3年前の2012年から承認してしまっています。韓国でも2014年に承認されています(2015年11月25日、米国環境保護庁はEnlist Duoの使用許可の取り消しを決めました。しかし、開発したダウ・ケミカル社は環境保護庁の決定は覆すことに自信を覗かせています)。

もし世界最大の輸入国である中国が承認すれば、本格的にこうしたさらに危険な遺伝子組み換え作物が大規模に作られるだろうと予想されています。栽培されれば他の遺伝子組み換えと混ざって輸入されますので、どれが枯れ葉剤耐性か知ることはできません。知らない間に胃の中に枯れ葉剤が入っていきます。

この問題はアジアの多くの国にとって大きな問題です。

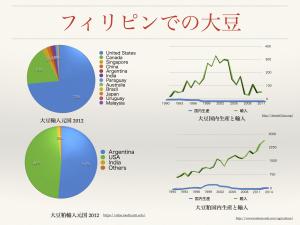

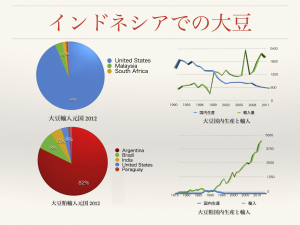

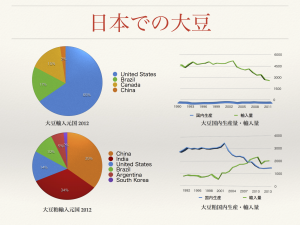

フィリピンでも、インドネシアでも、日本でも、韓国でも、大豆は南北アメリカ大陸で作られる遺伝子組み換えのものに頼っているからです。右の図(クリックで拡大します)を見ていただければわかるように、同じ傾向が見られます。

こうした状況をどう変えていくか、私たちは共通の課題を抱えています。

遺伝子組み換えは工業型農業の氷山の一角

さて、こうした気候変動や健康被害、生態系破壊をもたらすものがこうした工業型農業であることがわかると思います。そして、その工業型農業においてはGMOの問題は氷山の一角であり、その裾野ではさまざまな農薬や化学肥料に頼った農業が展開されており、多くの人びとの健康を奪い、また生態系を破壊しています。遺伝子組み換えもモンサントが自分の農薬を特許が切れても独占的に売り続けるために開発したと言われます。この工業型農業の構造を超えていかなければならないと思います。

しかし、農薬企業は国際的な開発機関や政府援助を巧みに利用しながら、奥地の農村にもネットワークを張り巡らせています。生態系の力が弱って、病気が発生した場合など、「薬」としてすぐに農民に農薬を買わせ、このネットワークにとらえてしまいます。

企業独占による食の危機とそれに対抗する食の運動

そして、私たちが直面する危機として最後に指摘したい問題が大企業による食のシステムの独占です。種子や農薬、それから流通網まで現在、巨大な企業の手に握られています。TPPや自由貿易協定を利用して、遺伝子組み換え企業は農民の種子の権利を奪い、毎年、種子企業から買わなければ農業ができないような法制度を世界各国政府に強制しつつあります。

それでは私たちはこのシステムから逃げることはできないのでしょうか?

それを可能にするのに必要な要素は2つあると思います。1つは農薬や化学肥料に頼らず、生態系の力を活用するアグロエコロジーであり、もう1つは生産者と消費者を直結する産直であり、生協運動です。消費者と生産者がいっしょに動く産直が行われて、こうした企業型の食のシステムに対して対抗力を作ることができます。

しかし、そうした動きはどうすれば作れるでしょうか?

日本でもアジアのどの地域でもたぶん、共通していると思われることの1つはほとんどの消費者は食の危険について、ほとんど情報を持っていないということです。マスコミは大資本の影響下にあるため、食の危険をまず語ってくれません。

そうしたことを知らない消費者にとっては安く買えるものが近くにあれば買ってしまいます。それが続く限り、私たちにできることはほとんどありません。

この事態を変える大きな力は情報です。市民に、消費者であれ生産者であれ、食の危険を共有することだと思います。危険を知って、毒と知っていて食べる人はいません。知らないから食べてしまうのです。

ですからその危険を知らせることがこのシステムから逃れ、人びとの食料主権を打ち立てる上で不可欠な第一歩となります。

食のオルタナティブとしてのアグロエコロジー運動

先ほど言いましたアグロエコロジーは農薬や化学肥料を使わずに生態系の力を活用する科学であり、農業実践であり、社会運動です。農業生産としては農薬や化学肥料を使った農業に対して劣らない生産力があると評価され、キューバやブラジル、そしてフランスやインドなどですでに政府の政策に取り入れられています。FAOも推進を決め、アグロエコロジーのアジアでの地域会議は今月11月24日、25日にバンコクで開かれます。

アグロエコロジーでは

- 農業実践、社会運動/政策実現、研究が一体化

- 生産者の主体性を重視する

- エネルギー代謝を重視する

- 化学肥料や農薬も入れない(減らす)→土壌のエコシステムを復活させる

- 地域での栄養循環の必要、消費者と結びついた食のシステムを作り出す動き

が重視されます。

工業的農業によって壊された食のシステム、社会を取り戻し、作り直すものがアグロエコロジーということが言えます。

その1つの実践例を紹介します。

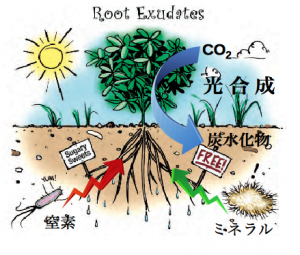

中米ベリーズでのカカオ生産のケースです。

毎年、ベリーズのカカオ生産者はカカオの収量が減り、病虫害にも悩まされ、それまで使っていなかった農薬を使い始めましたが、そうすると赤字が大きくなりやっていけなくなります。そこに支援者がバイオ炭を活用する方法を提案します。地域にある廃材を使って炭を作り、土壌に入れます。

炭は土壌での細菌の住処となり、雨にも流されにくくなります。その細菌はカカオの木にミネラルを提供し、カカオの木はその細菌に光合成の力で根っこから炭水化物のジュースを細菌にプレゼントします。この交換によって土壌内の有機物が育ち、カカオの健康は回復していきます。

炭は土壌での細菌の住処となり、雨にも流されにくくなります。その細菌はカカオの木にミネラルを提供し、カカオの木はその細菌に光合成の力で根っこから炭水化物のジュースを細菌にプレゼントします。この交換によって土壌内の有機物が育ち、カカオの健康は回復していきます。

その結果、土壌に水分も蓄えられ、干ばつにも強く、水害にも強く、しかもCO2を閉じ込めることができます。Biochar is ‘carbon gold’ for Belize’s cacao farmers(Ecologist)

現在、こうしたバイオ炭を使ったり、さまざまな方法を組み合わせて行うカーボン・ファーミングが注目されています。温暖化効果ガスをいくらこれから削減したところで、すでに排出してしまったガスは気候を激変させ、生態系を破壊し続けます。しかし、こうしたカーボン・ファーミングを世界レベルで実行すればわずか5年で大気中の温暖化効果ガスを安全なレベルで土壌に吸収させることができると研究者は指摘します。

そして同時に、土壌は水害や日照りから守ることができるようになります。病虫害にも強く、さらに生産性も上がることが期待できます。

Soil Solutions to Climate Problems 別ページで拡大して閲覧

現在の工業化された農業によって、私たちは前代未聞の危機の中にあります。生態系が壊れ、病気が発生し、しかも巨大企業によって小規模生産者が土地から追い出されています。

この危機の中で生き抜くためには、食のオルタナティブを求める地域的・国際的な運動が必要となります。地域の生産者と消費者を守る地域の安全な食を生産し消費するネットワークそして遺伝子組み換え、大規模工業的プランテーションに反対する国際的な連携です。

こうした動きを作っていく鍵は食の危機をしっかりと知らせていくです。危険を知らなければ毒を毒とも知らずに人びとはそれを食べ、病気になっていきます。そうさせない、食のオルタナティブをともに作り出す運動をネグロスの地域の人びとをはじめ、世界のさまざまな人びととの協力を得て、国境を越えて、進めていこうではありませんか?

最後に2つのことを強調したいと思います。

この運動を進めていく上で不可欠な要素です。それはこの工業型農業で一番犠牲になってきている人たちであり、またこの人たちなしには先に行くことはできないと思います。

それはまず、女性です。女性は命を育むアグロエコロジーの中心的役割を担います。アグロエコロジーはフェミニズムの種まきとも言われます。

そして、子どもたちです。子どもたちの輝く未来のために、民衆の命を生かす食のシステムを作り出していきましょう。

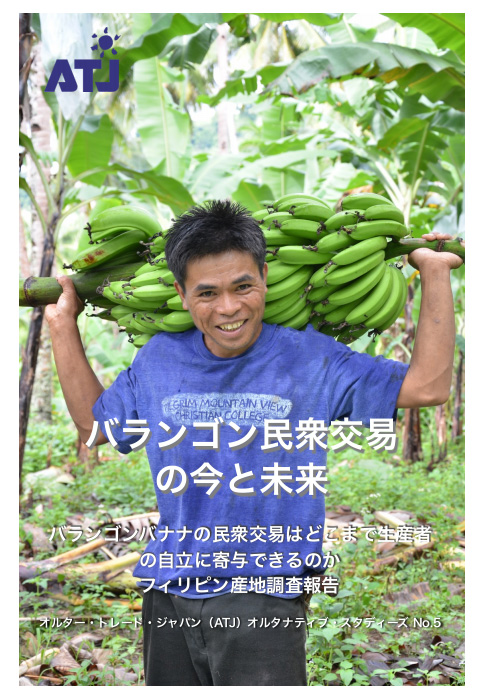

セミナー報告書『バランゴン民衆交易の今と未来』

6月20日(土)に開催した公開セミナーの報告書『バランゴン民衆交易の今と未来~バランゴンバナナの民衆交易はどこまで生産者の自立に寄与できるか フィリピン産地調査報告~』が出来上がりました。

報告書には、ATJが3名の研究者に委託して実施したバランゴンバナナ産地の実地調査が収録されています。

〇調査報告①

関根佳恵氏(愛知学院大学)「未来をつむぐバランゴンバナナの民衆交易~コタバト州マキララ町を事例として」(調査地:ミンダナオ島マキララ)

〇調査報告②

石井正子氏(立教大学)「ミンダナオ島の先住民族がバラゴンバナナを売ること、とは?」(調査地:ミンダナオ島レイクセブ)

〇調査報告③

市橋秀夫氏(埼玉大学)「ネグロス島バナナ栽培零細農民と『自立』論」(調査地:ネグロス島東ネグロス州)

調査員からの貴重な調査結果を受けて、今後のバランゴン民衆交易事業の方向性に関してATJのまとめも掲載しています。報告書(A4サイズ、32ページ)はご自由にダウンロードできますので、ぜひ、ご一読ください。

政策室 小林和夫

【バナナニュース247号】バランゴンバナナが日本に届くまで① ~バランゴンバナナ圃場の様子~

1989年にネグロス島から始まったバランゴンバナナの出荷。今年で26年目を迎えたバランゴンバナナ民衆交易ですが、現在はネグロス島だけでなく、北ルソン、ボホール島、パナイ島、ミンダナオ島(北ミンダナオ、マキララ、ツピ、レイクセブ)からバランゴンバナナが出荷されており、3,000人以上の生産者がバランゴンバナナを栽培しています。

バランゴンバナナ民衆交易の歩みをご参照。

今回からシリーズで、バランゴンバナナがどのような産地で栽培されていて、どのような工程を経て日本の食卓に届くのかをご紹介していきます。

まずはバランゴンバナナの圃場について。

バランゴンバナナの圃場の特徴は、地域によって異なります。海抜0mの産地から標高1000m以上の産地、幹線道路へのアクセスが良い産地からトラックが入ることのできない山道を何キロも歩かなければならない産地。中にはまだ電気・水道などが通っていない産地もあります。

近年、美味しさを売りにした高地栽培バナナを頻繁に見かけるようになりましたが、バランゴンバナナの一部の産地は、昔から高地でバナナを栽培していたのです!

また、産地によって受けやすい天候被害なども異なります。例えばバランゴンバナナ産地の1つである東ネグロス州タンハイ村。ここは海抜0mであり、川の近くにある産地ですので、大雨が降ると洪水被害を受けやすい産地です。

また、風向きによって強風被害を受けやすく、葉っぱが切れ切れになりやすい産地もあります。葉っぱが切れ切れになると、バナナは光合成をうまく行うことができず、生育不良を起こしてしまいます。山奥にあり、アクセスが悪い産地では、大雨が降ると収穫に行けなくなるという問題も発生します。

多国籍企業のバナナプランテーションのように一律管理されていないので、バランゴンバナナの手入れも生産者によって異なり、中には意欲的で様々な工夫をしている生産者もいます。例えば、自分でミミズ堆肥を作っている生産者、家畜の糞尿を有効活用している生産者など。3,000以上の生産者がいるので、生産者の農業技術の底上げというのは、課題の1つです。

また、標高の低い産地で育てられているバランゴンバナナは、標高の高い産地に比べ、早く収穫できる傾向がある、土壌が豊かで水が豊富な産地のバナナは実が大きく育つ傾向があるなど、産地によって様々な特徴を見せてくれます。

今度、バランゴンバナナを食べる時は、このバランゴンバナナはどんな産地から来ているのだろうと思いを馳せながら食べてみてください!!

ミンダナオ島ツピ及びレイクセブについて詳しく知りたい方は、下記動画をご覧ください!

商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース246号】ビクターさんは今!! ~バランゴンバナナの価値と課題~

交流会を通しての学び

交流会を通しての学び

2013年9月に来日したミンダナオ島ツピのバランゴンバナナ生産者であるビクター・コルテスさん。日本での消費者との交流会を通して、バランゴンバナナの価値を再認識することができたと言います。

「バランゴンバナナ生産者として、日本に行くことができたことを光栄に思っています。日本での経験を通して、生産者と消費者が交流していくことの重要性を学ぶことができました。また、日本の消費者との交流を通して、バランゴンバナナの価値を再認識することができました。

バランゴンバナナはTUBAGA(ツピのバランゴンバナナ生産者組合)にとって、重要な事業です。また、バランゴンを通して、生産者、栽培を手伝っている人々、消費者が繋がることができています。

有機農業の大切さについても、改めて学ぶことができました。農薬を使用せずに栽培しているバランゴンバナナは、生産者にも、環境にも良いバナナです。そのようなバナナ栽培を続けていく必要があります。」

現在のツピの状況について

現在、ツピでは多国籍企業の契約栽培によるパパイヤやバナナ、大規模なパイナップルプランテーションなどが拡大しています。バランゴンバナナ以外にも数多くの現金収入の手段がある中で、生産者がバランゴンバナナを作り続けていることに、ビクターさんは感謝していると言います。

一方で今後もバランゴンバナナ栽培をツピで続けていくには、買取り価格などの経済的価値、生産者と消費者の関係などの社会的価値を高めていく必要があるとビクターさん。

日本の消費者へのメッセージ

[box type=”shadow”]「今後もバランゴンバナナ民衆交易を続けていくには、生産者と消費者の関係を強化していく必要があります。そのことが、生産者の暮らし、地域を良くしていくことに繋がります。」[/box]

取材・まとめ 商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース245号】 ボイさんは今!! ~交流会での経験を日々の仕事に活かして~

日本での交流会後の仕事・暮らしについて

2014年10月に来日した東ネグロス州マンフヨッド町ロウアカンダボン村のバランゴンバナナ生産者でありオルタートレード社(以下:ATC)のスタッフであるロッドジム・カトゥバイさん(通称:ボイさん)。現在、バランゴンバナナは2014年12月に結婚した長女リゼル夫婦が世話をしていますが、今年の2月から6月の干ばつ及び台風によってもたらされた強風の影響でバナナがうまく育たず、収穫がほとんどない状況です。「バランゴンバナナの世話を通して、私は様々なことをバランゴンバナナから始めることができたことを娘夫婦に理解してもらいたい」と語るボイさん。

「消費者が生産者の現状を知ること。また生産者が、なぜ消費者がバランゴンバナナを食べているのかを知ることが重要」と話すボイさん。日本での交流会後は、ロウアカンダボン村の生産者、他の地域を担当しているATCの現場スタッフに日本での経験を共有してきました。継続的な交流を通して、生産者はバランゴンバナナには安定的な販売先があると感じることができ、今後もバランゴンバナナ栽培を続けていこうという想いにつながっています。

また、ボイさんの仕事にも大きな変化がありました。以前はマンフヨッド町を担当していましたが、2015年3月からはギフルガン町、ビンドイ町を担当しています。ロウアカンダボン村を含めたマンフヨッド町は現在、ボイさんのパートナーであるアナさんが担当していますが、時折生産者との会合に参加するなどして、アナさんをサポートしています。

現在担当している地域は、ボイさんが住んでいる地域から約90㎞離れており、山道などを移動しなければならないため、バイクで片道3時間程かかります。朝6時に家を出て、帰ってくるのが夜11時頃という生活を送っており、必要であれば産地で寝泊まりもしているボイさん。家に戻る頃には家族はすでに寝ており、以前のように家族と一緒に食事をとるのが少なくなったとのこと。「現場スタッフとして、求められていることはしっかりやりますが、やはり家族が恋しい」と少し寂しげに話すボイさん。

現在担当しているギフルガン町、ビンドイ町はバランゴンバナナの手入れをしている生産者が少ない地域のため、生産者協会の組織化及び強化のサポートだけでなく、バナナの袋掛け・タグ付け、脇芽の管理といったバナナの手入れ方法も生産者に教えています。

「バランゴンバナナには安定的な売り先があるので、バランゴンバナナ栽培を軸に生産者協会を組織し、強化をしていくことができます。バランゴンバナナは生産者協会の“傘”であり、生産者の生活向上のため、バランゴンバナナだけでなく、他の農作物、家畜へと多様化していくことを目指しています。」

一方で、生産者の組織化は簡単な仕事ではないと言います。「生産者を組織化していくためには、理論と実践が伴わなければいけません。そうすれば、生産者に説明していくことも容易になり、円滑にコミュニケーションを取ることができます。」

消費者との交流を通して感じたこと

「日本での交流会を通して、改めて生産者と消費者が強い関係性を構築することが必要であると気付かされました。」来日前から、多くの消費者がロウアカンダボン村を訪問しており、消費者との交流を通して、消費者はただバランゴンバナナに関心があるのではなく、産地の環境や持続性、生産者の暮らしに関心があることを感じることができたと言います。

「消費者が産地に来るということは、生産者にとっては非常に喜ばしいことであり、消費者がただバランゴンバナナにのみ関心があるのではなく、他のことにも関心があることの証でもあります。」

日本の有機農家を訪問して学んだこと

日本では有機農家も訪問することができたボイさん。「日本の農業技術は非常に高く、有機農業の価値を評価している売り先があるということを今回の訪問を通して学ぶことができました。農家として、日本の高い技術をそのまま取り入れていくのは難しいですが、日本で学んだ農業技術を少しでも実践できればいいなと考えています。例えば、農業において、土づくりというのが非常に重要であるということを学びました。このような学びを自分の農業、そして仕事に活かしていきたいと思います。」

ATCでは2013年8月にBOX(Bio-Organic eXchange)という食品宅配のサービスの取り組みを開始しました。これはATCが関わりを持っている小規模生産者が育てた農産物をネグロス島バコロド市の消費者に届けるという事業ですが、2013年11月の台風ヨランダ以降、BOX事業は休止しており、2015年6月に再開しました。ボイさんは、日本の生協の取り組みがBOXの参考になると言います。BOXがうまくいくためには、「消費者が信頼できる農産物を届けることを大事である」と話していました。

日本の皆さんへのメッセージ

「日本で会った人々のことは、絶対に忘れません。皆さんは私を農家として認めて下さり、また私を温かく迎え入れてくれました。消費者と生産者が目指していることを実現するために、今後もATC/オルター・トレード・ジャパン(ATJ)/消費者/生産者の強固な関係が続いていくことを望んでいます。私たちの世代が第一線を退いたとしても、次世代がバランゴンバナナ民衆交易を続けていってくれることを望んでいます。本当にありがとうございました!」

「日本で会った人々のことは、絶対に忘れません。皆さんは私を農家として認めて下さり、また私を温かく迎え入れてくれました。消費者と生産者が目指していることを実現するために、今後もATC/オルター・トレード・ジャパン(ATJ)/消費者/生産者の強固な関係が続いていくことを望んでいます。私たちの世代が第一線を退いたとしても、次世代がバランゴンバナナ民衆交易を続けていってくれることを望んでいます。本当にありがとうございました!」

取材・まとめ 商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]