カテゴリー: バナナニュース

バランゴンバナナ

【バナナニュース330号】 世界的な経済危機がやってきて~バナナ生産者の状況~

現在、世界的な燃料高騰や食料価格などの上昇が続いていますが、フィリピンのバナナ生産者たちの生活にも大きな影響を与えています。今回は、ネグロス島とミンダナオ島の生産者に現在の暮らしぶりを聞いてみました。

◆エドアルド・カニエタンさん(ネグロス島東州)

2015年からバナナの出荷を始め、約1000本のバナナを育てていましたが、昨年の大型台風の影響で約8割のバナナが倒れてしまいました。台風前まではバランゴンバナナの収入は1回の出荷当たり1,000~1,600ペソでしたが、5月に出荷を再開した際の収入は600ペソ、7月には1,600ペソ分のバナナを出荷するまでに回復しました。

バナナが回復し始めた一方、世界的な経済危機がやってきました。これまでリッター当たり40ペソであった燃油が90ペソになり、配送コストが値上がりして町の市場へ農作物を売りに行けない時も出てきました。昨年はアボカドの販売で2,000ペソの収入がありましたが、今年は配送コストがかかるので収入は半減しています。日用品も、食用油がリッター当たり40ペソから44~50ペソへ、魚もキロ当たり230~250ペソで買えたのが280~320ペソへ値上がりしました。

田んぼを1.5ha持っており、収穫したお米の半分は自家消費用、半分は販売に回しています。肥料も1袋当たり900ペソから3,200ペソへ高騰してしまったので、肥料を少なくした結果、生産量も落ちてしまいました。その他、自家消費用に鶏やアヒルを育て、ヤギも販売用にと育てて何とか暮らしをやりくりしています。

バランゴンバナナは私の家族にとって大変貴重な定期収入になっていて、魚、砂糖、コーヒー、食用油、石鹸など日用品を購入する費用に充てています。畑の近くまで買い付けに来てくれるので、売上がほぼそのまま収入になります。

バランゴンバナナはこの不安定な経済状況において生き延びるための希望になっています。

◆ビエンベニード・トト・ベルマスさん(ミンダナオ島ツピ)

バランゴンバナナを出荷し始めてから15年が経ちます。最近バランゴンバナナの生産者組合の栽培指導員としても働くようになりました。600本のバランゴンバナナの株を育てており、月に約6,000ペソの収入があります。バランゴンバナナのほか、ランソーネス、マンゴスチン、ドリアン、ココナツ、バナナのサバ種などを栽培しています。

ここ最近、日用品や燃料が高騰したことにより、家計や農場経費の出費も慎重にしています。基本的な生活必需品のみ購入し、親族の集まりへの参加やモールへのショッピング、遠方への旅行は最小限にして、親戚や友達を家に招待するのも本当に必要な時だけになりました。

収入を増やすために、裏庭や畑の端に様々な野菜を植え、バナナのサバ種やカカオの苗を植え直しています。畑での仕事も見直しました。草刈り機を使用する代わりに、週末の朝早くにバナナの株の周りのみを手で草刈りしています。使用する鶏糞の量も予算に合わせて調整しました。これまで3か月ごとに撒いていましたが、6か月ごとにして労賃や配送コストの経費を減らすようにしています。

バランゴンバナナからの収入は月々の光熱費や鶏糞の購入、バナナの栽培作業を手伝ってくれる人への労賃に充てています。今回の危機があっても人生は続きます。そんな時は、より賢く、現実的にならなくてはと思っています。

※1ペソ=2.4円/8月12日のレートで換算

————————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

【バナナニュース329号】コロナ禍の教育事情~その後の最新情報/2022年~

コロナ感染拡大が世界的に広がった後、フィリピンでは2020年10月から「遠隔教育システム(課題学習)」が実施されてきました。オンライン学習や学校から配布される課題を在宅で学習するという仕組みです。それが導入されてからもうすぐ2年が経過します。

2022年2月、教育省長官より、保健省が示した生徒・学校関係者が安全に過ごすための厳格な実施要項「学校安全評価(SSAT)」に合格した学校は対面授業を再開できることを発表しました。2021年11月~12月に実施された運用の試験期間中に、SSATに合格した学校リストを地方自治体が提出し、全国で6,686校が対面授業に向けて準備ができている状況でした。そのうち6,586校が公立学校、100校が私立学校でした。

一方、高等教育(大学、専門学校など)を監督する高等教育委員会(CHED)は、2020~21年には「フレキシブル・ラーニング(注1)」を実施していましたが、この方針を延長し、従来の教室で学習する対面方式に完全に戻ることはないという方針を出しています。もしまたパンデミックが来たときに、教育関係者を同じリスクにさらすようなことはしたくないという理由からです。 また、従来の対面式授業に戻ることは、オンライン用のテクノロジーの導入や教師の訓練、施設の改修などへの投資を無駄にすることになるとも言及しています。

【フィリピンの教育制度】

学校年度:6月~5月(4、5月は夏休みで長期休暇)

□ 小学校:幼稚園(5歳~)6年生(7年)

□ 中学校:7~10年生(4年)

□ 高校:11~12年(2年)

□ 高等教育:大学・専門学校など(高卒以降)

注1:時間や場所、聴講の有無などを選ばずに学習できる形態。必ずしもテクノロジーを駆使した手法に限らない。

生徒たちの心境と今

「遠隔教育システム(課題学習)」からようやく対面授業へと移行する運びになりましたが、移行期間であるがゆえに、学校によって状況は様々なようです。2021年9月にバナナニュースでご紹介した「コロナ禍での教育事情<都会編>」に登場したジェレミーアール君、ピート君、10月にご紹介した「コロナ禍での教育事情<農村編>」に登場したアナリザ&アイラ・ヴィリアメントさん姉妹ほか、合計5人の生徒たちに現在の様子を聞いてみました。

【都市・小学校の事例】

◆オルタートレード・フィリピン社スタッフ アーウィンさんの長男

ジェレミーアール君の場合(11歳)

ジェレミーアールくんの通うラ・サール大学付属小学校はネグロス西州バコロド市内にあります。2020年から2022年5月までオンライン授業が実施されてきました。2022年8月から2023年5月までは、「混合学習」が実施されることになり、週に2日間教室での対面授業、3日間オンライン授業が実施されることになりました。

「親にとっては、いくつかの教科において調査などのサポートをする必要があり、その時間をどう作るかが課題でした。オンライン授業に参加するためにパソコンを購入したり、インターネットの接続や電気系統の故障の時のためのバックアップ用の機材を準備したりと出費がかさみました。ただ、オンライン授業であれば子どもの感染リスクが減るのでその点は安心できました。

この間、息子も長期間にわたる自宅での学習の間に、どのように過ごすかを学んできました。運動をしたり、家事を手伝うなどです。私たち親も息子本人も、オンラインと対面との混合授業のあり方がよいと考えています。対面授業により先生と議論ができたり詳しく教えてもらうことができる一方、オンライン授業ではウイルスに感染するリスクを減らせるからです。投資した機材も活用できるし、昨今の燃料高騰で値上がりしている学校までの交通費も節約できます」と父親のアーウィンさんが話してくれました。

【都市・中学校の事例】

◆オルタートレード・フィリピン社スタッフ ビクトリアさんの長男

ピート君の場合(14歳)

ピート君もネグロス西州バコロド市内にある私立学校セント・ジョセフ・スクール・ラ・サールに通っています。2022-2023年の学習年度は、新しく「同時併用クラス」と「課題学習」を選べる方式をとることになりました。夜間クラスに通う生徒は引き続き「課題学習」をすることも可能で、自宅でインターネットのアクセスがない生徒は教室での対面授業と「課題学習」の併用もできて、生徒が選択できるようになっています。

「同時併用クラス」とは、生徒たちを25人ずつの2グループに分けて、隔週で学校に登校するするという方式です。登校していない生徒たちは、同じ授業をオンラインで受けます。オンラインで参加している生徒たちは、教室での先生と生徒たちのやりとりを見聞きすることができ、教室とオンラインの生徒たちが同時にやりとりすることもできます。健康に問題を抱えている生徒など教室での授業に参加しない子は、オンラインで参加することもできます。

「2年も課題学習を自宅でしてきたので、学校での授業になれば先生から直接学べるし、やっとクラスメートと会うことができてうれしいです!」とピート君。お母さんのヴィクトリアさんは、「オンラインと教室での授業の併用により、徐々に通常の授業へと移ることができて満足しています。ウイルスへの感染の機会を軽減しつつ、先生から直接学ぶことの重要性や子どもの社会性を育むことができるからです。ただ今回の「同時併用クラス」により学費が4%値上がりし、コロナ禍の前に家庭教師に支払っていた費用より高くなります。我が家にとって息子の教育費は何より最優先なので、家計をどうやりくりできるか思案中です。片親である私にとって、教育を受けさせることが唯一子どもにできることだからです」と話します。

【農村・大学の事例】

◆サトウキビ生産者・ヴィリアメント一家

アナリザ(21歳)&アイラさん(20歳)姉妹

二人とも地元のラ・カルロータ市立大学へ通っています。学校までは、家から公共の交通機関を使い50分かかります。現在まで課題学習とオンライン授業が続いていて、学校での対面授業の再開についてはまだ通知がないとのこと。「課題学習だと充分理解できない内容があったり、インターネットの通信状態がよくないときは、学習がはかどりません。早く対面授業が再開してほしいです。より学習の理解を深めるために先生に教えてもらいたい。友だちと交流する機会も減り残念です」と二人は話します。ご両親はインターネットでの調査学習に頼りすぎていて充分学習内容の理解が進んでいないことを心配しています。「その分を私や妻が教えるというわけにもいきません…」と、父親のアルセーニョさん。

【農村・高等教育の事例】

◆バランゴンバナナ生産者(シライ市ランタワン) ドナ・ドーモさんの息子

マーク君の場合(18歳)

ネグロス西州シライ市にあるランタワン高校へ通っています。学校は徒歩で20分ほどの場所にあります。2020年から自宅での課題学習が続いていましたが、2022年6月から教室での対面授業が再開しました。「課題学習は難しかったです。理解できない科目がありましたが、すぐに先生に聞けないもどかしさがありました。グーグルで調べたりもしましたが、僕の住んでいる地区はインターネットの電波が弱く、通信速度がとても遅いのです。インターネットの通信環境がいい場所を探し回るということをしていました」。お母さんのドナさんは「課題学習になったことで、新しい機械を購入したり、インターネットの通信費で出費がかさみました。村の中で小さな商店を開いていますが、収入はわずかです。そのため、肥育豚を育てて売ったお金を教育費に充てました」。

【農村・大学の事例】

◆バランゴンバナナ生産者(シライ市ランタワン) ルイサ・レゴドンさんの娘

ヴァネッサさんの場合(18歳)

ネグロス西州タリサイ市にあるフィリピン・テクノロジー大学の3年生です。家から大学までは35km離れていて、コロナ禍以前は、公共交通機関(ジプニーとトライシクル)を使い、登校に約2時間かかっていました。そのため、彼女は大学近くに下宿して、週末に家に帰る生活を送っていました。コロナウイルスの感染が拡大してからは、2020~2021年の学校年度(2020年6月~21年5月)は課題学習で、2021年の途中からオンライン学習も始まりました。2022年6月からは学校での授業が再開されています。

課題学習だった時は、学校まで課題を取りに行かなくてはならず、その課題を決められた期日までに学校に提出しなくてはなりませんでした。コロナ禍で公共交通機関の運行が止まったり、地区ごとのロックダウンがあった関係で、課題の受け取りと受け渡しが難しくなり、バイクをレンタルして学校の行き来をしました。この影響で家計の出費がかさみました。「オンライン学習は課題学習よりずっとよかったです。分からないことなどを直接質問することができたからです。それでも対面授業が望ましいと考えていたので、再開してとてもうれしいです」とヴァネッサさんは話してくれました。

————————————-

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

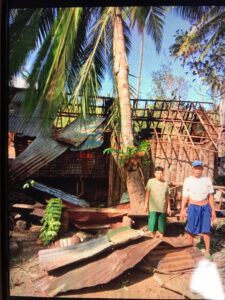

【バナナニュース328号】<大型台風22号・その後4>結でバナナ畑の復興を

2021年12月に大型台風22号がフィリピンを通過してから6ヵ月が過ぎようとしています(原稿執筆時6月中旬)。ネグロス島では、日本をはじめとする海外のパートナーたちから届いたたくさんの支援金で、復興作業が進められています。

今回の支援では、生活再建のほか、バナナ畑の復興を重点的に実施しました。具体的には生産者に鶏糞を配布し施肥をすることで、バナナの生育を促すというものでした。

台風がバナナをなぎ倒し、しばらくの間出荷が停止してしまうことは、その分の生産者たちの収入がなくなることを意味します。生産者それぞれが周りにある野菜や果物を食べたり、何かしらの仕事を得て生活をしてきたとはいえ、バランゴンバナナの民衆交易は生産者たちの暮らしを支える基盤だったことが改めて認識されました。

まずは「バナナの復活が生産者たちにとって最優先」として、現地では一丸となってバナナ畑の復興に取り組みました。

生産者だけではなく、バナナの集荷作業に携わるスタッフたちも、一時的に仕事がなくなりました。その間、スタッフたちはバナナの生産者の畑へ出向き、肥料の配送や畑の整備、鶏糞の散布などを手伝いました。その作業の対価として日当が支払われています。

フィリピンには「バヤニハン」という結(※)の精神がありますが、その精神でスタッフたちも生産者と一緒に復興へ向けて取り組んでいます。スタッフたちにとっては、バナナが作られる背景や生産者のことを知るきっかけとなりました。

こうした復興作業の元、バナナがよく育っており、予定していたより早く出荷量も回復に向かっているということです。

※集落で共同作業をする助け合い、相互扶助の制度

――――――――――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

【バナナニュース327号】日本からのメッセージを届けました

2022年1月に動画「バランゴンバナナが届くまで」のご紹介、2月には大型台風オデットの被災状況をお伝えしました。その後、皆さまからたくさんのメッセージが届き、大変うれしく読ませていただきました。

その内容をバナナの出荷団体であるオルタートレード・フィリピン社(ATPI)へ届けました。4月下旬に、台風被害の回復状況を確認する会合があり、そこに集まった生産者や現場スタッフの皆さんと共有してくれたと報告がありました。

生産者からは、バナナの味を日本の消費者が気に入ってくれていること、子どもや家族と食べている様子が知れたこと、台風へのお見舞いへの感謝の言葉がたくさん述べられ、現場スタッフたちは、バナナの現場での作業や苦労に理解を示してもらえたことに励まされていたとのこと。

「本当は生産者と消費者が直接言葉を交わしあえることが一番ですが、コロナ禍で交流することがままならない時期が続いています。皆さんからメッセージが寄せられたことで、両者の思いをつなげていく機会が作れて感謝しています」と、ATPIスタッフのエリアさんからメッセージがありました。

以下、産地側へ届けたメッセージと、ネグロスから改めて届いたメッセージです。

【日本の消費者から届いたメッセージ】

※掲載可の方のメッセージを何通か抜粋しました。

いつも美味しいバナナをありがとうございます!

バランゴン畑を見れて感動しました。生産者の方が一株一株大切にお世話され…沢山のご苦労があって、この貴重なバナナが食べられるんですね。買付の方のクオリティコントロールも、安心出来ました。沢山の支えるスタッフさん含め、皆様の勤勉な働きに心から感謝致します。

いつもおいしくいただいているバランゴンバナナの生産地、生産者、発送に至るまでのスタッフのみなさんの働き振りや思いを動画で拝見して、バランゴンバナナにいっそうの愛着を持ちました。これからは食べるたびに皆さんのことを思い浮かべると思います。

いつも美味しいバナナをありがとうございます。

一歳の娘がバランゴンバナナが大好きで、毎日食べています。私も大好きです。これからも買い続けます!コロナや悪天候に負けずに、頑張ってください。

バランゴンバナナとマスコバド糖の大ファンです。 今回の巨大台風の被害、心よりお見舞い申し上げます。

産地のこと、生産者さんの今後の生活のこと、とても気がかりです。バランゴンバナナの収量が減ってしまうこと、承知致しました。これからしばらくは、バランゴンバナナが毎週手に入らなくても大丈夫です。出荷可能な範囲で、引き続き買い支えていきたいと思います。 台風被害からの一日も早い復興を心から願っております。

いつも美味しいバナナを作っていただきありがとうございます。

12月の大型台風の被害大変ですね。どこまで復旧できているのかなど状況を考えるといたたまれない気持ちになってます。何か私たちが協力できることは有りませんか? 応援してます。がんばってくださいね。

【ネグロスからのメッセージ】

■マリオ・モントンさん(ネグロス東州・マンティケル)

生産者兼集荷担当

日本の皆さん、バナナを継続して買ってくださり、ありがとうございます。私は生産者であり、地域の集荷も担っています。毎週のバナナからの収入は子どもを学校へ通わせるお金やお小遣い、肉や魚の購入に充てています。台風でバナナの出荷量が減ってしまいましたが、それでもバナナの回復に向けて生産者一同が一生懸命働いています。

■レリータ・オモソさん(ネグロス東州・カクハ)

生産者兼集荷担当

私たちの努力をお褒めいただき、大変うれしいです。バランゴンは、、おいしいバナナをお届けできるように、栽培期間中は無農薬で栽培し、衛生管理もきちんと行うなど手間ひまかけているので、他とは違う美味しさがあると思います。台風オデットの後、私たちはバランゴンを復活させて、今までと同じようにおいしいバナナを食べていただけるよう、畑の復興に取り組んでいます。 応援ありがとうございます。

■ルーベン・ニコラスさん(ネグロス東州・タンハイ)

地域開発担当者

日本の消費者の皆さま、バランゴンを買っていただき、本当にありがとうございます。今は少量しかお届けできませんが、7月か8月頃には台風被害から回復して少しずつ量が増えて出荷できるようになると思うので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 地域開発担当者として、農薬・化学肥料の使用やバナナの病気がないように点検・確認をして、これからもよいバナナの生産に努めていきます。 今後ともよろしくお願いいたします。

■ベルナルディト・ヴィラロンさん(ネグロス西州・DSBV)

現場スタッフ

日本からのメッセージを聞いて感じたことは、一生懸命育ててきたバナナを、台風オデットの被害により、消費者の皆さんに届けることができなくなってしまい残念ということです。 現在、私たちは畑の復旧作業をしており、生産者がバナナを再び収穫できるよう手助けをしています。バランゴンバナナが大変な状況にもかかわらず、買い続けてくださり感謝申し上げます。生産者やATPIの社員にとって励みになります。

■ロナルド・ガジェレスさん(ネグロス東州・ボナウォン)

集荷担当

台風オデットの被害にもかかわらず、日本の消費者の皆さんが買い続けてくださったこと、本当にありがとうございます。たくさんバランゴンバナナをお届けできるように頑張ります。 このような災難の中、支援物資の提供やバナナの継続的な購入など、生産者を助けていただき、ありがとうございました。

■アレハンドラ・エンペニダさん

パッキングセンター・箱詰め担当者

消費者の皆さまからのメッセージを聞いて、私たちの状況を理解して買ってくださっていることがよく分かりました。バランゴンバナナを継続して購入してくださりありがとうございます。台風被害にあい、たくさんのバナナがダメージを受けましたが、ぜひ買い続けてください。今は少量しか出荷できませんが、その中でもみんな一生懸命に働いています。

【バナナニュース326号】<大型台風22号・その後3>ボホール島のバナナ生産者たち

昨年12月に発生した台風オデットは、バランゴンバナナの産地の一つボホール島にも甚大な被害を与えました(ボホール島は輸入量の約2%)。台風の被災から4ヵ月経ち、生産者たちの様子を聞いてみました。多くの人がバナナだけに頼らず収入源を多様化することで、生活を成り立たせようとしています。

■ロベルト・カサルハイさん

バナナ以外に玉ねぎなど様々な野菜を栽培しています。台風の被災後は、一時的に収入が減ってしまうので大工の仕事をしています。畑の復興も進めていて、既に野菜が収穫でき始めています。バナナも新たに植え付けて、既に実がなり始めているものもあります。

■ヴィルマ・オラガーさん

バナナの生産者であると同時に、サリサリストア(地域の小さな商店)の店員をしています。夫がトゥバ(ココナッツで作るフィリピンの伝統的なお酒)を集荷する仕事をしており、時には海で釣った魚を販売したり、家で豚を飼育して、収入の足しにしています。台風後にはバナナの畑の復興も進めています。

■ジュニア・リオアさん

もともとは船員でした。妻は学校の先生です。2年前からバランゴンバナナを育て始めました。台風の被害により、バナナはほぼ全滅してしまいました。さらにはバナナの病害にもかかってしまい気落ちしましたが、またバナナを育てたいと思い、100株分の苗をもらいました。

■オクトバー・ガルベさん

バランゴンバナナの他には切り花と野菜を育てています。小さなサリサリストアも経営しています。またバナナを出荷したいと考えていて、現在畑の復興中です。

■エスター・ベルニルさん

台風被災後は、家が全壊してしまったので、義理の兄弟の家に仮住まいをしています。漁業、大工、豚の飼育をして収入に充てています。畑の復興も始めています。

ボホール島のバナナのパッキングセンターは台風で壊滅してしまい、日本からの台風被害のカンパ金の一部を再建のために届けています。出荷団体であるPFTAC(人々のためのフェアトレード支援センター)では、農業省や自治体へ支援を要請し、農業生産復興のための鶏糞や資金をバナナ生産者に支給しました。

————————————-

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

【バナナニュース325号】<大型台風22号・その後2>バナナの畑の回復と生産者

今回のバナナニュースも台風被害後の現地の様子をお届けします。

2月から、支援金を活用して新しく植え付ける苗や被害にあったバナナが早く回復するように鶏糞を配布しています。被災したネグロス島の生産者たちに近況を伺いました。

■テレシータ F. ブリロさん (ネグロス東州カンランオン市)

2月に入ってから、バナナの回復の兆しが見えてきて、いくつかのバナナは花芽が付き始めました。今回の台風は、21年の秋にあった強風と竜巻の被害からちょうど回復し始めたバナナをなぎ倒しました。たくさんバナナを出荷して収入も入ってくると期待していた矢先のことだったので、とても残念でした。

そんな時に鶏糞を支援していただきました。バナナの回復を早めてくれると思います。

台風から2か月以上たって、私たちの暮らしも少しずつですが戻りつつあります。早く元の生活が戻ってきて、収入が減った分を取り戻していきたいです。

■ザカリアス ジラソルさん(ネグロス西州コッドコッド)

畑のバナナは少しずつ回復してきています。台風オデットの影響で出荷量も収入も大きく減ってしまいました。

鶏糞のご支援をいただき、バナナの早期回復に役立ちます。これから本格的な乾季となりますが、まだ雨が降っていたのでタイミングがよかったです。この天気が続いて鶏糞の効果が持続することを願っています。

バナナや他の作物からの収入は日々の生活を支える基盤です。それが減ってしまい、とても悲しい思いです。2022年内には回復するようにと願っています。

その他、新しいバナナの株の植付も始まっています(東ネグロス州パンプローナ)。

―――――――――――――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

【バナナニュース324号】<大型台風 22 号・その後> 屋根材の配布を実施しました

前回のバナナニュースでご報告した大型台風22号が通過してから約2ヶ月半が経とうとしています。オルタートレード・フィリピン社(ATPI)の海外パートナーである日本やヨーロッパから支援金が届き始め、徐々にですが家屋の被害にあったバナナ生産者に屋根材の配布が始まっています。

その他、日本から送った支援金(注1)を使って、2月中旬より、屋根材配布以外にお米10kgを、生産者及び集荷や箱詰めを担うスタッフを含めて被災地域の人たちに届けました。

1月~2月前半は、ATPI社があるネグロス西州の州都バコロド市では、コロナの感染が広がっていました。それに伴い、隣接する自治体を移動する際には健康観察のチェックポイントがあります。そのため、移動できるスタッフと地域の中にいるスタッフが建材の調達などを担って動きました(注2)。

最も被害の大きかったネグロス東州北部の生産者から報告が届いています。

■ラライネ・ゲオパノさん(2022年1月7日屋根材受け渡し)

台風が来る数時間前に、2人の子ども(14歳、10歳)と一緒にバナナのパッキングセンターへ避難しました。しかし、パッキングセンターも壊滅的な被害を受けたので、翌朝に親戚の家に移動しました。従兄弟が海辺の小屋を貸してくれることになり、家が再建されるまでそこで生活をしています。幸いなことに家族全員無事です。自分たちで家を建て直す資金を持ち合わせていなかったので、支援をしていただき大変助かりました。心よりお礼申し上げます。

■マルディ・ティトンさん(2022年1月16日屋根材受け渡し)

私たちの家は壊れやすい材料でできているので、台風が強くなる数時間前には避難することを決めました。家を離れている間、強風で家が壊されてしまうのではないかと心配していました。台風が過ぎ去った後、家を確認しに行くと、心配していた通り、屋根はすべて吹き飛ばされてしまっていました。停電が長く続いたのもとても大変でした。家を建て直す経済的な余裕がないので、皆さまからのご支援が大変ありがたいです。

■ルルデス・マラライさん(2022年1月7日屋根材受け渡し)

オルタートレードの皆さん、ご支援してくださった皆さん、ありがとうございます。

■ジェライン・エンピラドさん(2022年1月7日屋根材受け渡し)

屋根材をご支援くださりありがとうございます。

■お米配布の様子

(注1) 関連団体の特定非営利活動法人APLAの緊急災害支援準備金より送金。詳しくはAPLAウェブサイトへ。

(注2) フィリピンでは、他の自治体へ入域する際に「チェックポイント」といって健康観察のチェックがある。毎月15日毎に各自治体にコロナ感染に伴う隔離措置のレベルが定められ、そのレベルによりチェックされる内容が変わる。感染レベルが3以上のときにはワクチン接種カードや抗原検査結果を求められる。バコロド市では2月後半には感染レベルが下がっている。

―――――――――――――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

【バナナニュース323号】大型台風22号(フィリピン名:オデット)がバナナ産地を通過

非常に強い台風22号が2021年12月16日夜から17日にかけてフィリピンを直撃し、バランゴンバナナの産地であるネグロス島及びボホール島が大きな被害を受けました。バランゴンバナナ生産者には人的被害は報告されていませんが、ネグロス島から届くマスコバド糖のサトウキビ生産者1名が、全壊した家屋の下敷きになりお亡くなりになったと連絡がありました。台風通過直後は停電が発生し、通信状況もしばらく安定せず安否確認に時間を要しました。40代の現地スタッフ曰く、今までに経験したことがないくらいの台風だったとのことです。

バナナ生産者においては、家屋の全壊や半壊の報告が105軒分ありました。バナナと一緒に育てているココナッツや果樹類、野菜などその他の農作物、家畜への被害がありました。生産者からは強風や豪雨への恐怖や収入源が少なくなってしまうといった心配の声が届いています。

■バランゴンバナナの被害

バナナは木ではなく草であるため強風に弱く、大きな実をつけているものはすぐに倒れてしまいます。今回も多くのバナナが倒され、ネグロス島では、葉が切れるなども含めると、約9割の株が被害を受け、ボホール島は全滅してしまいました。台風からの回復は6~10ヵ月かかると見込まれており、今回被害を受けていない他の島の産地から届くバナナと合わせて、通常の約6割の出荷量となります。

当面、皆様にお届けするバナナが少なかったり、届かないなどご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了解いただけると幸いです。

―――――――――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

【バナナニュース322号】動画”バランゴンバナナが届くまで”をご紹介

顔と顔がみえる関係を作りたいと、これまでたくさんの消費者の皆さんにバランゴンバナナの産地を訪問していただきました。

しかし、コロナ禍になった現在、なかなか現地へ足を運べない状況が続いています。産地に行ってみたいと思っても現実的に訪問することが難しい方もいらっしゃるかと思います。

今回ご紹介する動画“バランゴンバナナが届くまで”は、ネグロス西州の産地の一つであるカンラオン地域の生産者の紹介から始まり、バナナがフィリピンを出港するまでの流れをまとめた動画です(約21分)。

動画の出だしは、実際車に乗って生産者を訪問している気分になれるバーチャルツアーのようになっています。生産者の生活や畑の様子が分かり、買い取り、箱詰め作業も見ていただくことができます。

\ ちょっと空いた時間に覗いてみてください! /

登場する生産者やスタッフたちへのメッセージがございましたら、以下のフォームからぜひお寄せください。すべての質問項目に関してご回答は任意です。

【バナナニュース321号】生産者たちのクリスマス

フィリピンでは9月頃からクリスマスを迎える準備が始まります。建物や家にはクリスマスライト、家中には大小問わずのクリスマスツリーが飾られ賑やかになります。家族や友人の集まり、忘年会、クリスマスパーティーの準備で、人びとの間にワクワクした空気が流れます。子どもたちは仲間と一緒にクリスマス・キャロルを練習し、近所の家々をノックして心を込めて歌います。それぞれに自分のマニト・マニタ(秘密のサンタ)がいて、プレゼントを交換するのがフィリピンの伝統です。

国民の約9割がキリスト教を信仰するフィリピン。12月16~24日までの明け方にはミサ(シンガン・ガビ)が開かれ、キリストの誕生を記念するための霊的な準備をするために多くの人が参加します。 9つのミサをこなすと願いが叶うというフィリピン人の信仰もあります。クリスマスイブにはさらに多くの人が集まり、ミサの後には家に帰ってノチェ・ブエナと呼ばれるイエス・キリストの誕生日であるクリスマスを告げる祝宴をあげます。

コロナ禍になり2回目のクリスマスを迎える今年、様々なことが規制されて静かなクリスマスを迎えようとしていて、こうしたクリスマスの日々は昔のことのようです。

◆バランゴンバナナ生産者ローリーさん一家のクリスマス(ネグロス西州・DSB産地)

「コロナ禍の前は、妻と娘でドアや窓にランタンを飾り、クリスマスツリーを準備しました。ツリーは、農場から採ってきたコーヒーの木の枝に畑にある綿やリサイクルペーパーを用いた色紙を飾ります。クリスマスライトだけ外で買ってきて飾り付けに加えていました。

しかしコロナが広がってからクリスマスという気になれず、飾り付けはしていません。質素なクリスマスディナーを家族でとるくらいです。スパゲティ、フライドチキン、鶏肉のスープ、ビーフンとパンを食べます。14歳になる娘は、インターネットからの情報でサンタクロースはいないと思っています。私が小さかった頃は、両親や祖父母から話を聞いて信じていたものですが…」。

◆バランゴンバナナ生産者マリベルさん(ネグロス西州・シライ市ランタワン)

11月から1月にかけて、クリスマスツリー、クリスマスライトとランタンを飾り付けます。家も、キリストの誕生を象徴するような、魅力的でありながら簡単に作れるデコレーションで飾ります。「ノチェ・ブエナのディナーにはサラダ、スパゲティ、パン、フライドチキンとハムを準備し、家族で集まって簡単にお祝いします。カトリック信者としての家族の伝統ですもの」とマリベルさん。クリスマスには、イハドとイハダ(注1)へプレゼントを贈ります。

注1:フィリピンでは子どもが洗礼を受ける際に名付け親(男性はマニノイ、女性はマニナイ)が決められます。名付け親はその子どもの面倒を見ることとされていて、名付け親になった子どもの男の子をイハド、女の子をイハダと呼ぶ。

――――――――――――――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

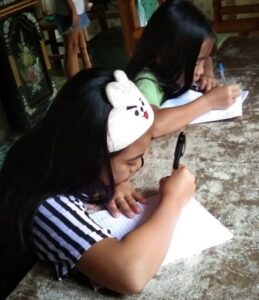

【バナナニュース320号】コロナ禍での教育事情<農村編>

フィリピン教育省は、2020年第3四半期より国内すべての公立・私立学校に「遠隔教育システム」を導入しました。物理的な教室での対面授業がなくても、生徒が知って身につけ、理解しなければならない可能な限りの必須授業、概念、知識や技能を網羅する内容となっています。それに伴い、生徒たちは在宅学習やオンライン学習で教育を受けています。

前号と今号では、バランゴンバナナやマスコバド糖の生産地であるネグロス島の都会と農村での教育事情をご紹介しています。

前回の“都会編”に続き、今回は、“農村編”として、ラ・カステリアーナ市マンサラナオ地区の公立学校に通うサトウキビ農家2家族の事例です。パンデミックの時代に学校教育を続けるために、自分たちや子どもたちが直面している心情や困難について語ってくれました。

◆サトウキビ生産者・ヴィラメント一家の事例

アナリザさん(20歳、大学2年生)、アイラさん(19歳、高校3年生)、ニコルさん(11歳、小学6年生)、ニカさん(9歳、小学4年生)

教育省が全国の学校に遠隔教育システムを導入後、公立学校でも在宅学習が始まり、ヴィラメント一家の子どもたちも、毎週月曜日に配布される教材を元に学習し、金曜日に宿題を提出する流れで勉強しています。

「分からないことがあれば両親や姉たちに聞くこともありますが、ほぼ自分たちで学習しています。自分たちの知識だけでは内容を充分理解することが難しいです」と小学生の二人は言います。

スマートフォンを使用して答えをインターネットで検索することもありますが、通信状況が不安定でつながらないときもあり、宿題が完成せず提出が遅れることもあるとのことです。先生とのやりとりもグループチャットで実施されるため、インターネットへのアクセスは必須です。

アナリザさんやアイラさんのように高等教育になるとグループワークや調査を伴う課題が出ることもあり、その課題を進めるのに難しさを感じていると話してくれました。

◆サトウキビ生産者・グレゴリオ一家の事例

ジョナリンさん(18歳、高校2年生)、マエジョリーさん(11歳、6年生)、ジョヴェリンさん(10.歳、小学5年生)、ジョナサンさん(9歳、小学4年生)、ジョベルトさん(6歳、小学1年生)

コロナ禍になってから在宅学習が始まっています。毎週月曜日、先生が教材を家に届けに来てくれて、金曜日に宿題を提出する流れで学習をしています。

グレゴリオさん一家は、インターネット接続のための環境を整えたり、パソコンや携帯を準備することができません。そのため、分からないことがあったら母親のエレナさん頼みとなっているそうです。

兄弟の中でも上の子が下の子を教えることもありますが、それでも分からない場合は、子どもたちの不明点はそのままに放置されてしまっています。

先生とは教材を届けてくれる時に会うことはできますが、クラス全員分の教材を自宅まで配っていることから、あいさつ程度の話しかできないそうです。

在宅学習が始まってから、インターネットが使える環境であるか、親が面倒をみたり教えられる度合いにより学びの質が違っているようです。親も答えが分からない場合は、インターネットで調べたり一緒になって勉強するなど、以前にはなかった対応が求められています。在宅学習になってから友達にも会うこともできていませんが、子どもたちはパンデミックだからしかたがないと理解している状況が続いています。

――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

【バナナニュース319号】コロナ禍の教育事情<都会編>

フィリピン教育省は、2020年第3四半期より「遠隔教育システム」を導入しました。物理的な教室での対面授業がなくても、生徒が知って身につけ、理解しなければならない可能な限りの必須授業、概念、知識や技能を網羅する内容となっています。

それに伴い、生徒たちは在宅学習やオンライン学習で教育を受けています。「遠隔教育システム」はフィリピンすべての公立・私立学校で実施されています。

今号と次号では、バランゴンバナナやマスコバド糖の生産地であるネグロス島の都会と村での教育事情をご紹介します。都会では通信環境が比較的整っているので、私立学校などではオンライン授業も実施されています。

今回は、“都会編”として、バコロド市(ネグロス西州州都)の私立学校のオンライン学習と在宅学習の様子をお届けします。バナナや砂糖の出荷団体であるオルタートレード・フィリピン社の子育て中のスタッフ2名の事例です。パンデミックの時代に学校教育を続けるために、自分たちや子どもたちが直面している心情や困難について語ってくれました。

◆オンライン学習 【私立学校の事例】

オルタートレード・フィリピン社スタッフ アーウィンさんの長男

ジェレミーアール君の場合

ラ・サール大学付属校の遠隔教育は、SHIFTED(School-Home Integration for Technology Enhanced Education/学校-自宅を統合したテクノロジー強化型教育)と呼ばれています。 1年目の期間は2020年8月~2021年5月、2年目の期間は2021年8月~2022年5月です。

遠隔教育の内容

SHIFTEDでは、CANVASプラットフォーム(eラーニングプラットフォーム)を使用して、デスクトップやノートパソコン、スマートフォンやタブレットを使ったバーチャル授業を実施しています。

授業のスケジュールは学年によって異なりますが、ジェレミーアール君の場合、午前中の授業は8~12時、午後の授業は13~15時となっています。 学校は月曜から木曜までで、金曜は体を動かしたり、その他の課外活動をしたりする「自分の時間」と定められています。

授業は2部構成で、午前中は「オンライン授業」で、すべての学生がログイン/参加することが義務付けられています。 各学生にはユーザー名とパスコードが割り当てられ、各科目には会議用のリンクが用意されています。 そこで先生が授業を行い、生徒たちはバーチャルに交流します。 授業中はカメラをオンにしておく必要があり、1科目あたりの授業時間は通常30~45分です。 午後、生徒は課題に取り組みますが、ログインやオンラインにする必要はありません。 ただ、先生は生徒の質問や説明に答えるために、常にオンラインで待機します。 試験や小テストは、午前・午後いずれの授業のパターンでも実施されています。午後の授業の場合、学生にはテストを完了するための制限時間が与えられます。

実際にオンライン授業を経験してみて

「インターネットの接続が非常に悪いと授業が中断され、生徒たちはよく先生に『補講』をお願いしています。また、バコロド市では特に雨季に頻繁に発生する停電に備えて、予備のスマートフォンやノートパソコンが必要で、その費用がかさみます」とアーウィンさんは言います。

生徒の理解力や学習能力は限られているので、保護者が積極的に関与して、子どもが教科を完全に理解できるようにサポートする必要がありますが、アーウィンさんと母親のジョアンさんは共働きで、しかもジョアンさんは海外出稼ぎ労働者であるため、子どもを支えていくのが難しいときもあります。

「ジェレミーの学習の遅れを補うために、教えたり、調べ物をしたり、課題を手伝ったりすることは、私たち親にとっても大きな調整が必要です。 私たちは子どもをサポートするために特別な努力をしなければなりません。 学校の授業料、雑費、書籍などの費用はこれまでと同じですが、これからはオンライン学習に必要な費用を追加する必要もあります。 スマートフォンの購入、バッテリーとインバーター付きの太陽光発電、デスクトップの定期的なメンテナンス、個別指導のための家庭教師代、そして子どもの学校での学習を指導・支援するための十分な時間が必要です」とアーウィンさんは付け加えています。

◆在宅学習 【私立学校の事例】

オルタートレード・フィリピン社スタッフ ビクトリアさんの長男

ピート君の場合

セント・ジョセフ・スクール・ラ・サールは、DARE(Digital, Adaptable, Responsive Education)と呼ばれる代替学習システムを導入しました。 昨年7年生にピート君が編入した際に、ヴィクトリアさんは、オンライン学習の要件を満たす準備ができていなかったため、代わりに在宅学習をすることにしました。 学校側がオンライン学習・在宅学習のどちらでも質の高い教育を提供してくれると信じているからです。 ピート君は以前、バゴ市の公立学校で学んでいましたが、昨年、家族の永住権がバコロド市に移ったのを機に、私立学校に転校しました。

遠隔教育になってから

「息子にとっても、片親である私にとっても、非常にチャレンジングなことです。 私は働くシングルマザーですが、毎週金曜日に学校に行って、1週間の間に完成した課題を返却し、次週の新しい課題を手に入れなければなりません。 そのため金曜日は出社時刻に間に合わずよく遅刻をしてしまいます。 息子は最初、勉強すべき教材の多さと、指導してくれる先生がいないことにショックを受けていました。 1つの教科につき、教科書、プリント、学習教材、答案用紙があります。 彼は9教科を履修していますが、全てを学習することは彼に大きなストレスを与えています」とビクトリアさん。

「息子にとっても、片親である私にとっても、非常にチャレンジングなことです。 私は働くシングルマザーですが、毎週金曜日に学校に行って、1週間の間に完成した課題を返却し、次週の新しい課題を手に入れなければなりません。 そのため金曜日は出社時刻に間に合わずよく遅刻をしてしまいます。 息子は最初、勉強すべき教材の多さと、指導してくれる先生がいないことにショックを受けていました。 1つの教科につき、教科書、プリント、学習教材、答案用紙があります。 彼は9教科を履修していますが、全てを学習することは彼に大きなストレスを与えています」とビクトリアさん。

ビクトリアさんは、息子の勉強を指導できない罪悪感を感じていますが、生活のために働かなければならないので仕方がありません。彼女はピート君に、このような困難を経験することで、責任感のある人間になれると励まし、教育が非常に重要であることを常に伝えていると言います。 ピート君は昨年度、すべての科目に合格しましたが、成績は平均的なものでした。

2年目も在宅学習を選択

今年度、ピート君は8年生になり、在宅学習に慣れてきたことと、1日のうちで自由になる時間があることから、在宅学習を続けたいと希望しました。ビクトリアさんは、オンライン学習に移行させ、クラスメートとの交流を図りたいと考えていましたが、自分がよしとする学習方法を押し付けることはせず、今後もピート君の選択をサポートしていきたいということです。

今年度、学校では在宅学習用の課題の印刷を中止しました。 その日の学習教材は、ビデオ、パワーポイント、ワードなどの形式で、保護者が学校のフェイスブック・ページから毎週アクセスして取得するようになりました。 これは、膨大な量の教材を読む意欲のない生徒がいるなかで、生徒が授業をよりよく理解するために学校が採用している方法の一つです。 ただし、ビクトリアさんは、引き続き毎週金曜日に学校に行って答案用紙を提出し、その週の新しい答案用紙をもらう必要があります。

「私も息子も、遠隔教育の難しさにどうにか適応し、少しずつ対処しています。 学校がいつも私たちの心配事を聞いてくれて、生徒のためになる方法を探してくれていることに感謝しています。 息子が勉強だけでなく、良い人間に育ってくれることをいつも祈っています。 一人親であることは簡単なことではありません。毎日が挑戦です」とビクトリアさんは話してくれました。

【バナナニュース318号】野菜ボックスの宅配事業inバコロド

バランゴンバナナの輸出を担うオルタートレード・フィリピン社では、「the BOX」と称して有機野菜など生鮮食品の宅配事業を展開しています。

バランゴンバナナの輸出を担うオルタートレード・フィリピン社では、「the BOX」と称して有機野菜など生鮮食品の宅配事業を展開しています。

2021年7月現在、ネグロス島の州都バコロド市内に623人の登録消費者がいます(定期利用は453人ほど)。70人の生産者のうち、52人はバランゴンバナナやマスコバド糖の生産者です。

2013年に始まったthe BOX。新鮮なものを届けるための物流の改善、商品の品質向上、需給マッチの難しさなど開始当初から抱えている課題に加えて、オンライン注文・決済の要望、環境に配慮した包材を使ってほしい、肉(現在は鶏肉のみの取扱い)、干し魚を取り扱ってほしいなど、新たな課題も出てきています。

「新鮮な有機食材が手に入る」「玄関まで配達してくれるからありがたい」「最初は食の安全を考えて始めたけど、今では毎週の注文が習慣になり、家族の健康にもつながっている」など登録者からのうれしい声も届いているようです。

◇コロナ禍での宅配事情◇

感染拡大防止のため移動や出勤の制限があり、事務所自体を閉鎖しているところもあるため、以前は企業や銀行、政府機関などの職場への配達をしていましたが、そこでの登録者が減ってしまったとのことです。一方、買い物のための外出が敬遠され、個人の登録者が増えました。この辺りは日本の状況と同じようです。

日本の宅配事業にヒントを得て始まったフィリピン国内の生産者と消費者をつなぐ取り組み、これからも見守っていきたいと思います。

――――――――――――――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

【バナナニュース317号】風に弱いバナナ:台風シーズン到来

バナナは強風にとても弱い植物です。強風に遭うと、実をつけたバナナは倒れてしまい、実をつける前のバナナも葉が切れて光合成が十分に行えずに、その後になる実が生育不良となります。この場合は、次の脇芽の成長を待つことになり、収穫量の回復には数か月かかります。

沖縄や台湾もバナナの産地ですが、台風が上陸しやすい地域であるため、生産量が安定していません。一方、市販のフィリピン産のプランテーションバナナは、台風がほとんど上陸しないミンダナオ島で生産されています。

バランゴンバナナの交易は、ネグロス島の人びととの出会いから始まりましたが、台風の影響を受けやすい島であるため、現在ではミンダナオ島にも産地が広がっています。ただ、台風がフィリピンの東の海上を北上する際に、季節風が強化されるため、ミンダナオ島のバランゴン産地でも毎年局所的に強風が吹きます。

例えば、ミンダナオ島のレイクセブ町では、4月末以降に断続的に強風が吹いており、収穫量は5月上旬をピークに、現在は減少傾向に入っています。

◆レイクセブ町パロシエテ村のダンテさん

「2008年からバランゴンを栽培しています。4月末に強風の被害があり、収穫量はピーク時に比べて6分の1ほどに減ってしまっています。バナナは強風に弱いことがネックです。

ただトウモロコシなど他の作物と比べると、栽培コストがかからないことが魅力で、最近新たに200株増やしました(合計で1,050株)。これからもバランゴンの栽培を続けていきたいです。」

◆レイクセブ町ドゥエロッド村のピーターさん(27歳)

「2010年からバランゴンを栽培しています。4月下旬の強風で、500株のうち200株が被害に遭いました。収穫量が戻るのは来年の1月くらいになると思います。

他の作物と比べて栽培コストがかからないことがバランゴンの魅力です。トウモロコシなどの他の作物を栽培したこともありますが、ちゃんと利益が出たのはバランゴンだけでした。今後もバランゴンを作り続けたいと思っています。」

ミンダナオ島のツピ町やネグロス島でも強風被害が発生しており、収穫量が減少する時期に入ってきています。

――――――――――――――――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

【バナナニュース316号】バランゴンバナナのひんやり黒糖寒天

黒糖の甘みの中にバナナの酸味と触感がアクセントに。

ひんやりツルっと食べられるので、夏のおやつに最適です。

簡単に作れるのでぜひチャレンジしてみてください♪

<材料> 8×16cmのパウンド型1個分

・マスコバド糖(なければ黒糖):130g

・粉寒天:4g

・水:500ml

・バランゴンバナナ:1本

<作り方>

① 水と粉寒天を鍋に入れ、火を入れて混ぜる。沸騰してきたら、かき混ぜながら2分煮る。

② ①を火からおろし、マスコバド糖を加えてよく混ぜる。

③ バナナを縦4等分にし、約1cm角になるように切る(ダイスカット)。

④ 型の底に冷水をあてて、粗熱の取れた②のうち1/4程度を型に入れる。少し固まってきたらバナナを散らして乗せる。これを繰り返して、3層くらいに分けると、全体にバナナが散らばった状態で固められる。最後に残りの1/4を上にかける。

⑤ 冷蔵庫に入れて冷やし固める。1時間程度でできあがり。

※マスコバド糖とは

バランゴンバナナの産地のひとつであるネグロス島のサトウキビで作られた黒砂糖。サトウキビを搾って煮詰めて乾燥させただけのシンプルな製法で作られています。黒砂糖の独特のえぐみがなく、しつこくない甘さが特徴。このレシピでは、お砂糖のおいしさも一緒に味わえます。

レシピを試してみた感想やニュースを読んだ感想などをお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース315号】コロナ禍での生産者の暮らし ~ミンダナオ島~ その②

コロナ禍の影響について、今回はミンダナオ島南コタバト州ツピ町の若い生産者に話を聞きました。現地パートナーのATPIスタッフのアーウィンさんが、今年5月にインタビューを行いました。

※前回のインタビュー【バナナニュース314号】コロナ禍での生産者の暮らし~ミンダナオ島~もよろしければご覧ください。

■レイモンド・ハトランさん

(36歳、愛称:タタ)

タタさんは、奥さんと7歳と10歳の息子2人の4人家族です。以前はマニラでドライバーとして働いていましたが、2年前に生まれ故郷のツピ町に戻り、畑を借りてバランゴンバナナの栽培(400株)を始めました。多くの親戚がバランゴン栽培に取り組んでいたためです。

彼にとってコロナの影響は甚大で、働き口が減ったために収入が大きく減少してしまいました。副業だった日雇いドライバー(トラックの運転手やレジャーに行く人々の代行運転)の仕事がなくなり、また昨年は建設プロジェクトが中断されたために、石工や大工の仕事を見つけることも困難になりました。

奥さんは宝くじの販売員をしていましたが、その仕事も今年の1月まで中断されていました。バランゴンバナナの収穫量が増えて、少しでも生活の足しになればと思っています。

子どもの教育についても心配だと言います。コロナが発生して以降、フィリピンの学校では対面授業が再開されておらず、自宅での学習が続いています。彼も奥さんも高校までは卒業していますが、それでも小学生の息子たちに十分に教えられていないと感じているそうです。コロナが早く収束し、仕事も学校も以前の状態に戻ることを願っています。

■マイケル・バスケスさん(23歳)

「パートナーと同棲しており、2歳になる娘がいます。建設現場で作業員として働いており、それがメインの収入源です。月に5,000~7,000ペソ(約1.4万円)の収入があります。バランゴンバナナは1,200株植えており、2週間に1度の収穫で、2,000ペソ(約4,800円)の収入になります。

昨年はコロナの影響で建設プロジェクトが中断され、再開後も働く人数が制限されているため、収入が減ってしまっています。昨年のロックダウン時は仕事がなく、家でじっとしていました。バスケットボールが趣味でしたが、コロナ以降は楽しむことができていません。

一方、ロックダウンの時期は家族と一緒に過ごせる時間が増えたので、家族の距離が縮まりました。衛生面や食事についても意識するようになりました。以前は食事にはあまり気を使っておらず、麺類などのすぐに作れるもので済ませていました。今は免疫力を高めることを意識して、栄養価の高い野菜(葉物や有機の野菜など)を食べるようにしています。地方行政が出す規制についても注意を払うようになりました。機会があればワクチン接種を受けたいと思っています。」

(注:フィリピンではコロナ対策として、テレビで専門家が免疫力を高めるために栄養価の高いもの(葉物野菜、モリンガ、果物など)を食べることを呼びかけているそうです。)

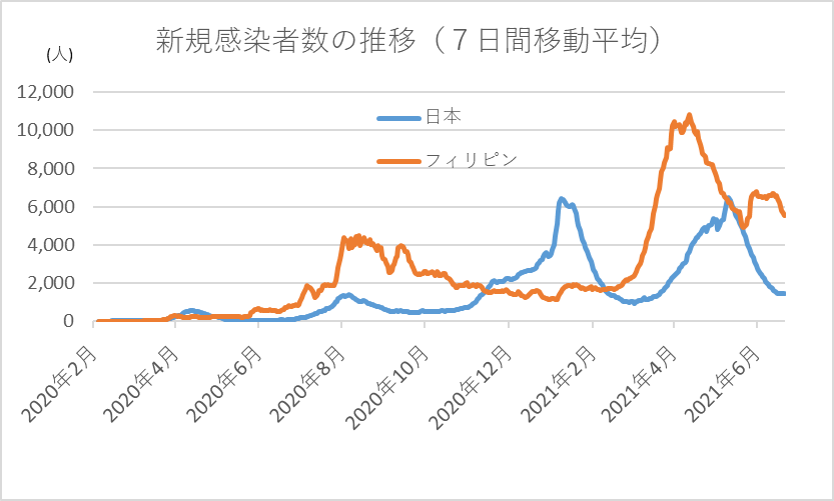

【フィリピンでのコロナの状況】

フィリピンでは、今年3月以降にコロナの第2波に見舞われ、6月中旬時点では1日6千人ほどの新規感染者が出ています。

データ元:Our World in Data

印刷版のバナナニュースでは、「バランゴンバナナの産地は地方にあり、都市部のような感染拡大は起きていません」と記載しましたが、6月に入り、都市部に遅れる形で地方でも感染拡大が起きています。

6月16日以降はマニラなどの都市部の規制が4段階中の上から3番目(GCQ)に緩和された一方で、地方における規制が強化されました。バランゴンの産地では、東ネグロス州などが上から2番目に厳しい規制(MECQ)の対象地域になっています。特に東ネグロス州の州都のドマゲッティ市はマニラ首都圏以外の地域の中で最も深刻な状況とされています。現時点では、バランゴンバナナの集荷作業には影響は出ていません。

なお、今回のインタビューが行われたツピ町は、上から2番目の規制対象の州にあります。

フィリピンのワクチンの接種状況についてはOur World in Dataのデータによると、6月22日時点で、ワクチンを1回以上接種した人は人口比の6.2%であり、同時期の日本の接種率(19%)の3分の1ほどです。

フィリピン政府は6月上旬時点で1.13億回分のワクチンを発注しており(人口は2019年の統計で1.08億人)、内訳は、中国のシノバック社が2,600万回分、ロシアのスプートニクV社が1,000万回分、モデルナ社が2,000万回分、アストラゼネカ社が1,700万回分、ファイザー社が4,000万回分です。そのうち、6月14日までに1,260万回分のワクチンが到着しています。

また、フィリピン政府は、国民がメーカーをえり好みし接種が遅れる事態を避けるために、接種対象者に直前までメーカー名を告知しないよう地方自治体に指示を出しています。

※ワクチンについての情報は下記のニュースから引用しています。

――――――――――――――――――――――――――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]

【バナナニュース314号】コロナ禍での生産者の暮らし ~ミンダナオ島~

フィリピンでは、今年3月以降にコロナの第2波に見舞われ、マニラなどの都市部を中心に新規感染者が急増し、4月には1日1万人を超えました。5月中旬時点では1日6千人ほどに減少しています。バランゴンバナナの産地は地方にあり、都市部のような感染拡大は起きていませんが、それでも生産者の暮らしに影響が出ています。

データ元:Our World in Data

左の写真は、今年5月のネグロス島バコロド市内のジープニー(乗り合いバス)車内の様子です。

プラスチックのシートで間仕切りすることが全国的に義務付けられているとのことです。

一般的なジープニーは定員18名ですが、現在許されている定員は13名で す。

す。

下の写真はコロナ前のジープニーの様子です。

<生産者へのインタビュー>

現地パートナーのATPIスタッフのアーウィンさんが、今年5月にミンダナオ島南コタバト州ツピ町でインタビューを行いました。

■アルバート・バラソさん(65歳)

バラソさんは、2014年にココナッツと混植する作物を探していました。畑に近づくことのある孫のことを思うと農薬を使う作物は植えたくないと考え、バランゴンを選びました。

-バラソさんにコロナ禍の暮らしを聞きました。

「コロナ禍以前は家族と一緒に町に出かけ、ウィンドウショッピングやコーヒーを飲むのが寛ぎの時間でした。親戚にも定期的に会っていました。そうした絆を深める機会がコロナ禍でめっきり減ってしまいました。マスクとフェイスシールドの着用が煩わしいので、今は町には出ずに、自宅と畑で時間を過ごしています。少し退屈です。

仮に家族が感染して亡くなるようなことがあった場合に、火葬されてしまうことも受け入れがたく、戸惑いを覚えます。(※フィリピン人の9割以上がキリスト教を信仰しており、キリスト教では土葬が基本。)

孫の教育についても心配です。1年以上対面での授業がなく、自宅学習用の教材を使って親が教師役になることが求められています。子どもの学力を伸ばす機会が制限されています。

海外での出稼ぎの仕事も減ってしまいました。以前は娘(ひとり親)がクルーズ船で働いており、仕送りもしてくれていましたが、現在は家に戻っており、家計も厳しくなっています。(※フィリピンの海外出稼ぎ労働者は2019年時点で約220万人に上っていました。)

私たちの町でワクチン接種が行きわたり、コロナが収束し、早く元の生活に戻ることを願っています。」

■マメルト・エナテさん(83歳)

ツピ町からのバランゴンバナナの出荷が始まったのは約20年前ですが、エナテさんはその初期からのメンバーの一人です。7人の子どもを育てあげ、現在は21人の孫がいます。現在バランゴンを140株栽培しており、もう少し増やす計画を持っています。

「コロナ禍での移動制限が厳しかったときは感染しないように、農作業用にたてた小屋で過ごしていました。コロナ前はバナナの出荷のある日は、バナナと一緒にパッキングセンターまで行き、近くの市場で買い物をすることが日課であり楽しみでした。現在は外出を控え、家で過ごしています。マスクとフェイスシールドの着用が面倒なので、市場にも行っていません。

最近1回目のワクチン接種を受けました。友人からはワクチン接種に対して否定的なことも言われましたが、高齢で免疫が低下しており感染が心配だったので打ちました。無料で受けることができるので友人たちもワクチン接種を受けたらいいと思います。

早く以前のような暮らしに戻りたいです。コロナ禍が早く終息し、余生を穏やかに過ごしたいと思っています。」

次号【バナナニュース315号】コロナ禍での生産者の暮らし~ミンダナオ島~ その②では、若い世代の生産者へのインタビュー記事を掲載しています。

――――――――――――――――――――――――――――――――

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]

【バナナニュース313号】天候不順とコロナ禍の影響 ~ネグロス島~

フィリピンのネグロス島では、1~2月は北東からの季節風が吹き、毎年低温(と言っても最高気温は30度近くにはなります)と強風被害により収穫量が減少する時期にあたります。今年はそこにラニーニャ現象*が重なり、乾季(12~5月)にも関わらず1~2月に雨が降り続きました。その結果、普段この時期には広がらない葉の病気(シガトカ病)の被害が出て、収穫量が減少しました。3月上旬にバナナの生育状況などを3人の生産者にインタビューしました。

◆東ネグロス州カンラオン市に住むフローラ・デトマルさん

フローラさんと夫のフェリペさん

カンラオン市 出典:Mike Gonzalez (TheCoffee) – Wikipedia

2016年からオルタートレード社にバランゴンバナナの出荷を始めました。市場とは違って定期的に決まった価格で買い取ってくれることに魅力を感じたためです。

1月から3月の彼女のバナナの収穫量は12月までと比べて半減してしまいました。例年この時期は強い北風が吹き収穫量が減少する時期なのですが、それに加えて今年は乾季にも関わらず雨が降り続き、葉の病気が広がったことが要因です。

フローラさんの夫のフェリペさん

コロナ禍により暮らしぶりも変わりました。移動制限によって、行きたいときに隣村や町に行けなかったり、副収入の稼ぎ口も減ってしまいました。移動制限が最も厳しかった時期は、外出のための許可証を携えて町に日用品を買いに出かけました。現在は収入が減っているので、町での買い物は暮らしに必要な最低限の日用品に留めています。

自宅学習をする次女のジーングレースさん。観光に関わる仕事に就くのが夢。

子どもの教育も影響を受けています。長男はマニラで働いており、一緒に暮らす長女はすでに結婚しています が、次女はまだ就学中です。 フィリピンの学校では1年以上対面での授業が中断されており、住んでいる地域のネット環境が悪くオンライン授業も選べないため、遠隔用に準備された教材を使っての自宅学習が続いています。

※印刷版での子どもたちの情報が間違っていたため訂正します。

フローラさんの自宅

コロナ禍の不安の中でバランゴンの収穫量も減り、最近あまり楽しいことはないですが、1歳の孫の面倒を見たり、空いた時間にテレビや映画を見て気分転換をしています。天候も良くなってきているので、4月の収穫分からバランゴンの収穫量の回復を期待しています。

◆東ネグロス州サンタカタリーナ市マンサグマヨン村のサミーさん

マンサグマヨン村のサミー・サラさん

サンタカタリーナ市 出典:Mike Gonzalez (TheCoffee) – Wikipedia

「昨年の10-12月の収穫量に比べると、1-3月は半分くらいに減りました。シガトカ病に加えて、バンチートップウィルス病(注:アブラムシが媒介する病気で感染した株は収穫が見込めなくなる)の影響です。今は、ウィルス病に感染した株の抜き取りと植え替え作業をしており、またオルタートレード社(ATPI)が支給してくれる鶏糞の到着を待っているところです。雨に合わせて鶏糞をまく予定でいます。ちなみに、私の畑は乾季に吹く北東からの季節風の強風被害は受けづらい立地ですが、雨季に吹く南西からの季節風の影響は受けます。

私が住む村では、季節風の影響で2-3月の収穫量が減少するのはバランゴンに限ったことではなく、他の品種のバナナも似たように減少しています。

2-3月にバランゴンの収穫量の減少を抑えるため、私の場合は株の植え替えと施肥が必要と思っています。古い株は植えてから20年くらい経過しており、土も痩せてしまっているのためです。

バランゴンを栽培していて一番心配していることは気候変動です。昔は午前11時頃までは畑で作業ができる気温でしたが、今は朝7時の時点でとても暑くなっています。気候が変化してしまっていることを農家として実感しており、最近バランゴンの収穫量が減少している一因にもなっています。

コロナ禍の影響ですが、畑仕事には影響はありませんが、移動制限が厳しいので、町に買い物に行くことがめっきりなくなりました。」

◆西ネグロス州サンカルロス市コドコド村のエディーさん

コドコド村のエディーさん

サンカルロス市 出典:Mike Gonzalez (TheCoffee) – Wikipedia

「バランゴンの収穫量は、去年の末に比べると半減してしまっています。例年この時期は季節風の影響で収穫量が減少しますが、今年は1-2月に雨が降り続いたことで葉の病気であるシガトカ病が広がり、さらに収穫量が減少しました。感染した葉を切り落とす努力をしましたが症状がひどかったので、基準の太さに達しないバナナが多く不合格品が多くでました。収穫量の回復は5月くらいになりそうですが、オルタートレード社から支給される鶏糞を3月中に施用できれば回復が早まるかもしれません。いまは、健康な葉が増えてきているので、このまま順調であれば、いいバナナが収穫できそうです。」

-いつも収穫量が減少する2-3月(注:日本では3-4月のお届け分)に収穫量を維持するアイデアは何かありますか?

「アミハン(北東からの季節風)の影響を受けにくい畑にバランゴンを植えて、施肥もしっかりすることだと思います。」

-現在の暮らしは?

「コロナ禍の影響は、農業をする上では大きな影響は受けていませんが、移動制限が厳しいので、町などの行きたい場所に気軽に行けなくなっているのが大きな変化です。現在バナナからの収入が減っていますが、畑で作物の世話をすることを日々楽しんでいます。心配事としては、雨季(6-11月)が来たときにシガトカ病がまた蔓延しないかということと、台風被害です。天候についてはいつも心配の種です。」

なお、コロナの影響ですが、フィリピンは4月上旬の段階で、連日1万人前後の新規陽性者が報告されており、2度目の大きな波を迎えています(人口は2019年時点で1.08億人)。感染者の多くがマニラ周辺の地域であり、バランゴンバナナの産地がある地域では感染者が急増する状態にはなっておらず、ほとんどの産地が最も低い規制レベルの地域に属しています。4月上旬時点では、バナナの出荷作業に大きな影響は出ていません。

*太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸にかけて海面水温が平年より低い状態が続く現象。日本を含め世界中の異常な天候の要因となり得ると考えられています。 出典:気象庁

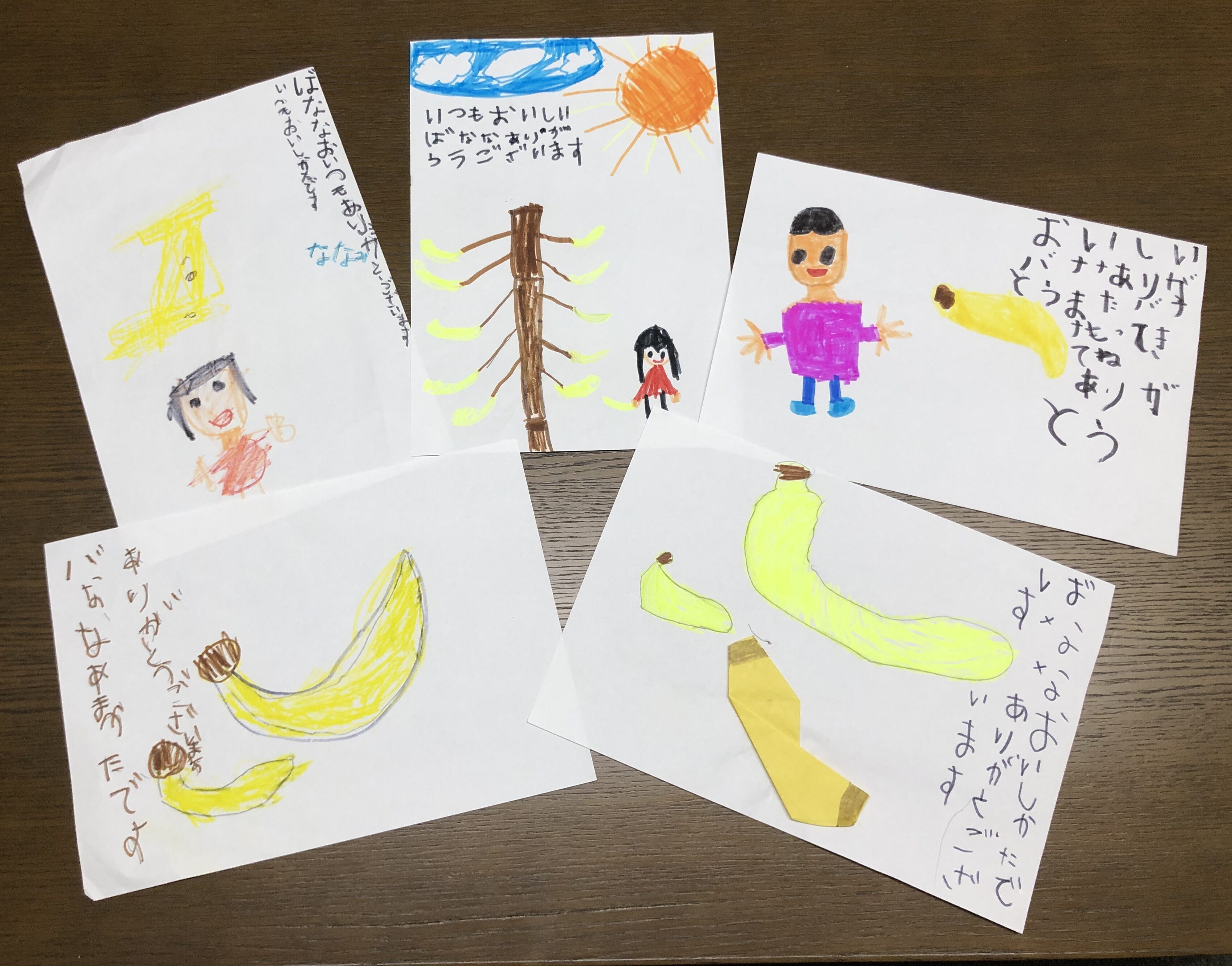

【バナナニュース312号】~福島の子どもたちに届けよう~ APLA(あぷら)のバナナ募金

(株)オルター・トレード・ジャパンの関連団体である特定非営利活動法人APLA(あぷら)では、2011年3月の原発事故発生以降、「福島の子どもたちに届けよう・バナナ募金」として多くの方からご支援いただき、民衆交易のバランゴンバナナを福島県内17ヵ所の保育園・幼稚園に送り続けています。

先生方は子どもたちのために、届いたバナナを色々なデザートに使ってくださっています。

コロナ禍以前には、毎年APLAのスタッフが各施設を訪問し、変わりゆく福島の現状に耳を傾けるとともに、子どもたちにバナナやフィリピンのことについて伝え、時にはバナナ生産者が訪問するなどの交流を継続してきました。

〇お届け先訪問時のレポート:バナナ募金お届け先の園を訪問し、交流しました。

今はそういった活動がままならない状況ですが、保育園や幼稚園からは、子どもたちが描いてくれた絵が届きます。それらの絵はAPLAを介してフィリピンに届けられ、バナナ生産者たちを笑顔にしています。

〇絵を届けた際のレポート:バナナ募金送り先からいただいたお便りをフィリピンの生産者にお届けしました!

*APLAからのメッセージ*

これからもバナナ募金の取り組みは継続してまいります。

皆様からのご支援・ご協力をお願いいたします。

\ バナナ募金について詳しくはこちらからご覧ください。/

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]

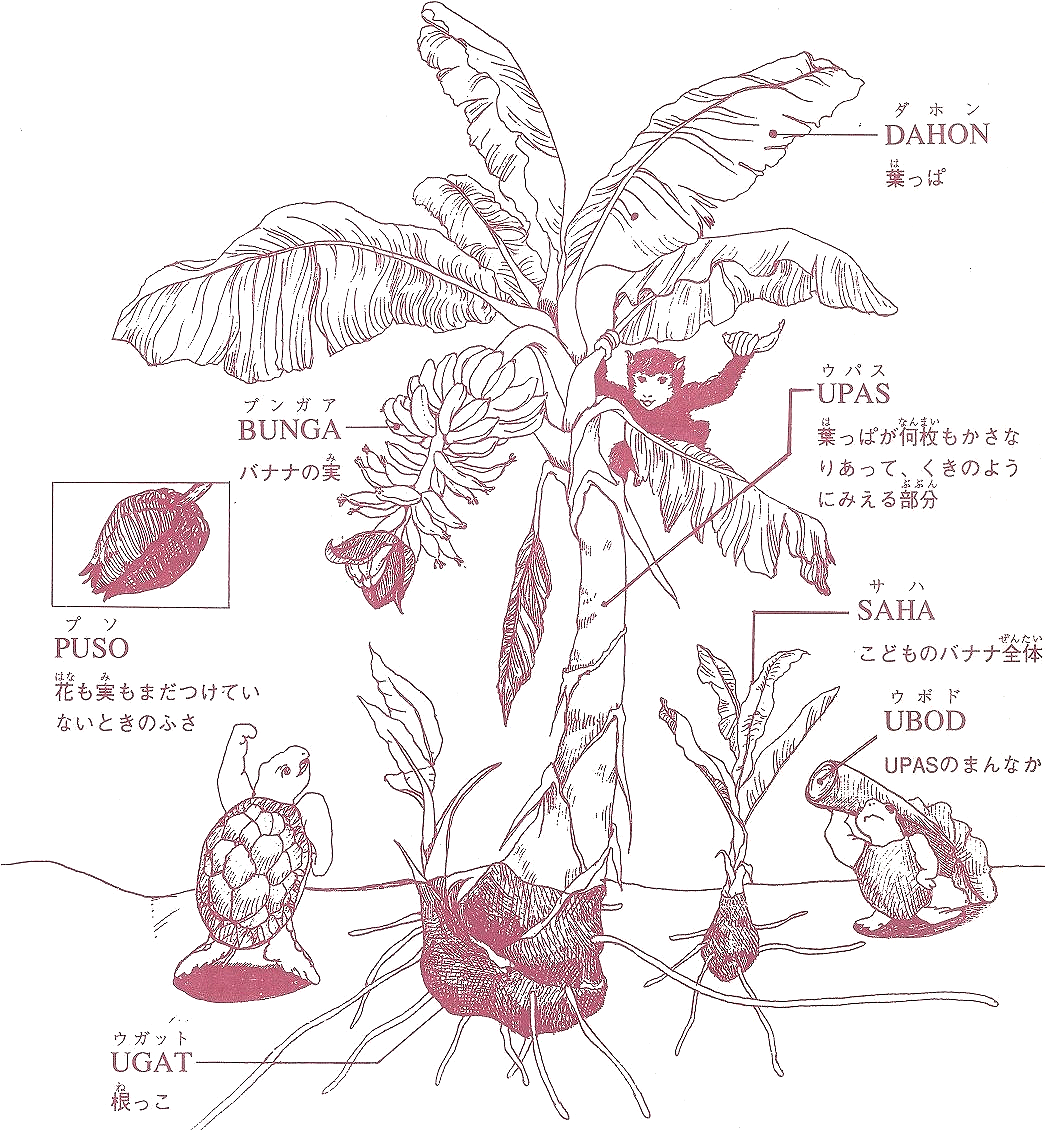

【バナナニュース311号】バナナの部位

バランゴンバナナの産地のひとつ、フィリピン・ネグロス島。島の西半分を占める西ネグロス州の言葉、イロンゴ語でバナナの部位の呼び名を教えてもらいました。

バランゴンバナナの産地情報については、こちらからご覧いただけます。

※この記事は、過去の『こどもバランゴン新聞』より転載いたしました。

————————————————————————–

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

[Form id=”15″]