カテゴリー: バナナニュース

バランゴンバナナ

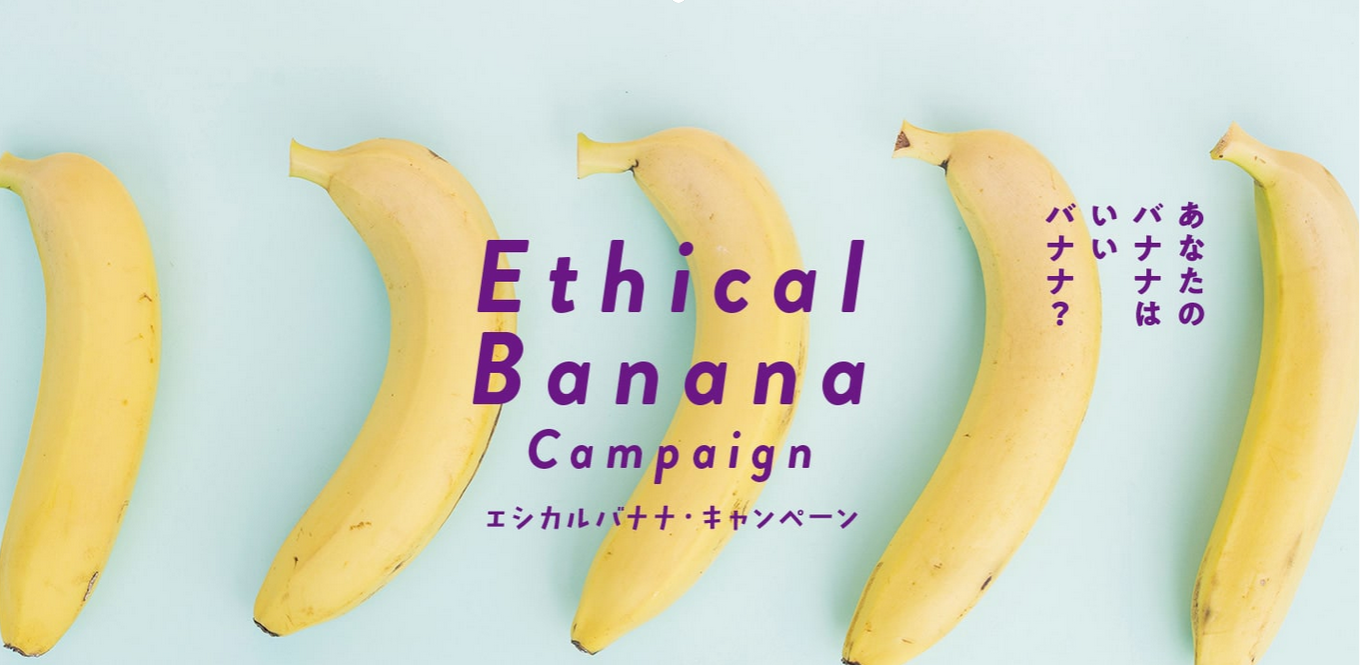

【バナナニュース291号】エシカルバナナ・キャンペーン〜あなたのバナナはいいバナナ?〜

スーパーでは実にさまざまなブランド名のバナナが販売されています。選ぶポイントとして、価格、見た目、安全性などがあると思われますが、そのバナナは誰が、どう栽培しているのか知って買っている人は多くはないのではないでしょうか。

日本で流通しているバナナの8割以上を供給しているフィリピン、ミンダナオ島の大規模プランテーションでは、農薬による健康被害や環境汚染、大企業と生産者間の不公正な栽培契約などが問題視されています。

IDEALS(フィリピンの人権NGO)制作

“Destiny of Debt” 「債務の運命-フィリピン・バナナ農家らの苦悩」

(6分5秒、日本語字幕付)

バナナ農家の多くは日本向けにバナナを生産する契約を結んでいます。しかし、その契約内容は時に生活もままならないほど。作れども作れども借金が返せない農家、5年間しか契約しなかったつもりが25年間バナナを作り続けなければならなくなった農家―。バナナ農家の苦難の声は決して少なくありません。

事例②

IDIS(フィリピンの環境NGO)制作

(11分39秒、日本語字幕付)

プランテーションで育てられるバナナはとりわけ病気・害虫・カビに弱い作物。様々な外敵からバナナを守るために多様な農薬が大量に投入されます。「効率よく」その散布をするために用いられる手段は飛行機による空中散布。プランテーションの上空から多種類の農薬が振りまかれます。空高くから散布された「農薬カクテル」は風に乗って周辺の家屋やプランテーションで働く労働者に浴びせられることも。それはまさに「毒の雨」―。高地の栽培では先住民族への影響も無視できません。

そうした産地の実態を多くの人に知ってもらい、大企業に改善を求める動きを作っていきたい。そうした思いから、昨年「エシカルバナナ・キャンペーン」を立ち上げました。オルター・トレード・ジャパンも実行委員会メンバーです。最終的には日本に輸入されるすべてのバナナが「エシカル(倫理的)なバナナ」-持続可能な農法で作られ地球にやさしく、サプライチェーン上で働くすべての人の人権が守られているバナナ-になることをめざしています。2019年度はバナナの残留農薬や大手小売会社の調達方針を調査、公開する活動を予定しています。

エシカルバナナ・キャンペーンの公式ウェブサイトやSNSアカウントでは、エシカル(orエシカルでない)バナナに関する情報、キャンペーンの活動報告やイベント案内などを随時アップしています。ウェブサイトからキャンペーン個人賛同(メールニュースが届きます)も出来ます。キャンペーンにぜひご注目ください!

DVD

アジア太平洋資料センター(PARC)制作、ATJ編集協力)

『甘いバナナの苦い現実』(2018年)

フィリピンバナナとその最大消費国である日本との関係性、私たちの日常の食の在り方を問い直すドキュメンタリーです。

ビデオは3部構成となっています。第2部ではフィリピンの農民と日本の消費者が提携して持続的な地域作りをめざす取り組みとしてバランゴンバナナの民衆交易が紹介されています。

第1部「農薬の空中散布と健康被害」(30 分)

第2部「公正で持続可能な生産を求める農民・先住民」(28分)

第3部「どう変える?私たちの食と農業、消費あり方」(17分)

ぜひ、ご覧ください。

予告編はこちらから。

【バナナニュース290号】ネグロス島・カンラオン市プラ村のマルコス・アビラさん

カンラオン市プラ村在住のバランゴン生産者、マルコス・アビラさんは、2009年からバランゴンバナナの出荷をしていて、現在はカンラオン市のバランゴン生産者グループの代表を務めています。

カンラオン市は、ネグロス島で一番高いカンラオン火山(2,465m)の中腹に位置していて、島内で流通している高原野菜の産地としても有名です。全部で62人いるカンラオン市のバランゴン生産者の中には、自家消費用の野菜は植えていても、一般市場に出荷する野菜を生産している人はあまりいません。「一般市場は価格が不安定で、せっかく作った野菜を販売しても元手が取れないこともあるため、一定の価格で買ってもらえるバランゴンが安心だ」と皆口々に言います。

ただ、バナナ栽培にとって水は不可欠。今年はエルニーニョの影響で、なかなか乾季から雨季に移らず、生産者たちはみんな気を揉んでいました。4月になって何日か雨が降り、5月からはまとまって降り始め、バナナの収穫量も増えて一安心です。

マルコスさんの圃場では、バランゴンの間にコーヒーやカカオ、桑や果樹などが植わっています。バランゴンバナナの安定した収入に魅かれて、バランゴン栽培を始めたいという近所の仲間に、近いうちに苗を譲る予定です。

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース289号】フィリピン・ミンダナオ島ツピ町から生産者が来日しました②

去る3月に来日した、ミンダナオ島ツピ町のバランゴンバナナ生産者であり生産者協同組合の事務局長でもあるエンピグさんの報告第二弾です。

日本の納品先の担当者が集まる会議に参加した際、ツピで行なわれた作付け拡大の結果を報告してもらいました。作付け拡大には2つの目的がありました。

一つは、2016年に大干ばつに見舞われ減少したツピの出荷数を立て直すこと、もう一つは、日本でバナナの注文が増える時期である一方でフィリピンでは天候的にバランゴンの収量が伸び悩む時期である4~6月に収穫量を増やすことでした。

結果は計画通りには行きませんでした。植えつけた苗の半分近くが病気などの原因でうまく育ちませんでした。

また苗の準備が遅れたことや、4~6月にめがけて収穫するためには苗が育ちにくい乾季に植える必要がありますが、それを敬遠する生産者がいたことから、結果的に昨年4~6月に収量を伸ばすことはできませんでした。

健康な苗をどう確保するか、病害虫対策含めて生産性をどう上げていくか等が今後の課題として挙げられました。

日本でバナナの注文が伸びる4~6月にバナナを多く出荷することにも引き続きチャレンジしていきたい、とのことでした。

「ツピでは、キリスト教徒、イスラム教徒、先住民族が、皆で協同してバランゴンを出荷しています。バランゴンは組合のメンバー間に平和と団結をもたらしてくれています。

日本の皆さんの継続的な購入に感謝しています。日本で見聞きしたことはツピに戻って仲間に伝えます」と語ってくれました。

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース288号】フィリピン・ミンダナオ島ツピ町から生産者が来日しました①

去る3月にミンダナオ島ツピ町からバランゴンバナナ生産者のエンピグさんが来日しました。エンピグさんは、ツピ町にあるバランゴンバナナ生産者組合の事務局長も務めています。

生産者としてバランゴンを2005年から出荷しており、現在62歳。「この年になって有機栽培の大切さを感じる。農薬や化学肥料を使った農業は健康にも環境にも害を与えるから」と言います。

海外に出るのは初めてで、電車に乗るのも、シャワートイレに座るのも、羽根つき遊びも初めてのエンピグさん。日本の印象を聞くと、「会議が時間どおりに始まることが新鮮」(フィリピンでは会議の開始時刻に人が集まりだす)、「日本人は勤勉と聞いていたけど、実際にそうだった」、バナナの選別・パック詰め作業所では、てきぱき動くスタッフの皆さんに「結構お年を召されているのに、動きはフィリピンの若い人よりも格段に早い」と女性陣には微妙な賛辞を贈っていました。

配送トラックにも同乗させてもらい、スピーディーなスタッフを見失い、迷子になりかけながらも、自分で育てたバランゴンをおみやげに配りました。

配送スタッフと組合員が良いコミュニケーションをとっていたことが印象的だったそうで、顔の見える関係のつながりを通してバナナが届けられる一端を体感することができました。(次号につづく)

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース287号】西ネグロス州パンダノン村マイケルさん ⑥ ~ 若者たちにこの地域で活躍をしてもらいたい ~

前回に続き、APLA(ATJ関連団体)が運営をサポートしている研修農場を卒業した、バランゴンバナナ生産者マイケルさんのお父さんのお話をご紹介します。

「これからの農業を考え、息子のマイケルをカネシゲファーム・ルーラルキャンパス(研修農場:KF-RC)に送りました。彼が小さいときに私は病気をし、思うように働くことができませんでした。マイケルを学校に行かせることができずに畑で働いてもらい、他の兄弟を学校に送るために街に働きにも行ってもらいました。彼には本当に申し訳ないことをしたと思っています。やがて私も回復して働けるようになり、『また学校に通いだすか』と彼に聞きましたが、周りの小学生と比べて自分だけ大きいなかで学校に通うということを嫌がり、そのまま働き続けました。今では息子は農業が好きで、農家であることを喜んでいます。私はそんな彼を誇りに思います。

KF-RCに送り出すときに、『お前は周りと比べて、農民である時間が長い。KF-RCに研修をしに行くが、自分が何か教えられることがあればそれは伝えてくること。自分が何のために研修をしにいくのか常に考えながら過ごしてくること』と彼に伝え、送り出しました。

研修から息子が帰ってきて、まず驚いたことは彼が作るラスワ(フィリピンの家庭料理のスープ)の味が以前と違ったことです。私はこのとき初めてオーガニックの良さを舌でも理解しました。息子は以前よりもさらによく働き、家族のサポートをしてくれています。本当に自慢の息子です。」

インタビューまとめ NPO法人APLA スタッフ 寺田俊

APLAの活動の詳細はこちらから

カネシゲファーム・ルーラルキャンパスなど、APLAの活動をぜひ支えてください!

【バナナニュース286号】西ネグロス州パンダノン村マイケルさん ⑤ ~ なぜ持続的な農業をしているのか ~

若手農民の研修農場を卒業したバランゴンバナナ生産者のマイケルさんを、ATJの関連団体で研修農場の運営をサポートするAPLAのスタッフが連載で紹介しています。

APLAは定期的に地域訪問をして、生産者や地域の人びととじっくり対話し、家族の思いや今後の取り組みについて共有していきながら、寄り添いサポートしていくことを大切しています。そこでスタッフが感動・印象に残ったマイケルさんのお父さんのお話をご紹介します。

「ここの土地は先祖から受け継いできた土地。私も次の世代に継いでいかなくてはいけません。そのために、私なりに工夫をして耕し、土地をより良くしてきました。農業セミナーなどの研修にも参加しました。しかし、その多くが高度な技術のもので、実践することは難しく、この地には適していないように感じました。その後、有機農業に出会ったのです。」

「これこそが持続的なものだと思いました。化学的な肥料や農薬を使えば、もちろん一時的には生産量が増えて、収入は良くなるかもしれませんが、いつかはダメになってしまうかもしれない。“一時的”は、子どもたちやこれからの農業を担う世代のことを思えば、結果的に自分たちが損をすることにつながります」

以来、持続可能な農業を続け、その大切さを息子のマイケルさんをはじめ、地域の農民仲間に伝えながら、バランゴンバナナの生産もしています。

NPO法人APLA スタッフ 寺田俊

カネシゲファーム・ルーラルキャンパスなど、APLAの活動をぜひ支えてください!

【バナナニュース285号】西ネグロス州パンダノン村マイケルさん ④ ~東ティモールの若者の刺激にもなりました~

若手農民の研修農場を卒業したバランゴンバナナ生産者のマイケルさんを、ATJの関連団体で研修農場の運営をサポートするAPLAのスタッフが連載で紹介しています。

3カ国交流プログラム(注)で東ティモールを訪問し、さらにコーヒー栽培への意欲をかきたてられたマイケルさんですが、彼も東ティモールの農民にもたくさんの刺激を与えました。印象的な一場面をご紹介します。

交流の休憩中、何気なく池の周りでおしゃべりをしていた時、ふとしたことからマイケルさんの話を聞くことになりました。彼は、家庭の事情で小学校を中退しています。行きたかった学校に行くことができず、長男として他の兄弟を学校に送るために、辛い中で農業を続けてきたことや、その中で楽しさも見つけ、今は農業にやり甲斐を感じていることを話してくれました。その場には同じく小学校を中退してしまった東ティモールの青年がいました。マイケルさんの話は、青年を勇気づけ、さらに東ティモールの地域の人たちにも刺激を与えたのでした。

その後、「マイケルは学校へ行けなかったのに、あれだけの循環型農業で家計を支えている。なぜ自分たちはできていないのか」という議論が夜中まで続いたそうです。学歴ではなく、やる気や自分がしていることをどれほど誇りに思っているかが大切ということを、彼はその振る舞いや農業に対する姿勢から私たちに教えてくれています。

NPO法人APLA スタッフ 寺田俊

(注)フィリピン-東ティモール-ラオス3カ国交流プログラム

2016年10月から2017年9月にかけてAPLAが企画した3か所の民衆交易産地(フィリピン・ネグロス島=マスコバド糖+バランゴンバナナ、東ティモール=コーヒー、ラオス=コーヒー)の若手農民の交流プログラム。民衆交易を通じた暮らしの改善、単一作物栽培への依存から脱却するための作物多様化の取り組みや技術をお互いに学びました。

APLAの活動の詳細はこちらから

カネシゲファーム・ルーラルキャンパスなど、APLAの活動をぜひ支えてください!

【バナナニュース284号】西ネグロス州パンダノン村マイケルさん ③ ~柔軟な行動力がマイケルさんの魅力です~

若手農民の研修農場を卒業したバランゴンバナナ生産者のマイケルさんを、ATJの関連団体で研修農場を軸に地域創り活動をしているAPLAのスタッフが連載で紹介しています。

マイケルさんが「最近バナナとコーヒーの混作を始めたよ」と教えてくれました。そのきっかけは、APLAが企画した、フィリピン-東ティモール-ラオスの3カ国交流プログラム(注)に参加したこと。フィリピンから4名の若手農民が参加し、マイケルさんもその一人として東ティモールを訪問しました。そこでのコーヒー栽培の技術に刺激され、今まで片手間でやっていたコーヒー栽培を今後はもっと頑張ろうと思ったそうです。

ここパンダノン村も山間部に位置しているため、コーヒーを栽培している農家がたくさんいます。コーヒーの木にはシェイドツリーといって、木を直射日光から守るための影をつくる植物が必要で、背の高い木を周りに植えることが一般的なのですが、実の成るバナナをシェイドツリーとすることで、そこからも収入を得て、多様化をしていこうと学んだのでした。

学んだことをすぐに自分ができる範囲で実践する行動力や柔軟性がマイケルさんの魅力でもあり、同世代の若者農民に影響を与えています。それはフィリピンの若者だけではありません。東ティモールから刺激をもらった彼ですが、東ティモールの農民にも刺激を与えました。それはまた次回に。

NPO法人APLA スタッフ 寺田俊

(注)フィリピン-東ティモール-ラオス3カ国交流プログラム

2016年10月から2017年9月にかけてAPLAが企画した3か所の民衆交易産地(フィリピン・ネグロス島=マスコバド糖+バランゴンバナナ、東ティモール=コーヒー、ラオス=コーヒー)の若手農民の交流プログラム。民衆交易を通じた暮らしの改善、単一作物栽培への依存から脱却するための作物多様化の取り組みや技術をお互いに学びました。

APLAの活動の詳細はこちらから

カネシゲファーム・ルーラルキャンパスなど、APLAの活動をぜひ支えてください!

【バナナニュース283号】西ネグロス州パンダノン村マイケルさん ② ~養殖した魚を食べない!?~

若手農民の研修農場を卒業したバランゴンバナナ生産者のマイケルさんを、ATJの関連団体で研修農場を軸に地域創り活動をしているAPLAのスタッフが連載で紹介しています。

ここはネグロス島パンダノン村。幹線道路から山に入り、車を停め、細い道を約1時間登っていきます。サトウキビ畑の光景の隙間に時々やってくる水田や山あいの風景に癒やされながらも、炎天下では体力が奪われていきます。

歩き疲れた頃、ようやくマイケルくんの家に到着すると、綺麗な花や様々な植物たちが私たちを迎えてくれました。木陰や養殖池の周りにはお手製ベンチがあり、つい毎回のんびり時間を過ごしてしまいます。

お昼を食べた午後に、この木陰のベンチでみんなと他愛もない話をするひとときは最高です。

養殖池にはたくさんの魚がいるのですが、料理として出てきたことがこれまで一度もありませんでした。「どうしてなの?」と質問をすると、「食べるのがもったいないから」とマイケルくん。食べる魚を養殖するために始めたのですが、だんだんと愛着が湧いてきて食べることができなくなってしまったとのことです。そんなおちゃめな一面もみんなから愛されている理由です。

両親がバランゴンバナナの生産者で、小さい時からバナナ生産の手伝いもしていました。最近は畑の一部を父親から譲ってもらい、自分のバランゴンバナナとして、約300株を植えたそうです。そこではバナナとコーヒーの混作をしているそう。その理由は次回♪

NPO法人APLA スタッフ 寺田俊

APLAの活動の詳細はこちらから

カネシゲファーム・ルーラルキャンパスなど、APLAの活動をぜひ支えてください!

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース282号】西ネグロス州パンダノン村マイケルさん ① ~農業研修で学んだことを実践しています~

ATJの関連団体であるNPO法人APLAは、フィリピン・ネグロス島で若手農民の研修農場(カネシゲファーム・ルーラルキャンパス、KF-RC)の運営を支援しています。

その卒業生でバランゴン生産者のマイケルさんを今回からシリーズで紹介します。

西ネグロス州パンダノン村のマイケル・リアネスさん(28歳)。バランゴンバナナやマスコバド糖用サトウキビ生産者でありながら、米・野菜・果物・家畜なども育てる複合循環型有機農業を実践し、さらには養殖池や家造りなどもしてしまう、まさに百姓です。

マイケルさんは、カネシゲファーム・ルーラルキャンパスの研修生として、2013年に約半年間、家畜を育てながら栄養分をまた土に戻す循環型の農業知識を深めました。現在は学んだことを地元で実践しながら、その知識や経験を地域に広めています。

生まれ持った才能を持ち、ネグロスの農民からも一目置かれる存在です。農業の知識が豊富なこともそうですが、考え方が柔軟で、今あるもので工夫してやりくりする能力がずば抜けています。

きっとみなさんもマイケルさんに一度会ったら、その能力と優しさと、そしてとびきりの笑顔にファンになってしまうこと間違いなしです。

マイケルさんの紹介、次回も是非お楽しみに!

NPO法人APLA スタッフ 寺田俊

APLAの活動の詳細はこちらから

カネシゲファーム・ルーラルキャンパスなど、APLAの活動をぜひ支えてください!

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース281号】若者が農業を学ぶ カネシゲファーム・ルーラルキャンパス

バランゴンバナナを輸入しているオルター・トレード・ジャパン(ATJ)の関連団体のAPLAは、バナナ産地フィリピンの農民技術交流活動などを実施しているNPO法人です。フィリピン・ネグロス島においては、養豚を軸とした有畜複合循環型農業を実践する農場であるカネシゲファーム・ルーラルキャンパス(KF-RC)の運営をサポートしています。

カネシゲファームは、1986年の砂糖危機以来、ネグロスの人びとへの支援に尽力された故兼重正次氏(1995年逝去)にちなんで名づけられています。兼重氏は、日本とネグロスの民衆交易のスタートにも多大な貢献をされた方です。ネグロスの貧しい農民を支援するという彼の夢を、KF-RCが引き継ぐべく「カネシゲファーム」という名前が残っています。

KF-RCの目的は、「農民の収入を増やし、農業をより楽しいものにするために、農法や技術を紹介しながら、農地を発展させていくよう納得してもらうこと」であり、農業の新しい価値観を創りだすことと、具体的な農業技術の普及により地域の農民の自立を後押しすることにあります。

KF-RCには、循環型農業と適正技術の実践と普及(農場部門)、そしてルーラルキャンパス(農民学校)の役割があります。

循環型農業の適正技術の実践と普及(農場部門)

KF-RCでは、BMW技術(※1)を取り入れ、養豚、堆肥作り、耕作、生産を農場の中で完結させ、ごみが排出されない循環型農業を実践しています。まず、豚から排出された糞尿はバイオガスタンクに貯まり、ここで糞尿の発酵を進めます。これが液肥となり、畑への肥料となります。また、液肥は生物活性水(BMW技術)へと培養されてミネラル豊富な水が作られ、この水を豚や農場内にいる家畜が飲水として利用し、再び糞尿となって、バイオガスタンクに貯まります。

その他、バイオガスタンクからはメタンガスを活用したエネルギー創出や発電を実践していたり、ランポンプ(自動揚水器)(※2)を活用し、適正技術の導入と普及活動をしています。

※1 BMW技術:バクテリア(微生物)・ミネラル(造岩鉱物)・ウォーター(水)の略。バクテリアとミネラルの働きをうまく利用し、土と水が生成される生態系のシステムを人工的に再現する技術のこと。

※1 BMW技術:バクテリア(微生物)・ミネラル(造岩鉱物)・ウォーター(水)の略。バクテリアとミネラルの働きをうまく利用し、土と水が生成される生態系のシステムを人工的に再現する技術のこと。

※2 ランポンプ:傾斜を利用し、水を流すことで、外からのエネルギーに頼らず水を汲みあげられる自動揚水器。

ルーラルキャンパス(農民学校)

KF-RCには、ネグロス島内の若者を研修生として受け入れ、約半年間住み込みで循環型農業の実践を学ぶ研修制度があります。研修生としての受け入れ基準は、農業を生活の糧とすると決めている青年で、地域や関係する人たちの推薦があり、家族の理解もあること。2018年8月までに7期32人を受け入れ、3人が卒業後KF-RCのスタッフとなり、13人が地元で農業を続けています。そのうち、8人が自分の豚舎を作り、1名がカラバオ(水牛)を使って農業を継続しています。

KF-RCの卒業生サポート制度は、研修終了時に、各卒業生に豚舎を建設する材料費をAPLAが支援し、建設は研修生たちと家族、KF-RCのスタッフが協力して実施します。養豚を中心に有畜複合の循環型農業を実践することで、豚の売り上げに加えて、養豚から出る糞尿を活用した肥料を使って農業に励み、野菜の自給や余剰分は販売していくことを目指しています。

この制度を始めた初期は、豚舎が完成すると、卒業生は子豚4匹と3ヵ月分の餌代をローンで現物支給され、3ヵ月後に育った豚を販売してローンを返済し、残った金額が手取りとなる仕組みになっていました。しかし、子豚がうまく育たなかったり、豚が売れなかったり、卒業生の家族の状況や住んでいる地域によって有効性が異なり、現在では各卒業生に合ったサポートをその都度検討して実施しています。例えば、水がなくて養豚をするには厳しい地域で、かつ町から家までの道路事情が悪く豚の運搬が厳しい卒業生には、妊娠しているカラバオ(水牛)を渡し、子牛が生まれたらKF-RCへ返す仕組みを実施しました。卒業後、農業を始めるには初期投資がない若者たちにとって、農業を始めるための基盤づくりと続けていくためのモチベーションにつながるように、KF-RCにとっては卒業生のサポート制度は重要な位置づけとなっています。

卒業後も、定期的に連絡を取り合ったり、卒業生を訪問して農業をする上での相談に乗ったり、KF-RCでの行事や交流、研修に参加してもらい、研修後も卒業生へのサポートができるような体制を作っています。

卒業生には、バランゴンバナナの生産者もいます。卒業生で若手生産者の一人であるマイケル・リアネスさんについて、次回から数回にわたって紹介します。

商品一課 赤松 結希

カネシゲファーム・ルーラルキャンパスなど、APLAの活動をぜひ支えてください!

【バナナニュース280号】「甘そうで苦い」 高地栽培バナナの裏側

近年、スーパーの売り場でよく見かける「高地栽培バナナ」。自然な甘みを売りにしたプレミアムバナナとして、高めの値段で販売されています。高地栽培バナナのプランテーション(農園)は、日本で出回るバナナの80%以上を供給しているフィリピン、ミンダナオ島で、2000年代以降、続々と開発されました。

ATJは、その一つ、南コタバト州ティボリ町にある日系企業のプランテーションを視察しました。早朝、上空を軽飛行機が飛び回っています。バナナ栽培にもっともやっかいなシガトカ病を防ぐため、数種類の殺菌剤を散布しているのです。検査等で因果関係が証明されている訳ではありませんが、住民は空中散布による健康被害を訴えています。とくに、子どもに皮膚病や呼吸器系疾患の症状が出ています。自家消費用の野菜を作ることも、家畜を飼うことも難しくなり、飲料水も買わなければならなくなってしまったそうです。

高地栽培バナナのほとんどが日本向けです。住民たちは日本の消費者にこうした現実を知ってもらいたいと口々に話していました。

詳しくは報告書「フィリピン、ミンダナオと私たちの今を考える」をご覧ください。

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース279号】乾季を無事に乗り越えて、順調に生育中

ミンダナオ島ツピ町では現在130人の生産者がバランゴンバナナを栽培しています。生産者でもあり、ツピ町の生産者組合の事務局長も務めるエンピグさんからのメッセ―ジをお届けします。

ツピのバランゴン生産者、ノルマさんの畑を上空からドローンで撮影してみました。バランゴンバナナはココナツと混植されています。バランゴンは多少の日陰を好むので、ココナツとの相性が良いとされています。ココナツは3ケ月に1度の収穫、バランゴンは毎週あるいは2週に1度の収穫です。畑の周囲にはパイナップルのプランテーションが拡がっています。

ツピの生産者、ビクターさんがバランゴンバナナを収穫しています。

商品一課 松本 敦

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース278号】バランゴンバナナが豊作です! 夏は冷やしてどうぞ

過去数年、フィリピンのバランゴンバナナの産地は大型台風や季節風(強風)、干ばつに度々見舞われ、バナナの供給が不安定な状況が続きました。

そのため、産地では天候被害による減収を想定して苗の作付けを強化してきました。ミンダナオ島のツピの生産者のジョエルさん(写真)も昨年2,500株のバナナを新たに植えました。

「大きな天候被害もなく、バナナの収量は順調に伸びてます。昨年植えたバナナもこれからどんどん収穫を迎えるので、ぜひたくさん食べてください!」

十分熟したバナナは、冷蔵庫で保管すると長持ちして果肉もひんやりしまっておいしく召し上がれます。

[box type=”shadow”]

【スムージーの作り方】

(グラス3杯分)

・ バランゴンバナナは皮をむき、ラップに包んで冷凍しておく。

・ 凍らせたバナナを適当な大きさに切り、牛乳と一緒にミキサーに入れてスイッチオン。完成!

・ バナナ3本で牛乳250㏄が目安ですが、分量はお好みで調整して下さい。

[/box]

【バナナニュース277号】バランゴンバナナの舞台裏 ~数量編~

昨年の新しい取り組みとして、バナナの注文が最も多い4-6月に収穫を迎えられるように、バナナの苗を植え付ける時期を生産者に意識してもらう、ということを試みました。

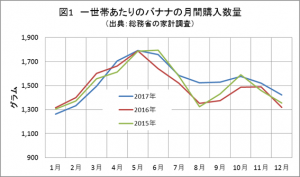

背景として、バランゴンの収穫量の季節変動と、日本での消費の季節変動が合っていないという課題があります。

左図は、日本の一般的なバナナの消費動向です。4-6月にたくさんバナナが売れて、夏と冬は売れない傾向にあります。夏場はスイカなどの水分の多い果物に流れ、冬場はりんごやみかんのシーズンということがあります。バランゴンへの注文も似たような傾向にあります。

左図は、日本の一般的なバナナの消費動向です。4-6月にたくさんバナナが売れて、夏と冬は売れない傾向にあります。夏場はスイカなどの水分の多い果物に流れ、冬場はりんごやみかんのシーズンということがあります。バランゴンへの注文も似たような傾向にあります。

一方で、バランゴンバナナの収穫量は消費の波とは反対に、日本の春と秋に収量が減少し、夏と冬に増える傾向にあります。

2月前後は、季節風の影響で1年間で一番涼しい時期で強風も吹きやすく、また乾季で雨量も少ないため、結果として3-4月の収穫量(4-5月の販売分)が減少します。

そして減少からの回復が7-8月販売分にあたります。そのあと、大抵台風の影響を受けて日本の秋の販売分が減少し、その回復が冬場にあたってしまうのです。

日本で売り切れない場合は、生産者から買い付けをした後、輸出はせずにフィリピン国内で赤字で販売したり、生産者からの買付を見合わせたりして対応しています。

(酸味のあるバランゴンはフィリピン国内ではそこまで人気のある品種ではないため、フィリピンでの国内販売も容易ではありません)。

バナナは多年草です。植え付けから収穫まで約1年かかり、半年後以降に次のわき芽の収穫と続いていきます。

せめて最初の植え付け時期だけでも意識的に4月前後にしてほしいと日本側は考えてきましたが、根付きやすい雨季(6-11月)に作付けするのが自然という意見もあり、なかなか実現してきませんでした。

昨年、生産者の協力を得てようやく実現しましたが、あぁ・・・、苗の確保が遅れ、作付け時期が予定よりも遅くなり、バナナが売れない夏場に収穫が集中する可能性が出てきてしまっています!

もし夏場に頑張って販売していたら是非ご注文をよろしくお願いします!!

※ちなみに、スーパーで売られているバナナは、台風があまり来ない島(フィリピン南部のミンダナオ島)で、雨季・乾季の雨量の差が比較的少ない地域を中心に栽培されています。

事業部商品一課 松本 敦

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース276号】バランゴンバナナの舞台裏 ~品質編2~

バランゴンバナナには様々な課題がありますが、その1つが品質改善です。収穫から日本への輸出まで多くの工程を経ているため、品質がどの段階で悪くなるのか把握するのも簡単ではありません(*)。

2月末から3月にかけて、バランゴンバナナの輸出をしているオルタートレード・フィリピン社(ATPI)から、レイ氏、アーウィン氏の2名が来日しました。

レイ氏はバランゴンバナナ事業全体の責任者であり、アーウィン氏は品質管理を担当しています。来日中には、バナナの袋詰めをしているリパック場も訪問し、品質状況を確認しました。

フィリピンでは問題ないと思っていた傷がその後広がり、日本で袋詰めする時点で販売用に適さず、廃棄になっている。それを一緒に見ることができたのは、とても良かったと感じています。

「今回、日本でバナナの状態を見て、品質の悪い産地でも、全部のバナナの品質が悪いわけではなく、中には品質のいいバナナもあることがわかりました。

おそらく、品質が悪くなる原因は、畑での管理、収穫から箱詰めまでの工程にあると思うので、フィリピンに戻ったら工程を見直します。」とアーウィン氏は品質を確認した後に言っていました。

品質確認後の打合せでは、品質を悪くしている可能性がある要因として、バナナを買付けてから洗浄・箱詰めを行うパッキング場まで運ぶ際のバナナの取り扱い、箱詰めの方法、箱詰めの際に使用している緩衝材の使い方などが挙げられました。

すぐに劇的に改善するのは難しいですが、考えられる原因に対処していきたいと考えています。

事業部商品一課 黒岩竜太

*バランゴンバナナが収穫から日本に届くまで工程に関しては、「バランゴンバナナが日本に届くまで」のシリーズをお読みください。

バランゴンバナナが日本に届くまで① ~バランゴンバナナ圃場の様子~

バランゴンバナナが日本に届くまで④ ~バナナの箱詰めから出荷~

バランゴンバナナが日本に届くまで⑤ ~日本輸入から追熟加工~

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース275号】バランゴンバナナの舞台裏 ~品質編~

昼間は車でごった返しているフィリピンの首都マニラ。そこには静まり返った夜中に、黙々とバナナの検品をしていスタッフたちがいます。

オルタートレード・フィリピン社のマニラ事務所。ネグロス島などで収穫されたバランゴンバナナは、各島で箱詰めされた後、マニラに集約されます。

各島から集まってくるバナナの数は週に1,000箱以上(バナナは12㎏に箱詰めされて日本に輸入されます)になることが多く、豊作の時には2,000箱以上のバナナがマニラ事務所に集まります。

それだけの数のバナナを1箱ずつ検品するのは大変な作業ですが、マニラでの検品は、日本への輸出前の最後の砦となります。

また、国内船での到着時間と国際船への積込時間に間に合わせる必要があるので、時間との戦いでもあります。

プランテーションバナナと異なり、約3,000人近い生産者がそれぞれの地域で栽培しているバランゴンバナナは、圃場の事情も異なるので品質にバラつきがあり、検品するのも一苦労です。

「えっ、こんな小さな傷が日本では腐るのか!」

マニラで検品に立ち会っていると、そう感じることが多々あります。マニラの段階ではまだ小さくて目立たない傷。しかし、そのバナナが皆さんのお手元に届くのは、2~3週間後。約1週間の船旅をして、その後日本の倉庫で保管され、追熟加工されたバナナは、袋詰めの段階で最後の品質確認を受けます。日本に輸入したバランゴンバナナのうち10%はこの段階ではじかれています。

特に品質の悪い産地に関しては、日本での検品結果や品質の推移を共有しながら、バランゴンバナナの品質改善に取り組んでいます。皆さんに少しでも良いバナナをお届けできるよう、今後も頑張ります!

事業部商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース274号】バランゴンバナナ生産者紹介 ~西ネグロス州パタグ村のレニボイさん~

西ネグロス州パタグ村のレニボイ・ソムブリアさん。1998年からバランゴンバナナをオルタートレード社に販売を始めました。

2012年からはネグロスのオルタートレードのスタッフとしても働いており、現在は地域開発担当として他の生産者のサポートを行っています。

「オルタートレード社にバナナを販売しようと思った理由は、定期的にバナナを取りに来てくれるので、町の市場まで自分で持っていく必要がなかったからです。

また、買付時に代金を支払ってくれるので、生産者にとって確かな定期的現金収入となります。バランゴンバナナからの収入は、私の収入全体の約3割を占めており、貴重な現金収入源です。」と話す、レニボイさん。

日常的には午前中はスタッフとしての仕事を行い、午後は自分のバナナの病害虫を予防するための袋掛け、枯葉の除去、除草などといった手入れ作業を行っています。

バナナ以外にもタロイモ、パパイヤ、ココナッツやカカオなども植えています。

またレニボイさんは、水牛の糞などを利用して堆肥を作り、バナナやパパイヤに使用しています。

「地域開発担当の仕事というのは、生産者協会の組織強化、担当地域でのバナナの作付け拡大、農業技術のサポートなど、多岐にわたります。

また、パタグ村だけでなく、近隣の村も担当しているので出かける必要もあります。

地域開発担当としての仕事と自分の畑での作業をいっしょに行っていくことはとても大変です。

スタッフの仕事が忙しくても、農家である以上、1日30分でも自分の畑での作業をするよう心掛けています。

しかしながら野菜づくりは、手入れに手間がかかるので植えていません」と話してくれました。

「バランゴンバナナを継続的に食べていただくことが、フィリピンの生産者のサポートに繋がっています。今後もバナナを通じた関係性が継続していくことを望んでいます。これからもバランゴンバナナをよろしくお願いします。」

事業部商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース273号】北ミンダナオのバランゴンバナナ生産者紹介 ~セルソ・ファベラさん~

ミンダナオ島クラベリア町のバランゴンバナナ生産者、セルソ・ファベラ(Celso J. Fabela)さん。

59歳で3人の子どもがいます。子どもは全員独立しており、2人は教師、1人は会社員として働いています。

ファベラさんがオルタートレード社にバランゴンバナナを初めて販売したのは2007年です。しかしその後、妻であるエルノア(Elnore)さんが病気になり、治療のためにお金が必要だったので、質として土地を預けて、お金を借りました。

ファベラさんはお金を借りている間は土地を使用することができず、その土地は6年間牧草地として使用されたため、バナナ栽培を続けることができませんでした。借金をしている間、ファベラさんは近隣の畑で働きながら、生計を立てていました。

子どもの協力もあり、2016年に借金を返済した後は、再びバランゴンバナナを植え、2017年からオルタートレード・フィリピン社(ATPI)に販売をしています。バナナの手入れをしっかり行っているので、ファベラさんは高い生産性を維持していると、クラベリア町を担当しているATPIスタッフのハイディさんは言います。また、バランゴンバナナ以外にも、主に自家消費用として野菜なども植えています。

「バランゴンバナナは私たち家族だけでなく、クラベリア町の他の生産者にとって、貴重な定期的な現金収入源です。」とファベラさんは言います。

また、バナナ栽培の難しさについて聞かれると、「台風や干ばつといった天候被害、病害被害はバナナ栽培にとって大きな課題です。台風による強風、干ばつによる水不足で株が弱ると、実をつけているバナナが倒れてしまうことがあります。病害対策に関しては、定期的に畑の見回りを行い、早期に病気に感染しているバナナを発見して対処することが重要です。」と説明してくれました。

事業部商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]

【バナナニュース272号】バランゴンバナナ産地に、台風による強風で被害がありました。

今年10月に日本に多大な被害をもたらした台風21号。フィリピン名では台風パオロ(Paolo)と呼ばれ、フィリピンに上陸はしませんでしたが、この台風による大雨と強風により10月中旬頃に一部のバランゴンバナナ産地に被害が出ました。

ミンダナオ島レイクセブでは、実をつけたバナナが強風で倒されたり、葉っぱが切れ切れになる被害が発生し、バナナの収量が約4割減少しました。

バランゴンバナナ産地全体としては、今年は例年に比べ強風被害が少なかったのですが、バナナにとって強風被害は大きな課題の1つです。

バナナはバショウ科バショウ属の多年草植物であり、高さ数メートルにまで育ちますが、木ではなく草です。木のように丈夫でないために、重い実をつけている時期に強風に煽られると重みを支えることができず、倒れやすくなります。竹などでバナナを支えることで倒れづらくする対応を取っている生産者もいますが、それでも倒れてしまうことがあります。

バナナはバショウ科バショウ属の多年草植物であり、高さ数メートルにまで育ちますが、木ではなく草です。木のように丈夫でないために、重い実をつけている時期に強風に煽られると重みを支えることができず、倒れやすくなります。竹などでバナナを支えることで倒れづらくする対応を取っている生産者もいますが、それでも倒れてしまうことがあります。

今回のレイクセブでも、順調に成育していた収穫間近のバナナが強風によって倒されてしまいました。レイクセブの生産者であるジョン・マドロンさんは、台風発生の前の週には約15株のバナナを収穫することができていました。しかし、強風で収穫前の大きくなったバナナが倒されてしまい、収量は大きく減少しました。

また、強風が吹くとバナナが倒されるだけでなく、葉っぱが切れる被害も発生します。葉っぱが細かく切れるとうまく光合成をすることができず、生育が遅くなる、実をつけても大きくならないなどといった影響が出てきます。そのため買付基準に満たないバナナとなる可能性が高くなるのです。

今回のこうした台風の影響は、2~3ヶ月続くことが予想されます。

ミンダナオ島レイクセブ以外でも台風パオロの被害を受けた産地があります。ネグロス島東州の山間部産地の一部では、土砂崩れで道路が遮断されたため、台風直後は一時的にバナナの集荷に行くことができなくなりました。また、川沿いの産地であるタンハイ市マタンガッド地域では川が氾濫し、バナナが流されてしまうといった被害がありました。生産者によると、川の水位が川岸よりも5m上がり、バナナが水で押し倒されてしまったそうです。

事業部商品一課 黒岩竜太

読者アンケート

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

[Form id=”15″]