カテゴリー: レポート(オリーブオイル)

オリーブオイル

パレスチナ・ヨルダン川西岸地区の状況について

2023年12月20日

アルリーフ社

(パレスチナ農業復興委員会(PARC)のフェアトレード事業会社)

ヨルダン川西岸地区のパレスチナ人の都市・村落・難民キャンプに対する連日の侵攻

過去2カ月間、連日、イスラエル占領軍は、ヨルダン川西岸地区の各地、特にジェニン、ナブルス、トゥルカルム、ジェリコの難民キャンプに軍事侵攻を続けてきています。その主な目的は、抗議活動に参加したり、積極的に各種メディア・プラットフォームでイスラエルの占領による犯罪を暴露したりしているパレスチナ人の男性、女性、子どもを拘束することです。

攻撃により3人が死亡し、多数の負傷者が出た。

2023年1月からイスラエル軍に殺害された(西岸地区の)パレスチナ人は505人以上となり、特に10月7日以降だけで302人以上が殺害されています。2023年は(西岸地区の)パレスチナ人にとって最も殉教者の多い年となってしまいました。イスラエル軍がガザ地区で2万人以上のパレスチナ人(その多くが子どもと女性)を殺害し、5万2586人以上を負傷させ、170万人以上の住民をガザ地区南部に避難させたことで、大規模な人道的大惨事と虐殺に見舞われていることは言うまでもありません。2023年のこの75日間が、イスラエルの占領下で暮らすパレスチナ人にとって、過去75年間を通しても最も恐ろしく残虐なものであったことは否定できないのです。こうした状況にもかかわらず、すべてのパレスチナ人は、解放のため、そして私たちの土地の占領と植民地化を終わらせるための闘いにおいて、立ち直る強さと粘り強さを失っていません。

ヨルダン川西岸地区におけるイスラエル占領軍のパレスチナ人拘束キャンペーン

10月7日以降、イスラエル占領軍はガザ地区での人質事件への対抗として、ヨルダン川西岸地区で4575人以上のパレスチナ人を拘束し、2221件の「行政拘禁(注)」を命じました。イスラエル占領軍とパレスチナの抵抗勢力との間の人質交換取引によってイスラエルの刑務所から最近釈放されたパレスチナ人の報告によると、パレスチナ人被拘禁者には、食料、衣服、毛布などが十分に与えられず、看守による継続的な激しい暴行や身体的嫌がらせを受け、ひどい状況で生活しているといいます。これは、イスラエルの占領政策である「緩慢な死」の一環であり、パレスチナ人被拘禁者に対する継続的な拷問と医療怠慢という形で長年にわたって続いてきたことです。

イスラエルの刑務所でパレスチナ人が耐えている恐ろしい状況と拷問により、刑務所内でパレスチナ人拘禁者が死亡するケースが複数発生しています。被拘禁者・元被拘禁者問題委員会によると、イスラエルの刑務所には現在、子ども255人、女性150人以上を含む7800人のパレスチナ人被拘禁者がいます。特に、イスラエルの看守による虐待、拷問、脅迫と闘わなくてはいけない女性の被拘禁者に対する状況はより深刻です。

この侵攻と逮捕・拘束のキャンペーンは、パレスチナ人に対する嫌がらせと虐待、被拘禁者の家族への脅し、パレスチナ人の財産の破壊、侵攻した地域のインフラに破壊を引き起こしています。

イスラエルによるガザ地区への攻撃が続くなか、イスラエルは、ヨルダン川西岸地区のパレスチナ自治政府の主な収入源となっている税収(イスラエル政府が代理徴収している)の移転を停止しました。その結果、パレスチナ人公務員は2カ月以上にわたり、月給を受け取っていません。そのうえ、イスラエル側で働く約13万9000人のパレスチナ人も仕事を続けることができなくなっており、パレスチナ市場に経済的災難をもたらし、失業率は急速に上昇しています。

これらイスラエルの占領がもたらす全てが、ガザ地区への侵略に反対するヨルダン川西岸地区での広範な抗議行動を阻止するために利用され、その結果、パレスチナ人の生活の多方面にわたるイスラエルによる支配が拡大しているのです。

*****

イスラエルによる抑圧的なやり方と、ガザ地区における残忍な民族浄化が明らかにしているものは何でしょうか。

それは、イスラエルによるパレスチナ人の土地の占領を終わらせ、国際法に従ってパレスチナ人に独立国家を保証する真の政治的解決をめざし、パレスチナ人の闘争を人道・安全保障問題としてではなく政治問題として扱うことによってのみ、このすべてを終わらせることができるのだということです。

パレスチナ人は75年もの間、そのために闘ってきたのです。しかし、それにもかかわらず、いまだに犯罪者扱いされ、特にガザ地区では集団処罰の対象になっているのです。

注:起訴・裁判などの司法手続きを経ないまま収監・拘禁する制度

「ガザの飢餓を止めろ」キャンペーン支援進捗報告

パレスチナ農業開発センター(UAWC)

2023年12月19日

10月7日から74日間にわたってガザ地区で続いている「ジェノサイド戦争」は、前例のない規模の破壊と(イスラエル軍による)意図的な戦略によって、「根絶のための戦争」へとエスカレートしています。この戦争によって、1万8500人以上のパレスチナ人の命が失われ、5万1000人以上が負傷した。破壊は人的被害だけにとどまらず、ガザ地区内の建物の60%以上が破壊され、1万人以上が行方不明となり、様々な地域のインフラが完全に破壊されました。

この戦争が際立っているのは、その残虐さにおいてだけでなく、農業や漁業といった食料生産に不可欠な民間インフラを組織的に標的にしていることです。イスラエル軍は、戦略的に、民間人の生活様式を混乱させ、破壊するために注力しており、それによってガザ住民の生存そのものを脅かしています。

現状で最も懸念されるのは、食料生産の基幹であるガザの農業が直面している甚大な破壊です。温室、農地、水道網、灌漑用井戸、農道、そして羊、鶏、牛などの家畜農場など、インフラの70%以上が破壊されています。最も深刻なのは、数千人の生計、そして栄養の供給源である漁業が受けている打撃です。漁船団の大部分が破壊されたり損傷したりして、すでに不足している食料資源をさらに減少させ、何千人もの漁師の生計に影響を及ぼしています。

イスラエルの戦時内閣による包括的封鎖がこの状況を悪化させ、食料、水、電気、燃料といった必要物資のガザへの流入を著しく制限しています。この封鎖は、戦争戦略の重要な要素であり、事実上、飢餓を武器として使用しているのです。これは、戦争における飢餓の使用を明確に禁止している国際法に著しく違反しています。

その結果、ガザは飢饉のような状態に見舞われており、100万人以上のパレスチナ人が生活必需品の切迫した不足に直面し、憂慮すべき規模の人道危機が引き起こされています。

「Stop Gaza Starvation(ガザの飢餓を止めろ)」キャンペーンの報告

◆目的と意義

- 目標:戦争によって引き起こされた悲惨な状況からの救済、特に深刻な食料不足と必需品不足への対応。

- 人道的重点:紛争の影響を深く受けている家族に、食料、水、衣料などの重要な物資を届ける。

- 飢餓と苦しみの緩和:緊急援助だけでなく、食料安全保障や生活環境への長期的な影響を軽減するための活動も行う。

◆支援範囲

- ガザ地区を中心に、加えて、ヨルダン川西岸地区の中で軍事活動や封鎖の特に激しい地域に積極的に働きかける。

- 支援対象者:最も弱い立場にある子ども、高齢者、医療を必要とする人びとを優先的に支援する。

◆戦略的アプローチ

- 協力と調整:現地のパートナー、コミュニティ・リーダー、国際組織と連携し、影響力とアウトリーチ活動を最適化する。

- 物流の課題:援助物資を安全かつ迅速に届けるため、地域の不安定性を克服する。

- 適応戦略:変化し続ける現場の現実、特に支援地へのアクセスや緊急ニーズに対応するため、継続的に戦術を見直す。

<本キャンペーンでこれまでに実施できた支援の概要>

【ガザ地区】

受益者数:10月24日のキャンペーン開始以来、合計で1万9500世帯に達した。ラファ、ハンユニス、ジャバリアの地域に集中して支援をしている。

- 約1万6500世帯に必要な飲料水を提供。

- 約2500世帯に食料バスケットを提供。

- 家や財産を失った500人の女性に対し、緊急のニーズを満たすための衣服を提供。

【西岸地区】

封鎖下にある地域の約120世帯に対して、家畜に必要な飼料を提供。羊の栄養補給と農業生計の継続に役立っている。

*なお、提供する物資は、地元の業者からの調達や10月7日以前の備蓄を活用し、迅速な援助展開が可能であった。さらに、地元の農場との協力は、リスク下での農業コミュニティの回復力を示している。

◆挑戦と困難

- 戦争による生活必需品の在庫減少や物価高騰は、供給するための物資の獲得と管理における課題を増大させている。

- 空爆による複雑な流通状況にもかかわらず、UAWCのチームは、最も弱い立場の人びとに支援を届けるという確固とした決意を持ち続けている。

- ガザ地区内のUAWCの事務所や苗床は甚大な被害を受け、運営に支障をきたしている。

オンラインセミナー「パレスチナのオリーブ生産者は今」開催

2023 年 10 月 7 日に始まったハマスとイスラエルの武力衝突は双方の市民に多くの犠牲者を出し、とりわけガザ地区では深刻な人道危機が継続しています。マスメディアはガザ地区への爆撃について報道するものの、民衆交易オリーブオイルの産地があるヨルダン川西岸地区でも入植者によるパレスチナ人への暴力や強制立ち退きが頻発していることはほとんど報道されません。そこで、現地パートナー団体とオンラインでつなぎ、イスラエルによる占領が引き起こす諸問題やオリーブの収穫シーズンを迎えている生産者の様子を伝えてもらうセミナーを開催します。

【日時】

2023年12月13日(水)19時〜21時

【報告内容】

① ヨルダン川西岸地区の人びと、農民が置かれている一般的状況について

② 2023年10月7日以降の西岸地区の状況及びオリーブ収穫について

③ オリーブオイル民衆交易事業の意義について

④ ガザ地区・ヨルダン川西岸地区における緊急支援の進捗報告

【報告者】

フアッド・アブサイフ氏(パレスチナ農業開発センター・UAWC 代表)

サリーム・アブガザレ氏(アル・リーフ社 ジェネラル・マネジャー)

イザット・ゼイダン氏(パレスチナ農業復興委員会・PARC 事業ディレクター)

※各報告にはアラビア語・日本語の逐次通訳が付きます。

※UAWC、PARCは農民を支援するNGOで、(株)オルター・トレード・ジャパン(ATJ)が輸入しているオリーブオイルの出荷団体でもあります。アル・リーフ社はPARCのフェアトレード事業会社です。

■参加方法について

- オンライン会議ツールZoomを利用したウェビナーとなります。

- 参加費無料ですが、事前登録が必要です。以下からご登録ください。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_oI3nSO00T2qsTRpPDAznBA

※セミナーは録画され、後日視聴ができます。セミナー開催後、登録時のメールアドレスに視聴URLをご案内します。

■本セミナーに関するお問合わせ先

・(株)オルター・トレード・ジャパン広報室(担当:小林、上田)

電話:03-5273-8176/Email: pr@altertrade.co.jp

・特定非営利活動法人APLA(担当:野川)

Email: info@apla.jp

【主催】株式会社オルター・トレード・ジャパン(ATJ)、特定非営利活動法人APLA

収穫シーズン真っただ中のオリーブ産地は今

パレスチナでは例年10-11月にオリーブを収穫します。10月7日以降、ATJオリーブオイルの産地であるヨルダン川西岸地区の状況がどうなっているか心配していましたが、アル・リーフ社(パレスチナ農業復興委員会・PARCのフェアトレード事業会社)より今年の収穫の様子を伝えるニュースレター(11月20日付発行)が届きました。

ヨルダン川西岸地区の概況

ヨルダン川西岸の政治・治安情勢は、2023年10月7日以前からすでに緊迫しており、その後エスカレートし続けている。今回のガザ攻撃が始まる前の20ヶ月前にイスラエルの極右新政権が誕生し、パレスチナ人の権利と自由に対する抑圧と収奪が強まり、これまでにヨルダン川西岸地区で470人以上、ガザ地区で89人以上のパレスチナ人がイスラエル軍によって殺害された。

過去2年間、イスラエル占領軍は、何百ものパレスチナ人家屋の破壊を命じ、暴力的なイスラエル人入植者による何百もの攻撃を支援し、パレスチナ人の多大な物的・人的被害をもたらした。その上、パレスチナの土地におけるイスラエル人入植地は、ここ数年で加速的に拡大している。

このようなイスラエルの継続的な抑圧と、75年にわたる占領下でのパレスチナ人の闘いは、暴力の連鎖の爆発を引き起こしてしまった。最大の「天井のない刑務所」であるガザ地区における大規模な人道的大惨事をもたらしているイスラエル軍の空爆により、5500人の子どもを含む1万3000人以上のパレスチナ人が殺害されている。

パレスチナのオリーブ産業

オリーブの木はパレスチナの900平方キロメートル以上の土地に植えられており、約1,300万本にもなる。1967年以来、イスラエル占領軍は、80万本以上のオリーブの木を根こそぎにしたり、焼き払ったりしてきた。「植民地化・分離壁抵抗委員会」の報告書によると、入植地の近くにあり、アパルトヘイト分離壁によって隔離された土地の面積は、パレスチナでオリーブの木が植えられている土地の総面積の7%と推定され、その所有者は、イスラエル側からの許可がない限り、その土地に立ち入ることができない。そのため、これらの土地の所有者は、オリーブの実が盗まれたりオリーブの木が焼き払われたりされることに加え、自分たちの土地を取り戻すこともオリーブを収穫することもできない。このようなイスラエルによるパレスチナのオリーブ産業に対する妨害により、年間約1,500トン相当のオリーブオイル、約1,050万米ドル(約15億7,500万円)もの損失が出ている。

パレスチナのオリーブオイルの一般的な年間生産量は22,500トンである。オリーブは表作(豊作)・裏作(不作)がある作物で、表作では約33,000トン、裏作では約7,000トンから10,000トンと幅がある。2023年のオリーブオイル生産の初期予想は12,000トン、ヨルダン川西岸地区で10,000トン、ガザ地区は2,000トンであった。

10月7日以降のオリーブ産地の様子

イスラエルによるガザ侵攻が始まって以来、ヨルダン川西岸地区では212人以上のパレスチナ人がイスラエル軍によって殺害された。また、ヨルダン川西岸の各都市は、軍事検問所によって互いに隔離され、異なる地域間の移動が制限されている。

オリーブの収穫シーズンと重なり、一部のオリーブ農家はイスラエル入植地近くの農地に行くことが難しくなった。10月7日以降、動員された暴力的な入植者たちがオリーブ農家の暮らしを脅かしている。ナブルス近郊のアル・サウィヤ村でオリーブを収穫していた農民、ビラル・サレーさんがイスラエル人入植者によって殺害されたほか、多くの農民が定期的に襲撃され、一部の地域ではイスラエル人入植者によってオリーブの実が盗まれている。また、イスラエル側はいくつかの村でアパルトヘイト分離壁の反対側の農地に行く許可を農民に与えなかったため、通常の収穫量の20%から40%のオリーブしか収穫できていない村も複数ある。

10月7日から今日に至るまで、イスラエル占領軍は、ヨルダン川西岸地区のパレスチナ人農民がアパルトヘイト分離壁の反対側やイスラエル人入植地周辺の土地でオリーブを収穫することを妨げている。その中には、肉体的な暴行や銃撃も含まれており、オリーブを収穫している最中に農地で亡くなったり、負傷したりした農民も多数いる。

「植民地化・分離壁抵抗委員会」は、2023年上半期に140件のイスラエル人入植者の攻撃により根こそぎにされたり、破壊されたオリーブの木は8,340本にのぼると報告している。攻撃はラマラとアル・ビレ県に集中し合計で35件、次いでナブルス県で33件、ヘブロン県で24件であった。

“We Are With You”キャンペーン

パレスチナ農業復興委員会(PARC)は現在、ヨルダン川西岸地区とガザ地区の様々な場所で毎年PARCが自主的に行っている“We Are With You”キャンペーンを進めている。このキャンペーンは15年間続けられており、主な目的は、イスラエルの占領と入植者の侵害に対抗して、オリーブの収穫期に農村部のオリーブ摘み取りでパレスチナの農民を支援することである。何百人もの地元ボランティアが、シーズン中、積極的にオリーブ摘みに参加し、キャンペーンの原動力となっている。残念ながら、今年は戦争が続いているため、外国人ボランティアはこのキャンペーンに参加することができなかった。

パレスチナ・ガザ地区で緊急支援物資配布が開始されました。

ATJのオリーブオイル出荷団体であるパレスチナ農業開発センター(UAWC)、パレスチナ農業復興委員会(PARC)は、それぞれ11月初めよりガザ地区内で自己資金で調達した食料や物資の配布を始めました。両団体からの報告です。

1.UAWC

UAWCは11月初めから「ストップ・ガザ飢餓キャンペーン」を開始しました。この活動は、紛争が続いているガザ地区とヨルダン川西岸地区の家族に必需品を提供することに重点を置いています。ここ数日の配布活動はガザ地区のカーン・ユニスとラファ地域に集中しています。UAWCのガザ地区スタッフとボランティアは、爆撃される危険性が高いのにもかかわらず支援を必要としている2,000世帯の人々に緊急支援物資を粘り強く届けてきました。

11月11日、約150世帯分の食料を保管していた倉庫が爆撃で破壊されました。幸いなことに、ボランティアやスタッフに死傷者は出ませんでした。援助物資の配布を効果的に継続するために新たな保管場所を探しています。

配布物資はガザの現地業者から調達しています。ガザで必要とされているものは膨大で、特に食料、ミルク、衣類、水、シェルターの確保に重点を置いています。在庫が限られているので、物資を確保するのは時間との戦いとなっています。現地の業者と緊密に協力しながら、私たちは最も弱い立場の人びとに援助が確実に届くよう全力を尽くしています。

2.PARC

PARCガザ地区事務所のスタッフ、ボランティアは、武力衝突が始まった初期の数日間、手持ち資金でガザ地区中南部のスーパーマーケットで物資を購入したり、その前から保管していた生活必需品を11月初めに学校等に避難している人びとに配布しました。

武力衝突前に収穫して在庫としてあった野菜をガザ地区中南部の農民から直接買ったり、手元にわずかにある燃料を使って井戸から汲み上げた飲料水も一緒に配りました。しかし、地上戦が激化している北部では飲料水等の配布はできませんでした。

エジプトとの境界にあるラファ検問所を通して国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)や赤新月社(国際赤十字連盟のイスラム教国の組織)が搬入する一部の物資を除くと、ガザ地区への物資の供給はありません。現在、スーパーマーケットの棚は空っぽです。

以上、両団体からの報告です。爆撃の恐れがある中、救援活動を行うUAWC、PARCのスタッフやボランティアには本当に頭が下がる思いです。

ATJでは、姉妹団体のNPO法人APLAと共同でパレスチナ・ガザ地区、ヨルダン川西岸地区救援カンパを呼びかけています。多くの方への拡散、募金へのご協力をお願いいたします。

▼支援内容や募金方法の詳細はこちらからご覧いただけます。

パレスチナ・ガザ地区、ヨルダン川西岸地区救援カンパのお願い

2023年10月7日に始まったハマスとイスラエル軍の武力衝突は、双方の市民に多数の犠牲者を出しています。とりわけパレスチナ・ガザ地区では、逃げ場のない市民に対する連日の空爆で、死者8,525名、負傷者21,543名(10月31日現在)にのぼっています。食料、水、電気、燃料、医薬品が絶対的に不足し、220万の人口のうち140万人が避難生活を強いられています。

こうした事態を受けて、パレスチナのオリーブオイルの2つの出荷団体、アルリーフ社(パレスチナ農業復興委員会(PARC)のフェアトレード事業会社)、およびパレスチナ農業開発センター(UAWC)では、封鎖が解除され次第、ガザ地区の人びとに対する物資の緊急支援、中期的には爆撃によって破壊された農地や農業施設の復興支援を行う準備を進めており、日本にも支援の要請が届きました。

ガザ地区の深刻な状況はメディアでも連日、報道されていますが、オリーブの産地であるヨルダン川西岸地区でも入植者やイスラエル軍の暴力行為による死者は120人以上にのぼっており、強制立ち退きの事例も多数報告されています。中でもイスラエルの軍事支配下に置かれており、オリーブ生産者のほとんどが住むエリアCでこうした事件が頻発しています。そのため、UAWCでは西岸地区で避難生活を送る農民や遊牧民に対する住居やテント、住宅資材の提供も行います。

PARC、UAWCから送られてきた緊急アピールを受け、ATJではパレスチナの人びとへの心からの連帯を込めて、両団体の活動を支援するため募金を呼びかけます。

アルリーフ社及びUAWCが行う支援活動について

1)ガザ地区

- 食料や水、医薬品や乳児用ミルク、テントや衣類などの支援物資の提供

- 建設資材の提供

- 破壊された農地や農業施設、灌漑施設の復旧

2)ヨルダン川西岸地区

- 避難民への住居やテント、住宅資材、生活必需品の提供

- 土地を差し押さえれらた人びとへの法的支援

詳しくは、両団体の緊急アピールをご覧ください。

■アルリーフ社/PARC 緊急アピール「ガザ地区に希望を 募金キャンペーン」

■UAWC 緊急アピール「ガザ地区とヨルダン川西岸地区エリアCの人道支援と復興 、現在進行中のジェノサイドと民族浄化から、ガザとエリアCの住民を救うために」

<募金の方法>

募金窓口は、姉妹団体NPO法人APLAが窓口となっています。

■郵便振替: 00190-3-447725 特定非営利活動法人APLA

※通信欄に必ず「パレスチナ救援」と明記ください。

■銀行口座: みずほ銀行高田馬場支店(普通)2650327

特定非営利活動法人APLA

※振込人名、金額、「ガザ緊急支援」である旨をAPLA事務局までご一報ください。

■クレジットカードの場合

お手元にクレジットカードをご用意ください。お申込みフォームで「今回のみの寄付」「00.パレスチナ緊急支援」をお選びいただき、寄付金額をご選択ください。その他の必要事項をご入力のうえ、「決済方法」で「クレジットカード」を選択ください。続いて、クレジットカードの情報の入力画面が表示されます。

◎いずれの場合も領収書の発行は省略させていただきます。領収書が必要な場合は、APLA事務局までご連絡ください。

◎募金総額の一部(上限5%)を事務経費のために使用させていただきますこと予めご了承ください。

なお、皆さまから頂いた募金は按分してPARC、UAWCに送金いたします。

お問い合わせ先

特定非営利活動法人APLA

TEL: 03-5273-8160/FAX: 03-5273-8667

メールの場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

緊急アピール「ガザ地区に希望を 募金キャンペーン」

アルリーフ社

パレスチナのガザ地区では現在、イスラエル占領軍による大規模な大量虐殺、民族浄化が行われています。大惨事は10月7日に始まり、イスラエル軍の爆撃と空爆の激しさは急速に増しており、ガザ地区全域に大規模な破壊を引き起こしています。水、電気、食料、燃料、そして基本的な生活必需品の深刻な不足を緩和するために必要な人道的・医療的援助を遮断するというイスラエル占領軍の決定により、ガザ地区の住民は、死に直面し、人道的危機に苦しんでいます。ガザ地区はすでに17年間、イスラエルによる完全封鎖状態にあり、戦争が宣言されて以来、この包囲は非常に厳しくなっています。

現在進行中の大量虐殺によって、10月22日時点で1,756人の子どもを含む4,473人以上のパレスチナ市民が犠牲になりました。さらに、15,400人以上のパレスチナ人が負傷しています。

大量虐殺が始まって以来、イスラエルの戦闘機は14,200戸の住居が入る5,500棟の建物を完全に破壊しました。さらに、約133,000戸の住居が部分的に損壊し、内10,127戸が居住不能となりました。イスラエル占領軍は、医療施設、学校、モスク、教会、道路、パン屋、水汲み場、海水淡水化プラントなどを標的にし、近隣地域全体を一掃し、さまざまな都市、村、難民キャンプなど多数の地域が灰燼に帰しました。そのため、何十万人ものガザ地区の人びとが家を失いました。

占領軍はガザ地区全域で多数の虐殺を行っていますが、最大かつ最も残忍なものはパレスチナ市民約1,000人(そのほとんどが子ども)が命を落とした10月17日のバプテスト病院爆撃です。この虐殺によって医師、看護師、ジャーナリスト、救急隊員、民間防衛の救助隊員、子ども、赤ん坊、幼児、胎児、10代の若者、成人女性・男性がなくなりました。また、取り壊された建物の瓦礫の下に閉じ込められたパレスチナ人の行方不明者は約1,400人で、そのうち700人は子どもでした。さらに約140万人のガザ地区の人びとが、止むことのないイスラエル軍の砲撃によって家を追われ、現在、学校や病院、教会に避難しています。イスラエルの占領下で行われている戦争犯罪は、戦時下における民間人を保護する人道法と国際法に違反しています。

イスラエル占領軍がパレスチナ人に対して行っている悲惨な残虐行為の結果として、ガザ地区は、封鎖が解除され次第、すぐに援助と支援が必要な切迫した状況にあります。そのため、アル・リーフは、国境封鎖が解除され次第、救援物資をガザ地区に送るための資金を集めています。これまでのところ、ガザ地区とエジプトを結ぶラファ検問所は10月21日、2週間ぶりに開通し、トラック20台分の救援物資が届けられただけです。国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)と赤新月社による継続的な調整の結果、イスラエル占領軍は20台のトラックがガザ地区に入ることを許可しましたが、燃料の搬入は許可していません。

予定されている活動

〇支援物資の提供

- 食料と水

- 医薬品と健康用品

- 清掃・衛生用品

- 建設資材

〇復旧事業

- 水道施設

- 農地や農業施設、灌漑施設

支援活動の開始時期

イスラエルの包囲が解かれ次第、支援物資をガザ地区に届けます。支援物資の配布は、ガザ地区の市民社会機関やPARCガザ地区支部と協力して行います。

キャンペーンの目的

ガザ地区では現在、イスラエルの爆撃により貧困、大規模な破壊、住居の喪失、食料や水、基本的な生活必需品の不足が生じており、その状況に対応するため本キャンペーンを実施します。

緊急アピール「ガザ地区とヨルダン川西岸地区エリアCの人道支援と復興 、現在進行中のジェノサイドと民族浄化から、ガザとエリアCの住民を救うために」

パレスチナ農業開発センター(UAWC)

正義と自由を信じる世界のパートナーの皆さんへ

最近の戦争の惨禍によって、ガザは打ちのめされ、傷つき、人道的大惨事の瀬戸際に立たされています。このメッセージを書いている今、全住民が圧倒的な損失、痛み、破壊と闘っています。猛攻撃から2週間以上が経過し、現状は恐るべきものとなっています。7,000人以上の命が失われ、20,000人以上の負傷者が出ています。何千もの家屋が廃墟と化し、道路や必要不可欠な基本サービス(パン屋さえ含む)を含むインフラは消滅しました。ガザは、電気もなく、水の供給も乏しく、食料の備蓄も減少し、通信インフラも限られ、暗闇に陥っています。

ガザの壊滅的被害の様子

- 死者7,000人以上、負傷者20,000人以上。

- 人口への影響:犠牲者の65%は女性と子どもである。

- インフラ被害:何千もの住宅が瓦礫と化し、必要不可欠な公共インフラが著しく損なわれている。

- 残念なことに、この数字は時を追うごとに急速に悪化している。

イスラエルの攻撃は、基本的なコミュニティ・インフラだけでなく、生計手段の核心をも標的にしています。住民の生命線であるガザ地区の農業セクターの大部分が脅威にさらされています。何千人もの農民が、自分の畑や農地へのアクセスを妨げられています。ガザ地区の現在のニーズを満たすのに欠かせない1万トン以上の果物や2万5,000トン以上の野菜が人びとの手に届かない状況です。飢えが市民に対する武器として使われていることは明らかです。

ガザ市在住でUAWCのスタッフでもあるバシールは、ひっきりなしの爆撃のためにガザ地区南部に避難しました。彼は子どもたちに必要なものを与えるのに苦労しています。例えば、清潔な水を手に入れることができず、限られた汚染された水を使っています。水を節約するため、トイレに行くのは1日1回に制限しています。パレスチナの主食であるパンがないため、米で代用し、パンを欲しがる子どもたちをなだめようとしています。食料が不足しているため、バシールは1日1食を用意するのがやっとなのです。基本的なニーズに加えて、彼はこう付け加えました。「私たちは夜、いつミサイルが落ちてくるかと恐れながら空を見つめて過ごしています。夜の暗闇は、いつ死が訪れるかわからないと私たちを恐怖に陥れるのです」

人類のために、この大量虐殺はやめなければいけません。戦争犯罪人は責任を問われなければならないし、この長期にわたる占領は終わらせる必要があります。他のすべての人間と同じように、ガザの人びとは尊厳と自由と平和のある生活を切望しています。

ヨルダン川西岸地区エリアCの憂慮すべき状況

ヨルダン川西岸地区では、多くの人びとが見過ごしているもうひとつの大惨事が起きています。イスラエル人入植者と軍は、ヨルダン川西岸の各地、特に「エリアC」(一番薄い水色の部分がエリアC、入植地やイスラエル軍演習地が集中している)に分類される地域で、破壊的な攻撃を仕掛けています。ガザに対する残忍な攻撃に乗じて、入植者たちはエリアCで民族浄化作戦を実施しています。

現代企画室『占領ノート』編集班/遠山なぎ/パレスチナ情報センター

現在までに、この地域全体で約90人のパレスチナ人が死亡し、1,100人以上が負傷しました。さらに、100世帯以上がエリアCの家と土地から強制的に立ち退きさせられました。入植者たちは家屋、テント、家畜小屋を破壊し、燃やし、財産を略奪しています。数日前にサイル村で起きた事件では、入植者が家畜農家を襲い、住民を家から追い出し、その後占拠し、約300頭の家畜を盗みました。

現在、エリアCの土地が白昼堂々と奪われています。エリアCはヨルダン川西岸地区全体の60%以上を占め、30万人以上のパレスチナ人が住んでいます。

アフメドはヘブロン地区東サイル南部に住む農民です。10月9日、アフメドと彼の家族は入植者に棒や石で殴られ、発砲されるといった残忍な攻撃を受けました。彼らの家は、周囲の4軒の家とともに焼き払われました。悲惨なことに、アハメドの主な収入源である200頭の羊は盗まれ、彼の農場は壊滅的な打撃を受けました。

襲撃事件後、アハメドは家族8人とともにサイル村の親戚の家に一時的に身を寄せています。現在、彼らは生活に必要な十分な食料、水、医薬品の深刻な不足に直面しています。

ガザ地区とヨルダン川西岸地区エリアCに住む避難家族の重要なニーズに対する緊急支援の要請

この悲惨な時だからこそ、ガザと共に立ち上がりましょう !あなたの寄付は、家を再建し、農場を復興させ、そして幾多の困難に耐えてきた人びとに希望をもたらすことができます。国際社会が団結し、ガザの人びとが当たり前の生活を送れるようにしましょう。

以下の緊急支援を実施するため、この緊急アピールで迅速な支援を提供してくださるようお願いいたします:

- ガザとヨルダン川西岸エリアCの被災・避難家族への食料と水の提供。

- ガザの家族が冬を過ごすためのテントと衣類の提供。これから寒くなりますが、避難民は破壊・爆撃された家に衣類を残してきたため、ほとんど衣類を持っていません。対象者は数千人にものぼります。

- 破壊されてしまった、ガザの住民に食料を供給してきた数百にのぼる農地や施設の復興。

- 農作物の灌漑や散水を速やかに再開するために、ガザでの水の供給と水源の復旧、特に爆撃によって破壊された泉の復旧。

- ヨルダン川西岸エリアCの住民に対し、土地を差し押さえられたケースを追及するための法的支援。

- ヨルダン川西岸エリアCの避難民への住居やテントの提供。

- ヨルダン川西岸エリアCの避難民への住宅資材と必需品の提供。

- ガザとヨルダン川西岸エリアCの家族への乳児用ミルクと様々な必需品の提供。

- ガザとヨルダン川西岸エリアCに住む女性のニーズへの対応。

緊急の資金調達が必要です:ガザ地区とヨルダン川西岸地区エリアCに住む5,000家族に対する100万ユーロの支援計画の内訳

人道危機が悪化する状況の中で、UAWCは迅速な現状調査を実施し、およそ5,000世帯の弱い立場にある農民のために緊急介入する必要があることを明らかにしました。このうち、推定4,000世帯がガザ地区に、さらに1,000世帯がヨルダン川西岸地区、特にエリアCに居住しています。これらの影響を受けているコミュニティが直面している苦難を軽減するために、私たちは包括的な介入とこの地に暮らす人びとがしっかりと暮らせる支援メカニズムを促進するのに総額100万ユーロ(約1億5,000万円)が不可欠であると予測しています。

このアピールに記された事実と数字は暫定的なものであり、残念ながら増え続けています。UAWCは現在まで活動を続けている地域をはじめとし、多大な損失を被った農民たちを支援します。残念ながら、すでに何人かは悲惨にも爆撃で命を落とし、数百ドナム(1ドナムは約1反)の土地が壊滅的な打撃を受けています。治安情勢を考えると、正確な数字を特定したり、物的損失を評価したりすることは不可能です。

ひとつひとつの思い、ひとつひとつのユーロ、ひとつひとつの分かち合い、ひとつひとつの祈りが大切であり、変化をもたらすことができるのです!

あなたの思いやり、支援、連帯、そして行動に感謝します!

一刻も早い停戦を - 2023年10月ハマス、イスラエル武力衝突

イスラエルとパレスチナ・ガザ地区において10月7日に始まったガザ側からのロケット弾と、イスラエル側からのミサイルの応酬は未だ止むことがなく、双方の市民に多数の死傷者が出る事態となっています。国連人道問題調整事務所(OCHA)によると、現地時間の10月18日時点でイスラエルでは死者1,300名、負傷者4,562名(イスラエル政府の発表)、ガザ地区では死者3,478名、負傷者12,500名(ガザ保健省の発表)にのぼっています。ガザ地区では食料、水、電気、燃料、医薬品が不足し、人口の半分近くの100万人が空爆を避けるために避難生活を強いられ、人びとの暮らしは困難を極めています。

ATJは2004年よりパレスチナ農業復興委員会(PARC)、パレスチナ農業開発センター(UAWC)からヨルダン川西岸地区の農民が生産するパレスチナのオリーブオイルを輸入しています。西岸地区ではこれまでも武装したイスラエル人入植者によるオリーブ生産者への暴力行為、オリーブの木の破壊行為が頻発していましたが、ガザでの武力衝突が始まってから暴力行為がエスカレートし、子ども18名を含む64名が命を落としています。10月は年に1回のオリーブの収穫シーズンで、一年間で最も村に活気がある時期です。しかし、今年は入植者やイスラエル軍の暴力を恐れ、農民は村から離れた農地では収穫ができなくなっています。

PARC、UAWCは農民支援をしているNGOですが、ガザ地区においても活動をしています。PARC及びUAWCではそれぞれ10月10日と11日に声明を出し、一刻も早い停戦とガザ地区の人々が食料やライフラインが確保できるよう国際社会が行動を起こすよう強く求めています。ATJもこの声明に全面的に賛同します。ガザ地区、イスラエル市民の犠牲者がこれ以上増えないよう、ハマス、イスラエル政府双方が武力行為を直ちに停止することを求めます。

私たちATJは国際社会の一員としてガザ地区の人々、西岸地区の人々が安心して暮らせるようにできることを最大限行う所存です。

パレスチナ農業開発センター(UAWC)

ガザで意図的に飢餓を発生させているイスラエルに関する緊急声明

2023年10月11日

イスラエルは5日間にわたり、ガザ地区を壊滅させるためガザ地区への攻撃を続けており、前例がない緊急的な状況に陥っています。イスラエルの行為は、想像を絶する人道的大惨事を引き起こしています。パレスチナ保健省の発表によれば、現時点(10月11日)で1,055人の犠牲者と5,184人の負傷者が出ています。

イスラエルはガザ地区に対して全面戦争を宣言し、200万人を超えるガザのパレスチナ人住民が電気、水、食料、燃料、医薬品、あらゆる人道支援にアクセスすることを認めない無慈悲な封鎖を課しています。イスラエルのヨアヴ・ギャラント国防相は10月9日、この戦略について明言しました。 「我々はガザ地区を完全に包囲する。電気も、食料も、水も、燃料もない。我々は野蛮な人間と戦っており、それに応じた行為をとっている」。

イスラエルが戦争の武器として計画的に飢餓を利用していることに対して、国際社会が断固とした緊急性と決意を持ち、直ちに対応することを求めます。

イスラエルは病院、学校、モスク、市場、そして居住地区全体を無差別に破壊しています。さらにイスラエルは、ガザ地区への人道援助物資を空爆するとエジプトを脅し、援助物資輸送団をエジプトに撤退させました。ガザ地区からの唯一の国際的な出口でありエジプトへ続くラファ検問所は、イスラエルによってこの24時間の間に3回も爆撃されました。

この計算された攻撃は、ガザ地区住民が絶え間ない爆撃から逃れ、必要不可欠な人道援助にアクセスするための唯一の手段を断ち切っています。イスラエルがガザ地区への電力供給を遮断したため、唯一の電力源はガザ発電所となっていましたが、この発電所の燃料は底をつきました。イスラエルは、燃料を受け取った場合、発電所を攻撃すると脅しています。

イスラエルの攻撃は、ガザ地区住民の暮らしを支えるあらゆるインフラを計画的に破壊しています。食料生産に不可欠な農業や漁業のインフラは、容赦なく攻撃されています。漁師たちは、汚水が流出する海に近づくことができません。港は損壊し、漁に使う道具は跡形もなくなっています。分離壁に近い農地はイスラエル軍の空爆の標的となりやすく、農地が破壊されていなくても日々の農作業ができません。

農務省によれば、空爆は農地や養鶏場に甚大な被害を与えていますが、現場の状況を正確に把握することは不可能であるとのことです。食料の在庫は壊滅的に減少しており、ガザ地区のどこの商店でも深刻な品不足が報告されています。こうした攻撃を受けて、陸も海も想像を絶する環境破壊に直面し、人々の暮らしの復興はさらに阻まれることになります。

イスラエルの戦略は、爆撃を生き延びた人々にも生計手段がない将来を強いることを意図しています。

国連人道問題調整事務所(OCHA)によると、この攻撃によって国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の食料援助は中断し、少なくとも112,759世帯が影響を受けています。養鶏・家畜部門は、深刻な飼料不足のために崩壊寸前であり、1,000人以上の牧夫の生活を危険にさらし、10,000人以上の生産者に影響を及ぼしています。これは、ガザの全人口に対する動物性タンパク質の供給と、肉や新鮮なタンパク源の供給を脅かします。鶏肉の市場への輸送は事実上停止しており、牛乳は冷蔵することも工場に販売することもできず、その結果、1日35,000リットルの牛乳が腐敗すると予想されています。海の封鎖により、4,000以上の水産業者が危機にさらされています。ガザの農業、養鶏、牛、魚、その他の生産物は、停電により冷蔵、灌漑、孵化や機械が機能せず、腐敗が進んでいます。

イスラエルがこうした戦術を用いるのは決して新しいことではありません。今回の衝突が始まる前、ガザ地区の人口の約65%が食料難に陥っていました。ガザ地区の農地の46%以上がアクセス不能になり、ガザ沖での漁業はイスラエルによって3〜6海里沖までに制限されているため、漁業は深刻な苦境にあえいでいました。

食料不安は人間が作り出した危機であり、イスラエルはガザ住民の大規模な飢餓を作り出しています。

国際社会が介入し、この危機をただちに終わらせることは、道徳的、法的な義務です。基本的な必需品である食料がガザの人々に届くように、市民のインフラを標的にした計画的な攻撃を即刻中止しなければいけません。

私たちは国際社会に対し、イスラエルによるガザ地区住民の虐殺を止め、封鎖を解除し、援助物資が入るための人道的回廊を確立するために、直ちに行動を起こすよう求めます。

パレスチナ農業復興委員会(PARC)

イスラエル占領軍によるガザ地区の人々の虐殺を止めるための呼びかけ

2023年10月10日

誰もが知っているように、ガザ地区の人々はこの16年間、世界最大の「天井のない監獄」に住んでいます。そして、イスラエル・シオニスト軍による定期的な攻撃に苦しんできました。さらに、ガザ地区では水、食料、電気、医療品(このほかにも多数)へのアクセスを奪われています。この封鎖が流血の惨事を引き起こし、紛争をエスカレートさせ、すべての人々を地域戦争へと巻き込んでいるのです。

イスラエル軍による恐ろしい暴力と高層建築、住宅、病院、礼拝所、市場や広場に集まる市民を計画的に標的にした攻撃により、今日まで143人の子ども、105人以上の女性、高齢者を含む600人以上のパレスチナ人が命を失い、負傷者は4000人以上にのぼっています。

ガザ地区で行われた大虐殺は身の毛もよだつほど恐ろしいものです。家族全員が存在を消され、父親や母親を失った子どもが残され、病院の遺体安置所は子どもや女性の遺体で埋め尽くされ、土地や家屋はまっさらになってしまいました。

今こそ、世界中のすべての人々が不正義、侵略、占領に立ち向かう時です。従って、私たちは、世界の束縛を受けていない人々と政府に対して、この侵略に対する効果的で影響力のある姿勢を求めます。

さらに、私たちは、緊急の基本的サービスの提供を加速させ、避難所を求めて爆撃を受けた家から避難したり、国連パレスチナ難民救済機関(UNRWA)の学校に身を寄せている13万7千人以上のパレスチナ市民に届くようにすることを求めます。

結論として、私たちはパレスチナ市民の命と財産を保護し、占領政府に国際法、特に戦時下における市民の保護を定めた1949年のジュネーブ4条約と国際的に正当性のある議を尊重するよう求めます。

緊急報告「ガザへの攻撃のさなかにヨルダン川西岸地区エリアCで起こっていること」

オリーブオイルの出荷団体の一つ、パレスチナ農業開発センター(UAWC)から、現在のヨルダン川西岸地区の状況の報告が届きました。

現在、パレスチナ人、イスラエル人双方に多くの犠牲者が出ているガザ地区の深刻な状況はメディアでも連日、報道されています。しかし、パレスチナのオリーブオイルの生産者が暮らす西岸地区も入植者による暴力により、非常に緊迫した状況になっています。報告をご覧ください。

———————————————————————

2023年10月15日

ヨルダン川西岸地区のエリアCに住むパレスチナ人は、イスラエルがガザ地区への攻撃を続けるなか、イスラエル軍ならびに入植者による攻撃の激化により、深刻な危機に直面しています。これらの地域は、10月7日以降の戦争以前から常に標的とされ続けてきましたが、ヨルダン川西岸地区における暴力的な攻撃の震源地となっており、それにより、パレスチナ人コミュニティの存亡の危機が増長しています。

この悲惨な状況は、個別の事件が連続して発生しているのではなく、元々その土地に暮らしてきたパレスチナの人びとを一掃することを目的とした、入植者による暴力の組織的かつ残忍なキャンペーンの象徴的な出来事と言えます。

この1週間は、国連人道問題調整事務所(OCHA)が死傷者の記録を開始した2005年以来、ヨルダン川西岸地区で最も多くの死者が出た週となりました。この7日間で、イスラエル兵または入植者は、ヨルダン川西岸地区で少なくとも56人のパレスチナ人を殺害し、少なくとも1200人を負傷させました。殺された56人のうち、少なくとも13人は子どもでした。軍は400人以上を逮捕しています。イスラエルのイタマール・ベン・グヴィール国家安全保障相は、イスラエルの入植者民兵をさらに武装させるため、ヘルメットや防護服とともに10,000丁のアサルトライフル(突撃銃)を購入し、配布すると発表しました。

10月7日以来、少なくとも67件の入植者による攻撃(一部はイスラエル軍も関与)があり、死傷者や物的損害が発生しています。入植者による攻撃は1日平均8件に上り、今年に入ってから報告されていた1日平均3件に比べて大幅に増加しています。イスラエル兵と入植者は、自制することなく実弾を発射し、女性や子どもを含む民間人に危害を加え、殺害しています。憂慮すべきことに、こうした攻撃行為は、イスラエル軍や政府によって容認されているだけでなく、直接支援され、実行されることさえあります。イスラエル人入植者の攻撃は、特にエリアCにおいて、さらにエスカレートすることは確実です。

イスラエルは、明らかな恐怖心を生み出しています。軍の保護の下、入植者たちは大胆さを増し、特定のベドウィン(遊牧民族)コミュニティで見られるように、誘拐を試みることさえあります。入植者によるこうした暴力は、特に、すでに強制移住の危険にさらされているベドウィンやその他のパレスチナ人コミュニティに狙いを定めています。

10月12日、入植者たちは、ラマッラ近郊、南ヘブロン丘陵、ヨルダン渓谷の少なくとも3つのそのようなコミュニティを標的にし、家を離れて仕方なく退去するか、さもなくば耐え難い暴力と危険に直面しつづけるか、という事態をもたらしました。ワディ・シク、アラブ・アル=ムレイハット、アル・ハムラ、サムラのコミュニティでは、イスラエル人入植者や軍によって強制的に立ち退きさせられたという証言があります。こうした大胆な行為は、自分たちは免責されるという信念を持っていることを映し出しています。

ヨルダン川西岸地区のパレスチナ人に対するイスラエルの攻撃激化は、これまでも大きな障害に直面しながらも、自分たちの土地に生活の糧を頼ってきた農民や農村コミュニティの人びとの生活に悲惨な打撃を与えています。

イスラエル軍はさらに、オリーブやグアバの重要な収穫時期の間、農民が自らの畑にアクセスすることを認めていません。パレスチナ人農民が畑にアクセスすることを組織的に防ぐイスラエル軍の動きは、農民から当面の収入源を奪うだけでなく、パレスチナ人コミュニティの長期的な食料安全保障をも脅かしています。これはパレスチナの食料主権、つまり尊厳をもって食料を入手し、生産し、消費する基本的な権利に対する露骨な攻撃です。これらの行為は、既存の抑圧的な制限を悪化させ、基本的人権の重大な侵害を映し出しています。

イスラエルはまた、重要なインフラを組織的に破壊しています。日常生活や生計手段確保に不可欠な道路や水路が標的とされ、使用不能にされています。このことは、エリアCのパレスチナ人コミュニティをさらに孤立させ、苦しみを悪化させ、食料や水といった基本的必需品を手にすることをさらに困難にしています。

国際社会は、こうしたあからさまな人権侵害が続いていることを目前にして、傍観すべきではありません。事態の緊急性は、エリアCのパレスチナ人コミュニティの安全と安心を確保し、加害者の非難されるべき行為に対する責任を追及するために、即時かつ断固とした行動を求めています。

事態の深刻さを明確に示すために、記録されている入植者による暴力事件を紹介します:

- 武装した入植者が軍の保護のもと、ヘブロン東部のトワニ村、ナブルスのブリン、ヤツマ、カバラン村の住民に発砲。

- ヘブロン東部地域での攻撃。マサファ・ヤタでの器物損壊、ジンバでの住宅や太陽電池の破壊など。

- ワジ・アスシクでの30家族の完全な強制移住と、分離壁抵抗運動スタッフへの武力攻撃。

- アル・ハムラ検問所に近いアイン・シブリ付近のベドウィンの集会に対する入植者の攻撃。

- ドマからブリンに至るナブルス南部の村々の農民は、オリーブ畑にアクセスするのに極度の危険に直面している。

- ヤタにて、入植者が至近距離からパレスチナ人を銃撃。

- イスラエル軍が、サルフィートのデア・イスティヤの農道と水道管を破壊。

- ブリン村のギバット・ロネン前哨地とブラチャ入植地付近のすべての農道が閉鎖された。

- トゥバスでは、入植者が2人の若者を誘拐しようとした。

- サルフィートのカラワット・バニ・ハッサン村でパレスチナ人がオリーブ畑へのアクセスを拒否されている。

- ラマッラの西では、イスラエル軍がアル・ジャニヤ村とラス・カルター村のすべての入り口を封鎖している。

- 分離壁の裏側に暮らすカルキリヤの農民は、移動制限のためにグアバを収穫できないと報告している。

- 先週、ファガラとマサファ・ヤタで入植者の攻撃により強制移住させられたパレスチナ人の住居2部屋、井戸、フェンス、複数の樹木がブルドーザーによって取り壊された。

私たちは国際社会に対し、ヨルダン川西岸地区におけるイスラエルによるパレスチナ人への暴力・暴行を停止し、パレスチナ人を保護するため、またパレスチナ人の土地へのアクセスを保護するため、即時かつ断固とした行動をとるよう要請します。 以上

———————————————————————

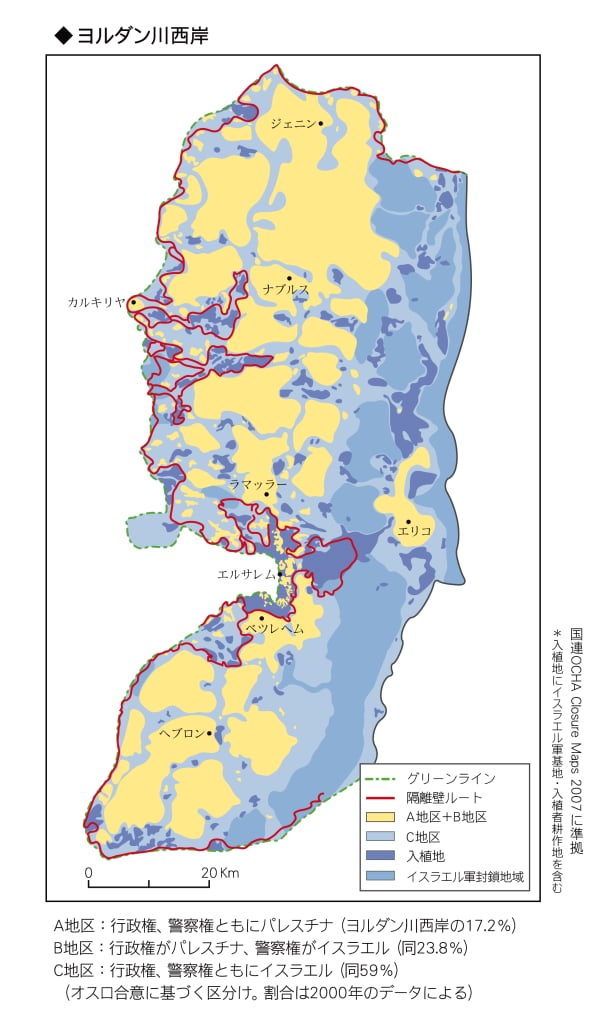

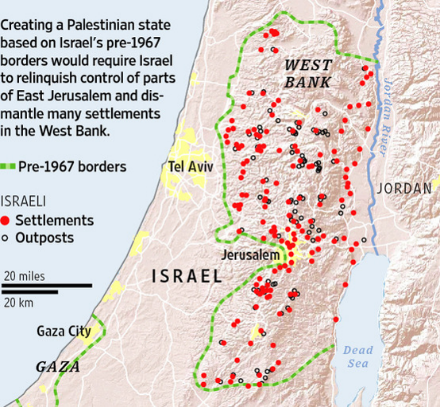

< パレスチナのオリーブオイルの生産者が暮らすエリアC >

これはヨルダン川西岸地区におけるパレスチナの領土を示した地図です。ヨルダン川西岸地区はエリアA、B、Cと呼ばれる3つの地区に分類されます。濃い緑色の部分がエリアAまたはBです。

エリアA(西岸地区の18%)にはラマッラ、ナブルスなどの大きい都市が含まれ、行政も治安もパレスチナ暫定自治政府が担います。エリアB(西岸地区の22%)では、行政はパレスチナ、治安はイスラエルが権限を持っています。一方、主に農村部に広がるエリアCは西岸地区の60%近くの面積を占めますが、行政も治安も完全にイスラエル占領当局のコントロール下にあります。このように西岸地区ではパレスチナ自治政府が管轄するエリアAとBは一部であり、イスラエル統治下にあるエリアCが半分以上を占めているのです。

オリーブ生産者のほとんどがこのエリアCに住んでいます。この地域には120を超える入植地と約100の前哨地(将来の入植地建設の拠点とするために、入植者が当局の許可を得ずに、勝手に土地を占領し、バラックを建て、農地を開拓している場所)が西岸地区全体に広がっています。パレスチナ人とイスラエル人が隣り合わせで暮らすこのエリアCで入植者による暴力事件が頻発しているのです。

・赤い点が入植地、黒字の点が前哨地

※図はいずれもパレスチナ農業復興委員会(PARC)提供

パレスチナでは10月から年に1回のオリーブの収穫が始まりますが、今年は畑に行くことも危険でままならない状況のようです。私たちはオリーブ生産者が暮らすエリアC地区の状況を今後も注視してまいります。

広報室 小林和夫

UAWCガザ地区職員、イスラエル軍空爆の犠牲に

10月13日、イスラエル軍による空爆により、パレスチナのオリーブオイルの出荷団体の一つで農民支援をしているNGO、パレスチナ農業開発センター(UAWC)のガザ地区事務所のスタッフ、イスラム・アリさん(31歳)が亡くなられました。

彼女のご冥福を心からお祈りするとともに、多くの子どもを含む市民の命を奪う空爆・攻撃が一刻も早く止まるように、国際社会の一員として日本の私たちができることを模索し続けていきたいと思います。以下は、UAWCからの悲報です。

———————————————————————

ガザ地区へのイスラエル軍空爆により、私たちの親愛なる同僚であるイスラム・アリ(31歳)が死亡したことを伝えなければならず、私たちは精神的に打ちのめされています。

10月13日(金)、イスラエルの脅迫と避難命令により強制的に立ち退きを命じられ、ガザ地区南部に避難しようとしていたアルシャティ難民キャンプの一団をイスラエル軍が空爆しました。

イスラムは、イスラエルがこの奇襲攻撃で殺害した70人の一人であり、10月7日以来ガザで殺害された2215人のパレスチナ人の一人です。イスラムは強く自由な精神の持ち主であり、祖国に忠実で人生への深い愛を持っていました。彼女を知る誰もが、私たちの大義、土地や人びとに対する彼女のとてつもない献身を見ています。イスラムはコミュニティから愛され、彼女もコミュニティを愛していました。UAWCは、彼女が2017年に私たちと一緒に働き始めて以来、彼女と知り合えたことをとても幸運に思っています。

しかし、世界の沈黙はイスラエルが彼女の人生を奪うことを許しました。

重い気持ちと深い悲しみをもって、私たちは愛するイスラムを追悼します。彼女とすべての殉教者の冥福を祈ります。

1枚の写真から「日本では『カキ』パレスチナでは『カカ』」

日本の国果、柿。

「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」が詠まれた10月26日は柿の日。学名は、ズバリDiospyros kaki。

こんなにも日本と縁のある果物も、そうそうありません。が、パレスチナの古都ナブルスを徘徊していたら、新大久保駅前でトラック積みの桃を売るかの如く、山盛りになっている柿を路上販売するオジサンを発見。その後入ったレストランでも、デザートに柿。呼び方を聞いてみたら、「カカ」と言っていた。違う、それは「カキ」だ、と突っ込みを入れつつも、パレスチナの人は柿の美味しさを分かっていると知って、何だか一気に親近感が湧いたのでした。

若井俊宏(わかいとしひろ/ATJ)

”和”と楽しむパレスチナのオリーブオイル

オリーブの栽培は、地中海沿岸から始まったとされ、現在では、米国のアリゾナやテキサス、南米、アフリカ 、オーストラリアなど、世界各地で栽培されています。日本の小豆島でも、明治時代からオリーブが栽培されてきました。

地域の個性溢れるオリーブ果実から搾ったオイル

オリーブの実をギュッと搾り、果肉から抽出した油分がオリーブオイル。菜種油やごま油など、種から油分を抽出した油は多くありますが、果肉から取れる油はあまりなく、搾りたてのオリーブオイルはジュースのようだと表現する人もいます。

土壌や気候、風士、地理、品種などの違いにより、様々な風味、個性のオリーブオイルが存在します。ワインの世界でよく聞かれる「テロワール」という言葉。日本語で表現するのは難しい言葉ですが、その土地の気候、風土に育まれた食材、土地の味、といったような意味でしょうか。今では、ワインだけでなく、農産物、チーズ、肉などにも使われるようです。

オリーブ原産地の一つとされるパレスチナのオリーブオイルも、その土地で育ったオリーブならではの個性があります。ATJがお届けしているオリーブオイルは、パレスチナのヨルダン川西岸地区で育てられたナバリ種を中心としたオリーブの木から収穫された実から作られます。パレスチナでは、数千年前からオリーブ栽培が行われてきたとされ、今でも人びとの暮らし に深く根付いており、毎年10月~11月はオリーブを収穫してオイルに加工する季節です。

バレスチナと日本の食文化のコラポレーション

出来るだけ多くの人にパレスチナのオリーブオイルを味わってもらいたいときまぐれやの吉田友則シェフにご協力いただきいろいろな食べ方を提案していただきました。

それを試してみてわかったことは、パレスチナのオリーブオイルが和の食材と非常に相性が良いということです。先ほどのテロワールの話からすると、遠く離れたパレスチナの土地の食べ物と 日本の食材?とピンとこないかもしれませんが、この意外な組み合わせ、はまります!

例えば、私たちの食生活で身近な調味料である醤油や味噌とも相性がいいです。けんちん汁やみそ汁にひとたらし 。

また新鮮な魚(鯛でも鰹でも鰺でも何でも)を刺身にして、パレスチナのオリーブオイルに一晩漬けこみ、翌日、醤油をほんの少したらしてお召し上がりいただくと、この組み合わせの相性の良さを感じていただけると思います。

豆腐やしらすなど、淡泊な味のものにはコクと風味を添えてくれます。キノコやゴボウ、レンコン、茄子、ピーマンなど、えぐみやあくの強い食材にもよく合い素材の味がまろやかに引き出されて、よりおいしくいただけるように思います。また、お茶漬けにもよく合います。刺身の切り身数枚をネギなどの薬味やとろろ昆布と共にご飯の上にのせ、熱々のダシをかけたお茶漬けに 。その上に、塩、オリーブオイル、お好みで醤油をかけるとおいしさがアップします。

そして、普段の朝食、目玉焼きもオリーブの風味を添えてちょっと一味アップ。パレスチナのオリーブオイルをフライパンに熱して、ふわっとオリー ブオイルの香りが出たところで、卵をフライパンに落とし、卵の白身の端がカリカリと焼けてきたら、お皿に移し、醤油をほんのひとたらししてお召し 上がりください。パレスチナのオリーブオイルの味と香りと和の調味料 が、いい感じに混ざり、味わい深い目玉焼きになること請け合いです。是非一度、お試しください。

パレスチナのエキストラバージンオリーブオイルは、パレスチナのオリーブの果実を搾っただけで、一切の化学的処理加工をせずに作られたオイルです。オレイン酸やリノール酸などの天然成分が豊富に含まれたままで、健康効果の高い食品と言われています。いろいろな食材と組み合わせて、味を楽しみつつ、遠くパレスチナの大地からやってきたオリーブオイルなんだ、と少しだけかの地に思いをはせていただくことができたら幸いです。

中村桃子(なかむら・ももこ/ATJ)

パレスチナ・ガザ地区救援活動報告

2021年5月、ATJとAPLAはパレスチナのオリーブオイルの出荷団体であるパレスチナ農業復興センター(PARC)とパレスチナ農業開発センター(UAWC)の要請を受けて、イスラエル軍によるガザ地区爆撃で被災した家族への緊急救援を国内で呼び掛けました。これに対し、多くの団体・個人の皆さまから多額の募金を頂き、10月中旬までに計8,105,933円をPARCとUAWCに按分して送金することが出来ました。

この資金をもとにPARCとUAWCはそれぞれ食料支援を行いました。UAWCからの報告に続いて、PARCの活動を報告します。

パレスチナ農業復興委員会(PARC)の活動報告

ガザ地区では長年にわたるイスラエルによる封鎖や新型コロナウィルスの広がりにより貧困が拡大、失業率が上昇し、多くの家族が稼ぎ手を失っていました。そうした状況に追い打ちをかけるように、2021年5月、イスラエルによるガザ地区への攻撃があったのです。

爆撃により全壊家屋は1,174戸、半壊家屋は7,073戸に達しました。農業分野では、カンユニス市とベイトラヒラ市で数百エーカー(1エーカーは約0.4ヘクタール)の農地が爆撃され、イスラエルとの国境地帯に広がる畑や多くの養鶏場、畜産場も被害を受けました。そのため、ガザ地区の人々の生活環境は劇的に悪化しており、多くの家族が食事の確保に苦労しました。

こうした状況の中でPARCは、停戦後の5月末から自己資金で食料や毛布などの配布を行いました。

そして「ガザが血を流している(Gaza is bleeding)」救援キャンペーンを立ちあげ、海外の関係団体に募金を呼び掛けました。

日本やアメリカ、ベルギー、スウェーデン、オーストラリアのフェアトレード団体や人権団体からの募金によって、8月に500家族に食料品セットを配布することが出来ました。配布先の家族は、空爆によって家屋が全壊または半壊、被害を受けた農民、女性が世帯主の家族など最も困窮している家族です。

食料品セットの中身は、クスクス(小麦でできた粒状の主食になるもの)4キロ、デーツ(ナツメヤシの実)5キロ、ザータル(タイムなどのハーブミックス)1キロ、オリーブオイル1キロ、粉ミルク400g。いずれもパレスチナでは欠かせない食べ物です。

食料品はヨルダン川西岸地区で用意しました。農民が無償で提供したものも含まれます。PARCはカレム・シャローム検問所を通ってガザ地区に配布物資を運ぶため、イスラエル当局と粘り強く交渉しました。その結果、ようやく8月中旬にガザ地区の500世帯に食料物資を配布することが出来ました。

今後、PARCは爆撃によって甚大な被害を受けた農業関連分野での復興事業に中長期的に取り組んでいきます。

パレスチナ・ガザ地区救援活動報告(パレスチナ農業開発センターより)

2021年5月にガザ地区で発生したイスラエル軍による爆撃により、もともと貧しい生活をしていた人々の状況がさらに悪化し、貧困、飢餓、ホームレスなどの問題が深刻化しました。イスラエル軍の空爆が停止した直後からオリーブオイルの出荷団体、パレスチナ農業開発センター(UAWC)は住民のニーズを調査しました。数千の家族は、家が全壊したり、大きな被害を受けたため、国連パレスチナ難民救済事業機関が運営を応援している学校に避難しなければなりませんでした。また、たくさんの事業所が破壊され、多くの家族が収入源を断たれました。

日本の皆さんからのご寄付により、最も支援が必要な338家族、約1,670人にお米、食用油、牛乳、豆類、鶏肉、マフトーゥル(別名クスクス、小麦粉から作る粒状の粉食)などが入った338個の食料セットを提供することができました。寄付金はこうした食料品の購入と配布に役立てられました。UAWCは、日本のパートナーや消費者の皆様から、被災地支援の一環として、資金面や精神面でのご支援をいただいたことに感謝しています。

<食料支援は協同組合も救った>

この活動の中で特記すべきは、食料支援活動によって危機的な状況にあった女性による協同組合が何とか存続できたことです。サハル・シャースさんがリーダーを務める女性協同組合は、ガザ地区南部にあるラファでマフトゥールや焼き菓子、スパイスなどの製品を製造・販売してきました。長年に及ぶガザ地区の封鎖、新型コロナウィルスの流行、さらにイスラエルの空爆によって大きな影響を受け、製品を販売することができなくなっていました。その結果、協同組合の事業を休止せざるを得ない瀬戸際まで追い込まれました。

2021年7月からサハルさんは協同組合の6人の女性メンバーと一緒にマフトゥールを作っています。UAWCが食料セットに入れるマフトゥールの製造を業務委託したからです。彼女たちが嬉しかったのは数ある協同組合の中から、食料支援活動の協力団体として自分たちが選ばれたことでした。ほとんど機能していなかった地域の市場で製品を販売できなかったので、この申し出は大きな助けとなりました。食料支援を受けた家族にとっても、市場で探す苦労をせずにマフトゥールが手にできたのは大変ありがたいことでした。

サハルさんは家族7人を支えていますが、一緒に働く6人の既婚女性も平均で7人くらいの家族がいます。そのうち2人は家族の主な稼ぎ手で、2人の障害者を含む全員の世話をしなければいけません。現在、マフトゥールと焼き菓子の製造が唯一の収入源です。

「決して大きな収入をあげている訳ではありませんが、この事業があれば、毎日の暮らしで最小限必要なものを購入出来ます。何より協同組合を何とか維持することができたのが嬉しいです」。

サナ・カラハ(UAWC代表アシスタント)

繰り返されるガザ地区への攻撃、 その背景にあるパレスチナ問題とは fromパレスチナ

2021年5月10日、パレスチナ自治区ガザがイスラエル軍による空爆に見舞われた。21日、ガザ地区を実効支配するハマスとイスラエル政府の間で停戦合意が交わされたが、子ども66人を含む242人のガザ住民が犠牲となり、2000人近くが負傷したと国連人道問題調整事務所(OCHA)は発表している。

ガザ地区では2008〜09年、2014年とこれまでもイスラエル軍による大規模な軍事攻撃があり、多数の尊い人命が失われてきた。

パレスチナ問題の経緯

パレスチナ問題の発端は、19世紀末ロシアやヨーロッパ各地でユダヤ人が迫害されるなか、ユダヤ人国家建設を目ざす「シオニズム」まで遡り、「土地なき民に民なき土地を」というスローガンの下、ユダヤ人のパレスチナ移住が始まった。しかし、そこは元々パレスチナ人が暮らしていた土地だ。

第一次世界大戦後、英国による委任統治が始まると、ユダヤ系移民は一気に増え、パレスチナ人との対立が激化した。英国の三枚舌外交※はその後のパレスチナ人とユダヤ系移民の対立に拍車をかけることになる。1947年に、パレスチナ問題は国連の手にゆだねられ、パレスチナの土地にアラブとユダヤの二つの国家を作るという「パレスチナ分割決議」が採択された。当時のパレスチナに新しく移住し、パレスチナの1割にも満たない土地に住んでいたユダヤ人が57%の土地を得るという内容で、アラブ人はこの分割案を拒否した。しかし、イスラエルは1948年に独立を宣言し、第1次中東戦争(1948~1949年)で圧倒的な軍事力に物を言わせてパレスチナの占領を拡大した。

イスラエルによる占領政策

イスラエル建国の前後にかけて、約75万人のパレスチナ難民が生まれた。パレスチナ人の間では「ナクバ(大災厄)」と呼ばれ、土地を追われた多数のパレスチナ人は難民となってイスラエルや周辺諸国に流れ込んだ。その後難民は増え続け、70年以上が経った今日、500万人以上のパレスチナ難民は故郷に戻ることができていない。

イスラエルは1967年、第3次中東戦争により、さらにヨルダン川西岸地区やガザ地区を軍事占領した。国連安保理はイスラエル軍の撤退を求めたが、イスラエルはこれに応じず、1970年代以降、パレスチナの土地への入植を拡大し、パレスチナ人の土地は虫食い状態となり、さらに2002年からは入植地を守るという名目で分離壁の建設を開始、西岸地区とイスラエルの境界であるグリーンライン(1949年の停戦ライン)を超えてパレスチナ側に深く入り込み、人びとが自由に移動できないなど日常生活に大きな影響が出ている。

「エルサレム問題」とは

エルサレムには、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教の3宗教の聖地がある。1947年の国連のパレスチナ分割決議ではエルサレムを国連の永久信託統治区とした。1948年にイスラエル建国が宣言され、第1次中東戦争後の停戦でエルサレムは分断され、西エルサレムをイスラエルが、東エルサレムはヨルダンが統治することになった。ヨルダンは、当時イスラエルによってパレスチナ人村落から追われた多くの難民たちを「東エルサレム住民」として受け入れた。

1967年、第3次中東戦争後にイスラエルは占領を拡大。一方的に停戦ラインを変更し、エルサレム旧市街を含む東エルサレムを占領する。1980年に一方的に併合し、エルサレムを「永遠の首都」として宣言した。ただし、欧州諸国や日本を含む国連加盟国のほとんどがイスラエルによる東エルサレムの併合を承認していない。

イスラエルによる分離壁建設によってパレスチナ自治区から切り離された東エルサレムに住むパレスチナ人は、イスラエル側からも排除され閉塞状態に置かれてきたが、今回さらに、東エルサレムのシェイク・ジャラ地区のパレスチナ人169人(ナクバで家を失い、難民となった家族)をイスラエル人入植者が実力行使で立ち退かせようとする暴挙が発生した。それに対するパレスチナ人の抗議活動はイスラム教の聖地、アルアクサ・モスクにおけるイスラエル治安部隊との衝突に発展し、それが引き金となって、今回のハマスによるロケット弾の発射とイスラエル軍によるガザ地区への空爆に至った。

今回のガザ攻撃について、停戦合意は結ばれたものの、根本的な問題の解決は何一つなされていないのだ。

※第一次世界大戦において、オスマン帝国と戦った英国は、シオニストを支援すれば欧米在住のユダヤ人から協力を得ることができると考え、「パレスチナにユダヤ国家建設を支持する」という書簡を送り(バルフォア宣言)、一方でオスマン帝国からの独立を目指していたアラブ人に対して、「アラブの独立支持を約束する」というバルフォア宣言とは矛盾する書簡を送っている(「フセイン・マクマホン協定」)。さらに同盟国であるフランスとは、戦争終結後はオスマン帝国の領土を分割するという協定(「サイクス・ピコ協定」)を結んだ。

黒岩竜太 (くろいわ ・りゅうた/ATJ)

「パレスチナの声を聴く」オンラインセミナー開催!

占領下のパレスチナの状況や現地NGOの活動とその根底にある思いを直接NGOスタッフからじっくり聴かせてもらうセミナーを企画しました。参加費無料です。ぜひご参加ください!セミナーの詳細は、こちらからご覧ください。

占領下のパレスチナの状況や現地NGOの活動とその根底にある思いを直接NGOスタッフからじっくり聴かせてもらうセミナーを企画しました。参加費無料です。ぜひご参加ください!セミナーの詳細は、こちらからご覧ください。

セミナー案内:「パレスチナの声を聴く」連続オンラインセミナー

2021年5月、イスラエルによる11日間にわたる空爆により、パレスチナ・ガザ地区では256人が命を落とし、約2,000人が負傷しました。

なぜガザへの攻撃は繰り返されるのでしょうか。また、占領下のパレスチナの状況、現地NGOの活動とその根底にある思いを、直接NGOスタッフからじっくり聴かせてもらうセミナーを企画しました。

私たち日本の市民に何ができるのかを考える機会としたいと思います。

————————————————————————————————————————————————————————–

《第1回》ガザ攻撃による被害と復興支援、そしてオリーブオイルの民衆交易 [終了しました]

日時:2021年9月1日(水)19時〜21時

スピーカー:ミラル・マフルーフ氏(パレスチナ農業復興委員会/アルリーフ社)

※アラビア語・日本語の逐次通訳あり

参加費:無料

5月のガザ攻撃による被害状況やその背景の説明、そしてパレスチナ農業復興委員会(PARC)によるガザ地区での緊急支援および復興支援活動について最新の報告をしていただきます。また、イスラエル占領下にあるヨルダン川西岸地区では多くの農地がユダヤ人入植地や分離壁に囲まれ、農民たちは農地の破壊や没収、入植者の暴力に晒されています。そうした状況下でPARCと農民が進めているオリーブオイル生産とその民衆交易(フェアトレード)の意義についてもお話いただきます。

【共催】株式会社オルター・トレード・ジャパン、特定非営利活動法人APLA

————————————————————————————————————————————————————————–

《第2回》パレスチナにおける食料主権を取り戻すために [終了しました]

日時:2021年9月28日(火)19時〜21時半

スピーカー:フアード・アブー・サイフ(パレスチナ農業開発センター)、ドゥアー・ザーイド(パレスチナ農業開発センター)、大澤みずほ(日本国際ボランティアセンター パレスチナ事業担当)

※アラビア語・日本語の逐次通訳あり

参加費:無料

【共催】株式会社オルター・トレード・ジャパン、特定非営利活動法人日本国際ボランティアセンター、特定非営利活動法人APLA

[digg] 5月のガザ攻撃により、住宅のみならず農業部門にも甚大な被害が出たことが、パレスチナ農業開発センター(UAWC)が停戦後に実施した調査で明らかになりました。日本ではほとんど知られていないガザ地区の農業の現状と今後の復興計画をお話しいただきます。オリーブオイルの出荷団体でもあるUAWCは、イスラエルの占領下にあるパレスチナの小農の権利、土地、水、種子を守るための地道な活動を続けてきているNGOです。種子バンクや小規模農民への支援などの活動について報告してもらい、その根底にある食料主権の重要性について、学び考えます。

<登壇者プロフィール>

Fuad Abusaif/フアード・アブー・サイフ

パレスチナ農業開発センター(UAWC) ゼネラル・ディレクター

数多くの農業プログラムや農民グループを創設、牽引するリーダーであり、人権活動家。「パレスチナ・ローカル・シードバンク」の創設者の一人でもある。持続的でコミュニティに根ざした開発手法を用い、農民の資源に対する主権強化を通じて、パレスチナの農業の発展に貢献してきた。世界的な農民運動「ビア・カンペシーナ」の一員であるUAWCの代表として、同運動のアラブ地域・北アフリカ地域での活動の発展にも大きな役割を果たし、農民の声を国の政策レベルだけでなく、地域や国際的な場にも届けている。「持続可能な開発と農業・植物保護」の修士取得。

数多くの農業プログラムや農民グループを創設、牽引するリーダーであり、人権活動家。「パレスチナ・ローカル・シードバンク」の創設者の一人でもある。持続的でコミュニティに根ざした開発手法を用い、農民の資源に対する主権強化を通じて、パレスチナの農業の発展に貢献してきた。世界的な農民運動「ビア・カンペシーナ」の一員であるUAWCの代表として、同運動のアラブ地域・北アフリカ地域での活動の発展にも大きな役割を果たし、農民の声を国の政策レベルだけでなく、地域や国際的な場にも届けている。「持続可能な開発と農業・植物保護」の修士取得。

Do’a Zayed/ドゥアー・ザーイド

パレスチナ農業開発センター(UAWC) シードバンク・ディレクター

農学者。植物生産・保護部門で農業科学の学士号を取得。ヘブロン大学の「天然資源とその持続可能な管理」に関する修士課程を首席で卒業。「パレスチナ・ローカル・シードバンク」の創設に関わり、以後10年間にわたって運営を担っている。在来種の種子の生産や気候変動の緩和・適応に関し、パレスチナ内でコンサルタントとして活躍中。

大澤 みずほ/おおさわ みずほ

日本国際ボランティアセンター(JVC) パレスチナ事業担当

看護師として国内で救急医療に従事。青年海外協力隊(パラグアイ)を経て、 保健医療の分野に限定せず、より包括的な支援に携わりたいと思い、2018年にJVC入職。 2019年には約半年間エルサレムに駐在し、現在は東京担当。

看護師として国内で救急医療に従事。青年海外協力隊(パラグアイ)を経て、 保健医療の分野に限定せず、より包括的な支援に携わりたいと思い、2018年にJVC入職。 2019年には約半年間エルサレムに駐在し、現在は東京担当。

■お申込みについて

- 各回ともオンライン会議ツールZoomを利用して開催いたします。

- どちらか1回のみの参加も可能です。

- 各回とも参加費無料ですが、事前のお申込みが必要です。お申込みは下記専用フォームよりお願いいたします。

お申込みフォーム:https://ws.formzu.net/dist/S60055496/

■本セミナーに関するお問合わせ先

株式会社オルター・トレード・ジャパン広報室(担当:小林)

電話: 03-5273-8176/Email: pr@altertrade.co.jp

特定非営利活動法人APLA(担当:野川)

Email:info@apla.jp

レシピ:パレスチナのオリーブオイルを使った和風サラダ

オリーブオイルは洋風のお料理だけのもの?いえ、違います!

パレスチナのオリーブオイルって実は和の食材との相性がいいのです。

今回使っているような香りの強い野菜と合わせると相乗効果となって、素材同士の良さがより引き出されます。

<材料>

・ 季節の葉野菜(セリ、みつば、冬だったら春菊): 適量

・ ひじき(乾燥)、豆類(水煮または蒸し豆)、炒りごまなど: 適量

A 醤油1:オリーブオイル1:お酢0.5:ゲランドの塩・マスコバド糖: 各ひとつまみ

※サラダの量によって、分量は調整してください。

<作り方>

①ひじきは水で戻し、茹でて水気を切っておく。Aを混ぜ合わせておく。

②葉野菜を好みの長さに切って、ひじきや豆類と合わせる。皿に盛り、Aをかける。

パレスチナのオリーブオイルは、和の調味料との相性がよいことも特徴です。

サラダの具材には、雑穀類を入れても合います。この材料以外にも、色々な食材と合わせてパレスチナのオリーブオイルとの組み合わせを楽しんでくださいね。

【ガザ救援カンパ】農業へも大きな被害

5月のガザ爆撃では都市部だけではなく、イスラエルとの境界近くに広がる農地でも大きな被害がありました。

ガザのパレスチナ情報省によると、畜産施設、井戸、用水路など490の農業施設が損傷を受けました。15,000リットル以上の牛乳が市場に出せずに廃棄され、飼料や水の供給が止まった養鶏場では23万羽以上の鶏が犠牲となりました。

また、イスラエル政府によって海域が完全に封鎖されているため、3,600世帯の漁師が漁に出られない状況です。

パレスチナ農業開発センター(UAWC)が停戦後に行った現地調査によると、少なくとも2,100棟の温室、50台のソーラーパネル、 190の農業用溜池、50隻の漁船が損傷しました。また、50ヘクタールもの農地で作物が被害を受け、ミサイルにより220箇所の穴があいたと報告しています。

こうした農業への被害により野菜や果物、肉、卵や牛乳などの生産、供給が影響を受けており、ガザ地区の食料事情のさらなる悪化につながっています。また、被害を受けた農家は収入の道が断たれて生活が困窮しています。

パレスチナ農業復興委員会(PARC)とUAWCは、住居を失った都市住民や避難者、農家への食料の緊急配布を進めるとともに、ガザ地区での農業生産を復旧するための支援計画を検討中です。

ATJ及びAPLAでは、引き続き、ガザ地区救援カンパを呼び掛けております。

ガザ地区への救援活動のご協力をお願いいたします。

【ガザ救援カンパ】食料配布支援が始まりました。

5月21日、イスラエル政府とガザ地区を実効支配するハマスとの間で停戦が合意された後、国連が運営を支援する学校に避難していた人びとの多くが帰宅しましたが、9000人程がまだ親族の家に身を寄せています。約40%の住民が水道水を使えず、電気が供給されるのは1日わずか5時間と厳しい生活が続いています。

オリーブオイルの出荷団体のパレスチナ農業復興委員会(PARC)とパレスチナ農業開発センター(UAWC)は、爆撃の被害を受けた人々への物資の緊急配布の準備を進めてきました。そして、5月末より食料などの配布を開始しました。

物資の配布場所では多くの人びとが順番で食料を受け取りました。オリーブオイルなど調味料、パン、クスクス(パレスチナの主食の一つ、小麦粉から作る)や米、豆類、野菜や果物、鶏肉や牛乳、缶詰などを詰めた食料セットを配布しました。

また、毛布やマットレス、幼児がいる家族にはおむつや粉ミルクも配られました。

空爆により広範囲で水道管が損傷したため、ガザ地区では約80万人が清潔な水道水を利用できていません。そのため、飲料水も一緒に配られました。

2005年から境界が封鎖され、物資や人の移動が厳しく制限されているガザ地区では、もともと60%以上の人びとが慢性的な食料不足に陥っており、国際機関などの食料援助に頼っていました。

さらに、10日間に及ぶ交戦では農民が爆撃を恐れて畑に行けなくなったり、漁師も漁に出ることを禁じられたため、新鮮な野菜や果物、卵や肉、魚などが流通せず、ガザ地区の食料事情は極端に悪化しました。

PARCとUAWCでは当面の期間、こうした食料支援を続ける予定です。

引き続き、パレスチナ・ガザ地区救援カンパへのご支援・ご協力をお待ちしております。詳しい募金方法については、こちらをご覧ください。

どうぞよろしくお願いいたします。