カテゴリー: レポート(パプアのカカオ)

カカオ

世界的なカカオの価格高騰とパプアの生産者たちの変化 fromインドネシア・パプア州

オーストラリアの北方、赤道のすぐ南に位置する、世界第2位の面積をもつ島、ニューギニア島。ATJのチョコレートは、島の西半分のインドネシア・パプア州に住むカカオ生産者が育てたカカオ豆を使ってできています。2025年3月、一年ぶりにパプアを訪ねてきました。

1年前から変わったこと

私が初めてパプアを訪れた2024年3月頃は、ちょうど世界でカカオの相場が急騰している時期でした。原因は主にカカオの主要産地である西アフリカでの気候変動や病害による不作の影響だといわれています。その時点では、パプアにはそこまで価格高騰の波は押し寄せていなかったのですが、24年4月以降、次第にパプアにも他地域からバイヤーが買い付けに入り始め、価格の上昇とともに買い付け競争は激しくなっていきました。

初訪問の際、生産者であるパプアの先住民族と初めて会って話をしたとき、彼らはパプア人としての生活や価値観をすごく大事にしている印象を受けました。当時はまだパプアでもカカオの価格はそこまで急激に上昇はせず、じわりじわり上がっているような頃だったこともあり、カカオの収穫をお願いしても、ある生産者は彼の村のお祭りや地域の行事ごとの方が優先事項で、カカオの収穫はそれらが終わってからしますという感じで、なかなかお尻に火がつかないような、もどかしい状態でした。

それから時間が経ち、一年後に再びパプアを訪れたときには、カカオに対する生産者の意識が少し変わっていたように感じました。生産地の一つであるブラップ村のとある生産者の家の前には、豆を発酵させるための箱が新たに置いてあり、大人数で集まって乾燥豆の仕分けができるような屋根付きの作業場ができていました。

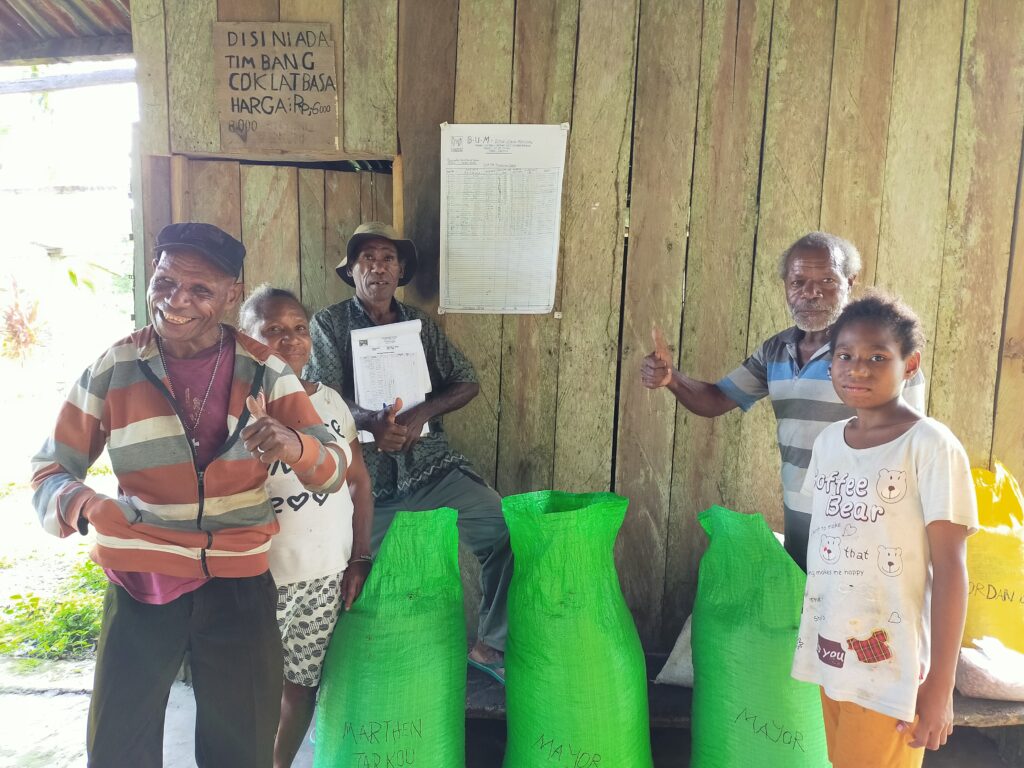

また、23年に結成された生産者組合で買い付け業務を担当しているジョンさんの携帯電話には、収穫した豆をはやく買い取りに来るよう、生産者から催促の電話が絶えずかかってくるような状況で、昨年は20人ほどだった組合のメンバーも、今年は50人ほどにまで増加しています。組合での業務が本格的に始まったことで、組合メンバーで仕事の予定や計画を立て、みんなで一緒に協力するようになったことは一番の大きな変化だとジョンさんは話していました。

組合の会合に参加して

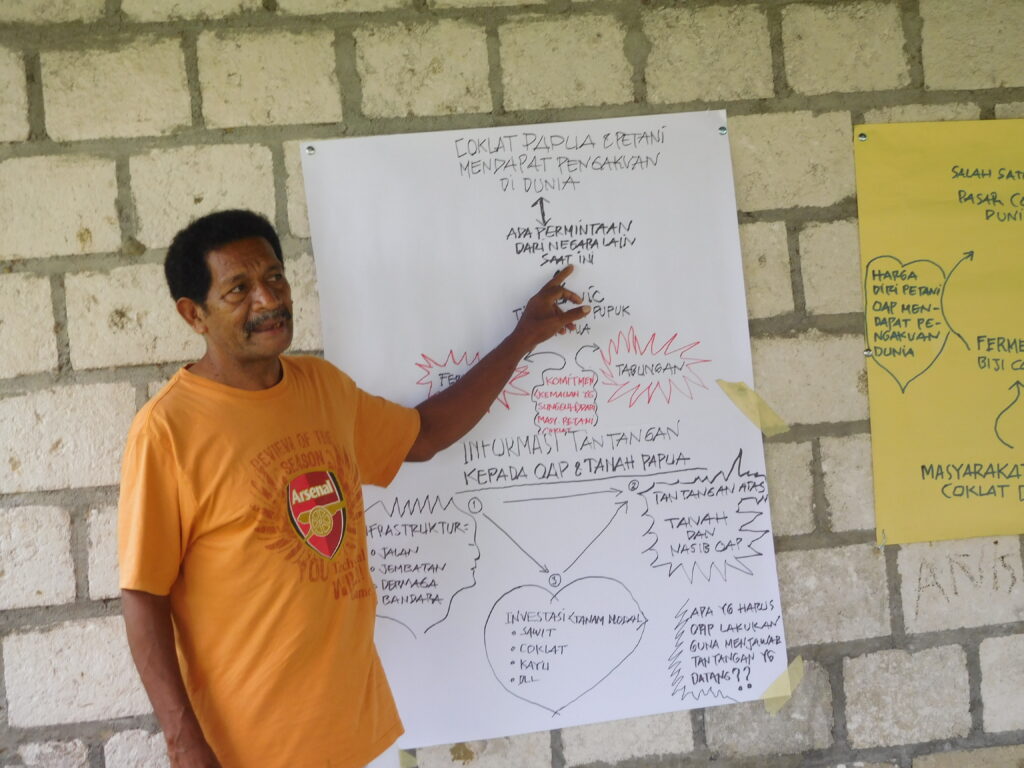

ブラップ村の生産者組合では定期的に会合が開かれ、組合メンバーによる話し合いが行われています。その会合に参加し、昨今のカカオ価格事情や日本での販売状況を話したり、組合の近況報告などを伺ったりしました。彼らは組合として共通の倉庫や事務所をつくっていきたいと口々に話していました。

現状、組合からATJへの輸出を担っているカカオキタ社が村へ買い付けにくるまでは、組合で集めた豆はメンバーの家などで一時的に保管している状況です。施設だけでなく、ゆくゆくは村から直接コンテナで輸出ができるようになれば、と目標も膨らんでいます。パプアでは、これまで共同で何かをするといった考え方はあまり定着しておらず、あってもサゴヤシの木を協力して切り倒すといった作業をするくらいで、今のカカオ生産者組合のように連携して活動することは初めてなのだそうです。

また、彼らも、カカオの価格高騰はパプアに住む生産者の意識変化やモチベーションの向上につながっていると話していました。今後もカカオの価格は変動していくことが予想されますが、信頼関係で成り立っている民衆交易のつながりがあることで、しっかり売り先が確保され、また、市場価格に振り回されることなく安定してカカオの栽培に取り組むことができるこの関係性を、組合はこれからも大事にしていきたい、と伝えてくれました。

会合の最後には、日本からお土産として持参したチョコレートを試食中のブラップ村の生産者たパプア産カカオのチョコレートを渡し、自分たちで収穫したカカオ豆から作られたチョコを食べてもらうこともできました。

パプアの暑さでチョコレートが溶けてしまわないか心配でしたが、笑顔で喜んでもらえてホッと安心しました。組合メンバーたちの持つ熱意を考えると、彼らが自分たちでチョコレートを作るようになる日も意外と近いかもしれません。

菅野桂史(すがの・けいし/ATJ)

<今月のおいしい!③>パペダのレシピ トロロアオイの葉の包み煮(Gedi Gulung)

パペダのレシピとしてパプアでも人気のある「トロロアオイの葉の包み煮」をご紹介します。

パプアの人々の間では、全能の神がサゴヤシ、サトウキビ、バナナ、サツマイモなどの生活に役立つさまざまな種類の地元の植物や、蝋燭野菜やトロロアオイなどの代表的な野菜を与えてくれたと言われています。このレシピを見ても納得ですね。

〇材料

トロロアオイの葉、蝋燭やさい、サゴヤシ澱粉(作り方はコチラを参照)、ココナッツ、レモングラス、ニンニク、赤唐辛子、ライムの葉、*植物油、*塩(*購入する材料、他は自家調達)

・トロロアオイの葉(Daun Gedi)

トロロアオイは、オクラと同じアオイ科トロロアオイ属の植物。オクラに似た花を咲かせることから花オクラとも呼ばれています。多年生の植物でアジアに広く分布しています。トロロアオイは非常に栄養価が高く、その葉には、鉄、ビタミンA・Cなどが豊富に含まれています。さらに、タンパク質含量も高く(乾燥重量で12%)、貴重な栄養源としてさまざまな料理に使われています。

・蝋燭野菜 (Sayur Lilin)

蝋燭野菜はサトウキビ属の一種で、外見はサトウキビに似ており、茎の節の中に詰まった魚卵状の花を食用とします。蝋燭野菜は、パプアの人々が約8,000年前にパプアで最初に栽培を始めた野菜と言われています。今でも伝統的な料理に使われており、市場でも販売されています。

〇調理方法

【トロロアオイの葉で包む】

【調理する】

現地取材:義村浩司(カカオキタ社ボランティア)

————————————————–

◆前回の記事はこちら→<今月のおいしい!②>パペダの食べ方

インドネシア・パプア州の日常食「パペダ」の作り方をご紹介。

パプアのカカオ生産者協同組合がんばっています!

嗜好品と言えど、今や私たちの生活になくてはならないくらい愛されているチョコレート。日本でも数多くのチョコレート製品があふれていますよね。そこで今回はチョコレートの原料、カカオについて、今年の3月に初めてインドネシア・パプア州のカカオ生産者を訪ねた私の思い出話と共にお届けします!

カカオ豆は農産物。収穫も買い付けも一苦労

チョコレートの姿からは想像がつきにくいかもしれませんが、原料となるカカオ豆は農産物です。収穫毎に味も香りも僅かですが異なってきます。そんなカカオがなる畑を案内してくれたのは、パプア州の州都ジャヤプラから車で2時間ほどのところにあるブラップ村に住むメサクさん。彼は、昨年ブラップ村で立ち上がったカカオ生産者協同組合のメンバーです。メサクさんの畑はしっかり手入れされていることが一目でわかります。木々の間の雑草や茂みを刈ることで、カカオの木が十分な太陽の光を浴びることができるようになり、カビなどの病気から豆を守れるのだそうです。

しかしカカオ畑の中はまるで天然のサウナのようで、暑さに慣れていない私は立っているだけで汗ダラダラ、喉カラカラになるような暑さ!おまけにおよそ1ヘクタールの畑には、カカオの他にもバナナやココナッツ、バニラまで盛りだくさんで手入れをするのも大変なはずなのですが、「カカオ畑は子育てと同じで、手をかけないときちんと育たないんだよ」とメサクさんは教えてくれました。

こうして暑い畑の中での収穫作業ののち、集まったカカオの実を割って中のぬれ豆を発酵・乾燥させるのですが、一つの実からとれる乾燥豆はたったの30gほど。チョコレートの原料へと加工するため

には、まとまった数量が必要になるため、生産者たちが日々カカオ畑を手入れすることはとても大切なのです。

収穫だけでなく、豆の買い付けも簡単なものではありません。買い付けも組合のメンバーが担当しています。舗装なんてされていない山道を、トラックや小回りのきくオートバイで村々へ買い付けに行きま

す。生産者たちが手間ひまかけて発酵・乾燥させた豆を買ってくるわけですから、運ぶ途中で雨に濡れるなんてご法度。急なスコールにはすぐさま用意していたビニールシートを被せて豆を守ります。

協同組合のこれから

ただ、なかなか豆が集まらないことが悩みの種。換金作物としてカカオを定期的に収穫してくれる生産者も増えてきている一方で、基本は加工が必要なカカオよりも、すぐに食べることのできる作物

や果物の収穫が優先だったり、広大な自然の中に点在するカカオ畑での収穫作業は決して楽なものではないため、実がなっていても収穫されずに放置されているカカオ畑もちらほらあり、「もったいない…」ともどかしさを感じることもありました。

ですが、カカオ生産者協同組合のみなさんは一生懸命です。組合の代表であるヤフェットさんは、「カカオ事業を通じて、外から人がきてくれて知り合えることは幸せ。ゆくゆくは組合としての倉庫や事務所をつくりたいんだ」と語ってくれました。また、組合の専務理事であるジョンさんは、なかなか豆を収穫してくれない生産者がいる状況に対して、「生産者が自ら豆を販売したいと思えるシステムであり続けなければいけないし、彼らとの信頼関係を築いていくためにも、しっかり買い続けなきゃいけないね」と話していました。

カカオをとりまく環境は、昨秋ごろから大きく変化し始めました。カカオ豆の主産地である西アフリカでの不作が国際的な価格高騰をもたらし、その影響は遠く離れたインドネシア・パプア州にも及んでいます。パプアの外からきた新しいバイヤーが豆の買い付けに参入し始め、価格は昨年の同時期に比べて3倍強にまで上がっています。

初めて訪れた私をあたたかく迎え入れてくれたパプアの人たち。大自然の恵みの中で狩猟採集をしてきた彼らの生活に、この価格競争がどんな風に作用していくのか。あらためて今回のパプア訪問は背筋が伸びる思いとなりました。

菅野桂史(すがの・けいし/ATJ)

<今月のおいしい!②>パペダの作り方

「今月のトーム!(おいしい)」はカカオの産地、インドネシア・パプア州の日常食です。

※「トーム」は現地の言葉で「おいしい」という意味です。

サゴヤシはニューギニア原産のヤシ科の植物です。現在ではインドネシア、東ティモール、マレーシア等にも分布しています。その最大の特徴は、幹にでん粉を大量に蓄積することです。このサゴヤシでん粉は、古くからパプアの人びとの重要な主食になっています。サゴヤシからパペダまでの加工法について説明します。

〇サゴヤシの木

〇サゴヤシ粉末を作る

〇サゴヤシ粉末から澱粉を取り出す工程

ここからは女性の仕事です。

〇パペダの作り方

〇パペダの食べ方

1本のサゴヤシからは3〜4ヶ月分の澱粉が取れます。半年に1回程度作業するそうです。作業は1日〜2日くらいかかりますが、森から主食の材料が賄えるのですから、パプアの自然の豊かさをつくづく感じます。

現地取材 義村浩司(カカオキタ社ボランティア)

まとめ 小林和夫(ATJ広報室)

————————————————–

◆前回の記事はこちら→<今月のおいしい!①>基本は「パペダとおかず」

インドネシア・パプア州に住む先住民族の日々の食事をブラップ村のカカオ生産者エリザベスさんに聞きました。

<今月のおいしい!①>基本は「パペダとおかず」

「今月のトーム!(おいしい)」はカカオの産地、インドネシア・パプア州の日常食です。

※「トーム」は現地の言葉で「おいしい」という意味です。

エリザベス・タルコさんはカカオ産地のブラップ村に住んでいます。カカオ生産者組合のメンバーで、夫のヤフェットさんは組合の代表です。8人家族で子どもは男4人、女2人です。

サゴヤシの澱粉から作るパペダは、パプアの先住民族にとって古くからの主食です。ジャワからお米が持ち込まれ、パプアの人びともご飯が好きですが、買わないといけないのでお金がかかります。ですから、エリザベスさんの家では今でもパペダが主食です。サゴヤシ澱粉を水で溶き、煮立ったお湯を注いでかき混ぜると、ドロッとしたパペダの出来上がり。温かいうちに食卓にのせ、魚スープや野菜と一緒に食します。

今日のおかずは、パパイヤの花炒め、森に自生する「蝋燭野菜」と呼ばれる植物の茎のなかにある綿状の部分を煮込んだココナッツスープ、サトイモに似た食感のクラディというイモを蒸かしたものです(一番上の写真、右から時計回り。上にあるのがパペダ)。

パパイヤの花はパプアで最も好まれている野菜のひとつです。パパイヤは成長が早く、パパイヤの葉や花はいつでも簡単に採取できます。味は苦みがあり、調理のときは炒める前に塩もみし、さらに茹でて苦みを飛ばしたりします。しかし、この苦みがマラリアの予防になると人びとは言っています(マラリアの薬の苦さと似ています!)。

家では料理をテーブルの上に置いて、家族は好きな時間(基本はお昼と夕方2回)に各自食べるという感じです。食べる場所も庭先だったり各々好きな場所で食べています。食卓を囲んで家族全員「いただきまーす」と言って一緒に食事をとることはないのです。

食材は森や川、海から調達!

調味料を別にすれば、サゴヤシ澱粉はもちろん、食卓にあがる多くの食材は畑や森でできたものです。肉は狩猟で獲ったイノシシや鶏の肉を食べます。鶏肉は、町で買ってくることもありますが。肉や魚は村の中で売り買いがあります。魚や肉の余剰を村の中で売るのです。海や川の幸も食卓に並びます。魚や貝、エビやロブスタなど。魚の燻製も作ります。

パプアの人びとは、全能の神が生活に役立つさまざまな種類の野菜や植物を与えてくれたと信じています。食材を見ると本当にそう感じますね!

※サゴヤシでん粉の加工方法はこちらから → <今月のおいしい!②>パペダの作り方

現地取材 津留歴子(カカオキタ社顧問)

まとめ 小林和夫(ATJ広報室)

———————————————————-

◆コラム「今月のおいしい!」では、産地の食事や食文化について紹介していきます。

前回の記事はこちら→乾季にはこれ!「サユールアサム」

エコシュリンプ加工場の工員さんの家庭で暑い乾季に食べられているインドネシアの家庭料理が登場します。

カカオ生産者協同組合が立ち上がりました!

カカオキタ社(カカオキタはインドネシア語で「わたしたちのカカオ」の意)がカカオ豆を買い付けているパプア州ジャヤプラ地方のカカオ収穫状況は、2023年は年初から思わしくありませんで した。昨年が豊作だったので、今年は裏年なのでしょうか。

しかし、ピンチをチャンスにという言葉があるように、豆の集荷に苦慮するなかでカカオ生産者たちの間で協同作業を組織化して経済的な力をつけよう、という意欲がわいてきました。

新代表の悩みがきっかけに

昨年カカオキタ社代表のデキーさんが闘病の末亡くなった後、今年 2月にデキーさんの一人息子ハンス(34歳)がカカオキタ社スタッフや生産者の承認を得て代表に就任しました。カリスマ性のある父親の後ろにいつも隠れていて、自信があるのはバスケットだけというちょっと頼りない?ハンス代表。その彼から、カカオ豆の収穫が不調で昨年同時期の半分にも満たず、このままでは日本の消費者にチョコレートを届けられない、どうしたものか、と相談を受けた時、産地のひとつブラップ村の生産者たちは「カカオキタ社を助けてあげなければ!」と買い付けの協力を申し出てくれました。

親戚や知り合いがいる地域を回ってカカオ豆を集め、それをブラップ村の有志で再乾燥・選別して、自社の倉庫で作業する必要がないくらい、きれいな状態でカカオキタ社に売ってくれたのです。お陰様で6トンのカカオ豆を委託加工先のスラバヤに向け出荷することができました。

この経験から、数名のブラップ村生産者が村を越えたカカオのネッ トワークを構築し、一次加工(発酵・乾燥・選別)を行う仕事に本格的に取り組みたいと考えはじめ、それが「協同組合を立ち上げよう!」という動きにつながりました。

組織化の難しさを乗り越え、生産者たちの新たな挑戦がはじまる

ブラップ村とカカオキタ社のお付き合いはかれこれ7〜8年になりますが、デキーさんは最初の頃から協同組合を構想していました。生産者世帯が経済的に自立し、お金をパプア先住民族のコミュニティ内で循環させるために、「みんなで共同体経済を作ろう」と語っていたのです。しかし、生産者のやる気と覚悟が内部から立ち上がってくることを待つという姿勢で、組織化を強制することはしませんでした。パプアの先住民族を組織化する難しさは、彼らの伝統的な生活習慣にもその理由があります。協同作業を必要とする農耕民族と違い、狩猟採集民族のパプア人は単独または身内で行動することが基本で、狩猟の際は犬を数匹従えて一人で森に入って獲物を仕留めるのです。異なった意見を調整しながら目標に向かって人びとをまとめるのは新しい挑戦です。

組合を立ち上げるための話し合いでも、ついつい他人の発言をさえぎったり、一人で仕切ろうとする人が出たりと組織運営が前途多難であることは想像に難くありません。それでも、組合という枠のなかで話し合いをするなかで「誰でも発言権はあるよ」「透明性が大事だよ」という組合運営の民主的プロセスを喚起しながら、設立発起人20名の組合を登記することにこぎつけました。

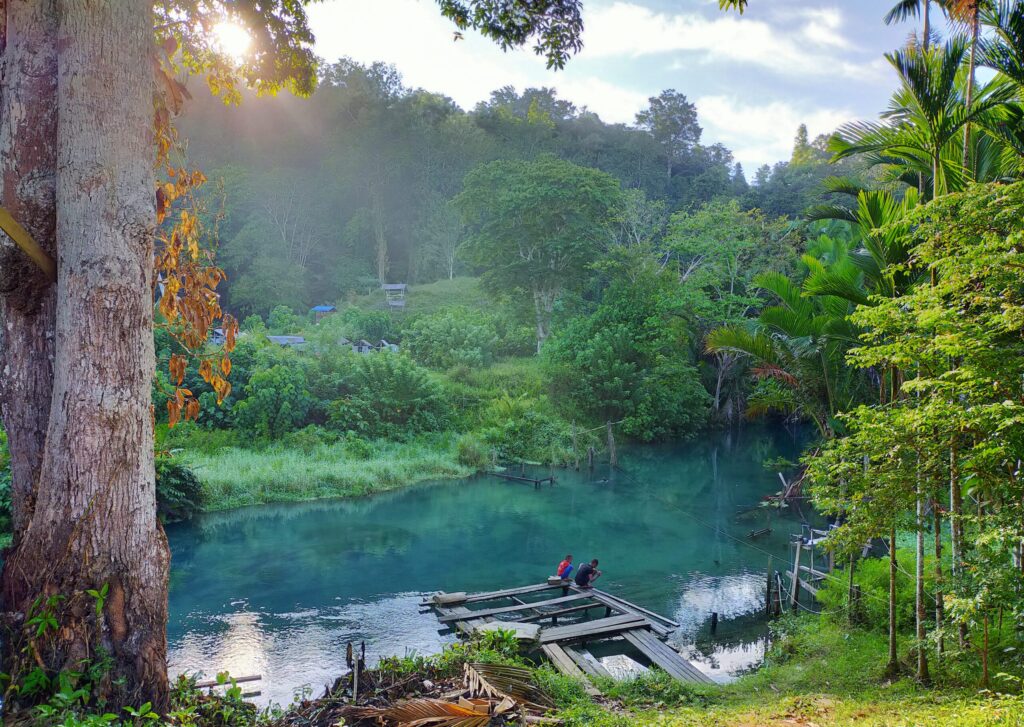

名前の意味は”穏やかで清涼な川”

組合の名前は、”NGGAPU BU NGALI” (ンガプ・ブ・ンガリ)。ブラップ村があるグニェム地方の言語で”穏やかで清涼な川”という意味で、カカオ産地が広がる地域を流れる美しい清流「カリ・ビル (碧い川)」が組合のシンボルとなりました。

設立目的は「わたしたち、一緒に、民衆経済を築きあげましょう」。デキーさんが民衆交易を説くとき常に強調していた、「生産者と消費者、その他関わる人たちすべてが一致協力して民衆による民衆のための経済(交易)を発展させていく」ということです。理事メンバーには生産者たちの強い要望で、カカオキタ社のスタッフも数名加わることになりました。ハンス代表は「組合活動を通じて鍛えてあげる」という生産者の意向で、副専務理事に指名されました。

カカオ生産者とカカオキタ社が協同組合のなかでがっぷり四つに組んで新たな可能性に挑戦します。どうぞご期待ください!

津留歴子(つる・あきこ/カカオキタ社)

今年のバレンタインにかりんとうチョコクランチはいかが?

2月14日のバレンタインデーにはチョコレートを贈る方が多いのではないでしょうか?

どんなチョコレートを贈ろうか迷ってしまう方も多いかと思いますが、今年は民衆交易のチョコレートはどうですか?

市販のチョコレートではちょっと物足りないという方は、民衆交易の商品を使って作る【かりんとうチョコクランチ】をお勧めします。

◆材料◆

・チョコラ デ パプア(オーレでもビターでも):2~3枚

・マスコバド糖かりんとう:40g(1袋の半分程度)

・バランゴンバナナ、カカオニブ、コーンフレークなど:お好みで

◆作り方◆

1.かりんとうをポリ袋等に入れたたいて、細かくする。

2.チョコレートを細かく刻んで、湯せんして溶かす。

3.2に1とカカオニブや細かくしたコーンフレーク、バランゴンバナナを入れる。

4.一口サイズにしてお皿などにのせ、冷蔵庫で30分程度冷やす。

かりんとうだけだと固いので、コーンフレークなど入れると食べやすくなります。バランゴンバナナ(そのままでも干してドライバナナにしても)を入れるのもおすすめです。簡単なので、ぜひ試してみてください。

福島智子(ふくしま・ともこ/ATJ)

☆材料で使用しているチョコ ラ デ パプアやカカオニブはこちらからご購入いただけます。

1枚の写真から「念願のパぺダ」

以前からとっても気になっていた未知の食べものパぺダ。

サゴヤシの澱粉にお湯を加えて作るパプアの伝統的な主食です。

嬉しいことに、カカオ産地の村を訪問した際に台所で作っている様子を見せてもらえました!

白い粉とお湯を手際よく混ぜていくと乳白色のドロっとした状態から、弾力のある半透明の物体に変わっていきます。これが完成の合図です。出来立ては湯気が立ちアツアツですが、冷めてもその弾力は変わりません。

食べる時はスープをかけていただきます。クセや味もほとんどなく葛湯のような、わらび餅のような、何とも言えない不思議な食感です。

大久保ふみ(おおくぼ・ふみ/ATJ)

デキ―は星になった

2022年7月26日午前8時25分、カカオキタ社代表デキー・ルマロペンさんがパプア州ジャヤプラの病院で息を引き取りました。享年63歳。糖尿病から腎不全、透析、最期は肝硬変で20年近くに及ぶ闘病の末、すべての力を使い尽くしました。

デキーさんは1959年8月14日、パプア北海岸最西端ソロンで7人姉弟の長男と して生まれました。家が貧しかったので高校卒業後、地元の銀行に就職したもの の、結婚した姉が 「勉強が良くできた弟(デキー)は大学に行くべき」と資金援助を申し出て、ジャヤプラにある国立チェンデラワシ大学政治経済学部に入りました。

デキーさんが学生時代を過ごした1980年代、開発至上主義を標榜するスハルト政権はパプアの地で独立を求める先住民族を激しく弾圧しました。デキーさんも参加したパプア文化運動グループのリー ダーは虐殺されました。多くのパプア人が投獄、殺害されるという恐怖と屈辱にまみれた時代でした。この頃デキーさんは1984年ジャヤプラに設立された「パプア農村発展財団(YPMD)」に参加し、パプア各地の村々で清潔な水の確保に取り組み、共同の水場を得た村の女性たちから大変歓迎されました。

民衆交易と出会うまで

村落部での取り組みのなかでデキーさんは、パプア先住民族はインドネシア政府からの援助に依存する構造に組み込まれ、経済的自立を自ら切り開く潜在力を削がれていると思い始めました。これではインドネシアから分離独立を求めても、実態的にそれは空洞化した夢にすぎないと確信したのです。独立を訴えるデモなどで銃弾に倒れる多くのパプア人を目の当たりにして、「これ以上大切な命を犠牲にしてほしくない」という強い思いもあり、経済的自立で実質的独立を獲得する闘いに切り替えるべきだ、という考えをますます強めました。

YPMDは設立当初から海外の資金援助を受けていましたが、デキーさんはこうした援助に頼るというYPMDのありかたにも限界を感じていました。ドナーの意向にYPMDの方針が左右されるというジレンマに陥っていたのです。また2000年以降、パプアのNGOが外国から資金援助を受けるにはインドネシア政府 の承認が必要となり活動の自由が狭められました。

そんななかデキーさんが出会ったのが、民衆交易でした。生産地の人間と社会に関心を寄せる日本の消費者と関係を築くことがパプアの人びとには何よりの励みになる、と大きな期待を寄せました。そして、 YPMDとは別組織の会社「カカオキタ社」を立ち上げました。

村人に寄り添い続けたヒーロー

デキーさんはカカオ生産者に常々こう語りかけていました。「インドネシアのなかでパプア人はビジネスができないと見下されているけれど、そのわたしたちとカカオの交易をしようと言う日本の友人と出会いました。肌の色、文化慣習も異なる人びとですが、パプアの人間と自然を尊重してくれる友人です」「民衆交易は、取引ではありません。『自立』は届けられるプレゼントではありません。自分たちの力で道を切り開く、その プロセスの結果であり、友情と連帯に支えられたその先に共に自立していく未来がある。その時がきたら、その時こそパプアの旗を力 カオ畑の真ん中に立てよう!

デキーさんの葬儀には300名を超える参列者が集まりました。参列したカカオ生産者のひとりは「デキーさんは本当の意味でわたしたちのヒーローです。大学出のインテリでありながら、政府や大企業に属することなく、ずっとわたしたち村の人間に寄り添い、行動してくれました」と偲びました。

デキーさん自身は「やり残していることがまだたくさんあるのです。神さま、お願いですからまだ僕を連れて行かないでください」と死の直前まで生きる執念をみせつけました。

パプアでは宵の明星が先住民族アイデンティティー のひとつです。デキーさんは星となり、人びとの心のなかで輝きつづけるのです。

津留歴子(つる•あきこ/カカオキタ社)

パプアのカカオで作る!ホット塩ココア

カカオ担当者が試行錯誤を重ね、民衆交易品を使ったおいしい組み合わせを見つけました。

ゲランドの塩がマスコバド糖のコク深い甘みを引き締めてくれる、ちょっと大人のドリンクです。

寒い時期のほっと温まるひとときにいかがですか?

<塩ココアの素>

◆材料(カップ約5杯分)

・マスコバド糖:60g

・パプアのココアパウダー:40g

・ゲランドの塩(細粒塩):2g

◆作り方

①適当な大きさの器か保存容器に材料を全て入れ、均一に混ぜ合わせる。

◆飲み方

①カップに塩ココアの素を小さじ山盛り3杯と少量の熱湯を入れ、ダマがなくなるまで混ぜ合わせる。

②①に温めた牛乳約200㏄を少しずつ注ぎながら混ぜる(冷たい牛乳を注いだ後、電子レンジで温めてもOKです)。

この時、一気に牛乳を入れるとココアが溶けにくくなってしまうので、少しずつ入れて混ぜるのがポイント!

★塩ココアの材料はAPLA SHOPでご購入いただけます。

徹底解説!パプアのクラフトチョコレート fromインドネシア・パプア州

茶色くて甘い物体に一途な念を込め、老いも若きも意中の人を射止めるべくさまよう日。それこそが日本のバレンタインデーです。今回は、そんな目出度い日を彩る一助となるべく、パプアクラフトチョコレートの魅力をご紹介致します。

カカオ豆から、手間ひまかけて作られます

パプアクラフトチョコレ ートは、その名の通り「インドネシア・パプア州産カカオ豆から手づくりされたチョコレ ート」です。パプア州のカカオ豆の味をダイレクトにお届けしたいということで出来上がったこの製品は、将来的にはパプア州で一貫生産するオールパプア品を目指していますが、今のところは現地にそういう設備もノウハウもないため、東ジャワ州の小規模な工場で手作りされています。

市販の多くのチョコレートは、ざっくり言えば「仕入れたカカオマスやココアバターを溶かして、砂糖や粉乳(の調整品)などと混ぜて、練って粒子を細かく滑らかにして、調温をして、冷やして完成」なのですが、カカオ豆から作ろうとすると、「カカオ豆を分別して(石など混ざっている可能性があるので)、焙煎して、殻を剥いて中身(胚乳部分)だけにして、それをすり潰してドロドロにする」という作業が追加されます。実際やってみるとわかりますが、殻が思うように剥がれない=きちんと剥がれたか目視確認する必要がある、焙煎温度が不適切だと焦げ臭くなったり良い風味が吹っ飛んだりする、本当にドロドロで作業しづらい・・・ 等々、手をかけないとできない工程ばっかりです。その分大切に仕込まれていきます。

ベテランの技を駆使して完成!

できあがったドロドロに砂糖や粉乳などを混ぜ、さらに滑らかにしていきます。設備も限られている小規模手づくり工場なので、一晩ローラーを回しっぱなしにして、ようやく食べたときにザラつかない程度の粒径まで小さくなります。見た目にも滑らかでして、これが、すっぴんのチョコレート生地です。そのまま舐めると止まらなくなります。

出来上がった生地を調温し(調温することで、食べたときにパキッとなる分子構造と言いますか、そういう組成を作り出します)、型に入れます。それを冷蔵庫で冷やすことでチョコレート自体は完成するのですが、パキッとなる=割れやすいのです。割れたら、当然やり直しです。そして一つの型の中には6枚のチョコレートが寝そべっていて、一人が脱落すると連鎖的に皆が脱落する怖さを孕んでいます。しかしこれまで何万枚というチョコレートを作ってきたベテラン達は、この型に対して繊細かつ大胆に打撃を加えることで、チョコレート達を優しく型から引っぺがしていくことができます。こうして出来上がったチョコレートは、割れや欠けが無いかをチェックされた後、1枚1枚袋に封入されてから箱詰めされ、緩衝材に守られながら日本に到着します。

毎年微妙に違うのも、一つの『味』!?

このように、―つ一つの工程が人の手によって行われて出来上がるパプアクラフトチョコレ ート。今のところのフレーバーはカカオ67%(緑)とミルクココナッツ(白)の2種類です。カカオ67%は、本当にカカオ豆と砂糖だけの、超シンプル配合。絶妙に散りばめられたカカオニブが作り出す、歯に心地よいザクっとした食感がチャームポイントです。単純な中にも味と食感のダブルパンチ。甘すぎず、ダイレクトにガツンと、パプア州産カカオをお楽しみ頂ける一品です。

打って変わってミルクココナッツは、脱脂粉乳を使用した優しい風味のチョコレ ート生地。そこに生から採って乾燥させて作ったココナッツ果肉のパウダーを配合することで、インドネシアを感じるト口ピカルな風味を出すことに成功しています。

日本の市販チョコレートの品質やその安定感は、もはや世界ーと言っても過言ではありません。それでも、手づくりされたチョコレ ートには手づくりの良さがあります。カカオ豆は農産物ですし、収穫後に発酵も行われるので、毎年、いや毎回の収穫でも出来が異なります。パプアクラフトチョコレートは、そんなわけで毎年味が微妙に違います。それも含めて手づくりの魅力•••と捉えて、チョコレ ートが溶けない程度の温かい目で見守って頂けると嬉しいです。さーて今年はどんな味に仕上がっていますでしょうか。お楽しみに!

若井俊宏(わかい・としひろ/ATJ)

~ココアドリンク開発から動画制作まで承ります~ ダヌさん fromインドネシア・パプア州

インドネシアはパプア州、カカオキタ社(以下、カカオキタ)のカフェで働くダヌさんは、ちょっと寡黙な23歳。パプア風味のイケメンです。今年2月、カカオ豆からチョコレートを作るイベントをオンライン中継した際、産地紹介の動画を作ってくれたのが彼でした。

ヒトがゴミのように見えるくらいに程よく空撮されたパプアの森がフェードインするオサレな始まりで掴みはオッケー、こちらの要望も的確に盛り込んでくれたほか、時期が異なるために撮れない画については別の人がスマホ撮影した動画も快くつないで、一度しか現地を訪れたことのない私でも森のニオイが思い出せるような、パプア臭満載の一本をさらっと仕立て上げてくれたのです。

ダヌさんはパプア州西部のナビレ出身ですが、お母さんはカカオ産地であるブラップ村が地元で、彼も小さい頃からちょくちょく遊びに行っていたそう。おじいさんのイサック・マンゴーさん(86歳)の畑は叔父さんが引き継ぎ、カカオキタにも出荷しているとのこと。彼自身はカカオ栽培に明るいわけではないですが、そんな背景もあって、ブラップ村での撮影はとても楽しめたと言っていました(ちなみにパプアは夫婦別姓文化のようで、子どもは父方の苗字=ダヌさんはパンカタナ=を名乗るのが一般的ですが、結婚してもお母さんはマンゴーのまま、だそうです)。

ダヌさんが作ってくれた産地紹介動画。必見です!

映像を作るのは、大学時代の友人からの影響とのこと。元々観るのは好きで、自分でもやってみようとインターネットなどで独学で身に付けたそうです。今も、カカオキタで飲み物を作って提供する傍ら、ミュージックビデオ制作を請け負ったり自作を作曲から手掛けたりしており、とあるカナダ人ミュージシャンの楽曲をリミックスしたコンテストでは3位入賞(アジア人最高位)という実力派。イラストも手掛けるなど、マルチな才能を発揮しています。もちろん本業にも余念がなく、「カカオキタは上下関係なく家族的な良い職場だが、ちょっとリラックスしすぎだとも思う」と生真面目な一面も。

カカオの風味がしっかり感じられるココアドリンクは彼の自信作で、美味しいと言ってもらえることが何よりの誇りです、と語ってくれました。

今後は、「パプアの新世代」をテーマにしたフィルムを作りたいと意気込むパプアの奇才。さらなる活躍に乞うご期待です。

若井俊宏(わかい・としひろ/ATJ)

パプアのカカオ関連商品はAPLASHOPでも販売中です♪

ダヌさんの自信作!カカオキタカフェのココアドリンク「ICE COTU」

カカオ産地のパートナー、カカオキタ社のカフェで働くダヌさんが考案したココアドリンクのレシピをご紹介します。

実際にインドネシア・パプア州にあるカカオキタカフェで提供されているメニューと同じレシピです。

<材料>

・ パプアのココアパウダー:10 g

・リキッドパームシュガー:30 g

・キャラメルシロップ:15 g

・牛乳:60 ml

・ 水:30 ml

・氷:70 g

・クラフトチョコレート(カカオ67%):適宜

<作り方>

①水を沸騰させて、ココアパウダーを加えよくかき混ぜる。

②①にパームシュガーとキャラメルシロップを加えとろみがつくまでよくかき混ぜる。

③②をグラスに注ぐ。

④牛乳をスチーマーにかけて泡立てる(ミルクフォームを作る)。

⑤氷を③に加えた後、ミルクフォームを液体の上にフワッとのせる感じで丁寧に盛り付ける。クラフトチョコレートを削ってミルクフォームの上に散らして完成!

現地仕様なので甘味がかなり強めです!お家でお試しの際は、甘さはお好みで調整してください。糖分(パームシュガーとキャラメルシロップ)をマスコバド糖の黒みつで代用可能です。その場合は、25gに置き換えてお試しください。また、牛乳はミルクフォームにせずそのまま使ってもおいしく作れます。

レシピで使っているパプアのココアパウダーは、APLASHOPでも販売中です♪

レシピで使っているパプアのココアパウダーは、APLASHOPでも販売中です♪

パプアのカカオ生産者の声をご紹介 from インドネシア

人と自然にやさしい経済活動によってパプアの村落部コミュニティの自立をめざそう!と、カカオキタ社(以下、カカオキタ)がインドネシア・パプア州でカカオの民衆交易に取り組み始めてから約8年の時が経過しようとしています。人との関係性や連帯を基盤にした事業なので、カカオ豆の買付時も生産者とのコミュニケーションを大切にしています。

カカオキタ社と出会ってからの変化

生産者とカカオキタのある日の話し合いの一部をご紹介します。

「カカオキタにカカオ豆を売り始めてからどんなことを感じていますか?」と聞いてみたところ、「カカオキタと出会ってから、大きな変化を実感しています。

カカオ豆から得た現金を銀行に貯金するようになりました。また、私たちが育てたカカオから作るチョコレートも食べられるようになりました」と、生産者の答えは異口同音に好意的なものでした。

カカオキタでは、2015年から生産者がカカオを売って得た現金収入の一部を町の銀行に預け入れる貯蓄プログラムを実施してきました。また、最近では生産者から買付けたカカオ豆でチョコレート菓子を自家製造し、カフェでの販売を始めています。

女性の生産者ラヘル・イウォンさんは貯蓄プログラムで孫の教育費を積み立てています。また、いざという時のためのお金を安全な場所(=銀行)に置いておけることがありがたいと言います。銀行への預け入れは、親戚からお金を無心された時にノーと言えない伝統的社会のジレンマに対してひとつの解決策になっているようです。

カカオキタの存在が生産者のカカオに対する理解に変化をもたらしたと話すのはエサウ・タルコさんです。「以前は、多くの生産者がカカオ畑の手入れを怠り、自分で豆の発酵をする人も少なかったです。けれどもカカオキタによる買付が始まってからは多くの生産者がアドバイスに沿って発酵作業をしっかりするようになりました」

お互いが支え合う関係性

また、多くの生産者が口にしたのは、「カカオキタを通じて確かな売り先があることがありがたい」ということでした。パプアのチョコレートを日本で食べている消費者が遠く日本から訪れてくれることも大きな励みとなっているようです。カカオ豆を丁寧に発酵させることで定評のあるヨルダン・カッセさんは「日本の皆さんに私たちのカカオが良いと認められることが私や村の誇りになっています」と語りました。

生産者の一人ジョン・タルコさんは1980年代に1haのカカオ畑を開きましたが、都市部から来る買付人にカカオを売ることでは将来の展望が見えず、カカオ畑を放置してしまっていたそうです。

ジョンさんは、カカオキタが生産者の問題に関心を寄せていることを知り、再びカカオの栽培を始めたと言います。

生産者グループの中心にいるヤフェット・ヨシュアさんは、「以前は森だったところも今はカカオ畑らしくなってきました。買い手がわかることで、カカオの価値を再び見直すことができました。

荒れた森や古いカカオの樹を手入れして、再び実がなるようにしました。その結果、収穫量が増えています。生産者のやる気はカカオキタがいるからこそ、そしてカカオキタのやる気も私たち生産者がいるからだと思います。つまり、私たちはカカオでつながってお互いに支え合っています」と、関係性を強調しました。

身体に不自由がありながらもカカオ栽培を人一倍がんばっているマルティン・タルコさんは、良いカカオを作る秘訣はカカオの木に「話しかけることだ」と嬉しそうに教えてくれました。

現在コロナ禍で困難なこともありますが、カカオキタはパプアの生産者と日本の消費者との関係性をより深め、民衆交易で小さなコミュニティが自立発展できるようにしたいと気持ちを新たにしています。

津留歴子(つる・あきこ/カカオキタ社)

注:カカオキタ社:パプア州のカカオ生産者が収穫したカカオ豆を集荷・加工し、日本に販売する事業体。「カカオキタ」とは、インドネシア語で「私たちのカカオ」という意味。

民衆交易産地における新型コロナウィルスの状況

新型コロナウィルスの世界的な感染拡大が続いています。民衆交易の現場では生産者たちがどのような生活を送っているのでしょうか。また、生産活動に影響や支障は出ていないのでしょうか。状況を産地ごとに随時報告します。

◆インドネシア(エコシュリンプ産地) ◆東ティモール(コーヒー産地)

◆インドネシア・パプア(カカオ産地) ◆パレスチナ(オリーブオイル産地)

=======================================

◆フィリピン(バランゴンバナナ・マスコバド糖産地)

=======================================

〇2020年8月14日

ダバオ(ミンダナオ島)で最終検品中のジェイソンさん

7月末から連日のように4,000人前後の新規感染者の発表があります。8月10日は6,958人に達し、その約60%はマニラ首都圏での感染者です。8月11日時点で、累計の感染者は139,538人、死者数は2,312人にのぼっています。陽性率は10%を超えてきています。感染者の48.5%が20代および30代で、死者数の61.7%が60歳以上で占められています。現在の感染者の内、約91%が軽症、約7%が無症状という状況です。

〇2020年7月6日

バランゴンの産地はすべて、現段階で政府による規制レベルの中で最も緩い地域に属しています。規制の緩和を受けて、現在出荷が止まっているバランゴンの産地はありません。オルタートレード・フィリピン社スタッフも通常の体制に戻っていますが、マスク着用やソーシャルディスタンス、出社時の検温など実施しています。州境を超える長距離バスはまだ運行されていなかったり、フィリピン国内での島間の移動は依然として禁止されているため、職員が産地を訪ねることはまだ困難です。

〇2020年5月11日

全国の感染者の7割近くを占めるマニラ首都圏では依然としてロックダウンが継続されています。一方、バランゴンバナナの産地は感染者数が少ないため、隔離措置や市町村をまたぐ移動も緩和されました。西ネグロス州では農業、漁業、病院、小売業などは全面的に、生活必需品以外の製造業、床屋、修理業などは50%の事業再開が可能となり、日常の暮らしが徐々に戻りつつあります。ネグロスではバランゴン生産者やスタッフに感染者は出ていないとのことです。

バナナを運ぶトラックに貼られた通行許可書(ミンダナオ島)

〇2020年4月17日

マスコバド糖およびバランゴンバナナの産地であるネグロス島においては、東京に比べるとかなり感染者数が少ない段階で、西州が3月30日、東州が4月3日からロックダウン(都市封鎖)になっています。4月15日時点では、都市封鎖の期間は西州は4月30日まで、東州は5月2日までとされています。(共に当初の予定よりも延長されています。)

ロックダウン後は、人の移動が厳しく制限され1世帯に1枚の外出許可書が配布されました。家から外出できるのは1人のみで、外出時にはマスク着用が義務付けられています。自治体をまたいでの移動も厳しく制限されているほか、飛行機や船を使ってのネグロス島と他島間の人の移動は停止されています。

貨物については規制の対象外で、農家は外出制限の対象外であるため、ネグロス島でのバランゴンバナナの出荷はなんとか継続できる見込みです。

しかし、州内の自治体によって規制内容が異なるケースがあったり、検問強化で激しい交通渋滞が発生したりと、日ごとに状況が変化している中で、バランゴンバナナは生産者にとって貴重な収入源であるため、集荷を担うスタッフは出荷が継続できるように尽力してくれています。

=======================================

◆インドネシア(エコシュリンプ産地)

=======================================

〇2020年4-6月の状況

インドネシアにおける新型コロナウイルスの拡大は、首都ジャカルタから始まり、そこから各地に広がったと考えられています。2020年3月31日付大統領令において公衆保健緊急事態が宣言され、新型コロナウイルスへの迅速対応における大規模社会的制限に関する政令が発布されました。具体的には、学校の休校、職場の業務休止、宗教活動の制限、社会文化活動の制限、交通手段の制限など、細かく定められています。

6月17日現在、新型コロナウイルスによる全国の感染者が3万8277名、死者2134名と広がっており、政府は国内の移動制限(陸路、空路、海路の旅客の往来を原則禁止)や、夜間の営業禁止など、厳しい措置を取っています。

ATINA工場敷地内に入る前には丁寧な手洗いが必要

しかしながら、飲食産業に関しては、パンデミック(世界的な感染爆発)下においても「健康を守るためのプロトコール(規定)」を適用したうえでの業務継続は可能である、という産業大臣の決定があり、オルター・トレード・インドネシア社(ATINA)でも、加工工場のすべての部門で規定をしっかり守りながら操業を継続しています。

■生産者とのコミュニケーションを大切に

新型コロナウィルスの拡大は、水産業を含めて各界に多大な影響を及ぼしていることは紛れもない事実です。しかし、エコシュリンプの養殖池における実務的な問題はまったくなく、エコシュリンプの生産者は通常通り、養殖池での生産・収獲を続けてきています。一方で、感染拡大を防ぐための地域における防疫対策は強化され、各地の生産者たちは養殖池エリアへの外部者のアクセスを制限し、基本的に地元住民(生産者)しか入域できないようにしています。けれども、ATINAの監査員は例外として、養殖池を訪問することを認められています。必ずATINAの制服を着用し、身分証明書を所持して地域の検問を通過することがルーティーンになっています。当初、外部からの来訪者を嫌がる生産者もいましたが、ATINAは地域の生産者のリーダーと協議し、エコシュリンプが事前監査がルールであることをあらためて理解してもらったうえで、 監査員による養殖池の訪問と監査を実施しています。

生産者にとっての障壁は、優良な稚エビの入手がしづらくなっていることです。品質の良い親エビはアチェ※から届いていますが、新型コロナウィルスのパンデミックによって、多くの飛行機の運航中止や減便が続いており、いつ通常に戻るかはわからない状況です。また、シドアルジョにある多くの工場は、市場からの需要が止まったことで、操業を減らしたり、止めたりせざるを得なくなりました。当初は、こうした一般的な状況を見て、一部のエコシュリンプ生産者は、自分たちが収獲したエビも買ってもらえないのではないか、というようなパニックに陥った人もいました。しかし、ATINAはすぐに各地の生産者とコミュニケーションをとりました。東ジャワのシドアルジョとグレシックでは、監査スタッフが生産者を訪問し、また、南スラウェシのピンランでは、オンラインビデオ会議ツールを活用して、通常通りのスケジュールでエコシュリンプの買い付けを実施することを説明したので、生産者の不安はすぐになくなりました。

■南スラウェシでの買い付けを休止

しかしながら、5月中旬、スラウェシ島のマカッサルとジャワ島のスラバヤを結ぶ飛行機の運行が突然止まるという事態になり、ATINA工場まで航空便でエビを輸送しているため、ピンランでのエビの買い付けを休止せざるを得なくなってしまいました。当然ながら、ピンランのエビ生産者たちは大きな不安を感じていますが、どうしようもない状況であるということには理解を示してくれています。ただ、残念なことに、ATINAの買い付けがストップしてしまって以降、養殖池からエビが盗まれるという事件が発生しているとの報告が届いています。

このように、エコシュリンプの生産者も直接的、間接的な影響を受けていますが、生産者と消費者の関係性をより強くすることで、共に新型コロナウィルスの世界的パンデミックの時代を乗り越えたいと強く思います。(報告:ATINAヘンドラ・グナワン)(APLA機関紙『ハリーナ』2020年8月号特別報告から)

※スマトラ北端に位置し、西はインド洋、東はマラッカ海峡、北はアンダマン海に面している。2004年12月に発生したスマトラ島沖・津波では約13万人もの死者数が出るほど、甚大な被害を受けた。

=======================================

◆東ティモール(コーヒー産地)

=======================================

〇2020年4-5月の状況について

東ティモールでは2020年3月27日に1カ月の期限付きで非常事態宣言が発令され、28日から、移動、5人以上が集まること、不要不急の屋外での活動、宗教行事や慶事行事が制限されました。学校もすべて休校となっています。その後国会で2度の延長が通り、6月中旬現在も非常事態宣言下にあります。

独立から今年で18年目を迎える小さな島国、東ティモール。医療インフラに限りがあること、隣国インドネシアで感染が拡大していることなどから、感染拡大を防ぐための措置が続いています。

APLAの現地スタッフや首都ディリ在住の松村優衣子さんから話を聞く限り、非常事態宣言が発令された直後は、市民の多くは新型コロナウイルスについてわからないことが多いことからある種のパニックや恐怖に襲われ、家にこもって過ごす人がほとんどだったそうで、ディリ市内は閑散としていたそうです。しかしながら、1週間ほど経つと、状況に慣れてきた人が多く、だいぶ落ち着いてきたと言います。ディリなどでも日用品を販売するお店は、1家庭に1人のみの来店、開店時間を短くする、手洗いとマスク着用を徹底するといった対策を取りながら当初から営業を続けていましたが、東京で緊急事態宣言の発令について報道された時のような「買い占め」は発生しなかったといいます。そもそも金銭的な余裕がない市民がほとんどで、「買い占め」をできる人が少ないという事情もありそうです。なお、政府は、非常事態宣言下の経済状況を鑑み、1世帯につき100米ドルの補助金の支給を発表しましたが、実際に支給がされ始めたのは、6月に入ってから。対応の遅さは日本も同じですね……。

■コーヒー産地では

エルメラ県のコーヒー産地からは、町で週に1〜2度開かれる定期市が開催されないことで、自分たちが作った野菜を売る場所がなくなる、生活に必要な日用品やお米などを購入することができない、といったことから、大きな不安を感じているという声が届いてきていました。これに対して、現地のオルター・トレード・ティモール社(ATT)では、5月前半に667世帯に米、食用油、石けんの支援を実施したそうです。コーヒーの買い付けに使うトラックにディリで購入したそれらの物資を積み込み、エルメラ県内各村のコーヒー生産者グループに運ぶ様子は、こちらから動画でご覧いただけます。なお、エルメラ県ではコーヒーの収穫シーズンが始まりました。生産者が収穫・加工したコーヒーの買い付け、輸出という一連のプロセスに大きな影響が出ないことを心から祈るばかりです。

APLAは、この間、コーヒー生産者地域での作物の多様化やエルメラ県内の公立学校での学校菜園・環境教育活動を続けてきましたが、非常事態宣言下においてはディリ在住のスタッフが移動することも難しく、活動は休止せざるを得ない状況が続いてきました。現在状況を見ながら、スタッフたちは活動を再開させる準備を進めています。(APLA機関紙『ハリーナ』2020年8月号特別報告から)

=======================================

=======================================

〇2020年8月1日

パプア州全体では感染者数1211名、その多くは、現地パートナーのカカオキタ社が活動するジャヤプラ県に集中(854名)しています(6月12日現在)。ジャヤプラ県では、医療施設が十分でない事もあり、3月から空港と港を封鎖するなど、早めにCOVID-19対策を進めていますが、市場などの人が集まる場所でクラスターが発生しています。

カカオキタ社の事務所がある町の大通りでも、COVID−19対策の啓蒙のためのバナーが至る所に掲げられ、町中の食堂、商店、スーパーの入り口には、臨時の手洗い場所と石鹸が設置されています。スーパーをはじめ商業施設の入り口では警備員による検温と手の消毒を求められ、予防対策はかなり徹底しています。

この間、政府により午後2時以降の外出・移動規制が出されていたため、カカオキタのスタッフたちも生産地の村でのカカオ豆の買い付けは、早朝に出て昼過ぎには戻るという形を取り、午後の活動を休止していました。村での生活には何も変わりがないことが確認できていましたが、6月に入り規制が緩和されたことから、町の人びとの暮らしも徐々に通常に戻りつつあります。

また、カカオキタでは生産者の生産物(カカオ、マンゴー、野菜など)を使ったアイスクリームやお菓子の製造・販売を行うカフェのオープンに向けて準備を進めてきていましたが、COVID-19対策のために、飲食はまだ始めることができていません。それでも、アイスクリームやお菓子の持ち帰り販売を積極的に行なっています。カカオキタの若手スタッフと地域の起業家やNGOとがつながり、COVID-19予防を兼ねたアイスクリームの販促キャンペーンの活動を展開してきました。

このキャンペーンは、カカオキタのチョコレート・アイスクリームを購入してもらうと、市場で働く女性たちに石けんやマスクを寄付するというもので、カフェのスタッフやSNSでつながった仲間たちがキャンペーンを立案し、製造や配送まで分担して作業しました。

キャンペーンの効果もあり、1ヶ月で過去最高の約2000個のアイスクリームを売り上げ、5月16日、キャンペーンスタッフ全員で州都ジャヤプラにあるPasar Mama Mama(お母さんたちの市場)を訪れて、そこで働く女性たちに石けんを配布しました。また別の日に、教会で布マスクを配布しました。

カカオキタカフェのマーケティングを担当するアプリは、「コロナウイルスの脅威が広がるなか、人びとへの啓発と感染の予防に貢献できるうえに、カカオキタの売り上げにつながるWin-Winのモデルになれば嬉しい」と話しています。(APLA機関紙『ハリーナ』2020年8月号特別報告から)

=======================================

=======================================

〇2020年4-5月に実施された支援活動(PARC)

パレスチナ農業復興委員会(PARC)はエルサレムやラマラといった主要都市だけでなく、パレスチナの食糧庫として知られるヨルダン川渓谷の農村部でも食料の配布を行いました。イスラエルで感染者数が激増し、イスラエル政府が同国内で働いていたパレスチナ人労働者に帰宅命令を出したため、収入の道が途絶えた家族、及び移動制限のため農産物を販売できなくなった農民を対象に行いました。

フードバスケットを届けている様子

フードバスケット

また、海外のフェアトレード団体や人道団体に協力を呼び掛けて1500家族にフードバスケットを提供しました。フードバスケットの中身は小麦粉や調味料、オリーブオイル、消毒用アルコールなどです。日本でも グリーンコープ生活協同組合連合会とオイシックス・ラ・大地株式会社が資金協力をしました。

〇2020年4-5月に実施された支援活動(UAWC)

食料配布の後、パレスチナ農業開発センター(UAWC)は「土地に戻って耕そう」キャンペーンに取り組みました。

家庭菜園でズッキーニを収穫

市場が閉鎖されたり、移動制限のため農産物が手に入りづらい状況となったことをうけ、自家消費用の野菜栽培が出来るように、短期間で育つキュウリ、ナス、トマト、オクラ、ズッキーニ、カボチャ、インゲン、スイカなどの夏野菜の苗を約3,000家族に配布しました。UAWCは2003年に在来種の種子銀行を設立し、パレスチナの気候風土で育まれた在来種の保存と普及に取り組んできましたが、その活動が役に立ちました。

住民たちは庭や空き地、屋上やベランダなど空間があればどこでも工夫して菜園を作りました。配った苗は最終的に40万本に達し、住民が新鮮で栄養ある野菜を手にすることが出来ました。

ペットボトルがプランターに

種子銀行で配布用の野菜苗を育てる

〇2020年3月31日

今月5日、初の新型コロナウィルス感染者が確認されました。場所はキリスト生誕の地として知られ、世界的な観光地でもあるベツレヘム市。翌日にベツレヘム市はロックダウン(封鎖)され、それから2週間以上にわたって封鎖が続いたため、食料、特に野菜が不足する事態になりました。

ベツレヘムに野菜を運ぶトラック

住民からの支援要請を受けたオリーブオイルの出荷団体パレスチナ農業開発センター(UAWC)は、ヨルダン川渓谷の農民に協力を依頼。200人以上の農民と8つの生産者組合が応えて、23日、UAWCが手配した4台のトラックに25トンもの野菜を積んでベツレヘムの市民に届けました。野菜はヨルダン川渓谷と西岸地区北部の農民が無償提供しました。

ウェブサイトの情報によると、パレスチナでは3月末までに100人以上が感染し、ヨルダン川西岸地区のすべての学校、大学、モスクや教会は3月5日から1か月間閉鎖されているそうです。パレスチナでも一日も早く新型コロナが収束するようにエールを送りたいと思います。

カカオキタ・カフェfrom インドネシア・パプア州

11月にると、パプアでは、家々からクリスマスソングが流れ、街ではクリスマスの飾り付けが始まります。カカオキタ社では、クリスマス前に「カカオキタ・カフェ」のプレ・オープンを目指して、建物の建築やメニュー作りが進められました。*1

「カカオキタ・カフェ」のはじまり

パプアの先住民族の人びとが育てるカカオを通じて、カカオ生産者と日本の消費者がつながり、ともに未来を作ろうという取り組みが始まり、地元NGOであるパプア農村開発財団(YPMD)*2を母体として、事業体の「カカオキタ(インドネシア語で“私たちのカカオ”の意)社」が設立されたのは2011年のこと。

インドネシア・パプア州は、ニューギニア島の西半分に位置し、先住民族の人びとが豊かな自然と共存した暮らしを営んできました。

一方で、天然資源を求める外部資本による鉱山開発、森林伐採などんほ大規模な開発が進められ、人びとは先祖代々の土地を追われることになり、その伝統的な文化と暮らしが脅かされています。

また、東南アジア地域の著しい経済発展の波は、パプアにも押し寄せており、外部から持ち込まれた生活様式やインターネットに氾濫する情報や娯楽は、伝統的な社会に変化を強い、人びとはその変化に直面しながら暮らす道を模索しています。

カカオキタ社の代表であるデッキーさんの元には、カカオ生産者をはじめ、生まれた場所や民族や組織を超えた多様な人びとが集まっています。皆で昼夜語り合い、ギターを弾き、歌を歌い、踊る。そうしたなかで、パプアの農村と周りの人びとをつなぎ、未来を語り、次の世代の活動へつなげていく場所として「カフェ」の構想が生まれてきたのです。

チョコレートから始まって

これまでにカカオキタ社は、先住民族の生産者が育てたカカオの輸出や、カカオ豆の購入代金を銀行口座に振り込む貯蓄プログラムなど、農村部の生産者の生計の向上を目指す取り組みを進めてきました。

また、地域の人とモノの循環を生み出す取り組みの一環として、2016年から地元パプアで、生産者のカカオを使った板チョコレートを売り始めました。しかし、都市部の一部のスーパーでは売られるようになったものの、限られた層に届けることしかできていませんでした。

そこで、カカオキタ・カフェでは、アイスクリームを一押しメニューとして出そうと計画中です。生産者が丁寧に育てたカカオ豆を磨り潰してペーストにしたものに砂糖とミルクを加えて混ぜ、凍らせただけのシンプルなアイスクリーム。

試しに売ってみたところ、美味しいいと口コミで広がり、カカオキタ社事務所にアイスを買いにくる子どもや大人が絶えない人気の商品になりました。皆が自分たちのカカオをいつでも味わえるようになったのです。

カカオだけでなく、森ではマンゴー、ジャックフルーツ、ココナッツなどさまざまな果物が採れます。カフェのメニューには、この村の産物を使ったアイスクリームやお菓子も販売する予定です。

「カカオキタ・カフェ」を創る

今、若手のアプリ、ジミー、ハンス、エリック、そしてちょっと年長のサルモンたちが中心となり、カカオキタ・カフェの構想づくりと開業に向けた準備を進めています。皆が挙げたカフェのコンセプト・キーワードは、①自然、②オーガニック、③カカオ生産者の暮らし、④生産者と街をつなぐ「バザール(市場)」。

カフェブーム到来中のインドネシア。パプアの街にも素敵なカフェがいっぱいできてきています。カカオキタ・カフェに取り組む若ものたちにとってもカフェはクールで素敵な場所。パプアの新しい世代の皆はどんな「カフェ」づくりを目指していくのでしょうか。

義村浩司(よしむら・ひろし/カカオキタ)

*1 生協から寄せられた寄付金を用いてカフェ開設の準備が進められています。

*2 YPMD(パプア農村開発財団)は、1984年の設立以来、インドネシア・パプア州の先住民族の村々で、農産物の共同出荷や飲料水プログラムの実施など、農民の生活の向上と経済的な自立の支援を続けてきました。

ATJ30周年 広がる協同のネットワーク

2019年、オルター・トレード・ジャパン(ATJ)は創立30周年を迎えました。ATJには前史があります。1980年代半ばに砂糖の国際価格が暴落したことをきっかけに、「フィリピンの砂糖壺」と呼ばれていたネグロス島で飢餓が発生しました。

深刻な事態を受けて、86年、日本ネグロス・キャンペーン委員会(JCNC、2008年APLAに再編)が設立され、飢餓に対する緊急救援を開始しました。しかし、農園労働者が支援に依存せず、事業を起こして自立することを応援するため、1987年、初の「民衆交易」商品であるマスコバド糖(黒砂糖)の生産、87年に日本への輸入が始まりました。

その後、マスコバド糖に続いてバランゴンバナナの輸入が構想された89年、生活協同組合(生協)、JCNCをはじめとする市民団体や個人による市民事業体としてATJが設立されたのです。

社名に込められた意味

「オルター・トレード」という社名は、英語の「オルタナティブ」(もうひとつの、代わりの、という意味)に由来しています。これには2つの意味が込められています。募金を集めて、貧困を解決するためのプロジェクトを実施する従来の国際協力の手法ではなく、国境を越えて市民が協力して経済活動を立ち上げ自立を支援するという、開発の在り方としてのオルタナティブです。

もう一つは生産者と消費者の関係の在り方です。ATJが設立された89年は、ちょうどバブルの時代の絶頂期、日本人の「飽食」がアジアの人びとの暮らしや環境を犠牲にして成り立っているという批判が起きていました。

フィリピンのミンダナオ島にある大規模なプランテーションで生産されるバナナや、台湾、インドネシア、タイといったアジア各地で造成された集約型養殖池で生産されるエビなどがその典型です。

そうした収奪的な消費を推し進めるのではなく、顔の見える交易を通じて互恵的な関係の橋渡しをするための会社がATJだったのです。民衆交易はJCNCに結集した市民による国際協力に、安全・安心な農産物の生産・消費により、環境や地域農業を守るという生協による産直提携事業が出会って生まれたといってよいでしょう。

韓国にも広がった民衆交易

その後、マスコバド糖、バランゴンバナナに続いて、フィリピン以外の国々と様々な商品の交易が始まります。粗放養殖エビ「エコシュリンプ」(92年、インドネシア)、コーヒー(93年、東ティモール、ラオスなど)、ゲランドの塩(02年、フランス)、オリーブオイル(04年)、カカオ(12年、インドネシア・パプア州)などへと展開します。

現在、ATJが取扱うのは7品目、その産地は12カ国に広がっています。さらに2000年代以降は、韓国の生協もマスコバド糖や東ティモールのコーヒー、パレスチナのオリーブオイル、バランゴンバナナなどを輸入するようになり、消費する側の横のつながりも生まれています。

エコシュリンプはインドネシアで古くから続く環境保全型の地場産業を守り、コーヒーの安定的な買い付けは国際市場の相場に左右される生産者の暮らしを支え、パレスチナの農民がイスラエル占領下で作るオリーブオイルを買い支えることが土地を守ることにつながります。

それぞれの商品の交易が地域の課題解決の一助となり、生産者や産地の住民が抱える政治経済的な諸問題を日韓の消費者に伝えるメディアとなっています。

「キタ」の精神は民衆交易のDNA

もっとも新しい民衆交易品はインドネシア・パプア州のカカオで作るチョコレートです。パプアでカカオの集荷・加工・輸出、生産者支援を行う事業体が「カカオキタ社」です。

インドネシア語で「キタ」とは、私とあなたを含む「私たち」という意味。カカオを生産する人、加工する人、出荷する人、チョコレートを製造する人、食べる人、そしてカカオを育む大地と森をも含めすべての仲間が協働することをイメージしてこの社名がつきました。

代表のデッキー・ルマロペンさんは、事業によって「みんなで一緒に幸せになる」という考えを大切にしています。経済のグローバリゼーションが進むに伴って、「持てる者」と「持たざる者」の格差が大きくなっています。

温暖化や異常気象などの環境問題も待ったなしの深刻な状況です。そうした状況下であるからこそ、国境を越えて生産者と消費者が「キタ」という意識をもってつながり、持続的な農業生産、暮らしや地域づくりを進めるという民衆交易の意義がますます重要になっているのだと思います。

小林和夫(こばやし・かずお/ATJ)

カカオ民衆交易をつなぐROSTRUMメンバー From インドネシア

エコシュリンプを製造するATINA社の従業員互助組合「ROSTRUM」。組合員の出資金や積立金を原資に組合員の日常必需品の共同購入や小規模融資、ATINA工場の食堂の運営などを担っています。

この他、組合の活動として、インドネシア・パプア州の生産者が育てたカカオがチョコレートになり、日本の人びとに届くまでの民衆交易の物流を支えています。

今回は、その活動についてROSTRUMメンバーのユディさんに聞いてみました。

ROSTRUMがパプアのカカオを支えるようになったのは2013年。

輸出港のスラバヤに近いという地理的な利点もあり、パプアから出荷されたカカオ豆を、その加工先のインドネシア珈琲カカオ研究所(ICCRI)へ移送し、加工されたカカオマス、バター等のカカオ製品をATINAのおひざ元のスラバヤ港へ運んで輸出するまでのお手伝いをしたのが始まりです。

現在は、パプア州で立ち上がったカカオキタ社の委託を受けて、カカオキタの委託先である①ICCRI(クラフトチョコレートを製造)、②テジャセカワンココアインダストリー社(カカオ豆をカカオマス、ココアバター、ココアパウダーに加工する工場)の2ヵ所で製造されたカカオ製品を集荷して、輸出のためのコンテナや航空便の手配、輸出書類の手配、そして積み込みの作業などをしています。

バレンタインシーズンを前にチョコレートが動き出す10~12月は、パプアから届いたカカオ豆の加工と輸出が一番忙しい時期となります。

例えば、ICCRIで加工されるクラフトチョコレートはATINAから173キロ離れたジャワ島東部から集荷されますが、手配したトラックは夜中にスラバヤを出発してICCRIでチョコレートを積み込み、その日の内にスラバヤに戻ってきます。

チョコレートは熱に弱く壊れやすいために冷蔵トラックを使いスラバヤまでの荒れた道路の振動で壊れないようにゆっくりと運んで来ます。

スラバヤに届いたチョコレートはATINAの倉庫でROSTRUMメンバーの手で保冷箱に詰め替えられ、ドライアイスを充填して翌日にはスラバヤ空港に運んで航空貨物として成田空港へ向けて送り出します。

「同じインドネシアで民衆交易を続けてきた仲間として、そしてROSTRUMの活動の幅が広がり収入にもつながるというメリットもあり、これからも出来る限りの協力を続けていきたいです。」と語るユディさん。まさに縁の下の力持ちです。

義村浩司(よしむら・ひろし/ATJ)

【PtoP NEWS vol.29 2018.12】パプア・クラフトチョコレート「CACAOKITA PAPUA」の美味しさの秘密 from インドネシア

森からはじまる

チョコレートが恋しくなる季節の到来です!

インドネシア・パプア州のカカオ産地では今年もカカオ豆の収穫が始まっています。

パプアのカカオ栽培は、1950年代に当時この地域を統治していたオランダが苗を持ち込んだのが始まりでした。

その後1969年にパプアがインドネシアに併合されてからも、インドネシア政府がカカオ栽培を奨励したため生産者は増えました。

しかしながら、国際市場価格に左右され、買付価格が不安定なことに生産者の不満も多く、近年、カカオの木は鬱蒼とした森の中で放置される状態が続いてきました。

カオキタ社は、パプア州のカカオ生産者が収穫したカカオ豆を集荷・加工し日本へ販売しています。

2012年の活動開始以来、生産者とがっぷり四つに組んでカカオ栽培を改善するプログラムを進めてきました。それは村の生産者が協働でカカオの森の手入れをするというとても基本的な取り組みですが、これにより今まで他の樹木に埋もれていたカカオの木が姿を現し、太陽の光が十分に注ぐようになり、カビを原因とする病気や病害虫による被害が減ってきました。その結果、2018年前半には良質なカカオがたくさん収穫できました。

発酵

収穫されたカカオポッド(カカオの果実)から取り出した種(生豆)を発酵、乾燥させるといわゆるカカオ豆となります。

生産者はこれまで政府に指導された方法でカカオの生豆を発酵・乾燥させていましたが、日本のチョコレート作りの専門家から、周囲の気候に合わせ温湿度計等を用いて発酵状態をモニターする方法を教わりました。

それ以来、カカオキタの発酵担当者は毎日午前11時と午後6時に発酵箱内の豆の温度を計測し、発酵の終点を見極めて乾燥に回すなど、発酵の方法にも工夫を凝らしています。こうした積み重ねで、しっかりと発酵した風味の良い豆を作ることができるようになりました。

カカオ豆からチョコレートへ

こうして作られたカカオ豆は、ジャワ島の東部ジェンブル市郊外にあるインドネシア珈琲カカオ研究所(ICCRI)に運ばれます。

ICCRIはオランダ植民地時代の1911年にコーヒーとカカオの品種改良や栽培技術の普及のために設立された研究所ですが、所内の一角に機械工房があります。

毎日キーン、ガリガリーと鉄板を切り貼りしてチョコレートを作る機械を製造し、地域の生産者に届けています。

工房の創設者スリムラト博士はドイツでチョコレートの加工を学んだ後、生産者や地域の人びとが、自分たちの手でチョコレートを作って販売出来れば収入も増えて地域の活性化にもつながると考え、小規模で安価な製造機械の開発と加工技術の普及を20年以上前にスタートしました。

小さな工房の手作りチョコレート

ICCRI内にはここで作られたチョコレート製造機械を備えた小さな工房があり、ICCRI内の農場や近隣のカカオ生産者のカカオ豆を使って色々なチョコレートを製造し地元で販売しています。カカオキタは、この一角にパプア州産カカオ専用の工房を設け、クラフトチョコレートを作り、日本とパプアの人びとに届けています。

ICCRI内にはここで作られたチョコレート製造機械を備えた小さな工房があり、ICCRI内の農場や近隣のカカオ生産者のカカオ豆を使って色々なチョコレートを製造し地元で販売しています。カカオキタは、この一角にパプア州産カカオ専用の工房を設け、クラフトチョコレートを作り、日本とパプアの人びとに届けています。

中南米や欧州では古くから小さなチョコレート工房が町に点在し、チョコレートが作られてきました。スパイスや砂糖と共にお店の中でザリザリと磨り潰して固めたザクザクのチョコレートは地元の人びとのおやつとして愛されています。

ここカカオキタの工房では、職人の手で毎日少しずつチョコレートが作られています。しっかりと発酵・乾燥されたパプアのカカオ豆には、ほのかに甘酸っぱい森の果実の風味が残っています。

「このカカオのおいしさを届けたい」というカカオキタの想いを受けたICCRI工房の職人たちは、カカオ豆を小型の焙煎機で少しづつ焙煎し、焙煎度合と味を確認しながら、カカオの果実の風味が残る様に少し浅めで焙煎を止め、ゆっくりと殻を取り除き、すり潰し、砂糖を加えてさらに数日間練り上げて行く作業を続けています。

パプアの森で育ったカカオは、ここで森の果実の香りを残したまま、ちょっと無骨な板チョコレートに変わり、日本やパプアの人びとに届けられているのです。

津留歴子(つる・あきこ/ATJ)

義村浩司(よしむら・ひろし/ATJ)

パプアからの便り Vol.06 発行/2018年12月26日

パプアのチョコレートをいつも応援してくださってありがとうございます。

今回の便りではスラバヤから11月19日に出港したコンテナカフェが、12月6日、YPMD(パプア農村発展財団)内にあるカカオキタの事務所に到着したことをお知らせします。

コンテナカフェはアジア民衆基金(APF)からの融資とATJ株主団体からお寄せいただいたカンパを資金源として計画した「チョコ工房&カフェ」の取り組みの第一段階です。第二段階

はチョコ工房の設置となりますが、まずは皆が集うカフェを立ち上げ軌道に乗せたいと思っています。

カフェと聞くとコーヒーショップを連想されるかも知れませんが、カカオキタのカフェはアイスクリームを中心としたメニューでスタートさせる予定です。

年間通して摂氏30度を超す熱帯気候のパプアでは、喉を冷たく潤すアイスクリームはとても魅力的です。現にカカオキタでは一年ほど前から手作りでパプア産カカオ100%のチョコレートアイスを作って事務所で販売していますが、口コミで外から買いに来る人も増えてきました。

「アイスならいける!」と自信を持ったカカオキタは、20フィートコンテナをカフェ仕様に改造して、ここでアイスクリームを対面販売することにしました。アイスクリームもジェラードやソフトクリームとレパートリーも広げる予定です。ソフトクリームを嬉しそうに頬張る子どもたちの笑顔が想像できて、今からワクワクします。

さて、そのコンテナカフェの本体がアイスクリームやチョコ菓子を製造する機械を載せて、はるばるジャワ島(スラバヤ)から12日間の船旅のすえ11月30日、パプア(ジャヤプラ)に入港しました。

そこから荷卸しの順番を待つことさらに一週間、12月6日の朝、「コンテナが船から下されたので、今日の午後3時ごろ事務所に届けます」と連絡を受けました。

午後3時少し過ぎた頃、まずコンテナを持ち上げるフォークリフトが警察に誘導されながら事務所に到着しました。(フォークリフトは一般車両ではないので、警察が伴走することが義務付けられているようです。)

さっそくフォークリフトはコンテナを載せる土台に上がろうとしましたが、土台が地表から30 cm程高くなっており、そこに上がる斜面を作っていたものの土が緩すぎてタイヤが空転してしまいました。あわてて板や石で補強して、フォークリフトは何とか土台に乗り上がりました。

そうこうしているうちに、コンテナを積んだトラックが事務所に通じる細い道に入ってきました。コンテナの上には人が乗り、低く垂れている電線を棒で押し上げながら徐々に近づいてきます。

スラバヤからコンテナを出すときに荷物の積み込みに立ち会ったハンスが誘導、皆から「オーライ、オーライ」の声援を受けながらコンテナを搭載したトラックがゆっくり事務所敷地内に入ってきました。

コンテナを土台に載せる前に、荷物の積み出しを行いました。コンテナの錠はノコギリでごしごし切っていきます。その間、皆の視線はこれから開けられる扉一点に集中。気が付いたらYPMD事務所内の人が全員出てきてカカオキタスタッフと共にコンテナの扉が開かれるのをドキドキ・ワクワクの面持ちで待っていました。(YPMDは他のNGOに部屋を貸していて、いわばNGOアパートのようなのです。)

さあ、ようやくコンテナの扉が開かれました!先のハンス君がコンテナに飛び乗って中の様子を確認。彼がスラバヤで荷積みしたときとまったく同じ状態で物品の破損もないことにまずはホッとしました。それから後は次から次へと手際良くカフェ設備機材を運び出す作業です。力持ちのパプア人、こういうとき本当に頼もしいです。

さて、コンテナはあっという間に空になり、いよいよ土台の上に載せる作業の開始です。土台はフォークリフトが動き回るにはぎりぎりの狭さで、オペレーターも汗だく。周りで見ている私たちもフォークリフトが土台から落ちるのではないかとハラハラしました。

そして、ここでアクシデントが・・・。フォークリフトがコンテナをトラックから引き揚げた途端、その重みで土台の一部がミシミシっと陥没してしまったのです!その部分に石がきちんと埋め込まれていなかったようです。デッキーさん(カカオキタ代表)の表情が一気に険しくなり、土台づくりの責任者ヨセフさんは真っ青!(幸いコンテナを置く場所は強固で問題ありませんでした。)

フォークリフトに持ち上げられたコンテナは、「もっと右、いや左!」などといろいろな声が飛び交うなか、空中を何度がグルグル舞い上がった後、何とか正しい位置に設置できました。「あー、良かったぁ」と緊張の糸が緩み、気がつくともう日が暮れる時刻でした。

コンクリートの土台の上にポツンと置かれたコンテナカフェ。カカオキタの新しい仲間になりました。このカフェに息を吹き込む作業がこれから始まります。夢を形にする一歩を踏み出しました!

(報告:ATJ 津留歴子)

【この便りについて】

株式会社オルター・トレード・ジャパンが取り組むインドネシア・パプア州のカカオ民衆交易プロジェクトの、顔の見える関係だからこその産地の情報をお届けします。このカカオ民衆交易では、「パプア人の、パプア人による、パプア人のためのカカオ事業」を現地で推進すると同時に、カカオを作る人、チョコレートを食べる人が相互に学び合い、励まし合いながら人と自然にやさしいチョコレートを一緒に創造していくことを目指しています。

HP:https://altertrade.jp/cacao