エコシュリンプ事業30年の歩み fromインドネシア

生産者の創意工夫の積み重ねと土地の自然の力を活かした「粗放養殖」によって健やかに育まれたエコシュリンプ。稚エビ放流後は人工飼料・抗生物質を一切投与せず、収獲後も黒変防止剤、保水剤を使用していない安心・安全なエビの輸入が始まってから2022年で30年が経つことになります。

今でこそ生産者と消費者の交流なども可能となり、養殖池の確認などの管理体制も整い、生産者はエビ養殖だけでなく地域の課題解決にも取り組み始めていますが、輸入開始当初は手探りの状態でした。様々な困難に直面しながらも、多くの方々の支えもあり、今日まで続けることができているエコシュリンプ事業の30年の歩みを、一緒に振り返っていきたいと思います。

環境に優しい養殖エビとの出会い

エコシュリンプ事業が始まった1992年、日本人が食べるエビは主に東南アジアの国々から輸入されていました。マングローブ林などを養殖池に転換し、大量の人工飼料とエビの病気を防ぐために抗生物質を使用する集約型養殖池で育てられ、加工時にも黒変防止剤、保水剤が使用され、まさに「薬漬け」のエビを日本人は食べていました。

そのような状況下で、「産地の環境に負荷を与えず、家族が安心して食べられることができるエビが欲しい」という日本の消費者の想いと、ジャワ島東部のグレシックで「土地は子孫から預かりもの。だから壊さないようにしなければいけない」という考え方に基づいて、エビの粗放養殖に取り組んでいた生産者との出会いから、エコシュリンプ事業が始まりました。

当時、生産者との関係は粗放養殖エビの買付が中心でしたが、生産者や産地がわかるエビを輸入するというのは、画期的な取り組みでした。

2003年に現地法人であるオルター・トレード ・ インドネシア社(以下、ATINA)が設立され、養殖現場の管理体制を整え、外部委託していた冷凍加工も工場を借りることで内製化することで、養殖から製品加工、輸出までの一貫した管理体制を整えました。2013年からはATINA自社工場で加工をしています。

エビの売買を超えた事業をめざして

近年、インドネシアでは急速な都市化・工業化による地域環境の悪化が問題になっています。地域の自然の力を活かした「粗放養殖」を続けていくためには、地域の環境を守っていく必要があり、地域環境に対する生産者の危機意識は年々高まっています。

東ジャワ州の産地では、2012年にエコシュリンプ生産者とATINA職員が、エビの粗放養殖を続けていける地域環境を維持することを目的に、KOINという環境NGOを立ち上げました。KOINは川の汚染を防ぐために地域での石けん普及運動、マングローブの植林などといった活動を続けてきましたが特に大きな成果をあげているのがエコシュリンプ産地に隣接する村で行っているゴミ回収プロジェクトです。

インドネシアでは、行政によるゴミ回収の仕組みが整備されていないため、KOINのメンバーは、ゴミ箱を設置し、回収する仕組みを自分たちで作りました。今では活動の一部が地域の行政に引き継がれるなど、持続可能な取り組みへと発展しています。

南スラウェシ州の産地では、ATINAは「アジア・シ—フード・改良改善機構(ASIC)」との活動を通じて様々な活動をしています。今まで経験に頼って行ってきた粗放養殖を、水質検査など科学的に検証する取り組みをすることで、エコシュリンプが安定的に養殖できるしくみの構築を行い、マングローブを植林することで、良質な水の確保など環境を考慮した取り組みも行っています。養殖技術だけでなく、地域の女性を対象とした研修を通じて、女性の地位向上などにも取り組んでいます。

また、KOINの活動に触発されたスラウェシの生産者たちは、2020年にKONTINUという環境NGOを立ち上げ、スラウェシ島でも地域の環境問題を解決する取り組みが展開されています。

この30年間で、様々な課題を解決しながら発展してきたエコシュリンプ事業。生産者、ATINAの挑戦はこれからも続きます。

黒岩竜太(くろいわ・りゅうた/ATJ)

新着レポート

-

エコシュリンプ

エコシュリンプ<今月のおいしい>社員食堂の人気メニュー② 2025年12月24日

-

バランゴンバナナ

バランゴンバナナ【バナナニュース369号】西ネグロス州ランタワンより: バランゴンバナナ栽培の大ベテラン・エディさん 2025年12月10日

-

マスコバド糖

マスコバド糖おみやげオブザワールド~「砂糖の島」ネグロス、「果物の島」ミンダナオ島。~ 2025年12月5日

-

バランゴンバナナ

バランゴンバナナ台風ティノ被害!緊急支援を実施しました。 2025年12月2日

-

オリーブオイル

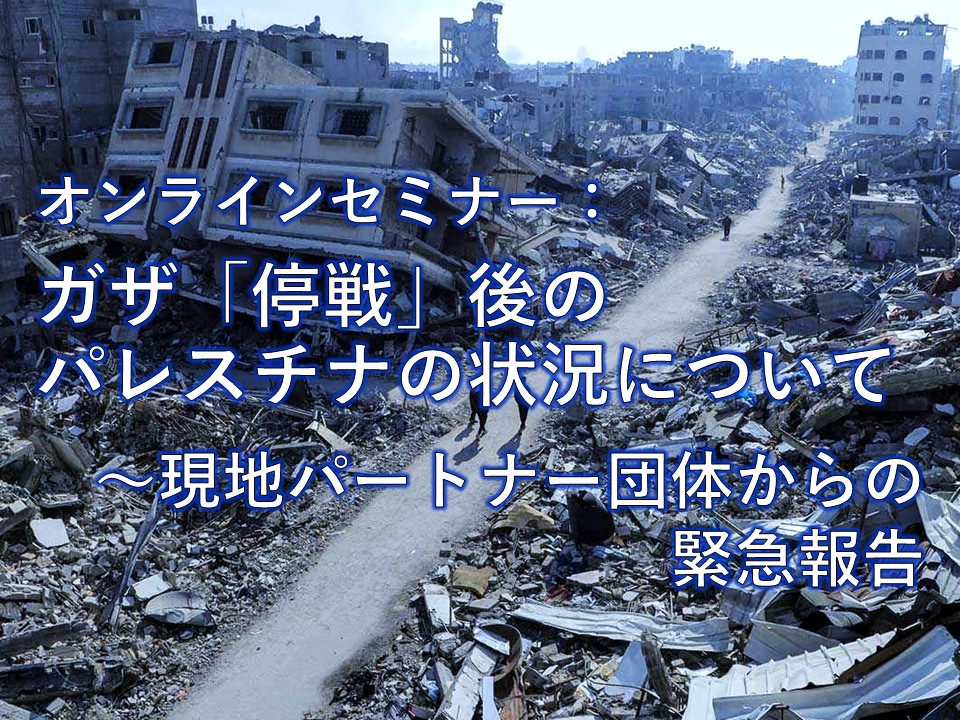

オリーブオイル【中止のご案内】オンラインセミナー: ガザ「停戦」後のパレスチナの状況について〜現地パートナー団体からの緊急報告 2025年12月2日

-

コーヒー

コーヒーペルーから生産者協同組合の代表が来日! 2025年11月26日