投稿者: okubo

食のギャラリー/塩「オリーブ塩納豆」

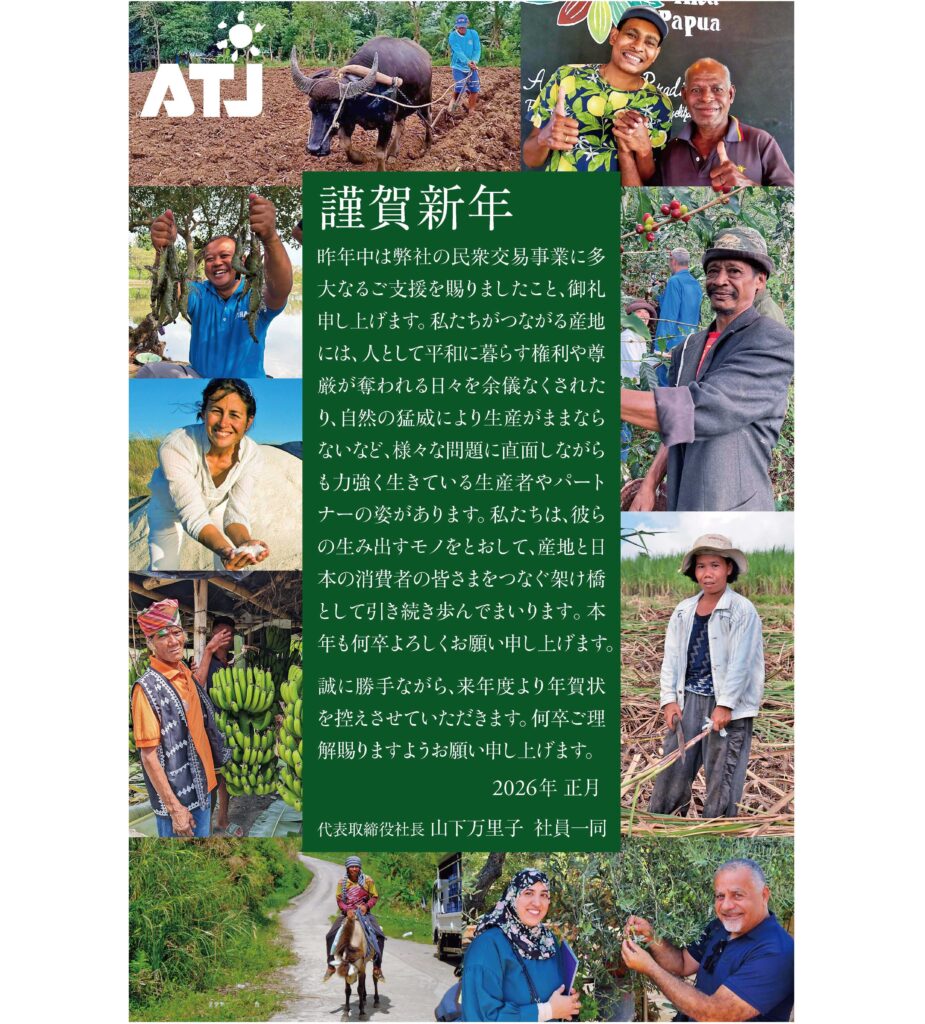

謹賀新年

昨年中は弊社の民衆交易事業に多大なるご支援を賜りましたこと、御礼申し上げます。

私たちがつながる産地には、人として平和に暮らす権利や尊厳が奪われる日々を余儀なくされたり、自然の猛威により生産がままならないなど、様々な問題に直面しながらも力強く生きている生産者やパートナーの姿があります。

私たちは、彼らの生み出すモノをとおして、産地と日本の消費者の皆さまをつなぐ架け橋として引き続き歩んでまいります。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

代表取締役 山下万里子 社員一同

食のギャラリー/バランゴンバナナ「マスコバド糖バナナトースト 」

<今月のおいしい>ATINA社員食堂の人気メニュー②

エコシュリンプの製造・出荷を担っているオルタートレード・インドネシア社(ATINA)の社員食堂ランチ第2弾は、7月のある日のメニューです(第1弾 <今月のおいしい!>社員食堂の人気メニュー はこちらから)。サユール・ロデ(野菜のココナッツミルク煮)、ダダール・ジャグン(トウモロコシのフリッター)、イカン・グラミー・ゴレン(グラミーのフライ)、いずれもインドネシアの伝統的な料理です。

1)サユール・ロデ(野菜のココナッツミルク煮)の作り方

サユールはインドネシア語で野菜を、ロデはココナッツミルクで柔らかくなるまで煮込んだ野菜料理を指します。サユール・ロデはジャワ料理の人気のあるメニューの一つです。ココナッツミルクと伝統的なスパイスの組み合わせが醸し出す美味しさが特徴で、普段は色とりどりの野菜にテンペ(大豆の発酵食品)や豆腐を混ぜて食べることが多いですが、この時期のATINAの社食では若いジャックフルーツを使ったロデを提供しています。

〇材料

・主な材料:若いジャックフルーツ、ココナッツミルク

・調味料:赤玉ねぎ、ニンニク、赤唐辛子、カイエンペッパー(唐辛子を乾燥させて粉末状にした香辛料)、キャンドルナッツ、コリアンダー、ガランガル(ショウガ科の植物の地下茎)、ターメリック、ペッパーパウダー、レモングラス(注)レモングラスのみミキサーにはかけない。

〇調理方法

<下準備>ジャックフルーツの皮を切り落とし、きれいにして食べやすい大きさに切って柔らかくなるまで茹でる。

– 用意した調味料を混ぜ合わせる。

– 中華鍋にミキサーにかけた調味料とレモングラスを入れ、スパイスの香りが立つまで5分ほど強火で炒める。油は不要。

– 水を加え、強火で5分間沸騰させる。茹で上がったジャックフルーツを加える。

– その後、中火で8~10分加熱する。お好みで赤唐辛子を加えると、辛味と彩りが増す。

– 濃厚なココナッツミルクを加え、さらに5分、または沸騰するまでかき混ぜながら煮る。

– 塩と砂糖で味を調える。

完全に火が通ったらコンロを止め、すぐにお皿に盛る。

2)ダダール・ジャグン(トウモロコシのフリッター)の作り方

〇材料

・主な材料: スイートコーン、小麦粉

・その他の材料や香辛料:ニンニク、赤玉ねぎ、ローリエ(月桂樹の葉)、コリアンダー、長ネギ、塩、砂糖

〇調理方法

– トウモロコシの実を芯からとり外し、少し粒が残る程度まですりつぶす。

– 用意したスパイスをすりつぶす。

– 小麦粉、スパイス、すりつぶしたトウモロコシを混ぜる。

– とろみがつくまで水を加える(液体にし過ぎないこと)。

– 塩と砂糖はお好みで加える。

– 熱した油で揚げる。

3)イカン・グラミー・ゴレン(グラミーのフライ)の作り方

〇材料

・主な材料:グラミー(淡水魚)

・その他の材料や香辛料:ニンニク、ターメリック、塩、砂糖、レモン

〇調理方法

– 魚のうろこや汚れを落とし、数個に切る。

– 魚臭さを抑えるためにライムを加える。

– 水にスパイスを溶いた調味液に魚を漬け込む。

– カラカラになるまで油で揚げて、でき上がり。

取材:ATINAソーシャル・メディア・チーム

PtoP NEWS vol.71

PDFファイルダウンロードはこちらから→PtoP NEWS vol.71

食のギャラリー/エコシュリンプ「エビのガーリックパン粉焼き」

【バナナニュース369号】西ネグロス州ランタワンより: バランゴンバナナ栽培の大ベテラン・エディさん

西ネグロス州ランタワンに暮らすエディさん(75歳)は、1993年から栽培を続けているバランゴンバナナ民衆交易初期からの生産者のひとりです。現在は約400株を管理し、30年以上にわたってこの土地でバナナと向き合ってきました。

「始めたころは、肥料も使わずに育てていたから、今よりもずっと小ぶりだったね」とエディさん。今では丁寧に手入れを重ね、1房あたりの本数は当時の6〜8本から、11〜13本ほどに増えたそうです。1本1本の実もしっかりと大きく、長年の経験と愛情が感じられます。

エディさんのバナナは、他の生産者たちからも評判が高く、苗を分けてほしいという声が絶えません。カネシゲファーム・ルーラルキャンパス(KF-RC)*で栽培しているバナナも、実はエディさんの圃場から分けてもらった苗が元になっています。

*姉妹団体のNPO法人APLAが運営のサポートを行っている若手農民の研修農場。

ただし、エディさんの圃場は台風や強風の影響を受けやすい場所にあります。25年7月の台風でも、多くの株が倒れてしまいました。

それでもエディさんは笑顔でこう話してくれます。「バナナはね、また苗を植えればちゃんと育ってくれるからね」

畑は全部で4ヘクタール。もともとは両親が持っていた土地で、現在は母親から受け継いだ圃場でバナナを栽培しています。父親から譲り受けたもう一方の土地は傾斜のある場所にあり、「もう年をとったから、なかなか手入れに行けなくてね。今ではサルたちの住処になってるよ。」と笑いながら教えてくれました。

これまでにもバナナニュースに登場してくださっているエディさん。

過去の記事はこちらからお読みいただけます。

【バナナニュース302号】バランゴンバナナを作り続けて26年 ~ダクダオ地域の生産者エディさん~

【バナナニュース354号】LUFISFAの生産者、干ばつ、台風、大雨、突風にも負けず

————————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

食のギャラリー/オリーブオイル「豚バラ大根」

おみやげオブザワールド~「砂糖の島」ネグロス、「果物の島」ミンダナオ島。~

南北に広がるフィリピンには7,000以上の島々があり、それぞれの島の風景や特産物も異なっています。オルタートレード・フィリピン社(ATPI)が拠点を置くネグロス島はフィリピン中部に位置し、西州では特にサトウキビ農園が大きく広がる。名物のピアヤ(砂糖の入ったお焼きのようなもの)を売りにするネグロスの有名なお菓子屋さん「ボンボン」と「メルシー」の二社は、州都のバコロド市内をはじめ、バコロド空港周辺にも最近大型店舗を開店し、空港ではお土産のお菓子の箱を持った人を多く見かけます。

一方、南に位置するミンダナオ島は、フィリピンのフルーツバスケットと呼ばれるほど果物が豊富にある島で、日本のスーパーで売られているバナナやパイナップルなどの輸出用の果物もここで栽培されています。輸出用に限らず、国内で消費される果物も豊富にある。独特の強烈な匂いを放つことで有名なドリアンもこの島の名物です。

また、ポメロ(文旦)も有名で、ATPIの社員がネグロスから出張に行くと、ポメロやマンゴスチンなどネグロスではなかなか見られない果物をお土産に買って帰ります。

赤松結希(あかまつ・ゆき/ATJ)

※このレポートはPtoPニュース70号からの転載です。

台風ティノ被害!緊急支援を実施しました。

2025年11月4日にフィリピンに上陸した台風25号(フィリピン名:ティノ)、9日に上陸した台風26号(フィリピン名:ウワン)により、ネグロス島とルソン島北部のバランゴンバナナとマスコバド糖の産地の一部で大きな被害が発生しました。

幸い関係者の人的被害の報告はありませんでしたが、今回の台風では、鉄砲水、川の増水や強風による被害が相次ぎました。これに伴い、生産者たちの地域でも家屋の被害や作物への被害が報告されました。

マスコバド糖のサトウキビ産地

サトウキビの生産地があるネグロス島のマリアセシリアでは、鉄砲水が地域を襲い、丸太やごみの塊が住居数軒とサトウキビ畑を襲いました。地域の人は屋根の上に避難したり、トラクターを使って3往復し、子どもたちや老人を安全な場所へ避難させました。

水が引いた後には、土石流が運んだ残骸が1.5~2メートルほどに積み上がり残っていたそうです。この地域の生産者たちは、作物多様化の一環で果物の木を畑と畑の間に植林していました。その木がかろうじて土石流をせき止め、この木がなければ地域全体が土石流に巻き込まれ、死傷者が出ていただろうと話しています。

バランゴンバナナの生産地

バナナの産地の西ネグロス州コドコドでは、バナナがなぎ倒されて全滅してしまいました。バナナの生産者を含む18世帯の家が強風や土石流の被害を受けました。コドコド以外の他の地域でも、バナナやその他の農作物の被害、家畜が流されるなどの被害が発生しました。

緊急救援を実施

こうした状況を受けて、バランゴンバナナとマスコバド糖の出荷団体であるオルタートレード・フィリピン社(ATPI)では緊急支援を実施することを決定し、ATJと姉妹団体のNPO法人APLAではこの緊急支援をサポートしました。

この緊急支援では、被災者に対して、食料や生活必需品をパックにした物資を配布しました(飲料水、お米5kg、缶詰、洗剤、石鹸、懐中電灯、タオル、ブランケット)。

現在は台風被害から生活を立て直すことが必要ですが、サトウキビやバナナからの収入は生産者たちの生活の支えとなっており、圃場の復興支援も計画されています。

ペルーから生産者協同組合の代表が来日!

2025年9月にATJの取り扱うペルーのコーヒー生豆の出荷団体コクラ・コーヒー生産者協同組合(COCLA)の代表ウラディミール氏と中南米フェアトレード生産者ネットワーク(CLAC)のパウロ氏が来社し、最近の状況に関する情報交換などを行いました。

短時間の訪問でしたが、品質のことに加えコーヒー価格の高騰について、産地での取り組みなどの話を伺いました。

COCLAとは1996年から生豆輸入を開始して依頼の長いお付き合いです。

直近の課題を聞いたところ、生産者は60~70代が多く高齢化が進んでいるということでした。組合では、彼らの老後の生活を支え、若い世代へコーヒー栽培を引き継いでいくために、現在は苗木やシェードツリー(コーヒーの木が日陰になるように植えられている大きな木)の栽培、さらに土壌改善に取り組んでいます。苗木の育成やシェードツリーはアグロフォレストリー※の取り組みのもと実施されています。乾期の水不足対策として、雨水を貯める灌漑設備も作ったそうです。また、奨学金制度を準備したり、品質評価担当者やバリスタを育成するプログラムも行い次世代の育成にも力を入れています。

来社翌日、二人はペルー大使館商務部主催のコーヒーのカッピングセミナーに参加。9種類の豆の中でCOCLAの豆は参加者から圧倒的な支持を得ており、ウラディミール氏も笑みがこぼれていました。

最近は生豆価格の高騰や物流コストの高騰でコーヒーの販売価格は上がるばかりですが、小規模生産者たちが安心してコーヒー栽培を継続できるよう、ATJでも販売を伸ばしていきたいと思います。

※アグロフォレストリーは、農業(Agriculture)と林業(Forestry)を組み合わせた言葉で、樹木を植えながらその合間に農作物や家畜を育てる持続可能な土地利用システムです。森林が多様な生物を育み環境を保全するように、農地にも樹木を共存させることで、土壌の地力回復や生態系の回復、病害虫の抑制、環境負荷の軽減などを目指します。

お店レポート Smile Sugar Project

Smile Sugar Projectでは、マスコバド糖を使ったスイーツなどの販売を通じて、フェアトレードを広める活動をしています。調味料のように日常的に誰もが使えるものに焦点を当ててフェアトレードを広めていくのがいいのではないか、という思いから今の形になりました。

お店を営む鈴木美和さんは、学生時代から国際協力に興味があり、色々なボランティア活動を行っていました。マスコバド糖とはそんな学生時代に出会いました。クッキーを作る時に使ったら美味し過ぎて、「なんだこれ!?」という衝撃を受け、それから20年以上使っています。大学4年の時には、フェアトレードをテーマにマスコバド糖にフォーカスした卒論研究のため、フィリピン・ネグロス島を友人と二人で訪問します。なんと現地で輸出元である当時のオルター・トレード社や製糖工場を訪問した経験もあります。

結婚を機に千葉県印西市に移り住み(現在は白井市で活動中)、「千葉ニュータウンにフェアトレードを広める会」を立ち上げ、地域での啓蒙活動を10年程続けていました。今の店舗になる前は、最初は自宅のガレージで販売をスタートし、マルシェの出店やワークショップの開催等を経て、2023年10月に「おやつとフェアトレードの店 tomoni」というお店を開店しました。

このお店は、ちょっと変わった形態で、 3つのお店が集まっての共同経営となっています。屋号には、3店舗共に、お客様と共に、地域と共に、生産者と共にという意味が込められています。

店内には、3店舗それぞれの個性が光るスイーツが並びま す。Smile Sugar Projectではフェアトレードの材料にこだわり、マスコバド糖を使ったシフォンケーキやカラメルソース、ナッツのお菓子などを販売しています。

元々お菓子作りは好きでしたが、「スイーツ作りが目的なわけではなくて、あくまでフェアトレードを広めるための手段として。だからフェアトレードの食材を使わないとSmile Sugar Projectのスイーツは意味がないんです」と鈴木さん。人生の中で暮らしや環境が変化して、やり方や表現方法は変わっても、めざすものはネグロス島を訪れたあの頃と同じ。マスコバド糖愛と行動力に溢れた、変わらない熱い想いがありました。

おやつとフェアトレードの店 tomoni

住所 千葉県白井市清戸719-4

定休日 平日を中心に営業 不定休

(鈴木さんは火・木在店)

※このレポートはPtoPニュース67号「つながるひろがるピートゥーピーの輪」からの転載です。

食のギャラリー/エコシュリンプ「エコシュリンプのれんこんはさみ焼き」

食のギャラリー/バランゴンバナナ「オートミールクッキー」

【バナナニュース368号】ジュドリコさんの暮らしと知恵~バランゴンバナナの根を使った伝統療法のお話~

フィリピン・ネグロス島のボナウォン村でバランゴンバナナを育てる、ジュドリコ・アリアーオさん(64歳)は、現在、ボナウォンのバランゴン農民協会の会長を務めています。

ジュドリコさんによると、ボナウォン村には代々伝わる「バナナの株の根を煎じて飲む」伝統療法があり、体調不良のときに用いられてきたそうです。

バナナの株の新鮮な根から切り取ったヒゲ根を細かく刻んでお湯に10分ほど(水出しの場合は一晩)浸して飲むのだとか。疲労が溜まっているとき、だるさが抜けないとき、頭痛がひどいとき、お腹の調子が悪いとき――様々な場面で効果があると語ってくれました。実際に飲ませてもらうと、どこかごぼう茶に似た香ばしい風味で、その土地に伝わる知恵と人のやさしさが心にしみる一杯でした。ジュドリコさんの暮らしには、自然とともに生きる知恵と、バナナに向き合ってきた長年の経験が息づいています。

この「バナナのヒゲ根茶(仮称です!)」の話をしていたときの余談。一緒にいたオルタートレード・フィリピン社のスタッフは「この話、初めて聞いたよ!」と驚いた様子でした。その流れで、「バナナにまつわる言い伝えって、ほかにもある?」と話題が広がりました。

すると、西ネグロス州出身のスタッフたちからは、「空腹のときにバランゴンを最初に食べるとおなかを壊す」という言い伝えがあるとのこと。ところが、同席していたジュドリコさんたちは「そんな話、聞いたことない!」とびっくり。同じネグロス島でも、西州と東州では伝統や風習が違う、そんな地域の違いを知る、ちょっとした発見のひとときになりました。

~パイオニア生産者が語るバランゴン35年の苦労と挑戦~

バランゴン生産者のパイオニア世代であるジュドリコさんは、1991年以来、約35年にわたり様々な困難を経験してきました。最も大きな被害をもたらしたのは、「BBTV(バナナ・バンチートップウイルス)」。感染によって長期間畑が使えなくなり、その後の収量も元には戻っていないと言います。「台風や干ばつも大変だったけれど、BBTVは本当にしんどかった」と、当時を振り返ってくれました。

2つの圃場を保有しており、現在0.2haの圃場に300本のバランゴンを植えています。2か所のうち、一つは、父親からひきついだ土地で、もう1か所は自分で購入した場所です。しかし、残念なことに、自身で購入した圃場のバランゴンはBBTVにかかってしまい現在はほとんど使っていない状態にあるそうです。収穫量が最も多かったのは2010年頃で、その後は減少傾向にあり、2014年にBBTVによるダメージを受けて以降、ピーク時の量に戻っていないそうです。

ジュドリコさんが圃場を紹介してくれました

現在使用している圃場は、急斜面の多い場所です。近年は、年齢とともに自分で管理をするのが厳しくなってきたので、手入れをするスタッフを1人雇って管理しています。

圃場には、バランゴンバナナと一緒に、ココナッツやマホガニー*やアボカドなどを育てています。収穫された果物は主に自家消費用ですが、量が多い時には地元の市場へ販売をして、追加収入を得ることができています。

*センダン科マホガニー属の樹木の総称で、世界三大銘木の1つ。美しい木目、赤みを帯びた色、加工のしやすさ、耐久性などから、高級家具や楽器などに利用されています。

————————————

このニュースを読んだ感想は下のフォームから。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

おみやげオブザワールド~パプアのお土産事情~

今回は、インドネシア・パプア州のカカオ生産者協同組合のみなさんに、パプアのお土産事情について聞いてきました!

最初に組合員のマルティンさんにパプアの人はどんなものをお土産にしているのか聞いてみたところ、「お土産とか用意できていなくて申し訳ない…」と誤解されてしまい、慌てて「そういうつもりで聞いたわけじゃないですよ」と訂正する一幕も(笑)。

マルティンさんによると、パプアでは家族や知人へのお土産として、お米や魚(川魚が多い)などの食材を持って行き、それらを料理してみんなで食べることが一般的だそう。パプアの大自然の中で助け合いながら生活している彼ららしい文化ですよね。

組合で主にカカオ豆の買い付けを担当しているジョンさんにも伺ってみました。

ピナンというヤシ科のビンロウの種子(口の中で石灰と一緒に噛むことでタバコのように嗜むもの)を組合に未加入のカカオ生産者へのお土産として持っていくこともあるそうです。

ピナンを楽しみながらカカオの話をしつつ、組合の活動のアピールや勧誘にもつなげる営業っぷりで、商談アイテムとしてもお土産を活用しているそうです。

菅野桂史(すがの・けいし/ATJ)

※このレポートはPtoPニュース68号からの転載です。