カテゴリー: 新着情報

NEWS

「ガザの飢餓を止めろ」キャンペーン支援進捗報告

パレスチナ農業開発センター(UAWC)

2023年12月19日

10月7日から74日間にわたってガザ地区で続いている「ジェノサイド戦争」は、前例のない規模の破壊と(イスラエル軍による)意図的な戦略によって、「根絶のための戦争」へとエスカレートしています。この戦争によって、1万8500人以上のパレスチナ人の命が失われ、5万1000人以上が負傷した。破壊は人的被害だけにとどまらず、ガザ地区内の建物の60%以上が破壊され、1万人以上が行方不明となり、様々な地域のインフラが完全に破壊されました。

この戦争が際立っているのは、その残虐さにおいてだけでなく、農業や漁業といった食料生産に不可欠な民間インフラを組織的に標的にしていることです。イスラエル軍は、戦略的に、民間人の生活様式を混乱させ、破壊するために注力しており、それによってガザ住民の生存そのものを脅かしています。

現状で最も懸念されるのは、食料生産の基幹であるガザの農業が直面している甚大な破壊です。温室、農地、水道網、灌漑用井戸、農道、そして羊、鶏、牛などの家畜農場など、インフラの70%以上が破壊されています。最も深刻なのは、数千人の生計、そして栄養の供給源である漁業が受けている打撃です。漁船団の大部分が破壊されたり損傷したりして、すでに不足している食料資源をさらに減少させ、何千人もの漁師の生計に影響を及ぼしています。

イスラエルの戦時内閣による包括的封鎖がこの状況を悪化させ、食料、水、電気、燃料といった必要物資のガザへの流入を著しく制限しています。この封鎖は、戦争戦略の重要な要素であり、事実上、飢餓を武器として使用しているのです。これは、戦争における飢餓の使用を明確に禁止している国際法に著しく違反しています。

その結果、ガザは飢饉のような状態に見舞われており、100万人以上のパレスチナ人が生活必需品の切迫した不足に直面し、憂慮すべき規模の人道危機が引き起こされています。

「Stop Gaza Starvation(ガザの飢餓を止めろ)」キャンペーンの報告

◆目的と意義

- 目標:戦争によって引き起こされた悲惨な状況からの救済、特に深刻な食料不足と必需品不足への対応。

- 人道的重点:紛争の影響を深く受けている家族に、食料、水、衣料などの重要な物資を届ける。

- 飢餓と苦しみの緩和:緊急援助だけでなく、食料安全保障や生活環境への長期的な影響を軽減するための活動も行う。

◆支援範囲

- ガザ地区を中心に、加えて、ヨルダン川西岸地区の中で軍事活動や封鎖の特に激しい地域に積極的に働きかける。

- 支援対象者:最も弱い立場にある子ども、高齢者、医療を必要とする人びとを優先的に支援する。

◆戦略的アプローチ

- 協力と調整:現地のパートナー、コミュニティ・リーダー、国際組織と連携し、影響力とアウトリーチ活動を最適化する。

- 物流の課題:援助物資を安全かつ迅速に届けるため、地域の不安定性を克服する。

- 適応戦略:変化し続ける現場の現実、特に支援地へのアクセスや緊急ニーズに対応するため、継続的に戦術を見直す。

<本キャンペーンでこれまでに実施できた支援の概要>

【ガザ地区】

受益者数:10月24日のキャンペーン開始以来、合計で1万9500世帯に達した。ラファ、ハンユニス、ジャバリアの地域に集中して支援をしている。

- 約1万6500世帯に必要な飲料水を提供。

- 約2500世帯に食料バスケットを提供。

- 家や財産を失った500人の女性に対し、緊急のニーズを満たすための衣服を提供。

【西岸地区】

封鎖下にある地域の約120世帯に対して、家畜に必要な飼料を提供。羊の栄養補給と農業生計の継続に役立っている。

*なお、提供する物資は、地元の業者からの調達や10月7日以前の備蓄を活用し、迅速な援助展開が可能であった。さらに、地元の農場との協力は、リスク下での農業コミュニティの回復力を示している。

◆挑戦と困難

- 戦争による生活必需品の在庫減少や物価高騰は、供給するための物資の獲得と管理における課題を増大させている。

- 空爆による複雑な流通状況にもかかわらず、UAWCのチームは、最も弱い立場の人びとに支援を届けるという確固とした決意を持ち続けている。

- ガザ地区内のUAWCの事務所や苗床は甚大な被害を受け、運営に支障をきたしている。

オンラインセミナー「パレスチナのオリーブ生産者は今」開催

2023 年 10 月 7 日に始まったハマスとイスラエルの武力衝突は双方の市民に多くの犠牲者を出し、とりわけガザ地区では深刻な人道危機が継続しています。マスメディアはガザ地区への爆撃について報道するものの、民衆交易オリーブオイルの産地があるヨルダン川西岸地区でも入植者によるパレスチナ人への暴力や強制立ち退きが頻発していることはほとんど報道されません。そこで、現地パートナー団体とオンラインでつなぎ、イスラエルによる占領が引き起こす諸問題やオリーブの収穫シーズンを迎えている生産者の様子を伝えてもらうセミナーを開催します。

【日時】

2023年12月13日(水)19時〜21時

【報告内容】

① ヨルダン川西岸地区の人びと、農民が置かれている一般的状況について

② 2023年10月7日以降の西岸地区の状況及びオリーブ収穫について

③ オリーブオイル民衆交易事業の意義について

④ ガザ地区・ヨルダン川西岸地区における緊急支援の進捗報告

【報告者】

フアッド・アブサイフ氏(パレスチナ農業開発センター・UAWC 代表)

サリーム・アブガザレ氏(アル・リーフ社 ジェネラル・マネジャー)

イザット・ゼイダン氏(パレスチナ農業復興委員会・PARC 事業ディレクター)

※各報告にはアラビア語・日本語の逐次通訳が付きます。

※UAWC、PARCは農民を支援するNGOで、(株)オルター・トレード・ジャパン(ATJ)が輸入しているオリーブオイルの出荷団体でもあります。アル・リーフ社はPARCのフェアトレード事業会社です。

■参加方法について

- オンライン会議ツールZoomを利用したウェビナーとなります。

- 参加費無料ですが、事前登録が必要です。以下からご登録ください。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_oI3nSO00T2qsTRpPDAznBA

※セミナーは録画され、後日視聴ができます。セミナー開催後、登録時のメールアドレスに視聴URLをご案内します。

■本セミナーに関するお問合わせ先

・(株)オルター・トレード・ジャパン広報室(担当:小林、上田)

電話:03-5273-8176/Email: pr@altertrade.co.jp

・特定非営利活動法人APLA(担当:野川)

Email: info@apla.jp

【主催】株式会社オルター・トレード・ジャパン(ATJ)、特定非営利活動法人APLA

パレスチナ・ガザ地区で緊急支援物資配布が開始されました。

ATJのオリーブオイル出荷団体であるパレスチナ農業開発センター(UAWC)、パレスチナ農業復興委員会(PARC)は、それぞれ11月初めよりガザ地区内で自己資金で調達した食料や物資の配布を始めました。両団体からの報告です。

1.UAWC

UAWCは11月初めから「ストップ・ガザ飢餓キャンペーン」を開始しました。この活動は、紛争が続いているガザ地区とヨルダン川西岸地区の家族に必需品を提供することに重点を置いています。ここ数日の配布活動はガザ地区のカーン・ユニスとラファ地域に集中しています。UAWCのガザ地区スタッフとボランティアは、爆撃される危険性が高いのにもかかわらず支援を必要としている2,000世帯の人々に緊急支援物資を粘り強く届けてきました。

11月11日、約150世帯分の食料を保管していた倉庫が爆撃で破壊されました。幸いなことに、ボランティアやスタッフに死傷者は出ませんでした。援助物資の配布を効果的に継続するために新たな保管場所を探しています。

配布物資はガザの現地業者から調達しています。ガザで必要とされているものは膨大で、特に食料、ミルク、衣類、水、シェルターの確保に重点を置いています。在庫が限られているので、物資を確保するのは時間との戦いとなっています。現地の業者と緊密に協力しながら、私たちは最も弱い立場の人びとに援助が確実に届くよう全力を尽くしています。

2.PARC

PARCガザ地区事務所のスタッフ、ボランティアは、武力衝突が始まった初期の数日間、手持ち資金でガザ地区中南部のスーパーマーケットで物資を購入したり、その前から保管していた生活必需品を11月初めに学校等に避難している人びとに配布しました。

武力衝突前に収穫して在庫としてあった野菜をガザ地区中南部の農民から直接買ったり、手元にわずかにある燃料を使って井戸から汲み上げた飲料水も一緒に配りました。しかし、地上戦が激化している北部では飲料水等の配布はできませんでした。

エジプトとの境界にあるラファ検問所を通して国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)や赤新月社(国際赤十字連盟のイスラム教国の組織)が搬入する一部の物資を除くと、ガザ地区への物資の供給はありません。現在、スーパーマーケットの棚は空っぽです。

以上、両団体からの報告です。爆撃の恐れがある中、救援活動を行うUAWC、PARCのスタッフやボランティアには本当に頭が下がる思いです。

ATJでは、姉妹団体のNPO法人APLAと共同でパレスチナ・ガザ地区、ヨルダン川西岸地区救援カンパを呼びかけています。多くの方への拡散、募金へのご協力をお願いいたします。

▼支援内容や募金方法の詳細はこちらからご覧いただけます。

揚げずに超簡単!大学芋

みそチーズボールのオリーブオイルかけ

ハレの日

めかじきの香味オイルソテー

パレスチナ・ガザ地区、ヨルダン川西岸地区救援カンパのお願い

2023年10月7日に始まったハマスとイスラエル軍の武力衝突は、双方の市民に多数の犠牲者を出しています。とりわけパレスチナ・ガザ地区では、逃げ場のない市民に対する連日の空爆で、死者8,525名、負傷者21,543名(10月31日現在)にのぼっています。食料、水、電気、燃料、医薬品が絶対的に不足し、220万の人口のうち140万人が避難生活を強いられています。

こうした事態を受けて、パレスチナのオリーブオイルの2つの出荷団体、アルリーフ社(パレスチナ農業復興委員会(PARC)のフェアトレード事業会社)、およびパレスチナ農業開発センター(UAWC)では、封鎖が解除され次第、ガザ地区の人びとに対する物資の緊急支援、中期的には爆撃によって破壊された農地や農業施設の復興支援を行う準備を進めており、日本にも支援の要請が届きました。

ガザ地区の深刻な状況はメディアでも連日、報道されていますが、オリーブの産地であるヨルダン川西岸地区でも入植者やイスラエル軍の暴力行為による死者は120人以上にのぼっており、強制立ち退きの事例も多数報告されています。中でもイスラエルの軍事支配下に置かれており、オリーブ生産者のほとんどが住むエリアCでこうした事件が頻発しています。そのため、UAWCでは西岸地区で避難生活を送る農民や遊牧民に対する住居やテント、住宅資材の提供も行います。

PARC、UAWCから送られてきた緊急アピールを受け、ATJではパレスチナの人びとへの心からの連帯を込めて、両団体の活動を支援するため募金を呼びかけます。

アルリーフ社及びUAWCが行う支援活動について

1)ガザ地区

- 食料や水、医薬品や乳児用ミルク、テントや衣類などの支援物資の提供

- 建設資材の提供

- 破壊された農地や農業施設、灌漑施設の復旧

2)ヨルダン川西岸地区

- 避難民への住居やテント、住宅資材、生活必需品の提供

- 土地を差し押さえれらた人びとへの法的支援

詳しくは、両団体の緊急アピールをご覧ください。

■アルリーフ社/PARC 緊急アピール「ガザ地区に希望を 募金キャンペーン」

■UAWC 緊急アピール「ガザ地区とヨルダン川西岸地区エリアCの人道支援と復興 、現在進行中のジェノサイドと民族浄化から、ガザとエリアCの住民を救うために」

<募金の方法>

募金窓口は、姉妹団体NPO法人APLAが窓口となっています。

■郵便振替: 00190-3-447725 特定非営利活動法人APLA

※通信欄に必ず「パレスチナ救援」と明記ください。

■銀行口座: みずほ銀行高田馬場支店(普通)2650327

特定非営利活動法人APLA

※振込人名、金額、「ガザ緊急支援」である旨をAPLA事務局までご一報ください。

■クレジットカードの場合

お手元にクレジットカードをご用意ください。お申込みフォームで「今回のみの寄付」「00.パレスチナ緊急支援」をお選びいただき、寄付金額をご選択ください。その他の必要事項をご入力のうえ、「決済方法」で「クレジットカード」を選択ください。続いて、クレジットカードの情報の入力画面が表示されます。

◎いずれの場合も領収書の発行は省略させていただきます。領収書が必要な場合は、APLA事務局までご連絡ください。

◎募金総額の一部(上限5%)を事務経費のために使用させていただきますこと予めご了承ください。

なお、皆さまから頂いた募金は按分してPARC、UAWCに送金いたします。

お問い合わせ先

特定非営利活動法人APLA

TEL: 03-5273-8160/FAX: 03-5273-8667

メールの場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

えび豆腐ナゲット ~ハニーマスタードソース~

一刻も早い停戦を - 2023年10月ハマス、イスラエル武力衝突

イスラエルとパレスチナ・ガザ地区において10月7日に始まったガザ側からのロケット弾と、イスラエル側からのミサイルの応酬は未だ止むことがなく、双方の市民に多数の死傷者が出る事態となっています。国連人道問題調整事務所(OCHA)によると、現地時間の10月18日時点でイスラエルでは死者1,300名、負傷者4,562名(イスラエル政府の発表)、ガザ地区では死者3,478名、負傷者12,500名(ガザ保健省の発表)にのぼっています。ガザ地区では食料、水、電気、燃料、医薬品が不足し、人口の半分近くの100万人が空爆を避けるために避難生活を強いられ、人びとの暮らしは困難を極めています。

ATJは2004年よりパレスチナ農業復興委員会(PARC)、パレスチナ農業開発センター(UAWC)からヨルダン川西岸地区の農民が生産するパレスチナのオリーブオイルを輸入しています。西岸地区ではこれまでも武装したイスラエル人入植者によるオリーブ生産者への暴力行為、オリーブの木の破壊行為が頻発していましたが、ガザでの武力衝突が始まってから暴力行為がエスカレートし、子ども18名を含む64名が命を落としています。10月は年に1回のオリーブの収穫シーズンで、一年間で最も村に活気がある時期です。しかし、今年は入植者やイスラエル軍の暴力を恐れ、農民は村から離れた農地では収穫ができなくなっています。

PARC、UAWCは農民支援をしているNGOですが、ガザ地区においても活動をしています。PARC及びUAWCではそれぞれ10月10日と11日に声明を出し、一刻も早い停戦とガザ地区の人々が食料やライフラインが確保できるよう国際社会が行動を起こすよう強く求めています。ATJもこの声明に全面的に賛同します。ガザ地区、イスラエル市民の犠牲者がこれ以上増えないよう、ハマス、イスラエル政府双方が武力行為を直ちに停止することを求めます。

私たちATJは国際社会の一員としてガザ地区の人々、西岸地区の人々が安心して暮らせるようにできることを最大限行う所存です。

パレスチナ農業開発センター(UAWC)

ガザで意図的に飢餓を発生させているイスラエルに関する緊急声明

2023年10月11日

イスラエルは5日間にわたり、ガザ地区を壊滅させるためガザ地区への攻撃を続けており、前例がない緊急的な状況に陥っています。イスラエルの行為は、想像を絶する人道的大惨事を引き起こしています。パレスチナ保健省の発表によれば、現時点(10月11日)で1,055人の犠牲者と5,184人の負傷者が出ています。

イスラエルはガザ地区に対して全面戦争を宣言し、200万人を超えるガザのパレスチナ人住民が電気、水、食料、燃料、医薬品、あらゆる人道支援にアクセスすることを認めない無慈悲な封鎖を課しています。イスラエルのヨアヴ・ギャラント国防相は10月9日、この戦略について明言しました。 「我々はガザ地区を完全に包囲する。電気も、食料も、水も、燃料もない。我々は野蛮な人間と戦っており、それに応じた行為をとっている」。

イスラエルが戦争の武器として計画的に飢餓を利用していることに対して、国際社会が断固とした緊急性と決意を持ち、直ちに対応することを求めます。

イスラエルは病院、学校、モスク、市場、そして居住地区全体を無差別に破壊しています。さらにイスラエルは、ガザ地区への人道援助物資を空爆するとエジプトを脅し、援助物資輸送団をエジプトに撤退させました。ガザ地区からの唯一の国際的な出口でありエジプトへ続くラファ検問所は、イスラエルによってこの24時間の間に3回も爆撃されました。

この計算された攻撃は、ガザ地区住民が絶え間ない爆撃から逃れ、必要不可欠な人道援助にアクセスするための唯一の手段を断ち切っています。イスラエルがガザ地区への電力供給を遮断したため、唯一の電力源はガザ発電所となっていましたが、この発電所の燃料は底をつきました。イスラエルは、燃料を受け取った場合、発電所を攻撃すると脅しています。

イスラエルの攻撃は、ガザ地区住民の暮らしを支えるあらゆるインフラを計画的に破壊しています。食料生産に不可欠な農業や漁業のインフラは、容赦なく攻撃されています。漁師たちは、汚水が流出する海に近づくことができません。港は損壊し、漁に使う道具は跡形もなくなっています。分離壁に近い農地はイスラエル軍の空爆の標的となりやすく、農地が破壊されていなくても日々の農作業ができません。

農務省によれば、空爆は農地や養鶏場に甚大な被害を与えていますが、現場の状況を正確に把握することは不可能であるとのことです。食料の在庫は壊滅的に減少しており、ガザ地区のどこの商店でも深刻な品不足が報告されています。こうした攻撃を受けて、陸も海も想像を絶する環境破壊に直面し、人々の暮らしの復興はさらに阻まれることになります。

イスラエルの戦略は、爆撃を生き延びた人々にも生計手段がない将来を強いることを意図しています。

国連人道問題調整事務所(OCHA)によると、この攻撃によって国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の食料援助は中断し、少なくとも112,759世帯が影響を受けています。養鶏・家畜部門は、深刻な飼料不足のために崩壊寸前であり、1,000人以上の牧夫の生活を危険にさらし、10,000人以上の生産者に影響を及ぼしています。これは、ガザの全人口に対する動物性タンパク質の供給と、肉や新鮮なタンパク源の供給を脅かします。鶏肉の市場への輸送は事実上停止しており、牛乳は冷蔵することも工場に販売することもできず、その結果、1日35,000リットルの牛乳が腐敗すると予想されています。海の封鎖により、4,000以上の水産業者が危機にさらされています。ガザの農業、養鶏、牛、魚、その他の生産物は、停電により冷蔵、灌漑、孵化や機械が機能せず、腐敗が進んでいます。

イスラエルがこうした戦術を用いるのは決して新しいことではありません。今回の衝突が始まる前、ガザ地区の人口の約65%が食料難に陥っていました。ガザ地区の農地の46%以上がアクセス不能になり、ガザ沖での漁業はイスラエルによって3〜6海里沖までに制限されているため、漁業は深刻な苦境にあえいでいました。

食料不安は人間が作り出した危機であり、イスラエルはガザ住民の大規模な飢餓を作り出しています。

国際社会が介入し、この危機をただちに終わらせることは、道徳的、法的な義務です。基本的な必需品である食料がガザの人々に届くように、市民のインフラを標的にした計画的な攻撃を即刻中止しなければいけません。

私たちは国際社会に対し、イスラエルによるガザ地区住民の虐殺を止め、封鎖を解除し、援助物資が入るための人道的回廊を確立するために、直ちに行動を起こすよう求めます。

パレスチナ農業復興委員会(PARC)

イスラエル占領軍によるガザ地区の人々の虐殺を止めるための呼びかけ

2023年10月10日

誰もが知っているように、ガザ地区の人々はこの16年間、世界最大の「天井のない監獄」に住んでいます。そして、イスラエル・シオニスト軍による定期的な攻撃に苦しんできました。さらに、ガザ地区では水、食料、電気、医療品(このほかにも多数)へのアクセスを奪われています。この封鎖が流血の惨事を引き起こし、紛争をエスカレートさせ、すべての人々を地域戦争へと巻き込んでいるのです。

イスラエル軍による恐ろしい暴力と高層建築、住宅、病院、礼拝所、市場や広場に集まる市民を計画的に標的にした攻撃により、今日まで143人の子ども、105人以上の女性、高齢者を含む600人以上のパレスチナ人が命を失い、負傷者は4000人以上にのぼっています。

ガザ地区で行われた大虐殺は身の毛もよだつほど恐ろしいものです。家族全員が存在を消され、父親や母親を失った子どもが残され、病院の遺体安置所は子どもや女性の遺体で埋め尽くされ、土地や家屋はまっさらになってしまいました。

今こそ、世界中のすべての人々が不正義、侵略、占領に立ち向かう時です。従って、私たちは、世界の束縛を受けていない人々と政府に対して、この侵略に対する効果的で影響力のある姿勢を求めます。

さらに、私たちは、緊急の基本的サービスの提供を加速させ、避難所を求めて爆撃を受けた家から避難したり、国連パレスチナ難民救済機関(UNRWA)の学校に身を寄せている13万7千人以上のパレスチナ市民に届くようにすることを求めます。

結論として、私たちはパレスチナ市民の命と財産を保護し、占領政府に国際法、特に戦時下における市民の保護を定めた1949年のジュネーブ4条約と国際的に正当性のある議を尊重するよう求めます。

緊急報告「ガザへの攻撃のさなかにヨルダン川西岸地区エリアCで起こっていること」

オリーブオイルの出荷団体の一つ、パレスチナ農業開発センター(UAWC)から、現在のヨルダン川西岸地区の状況の報告が届きました。

現在、パレスチナ人、イスラエル人双方に多くの犠牲者が出ているガザ地区の深刻な状況はメディアでも連日、報道されています。しかし、パレスチナのオリーブオイルの生産者が暮らす西岸地区も入植者による暴力により、非常に緊迫した状況になっています。報告をご覧ください。

———————————————————————

2023年10月15日

ヨルダン川西岸地区のエリアCに住むパレスチナ人は、イスラエルがガザ地区への攻撃を続けるなか、イスラエル軍ならびに入植者による攻撃の激化により、深刻な危機に直面しています。これらの地域は、10月7日以降の戦争以前から常に標的とされ続けてきましたが、ヨルダン川西岸地区における暴力的な攻撃の震源地となっており、それにより、パレスチナ人コミュニティの存亡の危機が増長しています。

この悲惨な状況は、個別の事件が連続して発生しているのではなく、元々その土地に暮らしてきたパレスチナの人びとを一掃することを目的とした、入植者による暴力の組織的かつ残忍なキャンペーンの象徴的な出来事と言えます。

この1週間は、国連人道問題調整事務所(OCHA)が死傷者の記録を開始した2005年以来、ヨルダン川西岸地区で最も多くの死者が出た週となりました。この7日間で、イスラエル兵または入植者は、ヨルダン川西岸地区で少なくとも56人のパレスチナ人を殺害し、少なくとも1200人を負傷させました。殺された56人のうち、少なくとも13人は子どもでした。軍は400人以上を逮捕しています。イスラエルのイタマール・ベン・グヴィール国家安全保障相は、イスラエルの入植者民兵をさらに武装させるため、ヘルメットや防護服とともに10,000丁のアサルトライフル(突撃銃)を購入し、配布すると発表しました。

10月7日以来、少なくとも67件の入植者による攻撃(一部はイスラエル軍も関与)があり、死傷者や物的損害が発生しています。入植者による攻撃は1日平均8件に上り、今年に入ってから報告されていた1日平均3件に比べて大幅に増加しています。イスラエル兵と入植者は、自制することなく実弾を発射し、女性や子どもを含む民間人に危害を加え、殺害しています。憂慮すべきことに、こうした攻撃行為は、イスラエル軍や政府によって容認されているだけでなく、直接支援され、実行されることさえあります。イスラエル人入植者の攻撃は、特にエリアCにおいて、さらにエスカレートすることは確実です。

イスラエルは、明らかな恐怖心を生み出しています。軍の保護の下、入植者たちは大胆さを増し、特定のベドウィン(遊牧民族)コミュニティで見られるように、誘拐を試みることさえあります。入植者によるこうした暴力は、特に、すでに強制移住の危険にさらされているベドウィンやその他のパレスチナ人コミュニティに狙いを定めています。

10月12日、入植者たちは、ラマッラ近郊、南ヘブロン丘陵、ヨルダン渓谷の少なくとも3つのそのようなコミュニティを標的にし、家を離れて仕方なく退去するか、さもなくば耐え難い暴力と危険に直面しつづけるか、という事態をもたらしました。ワディ・シク、アラブ・アル=ムレイハット、アル・ハムラ、サムラのコミュニティでは、イスラエル人入植者や軍によって強制的に立ち退きさせられたという証言があります。こうした大胆な行為は、自分たちは免責されるという信念を持っていることを映し出しています。

ヨルダン川西岸地区のパレスチナ人に対するイスラエルの攻撃激化は、これまでも大きな障害に直面しながらも、自分たちの土地に生活の糧を頼ってきた農民や農村コミュニティの人びとの生活に悲惨な打撃を与えています。

イスラエル軍はさらに、オリーブやグアバの重要な収穫時期の間、農民が自らの畑にアクセスすることを認めていません。パレスチナ人農民が畑にアクセスすることを組織的に防ぐイスラエル軍の動きは、農民から当面の収入源を奪うだけでなく、パレスチナ人コミュニティの長期的な食料安全保障をも脅かしています。これはパレスチナの食料主権、つまり尊厳をもって食料を入手し、生産し、消費する基本的な権利に対する露骨な攻撃です。これらの行為は、既存の抑圧的な制限を悪化させ、基本的人権の重大な侵害を映し出しています。

イスラエルはまた、重要なインフラを組織的に破壊しています。日常生活や生計手段確保に不可欠な道路や水路が標的とされ、使用不能にされています。このことは、エリアCのパレスチナ人コミュニティをさらに孤立させ、苦しみを悪化させ、食料や水といった基本的必需品を手にすることをさらに困難にしています。

国際社会は、こうしたあからさまな人権侵害が続いていることを目前にして、傍観すべきではありません。事態の緊急性は、エリアCのパレスチナ人コミュニティの安全と安心を確保し、加害者の非難されるべき行為に対する責任を追及するために、即時かつ断固とした行動を求めています。

事態の深刻さを明確に示すために、記録されている入植者による暴力事件を紹介します:

- 武装した入植者が軍の保護のもと、ヘブロン東部のトワニ村、ナブルスのブリン、ヤツマ、カバラン村の住民に発砲。

- ヘブロン東部地域での攻撃。マサファ・ヤタでの器物損壊、ジンバでの住宅や太陽電池の破壊など。

- ワジ・アスシクでの30家族の完全な強制移住と、分離壁抵抗運動スタッフへの武力攻撃。

- アル・ハムラ検問所に近いアイン・シブリ付近のベドウィンの集会に対する入植者の攻撃。

- ドマからブリンに至るナブルス南部の村々の農民は、オリーブ畑にアクセスするのに極度の危険に直面している。

- ヤタにて、入植者が至近距離からパレスチナ人を銃撃。

- イスラエル軍が、サルフィートのデア・イスティヤの農道と水道管を破壊。

- ブリン村のギバット・ロネン前哨地とブラチャ入植地付近のすべての農道が閉鎖された。

- トゥバスでは、入植者が2人の若者を誘拐しようとした。

- サルフィートのカラワット・バニ・ハッサン村でパレスチナ人がオリーブ畑へのアクセスを拒否されている。

- ラマッラの西では、イスラエル軍がアル・ジャニヤ村とラス・カルター村のすべての入り口を封鎖している。

- 分離壁の裏側に暮らすカルキリヤの農民は、移動制限のためにグアバを収穫できないと報告している。

- 先週、ファガラとマサファ・ヤタで入植者の攻撃により強制移住させられたパレスチナ人の住居2部屋、井戸、フェンス、複数の樹木がブルドーザーによって取り壊された。

私たちは国際社会に対し、ヨルダン川西岸地区におけるイスラエルによるパレスチナ人への暴力・暴行を停止し、パレスチナ人を保護するため、またパレスチナ人の土地へのアクセスを保護するため、即時かつ断固とした行動をとるよう要請します。 以上

———————————————————————

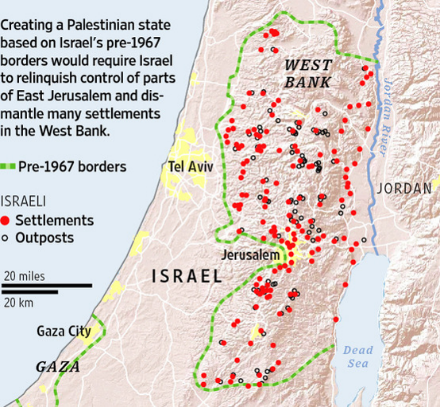

< パレスチナのオリーブオイルの生産者が暮らすエリアC >

これはヨルダン川西岸地区におけるパレスチナの領土を示した地図です。ヨルダン川西岸地区はエリアA、B、Cと呼ばれる3つの地区に分類されます。濃い緑色の部分がエリアAまたはBです。

エリアA(西岸地区の18%)にはラマッラ、ナブルスなどの大きい都市が含まれ、行政も治安もパレスチナ暫定自治政府が担います。エリアB(西岸地区の22%)では、行政はパレスチナ、治安はイスラエルが権限を持っています。一方、主に農村部に広がるエリアCは西岸地区の60%近くの面積を占めますが、行政も治安も完全にイスラエル占領当局のコントロール下にあります。このように西岸地区ではパレスチナ自治政府が管轄するエリアAとBは一部であり、イスラエル統治下にあるエリアCが半分以上を占めているのです。

オリーブ生産者のほとんどがこのエリアCに住んでいます。この地域には120を超える入植地と約100の前哨地(将来の入植地建設の拠点とするために、入植者が当局の許可を得ずに、勝手に土地を占領し、バラックを建て、農地を開拓している場所)が西岸地区全体に広がっています。パレスチナ人とイスラエル人が隣り合わせで暮らすこのエリアCで入植者による暴力事件が頻発しているのです。

・赤い点が入植地、黒字の点が前哨地

※図はいずれもパレスチナ農業復興委員会(PARC)提供

パレスチナでは10月から年に1回のオリーブの収穫が始まりますが、今年は畑に行くことも危険でままならない状況のようです。私たちはオリーブ生産者が暮らすエリアC地区の状況を今後も注視してまいります。

広報室 小林和夫

UAWCガザ地区職員、イスラエル軍空爆の犠牲に

10月13日、イスラエル軍による空爆により、パレスチナのオリーブオイルの出荷団体の一つで農民支援をしているNGO、パレスチナ農業開発センター(UAWC)のガザ地区事務所のスタッフ、イスラム・アリさん(31歳)が亡くなられました。

彼女のご冥福を心からお祈りするとともに、多くの子どもを含む市民の命を奪う空爆・攻撃が一刻も早く止まるように、国際社会の一員として日本の私たちができることを模索し続けていきたいと思います。以下は、UAWCからの悲報です。

———————————————————————

ガザ地区へのイスラエル軍空爆により、私たちの親愛なる同僚であるイスラム・アリ(31歳)が死亡したことを伝えなければならず、私たちは精神的に打ちのめされています。

10月13日(金)、イスラエルの脅迫と避難命令により強制的に立ち退きを命じられ、ガザ地区南部に避難しようとしていたアルシャティ難民キャンプの一団をイスラエル軍が空爆しました。

イスラムは、イスラエルがこの奇襲攻撃で殺害した70人の一人であり、10月7日以来ガザで殺害された2215人のパレスチナ人の一人です。イスラムは強く自由な精神の持ち主であり、祖国に忠実で人生への深い愛を持っていました。彼女を知る誰もが、私たちの大義、土地や人びとに対する彼女のとてつもない献身を見ています。イスラムはコミュニティから愛され、彼女もコミュニティを愛していました。UAWCは、彼女が2017年に私たちと一緒に働き始めて以来、彼女と知り合えたことをとても幸運に思っています。

しかし、世界の沈黙はイスラエルが彼女の人生を奪うことを許しました。

重い気持ちと深い悲しみをもって、私たちは愛するイスラムを追悼します。彼女とすべての殉教者の冥福を祈ります。

<今月のおいしい!>フィリピンでも「ずいき」を食します。

「今月のナミット!(おいしい)」は、フィリピンの代表的な家庭料理、醤油と酢で素材を煮込んだ「アドボ」です。酢の適度な酸味が食欲を刺激してくれます。

※「ナミット」はネグロス西州の現地語であるイロンゴ語で「おいしい」という意味です。

鶏肉や豚肉のアドボが代表的ですが、ネグロス西州バゴ市イリハン村のサトウキビ生産者、レベッカ・タモナンさんの家庭の日常食は、畑で収穫したサトイモの葉柄(イロンゴ語でタックウァイ)を使ったアドボ、アドボン・タックウァイです。タックウァイは日本の「ずいき」にあたります。

~アドボン・タックウァイの作り方~

【材料】

・ずいき 10~15本前後

・食用油 大さじ1

・玉ねぎ(小)1個(みじん切り)※

・ニンニク2片(みじん切り)

・唐辛子2本(薄く切る)

・酢、しょうゆ、塩(適量)

・エビ・ペースト 大さじ1~2

※油炒めで味付け用として使うピンポン玉くらいの玉ねぎ。

【作り方】

<タックウァイ(ずいき)の下ごしらえ>

・収獲したタックウァイを洗う。

・外皮をむいて、10センチ以上の長さに切る。 切り口を洗い、10分ほど乾かす。

①中華鍋(あるいは鍋)を熱して、にんにく、玉ねぎ、唐辛子を油で炒める。

②タックウァイとエビ・ペーストを加え、味が均一になるように炒め、塩を少々加える。

③水を加えて10分ほど煮る。

④醤油と酢を加える。正確な分量はなく、好みの量や味付けによって決める。

⑤やわらかくなったら、時々かき混ぜながら3~5分煮る。色が茶色になったら出来上がり。

調理は短時間で簡単にできます。ただ、ずいきの下ごしらえが少々厄介です。皮をむくと手がかゆくなったり、肌荒れを起こたりして我慢しなければいけないからです。欠かせないのが「トロイ」と呼ばれるイワシの塩焼き。焼き魚、温かいご飯と一緒に食べるアドボン・タックウァイはイロンゴ族のもっともおいしい料理の一つとレベッカさんは言います。何か日本人の好みと似ていますね。

まとめ:小林和夫(ATJ広報室)

◆コラム「今月のおいしい!」では、産地の食事や食文化について紹介していきます。

前回の記事はこちら→晴れの日には「ティノラ」

バランゴンバナナの生産者の家庭で、晴れの日に振舞われる料理が登場します。

【バナナニュース343号】活気に満ちた女性生産者たち

2023年8月初旬、2018年を最後にコロナ禍で見送られてきたバナナ担当者産地視察(通称バナ担ツアー:バランゴンバナナを扱う生協・団体の担当者による産地視察、生産者との交流)が5年ぶりに実施されました。

訪問した産地はミンダナオ島の4産地。ミンダナオ島の各産地では、2022年以降作付け拡大が進んでおり、地元でもバランゴン事業が認知度を高め広がってきています。

これまでバナナ担当者がミンダナオ島の産地を訪問した回数は限られ、バートナー団体や生産者たちと直接交流した機会がネグロス島に比べて圧倒的に少ないため、現地側からのたっての希望で今回の訪問が決まりました。その中から、最も標高の高い産地、レイクセブをご紹介します。

レイクセブについての説明はこちらもご参照ください:バナナニュース259号:バランゴンバナナ産地紹介~レイクセブ~)

※この記事では、出荷責任団体UAVOPI(高地アラー渓谷有機生産者法人)が旧名のUAVFI(高地アラー渓谷農事法人)になっています。

今回訪れたのは、バランガイ・ランフゴンのコロンボン集落(標高800~900m)。傾斜がきつく、舗装はされているものの所々穴ぼこのある道を慎重に進んでいった先に、バランゴンの圃場が現れました。写真で見るよりも角度のある斜面にバナナが植えられています。

交流会にはたくさんの生産者が集まり、バランゴンバナナに対する思いや日々の暮らしについて様々なコメントをいただきました。

リーダーのマゲンテイさん(33歳)、妻のアニアさん。2019年からバランゴンバナナを出荷しています。

マゲンティさん「日本とは遠く離れているが家族だと思っている。すごい傾斜地だと思われるだろうが頑張って世話をしている。農作業が好きで、作物が順調に育っているとか、バナナがいっぱい花をつけたとか、毎日楽しみがある。ただ、バナナを運ぶのに人を雇うのでお金がかかる」

アニアさん「道ができる前からバナナを栽培している。昔はサツマイモ、トウモロコシ、キャッサバばかり食べていたが、今は米も時々食べられるようになった。皆さんがきてくれて嬉しい。実際のバナナ栽培を見てほしい。バナナは自分が食べるのにもいい」

長い髪をなびかせたヘルミソニオさん

「お互いの笑顔が見られるのが嬉しい。テレビや映画でしか見たことのない外国人がきた。バランゴンバナナは2013年から始めた。ここの気候にも合っている。1日3回食事ができるし、お米も、たまに売りに来る魚も食べられる」

赤ちゃんを抱っこしたリンリンさん

「このバナナがあって本当に助かっている。現金収入が得られる。女性なのになぜバナナの世話なの?と言われるが、貧しくても、ただ人にお金を恵んでもらうのではなく、私はバナナを栽培して子どもたちを育てていく」

また別の男性からは、「薬を使わずに自力で世話をしている。バナナの栽培方法について教えてほしい」といったコメントもありました。

生産者の女性からの「日本語が聞きたい」というリクエストに応えて、日本からの参加者も一人ひとり日本語で自己紹介をしました。その間ずっとスマホで動画を撮っている生産者もいました。

天候被害を受けやすいバナナ栽培ですが、皆が頑張って育てたバランゴンバナナがこれからも無事に日本に届き、この先も交流が続いていきますように。

————————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

きな粉ボール(きな粉棒)

【バナナニュース342号】「私たちは良い品質のバナナを育ててるんだ」

~バナナ担当者小島の研修出張見聞録④(今後不定期で掲載します)~

ネグロス西州ランタワン村に圃場視察で訪問した際、生産者が「私たちは良い品質のバナナを育ててるんだ」とにっこりと話してくれた。少しギョッとしてしまった。ネグロス島のバナナの品質は他の産地と比べて良好とは言えず、日本での廃棄率が高い産地だからだ。日本の選別場で撮影した写真を見せて、「品質不良で一部が廃棄されている」と伝えたら、生産者は悲しんでいた。

その圃場視察後、州都バコロド市の露店で売られているバナナを見て回った。皮は極めて黒く、実まで傷みがあるバナナも平気で売られていた。地元のスーパーマーケットで販売されている高価な有機栽培バナナ(ラカタン種)ですら、軸腐れと傷が多かった。フィリピンでは、果実も野菜と同じく栄養摂取の意味合いの方が重視されると現地スタッフも話しており、青果物に対する品質基準は日本より寛容だ。

フィリピン国内消費用のバナナと日本への輸出用バナナを同じ基準で考えても仕方がないが、現地で売られているバナナと比べると確かに生産者のバナナの品質はとても良かった。生産者の言葉を思い出し、複雑な気持ちになり、少し悲しい気もした。「私たちは良い品質のバナナを育ててるんだ」と言うように、収穫時のバランゴンバナナには問題がないように見えるが、消費者に届くまでの長距離輸送と日数の経過で徐々に品質が悪化していってしまう。生産者が自信を持って生産したバランゴンバナナの品質をそのまま消費者にお届けできない歯痒さを感じた。

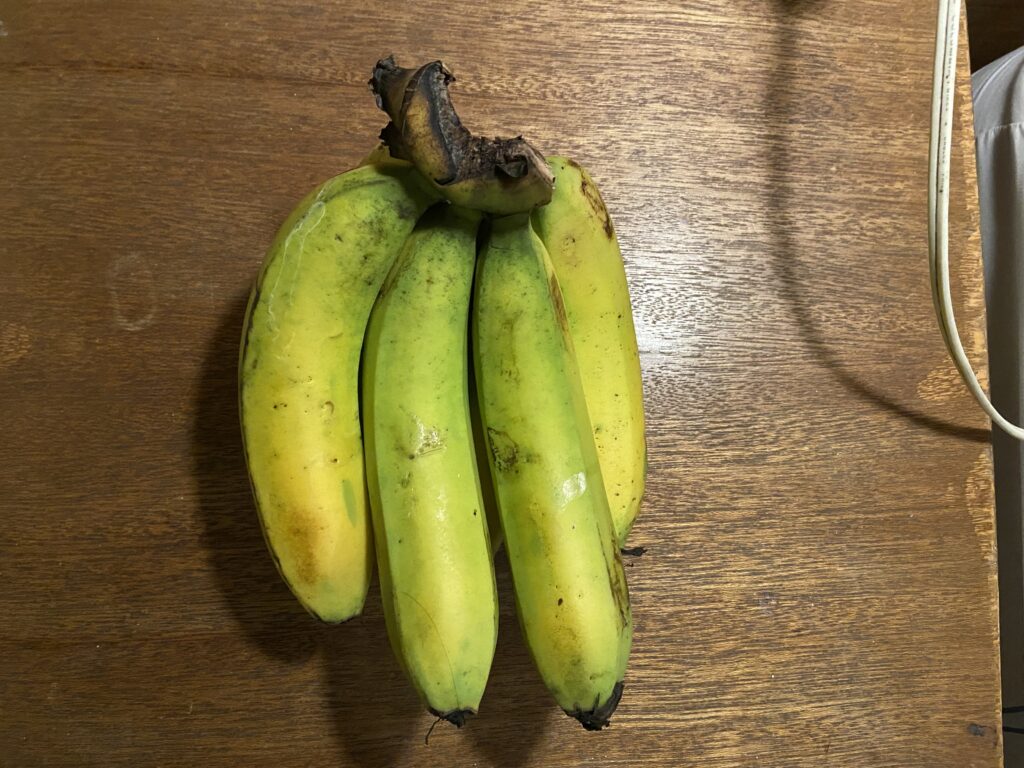

🍌バコロド市の露店やフィリピンで売られているバナナ

フィリピンの露店やスーパーマーケットでは、生食用や調理用の色々な種類のバナナが売られています。

商店街の店前に露店がチラホラ並んでいる。

他にも果実や衣服が多く集まるコーナーもある。

露店で購入したトルダン。1本約10円。

房ごと買わなかったから、割高となった。このバナナの購入理由は、皮がはち切れるほど熟していておいしそうだったから。トルダンは甘酸っぱい。

生食用のラカタン種(細い方。最上段)と料理用のサバ種(上から2段目の左側)のバナナ。

ラカタンは有機栽培バナナらしく高価でも軸腐れやダイヤモンドスポットという病害の傷が多く、品質はそこまで気にされていない様子。

個人的にはラカタン種が一番好き。酸味が少なく、甘い。

————————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

<エコシュリンプのおすすめレシピ>エビトースト

エビの旨味が味わえる一品。おやつやおつまみにも最高です。パーティーメニューにも使えます。

〈材料〉

・エコシュリンプ むき身200g:1袋

・食パン:4枚

(10枚切りのものか、サンドイッチ用)

・卵白:1個

・青じそ:2枚

・細ねぎ(万能ねぎ):適量

・塩、コショウ:適量

<作り方>

①エコシュリンプは塩をまぶして数回水を変えて洗い水を切っておく。ざく切りにし、その内の3分の2は更に細かくしておく。青じそ、細ねぎはみじん切りにする。

②1をボールに入れて卵白を加え、塩、コショウをして粘りが出るまでよく混ぜたら、パンの片面に押し付けるようにして端までしっかりと具材を乗せていく。

③フライパンに1.5cm位の高さまで油を入れ、具材のついている面を下にして色が変わってきたら反対の面も揚げ焼きにする。オーブントースターを温めておき、揚げたトーストがカリッとするまで、3分位焼く。

お好みでスイートチリソースを付けて食べてもおいしいですよ♪

レシピ提供 広瀬康代(ひろせ・やすよ/APLA理事)

まとめ 大久保ふみ(おおくぼ・ふみ/ATJ)

ラオス・コーヒー生産者との再会

3 年ぶりにラオスコーヒー産地、南部ボラベン高原へコーヒー収穫期に訪問してきました。コロナ禍は、ATJ のモットーである「顔と顔の見える関係」作りが困難となった苦しい時期でしたが、ようやく生産者の方々と「久しぶりだね、元気だった?」「コロナ禍は大丈夫だった?」などと話しながら、再会を果たすことができました。

ノンルワン村のジョンさんは、訪問した時はなぜか少し不機嫌そうでしたが、同じ時間を一緒に過ごして、ラオスの代表的なお酒であるラオラオ(米焼酎)を酌み交わすうちに、「コロナ禍だったことは分かっていたけれど、もう来てくれなくなって、これまでの友情も終わってしまったのではないかと、とても悲しく思っていた…」と打ち明けてくれました。そんな様子から、再会を心から喜んでくれているように窺えて、私もとても嬉しい気持ちになりました。

実際に、新型コロナウイルスが感染拡大してから、コーヒー豆を買い付けなくなったり、ラオス国内でコーヒー産業育成のための事業を止めてしまったりした会社・団体があることを知りました。一方でATJは、毎年買い続けることを基本方針としており、これまでそれを守り続けています。そうすることで、生産者にとっては安定した売り先が確保され、家計の見通しが立ち、将来の生活設計ができるようになりました。あらためて、毎年買い続けることが、生産者にとって大切であることを感じさせられました。

進むキープ安、物価の高騰、コーヒー市場価格の上昇

ラオスに入国してまず驚いたのが、現地通貨キープ(kip)を両替した際、その安さが著しく進んでいたことでした。円安の進んでいる日本円に対しても、ラオスキープが3年前と比べて1.5倍以上も安くなっていました(キープ安は現在でも進んでいます)。ラオスは物資の多くを輸入に頼っていることもあり、このキープ安の影響で、ガソリンを含む物価が著しく高騰し、コーヒー生産者のみならずラオス全体の経済が非常に厳しい状況であることが容易に想像されました。一方で、コーヒー豆の市場価格は、2021年後半から続くコーヒー国際相場の高騰を受け、ラオス国内でも値上がりしたため、コーヒー豆を高く売れる状況は、生産者にとってはせめてもの救いでした。また、買付業者は、隣国のタイやベトナムをはじめ、フランス、中国、デンマーク、韓国といった国々にも広がり、むしろコロナ禍の前よりも買付競争は激しくなっている印象で、こちらも生産者にとって好ましい状況に感じられました。

ただ、プードムクワン村のドゥアンさんにお話を伺ってみたところ、物価高騰の影響で、生活費だけではなくコーヒー生産においても、コーヒーの運搬などにかかる燃料費、コーヒーの収穫・加工を手伝ってくれる親戚への賄いのための食費などの生産コストもかさんでおり、たしかにコーヒーは高価格で売れるものの、その利益として生産者の手元に残る金額は変わらないとのことでした。こうした経費はコーヒーを売った収入が入ってくる前に用意する必要があるので、資金が足りず、人手を十分に集められないためにコーヒー収穫量を抑えなくてはいけない状況になってしまっているとのことでした。

次世代の育成に向けて

ATJ が JCFC(ジャイ*コーヒー生産者協同組合)と出会ってコーヒーの民衆交易を始めてから15年近くが経ち、生産者はその子どもたちへ、JCFCの事務局は若いメンバーへ、少しずつ世代交代が進んでいることも感じられました。

これに伴って、美味しいコーヒーづくりの技術や知恵を次世代に伝えていくことも今後の課題となっていくでしょう。世代交代しても、顔と顔の見える関係を深めていき、これからもずっと買い続けられるよう、心を込めて取り組んでいきます。ラオスコーヒーをぜひお楽しみください!!

*ジャイ…ラオス語で「心」という意味

名和 尚毅(なわ・なおき/ラオス産地担当)

マスコバド糖黒みつで作る♬コーラ風ドリンク

最近、家庭でも作れるクラフトコーラが流行っていますが、マスコバド糖黒みつを使うだけで簡単にコーラ風の炭酸飲料が作れます。

おいしさのポイントはレモン果汁を少し入れること。そうすることでマスコバド糖のコクとレモンのさわやかな酸味のバランスが取れた、夏にぴったりのドリンクの出来上がり!

<材料> 1杯分

・マスコバド糖黒みつ:大さじ2

・レモン果汁:大さじ1/2

・炭酸水:200ml

・カットレモン:お好みで

※分量は目安です。お好みで調整をしてください。

※レモン炭酸水でも作ることができますが、おすすめはレモン果汁です。

<作り方>

①グラスにマスコバド糖黒みつと炭酸水を入れて混ぜる。

②仕上げにレモン果汁を入れて混ぜる。お好みでカットレモンを添える。

黒岩竜太(くろいわ・りゅうた/ATJ)

【バナナニュース341号】マンティケル村から遥々と

~バナナ担当者小島の研修出張見聞録③(今後不定期で掲載します)~

■トラックの荷台に乗ってバナナの集荷へ

バランゴンバナナの産地、ネグロス島東州マンティケル村は山奥に位置しており、集荷作業が特に大変な地域の1つだ。

山道が険しくなると普通車では通行が難しくなったため、集荷トラックの荷台に乗り、資材と共にマンティケルの集荷場まで運ばれた。

体は跳ねるし、強雨に晒されて、アトラクションの様だったが、この道を生産者や運搬担当者、バランゴンバナナは通るのだと実感した。

※産地までの険しい山道を進む臨場感あふれる映像です。画面が激しく揺れますのでご注意ください

集荷作業後、トラックはバナナが高温に晒されないように日没後の午後7時にマンティケル村を出発し、70㎞離れたドマゲッティ・パッキングセンターに到着したのは日を跨ぎ午前1時になっていた。雨で道がぬかるみ、山をゆっくり降りてきたからだ。

その後、バナナはフィリピン国内の2つの港を経由して、約15日間かけて日本の港に到着する。日本の港からも追熟加工施設、リパックセンター、配送センターという長旅を経て、遥々皆さんに届く。

ネグロス島東州のバランゴンバナナは品質上の問題が少なくないが、インフラ状況、フィリピンの高温多湿な気候、青果物の足の早さ、栽培期間中の化学合成農薬や収穫後の防カビ剤・防腐剤の不使用という諸条件の中で、むしろよく耐えているなと荷台に揺られながら率直に思った(※)。

また、市場へのアクセスから疎外されやすい集荷作業が大変な地域こそバランゴンバナナの買い付けはより重要になり、そこから買い取る意義も実感した。

※品質については定期的にフィリピン側とも共有し、少しでも良いバランゴンバナナをお届けできるように努めています。

☆バナナ集荷場の様子☆

▼バナナを担いで集荷場に運んで来る生産者

▼馬で運んでくる生産者も

————————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

【動画】エコシュリンプ生産者に聞いてみた!~課題や悩み、イマドキの養殖事情~

エコシュリンプ産地の今を伝える動画の第二弾のご紹介です。

今回はインドネシア・東ジャワ州グレシック県で、長年エコシュリンプを育てている生産者さん、親から引き継いだ池で養殖を始めた若手生産者さん、養殖現場では珍しい女性生産者さんの3人にインタビューしました。

第一弾は、こちらから→ 粗放養殖ってどんな養殖?生産者が語る、その難しさやこれからの課題

産地ではバナメイエビの養殖が拡大する中でブラックタイガーの稚エビの入手が年々難しくなっていて、生産者を悩ませる問題となっています。

※ブラックタイガーの稚エビが減少している理由については、アグスさんの義父ロシッドさんのインタビューでご覧いただけます。

そうした課題も抱えているエコシュリンプの養殖ですが、現地パートナーのオルタ―トレードインドネシア社のサポートを受け、若い世代の生産者も育ってきています。イマドキの生産者さんは養殖技術をYouTubeで学んだりもしていて、そんな時代の変化も感じられる動画になっています。

エコシュリンプ産地の今を伝える動画は、今後も定期的に配信予定です。

次の動画も楽しみにお待ちください!