カテゴリー: 新着情報

NEWS

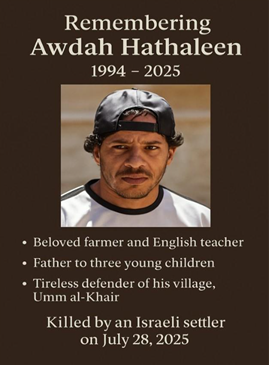

アワダ・ハサリーンさんを偲んで

日本でも報道されていますが、ヨルダン川西岸の南部マサーフェル・ヤッタ地区で殺害された活動家・アワダ・ハサリーンさんは、パレスチナのオリーブオイル出荷団体パレスチナ農業開発センター(UAWC)のメンバーでした。

UAWCから届いた悲報です。

2025年7月28日、マサーフェル・ヤッタ地区の農民であり、教師であり、活動家として親しまれていたアワダ・ハサリーンさんが、彼の暮らすウンム・ヘイル村をイスラエル人入植者の暴力的な襲撃から守ろうとして、入植者の銃撃により殺害されました。アワダさんは、パレスチナ農業開発センター(UAWC)の地域農業委員会のメンバーでもありました。

アワダさんは、3人の幼い子どもの父親でした。地元の生徒たちに英語を教え、情熱と技術を持って農地を耕していました。彼はマサーフェル・ヤッタ地区のサッカーチームでプレーし、隣人や仲間から深く愛されていました。また、米アカデミー賞(オスカー)を受賞したドキュメンタリー映画『ノー・アザー・ランド』にも出演し、パレスチナ人の闘いについて明瞭な語り口で勇気をもって語っていました。

彼を殺害したイーノン・レビという入植者は、パレスチナ人に対する暴力行為によってカナダ、英国、米国からすでに制裁を受けている人物です。しかしながら、イスラエル占領軍は現場に到着した時、犯人を逮捕するどころか、保護したのです。そればかりか、弔問のためのテントを襲撃し、弔問に集まった人びとに対して催涙ガスとゴム弾で攻撃し、入植者の逃亡を阻止しようとしたアワダさんの従兄弟を含む親戚を逮捕したのです。

これは、ウンム・ヘイル村のようなコミュニティを彼らの土地から引き剥がすことを目的として、長年続けられてきた入植型植民地支配の暴力のほんの一部です。2022年1月には、アワダさんの祖父であるシェイク・スレイマン・ハサリーンさんが、占領軍の保護下にあったイスラエルのレッカー車に故意に轢き殺されました。今、同じ家族、同じ村が再び悲しみに暮れているのです。

私たちは、この痛みを分かち合うためだけでなく、皆さんに行動を起こしていただくためにこの文章を書いています。

私たちは、皆さんに下記のことをお願いします:

- アワダさんの殺害を公に非難し、説明責任を求めること。

- 国際刑事裁判所(ICC)と国際司法裁判所(ICJ)を通じた国際的な法的措置を求めること。

- マサーフェル・ヤッタや周辺地区での「プロテクティブ・プレゼンス(注)」や連帯活動を支援すること。

-アワダさんの物語を広めること。彼の名前、彼の闘いを共有すること。

アワダさんは亡くなったが、彼の声は消えない。

悲しみと抵抗とともに。

パレスチナ農業開発センター(UAWC)

注:外部者が現場に存在することで、入植者の暴力からパレスチナ人やコミュニティを守る平和運動の手法。

お店レポート 食卓パンの店 ロコパン

埼玉県所沢市で小谷さんご夫妻が営むロコパンは、素材にこだわった地元の方に愛されるパン屋さんです。店名は、「ローカル、コタニ、パン」の頭を文字ってつけられました。

お店のパンには全てマスコバド糖を使っています。最初はグラニュー糖や三温糖を使っていたそうですが、マスコバド糖を使い始めてからは、グラニュー糖のストレートな甘さに敏感になるようになったそうです。ハード系のパンにはゲランドの塩を使っていて、同じフランス産の小麦を使ったフランスパンは、やはり同郷のものは相性が良いのかパリッと焼きあがるのだそう。

「材料の種類だけじゃなく、甘さ控えめっていうことにもすごくこだわっているんです。できるだけ砂糖を減らして、素材の味を前面に出すという事を心がけています」。

例えば、あんパンに使うあんこは低糖のものを探し求め、市販品の半分近い糖度のあんをやっと見つけて使っています。冷蔵でないと保管できなかったり、材料費も割高であったりとこだわるが故の大変さがありながらも、素材の味を活かすロコパンのパンには譲れないポイントです。パンごとに希望の材料を探し、方々から仕入れをしているので仕入先は多岐に渡ります。

ショーケースには、そんなこだわりがたくさん詰まったパンが並びます。1つ1つに込められた想いやストーリーがあって、全部のパンを食べたくなってしまいます。

季節ごとに気候に合わせたパン作りをしていて、販売するパンの種類を年4回変えています。予約販売を行っているツチノコパンは、ハーフカットしたバランゴンバナナがまるっと入った“キモかわ”なパン。ふわっとしつつしっかり感があるパンを一口かじると、小麦のおいしさのあとからバランゴンバナナとシナモンの香りが一気に広がります。余計な甘さが一切ない、素材の味が活きたパンは、食べると心がほんわりと温かくなります。マスコバド糖のラスクも販売していますが、こちらはフランスパンが余った時にしか作っていないので、見つけたらラッキー!な一品です。

シャッター会社の営業マン時代に食べたフランスパンの美味しさに衝撃を受け、パン屋になろうと脱サラ、3年の修行期間を経てお店をオープンした小谷さん。オープンから20年以上経っても「今が完璧だと思わずに、常に最適化を目指している」とキラキラしながら話す、仕事への真摯な姿勢がとても素敵でした。

※このレポートはPtoPニュース61号「つながるひろがるピートゥーピーの輪」からの転載です。

<今月のおいしい!>アグスさんちのおもてなし

「今月のゴストゥ!(おいしい)」は、東ティモールのコーヒー生産者さん宅のおもてなしメニューをご紹介。

※「ゴストゥ」はテトゥン語で「おいしい」という意味です。

アグスさんはAPLAと長年一緒に活動している地域のリーダーの1人です。お家を訪問すると、必ず手作りの軽食とエルメラのコーヒーやハーブティーでもてなしてくれます。

バナナチップス、揚げたキャッサバ、日によってはクッキーも加わります。これらのスナックの味をキュッと引き締めるのが、ツボクサと唐辛子の和え物!

東ティモールの食事には、唐辛子とハーブやエシャロット、にんにくなどを和えたものがよく一緒に出てきますが、ツボクサを使うことは珍しいです。APLAの現地協力団体であるパーマティル主催のパーマカルチャー*や環境保全について学ぶ活動に参加する中でツボクサが食べられる植物だと知り、食事に使うようになったそうです。アグスさんの家の畑にある池のそばにもたくさん生えているので、摘みたてが楽しめます。

*持続可能な農業と文化を育むデザイン手法

今回ご協力いただいたコーヒー生産者アゥグスト・バプティスタ・ソアレスさん(通称:アグスさん、写真右)

12人家族、東ティモール・エルメラ県メルトゥト集落

松村多悠子(まつむら・たゆこ/APLA)

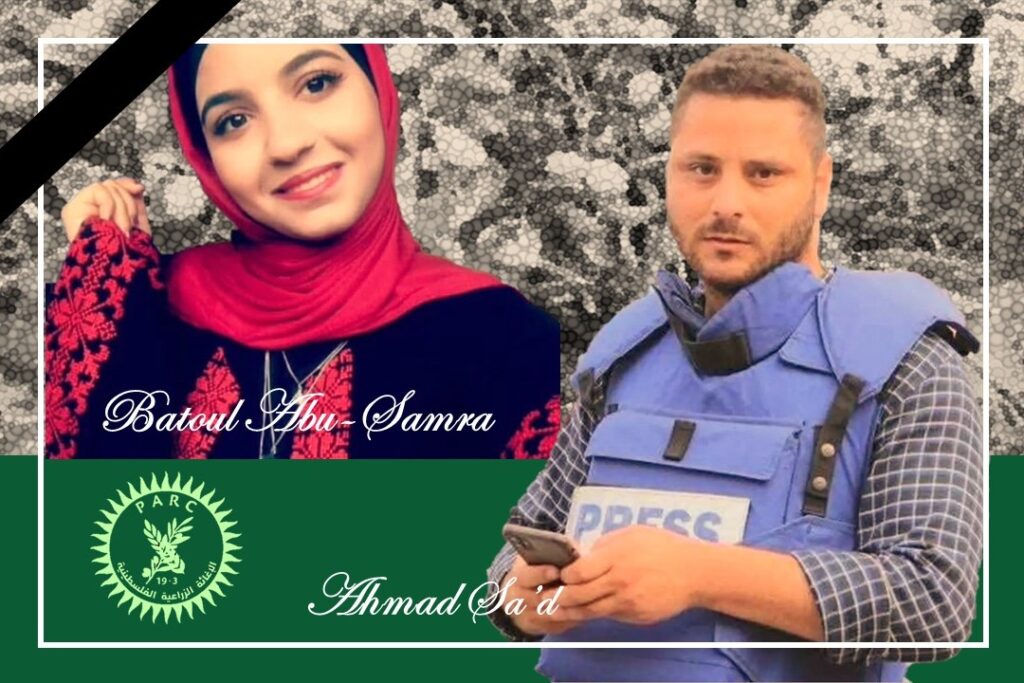

PARCガザ地区の職員、イスラエルの攻撃の犠牲に

イスラエル軍の攻撃により、パレスチナのオリーブオイル出荷団体の一つパレスチナ農業復興委員会(PARC)のガザ事務所の職員2名及び職員のご家族が亡くなられました。

心からご冥福をお祈りするとともに、ガザ地区で続く封鎖やジェノサイドが一刻も早く終わるよう、引き続き国際社会の一員としてできることをし続けていきたいと思います。

以下は、PARCから届いた悲報です。

ガザ地区での虐殺、ジェノサイド、封鎖が続くなか、パレスチナ農業復興委員会(PARC)は、わずかこの1週間の間に(6月末から7月初めにかけて)、イスラエル占領軍による激しい無差別爆撃によって、2名の同僚を失いました。亡くなった方たちに神のご加護がありますように──

PARCの現地コーディネーターとして働いていた23歳の女性、バトゥール・アブ・サムラさんは、自宅がイスラエル占領軍の空爆の標的となり、家族23人とともに命を落としました。

アフマド・サアドさんはPARCの報道コーディネーターとして活動し、兄弟のアリさん、アラーさんとともに亡くなりました。彼は、PARCがガザ地区で救援物資を配布している人道支援キャンペーン「Building Hope for Gaza(ガザに希望を)」の動画で支援物資配布の様子を伝えていた人物です。

PARCのフェアトレード事業会社であるアルリーフ社職員の息子であるマフムード・ニスルさんは、米国の支援物資配布拠点で物資を受け取ろうとしていたところを「死の罠(わな)」(※注)となった現場で命を落としました。

これらの方々、そしていまなお続くジェノサイドと入植者による植民地主義のもとで苦しんでいるすべてのパレスチナ人を、どうか心に留め、お祈りください。

※注:アメリカとイスラエルが支援する「ガザ人道財団(GHF)」による食料配給を受け取りに来たパレスチナ人に対してイスラエル兵が発砲して、数百人が犠牲となっている。国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)のラザリニ事務局長がGHFの手法は「死の罠(わな)」だと非難した。

【バナナニュース364号】あなたの声が生産者の力になります!~農業指導員ヘネシーさんからのお返事~

バナナニュース359号、360号のニュースで、新人農業指導員ヘネシーさんの仕事ぶりをお伝えしました。昨年10月の台風後、気丈に振る舞ったヘネシーさんの様子に、皆様からご声援をいただきました。応援のメッセージ、生産者への労いや感謝のお気持ち、自然災害の多い地域への共感と連帯の声をありがとうございました!

【寄せられた声に応えて:農業指導員ヘネシーさんより】

台風被害に温かく寄り添ってくださり、ありがとうございます。バランゴンバナナを食べてくださる皆さんの応援は私たちにとって力強い希望であり、復興への活力になります。

「おいしい」と言ってもらえることに加えて、私たちのハードワークを理解して評価していただけることは、本当に励みになります。生産者も困難な環境の中でも前を向いて、おいしいバナナを作るぞ!と頑張れます。台風の被害から一日でも早く回復し、安心でおいしいバナナを皆さんの食卓に届けられるよう、生産者と精一杯努力していきます。

また、このニュースをご家族と一緒に読んでくださっているというメッセージを読んで、とても嬉しく思いました。このニュースが皆さんにとって農業や環境について考える良いきっかけになることを願っています。私たちのバナナとその背景にある日々の仕事に心を寄せていただき、こちらこそありがとうございます。これからもバランゴンバナナを食べ続けていただけることを願っています。

【バナナニュース359号~360号(2025年2-3月)に寄せられたメッセージ】

※「頂いたコメントを弊社のSNSで紹介してもよい」に「はい」とご回答いただいた方のみ掲載しております。

海外から輸入している食べ物が手元に届くまでは目に触れないため、どんな道のりで届いたのかが分かると、その食べ物と関わっている人達に対する感謝の気持ちであふれます。その点、このニュースは毎回消費者の私の気持ちを生産現場へつなげてくれるとてもありがたいものとなっています。これからもよろしくお願いします。

私の住む日本の宮城県は14年前に大地震が来て大きな被害を受けました。皆さんに助けて頂いて今は以前のように暮らすことが出来るようになりました。

日本も台風が多い国でフィリピンの大変さもわかります。何とか立ち直り、またバナナを作って頂ければ嬉しいです。応援しています。

24年10月の台風20号の被害がこんなにひどかったとは知らず、読みながら涙が出ました。ヘネシーさんの迅速な行動、楽観的でいることが大切だと言う強さやしなやかさに感動しました。バナナを毎週食べられることに感謝です。読むたびに気候問題も身近になります。みんなが幸せになれるように、日本で立ち遅れているエネルギー問題の解決に力を入れたいと思います。oneworldですから。

昨年くらいから、いつも熱い思いと冷静に生産を続けていらっしゃる様子、食べているバナナの裏側について、家族が読めるように、食卓に置くようにしました。毎回読み応えがあり、高校生や大学生の我が子たちがこのお便りから大切なものを感じ、行動する人になるよう願います。よい教育の機会を与えていただき、ありがとうございます!

今回のように、災害など不測の事態が起こった際には状況をお伝えいただけるとありがたいです。また、農業指導員さんのような、収穫や栽培を支えておられる方にスポットが当たると嬉しいです。収穫から私達の手元に届くには、たくさんの方のお仕事があってこそだと改めて実感できました。素敵なニュースをありがとうございます。

いつも美味しいバナナをつくってくださり、ありがとうございます。大型台風では多くの被害があったこと、お見舞い申し上げます。状況が良くなるよう、お祈りしております。これからも美味しいバナナをたくさん頂きます。農業指導員のヘネシーさんのお仕事ぶりに感服します。ヘネシーさんのお仕事が美味しいバナナの生産を支えておられますね。お体に気をつけて頑張ってください。

この度初めてこちらのバナナを注文致しました。

スーパーには置いていないようなタイプの細身のバナナでした。味の方もスーパーでは置いていないような、こくがあって甘みがあって、硬さもちょうど良く、とても満足感のあるバナナでした。バナナを食べた後に、変なバナナ臭さを感じて気持ち悪くなる事がありましたが、こちらのバナナはそんな事全くなく、最後まで美味しく頂きました。とても満足感のあるバナナでした。

美味しいバナナをありがとうございました。

いつも品質の良いバナナを生産して頂き、心より感謝申し上げます。台風の被害など 地球規模の気候変動の中で育てていくことは大変なことも、悲しいこともあると思いますが、希望を持ち続けていらっしゃる記事を読み感動致しました。私は食物を頂くときに、その食物を育んだ土地、自然、動植物たちの環境、育ててくれた人、運搬や流通、販売に携わってくれている方々のお気持ちへの想像力と感謝を大事にしたいと日々心がけています。レポートと写真でお知らせして頂くことで感謝の気持ちも想像力も高まります。日本の一消費者である自分には、生産の現場でできることはありませんが、日本から、感謝と応援と、関わる皆様がお健やかで幸せであることをお祈りしています。ありがとうございます。

バナナと共に届くレポートをいつも読んでいます。スーパーでバナナを買っていた頃は知らなかった、現地での気候の状況や皆さんのご苦労を知ることができ、バナナが一層おいしくありがたく感じます。生活クラブのバナナは安心して食べられますし、おいしいので、朝ごはんのほか、仕事や家事などを頑張りたい時に食べています。甘くて満腹感もあるので大好きです。

これからも無理しすぎないよう、お身体に気をつけてくださいませ。

このたびは、心温まるメッセージを誠にありがとうございました。

皆さまからいただいたコメントは、弊社を通じて生産者の方々へお届けいたします。感想やコメントのやり取りを通じて、生産者、消費者をつなぐ民衆交易らしさを育んでいけたらと思います。

今後とも、是非たくさんのコメントをお寄せいただければ幸いです。

————————————

このニュースを読んだ感想は下のフォームから。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

ガザで続く飢饉とジェノサイドに関するUAWCからの声明

UAWCは、600日以上も続いている侵略とジェノサイドによってガザ地区で人道的な大惨事が深まっていることを警告します。国連食糧農業機関(FAO)の報告によれば、窒息させるような封鎖と農地の95%が組織的に破壊された結果、人為的な飢饉が進行しています。

ガザは現在、前例のない人道的災害に見舞われています。すべての住民が飢餓の脅威にさらされており、特に北部地域では、容赦ない砲撃と強制移住にさらされた人びとが大惨事を凌ぐレベルの飢餓に耐えています。栄養失調や脱水症状、汚染された水による病気で子どもたちが毎日死んでいます。これらは政治的意思と集団的懲罰による戦争犯罪です。

イスラエルが農場、種子、灌漑、漁業インフラ、さらには家畜や果樹まで破壊し尽くした結果、耕作可能な土地はわずか5%しか残っていません。食料主権の解体を目的とした組織的な政策により、かつては地域内の食料需要の30%以上を生産していたガザ地区は、今や日々の基本的な糧を満たすことができなくなっています。

600日以上にわたるジェノサイドと飢餓を経た今、私たちは以下のことを宣言します:

- 私たちは、ジェノサイドを前にした国際社会の沈黙を非難し、封鎖の即時解除と、230万人の人びとに十分な量の食料、医薬品、燃料を供給できるようにするための国境の開放を要求します。

- 私たちは、国際社会に対し、飢餓行為の停止を求める国際司法裁判所(ICJ)の判決に違反したイスラエルに対し、直ちに制裁を科すよう求めます。

- 私たちは、国際人道法を守る国連システムの失敗を糾弾し、農民や漁民が標的とされ、その多くが死傷していることについて、独立した調査を要求します。

- 私たちは、残りの5%の農地を復旧させるため、また、砲撃が続くなか、命がけで農地を守っている農民を保護するための緊急の資金援助を要求します。

- 私たちは、現在進行中の飢餓は意図的な犯罪であり、ガザを救うためには、政治的解決の前提条件として、侵略の終結と農業システムの再建が必要であることを確認します。

- 私たちはすべての当事者に対し、人道的行動の原則(人道性、中立性、公平性、透明性)を堅持し、人道援助が文民的な性質を保ち、意図された受益者に確実に届くよう強く求めます。私たちは、イスラエル軍と民間の警備請負業者による死の待ち伏せによって引き起こされるさらなる犠牲者を防ぐため、すでに確立されていた人道主義の原則を尊重した支援物資の配給メカニズムを遵守することの重要性を強調します。

食料主権は人権であり、ガザの持続可能な未来は、占領、封鎖、戦争から解放された、公正で強靭な農業システムの再構築の上に築かれなければならないことを、私たちは繰り返し強調します。

私たちはまた、世界中の自由を愛する人びとや正義を支持する人びとに対し、ジェノサイドと飢餓に反対する抗議行動や大衆行動を強化するよう呼びかけます。

食料は自由と切り離すことはできません。

ガザは飢えている…そして世界はそれを見ている。

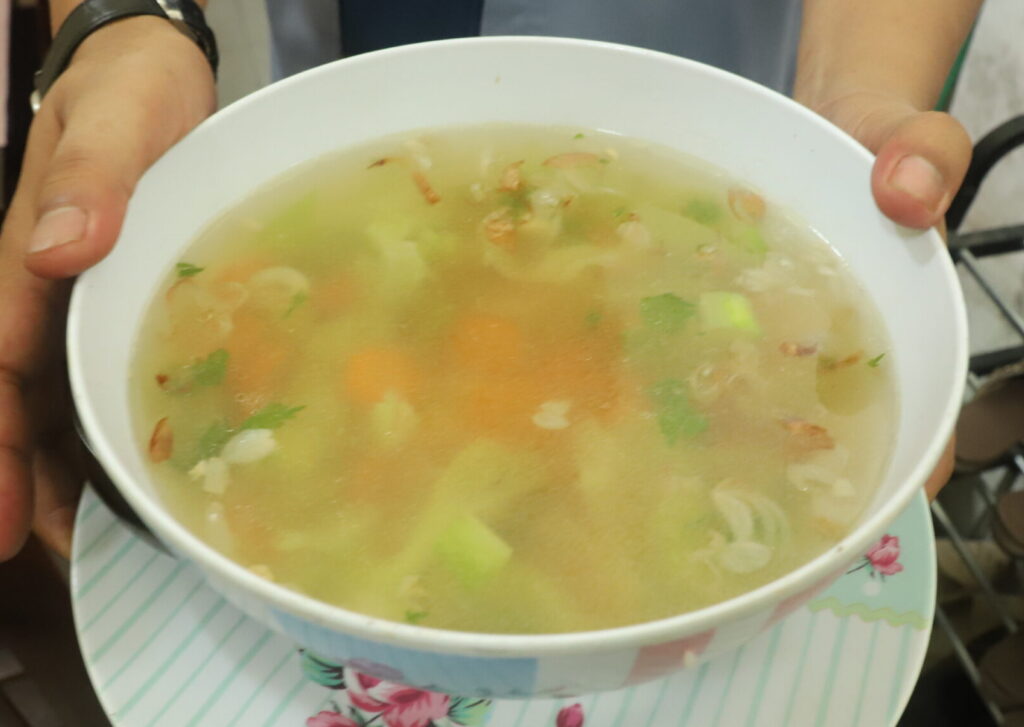

<産地の食卓~インドネシア・東ジャワ~>具だくさんの「サユールソップ」

インドネシアの具だくさん野菜スープ「サユールソップ」。

エコシュリンプ加工場の工員をしているスサンティさん(37歳)のお家では、朝食や昼食にこのスープを食べます。辛くないので大人も子どもも食べられるスサンティさん家の人気メニューです。

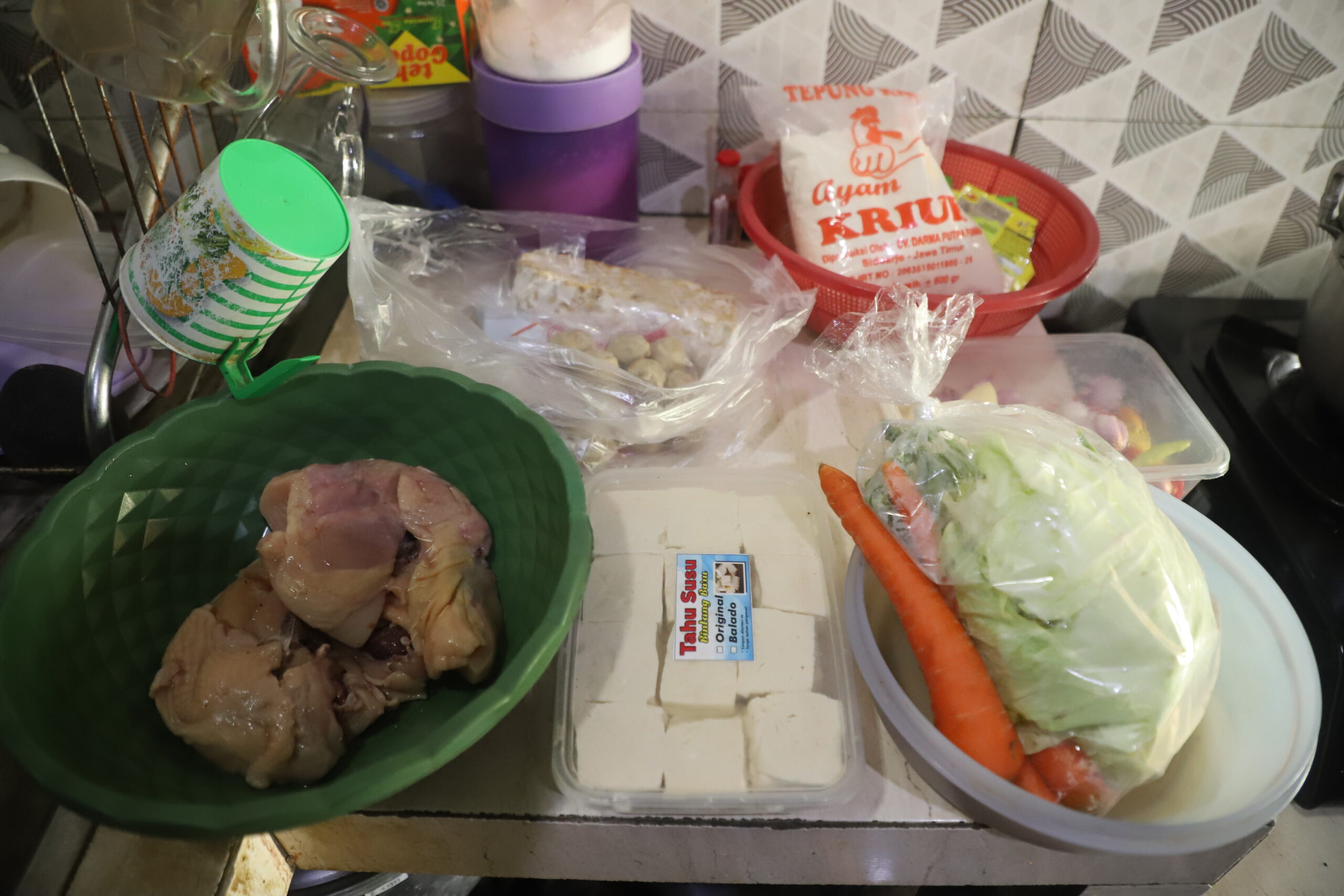

このスープは、とても簡単に作れて家族みんなで食べることができるうえに、たくさんの野菜とスパイスが入っているので、特に乾季から雨季の季節の変わり目の健康維持に役立ちます。好みでサンバル・ケチャップ(辛い醤油)を加えます。おかずには、香ばしく歯ごたえのある鶏の唐揚げがよく合います。また、タンパク質を補うため厚揚げやテンペ(大豆の発酵食品)も添えられます(写真右)。

~サユールソップの作り方~

【材料】

• サユールソップ用の野菜(ニンジン、ジャガイモ、キャベツ、セロリ) 1パック

• ミートボール 100g(屋台で売られている市販品)

• 玉ねぎ 4個

• ニンニク 4片

• ネギ 2本

• こしょう 小さじ1

• 塩、砂糖 適量

【サユール・ソップの準備】

• 八百屋でサユールソップ用の野菜のパックを買う。

• すべての野菜を適当な大きさに切る。

• カットした野菜を洗う。

【レシピ】

①用意したスパイスを潰してピューレ状にする。

②水1000ℓを沸騰させる。

③沸騰した湯にすべての野菜とミートボールを入れ、やわらかくなるまで10分ほど待つ。

④お好みで塩と砂糖を加える。

~鶏の唐揚げの作り方~

【材料】

• 鶏肉 500g

• 小麦粉

• ニンニク 4片

• コリアンダー

• コショウ 小さじ1

• 塩、砂糖

【レシピ】

• 鶏肉を流水で洗う。細かく切る。

• 用意したスパイスをすべてすり潰し、塩を加える。

• 用意したスパイスで10分間マリネした後、小麦粉をまぶす。

• 黄金色になるまで弱火で炒める。

~サンバル・ケチャップ~

【材料】

• 玉ねぎ 2個

• にんにく 2片

• 唐辛子 5本

• 醤油

【レシピ】

• 用意したスパイスを潰してピューレ状にする。

• 醤油を加える。

~スサンティさん家の食事風景~

スサンティさんは、夫のスロソさん(42歳)、高校生の長女ナビラ・イマニア・デワンタリさん(15歳)、息子のアスカ・ビンタン・ファリスくん(3歳)と姉のスーティニさん(52歳)の5人家族です。

お姉さんは、スサンティさんが仕事に出ている間、子どもたちのお世話をしてくれています。

食事はいつもスサンティさんが作ります。主食はお米です。

インドネシアでは伝統的に床に座って食事をします。

インドネシアの家庭料理の一つで、東南アジア特有のスパイスを使った酸っぱいスープ「サユールアサム」も紹介しています。

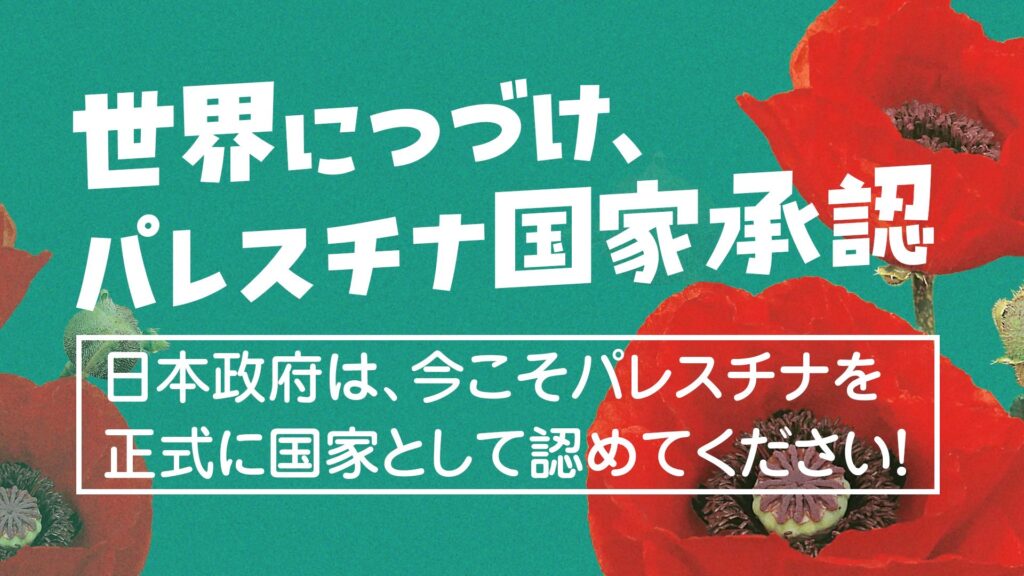

【オンライン署名】世界につづけ、パレスチナ国家承認

ATJでは、パレスチナの平和を求める他団体とともに「パレスチナ国家承認を求める実行委員会」に加わり、日本政府に対してパレスチナの国家承認を求めるオンライン署名を集めています。

2023年10月以降、ガザ地区の封鎖を伴うジェノサイド攻撃、西岸地区における違法な入植地の拡大や難民キャンプへの攻撃は激しさを増しており、現在も続いています。

これまでATJでは、オリーブオイルの民衆交易を通じて生産者に連帯してきましたが、イスラエルによる占領が続く限り、オリーブ生産者が恐怖と不安のない平和な暮らしを手にすることはないことを痛感しています。

現在パレスチナの人々が受けている人道危機は、イスラエルの占領政策がもたらしているものです。この問題を解決するためには、人権法や人道法を含む国際法の対象となるパレスチナ国家を設立し、パレスチナ人自らが決める権利を確保し、また自由に生きるための手段を確保しなければなりません。

日本はこれまでイスラエルとパレスチナによる「二国家」による問題の解決を謳いながら、イスラエルのみを国家承認しています。この不均衡な現状を変えるためにも、パレスチナの国家承認が必要です。

パレスチナのオリーブオイルを輸出するパートナー団体も、今パレスチナで起きているジェノサイドを終わらせるために、国際社会が声をあげるよう呼びかけています。

今回集めた署名は、石破茂総理大臣、岩屋毅外務大臣に提出する予定です。

ぜひ、みなさんの署名・情報拡散のご協力をお願いいたします。

▼オンライン署名はこちらから

https://www.change.org/Palestine_State_Recognition

▼署名呼びかけのチラシをダウンロード・印刷できます。ぜひご活用ください。

https://www.change.org/p/%E4%B8%96%E7%95%8C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%A5%E3%81%91-%E3%83%91%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%81%E3%83%8A%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E6%89%BF%E8%AA%8D/u/33583186

お店レポート スタイルズケイクス

スタイルズケイクス(Styleʼs Cakes & Co)さんは、東京の神保町にあるキッシュとタルトをテーマにしたケーキ屋さんです。注文スタイルがユニークで、毎朝その日のメニューがFacebookに掲載され、お客様はそれを見て午前中に電話で注文し、午後受け取りに行きます。お昼前にはほぼ完売。どのケーキやタルトもメインの素材の味が生かされ、しつこくない上品な甘さで、何個でも食べたくなってしまいます。

お店で使用する砂糖はすべてマスコバド糖。店主の岩崎修さん曰く「マスコバド糖はキレがある」とのこと。最初はパウンドケーキに使っていたところ、おいしいなら少し茶色くてもいいだろうと、すべての商品に使うようになりました。

自分がおいしいと思うものを作り続ける

もともと岩崎さんはスイーツの専門ではなく、15年ほどレストランを経営されていました。神保町近辺は様々なお店が乱立するエリア。岩崎さんもランチ戦争に巻き込まれました。毎日毎日ランチを出しながら過ごす日々。ある時から次から次へとランチを出すことに違和感を持つようになりました。お連れ合いの百合子さんの後押しもあり、レストランを閉じて、ケーキ屋さんをスタートすることに。ケーキ作りを習ったことがなかったので、型にはまらずに自分がおいしいと思うものが作れると思ったそうです。最初はイートインもありましたが、次のお客様を待たせてしまいゆっくり接客できない、外にはケーキを買い求めるお客様の列が…。考えた挙句たどり着いたのが、最初にご紹介した注文方法でした。売り切れてしまうこともありますが、お客様を待たせずお渡しできるスタイルです。

岩崎さんにお店を続けるモチベーションについて聞いてみました。すると、「考えたこともなかった」という言葉から始まりつつも「あえていうなら、自分がおいしいと思うものを、同じように思って買ってくれて、共感しあえることが喜び」と話してくれました。お話を伺ったこの日は、マスコバド糖の輸出団体オルタートレード・フィリピン社のエリア・マカタガイさんと一緒でした。「マスコバド糖があって自分がおいしいと思うケーキが作れる。砂糖を作り続けてください!」と熱いメッセージもいただきました。岩崎さんの夢は、“おまんじゅう”やさんのように、お客様に長く愛されるお店になること。お話を聞いていて、タルトやキッシュ、お店を通じて表現される誠実なあり方に胸が熱くなりました。同時に、お店の味を決める素材の一つとしてマスコバド糖が選ばれていることを、とても誇らしく思いました。

※このレポートはPtoPニュース59号「つながるひろがるピートゥーピーの輪」からの転載です。

お店レポート 国産小麦で作るパンとクッキーのお店 コッペ

障がいがある人もない人も共に働ける場を作りたい、という想いから1988年に始まったコッペさんの取り組みは、今回お話を伺った代表の飯嶋さんを含めた3人でスタートしました。障がいがある人が働くための施設ではなく、普通のパン屋さんにたまたま障がいのある人も働いているお店にしたいという考えのもと、任意団体として始まった活動は、パンとクッキーの製造・販売を続けるなかで現在は認定NPO法人になりました。

お店に伺った際、工房でクッキーを袋詰めしている様子を見学させていただきました。皆さんそれぞれの持ち場ですごくテキパキと作業されていて、あれよあれよという間に店頭に並ぶ商品の状態になっていきます。明るく振舞うスタッフさんもいて、黙々と流れ作業する真面目な空気の中にも和やかな雰囲気が焼菓子の甘い香りと一緒に漂っていました。

材料で使う素材は、できるだけ国産かフェアトレードのものです。「普段は支援される側かもしれないが、フェアトレードの素材を使うことで自分たちも貢献できたら」という想いから、開店当初よりマスコバド糖を使い続けてくださっています。マスコバド糖を使った「ネグロスクッキー」は、30年以上販売が続くロングセラー商品。根強いファンもいらっしゃるそうです。材料を吟味するだけではなく、しっかりとおいしさにもこだわりながら、心を込めて手作りされています。厚めでしっかりしたクッキーは、マスコバド糖の風味が活きた優しい味わいです。しかし、わかる人にしかわからないネーミングなだけに「ネグロスって何?」とお客さんに聞かれることも多いそう。その度に「フィリピンの島の名前です」「そこで作られている黒砂糖を使ったクッキーなんです。独特の風味が美味しいですよ」とスタッフの方が説明してくださっていると聞き、嬉しく思いました。

製造に携わる阿部さんと氏家さんにもお話を伺うことができました。阿部さんは20年以上、氏家さんは15年程とそれぞれ勤務歴が長く、製造に関わる事はなんでもできる頼れる存在です。お喋りが好きな二人。阿部さんは皆が気持ちよく楽しんで働けるのがいいなと思っているそうで、場を明るくしてくれるムードメーカー的存在です。一方、氏家さんはイベント出店時に接客でお客さんと交流するのが好きで、どんな仕事でも責任を持って、最後までやり通すことを日々心掛けているというしっかり者です。

スタッフ同士がうまくまとまらず、たまにぶつかったりすることもあるそうですが、できる・できないで判断するのではなく、足りない部分はお互いの持っている力で補い合っているとのこと。上手くいくことばかりではないかもしれませんが、違いを尊重しながら少しずつ歩んでいる姿は、民衆交易にも通じるものがあるのではないかなと思い、長年モノを通してつながっているご縁を感じた訪問でした。

※このレポートはPtoPニュース57号「つながるひろがるピートゥーピーの輪」からの転載です。

お店レポート”顔のみえる店~FAIR TRADE 風”s”

今回ご紹介するのは、「顔のみえる店~FAIR TRADE 風”s」。

現在お店を経営しているのは、店を立ち上げ名古屋市をフェアトレードタウンにすることに尽力した土井ゆきこさんから、2020年1月にバトンタッチした六鹿晶子さんです。

お店に並ぶ商品は、フェアトレードの食品や生活雑貨の他、地域の作家さんの手工芸品や福祉作業所と連携してつくったお菓子など。バランゴンバナナやマスコバド糖も販売しています。ついつい手に取ってしまいたくなる目を引くものがたくさんあります。

お店の名前「顔のみえる」には、六鹿さんの思いが込められています。作った人、その思い、作るプロセスなど製品になるまでの背景を伝え、生産者の「顔」を届けたいという思いです。商品も生産者とのつながりが感じられるかで選んでいます。その思いは商品を説明するポップに表れており、それはバランゴンバナナにも。ただ販売するだけでなくバランゴンバナナの生産背景を丁寧に伝えています。それと同時に、プランテーションバナナの実態を伝えるべく、農薬散布の状況やそこで働く人びとの労働環境も、折に触れてお客さんに話しているそうです。理解を深めるために考案した「BANANAぼーと」(VoteとBoatをかけている)という取り組みは、コーヒーチケットのように少しだけお得に前払い購入してもらい、バナナニュースに書かれている生産者の状況やバナナにまつわる話をメールで発信しているとのことです。「顔のみえる」関係はそれだけではなくお客さん同士のつながりも。店で出会ったお客さんたちの憩いの場にもなっています。

六鹿さんの活動はお店の外へも広がっています。竹串を使ってイラストを描くバナナアートやカカオ豆を使ったチョコレートづくりなどのワークショップも積極的に実施しています。身近なものを通じて世界の現状を楽しみながら学べるワークショップは、フェアトレードを知り「行動する」きっかけにもなるといいます。その他、卸業(愛知県庁をはじめとして納品先は10か所も)、イベント出店や商品開発なども精力的にしています。

※このレポートはPtoPニュース55号「つながるひろがるピートゥーピーの輪」からの転載です。

PtoPNEWS vol.68

PDFファイルダウンロードはこちらから→PtoP NEWS vol.68

PARCによる救援活動報告~ガザ地区に希望を~

2023年10月から始まったイスラエル軍のガザへの攻撃を受けて、2つのパレスチナのオリーブオイル出荷団体ではガザへの支援活動を開始しました。現地からの呼びかけを受けて、日本でも募金を集めて現地へ届けました。

パレスチナ農業復興委員会(PARC)では2023年11月初めよりガザ地区で緊急支援「ガザ地区に希望を」募金キャンペーンを継続しています。日本からの支援金が活用されているPARCのフェアトレード事業会社であるアルリーフ社の支援実績が届きました。

~ガザ地区に希望を~募金キャンペーン報告(2025年4月現在)

2023年10月7日以降に始まったガザ地区でのジェノサイドに対応し、アルリーフ社は、2023年10月22日に募金キャンペーン「ガザ地区に希望を」を開始しました。

このキャンペーンの目的は、イスラエル占領軍による侵攻の影響を軽減することにあります。この侵攻により、ガザ地区では貧困が深刻化、大規模な破壊、死亡者64,000人以上、負傷者111,000人以上、住居の破壊と喪失がもたらされ、食料・清潔な水・生活必需品の喫緊の必要性が増しています。アルリーフ社は、難民キャンプや国連パレスチナ難民救済事業機関(UNRWA)の学校、その他の避難所に避難している人々に対し、食料などの人道支援物資を送っています。

国連によると、戦争中にガザ地区全体で少なくとも190万人(人口の約90%)が避難を強いられ、繰り返し避難し、中には10回以上避難している人もいます。2025年1月からの停戦は3月18日のイスラエルによるガザ地区への爆撃により破られ、わずか1ヶ月で1,630人以上が死亡し、50万人以上が再び避難を強いられました。ガザ地区では全住宅の92%が損傷または破壊されました。今でも緊急支援、避難所、生活必需品の差し迫ったニーズがあり、復興には530億ドル以上が必要と見積もられています。

2025年3月2日から、イスラエルは支援物資トラックのガザ地区への搬入を止めていますが、アルリーフ社は引き続きキャンペーンを継続し、支援を届ける機会を待っています。

寄付金の活用方法

日本を含む海外から寄せられた寄付金は、西岸地区のパレスチナ人農家から以下の農産品を購入するために寄付金を活用しています:

- マジョールデーツ(ナツメヤシ)・ペースト(1kgパック)

- ザアタル(タイムスパイス)(1kgパック)

- フリーケ(緑のロースト小麦)(700gパック)

- エキストラバージン・オリーブオイル(3リットルボトル)

- その他適した食品

これらの製品は、栄養価が高く、簡単な調理で摂取でき、常温での長期保存が可能なため、ガザの状況に適しているものです。

支援・第1便

アルリーフ社は、西岸地区の農家から食品を購入することで、経済的に困難な状況にある農家の支援も行っています。第1便では、ザアタル、マジョールデーツ・ペースト、フリーケを計20パレット準備しました。

2024年5月、イスラエルによりガザ地区との国境が閉鎖された後、南部のカレム・アブ・サレム検問所経由で支援物資を搬入できる可能性があると通知されました。2024年5月26日に支援物資を積み込みましたが、イスラエル当局はパレスチナ側の支援トラックの通行を再度禁止し、わずかなトラックだけが通過を許可され、その後長期間に渡って国境は再び閉鎖されました。

アルリーフ社は品質保持のため、西岸地区北部のトゥルカレムの倉庫に支援物資を保管し、その後、アル・ラムにある自社倉庫に支援物資を戻さざるを得ませんでした。

ヨルダン・ハシェミット慈善機構(JHCO)を通じた支援物資配送

その後、アルリーフ社は、ヨルダン王室が管轄するJHCOを通じて支援物資をガザへ届けることを決定し、2024年8月25日にヨルダンへ支援物資を発送しました。そして、2024年10月25日に、ガザ北部にあるPARCの倉庫にようやく物資が到着しました。

JHCOは、アンマンの倉庫からイスラエル領内を経由し、北部のジキム検問所を通ってガザへ輸送。PARCのガザ支部が支援物資を受け取り、スタッフがボランティアと共にPARCの支援対象区の人々へ配布しました。

JHCOは、国内外での慈善活動、人道支援、難民支援を行うヨルダン王室直属の非営利団体です。様々な非営利団体や組織と協同して、世界中の被災地域や難民を支援しています。パレスチナやガザ地区の人々への支援も実施し、学校や医療センター、難民キャンプの設立・管理も担っています。

アルリーフ社は、JHCOの西岸地区代表を通じて正式な申請を行い、西岸地区においてガザへの支援物資配送ができた唯一の団体となりました。

支援物資の分配

アルリーフ社がガザに送った支援物資の分配は、PARCが担当しました。PARCは、西岸およびガザ地区で農業開発プロジェクトを展開しており、現地スタッフとボランティアが、難民キャンプ、UNRWAの学校、避難所などで被災した人々へ支援物資を配布しました。

第2便および今後の支援について

キャンペーンによる残りの資金と、現在も継続的に寄せられている海外からの支援により、第2便の支援を計画中です。第2便には、2024年産の新しいオリーブからとれたオリーブオイルを主に届ける予定です。これは、売れ残ったオリーブオイルの買い取りによる農家支援(2年連続で状況が困難な中で収穫・製造)と、ガザの人々への人道支援という二重の効果があります。

アルリーフ社は、このキャンペーンに関わったすべての人々に深く感謝しています。ガザ地区での危機の規模に比べればささやかな支援かもしれませんが、何らかの形で行動を起こす一人ひとりの貢献に心より感謝申し上げます。

PtoPNEWS vol.67

PDFファイルダウンロードはこちらから→PtoP NEWS vol.67

「ガザ地区の恒久的停戦とパレスチナの和平を求める」賛同署名のご報告

ATJは「パレスチナの和平を求めるアクション実行委員会」のメンバーとして、パレスチナで活動するNGOとともに「ガザ地区の恒久的停戦とパレスチナの和平を求める」声明を発表し、広く団体・個人の賛同署名を集め、外務大臣及び関係議員へ提出しました。

多くの方にご署名ならびに情報拡散にご協力いただき、誠にありがとうございました。

最終的に以下団体・個人の方から署名をいただきました(5月15日最終集計)。

団体:309団体 個人:4329名(非公開含む)

賛同者の詳細は以下よりご確認ください。

https://www.ngo-jvc.net/activity/advocacy/20250310_gazastatement.html

※サイトの下の方に賛同者の記載があります。

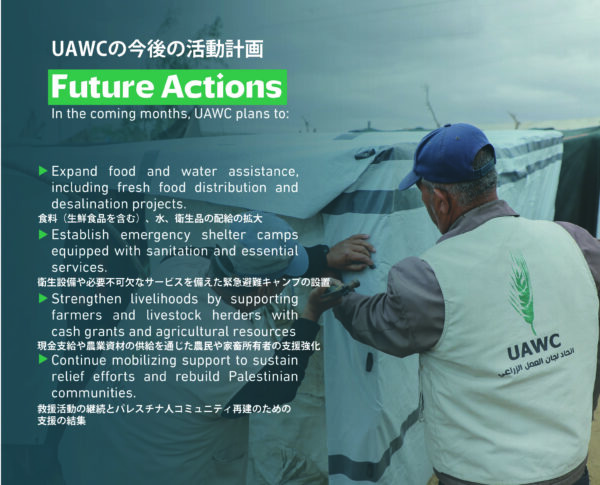

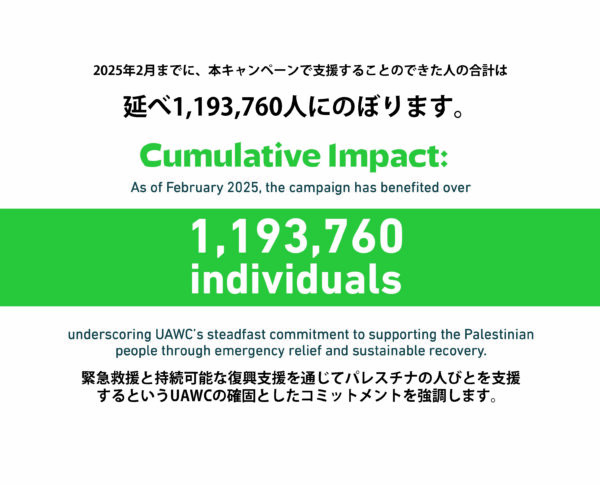

「Stop Gaza Starvation(ガザの飢餓を止めろ)」キャンペーンの報告(2025年2月)

2023年10月から始まったイスラエル軍のガザへの攻撃を受けて、2つのパレスチナのオリーブオイル出荷団体ではガザへの支援活動を開始しました。現地からの呼びかけを受けて、日本でも募金を集めて現地へ届けました。

パレスチナ農業開発センター(UAWC)では2023年11月初めよりガザ地区で緊急支援「ガザの飢餓を止めろ」キャンペーンを継続しています。2025年2月時点での支援実績が届きました。報告が遅くなりましたが、以下が報告内容になります。

パレスチナ農業開発センター(UAWC)

2025年2月23日

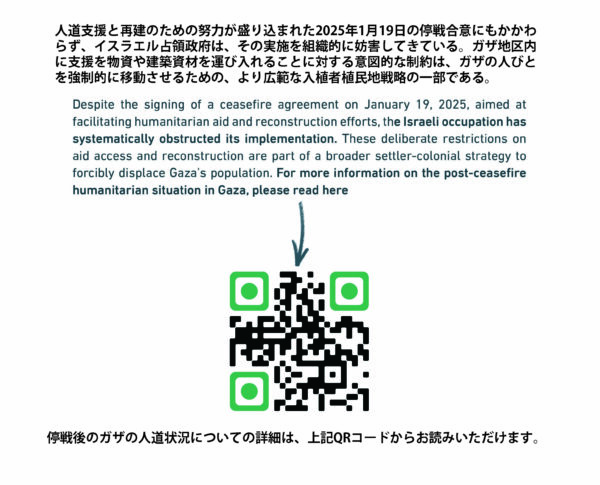

人道支援と再建のための努力が盛り込まれた2025年1月19日の停戦合意にもかかわらず、イスラエル占領政府は、その実施を組織的に妨害してきています。

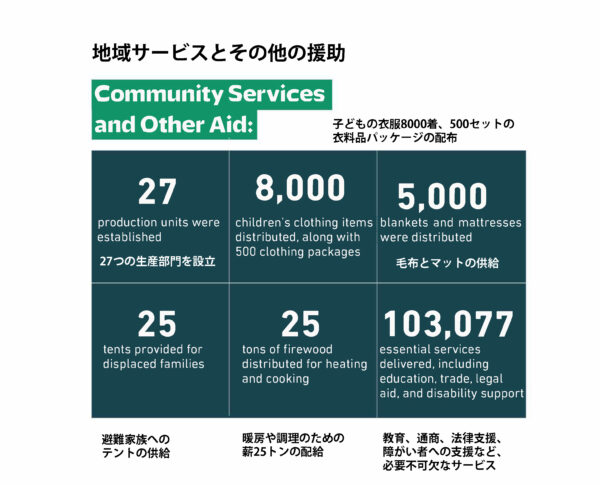

UAWCでは、拡大する危機への対応として人道支援活動を大幅に強化してきました(前回の報告はこちらからNPO法人APLAウェブサイト)。「ガザの飢餓を止めろ」キャンペーンは、緊急救援物資を配布し、生計の維持を応援し、避難生活を余儀なくされている家族を支援するというミッションを掲げ、揺らぎない活動を続けています。多様な取り組みを通じて、長期的な回復力のために活動するとともに、被害を受けた人びとの最も差し迫ったニーズに応えることを継続していきます。

UAWCによる報告書の日本語訳版を下記よりご覧いただけます。

姉妹団体のNPO法人APLAでは、UAWCからの呼びかけを受けて、ご寄付を受け付けています。

◆募金の方法◆

- 郵便振替の場合:

郵便振替▶ 00190-3-447725 特定非営利活動法人APLA

※通信欄に必ず「パレスチナ支援」と明記ください。 - 銀行振込の場合:

銀行口座▶ みずほ銀行高田馬場支店(普通)2650327

特定非営利活動法人APLA

※振込人名、金額、「パレスチナ支援」である旨をAPLA事務局までご一報ください。 - クレジットカードの場合:

お手元にクレジットカードをご用意ください。お申込みフォームで「今回のみの寄付」「99.緊急支援」をお選びいただき、寄付金額をご選択ください。その他の必要事項をご入力のうえ、「決済方法」で「クレジットカード」を選択ください。続いて、クレジットカードの情報の入力画面が表示されます。

◎いずれの場合も領収書の発行は省略させていただきます。領収書が必要な場合は、APLA事務局までご連絡ください。

◎募金総額の一部(上限5%)を事務経費のために使用させていただきますこと予めご了承ください。

脇役にしておくにはもったいない!らっきょう甘酢漬け

【賛同署名のお願い】「ガザの恒久的停戦と、パレスチナの和平を求める」共同声明

ATJは「パレスチナの和平を求めるアクション実行委員会」のメンバーとして、パレスチナで活動するNGOとともにガザ地区の恒久的停戦とパレスチナの和平を求める声明を発表し、広く団体・個人の賛同署名を集めています。パレスチナ人の離散を象徴する日である5月15日(ナクバの日)まで署名を募り、内閣総理大臣、外務大臣、及び関係議員へ提出する予定です。

3月24日に行われた「互恵のためのアジア民衆基金(APF)」理事会で、パレスチナ農業開発センター(UAWC)代表でAPF理事でもあるフアッド・アブサイフ氏よりガザ地区及びヨルダン川西岸地区での近況報告がありました。

1月19日に停戦合意が締結されたものの、イスラエル政府は3月2日よりガザ地区を全面封鎖し、そのため多くの人々が飢餓に瀕していること、そして3月18日以降のイスラエル軍の再攻撃によりガザ地区の人びとが置かれた状況は2023年10月に戦争が始まった時よりさらに厳しいと話しています。

「一人の人間として、私たちとともに立ち上がり、即時かつ恒久的な停戦、占領の終結、封鎖の解除を求める声明に賛同してくださるようお願いする次第です。

すべての賛同署名は、沈黙に抗う声です。

すべての賛同署名は、この犯罪を拒否するものです。

すべての賛同署名は、人間性を共有する行為です。

パレスチナが求めているのは、哀れみではなく正義であり、涙ではなく声です。

署名を。情報拡散を。そして立ち上がってください。

安全保障、政治、沈黙の名の下に、今まさに虐殺されている人々のために。」(フアッド氏)

パレスチナ農業復興委員会(PARC)からもメッセージが届きました。

「パレスチナの人々は、76年以上にわたって平和を求めて闘い続けてきました。しかし、この困難な時期にあって、私たちは、パレスチナ人の政治的・人道的権利、そして自己決定権を支持し、行動してくださる世界中の友人たちの支援によってこそ、平和を実現できると確信しています。」

オリーブオイルを通じて繋がっているパレスチナのパートナーのこの切実な訴えを受けて、パレスチナの人々が人権、尊厳が守られた暮らしを一刻も早く送れるよう、皆様からの賛同署名を切にお願いする次第です。また、情報拡散にもご協力賜りますようお願い致します。

賛同署名を呼び掛けるチラシを用意しました。どうぞご活用ください。

イスラエルの占領がガザを餓死に追いやる

2025年4月25日金曜日、世界食糧計画(WFP)は、ガザ地区における食料備蓄が完全に尽きたことを発表しました。

2025年3月2日以来、イスラエル占領軍は、ガザ地区への食料、水、燃料、人道支援物資のすべての搬入を阻止しています。ほぼ2ヶ月間、パレスチナの人々は意図的に生存手段を断たれ、作り出された飢餓によって死に追いやられています。

WFPの支援のもと運営されていたすべてのパン工房は、小麦粉と調理用燃料が尽きたため、3月31日をもって閉鎖されました。家族が2週間過ごせるよう配布されていたWFPの食料支給も3月末までに底を突きました。備蓄はもはやありません。配給もありません。棚は空っぽで、かまどの火も消えています。

現在、ガザの国境には11万6千トン以上の食料支援物資が待機しており、これは100万人分の食料を最大4ヶ月間賄える量です。しかし、イスラエル占領軍はその搬入を拒否しています。

ガザは今、飢えさせられています。

これは単なる人道的危機ではありません。この人為的な飢餓は、現在進行中の戦争犯罪です。

ガザの食料システムは、イスラエルの爆撃と包囲によってすでに破壊されました。農業、農場、漁場、給水システム、衛生施設、基本的インフラが意図的に標的にされました。

イスラエルによる国境封鎖はガザ市場を崩壊させ、壊滅的な物資不足と恐ろしいほどの食料価格の高騰を引き起こしました。4月第1週時点で、食料安全保障部門は、ガザの家庭の約80%が食料を完全に人道支援に依存していると報告しています。そして、その支援もイスラエルの占領軍により強制的に打ち砕かれました。80%の家族が市場にすらアクセスできず、95%が食料が販売されていたとしても支払えないと回答しています。食料価格は、ジェノサイド前の水準に比べて1.5~7倍も高騰し、一部のものは「停戦期間」と呼ばれる時期と比較して最大14倍もの価格になっています。乳製品、卵、果物、肉などの必需品は完全に市場から姿を消しました。ジャガイモやタマネギといった基本的な野菜さえも、価格が10倍以上跳ね上がりました。4月第1週時点で、市場の運営能力は40%未満に落ち込み、在庫も1〜2週間で尽きると予想されていました。4月末の現在、在庫は完全に底をついています。

同時に、エネルギー危機も食料危機と並行して深刻な状況にあります。料理用ガスの価格は40倍も急騰し、絶望した人々は健康や命を危険にさらしながらゴミやプラスチックを集めて火をおこしています。

この飢餓は偶然のできごとではありません。これは、イスラエルによる計画的な「飢餓によるジェノサイド」という政策です。イスラエル占領軍は、人間の最も基本的なニーズを武器としてパレスチナ人を民族浄化しようとしています。人々が食べて、生きて、存在する能力そのものを体系的に破壊しようと企んでいるのです。

ガザは、作り出された飢餓とジェノサイドという暴力の間で押しつぶされています。

さらに、イスラエル占領軍は、フィラデルフィ回廊とモラグ回廊の間に設けられた「緩衝地帯」を拡大し、ガザ全体の約20%にあたる土地を軍事管理区域に変えています。これには、ブルドーザーによる農地の破壊、住宅の破壊、避難民たちが帰る場所を奪う行為が含まれています。軍事請負業者たちを含む米国企業が、こうしたアパルトヘイトと強制移住のインフラ構築に直接関与しています。これは、占領地の破壊と収奪という継続中の戦争犯罪の一環であり、ガザの土地、経済、未来とのつながりを恒久的に断ち切るものです。

飢餓に直面して中立はあり得ません。

世界が行動しないことに対する言い訳は存在しません。

UAWCは、以下を強く要求します。

- ガザ地区へのすべての国境検問所を即時かつ無条件で開放し、食料、水、医薬品、燃料、人道支援物資の自由な搬入を認めること。

- イスラエルによるガザ封鎖の終結、戦争犯罪への責任追及、ジェノサイドの即時かつ恒久的停止への国際的圧力。

- 飢餓を戦争とジェノサイドの手段とした行為について、ローマ規程および国際人道法に基づく国際的な訴追。

- ガザの食料システムの回復と再建をパレスチナ人主導で進めること(占領勢力や依存を助長する国際機関による押し付けではないこと)。

飢餓とジェノサイドにおいて交渉の余地はありません。

必要なのは、封鎖の即時かつ完全な終結と、パレスチナの解放だけです。

2025年4月29日 パレスチナ農業開発センター(UAWC)のニュースより

【バナナニュース362号】パイナップルを羨むことなかれ

~バナナ担当者小島の出張見聞録⑩(不定期で掲載します)~

皆さんはパイナップルやバナナがどのように実るか描けるだろうか。

私はフィリピンでパイナップルを見て驚いた。パイナップルは、アロエのような葉を放射状に広げ、その中から茎を伸ばし、膝上ほどの高さに実を付ける。

一方で、バナナは地下の根茎から葉の一部が重なって幹のように見える偽茎を伸ばし、2~3mの高さに約30㎏の房を実らせる。そのため、強風で倒れることが頻発する。現地で倒れたバナナを見て「なぜ、重い房をそんなに高い所に実らせるのか。倒れるではないか」と思うことが多かったので、パイナップルを見て、これはお利巧な植物なのかもしれないと思った。

しかし、バナナにはバナナの事情があって、上に伸びているはずだ。高い場所でバナナの大きな青々しい葉を広げればより効率的に光合成ができるし、倒れても本来バナナにはタネがあったのだから、繁殖に関しては問題はなかったはずである。ついつい自分の都合で考えてしまったことを反省しつつも、やはりバナナの倒伏被害を目にすると、生産者を気の毒に思うので、バナナにはなんとか強風に耐えてほしいと願ってしまうのが正直なところだ。

バナナが実っているとその重さで余計に倒伏しやすくなる。

パイナップルを勝手に羨んだが、パイナップルにはパイナップルの事情があり、パイナップルも人間も、それぞれがそれぞれに振り回されながら生きているのだろう。

<バナナ担当者小島が産地で見聞きしてきたことを連載中!>