カテゴリー: レポート(エコシュリンプ)

エコシュリンプ

<産地の食卓~インドネシア・東ジャワ~>具だくさんの「サユールソップ」

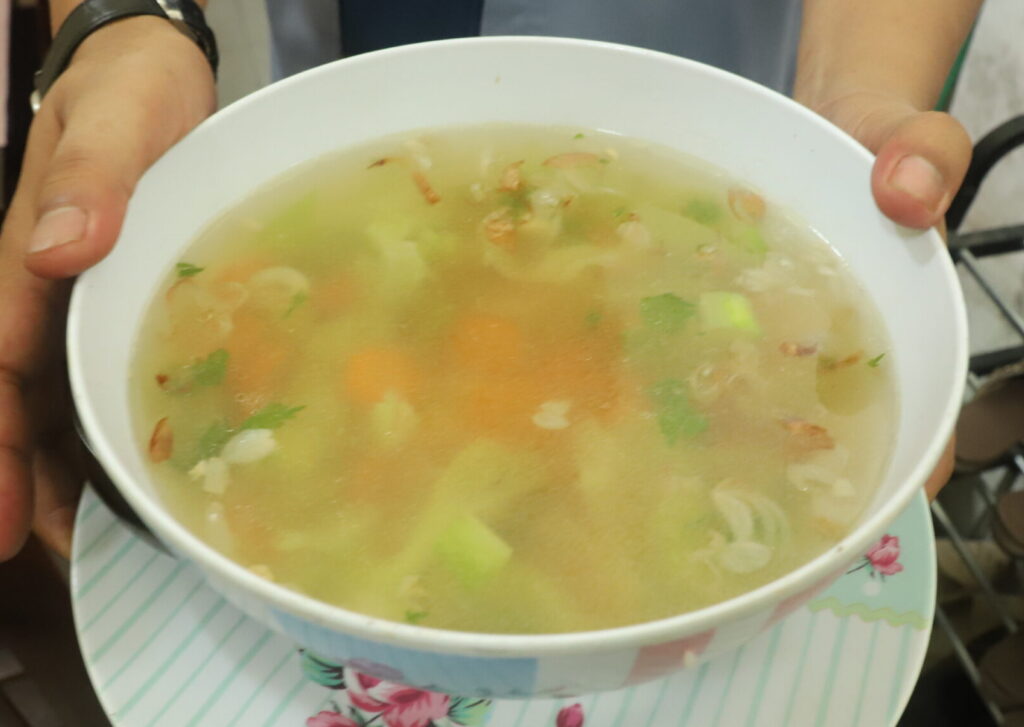

インドネシアの具だくさん野菜スープ「サユールソップ」。

エコシュリンプ加工場の工員をしているスサンティさん(37歳)のお家では、朝食や昼食にこのスープを食べます。辛くないので大人も子どもも食べられるスサンティさん家の人気メニューです。

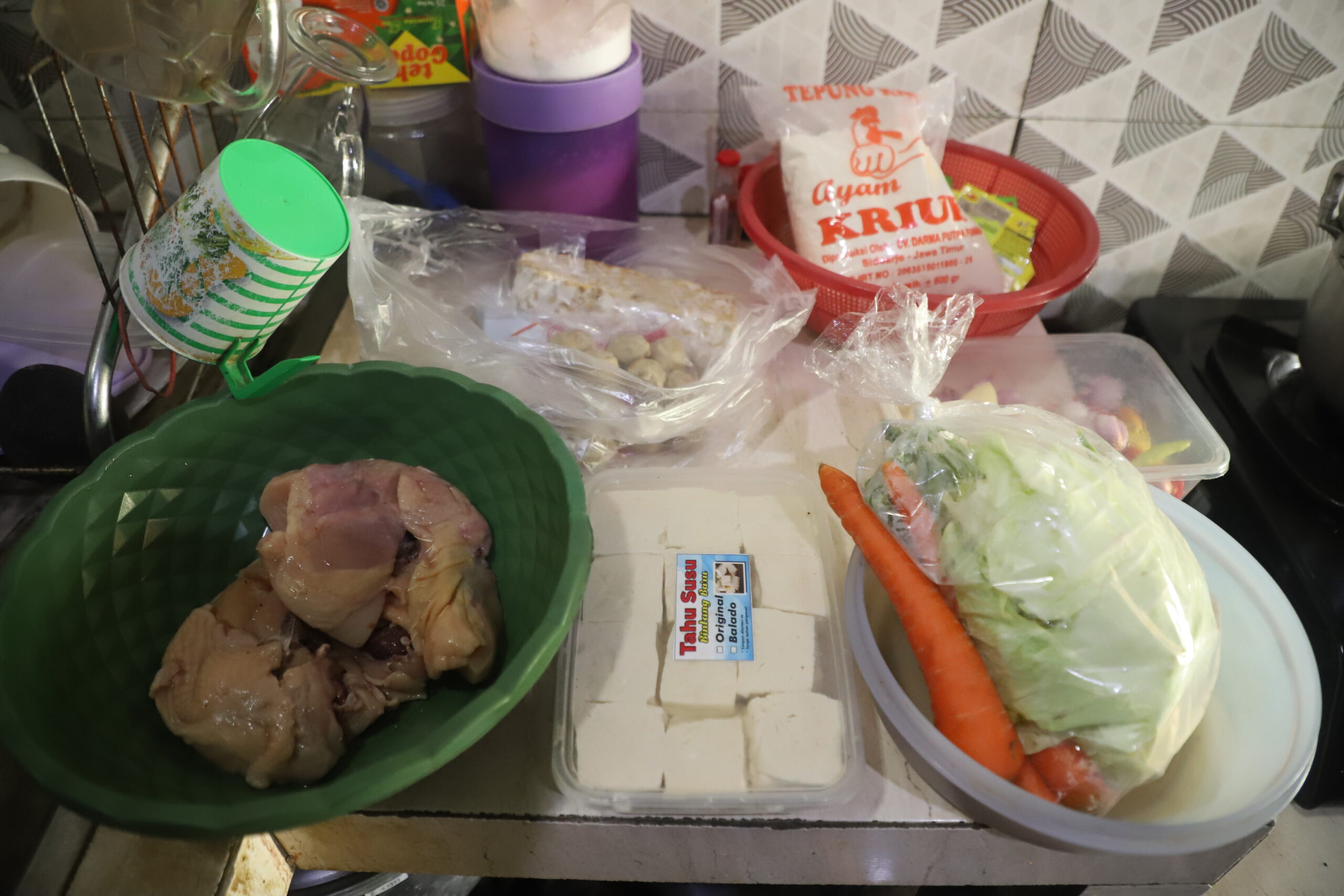

このスープは、とても簡単に作れて家族みんなで食べることができるうえに、たくさんの野菜とスパイスが入っているので、特に乾季から雨季の季節の変わり目の健康維持に役立ちます。好みでサンバル・ケチャップ(辛い醤油)を加えます。おかずには、香ばしく歯ごたえのある鶏の唐揚げがよく合います。また、タンパク質を補うため厚揚げやテンペ(大豆の発酵食品)も添えられます(写真右)。

~サユールソップの作り方~

【材料】

• サユールソップ用の野菜(ニンジン、ジャガイモ、キャベツ、セロリ) 1パック

• ミートボール 100g(屋台で売られている市販品)

• 玉ねぎ 4個

• ニンニク 4片

• ネギ 2本

• こしょう 小さじ1

• 塩、砂糖 適量

【サユール・ソップの準備】

• 八百屋でサユールソップ用の野菜のパックを買う。

• すべての野菜を適当な大きさに切る。

• カットした野菜を洗う。

【レシピ】

①用意したスパイスを潰してピューレ状にする。

②水1000ℓを沸騰させる。

③沸騰した湯にすべての野菜とミートボールを入れ、やわらかくなるまで10分ほど待つ。

④お好みで塩と砂糖を加える。

~鶏の唐揚げの作り方~

【材料】

• 鶏肉 500g

• 小麦粉

• ニンニク 4片

• コリアンダー

• コショウ 小さじ1

• 塩、砂糖

【レシピ】

• 鶏肉を流水で洗う。細かく切る。

• 用意したスパイスをすべてすり潰し、塩を加える。

• 用意したスパイスで10分間マリネした後、小麦粉をまぶす。

• 黄金色になるまで弱火で炒める。

~サンバル・ケチャップ~

【材料】

• 玉ねぎ 2個

• にんにく 2片

• 唐辛子 5本

• 醤油

【レシピ】

• 用意したスパイスを潰してピューレ状にする。

• 醤油を加える。

~スサンティさん家の食事風景~

スサンティさんは、夫のスロソさん(42歳)、高校生の長女ナビラ・イマニア・デワンタリさん(15歳)、息子のアスカ・ビンタン・ファリスくん(3歳)と姉のスーティニさん(52歳)の5人家族です。

お姉さんは、スサンティさんが仕事に出ている間、子どもたちのお世話をしてくれています。

食事はいつもスサンティさんが作ります。主食はお米です。

インドネシアでは伝統的に床に座って食事をします。

インドネシアの家庭料理の一つで、東南アジア特有のスパイスを使った酸っぱいスープ「サユールアサム」も紹介しています。

<今月のおいしい!>社員食堂の人気メニュー

「今月のエナック!(おいしい)」は、エコシュリンプの製造から出荷までを担っているオルタートレード・インドネシア社(ATINA)の社食です。

※「エナック」はインドネシア語で「おいしい」という意味です。

ATINAは設立以来、従業員に対して昼食と夕食を無料で提供しています。品質の高いエコシュリンプを生産するには労働者の健康が大切という考えからです。4人の料理人とアシスタントが、エビの収獲日には180人分の昼食、80人分の夕食を用意します。

今日(2024年7月3日)の昼食は、皆が大好きなラウォンという牛肉スープです。東ジャワの代表的な料理として知られています。ラウォンは通常、アヒルの塩漬け卵であるテロル・アシン、そして納豆に似た揚げテンペ、えびせんのようなクルプックと一緒に食べます。では、料理を一つ一つご紹介しましょう。

1)ラウォン(黒いスープ)

主な調味料として黒いケルアック(マングローブの湿地に自生するケパヤンの木の実)を使うことで、スープに濃い色とナッツの風味を醸しだします。牛肉は柔らかくなるまでじっくりと煮込み、いろいろなスパイスとハーブを煮出した濃厚でコクがあるスープと食べます。

【材料】

牛肉(カルビを使うとなおよい)、ケルアック*、キャンドルナッツ*、ガランガル*、コリアンダー、ニンニク、ショウガ、赤唐辛子、レモングラスの茎、ダウンバワン(葉ネギ)、塩、砂糖

【レシピ】

〇お肉の用意

・肉を柔らかくなるまで茹でて、好みに応じて大きく切ってニンニク、コリアンダー・パウダー、塩で味付けしてさらに炒める。

〇スープの作り方

①まずクルアックの実を取り出し、お湯に10分間浸す。

②用意した3つのスパイス*をすりつぶし、クルアックと混ぜて炒める。

③水にスパイスを混ぜて、塩と砂糖を加えて沸かす。

④沸騰したら、切ったネギを加える。お好みで、炒めたネギ、生のもやし、サンバル(チリソースの一種)や赤唐辛子を添えて好みの味に味変する。

2)テンペ

【材料】テンペ、ニンニク、ターメリック、コリアンダー、塩

【レシピ】

①テンペを厚さ1.5~2cmに切る。

②ブレンドしたスパイスと塩を入れた水に5-10分ほど漬けて味付けしたテンペを炒める。

3)アロル・アシン(塩卵)

【材料】アヒルの卵、にんにく、塩

【レシピ】

・ニンニクを加えた塩水にアヒルの卵を10-14日塩水につける。茹でて出来上がり。

シェフのブ・インドリさんのコメント:ラウォンは仕込みに時間がかかるけど、皆が美味しいと言ってくれるので嬉しいです。少なくとも月に一度は新しいバリエーションの料理を紹介しています。みんながいつも健康で、私たちの料理を気に入ってくれることを願っています

従業員のコメント:提供される料理はおいしい。バリエーションが豊富で、毎日メニューが変わるので飽きません。

社員食堂では社員がワイワイガヤガヤ食べています。お昼休みは1時間ありますが、昼食後は15分間のお祈りをして身も心もリフレッシュしてから午後の仕事に戻ります。

取材:ATINAソーシャル・メディア・チーム

まとめ:小林和夫(ATJ広報室)

———————————————————-

◆コラム「今月のおいしい!」では、産地の食事や食文化について紹介していきます。

前回の記事はこちら→<今月のおいしい!①>基本は「パペダとおかず」

カカオの産地、インドネシア・パプア州の先住民族にとって古くからの主食「パペダ」について紹介しています。

【動画】安全やおいしさを守る「監査人」の仕事

今回は、インドネシア第2の都市、東ジャワ州の州都スラバヤ市の南隣にあるシドアルジョ県で監査人をしているマルジュキさんの仕事を紹介します。

生産から加工、輸出まで一貫管理されているエコシュリンプ。

エビの養殖池では、決められた養殖基準が守られているか定期的に監査を行っています。その役割を担っている監査人は、安心・安全なエコシュリンプをお届けするために欠かすことができません。

シドアルジョ県の生産者は93名*で、池の総面積は約1,900ha*あり、東京ドーム約406個分にのぼります。これらを14名の監査人で担当しており、日々生産者の養殖池を周り、養殖から収獲までの各工程のあらゆる事をチェックしています。

*24年7月時点

監査人の仕事は多岐に渡ります。エビ養殖についての幅広い知識が必要なのはもちろん、生産者との信頼を築き、良好な関係性を維持していくことも大切な仕事の1つです。あまり表に出ることがない監査人の仕事ですが、エコシュリンプを支えるとても重要な存在です。

マルジュキさんは家に帰れば可愛い娘さんが待っている1児のお父さんでもあります。

毎日早朝5時にはまだ薄暗いなか仕事に出かけますが、朝のお祈りの後は子どもが学校に行く仕度を手伝ってから出かけるのが日課なのだとか。

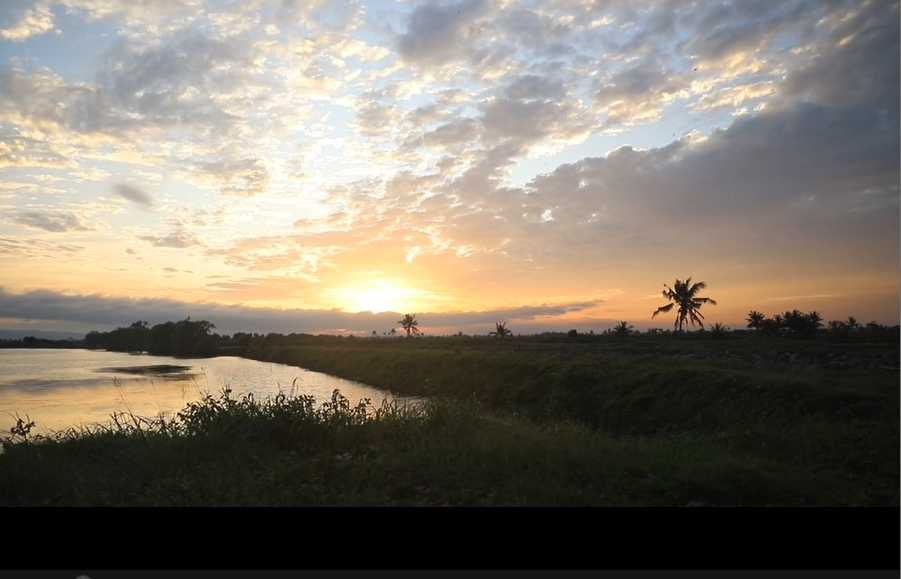

\ マルジュキさんは今日も養殖池に向かいます! /

エコシュリンプ産地の今を伝える動画は、今後も定期的に配信予定です。 次の動画も楽しみにお待ちください!

第一弾は、こちらから→ 粗放養殖ってどんな養殖?生産者が語る、その難しさやこれからの課題

第二弾は、こちらから→ エコシュリンプ生産者に聞いてみた!~課題や悩み、イマドキの養殖事情~

第三弾は、こちらから→ エコシュリンプの若手生産者にインタビュー!inインドネシア・スラウェシ島~

第四弾は、こちらから→ エコシュリンプを支える「監査人」

エコシュリンプ産地の今を伝える動画は、今後も定期的に配信予定です。次の動画も楽しみにお待ちください!

【動画】気候変動がエコシュリンプ産地に与える影響

地球温暖化により海面水位が上昇し、特に太平洋の海抜の低い島々では住民の暮らしを脅かす事態になっていることはご存知の方も多いと思います。インドネシアのエコシュリンプ産地も世界的な気候変動の影響を受けている地域の一つです。

産地の一つ、南スラウェシ州ピンラン県では、海岸線の近くに養殖池が広がっています。しかし、近年の多雨による高潮被害のため、海岸浸食が進んでいます。中には過去5年間で海岸線が5~50メートルも後退し、かつて養殖池があった場所が海の一部になってしまった地域もあります。波が強く海水が養殖池に直接流れ込み、高い土手を増築しても強い波が押し寄せて崩壊した例もあります。

また、エビは水温や水位の変化に敏感です。ジャワ島・グレシック地域の生産者は「生産性の低下は、気候変動の影響が最も大きいと感じる。雨が降り続いたり、曇りの日が続くと水温が下がり、エビが死んでしまう」、「以前より降水量が増え、養殖池の塩分濃度が下がる。雨季には淡水と同じくらいの濃度(注)になり、ほとんどのエビが死んでしまう」と話しています。

(注)エコシュリンプは海水と淡水が混じる汽水域で育ちます。

こうした状況を受けて、南スラウェシの生産者はグリーンコープ生活協同組合連合会(以下、グリーンコープ)の支援を受けて2022年8月に3,854本のマングローブを植えました。マングローブの地上の根は土壌浸食を防ぎ、土を保持・ろ過する機能があります。その結果、海面が上昇しても土地を維持する機能があるそうです。残念なことに同年12月に発生した高波で、このうち90%以上が失われてしまいましたが、2023年春に6,146本のマングローブを植え直しました。

マングローブ植林は、2027年までに事業で排出している二酸化炭素をゼロにしようとするグリーンコープの「2027カーボンニュートラル」の取り組みの一つです。この動画は今年2月、「2027カーボンニュートラルの実現に向けて」の審議が行われたグリーンコープ共同体の臨時総会で、マングローブ植林の背景と取り組みについて報告する目的で制作されたものです。

4名の生産者が気候変動がもたらしているエコシュリンプ養殖への影響やマングローブ植林の重要性について語っています。養殖池の様子とあわせて是非ご覧ください。

【動画】エコシュリンプ殻むき部門のリーダーに密着!

エコシュリンプ産地の今を伝える動画の第5弾のご紹介です(動画はページ下部からご覧いただけます)。

今回は、2008年からオルター・トレード・インドネシア社(ATINA)で働いているベテラン工員のウィナルシさん(42才)。殻むき部門のリーダーを務める彼女の1日を追いました。

ウィナルシさんの朝は早い!

イスラム教のお祈りの時間を知らせるアザーンが鳴り、早朝に起床してお祈りをします。

子どもを送り出し、いざ出勤。作業前の身体検査でしっかりとチェックを受けてから工場内に入ります。

加工場では、すべてがエビ次第

エコシュリンプの収獲量によって加工場に搬入されるエビの量も変わってきます。新鮮なうちに加工しなければいけないので、作業の時間も搬入量に左右されます。ウィナルシさんは、そうした状況のなかでも、殻むき作業を計画通りに進めていくよう作業全体を管理しています。

ATINAの工員さんの多くは女性です。ウィナルシさんは、高校3年生の娘と小学校2年生の息子の子ども持つお母さんでもあります。「家計を助けることが仕事のモチベーション、熱意を持って仕事をしていきたい」と話してくれました。家族を大切にしていて、息子さんのことをとっても可愛がっている様子が垣間見られます。

エコシュリンプのおいしさは、生産者だけでなく加工場のスタッフたちの頑張りにも支えられています。

\ 6分程なので是非ご覧ください /

エコシュリンプ産地の今を伝える動画は、今後も定期的に配信予定です。 次の動画も楽しみにお待ちください!

第1弾は、こちらから→ 粗放養殖ってどんな養殖?生産者が語る、その難しさやこれからの課題

第2弾は、こちらから→ エコシュリンプ生産者に聞いてみた!~課題や悩み、イマドキの養殖事情~

第3弾は、こちらから→ エコシュリンプの若手生産者にインタビュー!inインドネシア・スラウェシ島~

第4弾は、こちらから→ エコシュリンプを支える「監査人」

エコシュリンプ産地の今を伝える動画は、今後も定期的に配信予定です。次の動画も楽しみにお待ちください!

【動画】エコシュリンプを支える「監査人」

エコシュリンプ産地の今を伝える動画の第四弾のご紹介です。

エコシュリンプが決められた養殖基準に沿って育てられているかどうかを確認していく監査人の仕事は、 縁の下の力持ち的なポジションなので目立つことはありませんが、おいしくて安心安全なエコシュリンプを届けるために非常に重要な役割を担っています。

<監査人の仕事>

日が昇り、今日もイスマイルさんの1日が始まります。バイクにまたがり向かう先は養殖池!

今回の舞台であるピンラン県には、イスマイルさんを含む3名の監査人がいて、その3名でピンラン県にいる 約1000名の生産者を監査しています。1日3名ほどの養殖池を回り、日々監査を行っています。

監査人は、生産者と養殖方法について話し合い、よりよい養殖ができるようサポートも行っています。 生産者の頑張りだけでなく、監査人のサポートもあってこそのエコシュリンプなのです。

続きはぜひ動画でご覧ください▼▼

エコシュリンプ産地の今を伝える動画は、今後も定期的に配信予定です。 次の動画も楽しみにお待ちください!

第一弾は、こちらから→ 粗放養殖ってどんな養殖?生産者が語る、その難しさやこれからの課題

第二弾は、こちらから→ エコシュリンプ生産者に聞いてみた!~課題や悩み、イマドキの養殖事情~

第三弾は、こちらから→ エコシュリンプの若手生産者にインタビュー!inインドネシア・スラウェシ島~

エコシュリンプ産地の今を伝える動画は、今後も定期的に配信予定です。次の動画も楽しみにお待ちください!

<今月のおいしい!>乾季にはこれ!「サユールアサム」

「今月のエナック!(おいしい)」は、インドネシアのスープ「サユールアサム」。

※「エナック」はインドネシア語で「おいしい」という意味です。

酸っぱい野菜スープという意味のサユールアサムは、エコシュリンプ加工場工員、スハルニンさん(51歳)の家庭で最も人気の高い料理です。スハルニンさんの家庭ではさわやかな味が好まれて、暑い乾季には毎週1回は朝かお昼の食卓にあがる程です。この酸味は、一緒に煮込むタマリンドという木の実から出ます。味付けにはキャンドルナッツやガランガルといった東南アジア特有のスパイスも欠かせません。

もう一つの人気の理由は材料が手に入りやすく、安価なこと。八百屋さんではサユールアサム用にホウレンソウ、キャベツ、ハヤトウリ、もやしとピーナッツがセットになって売られています。また、自家製のスパイシーなトマト・サンバルを加えることもあります。

~サユールアサムの作り方~

【材料】

〇サユールアサム用野菜セット 1パック(空芯菜、スプラウト、キャベツ、ハヤトウリ、落花生)

〇スパイス

- タマネギ 5個

- ニンニク 3片

- クミリ(キャンドルナッツという木の実の種子)3個

- トウガラシ 2つ

- ガランガル(ショウガ科の植物の地下茎) 2センチ

- タマリンド (マメ科の植物の果実)1個

〇調味料

- 塩

- 砂糖

【レシピ】

①すべてのスパイスを臼ですりつぶす。

② 1リットルお湯を沸かし、ピーナッツとスパイスを入れる。

③ 10分ほど野菜が柔らかくなるまでゆでる。

④ 塩と砂糖を加えて味を調えて完成。

⑤ お好みによって自家製トマト・サンバルを加える。

~スハルンニさん家の食卓風景~

①果物 地場産のジェルック(オレンジ)とジャンブーアイル(グアバの一種)

②ごはん インドネシアの主食です。

③レンソと揚げ魚 レンソは緑豆のナゲットです。

④サユールアサム

⑤トマト・サンバル トラシ(エビのペースト)やトウガラシ、塩・砂糖を石臼(チョベ)ですりつぶしたサンバルは、欠かせない調味料です。料理の度に石臼でサンバルを作ります。

⑥クルプック 食事に必ず添えられる揚げせんべい。

~スハルンニさんの家族~

Q:ご家族は?

スハルニン:夫のヌル・アフマド(53歳、警備員)、娘のデラ・ヌール・アイナ(19歳、大学生)との3人家族です。

Q:普段は誰が料理をしているのですか?

スハルニン:私がしますが、時々娘がお手伝いしてくれます。

Q:1日に何回、誰と食事をしますか?

スハルニン:1日3食、家族全員で食事をとります。

インドネシアでは伝統的に食事は床に座ってとります。スハルニンさんの家では座卓もなく、主食のお米やスープ、おかずを大皿からそれぞれが取り分けたお皿を床の上に直接置いて食べます。

まとめ:小林和夫(ATJ広報室)

◆コラム「今月のおいしい!」では、産地の食事や食文化について紹介していきます。

前回の記事はこちら→フィリピンでも「ずいき」を食します。

フィリピンの代表的な家庭料理、醤油と酢で素材を煮込んだ「アドボ」が登場します。

【動画】エコシュリンプの若手生産者にインタビュー!inインドネシア・スラウェシ島

エコシュリンプ産地の今を伝える動画の第三弾のご紹介です。

今回はインドネシア・スラウェシ島にあるピンラン県でエコシュリンプの養殖をしている若手生産者さん2人にインタビューしました。お二人共仕事に誠実に向き合いながらエコシュリンプを育てている姿が素敵です。

第一弾は、こちらから→ 粗放養殖ってどんな養殖?生産者が語る、その難しさやこれからの課題

第二弾は、こちらから→ エコシュリンプ生産者に聞いてみた!~課題や悩み、イマドキの養殖事情~

エコシュリンプ産地の今を伝える動画は、今後も定期的に配信予定です。

次の動画も楽しみにお待ちください!

<エコシュリンプのおすすめレシピ>エビトースト

エビの旨味が味わえる一品。おやつやおつまみにも最高です。パーティーメニューにも使えます。

〈材料〉

・エコシュリンプ むき身200g:1袋

・食パン:4枚

(10枚切りのものか、サンドイッチ用)

・卵白:1個

・青じそ:2枚

・細ねぎ(万能ねぎ):適量

・塩、コショウ:適量

<作り方>

①エコシュリンプは塩をまぶして数回水を変えて洗い水を切っておく。ざく切りにし、その内の3分の2は更に細かくしておく。青じそ、細ねぎはみじん切りにする。

②1をボールに入れて卵白を加え、塩、コショウをして粘りが出るまでよく混ぜたら、パンの片面に押し付けるようにして端までしっかりと具材を乗せていく。

③フライパンに1.5cm位の高さまで油を入れ、具材のついている面を下にして色が変わってきたら反対の面も揚げ焼きにする。オーブントースターを温めておき、揚げたトーストがカリッとするまで、3分位焼く。

お好みでスイートチリソースを付けて食べてもおいしいですよ♪

レシピ提供 広瀬康代(ひろせ・やすよ/APLA理事)

まとめ 大久保ふみ(おおくぼ・ふみ/ATJ)

【動画】エコシュリンプ生産者に聞いてみた!~課題や悩み、イマドキの養殖事情~

エコシュリンプ産地の今を伝える動画の第二弾のご紹介です。

今回はインドネシア・東ジャワ州グレシック県で、長年エコシュリンプを育てている生産者さん、親から引き継いだ池で養殖を始めた若手生産者さん、養殖現場では珍しい女性生産者さんの3人にインタビューしました。

第一弾は、こちらから→ 粗放養殖ってどんな養殖?生産者が語る、その難しさやこれからの課題

産地ではバナメイエビの養殖が拡大する中でブラックタイガーの稚エビの入手が年々難しくなっていて、生産者を悩ませる問題となっています。

※ブラックタイガーの稚エビが減少している理由については、アグスさんの義父ロシッドさんのインタビューでご覧いただけます。

そうした課題も抱えているエコシュリンプの養殖ですが、現地パートナーのオルタ―トレードインドネシア社のサポートを受け、若い世代の生産者も育ってきています。イマドキの生産者さんは養殖技術をYouTubeで学んだりもしていて、そんな時代の変化も感じられる動画になっています。

エコシュリンプ産地の今を伝える動画は、今後も定期的に配信予定です。

次の動画も楽しみにお待ちください!

【動画】粗放養殖ってどんな養殖?生産者が語る、その難しさやこれからの課題

今回は、インドネシア・ジャワ島東部にあるシドアルジョ県のエコシュリンプ生産者さん2人にお話を伺いました。

スキロトさん(58歳)

18年間エコシュリンプの粗放養殖に取り組んできたスキロトさん。 インタビューの冒頭は緊張気味な面持ちですが、粗放養殖をしていく上での難しい部分や現在の課題について話してくれました。

エディ・スプリヤントさん(45歳)

バイクで住宅地を抜けて、スイスイーっと養殖池まで一緒に行ってみましょう。

現地ではデジタル化を進めていて、これまで紙で行っていた池の監査がタブレットを使って行われるようになりました。養殖池でもペーパーレス化が進んでいます。

エコシュリンプ産地の今を伝える動画は、今後定期的に配信予定です。

次の動画も楽しみにお待ちください!

インドネシア・南スラウェシのエコシュリンプ生産者たちの挑戦

エコシュリンプの養殖池が広がる地域における河川環境の改善のために、KOIN*は2015年から東ジャワ州シドアルジョ県において住民主体の家庭ゴミの回収システムづくりに取り組んできました(詳細はこちらをご覧ください)。これまでKOINが活動の立ち上げを支援してきた県内5つの村では、それぞれ村の住民自治組織を中心に家庭ゴミ回収が継続され、現在に至っています。また、そうした目に見える成果が他地域の住民にも刺激を与え、新たな動きにつながってきています。

*エコシュリンプの製造・輸出を担うATINAのスタッフとエビ養殖農民の有志たちが立ち上げたNGO。

コロナ禍で活動開始

新たに動き出したのは、オルター・トレード・インドネシア社(ATINA)が日本向けのエビを買付けているもう一つの地域、南スラウェシ州ピンラン県のエビ生産者たちです。

彼/彼女たちが、KOINによるシドアルジョの事例に刺激を受け、自分たちの地域が直面しているゴミ問題を同じように解決していきたい!という熱い思いを表明したのは、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)パンデミック前のこと。

その後、 ATINAとKOINの協力を得て準備を進め、2020年9月にピンラン県のエビ生産者や地元出身の学生たちによって「KONTINU(インドネシア・ブラックタイガーに関心のある者たちのコミュニティ)」というNGOが正式に立ち上がりました。

そして、エコシュリンプの養殖池が広がるランリサン村での活動を手探りでスタートさせます。コロナ禍で移動や社会活動に様々な制約があるなかでの挑戦です。具体的には、地域住民に対する説明会の開催と住民組織の形成、コンクリート製のゴミ箱の製作と村内への配置、三輪オートバイを改造したゴミ回収車の調達、村内で募集・面接をして採用した2人のゴミ回収人の研修……といった準備を経て、2021年6月から村での家庭ゴミの回収活動が動き出しました。

ゴミを資源として活用

ランリサン村での活動が開始され1年強が経過した2022年8月、現地を訪問することができました。KONTINUのメンバーに村内を案内してもらい、まずは、村のゴミの選別場を見学しました。現在、村の住民組織と協力して、2人の回収スタッフが月・水・土の週3回、自動三輪車で村内の家庭ゴミを回収しています。見学した当日も、2人の女性がプラスチックゴミを手選別していました。

選別したプラスチック、ビン、缶などは、県内の回収業者に販売しています。その売上は、KONTINUではなく、村の住民組織の収入となり、活動を継続する資金に充てているとのことでした。

さらに、回収した食品残渣を活用して蛆虫を育てている場所に向かいました。事前に蛆虫と聞いて想像していたものとは少し違う見た目でしたが、ネットで作った小屋の中でたくさんの幼虫が育っていました。話を聞くと、幼虫そのものではなく、脱皮した殻を粉砕して、エビの頭や魚粉などと混ぜて、ナマズやテラピアなどの淡水魚用の餌を製造・販売しているとのことでした。魚粉は、漁師さんたちが海で獲ったものの市場では値がつかない雑魚を乾燥させたものだそうです。有機ゴミや未利用資源がうまく地域の中で循環していることが素晴らしいですね。

気候変動の影響も深刻化

2022年12月末、オーストラリア付近で発生した低気圧の影響を受け、スラウェシ島南部に大雨と強い風がもたらされ、ピンラン県各地で高潮による洪水被害が起きました。養殖池は、海に沿って広がっているため、大雨による水位の上昇と海からの大波によって、エビや魚の多くが流されてしまったようです。

なお、この地域の多くの家屋は伝統的な高床式のため、住居には大きな被害は出ていないとのことですが、養殖池の土手の修繕には多大な労力がかかります。復興に向けた作業、そして動きはじめた地域のゴミ問題に対する行動に加えて、気候変動の影響に対する対策も切実な課題となっています。

野川未央(のがわ・みお/APLA)

エコシュリンプ生産者インタビュー ~東ジャワ州グレシック県~

◆エコシュリンプ生産者ロシッドさん(東ジャワ州グレシック県)

1991年に親から5haの養殖池を引き継ぎ、自分で粗放養殖に取り組むようになったロシッドさん。その後も親から他の養殖池を引き継いだり、他から買ったり借りたりしながら拡大をし、現在では45haの養殖池を管理しています。

養殖池ではオルター・トレード・インドネシア社(ATINA社)に販売しているブラックタイガー以外に、ミルクフィッシュも養殖して地元の市場に販売しています。年に3回収獲があり、2.5ha広さの養殖池であれば、1回の収獲でミルクフィッシュが約1000㎏、ブラックタイガーは約700㎏収獲できるそうです。収獲量はミルクフィッシュの方が多いのですが、ブラックタイガーの方が㎏当たりの買取価格が高いので、粗放養殖からの主な収入源はブラックタイガーとのこと。

◆収獲の時期は大忙し!多くの人が関わります。

収獲ごとに池の水を抜く養殖池が多く、最後に手づかみでエビを収獲します。

収獲作業は、2.5haの広さの養殖池の場合だと約3時間かかります。ミルクフィッシュは朝9時までに市場に持って行かないといけないので、収獲期間は早朝から作業をします。収獲をする人、ブラックタイガーとミルクフィッシュを仕分けする人など多くの人を雇って行われています。

◆ブラックタイガーの粗放養殖の大変さについて質問をしてみました。

「2003年以降は病害が増えているように感じます。また、最近は品質の良いブラックタイガーの稚エビを確保するのに苦労をしています。稚エビの品質が悪いと、放流後の致死率が高くなり、収獲量が減少します。

品質が悪くなっている背景には、インドネシアでバナメイエビの養殖が拡大したことが挙げられます。多くの集約型養殖池がブラックタイガーからバナメイエビに転換をして、その結果多くのハッチェリー(稚エビの孵化場)もブラックタイガーの稚エビ生産からバナメイエビの稚エビ生産に転換してしまいました。」

ブラックタイガーの稚エビの品質が悪くなったため、ロシッドさんは養殖池に稚エビを放流する前に、稚エビの養殖場で稚エビを大きくしてから放流する方法に変えました。稚エビの養殖場で約10日間稚エビを育て、大きくしてから養殖池に放流することで、致死率も低下し、収獲量が増えたとのこと。養殖場で大きくした稚エビは、自分用だけでなく、他の生産者にも販売をしています。

様々な課題に直面しながらも、両親から引き継いだ池で粗放養殖に取り組んでいるロシッドさん。現在は、娘の夫であるアグスさんも養殖の手伝いをしており、将来はロシッドさんの養殖池を引き継ぎ、粗放養殖を続けていきたいと語ってくれました。

聞き手・まとめ 黒岩 竜太

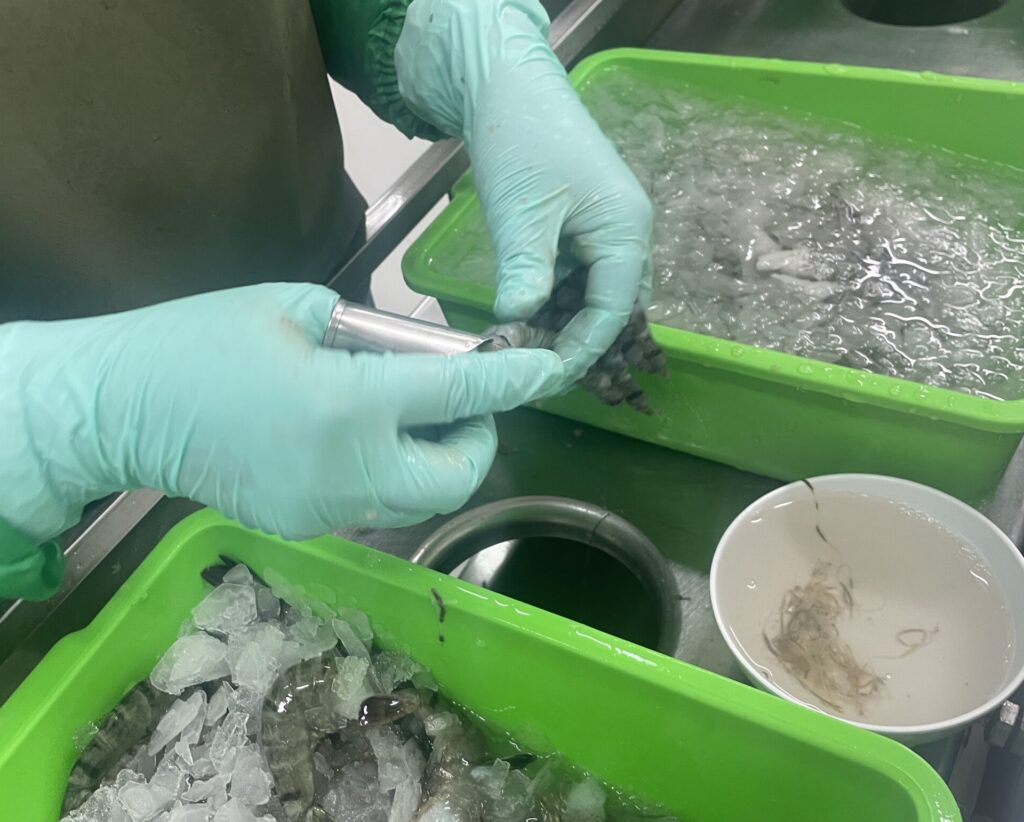

エコシュリンプの加工にこの道具あり!

エコシュリンプの売れ筋商品はむきみや下処理済み。すでに殻が剥かれており、解凍したらすぐに使えるので、とても便利です。

その使い勝手の良さを陰で支えているのが、エコシュリンプの輸出を担っているオルター・トレード・インドネシア社(ATINA)の工場の工員さんたち。ATINA工場では、多い時には1日に5万尾以上のエビの殻を剥き、私たちの食卓まで届けています。

この気が遠くなるような作業をする際に工員さんたちが使用しているのが、通称「トラの爪」、インドネシア語でkuku macan(クク・マチャン)と呼ばれているATINAお手製の道具。

ステンレスの板を筒状にした極めてシンプルな構造ですが、2003年の設立時から使われており、殻剥きにはなくてはならない道具です。

\ 1時間に約1000尾!華麗な殻剥きの様子です /

これを親指につけて、尖った部分を駆使しながら、1時間に約1000尾と、目にも止まらぬスピードでエビの殻を剥いていきます。見た目がトラの爪のようだから、皆そのように呼んでいるそうです。

黒岩竜太(くろいわ・りゅうた/ATJ)

エコシュリンプ事業30年の歩み fromインドネシア

生産者の創意工夫の積み重ねと土地の自然の力を活かした「粗放養殖」によって健やかに育まれたエコシュリンプ。稚エビ放流後は人工飼料・抗生物質を一切投与せず、収獲後も黒変防止剤、保水剤を使用していない安心・安全なエビの輸入が始まってから2022年で30年が経つことになります。

今でこそ生産者と消費者の交流なども可能となり、養殖池の確認などの管理体制も整い、生産者はエビ養殖だけでなく地域の課題解決にも取り組み始めていますが、輸入開始当初は手探りの状態でした。様々な困難に直面しながらも、多くの方々の支えもあり、今日まで続けることができているエコシュリンプ事業の30年の歩みを、一緒に振り返っていきたいと思います。

環境に優しい養殖エビとの出会い

エコシュリンプ事業が始まった1992年、日本人が食べるエビは主に東南アジアの国々から輸入されていました。マングローブ林などを養殖池に転換し、大量の人工飼料とエビの病気を防ぐために抗生物質を使用する集約型養殖池で育てられ、加工時にも黒変防止剤、保水剤が使用され、まさに「薬漬け」のエビを日本人は食べていました。

そのような状況下で、「産地の環境に負荷を与えず、家族が安心して食べられることができるエビが欲しい」という日本の消費者の想いと、ジャワ島東部のグレシックで「土地は子孫から預かりもの。だから壊さないようにしなければいけない」という考え方に基づいて、エビの粗放養殖に取り組んでいた生産者との出会いから、エコシュリンプ事業が始まりました。

当時、生産者との関係は粗放養殖エビの買付が中心でしたが、生産者や産地がわかるエビを輸入するというのは、画期的な取り組みでした。

2003年に現地法人であるオルター・トレード ・ インドネシア社(以下、ATINA)が設立され、養殖現場の管理体制を整え、外部委託していた冷凍加工も工場を借りることで内製化することで、養殖から製品加工、輸出までの一貫した管理体制を整えました。2013年からはATINA自社工場で加工をしています。

エビの売買を超えた事業をめざして

近年、インドネシアでは急速な都市化・工業化による地域環境の悪化が問題になっています。地域の自然の力を活かした「粗放養殖」を続けていくためには、地域の環境を守っていく必要があり、地域環境に対する生産者の危機意識は年々高まっています。

東ジャワ州の産地では、2012年にエコシュリンプ生産者とATINA職員が、エビの粗放養殖を続けていける地域環境を維持することを目的に、KOINという環境NGOを立ち上げました。KOINは川の汚染を防ぐために地域での石けん普及運動、マングローブの植林などといった活動を続けてきましたが特に大きな成果をあげているのがエコシュリンプ産地に隣接する村で行っているゴミ回収プロジェクトです。

インドネシアでは、行政によるゴミ回収の仕組みが整備されていないため、KOINのメンバーは、ゴミ箱を設置し、回収する仕組みを自分たちで作りました。今では活動の一部が地域の行政に引き継がれるなど、持続可能な取り組みへと発展しています。

南スラウェシ州の産地では、ATINAは「アジア・シ—フード・改良改善機構(ASIC)」との活動を通じて様々な活動をしています。今まで経験に頼って行ってきた粗放養殖を、水質検査など科学的に検証する取り組みをすることで、エコシュリンプが安定的に養殖できるしくみの構築を行い、マングローブを植林することで、良質な水の確保など環境を考慮した取り組みも行っています。養殖技術だけでなく、地域の女性を対象とした研修を通じて、女性の地位向上などにも取り組んでいます。

また、KOINの活動に触発されたスラウェシの生産者たちは、2020年にKONTINUという環境NGOを立ち上げ、スラウェシ島でも地域の環境問題を解決する取り組みが展開されています。

この30年間で、様々な課題を解決しながら発展してきたエコシュリンプ事業。生産者、ATINAの挑戦はこれからも続きます。

黒岩竜太(くろいわ・りゅうた/ATJ)

レシピ:ほくほく野菜とエコシュリンプのオリーブオイルグリル

秋に美味しい、ほくほくのかぼちゃとさつまいもなどの秋の野菜と、エコシュリンプをたっぷりのオリーブオイルでマリネしてグリルしました。

エコシュリンプとソーセージの旨み、野菜の甘みが楽しめて、しかも調理もとっても簡単。

大人もこどもも楽しめる一品です。

<材料>

・エコシュリンプむきみ:200g

・ カボチャ:1/4カット

・ サツマイモ:小1本

・ ニンジン:1/3本

・ブロッコリ:適量

・ ぶなしめじ:1/2株

・ソーセージ:5本(今回はレモンとバジルの入ったソーセージ使用)

・ パレスチナのオリーブオイル:適量

・ ゲランドの塩 細粒塩:少々

・ 胡椒:少々

<作り方>

① エコシュリンプを解凍する。

② カボチャ、サツマイモ、ニンジンは一口大にカットする。ブロッコリーも食べやすい大きさにカット。ぶなしめじもバラしておく。

③ カボチャ、サツマイモ、ニンジン、ぶなしめじを電子レンジで5-10分蒸す。(野菜の大きさに合わせて時間を調整してください。)

④ 解凍したエコシュリンプに、パレスチナオリーブオイルとゲランドの塩をまぶしてマリネする。

⑤ ③で蒸した野菜をボールにいれて、たっぷりめのオリーブオリル、塩をかけて軽く混ぜる。(あまりぐちゃぐちゃ混ぜるとかぼちゃがくずれるので注意してください。)

⑥ 耐熱皿に③と④、そして一口大にカットしたソーセージをバランスよく盛り付ける。

⑦ 200℃に温めておいたオーブンで、25分ぐらいグリルする。

⑧ エコシュリンプに火が通ったら出来上がり。

★お好みで、チーズやパン粉を上から散らすと香ばしさもアップします。

民衆交易産地における新型コロナウィルスの状況

新型コロナウィルスの世界的な感染拡大が続いています。民衆交易の現場では生産者たちがどのような生活を送っているのでしょうか。また、生産活動に影響や支障は出ていないのでしょうか。状況を産地ごとに随時報告します。

◆インドネシア(エコシュリンプ産地) ◆東ティモール(コーヒー産地)

◆インドネシア・パプア(カカオ産地) ◆パレスチナ(オリーブオイル産地)

=======================================

◆フィリピン(バランゴンバナナ・マスコバド糖産地)

=======================================

〇2020年8月14日

ダバオ(ミンダナオ島)で最終検品中のジェイソンさん

7月末から連日のように4,000人前後の新規感染者の発表があります。8月10日は6,958人に達し、その約60%はマニラ首都圏での感染者です。8月11日時点で、累計の感染者は139,538人、死者数は2,312人にのぼっています。陽性率は10%を超えてきています。感染者の48.5%が20代および30代で、死者数の61.7%が60歳以上で占められています。現在の感染者の内、約91%が軽症、約7%が無症状という状況です。

〇2020年7月6日

バランゴンの産地はすべて、現段階で政府による規制レベルの中で最も緩い地域に属しています。規制の緩和を受けて、現在出荷が止まっているバランゴンの産地はありません。オルタートレード・フィリピン社スタッフも通常の体制に戻っていますが、マスク着用やソーシャルディスタンス、出社時の検温など実施しています。州境を超える長距離バスはまだ運行されていなかったり、フィリピン国内での島間の移動は依然として禁止されているため、職員が産地を訪ねることはまだ困難です。

〇2020年5月11日

全国の感染者の7割近くを占めるマニラ首都圏では依然としてロックダウンが継続されています。一方、バランゴンバナナの産地は感染者数が少ないため、隔離措置や市町村をまたぐ移動も緩和されました。西ネグロス州では農業、漁業、病院、小売業などは全面的に、生活必需品以外の製造業、床屋、修理業などは50%の事業再開が可能となり、日常の暮らしが徐々に戻りつつあります。ネグロスではバランゴン生産者やスタッフに感染者は出ていないとのことです。

バナナを運ぶトラックに貼られた通行許可書(ミンダナオ島)

〇2020年4月17日

マスコバド糖およびバランゴンバナナの産地であるネグロス島においては、東京に比べるとかなり感染者数が少ない段階で、西州が3月30日、東州が4月3日からロックダウン(都市封鎖)になっています。4月15日時点では、都市封鎖の期間は西州は4月30日まで、東州は5月2日までとされています。(共に当初の予定よりも延長されています。)

ロックダウン後は、人の移動が厳しく制限され1世帯に1枚の外出許可書が配布されました。家から外出できるのは1人のみで、外出時にはマスク着用が義務付けられています。自治体をまたいでの移動も厳しく制限されているほか、飛行機や船を使ってのネグロス島と他島間の人の移動は停止されています。

貨物については規制の対象外で、農家は外出制限の対象外であるため、ネグロス島でのバランゴンバナナの出荷はなんとか継続できる見込みです。

しかし、州内の自治体によって規制内容が異なるケースがあったり、検問強化で激しい交通渋滞が発生したりと、日ごとに状況が変化している中で、バランゴンバナナは生産者にとって貴重な収入源であるため、集荷を担うスタッフは出荷が継続できるように尽力してくれています。

=======================================

◆インドネシア(エコシュリンプ産地)

=======================================

〇2020年4-6月の状況

インドネシアにおける新型コロナウイルスの拡大は、首都ジャカルタから始まり、そこから各地に広がったと考えられています。2020年3月31日付大統領令において公衆保健緊急事態が宣言され、新型コロナウイルスへの迅速対応における大規模社会的制限に関する政令が発布されました。具体的には、学校の休校、職場の業務休止、宗教活動の制限、社会文化活動の制限、交通手段の制限など、細かく定められています。

6月17日現在、新型コロナウイルスによる全国の感染者が3万8277名、死者2134名と広がっており、政府は国内の移動制限(陸路、空路、海路の旅客の往来を原則禁止)や、夜間の営業禁止など、厳しい措置を取っています。

ATINA工場敷地内に入る前には丁寧な手洗いが必要

しかしながら、飲食産業に関しては、パンデミック(世界的な感染爆発)下においても「健康を守るためのプロトコール(規定)」を適用したうえでの業務継続は可能である、という産業大臣の決定があり、オルター・トレード・インドネシア社(ATINA)でも、加工工場のすべての部門で規定をしっかり守りながら操業を継続しています。

■生産者とのコミュニケーションを大切に

新型コロナウィルスの拡大は、水産業を含めて各界に多大な影響を及ぼしていることは紛れもない事実です。しかし、エコシュリンプの養殖池における実務的な問題はまったくなく、エコシュリンプの生産者は通常通り、養殖池での生産・収獲を続けてきています。一方で、感染拡大を防ぐための地域における防疫対策は強化され、各地の生産者たちは養殖池エリアへの外部者のアクセスを制限し、基本的に地元住民(生産者)しか入域できないようにしています。けれども、ATINAの監査員は例外として、養殖池を訪問することを認められています。必ずATINAの制服を着用し、身分証明書を所持して地域の検問を通過することがルーティーンになっています。当初、外部からの来訪者を嫌がる生産者もいましたが、ATINAは地域の生産者のリーダーと協議し、エコシュリンプが事前監査がルールであることをあらためて理解してもらったうえで、 監査員による養殖池の訪問と監査を実施しています。

生産者にとっての障壁は、優良な稚エビの入手がしづらくなっていることです。品質の良い親エビはアチェ※から届いていますが、新型コロナウィルスのパンデミックによって、多くの飛行機の運航中止や減便が続いており、いつ通常に戻るかはわからない状況です。また、シドアルジョにある多くの工場は、市場からの需要が止まったことで、操業を減らしたり、止めたりせざるを得なくなりました。当初は、こうした一般的な状況を見て、一部のエコシュリンプ生産者は、自分たちが収獲したエビも買ってもらえないのではないか、というようなパニックに陥った人もいました。しかし、ATINAはすぐに各地の生産者とコミュニケーションをとりました。東ジャワのシドアルジョとグレシックでは、監査スタッフが生産者を訪問し、また、南スラウェシのピンランでは、オンラインビデオ会議ツールを活用して、通常通りのスケジュールでエコシュリンプの買い付けを実施することを説明したので、生産者の不安はすぐになくなりました。

■南スラウェシでの買い付けを休止

しかしながら、5月中旬、スラウェシ島のマカッサルとジャワ島のスラバヤを結ぶ飛行機の運行が突然止まるという事態になり、ATINA工場まで航空便でエビを輸送しているため、ピンランでのエビの買い付けを休止せざるを得なくなってしまいました。当然ながら、ピンランのエビ生産者たちは大きな不安を感じていますが、どうしようもない状況であるということには理解を示してくれています。ただ、残念なことに、ATINAの買い付けがストップしてしまって以降、養殖池からエビが盗まれるという事件が発生しているとの報告が届いています。

このように、エコシュリンプの生産者も直接的、間接的な影響を受けていますが、生産者と消費者の関係性をより強くすることで、共に新型コロナウィルスの世界的パンデミックの時代を乗り越えたいと強く思います。(報告:ATINAヘンドラ・グナワン)(APLA機関紙『ハリーナ』2020年8月号特別報告から)

※スマトラ北端に位置し、西はインド洋、東はマラッカ海峡、北はアンダマン海に面している。2004年12月に発生したスマトラ島沖・津波では約13万人もの死者数が出るほど、甚大な被害を受けた。

=======================================

◆東ティモール(コーヒー産地)

=======================================

〇2020年4-5月の状況について

東ティモールでは2020年3月27日に1カ月の期限付きで非常事態宣言が発令され、28日から、移動、5人以上が集まること、不要不急の屋外での活動、宗教行事や慶事行事が制限されました。学校もすべて休校となっています。その後国会で2度の延長が通り、6月中旬現在も非常事態宣言下にあります。

独立から今年で18年目を迎える小さな島国、東ティモール。医療インフラに限りがあること、隣国インドネシアで感染が拡大していることなどから、感染拡大を防ぐための措置が続いています。

APLAの現地スタッフや首都ディリ在住の松村優衣子さんから話を聞く限り、非常事態宣言が発令された直後は、市民の多くは新型コロナウイルスについてわからないことが多いことからある種のパニックや恐怖に襲われ、家にこもって過ごす人がほとんどだったそうで、ディリ市内は閑散としていたそうです。しかしながら、1週間ほど経つと、状況に慣れてきた人が多く、だいぶ落ち着いてきたと言います。ディリなどでも日用品を販売するお店は、1家庭に1人のみの来店、開店時間を短くする、手洗いとマスク着用を徹底するといった対策を取りながら当初から営業を続けていましたが、東京で緊急事態宣言の発令について報道された時のような「買い占め」は発生しなかったといいます。そもそも金銭的な余裕がない市民がほとんどで、「買い占め」をできる人が少ないという事情もありそうです。なお、政府は、非常事態宣言下の経済状況を鑑み、1世帯につき100米ドルの補助金の支給を発表しましたが、実際に支給がされ始めたのは、6月に入ってから。対応の遅さは日本も同じですね……。

■コーヒー産地では

エルメラ県のコーヒー産地からは、町で週に1〜2度開かれる定期市が開催されないことで、自分たちが作った野菜を売る場所がなくなる、生活に必要な日用品やお米などを購入することができない、といったことから、大きな不安を感じているという声が届いてきていました。これに対して、現地のオルター・トレード・ティモール社(ATT)では、5月前半に667世帯に米、食用油、石けんの支援を実施したそうです。コーヒーの買い付けに使うトラックにディリで購入したそれらの物資を積み込み、エルメラ県内各村のコーヒー生産者グループに運ぶ様子は、こちらから動画でご覧いただけます。なお、エルメラ県ではコーヒーの収穫シーズンが始まりました。生産者が収穫・加工したコーヒーの買い付け、輸出という一連のプロセスに大きな影響が出ないことを心から祈るばかりです。

APLAは、この間、コーヒー生産者地域での作物の多様化やエルメラ県内の公立学校での学校菜園・環境教育活動を続けてきましたが、非常事態宣言下においてはディリ在住のスタッフが移動することも難しく、活動は休止せざるを得ない状況が続いてきました。現在状況を見ながら、スタッフたちは活動を再開させる準備を進めています。(APLA機関紙『ハリーナ』2020年8月号特別報告から)

=======================================

=======================================

〇2020年8月1日

パプア州全体では感染者数1211名、その多くは、現地パートナーのカカオキタ社が活動するジャヤプラ県に集中(854名)しています(6月12日現在)。ジャヤプラ県では、医療施設が十分でない事もあり、3月から空港と港を封鎖するなど、早めにCOVID-19対策を進めていますが、市場などの人が集まる場所でクラスターが発生しています。

カカオキタ社の事務所がある町の大通りでも、COVID−19対策の啓蒙のためのバナーが至る所に掲げられ、町中の食堂、商店、スーパーの入り口には、臨時の手洗い場所と石鹸が設置されています。スーパーをはじめ商業施設の入り口では警備員による検温と手の消毒を求められ、予防対策はかなり徹底しています。

この間、政府により午後2時以降の外出・移動規制が出されていたため、カカオキタのスタッフたちも生産地の村でのカカオ豆の買い付けは、早朝に出て昼過ぎには戻るという形を取り、午後の活動を休止していました。村での生活には何も変わりがないことが確認できていましたが、6月に入り規制が緩和されたことから、町の人びとの暮らしも徐々に通常に戻りつつあります。

また、カカオキタでは生産者の生産物(カカオ、マンゴー、野菜など)を使ったアイスクリームやお菓子の製造・販売を行うカフェのオープンに向けて準備を進めてきていましたが、COVID-19対策のために、飲食はまだ始めることができていません。それでも、アイスクリームやお菓子の持ち帰り販売を積極的に行なっています。カカオキタの若手スタッフと地域の起業家やNGOとがつながり、COVID-19予防を兼ねたアイスクリームの販促キャンペーンの活動を展開してきました。

このキャンペーンは、カカオキタのチョコレート・アイスクリームを購入してもらうと、市場で働く女性たちに石けんやマスクを寄付するというもので、カフェのスタッフやSNSでつながった仲間たちがキャンペーンを立案し、製造や配送まで分担して作業しました。

キャンペーンの効果もあり、1ヶ月で過去最高の約2000個のアイスクリームを売り上げ、5月16日、キャンペーンスタッフ全員で州都ジャヤプラにあるPasar Mama Mama(お母さんたちの市場)を訪れて、そこで働く女性たちに石けんを配布しました。また別の日に、教会で布マスクを配布しました。

カカオキタカフェのマーケティングを担当するアプリは、「コロナウイルスの脅威が広がるなか、人びとへの啓発と感染の予防に貢献できるうえに、カカオキタの売り上げにつながるWin-Winのモデルになれば嬉しい」と話しています。(APLA機関紙『ハリーナ』2020年8月号特別報告から)

=======================================

=======================================

〇2020年4-5月に実施された支援活動(PARC)

パレスチナ農業復興委員会(PARC)はエルサレムやラマラといった主要都市だけでなく、パレスチナの食糧庫として知られるヨルダン川渓谷の農村部でも食料の配布を行いました。イスラエルで感染者数が激増し、イスラエル政府が同国内で働いていたパレスチナ人労働者に帰宅命令を出したため、収入の道が途絶えた家族、及び移動制限のため農産物を販売できなくなった農民を対象に行いました。

フードバスケットを届けている様子

フードバスケット

また、海外のフェアトレード団体や人道団体に協力を呼び掛けて1500家族にフードバスケットを提供しました。フードバスケットの中身は小麦粉や調味料、オリーブオイル、消毒用アルコールなどです。日本でも グリーンコープ生活協同組合連合会とオイシックス・ラ・大地株式会社が資金協力をしました。

〇2020年4-5月に実施された支援活動(UAWC)

食料配布の後、パレスチナ農業開発センター(UAWC)は「土地に戻って耕そう」キャンペーンに取り組みました。

家庭菜園でズッキーニを収穫

市場が閉鎖されたり、移動制限のため農産物が手に入りづらい状況となったことをうけ、自家消費用の野菜栽培が出来るように、短期間で育つキュウリ、ナス、トマト、オクラ、ズッキーニ、カボチャ、インゲン、スイカなどの夏野菜の苗を約3,000家族に配布しました。UAWCは2003年に在来種の種子銀行を設立し、パレスチナの気候風土で育まれた在来種の保存と普及に取り組んできましたが、その活動が役に立ちました。

住民たちは庭や空き地、屋上やベランダなど空間があればどこでも工夫して菜園を作りました。配った苗は最終的に40万本に達し、住民が新鮮で栄養ある野菜を手にすることが出来ました。

ペットボトルがプランターに

種子銀行で配布用の野菜苗を育てる

〇2020年3月31日

今月5日、初の新型コロナウィルス感染者が確認されました。場所はキリスト生誕の地として知られ、世界的な観光地でもあるベツレヘム市。翌日にベツレヘム市はロックダウン(封鎖)され、それから2週間以上にわたって封鎖が続いたため、食料、特に野菜が不足する事態になりました。

ベツレヘムに野菜を運ぶトラック

住民からの支援要請を受けたオリーブオイルの出荷団体パレスチナ農業開発センター(UAWC)は、ヨルダン川渓谷の農民に協力を依頼。200人以上の農民と8つの生産者組合が応えて、23日、UAWCが手配した4台のトラックに25トンもの野菜を積んでベツレヘムの市民に届けました。野菜はヨルダン川渓谷と西岸地区北部の農民が無償提供しました。

ウェブサイトの情報によると、パレスチナでは3月末までに100人以上が感染し、ヨルダン川西岸地区のすべての学校、大学、モスクや教会は3月5日から1か月間閉鎖されているそうです。パレスチナでも一日も早く新型コロナが収束するようにエールを送りたいと思います。

広がれ!村でのゴミ回収システム~エコシュリンプを守り継ぐために~ from インドネシア

今日は燃えないゴミの日だったのに出し忘れた…!なんて経験、皆さんもありませんか?決まった日にゴミを出せば回収してくれるシステムがあるからこそ、「ゴミの出し忘れ」も発生するわけですよね。自治体ごとにゴミの区分や収集の曜日は違えど、またゴミ袋の有料無料の差はあれど、決まった日にゴミを出しておけば回収されるということが「常識」として定着しているのが日本社会だと思います。

東南アジアなどを旅した際に、村の中を流れる川がゴミで埋め尽くされていたり、畑や田んぼの周りにもゴミが散乱していたりするのを見て、びっくりする人や残念に思う人が多いのは、その「常識」に当てはめて考えてしまいがちだからではないでしょうか。

自治的なゴミ回収のシステムづくり

そのような地域の多くは、自治体等がゴミを回収するというシステムが存在していないため、日々の暮らしで出るゴミは住民が自分で処理をするしかありません。

燃やせるゴミは自分の家の庭や畑で燃やす。では、燃やせないものは……?家の前に積み上げておくわけにもいかず、どこかに捨てに行くしかないわけです。川や空き地がプラスチックゴミで埋め尽くされてしまうのは、当然の帰結です。

インドネシア・東ジャワ州で環境活動を続けてきたKOIN(エコシュリンプの製造・輸出を担うオルター・トレード・インドネシア社のスタッフとエビ養殖農民が立ち上げたNGO)は、そうした状況をなんとか改善できないか、政府や地方自治体が動くのを待っているだけでは時間の無駄だと考え、日本の助成金や生協の支援(※)を受けて、同州シドアルジョ県の複数の村で自治的なゴミ回収システムを作り上げようと奔走してきました。

それらの村は、エコシュリンプの養殖池が広がる地域に隣接する村です。川と海の水が入り混じる汽水帯に位置する養殖池は、潮の満ち引きを利用して川から水を引き入れています。各池には水門があるので、ゴミなどが直接池に入ってくることはありませんが、自然環境に依拠して続けられてきたエビの養殖にとって、近隣地域のゴミ問題は他人事にすることはできません。

住民が理解するまで忍耐強く働きかける、それが自分たちの仕事

KOINが2015年6月にゴミ回収のプログラムを始めたクドゥン・ルペ村では、いまや路上や村内を流れる河川にゴミが散らかることがほとんどなくなりました。

当初は70世帯から始まりましたが、ゴミ回収プログラムに参加したいという家がどんどん増え、現在では約600世帯の家の前にコンクリート製のゴミ箱が並んでいます。

当初、ゴミの回収は、イスマエルさんとパエディさんという二人が村内の地区を分担して毎朝おこなっていました。2人は元々日雇いで大工仕事などしていましたが、早朝の数時間を使ってゴミ収集をし、再利用できるものは分別して廃品回収業者に売り、住民の合意のもと、その収益を報酬にしていました。

残念ながら、バエディさんは他界し、「ゴミを適切に処理することで生活環境が清潔になることを住民が理解するまで、忍耐強く人びとに働きかけていかなければならない。それをするのは自分たちしかいない」と力強く語ってくれていたイスマイルさんも病床に伏せていますが、二人の仕事は村の役場に引き継がれ、ゴミ回収はすでに定着しています。

成功モデルを別の村にも

クドゥン・ルペ村をモデルにして、KOINはゴミ回収を他の村にも広げようとしています。その一つ、バンジャルアスリ村でも、村長との話し合い、住民への説明会を経て、2019年10月から12月にかけて、村内600世帯にゴミ箱を配布しました。回収したゴミの分別処理のための土地も村内に確保し、さぁ、回収活動を開始!という矢先の12月末、これまでに経験したことのないような洪水が村を襲い、村内の500世帯が浸水の被害に遭いました。その水は2ヵ月近くも引かず、ようやく水が引いても家や商店の中は泥だらけ、道路もぐちゃぐちゃ……と大変な状況はまだまだ続いています。

そうした事情で、バンジャルアスリ村でのゴミ回収の開始は延期となっていますが、KOIN代表のイルルさんは「これほど深刻な洪水はこれまで体験したことがないので、気候危機の影響も懸念されますが、自分たちにできることからしていくしかありません。バンジャルアスリ村では、ほぼすべての住民がゴミ回収の活動に参加を表明しているので、早く洪水被害から回復して、ゴミ回収プログラムを開始させたい」と話しています。

野川未央(のがわ・みお/APLA)

※りそなアジア・オセアニア財団「環境プロジェクト形成」およびパルシステム生活協同組合連合会「地域づくり基金」のご支援を受けて実施しています。

ATJ30周年 広がる協同のネットワーク

2019年、オルター・トレード・ジャパン(ATJ)は創立30周年を迎えました。ATJには前史があります。1980年代半ばに砂糖の国際価格が暴落したことをきっかけに、「フィリピンの砂糖壺」と呼ばれていたネグロス島で飢餓が発生しました。

深刻な事態を受けて、86年、日本ネグロス・キャンペーン委員会(JCNC、2008年APLAに再編)が設立され、飢餓に対する緊急救援を開始しました。しかし、農園労働者が支援に依存せず、事業を起こして自立することを応援するため、1987年、初の「民衆交易」商品であるマスコバド糖(黒砂糖)の生産、87年に日本への輸入が始まりました。

その後、マスコバド糖に続いてバランゴンバナナの輸入が構想された89年、生活協同組合(生協)、JCNCをはじめとする市民団体や個人による市民事業体としてATJが設立されたのです。

社名に込められた意味

「オルター・トレード」という社名は、英語の「オルタナティブ」(もうひとつの、代わりの、という意味)に由来しています。これには2つの意味が込められています。募金を集めて、貧困を解決するためのプロジェクトを実施する従来の国際協力の手法ではなく、国境を越えて市民が協力して経済活動を立ち上げ自立を支援するという、開発の在り方としてのオルタナティブです。

もう一つは生産者と消費者の関係の在り方です。ATJが設立された89年は、ちょうどバブルの時代の絶頂期、日本人の「飽食」がアジアの人びとの暮らしや環境を犠牲にして成り立っているという批判が起きていました。

フィリピンのミンダナオ島にある大規模なプランテーションで生産されるバナナや、台湾、インドネシア、タイといったアジア各地で造成された集約型養殖池で生産されるエビなどがその典型です。

そうした収奪的な消費を推し進めるのではなく、顔の見える交易を通じて互恵的な関係の橋渡しをするための会社がATJだったのです。民衆交易はJCNCに結集した市民による国際協力に、安全・安心な農産物の生産・消費により、環境や地域農業を守るという生協による産直提携事業が出会って生まれたといってよいでしょう。

韓国にも広がった民衆交易

その後、マスコバド糖、バランゴンバナナに続いて、フィリピン以外の国々と様々な商品の交易が始まります。粗放養殖エビ「エコシュリンプ」(92年、インドネシア)、コーヒー(93年、東ティモール、ラオスなど)、ゲランドの塩(02年、フランス)、オリーブオイル(04年)、カカオ(12年、インドネシア・パプア州)などへと展開します。

現在、ATJが取扱うのは7品目、その産地は12カ国に広がっています。さらに2000年代以降は、韓国の生協もマスコバド糖や東ティモールのコーヒー、パレスチナのオリーブオイル、バランゴンバナナなどを輸入するようになり、消費する側の横のつながりも生まれています。

エコシュリンプはインドネシアで古くから続く環境保全型の地場産業を守り、コーヒーの安定的な買い付けは国際市場の相場に左右される生産者の暮らしを支え、パレスチナの農民がイスラエル占領下で作るオリーブオイルを買い支えることが土地を守ることにつながります。

それぞれの商品の交易が地域の課題解決の一助となり、生産者や産地の住民が抱える政治経済的な諸問題を日韓の消費者に伝えるメディアとなっています。

「キタ」の精神は民衆交易のDNA

もっとも新しい民衆交易品はインドネシア・パプア州のカカオで作るチョコレートです。パプアでカカオの集荷・加工・輸出、生産者支援を行う事業体が「カカオキタ社」です。

インドネシア語で「キタ」とは、私とあなたを含む「私たち」という意味。カカオを生産する人、加工する人、出荷する人、チョコレートを製造する人、食べる人、そしてカカオを育む大地と森をも含めすべての仲間が協働することをイメージしてこの社名がつきました。

代表のデッキー・ルマロペンさんは、事業によって「みんなで一緒に幸せになる」という考えを大切にしています。経済のグローバリゼーションが進むに伴って、「持てる者」と「持たざる者」の格差が大きくなっています。

温暖化や異常気象などの環境問題も待ったなしの深刻な状況です。そうした状況下であるからこそ、国境を越えて生産者と消費者が「キタ」という意識をもってつながり、持続的な農業生産、暮らしや地域づくりを進めるという民衆交易の意義がますます重要になっているのだと思います。

小林和夫(こばやし・かずお/ATJ)

粗放養殖は自然に近い環境がずっと残せるし、長く続けられる。スヘリさん(エコシュリンプ生産者)from インドネシア

スヘリさんは、インドネシアのジャワ島東部シドアルジョ県クパン村のエビ生産者。

「エコシュリンプ」として日本に輸出されるブラックタイガーの養殖を始めて7年の若手です。

エコシュリンプの養殖方法は「粗放養殖」。「粗放」という言葉から、放ったらかしにしているイメージがあるかもしれませんが、生産者は大変な手間暇かけてエビの養殖をしています。

スヘリさんもその一人。日々養殖池を見回り、エビが病気にかかっていないか、水質が悪化していないか、大雨が降った後は養殖池の塩分濃度が適切か、などを確認します。

ブラックタイガーは水の塩分濃度が下がりすぎると死んでしまうので、その恐れがある時は早めに収獲しなければならないからです。

こうして、稚エビを養殖池に放流してから収獲できる大きさになるまでの3~4か月、心配性のお父さんのように気をもみながらエビの成長を見守ります。

竹製の漁具のプラヤンに立派に育ったエビがたくさん入っているのを見た時の喜びはひとしおだと言います。

けれども、スヘリさんには喜びに浸っている暇はありません。

エビと氷がずっしり詰まった重たい保冷箱を抱えて、大急ぎでオルター・トレード・インドネシア社に運ぶ仕事が待っているからです。

特に、雨季は養殖池のぬかるんだ畔道を滑りそうになりながらバイクで保冷箱を運ぶのは、かなり至難の業です。

そんな苦労が絶えない粗放養殖ですが、スヘリさんは粗放養殖を止めようと思ったことはないそうです。

「大量生産・一貫管理ができる集約型養殖に切り替えたとすれば、たしかに一時的にはたくさんエビが獲れて収入が増えるかもしれない。

でも、人工の餌をあげたり、薬をたくさん使ったりすることで、やがてその養殖池は使えなくなってしまう。

それに対して、粗放養殖は自然に近い環境がずっと残せるし、長く続けられる」と自信を持って言います。

それに対して、粗放養殖は自然に近い環境がずっと残せるし、長く続けられる」と自信を持って言います。

「それに、自分が食べる立場だったら、薬剤をつかったエビはやっぱり食べたくないよね…」とも。

スヘリさんのように、日々エビのこと、環境のことを考えて奮闘している生産者が、エコシュリンプの産地には大勢います。

山下万里子(やました・まりこ/ATJ)