投稿者: okubo

パプアのカカオ生産者協同組合がんばっています!

嗜好品と言えど、今や私たちの生活になくてはならないくらい愛されているチョコレート。日本でも数多くのチョコレート製品があふれていますよね。そこで今回はチョコレートの原料、カカオについて、今年の3月に初めてインドネシア・パプア州のカカオ生産者を訪ねた私の思い出話と共にお届けします!

カカオ豆は農産物。収穫も買い付けも一苦労

チョコレートの姿からは想像がつきにくいかもしれませんが、原料となるカカオ豆は農産物です。収穫毎に味も香りも僅かですが異なってきます。そんなカカオがなる畑を案内してくれたのは、パプア州の州都ジャヤプラから車で2時間ほどのところにあるブラップ村に住むメサクさん。彼は、昨年ブラップ村で立ち上がったカカオ生産者協同組合のメンバーです。メサクさんの畑はしっかり手入れされていることが一目でわかります。木々の間の雑草や茂みを刈ることで、カカオの木が十分な太陽の光を浴びることができるようになり、カビなどの病気から豆を守れるのだそうです。

しかしカカオ畑の中はまるで天然のサウナのようで、暑さに慣れていない私は立っているだけで汗ダラダラ、喉カラカラになるような暑さ!おまけにおよそ1ヘクタールの畑には、カカオの他にもバナナやココナッツ、バニラまで盛りだくさんで手入れをするのも大変なはずなのですが、「カカオ畑は子育てと同じで、手をかけないときちんと育たないんだよ」とメサクさんは教えてくれました。

こうして暑い畑の中での収穫作業ののち、集まったカカオの実を割って中のぬれ豆を発酵・乾燥させるのですが、一つの実からとれる乾燥豆はたったの30gほど。チョコレートの原料へと加工するため

には、まとまった数量が必要になるため、生産者たちが日々カカオ畑を手入れすることはとても大切なのです。

収穫だけでなく、豆の買い付けも簡単なものではありません。買い付けも組合のメンバーが担当しています。舗装なんてされていない山道を、トラックや小回りのきくオートバイで村々へ買い付けに行きま

す。生産者たちが手間ひまかけて発酵・乾燥させた豆を買ってくるわけですから、運ぶ途中で雨に濡れるなんてご法度。急なスコールにはすぐさま用意していたビニールシートを被せて豆を守ります。

協同組合のこれから

ただ、なかなか豆が集まらないことが悩みの種。換金作物としてカカオを定期的に収穫してくれる生産者も増えてきている一方で、基本は加工が必要なカカオよりも、すぐに食べることのできる作物

や果物の収穫が優先だったり、広大な自然の中に点在するカカオ畑での収穫作業は決して楽なものではないため、実がなっていても収穫されずに放置されているカカオ畑もちらほらあり、「もったいない…」ともどかしさを感じることもありました。

ですが、カカオ生産者協同組合のみなさんは一生懸命です。組合の代表であるヤフェットさんは、「カカオ事業を通じて、外から人がきてくれて知り合えることは幸せ。ゆくゆくは組合としての倉庫や事務所をつくりたいんだ」と語ってくれました。また、組合の専務理事であるジョンさんは、なかなか豆を収穫してくれない生産者がいる状況に対して、「生産者が自ら豆を販売したいと思えるシステムであり続けなければいけないし、彼らとの信頼関係を築いていくためにも、しっかり買い続けなきゃいけないね」と話していました。

カカオをとりまく環境は、昨秋ごろから大きく変化し始めました。カカオ豆の主産地である西アフリカでの不作が国際的な価格高騰をもたらし、その影響は遠く離れたインドネシア・パプア州にも及んでいます。パプアの外からきた新しいバイヤーが豆の買い付けに参入し始め、価格は昨年の同時期に比べて3倍強にまで上がっています。

初めて訪れた私をあたたかく迎え入れてくれたパプアの人たち。大自然の恵みの中で狩猟採集をしてきた彼らの生活に、この価格競争がどんな風に作用していくのか。あらためて今回のパプア訪問は背筋が伸びる思いとなりました。

菅野桂史(すがの・けいし/ATJ)

【バナナニュース356号】森林保全に繋がるバランゴンバナナ ~ミンダナオ島コタバト州マキララ~

~バナナ担当者小島の出張見聞録⑧(不定期で掲載します)~

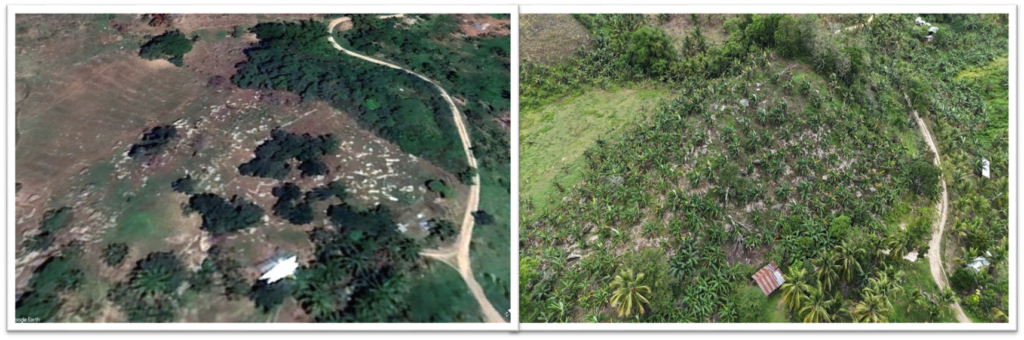

※【お詫び】印刷版のニュースにて掲載した上記の写真はコタバト州マキララ地域ではなく、コタバト州バニシラン地域の写真でした。写真はありませんが、マキララ地域でも環境保全活動を行っています。

バランゴンバナナはどこの産地でも自然を守りながら栽培されているが、ミンダナオ島コタバト州では特に森林保全を意識して栽培されている。上の2枚の写真は同じ場所を撮影したものだが、左の写真は剝き出しの表土にバナナや果樹を植えたばかりで、右の写真は植えた作物が育った後のもの。剝き出しの表土が緑化していることがわかる。

コタバト州の出荷責任団体であり、フィリピン最高峰のアポ山の中腹にあるドンボスコ財団は、アポ山の森林保全を1つの活動目標にしている。多くの生産者はドンボスコ財団からの支援もあり、バランゴンバナナを含むドリアン、マンゴスチン、ランブータンなど多種多様な作物を植付けている。混植は、フィリピンで多発する乾燥、豪雨、強風などから作物を守るため、圃場の作物が全滅するリスクの低減にもなる。その中で、バランゴンバナナの強みは定期的な買取りと予め決まっている買取価格であり、生産者は一定の収入を確保して、家計の目途を立てながら、地元の自然環境を守ることができる。

生産者が植えている多種多様な作物

・多種多様な作物がある中で、バランゴンバナナの強みは定期的な買取と予め決まった買取価格。一定の収入の確保が可能になり、家計を立てやすくなる。極端な事例だと、出荷までに7年かかるパルカッタという木材の売値が大きく下がり続けており、今年はなんと木1本が300ペソ(約810円)でしか売れなかった。一方では、コーヒーやカカオのように国際価格の高騰を受け、買取価格が上がった作物もある。

・買取価格とは関係なく、多種多様な作物の植付けは圃場の作物が全滅するリスクの低減にもなる。例えば、2023年から2024年のエルニーニョ現象による乾燥/干ばつで、ミンダナオ島レイクセブの地域ではとうもろこしが不作気味だったが、バランゴンバナナは豊作であった。一方で、雨季には豪雨、強風でバランゴンバナナが株ごと倒れ、数量を落とすことがある。

コタバト州の緑化 Before/After

生産者が農作物を植付ける前と後の航空写真。BeforeはGoogle Mapの航空写真、Afterは同じ場所をドローンで撮影。

シャハミさんの圃場

出荷責任団体:ドンボスコ財団について

ドンボスコ財団は1994年に設立し、今年で30周年を迎えた(バランゴンバナナは2013年より開始)。バランゴンバナナを含む多種多様な作物の植付けを通して①自然環境の維持・回復、②安定した収入の確保、③企業的な生産様式に対する具体的な代替案の提示をしている。

ドンボスコ財団は生産者支援や広報活動を精力的に行っており、生産者への研修と支援(苗や肥料、道具の供給)、および、売り先の提供、化学合成農薬を用いない病害対策の研究、女性のエンパワーメント活動など、その活動は多岐に渡る。過去には、多国籍企業のプランテーションの進出を防ぐため土地の購入と個人の生産者への分配を行ったり、ドンボスコ財団を含む市民組織や畜産業界の陳情によりコタバト州では農薬の空中散布を禁止する条項を含む環境規定に関する条例が制定に関わったりした。

ドンボスコ財団の敷地は事務所だけでなく、バランゴンバナナの圃場、他作物の研修用圃場、牛やウサギの畜舎、たい肥センター、教会などが併設されている。

今後は、メディテーションセンターや、敷地内に流れている小川を利用した小水力発電設備の設置を計画している。将来的にはソーラーや地熱発電も挑戦する予定。

<バナナ担当者小島が産地で見聞きしてきたことを連載中!>

————————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

PtoP NEWS vol.64

PDFファイルダウンロードはこちらから→PtoP NEWS vol.64

PtoP NEWS vol.63

PDFファイルダウンロードはこちらから→PtoP NEWS vol.63

【バナナニュース355号】 レンジで簡単!マグカップバランゴンバナナケーキ🍌

バナナは、食物繊維や、抗酸化作用のあるポリフェノールやビタミン、良質な睡眠を促す必須アミノ酸のトリプトファンなど、身体に役立つ成分がたっぷりで、天然のサプリとも言われます。

また、その様々な成分から、スポーツドリンク並みの疲労回復効果があるとも。ご紹介するレシピは、マグカップに入れたバランゴンバナナと材料を混ぜてレンチンするだけのとっても簡単なバナナケーキです。是非、朝食やお子様のおやつにお試しください。お好みでチョコチップやレーズン、ナッツなどを加えても美味しくいただけます🍌

<材料>(1人分)

・完熟のバランゴンバナナ:1/2本~1本(1本の場合は量が少し多くなりますので耐熱ボウルの使用がおすすめです)

・卵:1個

・オリーブオイル(他のオイルでも可):小さじ1

・ホットケーキミックス:大さじ4

・マスコバド糖(他の砂糖も可):大さじ1

<作り方>

- バナナを大きめのマグカップに入れてフォークなどでつぶす。(小さな塊は残ってもOK。バナナの一部を輪切りあるいはダイス状にカットしてレンチン前に上にのせたり混ぜたりしてもOK)。

- 1.に卵とオリーブオイルを入れて混ぜ、ホットケーキミックスとマスコバド糖も入れてよく混ぜる。

- 500Wのレンジで約2分30秒加熱する。生っぽさがある場合は、追加で数十秒加熱する。

※レンジ中はかなり膨らみますので大き目のマグカップの使用推奨です!

バナナ1/2本の場合はふわふわな食感に。1本の場合は冷ましてからお召し上がりください。しっとりとした食感が楽しめます。

\ この他にもバランゴンバナナを使ったおすすめレシピを紹介中です♪ /

<今月のおいしい!>社員食堂の人気メニュー

「今月のエナック!(おいしい)」は、エコシュリンプの製造から出荷までを担っているオルタートレード・インドネシア社(ATINA)の社食です。

※「エナック」はインドネシア語で「おいしい」という意味です。

ATINAは設立以来、従業員に対して昼食と夕食を無料で提供しています。品質の高いエコシュリンプを生産するには労働者の健康が大切という考えからです。4人の料理人とアシスタントが、エビの収獲日には180人分の昼食、80人分の夕食を用意します。

今日(2024年7月3日)の昼食は、皆が大好きなラウォンという牛肉スープです。東ジャワの代表的な料理として知られています。ラウォンは通常、アヒルの塩漬け卵であるテロル・アシン、そして納豆に似た揚げテンペ、えびせんのようなクルプックと一緒に食べます。では、料理を一つ一つご紹介しましょう。

1)ラウォン(黒いスープ)

主な調味料として黒いケルアック(マングローブの湿地に自生するケパヤンの木の実)を使うことで、スープに濃い色とナッツの風味を醸しだします。牛肉は柔らかくなるまでじっくりと煮込み、いろいろなスパイスとハーブを煮出した濃厚でコクがあるスープと食べます。

【材料】

牛肉(カルビを使うとなおよい)、ケルアック*、キャンドルナッツ*、ガランガル*、コリアンダー、ニンニク、ショウガ、赤唐辛子、レモングラスの茎、ダウンバワン(葉ネギ)、塩、砂糖

【レシピ】

〇お肉の用意

・肉を柔らかくなるまで茹でて、好みに応じて大きく切ってニンニク、コリアンダー・パウダー、塩で味付けしてさらに炒める。

〇スープの作り方

①まずクルアックの実を取り出し、お湯に10分間浸す。

②用意した3つのスパイス*をすりつぶし、クルアックと混ぜて炒める。

③水にスパイスを混ぜて、塩と砂糖を加えて沸かす。

④沸騰したら、切ったネギを加える。お好みで、炒めたネギ、生のもやし、サンバル(チリソースの一種)や赤唐辛子を添えて好みの味に味変する。

2)テンペ

【材料】テンペ、ニンニク、ターメリック、コリアンダー、塩

【レシピ】

①テンペを厚さ1.5~2cmに切る。

②ブレンドしたスパイスと塩を入れた水に5-10分ほど漬けて味付けしたテンペを炒める。

3)アロル・アシン(塩卵)

【材料】アヒルの卵、にんにく、塩

【レシピ】

・ニンニクを加えた塩水にアヒルの卵を10-14日塩水につける。茹でて出来上がり。

シェフのブ・インドリさんのコメント:ラウォンは仕込みに時間がかかるけど、皆が美味しいと言ってくれるので嬉しいです。少なくとも月に一度は新しいバリエーションの料理を紹介しています。みんながいつも健康で、私たちの料理を気に入ってくれることを願っています

従業員のコメント:提供される料理はおいしい。バリエーションが豊富で、毎日メニューが変わるので飽きません。

社員食堂では社員がワイワイガヤガヤ食べています。お昼休みは1時間ありますが、昼食後は15分間のお祈りをして身も心もリフレッシュしてから午後の仕事に戻ります。

取材:ATINAソーシャル・メディア・チーム

まとめ:小林和夫(ATJ広報室)

———————————————————-

◆コラム「今月のおいしい!」では、産地の食事や食文化について紹介していきます。

前回の記事はこちら→<今月のおいしい!①>基本は「パペダとおかず」

カカオの産地、インドネシア・パプア州の先住民族にとって古くからの主食「パペダ」について紹介しています。

【バナナニュース354号】LUFISFAの生産者、干ばつ、台風、大雨、突風にも負けず

~バナナ担当者小島の出張見聞録⑦(不定期で掲載します)~

バランゴンバナナの産地の1つであるフィリピン・ネグロス西州シライ市ランタワン地域でバナナを育てているのは、LUFISFA(Lantawan Upland Farmers Integrated Social Forestry Association=ランタワン高地生産者統合型社会林業組合)の皆さんです。

ランタワンは国有地で、LUFISFAのメンバーはフィリピン環境天然資源省(DENR)から国有地に住んで耕す権利を得て、環境に優しい農業や植林などの活動をしています。例えば、バランゴンバナナや他の農作物を栽培する時は化学合成農薬を使用せず、唐辛子などで作った有機スプレーを活用しています。

近年のネグロス島の天候は厳しく、2023年8月頃よりエルニーニョ現象による干ばつがあり、干ばつ状況が終わった直後の2024年6-7月には土砂降りや突風に晒されました。

<生産者エルマーさんの圃場>

切れ切れの葉っぱ:ひらけた場所に圃場があったため、特に風の影響を受け、葉っぱが切れ切れに。葉が切れ切れになると光合成しにくくなり、バナナの生育が鈍化したり、出荷基準のサイズまで育たなかったりします。

LUFISFAのメンバーも「ようやく干ばつが終わり、さぁ、収穫だと思ったのに、次は大雨や突風が来て、バナナの一部が倒れてしまった。干ばつ時に土に残った栄養も土砂降りでは流されてしまう」とコメント。現在は干ばつでバナナの幹が弱っていることもあり、簡単に倒れます。それに加え、乾季から雨季に発生する、皮に赤いアザをつくる赤さびの被害もひどく、廃棄率も上がっています。

<エディさん圃場>

もうすぐ収穫だったのに。右下の地面に落ちたバンチ(バナナの房)があります。

赤さびの見学中。赤さびは雨季に起こりやすく、表面がザラザラしたアザになります。

<マーティさんの圃場>

栽培環境は厳しくもありますが、LUFISFAの皆さんのモチベーションは高く、組合委員長のマリベルさんと農業指導担当のレネボイさんは「しっかりバナナの面倒を見て、数量・品質共に良好なバナナを届けたい」と意気込んでいました。

植付け:通常はスコップを使います。台風、大雨、突風に負けませんように。

<バナナ担当者小島が産地で見聞きしてきたことを連載中!>

————————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

【動画】安全やおいしさを守る「監査人」の仕事

今回は、インドネシア第2の都市、東ジャワ州の州都スラバヤ市の南隣にあるシドアルジョ県で監査人をしているマルジュキさんの仕事を紹介します。

生産から加工、輸出まで一貫管理されているエコシュリンプ。

エビの養殖池では、決められた養殖基準が守られているか定期的に監査を行っています。その役割を担っている監査人は、安心・安全なエコシュリンプをお届けするために欠かすことができません。

シドアルジョ県の生産者は93名*で、池の総面積は約1,900ha*あり、東京ドーム約406個分にのぼります。これらを14名の監査人で担当しており、日々生産者の養殖池を周り、養殖から収獲までの各工程のあらゆる事をチェックしています。

*24年7月時点

監査人の仕事は多岐に渡ります。エビ養殖についての幅広い知識が必要なのはもちろん、生産者との信頼を築き、良好な関係性を維持していくことも大切な仕事の1つです。あまり表に出ることがない監査人の仕事ですが、エコシュリンプを支えるとても重要な存在です。

マルジュキさんは家に帰れば可愛い娘さんが待っている1児のお父さんでもあります。

毎日早朝5時にはまだ薄暗いなか仕事に出かけますが、朝のお祈りの後は子どもが学校に行く仕度を手伝ってから出かけるのが日課なのだとか。

\ マルジュキさんは今日も養殖池に向かいます! /

エコシュリンプ産地の今を伝える動画は、今後も定期的に配信予定です。 次の動画も楽しみにお待ちください!

第一弾は、こちらから→ 粗放養殖ってどんな養殖?生産者が語る、その難しさやこれからの課題

第二弾は、こちらから→ エコシュリンプ生産者に聞いてみた!~課題や悩み、イマドキの養殖事情~

第三弾は、こちらから→ エコシュリンプの若手生産者にインタビュー!inインドネシア・スラウェシ島~

第四弾は、こちらから→ エコシュリンプを支える「監査人」

エコシュリンプ産地の今を伝える動画は、今後も定期的に配信予定です。次の動画も楽しみにお待ちください!

海の農業 ゲランドの塩作り

ゲランドの塩というと、名前は聞いたことがあるという方も増えてきたかもしれませんね。

今、収穫の季節を迎えているゲランドの塩。奥深くて美味しい塩の世界へ、行ってみましょう。

1,100年以上続く自然と人間の営み

大西洋に突き出たフランスのブルターニュ地方。海に接する西海岸は、岩盤が露呈した荒々しい海岸と穏やかな入り江が交互に続きます。大小の入り江が入り組んだゲランド半島には、約1,800ヘクタールもの「ゲランド塩田」が広がっています。

この地で初めて塩田が整備されたのは3世紀、現在のような塩田技術は9世紀には存在したといわれています。つまり1,100年以上前から変わらぬ方法で、ゲランドの塩作りは続いているのです。

ゲランド塩田では、潮の満ち引きを利用して給水路から海水が引き入れられ、傾斜をつけて作られたいくつもの塩田を流れていきます。太陽と風により、水分が蒸発して塩分濃度が高くなり、飽和状態になったところで自然に結晶した塩を収穫します。

海と陸の間にある湿地で、海や太陽といった自然の営みに塩田という技術を組み合わせるのは、まさに海の農業。塩職人は塩田に毎日足を運び、陽射しや風向きなどを見極めながら仕事を進めています。収穫後、塩は保管庫に集められ、大きな山の状態で最低でも1年以上寝かせて余分な水分を取り除いてから、粗塩は袋詰め、細粒塩は粉砕などを経て完成します。

体も心も満たすミネラル豊富な天日塩

塩職人は、ラスと呼ばれる5m近い長さのトンボ状の道具を使って塩を収穫します。わずか水深数cmとなった塩田で、5m先にあるラスの先端を操り、底をえぐらないように塩だけを寄せ集めるのは職人のなせる技。収穫期の6月中旬から9月中旬まで、塩田の至る所に寄せ集められた塩の白い山ができあがります。

自然界のエネルギーが凝縮されたともいえるゲランドの塩は、マグネシウムやカルシウムなど塩化ナトリウム以外のミネラルも含みます。角がなくまろやかで奥行きのある味わいは、料理にうまみを与えながら、素材の味を引き立ててくれます。下準備から仕上げまで、ジャンルを問わず、さまざまな料理に使ってお楽しみください。

ゲランド社のスタッフ、フレデリックさんに聞きました!

現在まで脈々と受け継がれているゲランドの塩。近年の収穫状況や塩職人について、サリーヌ・ド・ゲランド社(以下、ゲランド社)のスタッフ、フレデリック・アモンさんに聞いてみました。6月30日時点、ゲランドでは昨年の2023年10月から毎日のように雨が続いており、今年の収穫はまだ始まっていないとのこと。一方、一昨年の2022年は晴れが続いたこともあり、例年の3倍もの収穫量となって保管場所が足りず、臨時の保管場所を作りました。収穫量が増えても、収穫は塩職人の手による人力のみで体力勝負。塩職人たちの体力が限界を超えないよう、その年の収穫量を調整したほどでした。天候や湿度、季節風など条件が絶妙に揃って成り立つゲランドの塩作りですが、天候不順の影響も否めません。

また、日本ではさまざまな第一次産業の作り手が減る中、ゲランドの塩職人はどのような状況にあるのかを聞いてみると、後継者を育成するためにゲランド社が設立した塩職人の学校には、IT企業で働いていた人や元為替トレーダーなども来ているとのこと。「都会での仕事」に疲れ、また違和感を覚え、自然に寄り添った生き方として、ゲランドの塩職人を選択する人たちがいるのです。これまでゲランドの塩職人と市民たちは、塩を作る技術の工業化や大量生産・消費、ゲランドでのリゾート開発などから、伝統産業と生態系を守り続けてきました。その想いは次の世代に受け継がれています。

大麻真衣子(おおあさ・まいこ/ATJ)

【バナナニュース353号】山から山を駆けめぐる!レイクセブの農業指導員たち

~バナナ担当者小島の出張見聞録⑥(不定期で掲載します)~

ジェンマーク(写真左、25歳)とジェイク(同右、27歳)はミンダナオ島レイクセブの先住民族ティボリ族出身で、出荷団体である高地アラー渓谷有機生産者法人(UAVOPI)の農業指導員として働いている。

主な業務内容は、生産者を訪問し、農業指導と圃場の状況を把握すること。但し、圃場は山間部に点在しており、訪問の実情には驚かされる。例えば、クルビ村ブルラハック集落には生産者が8名おり、標高1,000mほどのクルビ村中央から更に二山を越えなければならない。山奥で天候が崩れやすく予定通りに訪問できないことも多いが、生産者がバナナの栽培で困っていないか確認するためには欠かせない。

ネッド村へはレイクセブのパッキングセンターからバイクで片道5時間。ラムラハック村は歩いても歩いても山の中腹で、どこにいても遠くにバランゴンバナナの圃場がいくつも見える。彼らを含む5人で1,052名の圃場を確認しており、担当圃場を全て周るのに2~3ヶ月かかる。

時間や労力がかかっても、生産者を農業技術で手助けすることと化学合成農薬・化学肥料を使用しないという消費者との約束を守るために圃場訪問が大切なことを理解している。現金収入が乏しいことが多いレイクセブの生産者の収入を増やし、生活の質を上げる一助になるため、やりがいも大きい。2024年上半期はエルニーニョ現象のため乾燥度合が厳しく、その対策を教えると特に経験の浅い生産者に喜ばれた。誰かの力になれることや感謝されることは素直に嬉しい、とジェンマークとジェイクは話してくれた。

■ジェンマークとジェイクがUAVOPIに入った経緯

ジェンマークがUAVOPIで働き始めたのは、UAVOPI責任者のシッド神父から、大学の学費の足しにしてはどうかと雑務の仕事を与えてもらったのがきっかけだ。その後UAVOPIが働き手を募集した際にジェンマークが友人のジェイクを紹介した。2人は大学の農業コースを卒業し、現在もUAVOPIで働いている。

■農業指導時に少し大変なこと

農業技術の指導において大変なのは、頑固者タイプの生産者で、なかなか説得が難しい。例えば、バナナの花芽は取った方が良いのだが、花芽を取ると樹液が出るため、その樹液がバナナに付いてしまうと心配する生産者もいる。そういった時には、樹液が付いても余程酷い状態でなければ買い取ることを丁寧に伝えるのが彼らの仕事。最も大変なのは、農の経験に長けた生産者とのやり取り。指導員だが反対に学ぶことが多い。そんな時は大切だけど見落とされがちな農業技術を、隙間を狙うように伝えてみるのだとか。

レイクセブの景観

・クルビ村

彼女の庭から見える美しい風景と共に

この霧のおかげでエルニーニョでもバナナがよく育った

・ネッド村

ネッド村へは道がぬかるまなければ、パッキングセンターから1時間半くらいで着く。ただ山中で雨が降ったらほとんどの場合はその道は使えない。

彼らの主食の一つでもあるのに

・ラムラハック村

バナナはどこにあるでしょう?

正解はこちら!

民芸品とアバカ~余談~

レイクセブのクルビ村では、アバカ(一般的にはマニラ麻と呼ばれる繊維作物)を収穫して、民族手芸として機織りをしていた。生地は1mで500ペソになるとのこと。つい「高く売れるね」と発言したところ、「アバカは年1-2回しか収穫できないし、1m織るのに1時間ほどかかり、かつ姿勢もきつい」と説明があった。生産者は気候や市場などの条件に合わせて栽培する作物を選んでいるようである。

因みにアバカもバナナも同じバショウ科なので見た目は瓜二つなのだが、見分け方はアバカの方が幹は細く葉っぱが上を向いている。

————————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

オーガニック?フェアトレード?マスコバド糖のギモン

今回は、マスコバド糖に対するご質問で特に多い有機認証やフェアトレードに関することにお答えします。

Q.マスコバド糖は有機?

ATJが輸入・販売するマスコバド糖は有機JAS認証を受けていません。発売当初は日本だけだった販売先も、各国に増え、現在では海外の有機認証を取得し、各国のフェアトレード市場にも広がっています。

それではなぜATJは有機JAS認証を取得していないのかと言うと、「サトウキビ生産者の暮らしを応援していくこと」を目的としているので、すでに海外の有機認証を取得したものだけではなく、有機栽培に興味を持ち、転換を始めた生産者から出荷されるサトウキビも使用しているためです。転換期間中も海外の有機認証の基準に沿った栽培がおこなわれ、化学合成農薬や化学肥料は使用しません。

なお、「有機認証=無農薬」と誤解される場合が多いですが、有機認証でも使用が許可されている農薬もあるので、有機認証=無農薬というわけではありません。また、「有機JAS」マークがない農産物、畜産物及び加工食品に「有機」や「オーガニック」などの名称の表示は法律で禁止*されていますので、現時点で「有機の黒糖」や「オーガニックシュガー」などと称して販売することはできませんのでご注意ください。

*農林水産省「有機表示について」より引用

有機JAS認証に詳しく知りたい方はこちらから

Q.マスコバド糖はフェアトレード?認証は受けてる?

SDGsの盛り上がりなどもあり、フェアトレードマークが付いた商品を見かける機会が増えていますが、マスコバド糖は国際フェアトレード認証ラベル(FLO)を付けて販売していません。また、ATJは世界フェアトレード連盟(WFO/旧IFAT)にも加盟していないので、パッケージにもこれらのマークは付いていません。

元々、フェアトレード商品であることを伝えるツールとして使われ始めた認証マークですが、人と人が出会うことで始まった民衆交易の第一号商品であるマスコバド糖は、取り組みの経緯や生産者のストーリーを直接伝えることでマークを付けないで販売してきました。マークがあると一目でわかりやすいですが、認証を取得するにはお金もかかり、新たにサトウキビ栽培に加わった生産者が容易に対応できるものでもありません。有機認証制度と同様に、様々な段階にある生産者の現状をサポートすることを優先したいという考えから、認証は取得していません。

でも、ご安心ください。マークがないと「フェアトレード」と言えないわけではありません。フェアトレードは、法律で規定はされていないので企業や団体が独自の基準を設けて取り組んでいる場合があります。ATJもそうした団体の1つで、民衆交易も広義のフェアトレードになります。フェアな取引を行っている商品すべてに必ずしもマークが付いているわけではないのです。

マスコバド糖の民衆交易が始まるきっかけとなったサトウキビ農園の労働者がそうであったように、もっとも支援を必要とする社会的・経済的に弱い立場におかれた生産者にとっては、第三者認証は教育水準や経済的理由から取得が難しいこともあります。だからこそ、(外部機関による)第三者認証に縛られるのではなく、生産者と消費者の信頼と合意に基づいた基準や認証を大切にしています。産地の状況や生産者に寄り添い、その関係を第一にすることは、ATJが取り組んでいる民衆交易が大事にしている理念でもあります。

パッケージの向こう側に込められている大変見えづらい想いではありますが、私たちはこれからも生産者のニーズを聞き取り、サポートをしながら、マスコバド糖のストーリーを伝え続けていきます。

大久保ふみ(おおくぼ・ふみ/ATJ)

黒澤仁実(くろさわ・ひとみ/ATJ)

【動画】気候変動がエコシュリンプ産地に与える影響

地球温暖化により海面水位が上昇し、特に太平洋の海抜の低い島々では住民の暮らしを脅かす事態になっていることはご存知の方も多いと思います。インドネシアのエコシュリンプ産地も世界的な気候変動の影響を受けている地域の一つです。

産地の一つ、南スラウェシ州ピンラン県では、海岸線の近くに養殖池が広がっています。しかし、近年の多雨による高潮被害のため、海岸浸食が進んでいます。中には過去5年間で海岸線が5~50メートルも後退し、かつて養殖池があった場所が海の一部になってしまった地域もあります。波が強く海水が養殖池に直接流れ込み、高い土手を増築しても強い波が押し寄せて崩壊した例もあります。

また、エビは水温や水位の変化に敏感です。ジャワ島・グレシック地域の生産者は「生産性の低下は、気候変動の影響が最も大きいと感じる。雨が降り続いたり、曇りの日が続くと水温が下がり、エビが死んでしまう」、「以前より降水量が増え、養殖池の塩分濃度が下がる。雨季には淡水と同じくらいの濃度(注)になり、ほとんどのエビが死んでしまう」と話しています。

(注)エコシュリンプは海水と淡水が混じる汽水域で育ちます。

こうした状況を受けて、南スラウェシの生産者はグリーンコープ生活協同組合連合会(以下、グリーンコープ)の支援を受けて2022年8月に3,854本のマングローブを植えました。マングローブの地上の根は土壌浸食を防ぎ、土を保持・ろ過する機能があります。その結果、海面が上昇しても土地を維持する機能があるそうです。残念なことに同年12月に発生した高波で、このうち90%以上が失われてしまいましたが、2023年春に6,146本のマングローブを植え直しました。

マングローブ植林は、2027年までに事業で排出している二酸化炭素をゼロにしようとするグリーンコープの「2027カーボンニュートラル」の取り組みの一つです。この動画は今年2月、「2027カーボンニュートラルの実現に向けて」の審議が行われたグリーンコープ共同体の臨時総会で、マングローブ植林の背景と取り組みについて報告する目的で制作されたものです。

4名の生産者が気候変動がもたらしているエコシュリンプ養殖への影響やマングローブ植林の重要性について語っています。養殖池の様子とあわせて是非ご覧ください。

PtoP NEWS vol.62

PDFファイルダウンロードはこちらから→PtoP NEWS vol.62

【バナナニュース352号】ラムラハック村のおばあちゃんと孫~ミンダナオ島レイクセブ~

~バナナ担当者小島の出張見聞録⑤(不定期で掲載します)~

バランゴンバナナの買付作業には井戸端会議のようなどこか楽しげな雰囲気がある。

そんな中、集荷場で真剣に買付作業を見ている女性がいた。生産者の妻のロサリ・ジャン・グンパンさんだ。出荷基準内の自分のバナナが買取られているかを確認していたという。

★集荷場で真剣に買付作業を見ている様子(右側ピンクの服がロサリさん)

地面に落ちているバナナは、キズ、未熟、過熟、病害などで廃棄されたバナナ。レイクセブは山奥からバナナを運ぶ生産者が多く、どうしても傷が付いてしまうことも。

★馬がバナナを運ぶ様子(当日は雨が降って土がぬかるんでおり、馬は時折滑りながら下山)

キズバナナを箱に詰めて出荷してしまうと、日本に着く頃には箱のバナナ全てが傷んでしまうので、キズバナナを買取ることはできない。規格外バナナは生産者が消費するか、畑のたい肥や家畜のエサとして活用する。

何故真剣に確認していたのか?と聞いたところ、ロサリさんから「馬を借りて、合計4袋分のバナナを運んできたが、馬は2袋までしか運ぶことができず、片道一時間半の道を2往復した。また、往復数を減らすためにも予め品質の良くないバナナは圃場で捨ててきたから」という返答があった。

因みに、重い荷物を運べるおとなの馬を購入できると良いが、価格が高いので、仔馬を購入する人が多い。2~3年を経て成体になるが、その期間は餌代だけがかかる。

彼女は真面目な性格の方のように思われた。畑仕事に関しては、圃場が自宅から遠いこともあり、月に1度、1週間から長ければ1か月間泊まり込みで畑の手入れをみっちり行う。学校がなければ孫たちも圃場に連れて行き、畑仕事の様子を見せている。

3haほどある圃場には、土壌流出を防ぐための竹や樹木があり、バランゴンバナナの他にトルダンバナナとココナッツも栽培。圃場では、バナナの周りの草刈りを行い、しっかりと成長するようにしたり、株元には土を盛り、倒れにくくしたりしている。「農薬は一切使っていないから、安心して食べてほしい。孫にだって食べさせているのだから」とアピールしてくれた。

彼女はバランゴンバナナの収入の一部を孫の教育費に充てている。孫のチニータ・グンパンさんが私立小学校に通っており、バランゴンバナナの定期的で安定した収入はとても助かっているという。ロサリさんから「この子が良い成績をとるのが、私の目標」とプレッシャーの掛かる言葉があったが、チニータさんも勉強は嫌いではない様子。将来の夢などはまだ特に無いようで、「今は色々なことを学び、視野を広げて決めたらいいわ」と周りは温かく見守っている。

————————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

<今月のおいしい!②>パペダの作り方

「今月のトーム!(おいしい)」はカカオの産地、インドネシア・パプア州の日常食です。

※「トーム」は現地の言葉で「おいしい」という意味です。

サゴヤシはニューギニア原産のヤシ科の植物です。現在ではインドネシア、東ティモール、マレーシア等にも分布しています。その最大の特徴は、幹にでん粉を大量に蓄積することです。このサゴヤシでん粉は、古くからパプアの人びとの重要な主食になっています。サゴヤシからパペダまでの加工法について説明します。

〇サゴヤシの木

〇サゴヤシ粉末を作る

〇サゴヤシ粉末から澱粉を取り出す工程

ここからは女性の仕事です。

〇パペダの作り方

〇パペダの食べ方

1本のサゴヤシからは3〜4ヶ月分の澱粉が取れます。半年に1回程度作業するそうです。作業は1日〜2日くらいかかりますが、森から主食の材料が賄えるのですから、パプアの自然の豊かさをつくづく感じます。

現地取材 義村浩司(カカオキタ社ボランティア)

まとめ 小林和夫(ATJ広報室)

————————————————–

◆前回の記事はこちら→<今月のおいしい!①>基本は「パペダとおかず」

インドネシア・パプア州に住む先住民族の日々の食事をブラップ村のカカオ生産者エリザベスさんに聞きました。

<今月のおいしい!①>基本は「パペダとおかず」

「今月のトーム!(おいしい)」はカカオの産地、インドネシア・パプア州の日常食です。

※「トーム」は現地の言葉で「おいしい」という意味です。

エリザベス・タルコさんはカカオ産地のブラップ村に住んでいます。カカオ生産者組合のメンバーで、夫のヤフェットさんは組合の代表です。8人家族で子どもは男4人、女2人です。

サゴヤシの澱粉から作るパペダは、パプアの先住民族にとって古くからの主食です。ジャワからお米が持ち込まれ、パプアの人びともご飯が好きですが、買わないといけないのでお金がかかります。ですから、エリザベスさんの家では今でもパペダが主食です。サゴヤシ澱粉を水で溶き、煮立ったお湯を注いでかき混ぜると、ドロッとしたパペダの出来上がり。温かいうちに食卓にのせ、魚スープや野菜と一緒に食します。

今日のおかずは、パパイヤの花炒め、森に自生する「蝋燭野菜」と呼ばれる植物の茎のなかにある綿状の部分を煮込んだココナッツスープ、サトイモに似た食感のクラディというイモを蒸かしたものです(一番上の写真、右から時計回り。上にあるのがパペダ)。

パパイヤの花はパプアで最も好まれている野菜のひとつです。パパイヤは成長が早く、パパイヤの葉や花はいつでも簡単に採取できます。味は苦みがあり、調理のときは炒める前に塩もみし、さらに茹でて苦みを飛ばしたりします。しかし、この苦みがマラリアの予防になると人びとは言っています(マラリアの薬の苦さと似ています!)。

家では料理をテーブルの上に置いて、家族は好きな時間(基本はお昼と夕方2回)に各自食べるという感じです。食べる場所も庭先だったり各々好きな場所で食べています。食卓を囲んで家族全員「いただきまーす」と言って一緒に食事をとることはないのです。

食材は森や川、海から調達!

調味料を別にすれば、サゴヤシ澱粉はもちろん、食卓にあがる多くの食材は畑や森でできたものです。肉は狩猟で獲ったイノシシや鶏の肉を食べます。鶏肉は、町で買ってくることもありますが。肉や魚は村の中で売り買いがあります。魚や肉の余剰を村の中で売るのです。海や川の幸も食卓に並びます。魚や貝、エビやロブスタなど。魚の燻製も作ります。

パプアの人びとは、全能の神が生活に役立つさまざまな種類の野菜や植物を与えてくれたと信じています。食材を見ると本当にそう感じますね!

※サゴヤシでん粉の加工方法はこちらから → <今月のおいしい!②>パペダの作り方

現地取材 津留歴子(カカオキタ社顧問)

まとめ 小林和夫(ATJ広報室)

———————————————————-

◆コラム「今月のおいしい!」では、産地の食事や食文化について紹介していきます。

前回の記事はこちら→乾季にはこれ!「サユールアサム」

エコシュリンプ加工場の工員さんの家庭で暑い乾季に食べられているインドネシアの家庭料理が登場します。

【バナナニュース351号】干ばつに負けずに育てたバナナです

昨年8月頃よりエルニーニョ現象が発生しており、2~4月頃よりフィリピン全体で乾燥状態や干ばつが起きています。乾燥により水分が不足すると、バナナの果実の発育が妨げられて品質が低下したり、幹が折れて収穫できなくなったりします。また、酷暑が続くと、バナナの実が黄色くなったり、皮の組織が壊れて黒くなったり赤くなったり、出荷のための品質基準に満たないバナナも多く出ます。

バランゴンバナナの産地は4つの島、8つの地域にまたがっていますが、エルニーニョ現象による乾燥状態や干ばつの影響は地域によって大きく異なっています。

同じネグロス島内でも、通常とあまり変わらない出荷数量を維持できている産地もあれば、出荷数量を大幅に減らしている産地もあります。全体として、開けていて日陰がない圃場や標高が低い産地にある圃場は高温や強烈な日差し、雨不足の影響を受けやすい状況があります。

一方、日陰がある圃場は酷暑や強烈な日差しを免れられることや、ミンダナオ島などの標高が高い産地にある圃場は山間部で比較的気温が低いことや朝晩は霧が出て湿度が保たれることなどから、雨不足などの影響が小さく、生産性を維持できています。

また、産地では日本への安定的な出荷のために頑張って苗を植え付けていますが、干ばつの影響の小さいミンダナオ島などでも、せっかく植えた苗が水不足で十分に成長できない状況や半分ほどダメになってしまうような状況が起きています。そうした中、バランゴンバナナの出荷を担うオルタートレード・フィリピン社では、生産者団体に対して新しく植える株や肥料の鶏糞の支援などを行っています。

なお、ネグロス島やミンダナオ島では猛暑により学校の授業がお休みあるいは午前中のみとなったり、オルタートレード・フィリピン社のスタッフが猛暑で体調を崩したりもしていて、異常気象がバナナ栽培のみならずフィリピンの人びとの生活に様々な影響を及ぼしていることを感じます。

産地による違いはありますが、全体的には日本の消費者の皆さんへの販売に十分な数量のバナナが出荷されています。

干ばつに負けずに育てたバナナ、是非たくさん食べていただけると嬉しいです!

————————————

よろしければ、このニュースを読んだ感想をお聞かせください。

生産者へのメッセージは生産者に伝えていきます。よろしくお願いいたします。

なお、すべての質問項目に関してご回答は任意です。

お酒がすすむ オニオンガーリック炒め

オリーブ柚子こしょう釜玉うどん

お手軽